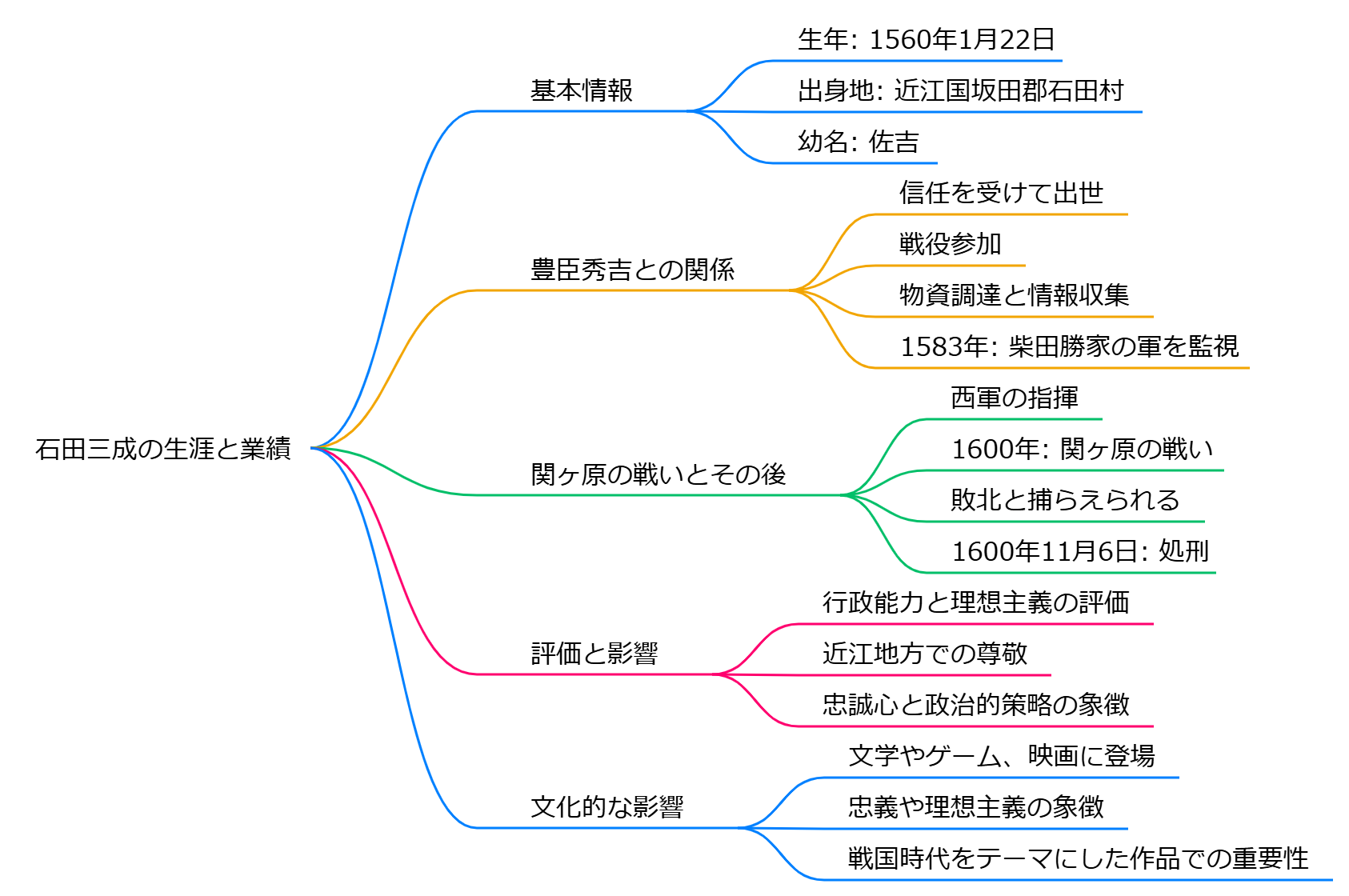

石田三成の生涯と業績

基本情報

石田三成(いしだ みつなり)は、1560年1月22日に近江国坂田郡石田村(現在の滋賀県長浜市)で生まれました。

彼は豊臣秀吉の家臣として知られ、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将であり、大名でもあります。

幼名は佐吉で、後に三成と名乗りました。

豊臣秀吉との関係

三成は、豊臣秀吉の信任を受けて急速に出世しました。

彼は秀吉の側近として、数々の戦役に参加し、特に物資の調達や情報収集において優れた能力を発揮しました。

1583年には、秀吉の命を受けて柴田勝家の軍を監視し、戦略的な勝利を収めました。

関ヶ原の戦いとその後

三成は、秀吉の死後、徳川家康に対抗するために西軍の指揮を執りました。

1600年の関ヶ原の戦いでは、彼の指導の下で西軍が戦いましたが、最終的には敗北し、三成は捕らえられました。

彼は1600年11月6日に京都の六条河原で処刑され、その死は徳川家康の権力を確立させる結果となりました。

評価と影響

三成は、敗者として歴史に名を刻む一方で、彼の行政能力や理想主義は後世に評価されています。

彼は、正義感が強く、理想を追求する姿勢から、特に近江地方では今でも尊敬されています。

彼の生涯は、戦国時代の日本における忠誠心と政治的な策略の象徴とされています。

文化的な影響

石田三成は、さまざまな文学やゲーム、映画などに登場し、彼の物語は日本の文化に深く根付いています。

彼のキャラクターは、忠義や理想主義の象徴として描かれることが多く、特に戦国時代をテーマにした作品では重要な役割を果たしています。

このように、石田三成は日本の歴史において重要な人物であり、彼の生涯と業績は今なお多くの人々に影響を与えています。

石田三成

石田三成

**石田三成の生涯**

石田三成(いしだ みつなり)は、安土桃山時代の著名な武将であり、豊臣家の家臣として知られています。彼は1560年頃に現在の滋賀県長浜市で生まれ、豊臣秀吉に仕官し、後に五奉行の一人となりました。

## **初期の経歴と豊臣秀吉との関係**

石田三成は、豊臣秀吉が長浜城主だった際に彼に仕官し、事務方として外交や内政を担当しました。1585年には従五位下・治部少輔という高い官位を得て、豊臣政権の中核を担うようになります。特に、太閤検地や朝鮮出兵などの重要な政策に関与し、その知性と能力を発揮しました。

## **佐和山城と善政**

三成は近江国坂田郡にある佐和山城の城主となり、190,000石を治めました。彼は「十三ヶ条掟」や「九ヶ条掟」といった規定を設け、領民から慕われる善政を敷きました。特に、農民が困った際には直接訴えることを許可するなど、領民思いの姿勢が評価されました。

## **関ヶ原の戦いと最期**

豊臣秀吉の死後、三成は徳川家康打倒を目指して西軍を組織しましたが、1600年の関ヶ原の戦いで敗北しました。その後、彼は捕らえられ、京都六条河原で処刑されました。享年41歳であり、その辞世は「筑摩江や 芦間に灯す かがり火と ともに消えゆく 我が身なりけり」と詠まれています。

## **評価と影響**

石田三成は、その真っ直ぐな性格と忠義心から多くの人々に尊敬されており、日本の歴史において重要な人物として位置づけられています。彼の生涯は、忠誠心と政治的手腕が交錯するドラマティックなものであり、多くの文献や作品で取り上げられています。

石田三成の生涯で最も注目すべき出来事は何ですか

石田三成の生涯で最も注目すべき出来事は、**関ヶ原の戦い**(1600年)です。この戦いは、日本の歴史における重要な転換点であり、三成が西軍を率いて徳川家康の東軍と対峙したことが特に際立っています。

### 関ヶ原の戦いの概要

- **開戦日**: 1600年9月15日

- **背景**: 豊臣秀吉の死後、権力を巡る争いが激化し、三成は豊臣家を守るために西軍を結成しました。彼は関ヶ原の地理的要衝を利用して東軍を阻止しようとしました。

### 戦闘の展開

三成は西軍の総大将として、約35,000の兵を率いて関ヶ原に集結しましたが、東軍は約45,000の兵力を持っていました。戦闘は一進一退の攻防が続きましたが、最終的には小早川秀秋らの裏切りにより西軍は敗北しました。

### 結果と影響

敗北後、三成は逃走し、数日後に捕らえられました。彼は処刑される際も冷静さを保ち、「大志を持つ者は、最期まで命を惜しむものだ」と述べたとされています。関ヶ原の戦いは、徳川家康による江戸幕府の成立へと繋がり、日本の歴史における権力構造を大きく変える結果となりました。

石田三成が「五奉行」となった背景は何ですか

石田三成が「五奉行」となった背景には、豊臣秀吉の政権運営とその後の政治体制の構築が大きく関与しています。

## 豊臣政権の構造

五奉行は、豊臣秀吉の死後に政権を維持するために設けられた重要な職制であり、主に行政や司法を担当しました。五奉行には、石田三成の他に浅野長政、前田玄以、増田長盛、長束正家が含まれます。彼らは秀吉からの信任を受けており、政権の実務を担う役割を果たしました。

## 秀吉の遺志

豊臣秀吉は、自身が没した後も政権を安定させるために五大老と五奉行を指名しました。特に、石田三成は秀吉の側近として重要な役割を果たし、彼の政策や意向を実行する立場にありました。秀吉は、自身の死後も豊臣家が安定して存続することを望んでおり、そのために三成らを重用しました。

## 政治的対立と役割

また、三成は徳川家康など他の大名との権力闘争においても中心的な存在となりました。彼は特に家康に対抗する意識が強く、そのために政権内部での調整役としての役割も担っていました。さらに、彼は太閤検地や朝鮮出兵など重要な行政業務にも関与し、その能力から早くから高い地位に昇進しました。

## 結論

このように、石田三成が五奉行となった背景には、豊臣秀吉の遺志を受け継ぎつつ、政権運営において重要な役割を果たす必要性があったことが挙げられます。彼は豊臣政権の中核として活躍し、その後の関ヶ原の戦いへとつながる複雑な政治状況にも直面することになります。

関ヶ原の戦いでの石田三成の役割は何ですか

関ヶ原の戦いにおける石田三成の役割は、西軍の指導者として豊臣政権を守るために戦ったことです。この戦いは1600年9月15日に行われ、徳川家康率いる東軍と三成率いる西軍が対立しました。

## **石田三成の役割と背景**

- **豊臣政権の支え**: 石田三成は、豊臣秀吉によって見出された優秀な能吏であり、豊臣政権において重要な政治的役割を果たしていました。彼は兵站や検地、大名との交渉を担当し、政権の安定に寄与していました。

- **挙兵の決断**: 秀吉の死後、家康が権力を拡大しようとする中で、三成は豊臣家を守るために挙兵し、西軍を結成しました。彼には毛利輝元や上杉景勝など、多くの有力大名が参加しました。

## **戦闘における行動**

- **戦略的指導**: 三成は西軍の総大将として、戦略的に部隊を配置し、東軍の進行を阻止するために努力しました。しかし、戦闘開始から短時間で状況が不利になり、内部の裏切りが影響しました。

- **小早川秀秋の裏切り**: 戦局が不利になる中、小早川秀秋が東軍に寝返ることで、西軍は大きな打撃を受けました。この裏切りによって西軍の士気が低下し、戦局は一変しました。

## **結果と影響**

関ヶ原の戦いはわずか6時間で決着し、三成率いる西軍は敗北しました。彼自身も捕らえられ、その後処刑されました。この戦いは、日本史における重要な転換点となり、徳川幕府の成立へと繋がりました。石田三成の行動とその結果は、豊臣家の崩壊と日本の歴史に深い影響を与えました。

石田三成と大谷吉継の関係についてもっと知りたい

石田三成と大谷吉継の関係は、戦国時代の日本における深い友情と忠誠心を象徴するものです。二人は豊臣秀吉の家臣として共に仕え、特に関ヶ原の戦いにおいてその絆が試されました。

## **友情の起源**

大谷吉継(おおたによしつぐ)は、豊臣政権における重要な武将であり、石田三成とは特に親しい友人でした。彼らの友情は、ある茶会での出来事から始まったとされています。この茶会では、大谷が口を付けた茶碗を他の武将たちが避ける中、三成だけがその茶碗を受け取り飲み干しました。この行動は、三成が吉継を思いやる深い心を示しており、二人の絆を強めるきっかけとなりました。

## **関ヶ原の戦いと忠誠**

関ヶ原の戦い(1600年)では、石田三成が西軍の中心的な指導者となり、大谷吉継も彼を支えるために西軍に参加しました。当初は家康の討伐軍に加わる予定だった吉継ですが、三成からの説得を受けて西軍に転じました。彼は戦況が厳しくなることを理解しながらも、親友である三成への忠誠心から命を賭けて戦う決断をしました.

## **戦闘と最期**

関ヶ原では、吉継は病気を抱えながらも指揮を執り、奮闘しました。しかし、小早川秀秋の裏切りによって西軍は敗北し、大谷吉継は自害することになります。彼の死は、西軍全体に大きな影響を与え、戦局を決定づける要因となりました.

## **二人の影響**

石田三成と大谷吉継の友情は、単なる同僚以上のものであり、お互いの人生に深く影響を与えました。特に吉継は三成に対して強い信頼感を持ち、その信頼関係は彼らが直面した困難な状況でも揺らぐことはありませんでした。二人の絆は、日本の歴史においても特筆すべきものです.

石田三成が豊臣秀吉に40,000石を加増された理由は何ですか

石田三成が豊臣秀吉に40,000石を加増された理由は、彼の優れた行政能力と忠誠心、そして有能な家臣である島左近を雇うための必要性に起因しています。

- **行政能力の評価**: 三成は豊臣政権の中で重要な役割を果たし、特に「太閤検地」などの政策に関与しました。彼は秀吉の信任を受けて、豊臣政権の実務を担う5奉行の一人として活躍しました。

- **島左近との関係**: 加増の際、秀吉が三成に「家来は何人か?」と尋ねたところ、三成は「ひとりだけ」と答え、その家来が猛将の島左近であることを明かしました。秀吉はその高給が必要だと理解し、40,000石の加増を決定しました。

- **領民からの支持**: 三成は佐和山城の城主として領民に慕われ、善政を施していたことも彼の評価につながりました。彼は年貢制度を正確に運用し、領民との信頼関係を築いていました。

このように、三成はその能力と忠誠心によって豊臣政権内で重要な地位を占めており、その結果として大幅な加増を受けたのです。

石田三成が「島左近」を高給で雇った理由は何ですか

石田三成が島左近を高給で雇った理由は、主に彼の卓越した軍事的才能と、三成自身の戦略的な必要性に起因しています。三成は当初、島左近に仕官を依頼しましたが、左近は彼の理想主義的な性格と自分の志向が合わないと感じて拒否していました。しかし、三成は諦めず、彼の禄高が40,000石であったにもかかわらず、20,000石という破格の条件を提示しました。この金額は当時として非常に高く、左近を引き入れるための強い意志を示しています。

また、島左近はその実力から「天下の名士」と称されており、三成にとっては彼を迎えることが自らの地位や軍事力を強化する上で不可欠でした。豊臣秀吉もこの高待遇に驚き、「君臣の禄高が同じとは聞いたことがない」と笑いながらも、その価値を認めていました。三成は島左近を自身の右腕として迎え入れ、彼の能力を活かすことで自らの軍事的な弱点を補おうとしたのです.

石田三成が五奉行になった理由は何ですか

石田三成が五奉行になった理由は何ですか

石田三成が五奉行になった理由は、彼の優れた行政能力と豊臣秀吉からの信任に起因しています。

## 石田三成の能力と役割

**優れた行政手腕**

三成は、豊臣政権下で特に行政を担当し、太閤検地などの重要な政策を実行しました。彼は25歳という若さで官僚としての地位を確立し、政権の実務を担う五奉行の一人に選ばれました。彼の能力は、豊臣政権の基盤を築く上で重要な役割を果たしました。

**秀吉からの信任**

三成は「出頭第一の仁」と称されるほど、秀吉から特に信任されていました。彼は秀吉の側近として、政権運営に深く関与し、その辣腕を発揮しました。秀吉が自身の死後も政権が安定して運営されるように、信頼できる側近を五奉行として選任したことが背景にあります。

## 五奉行制度の意義

**政権維持のための体制**

五奉行制度は、秀吉が自らの死後も豊臣家を支えるために設けた体制であり、三成はその中でも特に重要な役割を果たしました。この制度によって、政権は効率的に運営され、大名との関係も強化されました。

石田三成が五奉行になった理由は、彼自身の優れた能力と豊臣秀吉からの強い信任によるものであり、政権運営において重要な役割を果たしたことが挙げられます。

石田三成が五奉行になったことで具体的にどのような影響があったの

石田三成が五奉行に就任したことは、豊臣政権において多くの重要な影響をもたらしました。以下にその具体的な影響を整理します。

## 政治的影響

**五奉行としての役割**

石田三成は五奉行の一員として、豊臣政権の行政や財務を担当しました。彼は特に厳格な法治主義を重視し、豊臣秀吉の政策を忠実に実行することで政権の安定に寄与しました。三成は、全国的な土地調査である「太閤検地」を推進し、経済基盤の強化にも貢献しました。

**内部対立の激化**

しかし、三成の強硬な姿勢は、特に武断派との対立を生む要因となりました。彼は徳川家康に対して強い不信感を抱き、秀頼を守るために西軍を結成するなど、政権内での緊張が高まりました。これが後の関ヶ原の戦いへとつながる重要な背景となります。

## 軍事的影響

**関ヶ原の戦い**

三成は関ヶ原の戦いで西軍を指揮し、家康と対立しましたが、内通者による裏切りもあって敗北しました。この敗北は豊臣政権の実質的な終焉を意味し、徳川家康による新たな支配体制が確立される結果となりました。三成の失敗は、豊臣家から権力が奪われる直接的な要因となりました。

## 経済的影響

**財政政策の実施**

三成は財務担当としても重要な役割を果たし、国家財政の健全化に努めました。彼は兵糧調達や戦時経済の管理を行い、豊臣軍が必要とする資金や物資を確保するために尽力しました。これにより、豊臣政権は一時的には安定した運営が可能でした。

## 結論

石田三成が五奉行になったことで、豊臣政権は一時的には安定した行政運営を実現しましたが、その後の内部対立や関ヶ原での敗北によって政権崩壊への道を辿ることになりました。彼の政策や行動は豊臣家に大きな影響を与え、その後の日本史にも深く刻まれることとなったのです。

五奉行の他のメンバーはどのような役割を果たしたの

五奉行は、豊臣政権の実務を担った重要な役職であり、各メンバーは異なる役割を果たしました。以下に、五奉行のメンバーとその役割を詳述します。

## 五奉行のメンバーと役割

| メンバー | 役割 |

|------------------|--------------------------|

| **石田三成** | 主に行政担当 |

| **浅野長政** | 主に司法担当 |

| **増田長盛** | 主に土木担当 |

| **前田玄以** | 主に宗教担当 |

| **長束正家** | 主に財政担当 |

### 役割の詳細

- **石田三成**: 行政全般を担当し、特に秀吉の側近として政権運営に深く関与しました。彼は後に関ヶ原の戦いで重要な役割を果たすことになります。

- **浅野長政**: 司法を担当し、京都の複雑な問題や禁裏御領の管理などを行いました。また、山城国での検地奉行も務め、内政面での貢献が大きいです。

- **増田長盛**: 土木関連の業務を担当し、大坂城の建設や維持管理に従事しました。彼は実務経験が豊富で、豊臣政権の基盤を支えました。

- **前田玄以**: 宗教面での業務を担当し、京都所司代として公家や寺院との関係を築いていました。宗教的な側面からも政権を支える役割がありました。

- **長束正家**: 財政を担当し、豊臣家の財務管理や経理業務を行っていました。彼は経済政策の実行にも深く関与しており、豊臣政権の安定に寄与しました。

これらのメンバーは、豊臣政権の運営においてそれぞれ専門分野で力を発揮し、政権を支える重要な役割を果たしていました。

石田三成が五奉行になった理由と関ヶ原の戦いはどう関係しているの

石田三成が五奉行になった理由と関ヶ原の戦いとの関係について詳しく説明します。

## 石田三成が五奉行になった理由

**豊臣政権の中核としての役割**

石田三成は、1585年に豊臣秀吉によって五奉行の一員に任命されました。彼は若干25歳でありながら、司法や行政を担当し、豊臣政権の実務を担う重要な役割を果たしました。三成は特に検地の専門家として知られ、全国各地の石高の測量を行い、その経験をもとに「七ヶ条の誓い」と呼ばれる検地方針を策定しました。このように、彼は秀吉から絶大な信頼を受けていました。

**政権維持のための体制**

豊臣秀吉は自身の死後も政権を維持するために五大老と五奉行という体制を整えました。三成はその中で、秀頼を後継者として支える立場にありましたが、彼の真面目な政策や公正な姿勢が一部武将との対立を生む要因ともなりました。

## 関ヶ原の戦いとの関係

**戦いの背景**

関ヶ原の戦い(1600年)は、豊臣秀吉の死後、権力を強める徳川家康とそれに対抗する石田三成との対立から生じました。家康は豊臣政権内で影響力を増しており、三成はそれを阻止するために西軍を結成しました。関ヶ原は交通の要所であり、三成はこの地点で家康軍と対峙することが戦略的に重要だと考えていました。

**戦闘の展開**

1600年9月15日、三成は西軍総大将として関ヶ原で攻撃を開始しました。しかし、西軍内部での連携不足や小早川秀秋の裏切りが影響し、結果的に徳川家康が勝利しました。この敗北により、三成は捕らえられ、処刑されることとなります。

## まとめ

石田三成は五奉行として豊臣政権内で重要な役割を果たし、その後の関ヶ原の戦いでは西軍を指導しました。彼の行動は豊臣家存続への試みでしたが、最終的には徳川家康に敗れ、日本の歴史に大きな影響を与える結果となりました。

五奉行の設立は豊臣秀吉の死後の出来事だったの

五奉行の設立は豊臣秀吉の死後に関連していますが、設立時期には異なる見解があります。一般的には、五奉行は天正13年(1585年)に成立したとされてきましたが、最近の研究では、豊臣秀吉の死の直前である慶長3年(1598年)7月に設立されたという説も存在します。

五奉行は、豊臣政権の実務を担うために設けられた役職であり、主なメンバーには石田三成や浅野長政などが含まれます。彼らは政権運営において重要な役割を果たし、特に秀吉の遺言に基づいて政権を維持するために活動しました。

五奉行と五大老の違いは何なの

五奉行と五大老は、豊臣政権における異なる役割を担った二つのグループであり、それぞれの構成や機能には明確な違いがあります。

## 五大老

- **構成**: 主に有力大名から成り、徳川家康、前田利家、毛利輝元、宇喜多秀家、上杉景勝が名を連ねます。

- **役割**: 政権の最高権力者として、豊臣秀頼を補佐し、重要な政策決定に関与しました。彼らは大名としての権力を持ち、広範な領地を管理していました。

## 五奉行

- **構成**: 豊臣秀吉の直臣であり、石田三成、浅野長政、増田長盛、長束正家、前田玄以が含まれます。

- **役割**: 政権の実務を担当し、行政や司法などの具体的な業務を遂行しました。彼らは秀吉の指示に基づいて日常的な政務を管理し、豊臣家直轄領の運営に関わりました。

## 主要な違い

- **権力の性質**: 五大老は大名としての地位と権力を持ち、政策決定において主導的な立場にありました。一方で五奉行は実務的な役割が強調され、日常業務を遂行する立場でした。

- **上下関係**: 従来の見解では五大老が格上とされていましたが、近年の研究では五奉行も「年寄」として重要な地位を自認していたことが指摘されています。これにより両者の関係は単純な上下関係ではなく、互いに影響し合う複雑なものであったことが示唆されています。

このように、五奉行と五大老はそれぞれ異なる役割と権限を持ちながらも、豊臣政権の運営において重要な役割を果たしました。

石田三成が太閤検地にどのような役割を果たしましたか

石田三成が太閤検地にどのような役割を果たしましたか

石田三成は、豊臣秀吉の時代において「太閤検地」の実施において重要な役割を果たしました。この検地は、土地の生産量を正確に把握し、年貢の徴収を効率化することを目的としたもので、三成はその実行に深く関与しました。

## 三成の具体的な役割

**検地奉行としての活動**

- 石田三成は、1584年から全国各地での石高(いしだか)の測量を担当し、美濃や奥羽、越後、薩摩などでの検地を行いました。彼は検地の専門家としての知識と経験を積み重ね、検地奉行の相談役としても活動しました。

**「七ヶ条の誓い」の策定**

- 三成は「七ヶ条の誓い」を制定し、公正かつ厳格な検地を行うための方針を明確にしました。この誓いには、不正を排除し農民に対して公平に対応することが求められました。彼の誓いは、検地が公正に行われるための基盤となりました。

**技術的貢献**

- 検地尺(けんちしゃく)という測量基準を作成し、土地測定の標準化を図りました。この技術的な貢献は、太閤検地が成功するために不可欠な要素でした。

## 太閤検地の意義

太閤検地は、戦国時代から続く複雑な土地所有関係を整理し、一つの土地に一人の耕作者を定めることで農民と土地を結びつける仕組みを確立しました。これにより年貢徴収が効率化され、豊臣政権下での農民支配の基盤が築かれました。

石田三成は、その真面目で公正な姿勢から、多くの農民から慕われる存在となり、豊臣政権内でも重要な役割を担いました。彼の業績は、日本の封建制度や農民支配に大きな影響を与えたと評価されています。

石田三成が太閤検地に参加した理由は何ですか

石田三成が太閤検地に参加した理由は、豊臣秀吉の財政改革を支えるためであり、彼自身がその実行役として重要な役割を果たしたからです。

## 太閤検地の目的

太閤検地は、土地の生産性を正確に把握し、年貢の徴収を合理化することを目的としていました。具体的には、田畑の広さや収穫量を調査し、地域ごとに石高という単位で土地の価値を評価しました。これにより、年貢を安定的に徴収することが可能となり、豊臣政権の財政基盤を強化する狙いがありました。

## 石田三成の役割

三成は検地奉行として全国各地を巡り、田畑の測量やデータ収集を行いました。彼は「七ヶ条の誓い」を定め、公正かつ厳格な検地を実施する方針を示しました。この誓いには、不正行為を排除し、農民に対して公平に接することが含まれており、三成の人柄と政策への真摯な姿勢が表れています。

## 政治的背景

太閤検地は単なる農業政策ではなく、豊臣政権による土地の公有化や封建制度の解体を目指す構造改革でもありました。三成はこの改革派の中心人物として、土地所有権の明確化と税制の安定化に寄与しました。これによって、戦国大名たちが公から領地を預かる形になり、中央集権的な国家運営が進められました。

このように、石田三成は太閤検地に参加することで、豊臣政権の財政と政治基盤を支え、その後の日本社会に大きな影響を与えました。

太閤検地の成功に石田三成の具体的な貢献は何ですか

石田三成は、豊臣秀吉による太閤検地の成功において重要な役割を果たしました。以下に彼の具体的な貢献を示します。

## 具体的な貢献

**1. 検地の実行**

石田三成は、太閤検地の実行役として全国各地を巡り、田畑の面積や収穫量を測定しました。彼は1584年から美濃や奥羽、越後、薩摩などで石高の測量を行い、この経験から検地の専門家となりました。

**2. 検地方針「七ヶ条の誓い」の策定**

三成は検地奉行に対して「七ヶ条の誓い」を定めさせました。この誓いには、公正な検地を実施するための具体的な方針が含まれており、農民に対する乱暴な対応をしないことや、不公平な検地を行わないことが強調されています。これにより、農民との信頼関係が築かれ、検地が円滑に進められました。

**3. 年貢徴収の合理化**

太閤検地では、農民が直接登録され、土地の権利関係が整理されました。三成はこのプロセスにおいて重要な役割を果たし、年貢徴収の合理化を図りました。これにより、税収が安定し、豊臣政権の財政基盤が強化されました。

**4. 地域ごとの生産性評価**

彼は各地域の土地条件(肥沃さ、水利など)を考慮し、それぞれの生産性を評価しました。この評価は後の税制にも影響を与え、農業政策の基礎となりました。

## 結論

石田三成は太閤検地において、その知識と公正さで重要な役割を担い、豊臣政権下での税制改革と農業管理を成功に導きました。彼の貢献は、日本の租税制度における重要な転換点となりました。

太閤検地の際、石田三成がどのような困難に遭遇しましたか

石田三成は、太閤検地の実施においていくつかの困難に直面しました。以下にその主な課題を示します。

## 主な困難

**1. 地元の抵抗**

太閤検地は、農民や地元の権力者にとって不利益をもたらすものであり、特に荘園制度が崩壊することに対する反発が強まりました。農民たちは年貢の増加や土地の所有権の変更を恐れ、抵抗運動を展開しました。

**2. 複雑な土地所有関係**

当時の日本では、土地の所有権が非常に複雑で、多くの権利者が存在していました。このため、正確な測量や年貢徴収が難しく、三成は各地で所有権の確認や調整を行わなければならず、これが大きな負担となりました。

**3. 武士層との対立**

三成は、特に保守的な武士層との対立に直面しました。彼らは従来の封建制度を維持しようとし、太閤検地による改革を受け入れない姿勢を見せました。このような内部対立は、検地業務にも影響を及ぼしました。

**4. 検地実施の困難さ**

全国各地を巡回しながら測量を行う必要があり、多くの労力と時間を要しました。また、実際の作業には多くの役人や農民との連携が必要であり、その調整も容易ではありませんでした。

**5. 一揆の発生**

検地による負担増加から、一揆が各地で発生しました。例えば、肥後国衆一揆などが代表的で、これに対して秀吉は大名を動員して鎮圧する必要がありました。三成はこうした一揆への対応にも追われました。

石田三成はこれらの困難に対処しつつ、太閤検地を進めることで、日本社会の基盤を整える重要な役割を果たしました。

太閤検地の結果、農民の生活はどう変わったのですか

太閤検地は、豊臣秀吉が実施した土地測量と年貢徴収の制度であり、農民の生活に多大な影響を与えました。以下にその主要な変化をまとめます。

## 年貢徴収の合理化

太閤検地によって、農民は土地に対して直接的な責任を持つようになりました。これまでは領主による自己申告制で年貢が徴収されていましたが、検地により農地が正確に測量され、耕作者が登録されることで、年貢の徴収が効率化されました。これにより、不透明だった年貢の納入経路が明確になり、無駄のない徴税が可能となりました。

## 農民の土地への固定化

検地により「一地一作人の原則」が導入され、各土地には特定の耕作者が登録されました。この結果、農民は自分の土地から離れることが難しくなり、自由な移動が制限されました。また、刀狩令によって農民から武器が取り上げられたため、戦闘から解放され、農業に専念することが求められました。

## 荘園制度の崩壊

太閤検地は荘園制度を崩壊させ、全国の土地を秀吉のものとすることで、すべての土地管理者を統一しました。これにより、中間搾取が排除され、農民は直接的に年貢を納める立場となりました。農民は自らの土地を持ち、その生産高に応じて年貢を納めることで、自立した生活基盤を築くことができました。

## 社会的地位の変化

農民は以前よりも自らの立場を意識するようになり、自身の生活基盤を持つことができました。太閤検地によって確立された年貢負担者としての役割は、農民の社会的地位にも影響を与えました。

## 結論

太閤検地は農民の生活を大きく変えました。年貢徴収の合理化や土地への固定化は安定した生活基盤を提供しましたが、一方で自由を制限する結果ともなりました。この政策は後の江戸時代にも引き継がれ、日本社会全体に深い影響を与え続けました。

石田三成が太閤検地の際に提唱した「七ヶ条の誓い」はどのようなものですか

石田三成が提唱した「七ヶ条の誓い」は、豊臣秀吉による太閤検地の際に、検地奉行に対して定められた重要な方針です。この誓いは、土地の生産性を正確に測定し、農民に対する公平な扱いを確保するための指針となっています。

## 七ヶ条の内容

1. **謝礼をもらっても検地はきちんと行う**: 検地の公正さを保つため、贈り物や謝礼を受け取らずに業務を遂行すること。

2. **主君に対して失礼なことをしない**: 上司や主君への忠誠心を持ち、礼儀正しく接すること。

3. **部下が謝礼をもらわないように取り計らう**: 自分の部下が不正な利益を得ないように監視し、管理すること。

4. **自分が担当するエリアは迅速かつ丁寧に検地する**: 担当区域での検地を効率的かつ丁寧に行うこと。

5. **不心得者がいれば報告する**: 不正行為や怠慢があれば、すぐに報告すること。

6. **農民に乱暴な対応をしたり、威張ったりしない**: 農民に対して暴力的な行動や高圧的な態度を取らないこと。

7. **村人が憎い者でも不公平な検地はしない**: 個人的な感情に左右されず、公平な検地を実施すること。

この誓いは、石田三成の真面目で公平な性格が反映されており、農民からの直訴も受け入れる姿勢が示されています。年貢制度の正確な機能と税収の安定化を目指した三成の政策は、彼の人物像を強く印象づけるものとなっています.

石田三成と豊臣秀吉の関係についてもっと知りたい

石田三成と豊臣秀吉の関係についてもっと知りたい

石田三成と豊臣秀吉の関係は、主君と家臣の関係を超えた深い信頼関係にありました。

## 出会いと登用

豊臣秀吉と石田三成の出会いについては、有名な「三献の茶」の逸話がありますが、これは史実ではなく創作である可能性が高いです。実際の三成の登場は天正10年(1582)以降、織田信長の死後に秀吉が台頭した時期と重なっています。

## 重要な役割

秀吉は三成の能力を高く評価し、様々な重要な役割を任せました:

1. 外交担当:事務方として外交を担当

2. 五奉行:豊臣政権の中核として太閤検地や朝鮮出兵などで活躍

3. 戦後処理:九州平定や小田原平定、奥州平定などの戦後処理を担当

4. 天皇対応:聚楽第行幸での後陽成天皇の接遇を担当

## 信頼関係

三成は秀吉のもとで優れた行政手腕を発揮し、特に太閤検地の差配などで高い能力を示しました。この能力が認められ、五奉行の1人に抜擢されています。

## 三成の忠誠心

三成は秀吉に対して強い忠誠心を持っていました。秀吉亡き後も豊臣家を支え、関ヶ原の合戦で豊臣方の軍勢を率いるなど、秀吉への恩に義で応えました。

## 軍事面での活躍

三成は朝鮮出兵の際に総大将として活躍し、明との講和交渉にも携わりました。しかし、この講和交渉が原因で武闘派の加藤清正との確執が生じることになります。

このように、石田三成は豊臣秀吉の片腕として、政治、外交、軍事など多岐にわたる分野で活躍し、秀吉の信頼を得ていたことがわかります。

石田三成が豊臣秀吉に気に入られた理由は何ですか

石田三成が豊臣秀吉に気に入られた主な理由は、以下の点にあります:

## 細やかな気配り

三成の最も有名なエピソードである「三献の茶」の逸話が、彼の気配りの良さを示しています。この逸話によると、三成は秀吉の状態に合わせて3段階の温度と量のお茶を提供しました。

1. 最初に大きな茶碗にぬるめのお茶をたっぷり入れて差し出した

2. 二杯目は少し熱いお茶を半分だけ入れて提供

3. 最後に小さな湯飲みに熱いお茶を差し出した

この行動は、相手の状況を考慮し、最適なおもてなしを行う三成の能力を示しています。

## 実務能力の高さ

三成は豊臣政権の「五奉行」の一人として、重要な役割を果たしました。彼の主な職務は:

- 行政全般の担当

- 物資の輸送や戦後処理

- 外交対応

特に、1588年の「聚楽第行幸」では、後陽成天皇を手厚くもてなす役割を担い、その能力を発揮しました。

## 忠誠心

三成は真っ直ぐな性格で、豊臣秀吉への忠義を生涯貫いたとされています。この忠誠心も、秀吉が三成を信頼した理由の一つと考えられます。

これらの要素が組み合わさり、石田三成は豊臣秀吉から高く評価され、重用されるに至ったのです。

五奉行としての石田三成の具体的な役割は何ですか

石田三成は五奉行の一人として、豊臣政権において重要な役割を果たしていました。彼の具体的な役割は以下の通りです:

1. 主に行政を担当していました。

2. 浅野長政、増田長盛とともに政務全般に携わっていました。

3. 文禄4年(1595年)4月から慶長4年(1599年)閏3月までの間、京都所司代を務めていました。この役職では、朝廷の統制や西国大名の監視、地域の治安維持などを担当していたと考えられます。

4. 慶長元年(1596年)には、佐和山領内に十三ヶ条掟書、九ヶ条掟書を出すなど、領内の統治にも携わっていました。

5. 同年、京都奉行に任じられ、秀吉の命令でキリシタン弾圧を命じられています。ただし、三成はこの際、捕らえるキリシタンの数を極力減らしたり、秀吉の怒りを宥めて信徒たちが処刑されないように奔走したりするなど、柔軟な対応を見せたとされています。

6. 蔵米の出納、治安の維持、徳川氏への対策なども五奉行の職務とされており、三成もこれらに関与していたと考えられます。

これらの役割から、石田三成は五奉行の中でも特に行政や政務全般に深く関わり、豊臣政権の中枢で重要な位置を占めていたことがわかります。

三献の茶の本当の歴史は何ですか

三献茶の逸話は広く知られていますが、その歴史的真実性については疑問が呈されています。

## 逸話の概要

伝説によると、豊臣秀吉が寺に立ち寄った際、少年時代の石田三成が3回にわたってお茶を出し、秀吉を感心させたとされています。

1. 1杯目:大きな茶碗にぬるめのお茶

2. 2杯目:やや小さめの茶碗に少し熱めのお茶

3. 3杯目:小さな茶碗に熱いお茶

## 歴史的真実性の問題

しかし、この逸話の歴史的真実性には以下の理由から疑問が投げかけられています:

1. 史料の問題:この話を裏付ける同時代の史料が存在しません。

2. 成立年代:逸話が記載された最古の史料は江戸時代のもの(1716年成立の『武将感状記』など)であり、実際の出来事とされる時期よりもかなり後です。

3. 三成の経歴との矛盾:三成の息子が記した『霊牌日鑑』によると、三成が秀吉に仕えたのは18歳の時に姫路においてであったとされています。

## 文化的意義

三献茶の逸話は、史実としての信頼性は低いものの、日本の「おもてなし」の精神を象徴する物語として文化的に重要な意味を持っています。現在でも、この三献茶の精神を体験できる茶舗があり、日本の伝統的なおもてなし文化を学ぶ機会として活用されています。

結論として、三献茶の逸話は歴史的事実というよりも、日本の茶道とおもてなしの精神を伝える文化的な物語として捉えるべきでしょう。

豊臣秀吉と石田三成の関係が悪化したきっかけは何ですか

豊臣秀吉と石田三成の関係が直接悪化したという明確な証拠はありません。石田三成は最後まで秀吉に忠実な家臣として行動し続けました。しかし、三成と他の豊臣家臣との関係悪化が、結果的に豊臣政権の不安定化につながりました。主な要因は以下の通りです:

1. 朝鮮出兵における対立:

- 石田三成と小西行長が主導した明との講和交渉に対し、加藤清正ら武闘派が不満を抱きました。

- 講和条件をめぐる意見の相違が、日本軍内部の分断を引き起こしました。

2. 恩賞と処罰をめぐる対立:

- 慶長の役後の恩賞や処罰について、黒田長政らの訴えを秀吉の意思を理由に拒否したことで、三成襲撃事件が起きました。

- この事件により、三成は佐和山への蟄居を命じられ、政権中枢から失脚しました。

3. 石田三成の政治姿勢:

- 三成は常に秀吉の意向を最優先し、規律を重視する姿勢を貫きました。

- 家康による大名間の私婚を規律違反として弾劾しました。

- この厳格な態度が、他の武将たちとの軋轢を生む一因となりました。

これらの出来事により、石田三成と他の豊臣家臣との対立が深まり、豊臣政権の内部分裂につながりました。しかし、三成自身は最後まで秀吉への忠誠を貫いており、秀吉との直接的な関係悪化はなかったと考えられます。

石田三成が豊臣秀吉の天下統一にどのように貢献したのか教えてください

石田三成は、豊臣秀吉の天下統一に多方面から大きく貢献しました。主な貢献は以下の通りです:

## 政治・行政面での貢献

1. **太閤検地の実施**: 三成は全国規模の太閤検地で中心的な役割を担いました。この検地は豊臣政権の財政基盤を強化し、天下統一を後押しする重要な事業でした。

2. **五奉行としての役割**: 文禄4年(1595年)に五奉行の一人に任命され、豊臣政権の中枢として司法や行政を担当しました。

3. **外交活動**: 1585年の「墜水の会」では、豊臣秀吉が上杉謙信に天下統一への協力を求める際に同行しました。また、1586年には上杉景勝の上洛時に出迎えを担当しています。

## その他の貢献

1. **高い地位での活躍**: 1585年に豊臣秀吉が武家関白となった際、三成は従五位下・治部少輔という高い官位を得て、わずか25歳で官僚となりました。

2. **行政能力の発揮**: 豊臣政権の実務を担う「年寄」として、中央政権の運営に携わりました。

石田三成は、武功よりも行政・外交面で才能を発揮し、豊臣秀吉の天下統一を支えた重要な人物でした。特に太閤検地の実施や五奉行としての役割は、豊臣政権の基盤強化に大きく貢献したと言えます。

石田三成が佐和山城の城主になった理由は何ですか

石田三成が佐和山城の城主になった理由は何ですか

石田三成が佐和山城の城主になった主な理由は、豊臣秀吉の信頼厚い重臣として、近江の重要拠点を任されたためです。佐和山城は、以下の戦略的重要性を持っていました:

1. 京都や大阪を守る要衝であった。

2. 東山道と北国街道、そして琵琶湖の舟運を掌握できる位置にあった。

3. 関東の徳川家康に対する最前線であり、秀吉を家康から守るための最終砦としての役割があった。

三成が佐和山城主になった経緯については、以下の説があります:

1. 天正19年(1591年):秀吉の直轄地であった佐和山城の城代に三成が任命された。

2. 文禄4年(1595年)7月:関白豊臣秀次の死後、近江国の伊香郡、浅井郡、坂田郡、犬上郡を領地として与えられ、城代から城主へと昇格した。

三成は佐和山城を整備し、「三成に過ぎたるもの」と言われるほどの壮麗な居城に作り替えました。また、領民に寄り添った細やかな指示を行い、善政を敷いていたことも知られています。

このように、石田三成は豊臣政権下で重要な地位を与えられ、戦略的に重要な佐和山城の城主となったのです。

佐和山城の歴史はどのくらい

佐和山城の歴史は約400年以上にわたる長い期間を持ちます。

## 主な歴史的経緯

**築城と初期**

佐和山城の起源は鎌倉時代初期に遡ります。建久年間(1190〜1199年)に、近江源氏・佐々木定綱の六男である時綱が佐和山の麓に館を構えたのが始まりとされています。

**戦国時代**

- 佐々木氏が六角氏と京極氏に分かれて対立し、佐和山城は両勢力の境目の城として攻防が繰り返されました。

- その後、浅井氏が湖北で覇権を確立し、六角氏との間で佐和山城争奪戦が展開されました。

**織豊期**

- 織田信長の時代:信長は重臣の丹羽長秀を配し、近江制圧の拠点として利用しました。

- 豊臣秀吉の時代:堀秀政、堀尾吉晴が城主を務めました。

- 1590年:石田三成が佐和山城主となり、城を大規模に整備しました。

**関ヶ原の戦い**

1600年、関ヶ原の戦いで石田三成が敗北し、佐和山城も落城しました。

**廃城**

- 1600年以降:井伊直政が入城しました。

- 1606年:彦根城の完成に伴い、佐和山城は廃城となりました。

佐和山城は、鎌倉時代初期から江戸時代初期にかけて、近江の要衝を守る重要な城として、様々な武将によって支配されました。特に石田三成の時代には最も栄え、「三成に過ぎたるもの二つ、島の左近に佐和山の城」と謳われるほどでした。

三成が佐和山城主になった後、城の整備にどんな変更があった

石田三成が佐和山城主となった後、城は大規模な整備と拡張が行われました。主な変更点は以下の通りです:

## 城郭の強化

- 五層の天守が築かれました。

- 山上に本丸、二の丸、三の丸、太鼓丸、法華丸などの曲輪が連なり、防御力が強化されました。

- 本丸には石垣が築かれ、その上に天守が建てられました。

## 城下町の整備

- 東山道に面して大手門が開かれました。

- 二重の堀が巡らされ、その内側に侍屋敷、足軽屋敷、町屋などの城下町が形成されました。

- 発掘調査により、城下町のメインストリートだった「本町筋」の跡が確認されています。

## 防衛と都市機能の向上

三成は荒廃していた佐和山城を大改修し、城郭と城下町の整備を行いました。これらの整備により、佐和山城は「三成に過ぎたるもの」と言われるほどの立派な城となりました。

城と城下町の大規模な改修は、三成が近江の要衝として佐和山城の重要性を認識し、防衛力と経済力の強化を図ったことを示しています。関ヶ原の戦いを見据えた防衛強化の一環だったとも考えられます。

佐和山城はどのようにして三成の手に渡ったの

佐和山城は豊臣政権下で石田三成の手に渡りました。具体的な経緯は以下の通りです:

1. 織田信長の時代、佐和山城は重臣の丹羽長秀が配置されました。

2. 豊臣秀吉の時代になると、佐和山城の城主は以下のように変遷しました:

- 堀秀政

- 堀尾吉晴

- 石田三成

3. 石田三成が佐和山城主となった時期については、以前は天正18年(1590年)説や文禄4年(1595年)説がありましたが、最新の研究によると天正19年(1591年)4月説が有力とされています。

三成が城主となってからは、佐和山城は大きく整備されました。山上には本丸、二の丸、三の丸、太鼓丸、法華丸などが連なり、五層の天守も構えられました。また、山下には東山道に面して大手門が開かれ、二重の堀の内側には侍屋敷、足軽屋敷、町屋などの城下町が形成されました。

このように、佐和山城は豊臣政権下で重要な拠点として位置づけられ、最終的に石田三成の手に渡ったのです。ただし、三成が実際に佐和山城主であった期間はわずか5年程度だったとされています。

三成が佐和山城で過ごした期間はどれくらい

石田三成が佐和山城で過ごした期間は約9年間です。三成が佐和山城主となったのは天正19年(1591年)4月で、関ヶ原の戦いで敗れた慶長5年(1600年)9月までの期間となります。

この期間中、三成は佐和山城の大改築を行い、山頂には五層(一説には三層)の天守を建てるなど、城の整備に力を入れました。その結果、佐和山城は「治部少(三成の官位)に過ぎたるもの二つあり 島の左近と佐和山の城」と謳われるほどの名城となりました。

## 佐和山城の変遷

- **築城**: 鎌倉時代初期、佐々木定綱の六男・佐保時綱が砦を築いたのが始まり

- **戦国時代**: 浅井氏や六角氏による争奪の対象となる

- **織田・豊臣期**: 信長、秀吉の時代も重要な城として扱われる

- **三成の時代**:

- 天正19年(1591年)4月: 石田三成が入城

- 城の大改築と整備が行われる

- **関ヶ原の戦い**: 慶長5年(1600年)9月、三成敗北により落城

三成の在城期間は短かったものの、その間に佐和山城は大きく発展し、名城としての評価を得るに至りました。

佐和山城の天守はどのようにして建てられたの

佐和山城の天守は、石田三成によって大規模に改修された際に築かれました。以下にその建設過程を詳述します。

## 建設の背景

- **築城の開始**: 佐和山城は天正19年(1591年)に石田三成が城主となった後、荒廃した城を改修し、五層の天守を持つ城郭へと発展させることが計画されました。

## 天守の建設プロセス

- **工事の開始**: 慶長8年(1603年)に工事が始まりましたが、デルタ地帯に位置しているため、工事は困難を伴いました。

- **資材の調達**: 石垣には、近隣の廃城から運び込まれた石材が使用されました。具体的には、大津城や安土城などから旧材がリサイクルされ、主要部分は慶長11年(1606年)にはほぼ完成しました。

- **増築と完成**: 元和2年から8年(1616~1622)にかけて、第2期工事として増築と城下町の整備が行われ、寛永19年(1642年)には全体が完成しました。

## 天守の特徴

- **構造**: 天守は三重または五重の構造であり、大津城から移築された部分も含まれていると考えられています。特に、屋根には多様なデザインが施されており、華やかな外観を持っていました。

- **内部構造**: 天守内部には狭間が設けられ、敵が侵入した場合には籠もって防衛するための設計がなされていました。

このようにして佐和山城の天守は、その時代の建築技術を駆使して築かれ、多くの歴史的背景を持つ重要な文化財となりました。