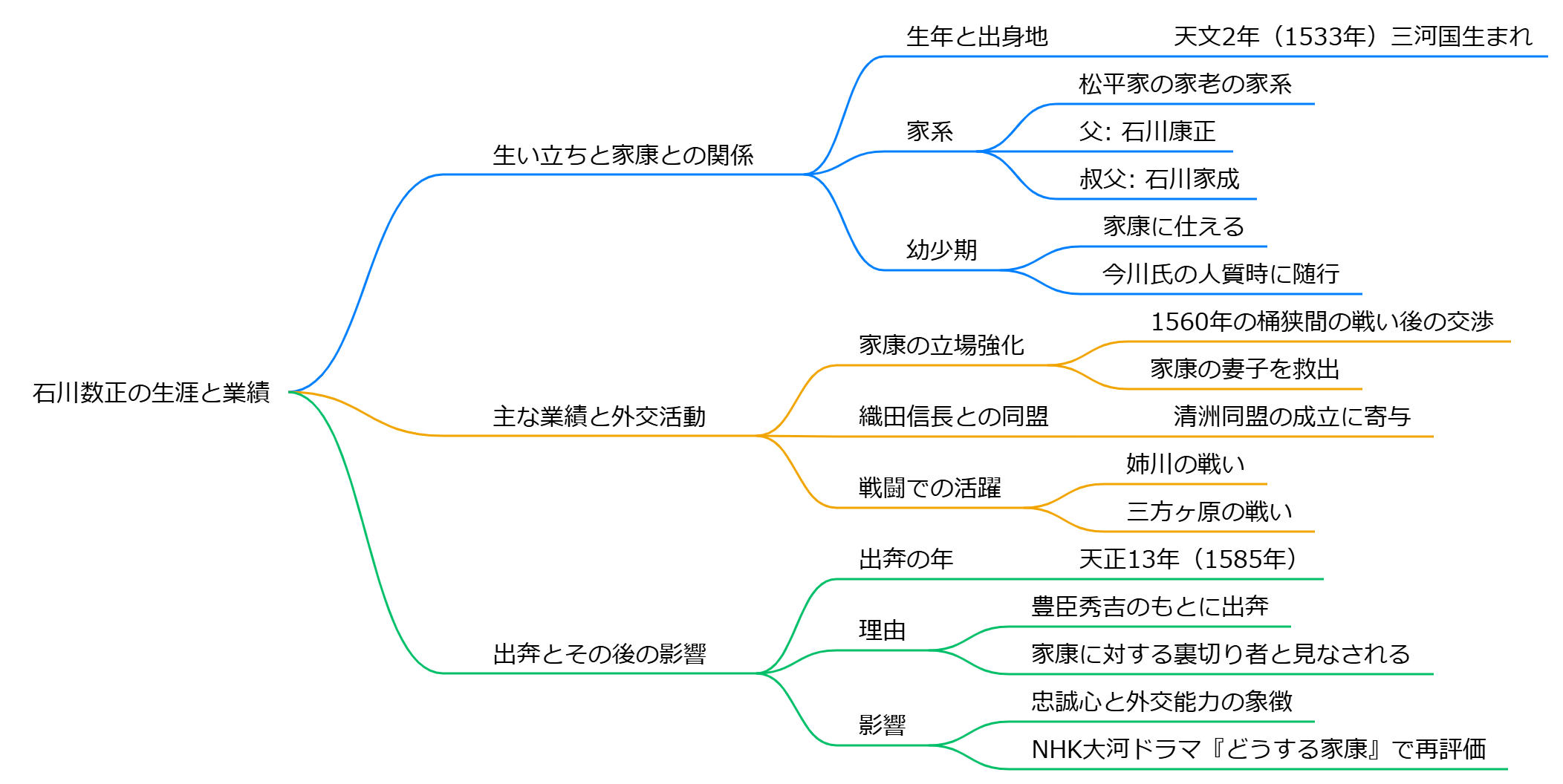

石川数正の生涯と業績

石川数正(いしかわ かずまさ)は、戦国時代の日本において徳川家康の側近として知られる武将です。

彼の生涯は、家康の成長と共にあり、数々の重要な歴史的出来事に関与しました。

生い立ちと家康との関係

数正は天文2年(1533年)、三河国で生まれました。

彼は松平家(後の徳川家)の家老を務めた家系に生まれ、父は石川康正、叔父には石川家成がいます。

幼少期から家康に仕え、彼が今川氏の人質として駿府に送られた際も随行しました。

この時期から数正は家康の信頼を得て、彼の側近としての地位を確立しました。

主な業績と外交活動

数正は、家康が独立を果たす過程で重要な役割を果たしました。

1560年の桶狭間の戦いで今川義元が討たれた後、数正は家康の妻子を救出するための交渉を成功させ、家康の立場を強化しました。

また、彼は織田信長との同盟を結ぶための交渉にも関与し、清洲同盟の成立に寄与しました。

数正は、戦闘においても活躍し、姉川の戦いや三方ヶ原の戦いなど、数々の合戦で武功を挙げました。

彼の外交能力と戦略的思考は、家康の信頼をさらに深める要因となりました。

出奔とその後の影響

しかし、天正13年(1585年)、数正は豊臣秀吉のもとに出奔しました。

この決断は、彼が家康に対して裏切り者と見なされる原因となりましたが、数正の出奔には複雑な背景があるとされています。

彼は豊臣家との融和を主張し、家康との対立を避けるための選択をしたとも言われています。

数正の生涯は、戦国時代の激動の中での忠誠心と外交能力の象徴であり、彼の行動は後の歴史にも影響を与えました。

彼の業績は、2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』でも取り上げられ、多くの人々に再評価されています。

石川数正

石川数正

石川数正(いしかわ かずまさ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、大名です。彼は徳川家康の側近として知られ、内政や外交において重要な役割を果たしました。

## 生涯と背景

- **出生と家族**: 数正は1533年に三河国で生まれ、父は徳川家康の幼少期からの重臣である石川康正です。彼の叔父には同じく家康の重臣である石川家成がいます。

- **家康との関係**: 数正は松平竹千代(後の徳川家康)の人質として今川氏に随行し、その後も家康の側近として仕えました。彼は桶狭間の戦いなど多くの合戦に参加し、特に外交面での能力が評価されました。

## 主な業績

- **外交活動**: 数正は家康が今川氏から独立する際、西の織田信長との同盟を結ぶための交渉を成功させました。また、信康と築山殿の救出にも貢献しました。

- **出奔とその理由**: 天正13年(1585年)、数正は小牧・長久手の戦い後に家康を離れ、豊臣秀吉に仕官しました。この出奔は「裏切り」と見なされることもありましたが、彼自身は複雑な政治状況を背景にした決断だったとされています。

## 晩年

数正は豊臣秀吉から和泉国内に所領を与えられた後、信濃松本藩の初代藩主となりました。1592年には肥前名護屋に出陣し、その年に亡くなりました。彼の死後、葬儀は京都で行われました.

石川数正はその生涯を通じて、忠誠心と外交能力を兼ね備えた重要な武将として歴史に名を刻みました。

石川数正が秀吉に寝返った理由は

石川数正が豊臣秀吉に寝返った理由については、いくつかの説がありますが、確固たる証拠は存在しません。以下に主な理由を挙げます。

## **主な理由**

1. **秀吉の軍事力と内政の強大さ**:

数正は、秀吉の軍事力や内政手腕を直接見て、その偉大さを実感したとされています。彼は、徳川家の恭順を進言し、次第に秀吉への臣従を考えるようになったと考えられています。

2. **孤立感**:

数正は徳川家中で次第に孤立していったとされ、特に外交方針を巡って意見が合わず、家康からの信任も薄れていった可能性があります。この孤立感が彼の決断に影響を与えたとする見方もあります。

3. **信康の死**:

家康の長男・信康が自害したことが数正にとって大きな精神的打撃となり、彼の発言力が低下したことも影響していると考えられています。信康が生きていれば、数正はより強い立場にあったかもしれません。

4. **秀吉からの誘い**:

秀吉が数正に対して和泉国の所領を与えるなど、条件を提示して誘惑した可能性も指摘されています。数正はこのような誘いに応じて出奔したとも考えられています。

5. **戦略的判断**:

一部の研究者は、数正が徳川家の軍事機密を知っていたため、その情報を秀吉側に提供することで自身の立場を強化しようとした可能性もあるとしています。

これらの要因が複合的に作用し、石川数正は豊臣秀吉に寝返る決断を下したとされています。

小牧・長久手の戦いでの数正の役割は

小牧・長久手の戦いにおける石川数正の役割は、戦略的な要所に位置づけられ、家康の重臣として重要な任務を担っていました。数正はこの戦いの最中、岡崎城の城代を任されており、戦局が膠着状態に陥る中で、家康と豊臣秀吉との間での外交的な動きにも関与していました。

## 数正の戦略的提言と行動

数正は、家康に対して和議を提案するなど、冷静な判断を促す役割を果たしました。彼は、秀吉との対立が続く中で、家康が無謀な戦闘を避けることが重要であると認識していたと考えられます。

## 出奔の背景

しかし、戦いが終わった後の天正13年(1585)、数正は突如として岡崎城を出奔し、秀吉のもとへ走りました。この出奔は、徳川家にとって大きな衝撃となり、数正は「裏切り者」として記憶されることになりました。出奔の理由については諸説あり、家康の長男・信康の死や、家中での孤立感が影響した可能性が指摘されています。

## その後の数正

出奔後、数正は秀吉から和泉国に所領を与えられ、その後も軍事的な功績を上げました。彼は天正18年(1590)の小田原攻めでの活躍が評価され、信濃国に転封されましたが、文禄元年(1592)には肥前名護屋に出陣し、その地で亡くなりました。

このように、小牧・長久手の戦いにおける石川数正は、戦局において重要な役割を果たしつつ、その後の行動によって歴史に名を刻むこととなりました。

数正が秀吉に寝返った際の具体的な理由は

石川数正が豊臣秀吉に寝返った具体的な理由は、複数の要因が考えられます。以下に主な理由を整理します。

## 1. **徳川家の将来への懸念**

数正は、小牧・長久手の戦いを経て、徳川家が秀吉に対抗する力がないことを痛感しました。彼は秀吉の軍事力や権威の高さを理解し、戦い続けることで徳川家が滅びる可能性が高いと判断したとされています。このため、家康に人質を出すよう提案しましたが、その意見が否定されると、家康を諌めるために出奔したのではないかという見方があります。

## 2. **家中での孤立**

数正は、強硬派の家臣たちとの間で意見の対立がありました。特に酒井忠次や本多忠勝といった主戦派との軋轢が深まり、彼自身が孤立していく中で、和平派としての立場を貫くことが困難になったと考えられています。彼は秀吉との接触を重ねる中で、和平論者としての立場を強めていきましたが、それが逆に彼を孤立させる結果となりました。

## 3. **人質問題**

秀吉から家康への人質要求も、数正の出奔に影響を与えた重要な要素です。秀吉は家康に対し、人質を出すよう強く求めており、数正はその要求を受け入れるべきだと考えていました。しかし、家康がこれを拒否したため、数正は自らの信念を貫くためにも出奔する道を選んだ可能性があります。

## 4. **秀吉への評価**

数正は秀吉の能力や人間性に感銘を受けていたという説もあります。彼は秀吉との接触を通じて、その実力や魅力に惹かれた結果、自ら進んで出奔したとも言われています。

これらの要因が複合的に作用し、石川数正は豊臣秀吉へ寝返る決断を下したとされています。彼の行動は徳川家に大きな影響を与え、その後の歴史にも影響を及ぼしました。

数正が秀吉に臣従したことで得た地位は

石川数正は、豊臣秀吉に臣従したことで新たな地位を得ました。彼は1585年に家康から出奔し、秀吉の家臣となりました。この際、数正は以下のような地位と領地を獲得しました。

## 得た地位と領地

- **初期の所領**: 秀吉から和泉国内に8万石を与えられました。

- **松本城主**: 1590年の小田原攻めの功績により、信濃国松本に移封され、10万石を拝領しました。

数正のこの出奔は、豊臣政権における彼の重要性を示すものであり、彼は信濃松本藩の初代藩主としても認識されています。数正は秀吉から高く評価され、特に「十万石を出しても惜しくない武将」と称賛されました。

数正が家康から秀吉に寝返った際の反応は

石川数正が家康から秀吉に寝返った際の反応は、徳川家内での大きな混乱と驚きを引き起こしました。数正は長年にわたり家康に仕えた重臣であり、その裏切りは特に衝撃的でした。

## 家康の動揺

数正が豊臣秀吉に仕官することを決めたのは1585年のことで、家康はその知らせを受けて激しく動揺しました。彼は数正が持つ軍事機密や戦略を心配し、その影響を懸念しました。家康はすぐに武田流の軍法を採用し直すなど、内部の混乱を抑えるための対策を講じました。

## 徳川家臣団の反応

数正の寝返りによって、徳川家臣団内では不安と疑念が広がりました。数正は徳川軍の最高司令官として重要な役割を果たしていたため、その離脱は他の家臣にも影響を与え、忠誠心に疑問を持つ者が出てくる可能性もありました。

## 数正の動機

数正が家康から離れた理由については、彼自身が徳川家を守るために選択したという見方もあります。彼は秀吉との関係を深める中で、家康との距離感が広がり、最終的には寝返る決断に至ったとされています。

このように、石川数正の寝返りは、徳川家康とその家臣団にとって重大な事件であり、その後の戦局にも影響を与えることとなりました。

数正が秀吉に臣従した後、家康との関係は

石川数正が豊臣秀吉に臣従した後の徳川家康との関係は、非常に複雑で多層的でした。数正は家康の重臣であり、彼の出奔は家康にとって大きな衝撃でありました。

## 数正の出奔とその背景

**出奔の理由**

数正は、1585年に秀吉に仕官することを決断しました。この背景には、家康が秀吉に対してさらなる人質を要求されるなど、徳川家中が不安定な状況にあったことが影響しています。数正は、豊臣政権の力を認識し、家康との関係が悪化する中で、自らの立場を考慮した結果、秀吉に仕える道を選びました。

**家康への影響**

数正の出奔は、家康にとって信任していた重臣を失うことを意味し、その後の徳川家中にも動揺をもたらしました。数正が秀吉側についたことで、家康は一時的に孤立し、さらなる圧力を受けることになります。数正はその後も豊臣政権内で重要な役割を果たし、家康との関係修復には時間がかかりました。

## 家康と秀吉の関係

**講和への道筋**

数正の出奔後、家康は秀吉との講和を模索するようになりました。1586年には家康が大坂城で秀吉に臣従することとなり、この時期から両者の関係は改善されていきます。家康は秀吉から高い官位を与えられ、その後も豊臣政権内で重要な地位を占めるようになります。

**長期的な影響**

数正の行動は一時的には家康との関係を悪化させましたが、最終的には豊臣政権下での安定した地位を築くための布石ともなりました。また、数正が豊臣側で果たした役割は、後の徳川政権成立にも影響を与えたと考えられています。

このように、数正が秀吉に臣従した後の家康との関係は、一時的な対立から最終的には共存へと変わる過程が見られました。

石川数正が家康から信頼された理由は

石川数正が家康から信頼された理由は

石川数正が徳川家康から信頼された理由は、彼の優れた軍事的才能、外交能力、そして家康への深い忠誠心にあります。数正は家康の幼少期から仕え、彼の側近として重要な役割を果たしました。

### 数正の主な貢献

1. **軍事的指導**: 数正は数々の戦闘で指揮を執り、特に姉川や三方ヶ原の戦いではその戦術が功を奏しました。彼は徳川軍の火力を向上させるために、鉄砲隊の効果的な使用を推進しました。

2. **外交交渉**: 彼は松平家と織田家との同盟交渉や、今川家との人質交換など、重要な外交任務を遂行しました。数正の外交手腕は、家康が困難な局面を乗り越える上で欠かせないものでした。

3. **忠誠心**: 数正は家康に対する忠誠心が非常に強く、家康の側近として多くの信任を受けていました。特に、家康が危機に直面した際には、その支えとなる存在でした。

数正の行動や決断は、徳川家の基盤を固める上で大きな影響を与えました。しかし、彼は後に秀吉側へ寝返ることになりますが、その背景には秀吉からの人質要求や、家康との力関係の変化があったとされています。

石川数正が家康から信頼された具体的な事例は

石川数正は家康の最も信頼された重臣の一人でした。以下に、数正が家康から信頼された具体的な事例を挙げます。

## 長年の忠誠

石川数正は、家康がまだ幼名の竹千代を名乗っていた頃から側近く仕えていました。今川氏の人質時代から家康に寄り添い、長年にわたって忠誠を尽くしていたことがわかります。

## 重要な役職

数正は家康の家老を務めるまでに至りました。家老は大名家の最高位の役職であり、家康が数正を非常に信頼していたことを示しています。

## 軍事面での活躍

**主要な合戦への参加**

数正は姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いなど、家康の主要な合戦に出陣し、武功を挙げました。これは家康が数正の軍事的能力を高く評価していたことを示しています。

**軍の最高司令官**

数正は西三河の旗頭として、徳川正規軍の片翼を担う軍最高司令官を務めていました。この重要な軍事的地位は、家康の数正に対する絶大な信頼を表しています。

## 外交面での活躍

数正は徳川家の外交を担当することが多く、以下のような重要な任務を任されていました:

1. 織田信長との交渉を行い、清洲同盟成立に大きく貢献

2. 豊臣秀吉との交渉を担当

3. 小牧・長久手の戦い後の講和交渉を担当

これらの任務は、家康が数正の交渉能力を高く評価し、信頼していたことを示しています。

## 「神君伊賀越え」への同行

家康が伊賀を越えて逃げる際、通称「神君伊賀越え」と呼ばれる危機的状況において、数正は家康に同行しました。この事実は、家康が最も危険な状況下でも数正を信頼し、側に置いていたことを示しています。

これらの事例から、石川数正が家康の最も信頼された重臣の一人であったことが明らかです。家康にとって、数正以上に信頼できる側近はほとんどいなかったと言えるでしょう。

小牧・長久手の戦いでの数正の行動はどのように評価されたのか

小牧・長久手の戦いにおける石川数正の行動は、以下のように評価されました:

## 戦功と戦略的思考

石川数正は小牧・長久手の戦いで重要な役割を果たし、高く評価されました。

- 本陣である小牧山を守備

- 前田城を攻略し、戦功を立てる

数正の行動は単なる戦闘だけでなく、戦略的な思考も示していました:

- 戦線が膠着状態になった後、秀吉と信雄、家康との間の講和成立に向けて調整に奔走

- 戦後の政治的展開を見据えた複雑な判断を行う

## 和平交渉への貢献

数正は戦いの終結に向けて積極的に動きました:

- 秀吉、信雄、家康との調整役として活躍

- 講和成立に大きく貢献

## 家康と秀吉からの評価

数正の行動は、両陣営から高く評価されていたと考えられます:

- 家康の重臣として信頼を得ていた

- 後に秀吉に仕えた際も重用される

## 批判的な見方

一方で、数正の慎重な姿勢は一部の家臣から批判を受けました:

- 和議を前提とした献策が「弱腰」と誤解される

- 若い武将たちは秀吉軍の徹底的な撃破を望み、数正の姿勢を理解しなかった

石川数正の行動は、戦いの勝利だけでなく、その後の政治的な展開も見据えた複雑なものでした。当時の武将たちの中でも特異な存在として評価され、その後の彼の行動にも影響を与えたと考えられます。

数正が家康を裏切った背景にはどのような要因があったのか

石川数正が徳川家康を裏切り、豊臣秀吉側に付いた背景には、複数の要因が考えられます。

## 政治的判断

数正は、豊臣秀吉の勢力拡大を目の当たりにし、徳川家の存続を危惧していました。

- 小牧・長久手の戦い後、数正は家康に秀吉への臣従を進言していた。

- 秀吉との交渉役として何度も上洛し、秀吉の力の大きさを実感していた。

- このまま戦い続ければ、国力の差で徳川家が滅びると考えた可能性がある。

## 家康との見解の相違

家康との政策の違いや、家康の行動に対する不満が蓄積していた可能性があります。

- 小牧・長久手の戦い後、数正は秀吉への臣従を主張したが、他の家臣団は反対していた。

- 家康の秀吉打倒への執着や、家臣団の盲目的な姿勢に危機感を抱いていた。

## 徳川家を守るための策略説

一説には、数正の「裏切り」は実は家康の命令または同意の下で行われたという見方もあります。

- 数正が家康のスパイとして秀吉側に潜入したという説がある。

- 数正の出奔が家康を諌める形となり、結果的に徳川家を守ることにつながったという解釈もある。

## 心身の疲労

長年の忠勤による疲れが、数正の決断に影響を与えた可能性があります。

- 家康と秀吉の間の使者として東海道を何度も往復し、心身ともに疲弊していった。

- 家康との意見の相違や、家臣団との軋轢に悩んでいた可能性がある。

石川数正の裏切りの真相は明確ではありませんが、これらの要因が複雑に絡み合って、彼の決断に影響を与えたと考えられます。長年家康に仕えた重臣であっただけに、その行動の背景には深い葛藤があったことが推測されます。

数正が秀吉のもとに走った理由は何か

石川数正が豊臣秀吉のもとに走った理由については、明確な史料が残っていないため、複数の説が存在します。主な理由として考えられているのは以下の通りです:

1. 徳川家を守るため:

数正は、小牧・長久手の戦いで秀吉の力の大きさを目の当たりにし、このまま戦い続ければ徳川家が滅びると考えた可能性があります。

2. 秀吉の器量への評価:

数正は徳川の外交を担当し、秀吉と接する機会が多かったため、秀吉の偉大さを実感し、家康に豊臣への臣従を繰り返し説いたとされています。

3. 徳川家中での孤立:

秀吉との和平を主張していた数正は、家中から「豊臣に通じているのではないか」と疑いの目を向けられ、肩身が狭くなっていた可能性があります。

4. 秀吉による策略:

秀吉が意図的に数正を褒め称えることで、徳川家中での数正の立場を悪化させ、出奔を促したという説もあります。

5. 家康のスパイ説:

一説には、数正は家康の同意または命令のもと、あえて秀吉側についたという見方もあります。

6. 秀吉からの好条件:

秀吉が数正を8万石の大名に取り立てたことから、提示された条件に目がくらんだという見方もあります。

しかし、三河武士の忠義心の篤さや、数正が長年徳川家に尽くしてきた事実を考えると、単純な理由で主家を裏切ったとは考えにくいという見方もあります。結局のところ、数正出奔の真相は未だに明らかになっておらず、複数の要因が絡み合って出奔に至った可能性が高いと考えられています。

数正が家康に仕えた理由は何か

石川数正が徳川家康に仕えた主な理由は以下の通りです:

1. 家系的な背景:数正は松平家(徳川家)の家老を務めた家系に生まれました。父の康正は家康幼少時の重臣であり、叔父の石川家成も家康の重臣でした。

2. 幼少期からの関係:天文18年(1549)、8歳の家康(当時は松平竹千代)が今川氏の人質となった際、17歳の数正は竹千代に随行しました。この時から常に家康の側近として仕え、苦楽を共にしました。

3. 能力と信頼:数正は非常に聡明な人物で、内政や外交面で家康を支え続けました。家康からも絶大な信頼を置かれ、家臣団の中でも切れ者として知られていました。

4. 重要な役割:数正は家康のために多くの重要な任務を遂行しました。例えば、織田氏と松平氏との連盟の斡旋に努め、清洲同盟の基礎を築きました。また、家康の嫡子・信康と正室・築山殿を今川氏から救出する際の交渉役を務めるなど、徳川家に大きく貢献しました。

これらの理由から、石川数正は家康の重要な家臣として長年仕え続けたのです。

石川数正が家康の側近として活躍した具体的な戦いは

石川数正が家康の側近として活躍した具体的な戦いは

石川数正は徳川家康の重要な側近として、以下の具体的な戦いで活躍しました:

1. 姉川の戦い:数正はこの戦いで武功を挙げました。

2. 三方ヶ原の戦い:主要な合戦の一つとして、数正はここでも活躍しました。

3. 長篠の戦い:三方ヶ原の戦いと同様に、数正はこの戦いでも重要な役割を果たしました。

4. 小牧・長久手の戦い:天正12年(1584年)、数正は小牧山の本陣を守る重要な任務を担いました。

これらの戦いを通じて、石川数正は家康の信頼できる側近として、徳川家の軍事面で大きな貢献をしました。また、数正は外交や内政にも長けており、主要な合戦には全て出陣し、武功を挙げていました。彼は浜松の酒井忠次とともに、徳川家の両翼と呼ぶべき存在でした。

小牧・長久手の戦いでの数正の役割は

石川数正は小牧・長久手の戦いにおいて重要な役割を果たしました。

## 数正の主な役割

1. **岡崎城の城代**: 戦いの最中、家康は数正に岡崎城の城代を任せました。

2. **和議の提案**: 数正は戦況を冷静に分析し、秀吉との力の差を認識していました。そのため、有利な和議を前提とした戦略を提案しました。

3. **家康の保護**: 数正は家康の身の安全を最優先に考え、「殿が行ってはなりませぬ!養子も断りましょう!」と強く主張しました。

## 数正の立場と影響

**徳川家中での立場**: 数正は家康の側近として長年仕え、主要な戦いに従軍して功を上げてきました。しかし、この戦いでは彼の慎重な姿勢が他の家臣たちから「弱腰」と受け取られました。

**若手家臣との対立**: 特に若い武将たちから批判を受け、数正の和議提案は採用されませんでした。

**戦後の影響**: この戦いの後、数正は家康のもとを去り、秀吉に出奔するという衝撃的な行動をとります。これは徳川家にとって大きな打撃となりました。

石川数正の小牧・長久手の戦いでの役割は、主に和平を模索する慎重派として描かれています。しかし、彼の提案は採用されず、結果として徳川家との関係に大きな影響を与えることとなりました。

数正が秀吉のもとへ出奔した理由は

石川数正が秀吉のもとへ出奔した理由については、以下の点が最も有力な説とされています:

## 人質問題をめぐる政策対立

1. 小牧長久手の戦い後、秀吉は和睦の証として家康方から人質を要求しました。

2. 数正は、この人質差し出しに賛成の立場をとりましたが、家康と他の家臣団はこれに反対しました。

3. この外交政策をめぐる対立により、数正は家中で孤立し、最終的に徳川家を去ることを余儀なくされたと考えられています。

この説は、同時代の史料的根拠が確認できる唯一の説であり、複数の研究者も「出奔は外交政策をめぐる政争敗北の結果」と指摘しています。

## その他の説

他にも以下のような説がありますが、上記の説ほど有力ではありません:

1. 秀吉の軍事力に惚れ込んで自ら出奔した。

2. 秀吉からの勧誘に応じた。

3. 徳川家を守るため、家康を諫める目的で出奔した。

しかし、長年家康に仕えてきた重臣である数正が、単純にこれらの理由で秀吉に寝返ったとは考えにくいとされています。

結論として、石川数正の出奔は、人質問題をめぐる政策対立が主な原因であり、外交政策における意見の相違が彼を徳川家から離れさせる結果となったと考えられています。

神君伊賀越えの際に数正はどのような役割を果たしたか

石川数正は、神君伊賀越えの際に重要な役割を果たしました。具体的には以下のような役割を担いました:

1. 家康の警護: 数正は家康の側近として、伊賀越えの際に家康の傍にいて警固の役割を果たしました。

2. 逃走ルートの選択: 家臣団が三方に分かれて逃げる際、数正は桜峠越えルートを選択しました。

3. 囮作戦: 数正が選んだ桜峠越えルートは見晴らしが良すぎて発見されやすいという欠点がありましたが、数正はあえてこのルートを選び、家康を逃がすための囮として機能しました。

4. 宿老としての判断: 酒井忠次とともに宿老として、追手を巻くために三方に分かれるというリスクヘッジの提案を即座に行いました。

これらの行動は、家康の安全な逃走を確保するうえで重要な役割を果たしました。数正の機転の利いた判断と忠誠心が、「神君伊賀越え」の成功に大きく貢献したと言えます。

数正が家康から偏諱を受けた名前は

石川数正が家康から偏諱を受けた名前は「康輝(やすてる)」です。

この名前の変遷について、以下のように説明できます:

1. 元々の名前: 石川伯耆守数正

2. 家康からの偏諱:

- 天正13年(1585年)3月までに、家康から偏諱を受けて「康輝」と改名

- 正式な名乗りは「石川伯耆守康輝」となった

3. 秀吉への出奔後:

- 秀吉のもとに走った後、秀吉から新たな偏諱を受ける

- 「吉輝(よしてる)」と改名し、「石川出雲守吉輝」を名乗った

この名前の変更は、数正の立場の変化を象徴的に表しています。「康輝」から「吉輝」への変更は、家康との関係を断ち切り、秀吉との新たな関係を築いたことを示す重要な出来事でした。

数正が秀吉のもとでどのような立場にあったか

石川数正は、豊臣秀吉のもとに出奔した後、大名としての地位を得ましたが、その活躍の場は限られていたようです。

秀吉は数正を家臣として迎え入れ、一定の地位を与えました。具体的には以下のような待遇を受けています:

1. 秀吉から「吉輝」という名前を与えられ、秀吉の偏諱を受けることで家康との関係を断ち切らされました。

2. 河内国内で8万石を与えられ、大名としての地位を得ました。

3. 深志城主として10万石を与えられ、信濃松本藩の初代藩主となったとされています。

しかし、数正が秀吉のもとで大きな活躍をしたという記録はあまり残っていません。むしろ、秀吉のもとで大名になったものの、さほど活躍の機会を与えられなかったとされています。

数正の秀吉への臣従後の主な貢献としては、家康と秀吉の講和に関わったことが挙げられます。数正は対秀吉強硬路線を貫く家康に対し、間に入って講和へと持っていくことに成功しました。

最終的に、数正は文禄元年(1592年)12月14日に京都で葬儀が行われるまで、秀吉の家臣として生涯を終えました。

石川数正が家康の嫡子信康を救出した経緯は

石川数正が家康の嫡子信康を救出した経緯は

石川数正が徳川家康の嫡子信康を救出した経緯は、1560年の桶狭間の戦いに関連しています。この戦いで今川義元が敗れたことにより、家康は今川氏から独立する機会を得ましたが、同時に妻の築山殿と息子の信康は今川氏に人質として残されていました。

数正は、家康の信任を受けてこの状況を打開するために動きました。彼は今川方との交渉を行い、捕虜としていた今川氏の家臣との人質交換を提案しました。この交渉が成功し、信康と築山殿は無事に救出され、岡崎城へと帰還しました。数正のこの功績によって、彼は信康の後見人として重要な役割を果たすことになりました。

その後、数正は信康の成長を見守りながら、徳川家内での影響力を高めていきました。しかし、信康が1579年に武田家との内通疑惑で切腹させられると、その後の数正の運命も大きく変わることになります.

石川数正が家康の信頼を得た理由は

石川数正が家康の信頼を得た理由は、彼の卓越した外交能力、忠誠心、そして戦場での実績にあります。

## **1. 幼少期からの忠誠心**

数正は幼少期から松平(後の徳川)家に仕え、家康が今川氏の人質であった際にも彼に随行していました。この長い付き合いが、数正と家康との間に強い信頼関係を築く基盤となりました。

## **2. 卓越した外交能力**

数正は特に外交面での才能を発揮しました。彼は松平家が独立を果たす際に、今川家との難しい交渉を成功させ、また西の織田家との同盟交渉でも重要な役割を果たしました。これにより、家康は外部との関係を強化し、内政の安定にも寄与しました。

## **3. 戦闘での実績**

数正は姉川や長篠など、多くの戦闘で武功を挙げており、その戦略的な判断力も評価されています。彼は家康の側近として、数々の重要な戦闘に参加し、その功績によって信頼を深めました。

## **4. 家康との密接な関係**

数正は家康の嫡男・信康の後見人にも指名されており、この人事からも家康からの厚い信頼が伺えます。また、数正は家康の内政や軍事面でも重要な役割を果たし、彼の側近として不可欠な存在でした。

このように、石川数正はその忠誠心と能力によって家康から高く評価されていましたが、後に秀吉へ寝返ることになります。この行動は彼自身の内面的な葛藤や当時の政治的状況によるものであり、その背景には複雑な事情があったとされています。

石川数正が豊臣秀吉に引き抜かれた背景は

石川数正が豊臣秀吉に引き抜かれた背景には、いくつかの重要な要因が存在します。

## 政治的状況

1. **小牧・長久手の戦い**: 1584年に発生したこの戦いでは、家康が勝利を収めましたが、その後の和議では家康側が不利な条件を受け入れざるを得ませんでした。この戦争の結果、数正は徳川家内で孤立し、主戦論が強まる中で和平を重視する立場を取ったため、周囲との対立が深まりました。

2. **秀吉の台頭**: 秀吉は1585年に関白に就任し、豊臣政権を確立しました。彼の力が増す中で、数正は秀吉の側に転向することで新たな機会を見出した可能性があります。

## 個人的要因

1. **外交経験**: 数正は徳川家の外交を担っており、秀吉との接触が多くありました。彼は秀吉の器量や政治的手腕を高く評価し、家康に豊臣への臣従を説くこともありました。このような背景から、数正は豊臣側に接近することが自然な流れだったとも考えられます。

2. **人質問題**: 数正の子供が秀吉の人質になっていたことも、彼の出奔に影響を与えたとされています。この状況は数正にとって非常にデリケートなものであり、家族を守るためには豊臣側に付くしかないという選択肢もあったでしょう。

3. **孤立感**: 数正は和平派としての立場から徳川家中で孤立し、「豊臣に通じているのではないか」と疑われるようになりました。このような孤立感が彼の決断に影響を与えたと考えられます。

## 結論

石川数正の豊臣秀吉への出奔は、複雑な政治的状況や個人的な動機が絡み合った結果であり、彼自身の生存戦略として理解されるべきです。彼の決断は徳川家にとって大きな衝撃であり、その後の歴史にも影響を与えました。

石川数正が家康を裏切った動機は

石川数正が家康を裏切った動機については、いくつかの重要な要素が挙げられます。

## **1. 徳川家を守るための苦肉の策**

数正の出奔の主な理由として「徳川家を守るため」という解釈があります。彼は家康と秀吉の力の差を理解し、戦い続ければ徳川家が滅びると考えていました。特に、小牧・長久手の戦いでの敗北後、家康が秀吉に臣従する意志を示さなかったため、数正は出奔することで家康に現実を認識させようとした可能性があります。

## **2. 秀吉との交渉役としての立場**

数正は秀吉との交渉担当であり、彼が秀吉の力を直接見ていたことも影響しています。彼は徳川家が秀吉に対抗できないことを理解し、出奔することで自らの立場を確保しようとしたとも考えられています。

## **3. 家康との関係の変化**

数正は長年忠誠を尽くしてきた家康から孤立感を感じていた可能性があります。特に、家康が人質を出すことに消極的だったため、数正は自らの信念と家康との関係に葛藤を抱えた結果、出奔を決意したとされています。

これらの要因が複合的に作用し、石川数正は家康への忠誠心から離れ、豊臣秀吉側へと移ったと考えられています。

石川数正が信康を救出した具体的な経緯は

石川数正が徳川家康の息子・信康を救出した具体的な経緯は、1560年の桶狭間の戦いに関連しています。この戦いで今川義元が討たれた後、家康は独立を目指しましたが、信康とその母・築山殿は今川氏の人質として留め置かれていました。数正はこの状況を打破するために重要な役割を果たしました。

## 救出の経緯

1. **桶狭間の戦い**: 1560年5月、今川義元が織田信長に敗れたことにより、家康は今川氏から独立する機会を得ました。しかし、信康と築山殿は依然として今川氏に捕らわれていました。

2. **交渉の実施**: 数正は家康の妻子(築山殿と信康)の救出を目的に、今川氏との交渉に乗り出しました。彼は今川氏真の重臣と接触し、信康と築山殿を交換する形での人質交換を提案しました。

3. **成功した救出**: 数正の交渉は成功し、信康と築山殿は無事に解放され、岡崎城へと帰還しました。この出来事は『三河物語』にも記録されており、数正の誇らしさがうかがえます。

4. **その後の役割**: 信康が岡崎城に戻った後、数正は彼の後見人として重要な役割を果たしました。数正の外交的能力と忠誠心が評価され、家康から厚く信任されることとなりました。

このように、石川数正は家康の家族を救出するために重要な外交的手段を講じ、その結果として家康の勢力拡大に寄与しました。

石川数正が家康から出奔した理由は

石川数正が家康から出奔した理由は、歴史的な背景や彼の個人的な状況に起因しています。出奔は1586年に起こり、主に以下の要因が考えられます。

## 出奔の背景

1. **小牧・長久手の戦い**:

数正の出奔は、家康と豊臣秀吉との間で行われた小牧・長久手の戦い(1584年)の後に発生しました。この戦いで家康は秀吉に対して事実上の敗北を喫し、その後の情勢が数正に影響を与えました。

2. **徳川家の存続を考慮**:

数正は、家康が秀吉に対して強硬な態度を取り続ける中で、徳川家が滅びる危険性を感じていたとされています。彼は秀吉の力を目の当たりにし、戦い続けることで徳川家が危機に陥る可能性が高いと判断した可能性があります。

3. **孤立感と高禄の誘い**:

家康との関係が悪化する中で、数正は徳川家中で孤立していたとも言われています。また、秀吉から高禄で誘われたことも出奔の一因として挙げられています。

4. **責任感からの決断**:

さらに、小笠原貞慶の離反など、周囲の状況も数正の決断に影響を与えたと考えられています。彼は貞慶離反の責任を感じていた可能性もあり、その結果として出奔したという解釈も存在します。

## 結論

石川数正の出奔は、単なる裏切りではなく、複雑な政治的状況や個人的な葛藤が影響した結果であると考えられます。彼は徳川家を守るために最良の選択を模索した結果、豊臣秀吉に仕官する道を選んだと解釈されています。

石川数正が家康と秀吉の戦い「小牧・長久手の戦い」でどのような役割を果たしたか

石川数正が家康と秀吉の戦い「小牧・長久手の戦い」でどのような役割を果たしたか

石川数正は、小牧・長久手の戦いにおいて重要な役割を果たしました。この戦いは、1584年に豊臣秀吉と徳川家康・織田信雄連合軍との間で行われました。

## 数正の役割

**軍事的指揮**

数正は、家康の重臣として小牧山の本陣を守る役割を担っていました。彼は戦闘中、岡崎城の城代としても活動し、戦局が膠着状態に陥る中で、家康の指揮下で奮闘しました。

**出奔とその影響**

しかし、戦いが終結した翌年の1585年に数正は突然家康を出奔し、豊臣秀吉の家臣となりました。この出奔は、徳川家にとって大きな衝撃であり、数正が持つ軍事機密や内情を秀吉に提供することになりました。数正の出奔は、徳川家にとって軍事的にも不利な状況を招き、その後の秀吉による徳川征伐計画にも影響を与えました。

## 結論

石川数正は、小牧・長久手の戦いで家康の信任を受けて重要な軍事的役割を果たしましたが、その後の出奔によって徳川家に深刻な影響を及ぼしました。彼の行動は、戦国時代の権力構造において重要な転換点となりました。

石川数正が家康を裏切った理由は具体的に何だったのか

石川数正が徳川家康を裏切った理由は、歴史的背景や個人的な動機が複雑に絡み合っています。以下に主な理由をまとめます。

## 主な理由

### **1. 家康と秀吉の力の差の認識**

数正は、家康と秀吉の間にある力の差を深く理解していたと考えられています。小牧・長久手の戦い後、秀吉の軍事力や影響力が増す中で、数正はこのまま戦い続ければ徳川家が滅びると認識し、家康に人質を出すべきだと主張しました。しかし、家康がこれを拒否したことが、数正の決断に影響を与えた可能性があります。

### **2. 秀吉からの人質要求**

秀吉は家康に対し、さらなる人質を要求しました。この要求は徳川家中に緊張をもたらし、数正はこの状況を受けて、家康に対して人質を出すよう強く勧めました。数正がこの提案を行ったことで、彼自身が徳川家中で孤立することになり、その結果として出奔へと至ったとも考えられています。

### **3. 政治的圧力と孤立感**

数正は、家康の強硬派との対立や、秀吉との交渉担当としての立場から、次第に孤立感を抱くようになった可能性があります。彼が徳川家中での立場を失い、秀吉への転向を選んだという見方もあります。

### **4. 秀吉との密約**

一部では、数正が秀吉との間で「家康との戦争を回避する」という密約を結んでいたという説も存在します。これにより、彼は自らの安全や将来を考慮して秀吉側についた可能性があります。

## 結論

石川数正の裏切りには、家康と秀吉の力関係の認識、人質要求による圧力、政治的孤立感など複数の要因が影響しています。彼の決断は、その後の徳川家や自身にも大きな影響を与えることとなりました。

小牧・長久手の戦いでの数正の行動はどのように評価されたのか

小牧・長久手の戦いにおける石川数正の行動は、彼の忠誠心や政治的判断が複雑に絡み合った結果として評価されています。数正は、家康の重臣として戦いに参加し、本陣である小牧山を守り、前田城を攻略するなどの戦功を挙げました。しかし、その後彼は家康を離れ、豊臣秀吉のもとに出奔しました。この行動は、彼が秀吉の力を見極め、徳川家を守るための選択だったとも解釈されています。

数正の出奔には様々な理由が考えられています。例えば、彼が秀吉から高い地位を約束されていたことや、家康との関係が悪化していたことが挙げられます。また、数正は家康と秀吉の間で調整役として活動しており、その中で秀吉の強大な力を実感し、徳川家の存続を考慮した結果とも言われています。

出奔後、数正は秀吉に仕官し、高く評価される存在となりましたが、彼の行動は「裏切り」とも見なされ、徳川家からは複雑な反応があったとされています。最終的には、数正は秀吉によって大名として封ぜられ、その後も重要な役割を果たしましたが、彼の真意や動機については今なお議論が続いています。

数正が秀吉に臣従した後、どのような役割を果たしたのか

石川数正は、豊臣秀吉に臣従した後、重要な役割を果たしました。彼の出奔は、徳川家康にとって大きな衝撃であり、数正は秀吉側での活動を通じて多くの影響を及ぼしました。

## 数正の役割

**外交と軍事の調整者**

数正は、徳川家の外交担当として秀吉との交渉において重要な役割を果たしていました。特に、小牧・長久手の戦い後には、講和交渉を担当し、家康と秀吉の間での緊張緩和に尽力しました。彼は徳川家の軍事機密を熟知しており、その知識が家康にとって脅威となることを懸念されていました。

**出奔の背景**

1585年11月、数正は岡崎城から出奔し、秀吉のもとへ走りました。この決断は、彼が家康との関係で孤立していたことや、秀吉の力を実感した結果とも言われています。数正が豊臣側に寝返ったことは、家康に対する大きな打撃となり、秀吉はこれを利用して徳川征伐を計画しました。

**領地と地位**

出奔後、数正は秀吉から和泉国に所領を与えられ、その後信濃国松本城主として8万石を拝領しました。彼はこの地で領地経営や軍事活動に従事し、豊臣政権下で重要な武将として活躍しました。

## 結論

石川数正は秀吉に臣従した後、その外交能力や軍事的知識を活かし、新たな地位で重要な役割を果たしました。彼の出奔は戦国時代の政治情勢に大きな影響を与え、豊臣政権の強化につながりました。数正の行動は、日本の歴史においても重要な意味を持つものです。

数正が家康を裏切った際の徳川家の反応はどうだったのか

石川数正が徳川家康を裏切り、豊臣秀吉のもとに出奔した際の徳川家の反応は、非常に大きな動揺と影響をもたらしました。

## 数正の裏切りの背景

数正は家康の信頼を受けて長年仕えており、その突然の裏切りは家康にとって衝撃的でした。1585年、家康は秀吉からの人質要求に直面し、数正は人質を出すべきだと主張しましたが、家康はこれを拒否しました。この決断が数正の出奔へとつながったと考えられています。

## 徳川家の反応

### 家康の失望

家康は数正の裏切りに対して深い失望感を抱いたとされています。数正は家康にとって最も信頼できる側近であり、その裏切りは徳川家中における忠誠心や信頼関係に対する大きな打撃となりました。

### 軍事戦略への影響

数正の出奔によって、徳川家は軍事戦略や外交方針を見直さざるを得なくなりました。数正が秀吉側に情報を漏らす可能性があるため、徳川家は警戒を強め、軍制を武田式に変更するなどの対応を迫られました。

### 家中の動揺

数正の行動は徳川家中に混乱をもたらし、他の家臣たちにも影響を及ぼしました。特に、数正が秀吉側に寝返ったことで、他の重臣たちも同様の行動を取る可能性が懸念されました。

## 結論

石川数正の裏切りは、徳川家康にとって非常に痛手であり、その後の戦国時代における徳川家の立ち位置や戦略にも大きな影響を与えました。この出来事は、忠誠心や信頼関係がいかに重要であるかを示す歴史的な教訓となっています。

数正が家康に人質を出すことを主張した背景は何か

石川数正が家康に人質を出すことを主張した背景には、主に以下の要因が挙げられます。

## **秀吉の人質要求**

小牧・長久手の戦い後、家康と秀吉の間で緊張が高まる中、秀吉は家康に対して「家老の中から人質を出せ」と要求しました。この要求は、家康が秀吉に対抗する動きを抑え込むためのものであり、数正はこの状況を受けて人質を出すべきだと主張しました.

## **力の差の理解**

数正は、中央を支配する秀吉の軍事力や権威と、徳川家の力を比較し、その差を深く理解していたと考えられています。彼は、徳川家が秀吉に対抗することは難しいと認識し、人質を出すことで和平を模索する道を選んだ可能性があります.

## **内部の孤立**

数正は、徳川家中で和平派として孤立していたとも推測されています。家康や他の家臣たちが強硬な姿勢を取る中で、数正は自らの意見が受け入れられず、次第に居場所を失っていったと考えられます.

## **決断の影響**

数正の人質要求に対する家康の拒否は、彼にとって大きな転機となりました。数正はこの結果として出奔し、秀吉の元へ走る決断を下しました。この行動は、徳川家にとっても重大な影響を及ぼし、その後の軍事戦略や政権運営に変化をもたらしました.

数正の行動は一時的なものではなく、彼自身や徳川家全体に長期的な影響を与えることとなりました。