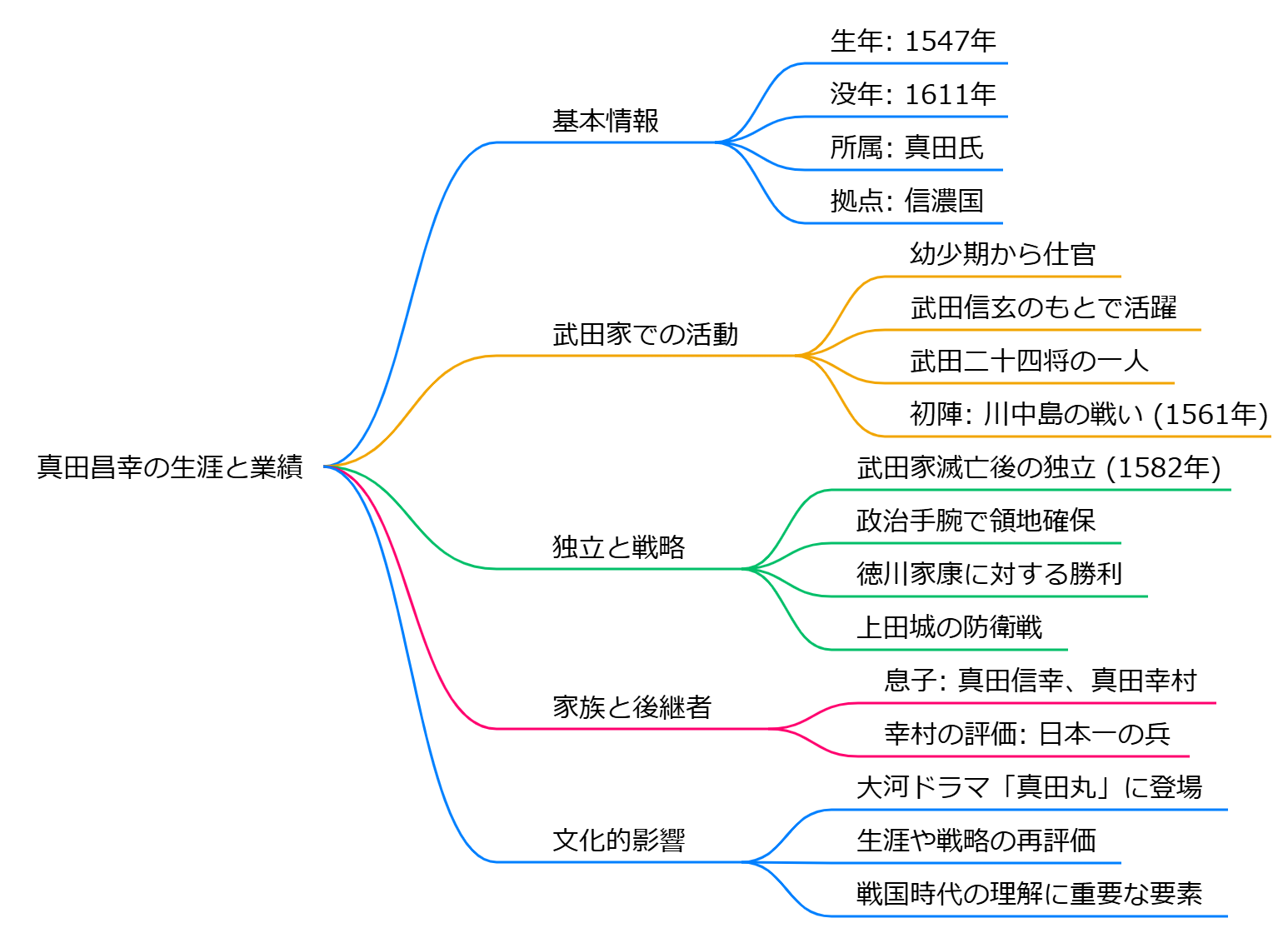

真田昌幸の生涯と業績

基本情報

真田昌幸(さなだ まさゆき)は、1547年に生まれ、1611年に亡くなった日本の戦国時代の武将であり、大名です。

彼は真田氏の当主であり、信濃国(現在の長野県)を拠点に活動しました。

昌幸は、武田信玄の家臣として知られ、後に独立した大名として名を馳せました。

武田家での活動

昌幸は、幼少期から武田家に仕官し、特に武田信玄のもとでその才能を発揮しました。

彼は「武田二十四将」の一人として評価され、信玄からは「我が眼」と称されるほど重用されました。

昌幸は、1561年の川中島の戦いで初陣を飾り、その後も数々の戦闘に参加しました。

独立と戦略

1582年、武田家が滅亡すると、昌幸は信濃の有力者として独立し、巧妙な政治手腕を駆使して自らの領地を確保しました。

彼は徳川家康に対しても二度の勝利を収め、その戦略家としての名声を高めました。

特に、上田城における防衛戦では、数に劣る兵力で徳川軍を撃退するなど、その軍略は高く評価されています。

家族と後継者

昌幸は、二人の息子、真田信幸(のぶゆき)と真田幸村(ゆきむら)を持ち、特に幸村は「日本一の兵」と称されるほどの武将として知られています。

昌幸の家族は、戦国時代の日本において重要な役割を果たしました。

文化的影響

近年、昌幸は大河ドラマ「真田丸」において主人公として描かれ、その生涯や戦略が再評価されています。

彼の物語は、戦国時代の複雑な政治状況や戦闘の戦略を理解する上で重要な要素となっています。

真田昌幸は、戦国時代の日本における重要な人物であり、その知略と戦略は今なお多くの人々に影響を与えています。

真田昌幸

真田昌幸

真田昌幸は、戦国時代の日本における著名な武将であり、大名として知られています。彼は1547年に生まれ、真田幸隆の三男として、甲斐国の武田家に仕官しました。昌幸は武田信玄とその後継者である勝頼のもとで重臣として活躍しましたが、武田家が滅亡した後は自立し、独自の領地を築くことになります。

## 生涯と業績

**初期の生涯**

昌幸は幼少期に人質として甲斐に送られ、その後武藤家に養子入りし、「武藤喜兵衛」と名乗りました。彼は1569年の三増峠の戦いで武田家の重臣として戦い、信玄からの信頼を得ました。

**武田家滅亡後**

1575年の長篠の戦いで兄たちが戦死した後、昌幸は真田家を継承します。彼は1580年に沼田城を攻略し、その功績から「安房守」の称号を得ました。1582年には織田・徳川連合軍による武田領への侵攻が始まり、昌幸はこの混乱を利用して上杉や北条との同盟を模索しました。

**上田合戦**

昌幸は特に第一次および第二次上田合戦で名を馳せました。第一次上田合戦では、徳川家康率いる大軍を撃退し、その戦略的な勝利によって名声を高めました。第二次上田合戦では、関ヶ原の戦いに伴い、昌幸とその息子・幸村が西軍として徳川軍に対抗しました。この際も巧妙な籠城戦術で敵を翻弄しましたが、最終的には敗北し、高野山へ流罪となります。

## 晩年

昌幸は流罪生活の中でも息子に戦術を伝授し続けました。彼は1611年に65歳で亡くなり、その墓は上田市と紀州高野山にあります。

## 影響と評価

真田昌幸はその知略と勇猛さから「真田の知恵者」と称され、日本の歴史において重要な位置を占める人物です。彼の生涯は多くの歴史書やドラマで取り上げられ、今なお多くの人々に影響を与えています。

真田昌幸が人質として送られた理由は

真田昌幸が人質として送られた理由は、主に武田家との忠誠関係を強化するためでした。昌幸は7歳の時に武田家に人質として送られ、ここで英才教育を受けました。この措置は、真田家が武田家を裏切らないようにするための「保険」として機能しました。

戦国時代には、同盟関係を維持するために、家族を人質として送ることが一般的でした。例えば、武田信玄のもとで育てられた昌幸は、後に武田家の重臣として重要な役割を果たすことになります。彼の人質生活は、武田家への忠誠を示す一方で、彼自身の軍事的才能を育む基盤ともなりました。

また、昌幸は後に上杉景勝との同盟の際にも息子の真田幸村を人質として送り、この戦略が真田家の生存につながる重要な決断となりました。

真田昌幸が家康に臣従した理由は

真田昌幸が家康に臣従した理由は、複数の要因が絡み合っています。

## **1. 政治的背景と生存戦略**

真田昌幸は、戦国時代の混乱の中で生き残るために、様々な勢力との関係を巧みに操りました。特に、天正壬午の乱(1582年)では、北条氏と徳川氏の争いの中で立場を変えながら、最終的に家康に臣従する選択をしました。彼は当初、北条方に属していましたが、家康からの領土安堵の提案を受けて離反し、徳川方に寝返りました。

## **2. 沼田領問題**

真田昌幸は沼田城を巡る問題で家康との対立を経験しました。彼は家康の意向による沼田領の裁定に不満を抱いており、これが上洛をためらう一因となりました。昌幸は、自身の意見が無視されることで、自分が何のために戦ってきたのか疑問を持つようになったとされています。

## **3. 豊臣秀吉との関係**

秀吉からの圧力も大きな要因です。秀吉は昌幸に対して家康への臣従を促しましたが、昌幸はその条件が自らの利益に合致しないと感じていました。最終的には、秀吉との関係を維持しつつも家康に臣従することで、自身の領地と地位を確保する道を選びました。

## **結論**

真田昌幸が家康に臣従した理由は、彼自身の生存戦略、沼田領問題への不満、そして豊臣秀吉からの圧力が相まって形成されたものです。この選択は、彼が小大名として生き延びるための重要なステップとなりました。

上杉景勝が真田昌幸を介入した背景は

上杉景勝が真田昌幸に介入した背景は、戦国時代の複雑な政治情勢と軍事的な戦略に起因しています。以下にその主要な要因をまとめます。

## **築城の背景**

1. **上田城の築城**:

真田昌幸は天正11年(1583年)に上田城の築城を開始しました。この城は上杉景勝の勢力圏に近く、徳川家康の支援を受けて築かれたもので、上杉にとって脅威となる可能性を秘めていました。昌幸はこの城を北信濃における重要な拠点とし、徳川軍の前線基地とする意図がありました。

2. **上杉景勝の警戒**:

上杉景勝は、昌幸が築城を始めたことを受けて、北信濃の武士を集めて妨害しようとしました。彼は昌幸の動きを警戒し、虚空蔵山に兵を集結させましたが、昌幸はこれを逆手に取り、上田城の工事を進めました。

## **政治的背景**

3. **徳川家康との関係**:

昌幸は家康との関係が悪化する中で、上杉景勝に接近しました。彼は「沼田は我々が血を流して勝ち取った城であり、北条に渡す理由はない」と主張し、徳川との手切れを決意しました。このような状況下で、景勝は昌幸の帰順を認め、援軍派遣を約束しました。

4. **生存戦略**:

昌幸は自身の存続と真田家の安定を図るため、上杉との連携を選びました。上田城が両者にとって重要な拠点であったため、この連携には双方の利害が一致していたと言えます。

## **結果**

結果として、昌幸は上杉景勝との同盟関係を築くことになり、その後も両者は互いに影響を及ぼし合うこととなりました。しかしながら、その後昌幸は豊臣秀吉に臣従し独立大名として認められることになり、この動きは上杉景勝にとって予想外の展開でした。

このように、上杉景勝が真田昌幸に介入した背景には、築城による地政学的な脅威や政治的な駆け引き、生存戦略が絡み合っています。

天正壬午の乱で真田昌幸がどのような役割を果たしたか

天正壬午の乱における真田昌幸の役割は、彼の戦略的な巧妙さと柔軟な立ち回りによって際立っています。この乱は1582年に発生し、織田信長の死後に旧武田領を巡って北条氏直、徳川家康、上杉景勝が争ったものです。

## **初期の立場と動き**

武田家が滅亡した後、昌幸はまず上杉に従属しましたが、北条軍の信濃侵攻が迫る中で北条に鞍替えします。彼はこの際、弟・昌春を上杉に残し、自らは北条と連携を深めました。この策略は、真田家の立場を守るための重要な一手でした。

## **巧妙な戦略**

昌幸は「表裏比興」と称されるように、状況に応じて立場を変えながら生き残りを図りました。彼は北条氏直に自領を守ることを提案し、その信頼を得る一方で、実際には上杉が南下できない状況を見越して北条との距離を保つことに成功しました。このような巧妙な策略により、昌幸は独立への道を切り開きました。

## **第一次上田合戦**

乱の最中、昌幸は上田城を拠点として徳川軍と対峙します。彼は少数の兵力で徳川軍を二度撃退し、その戦術的勝利は真田家の独立性を確立する重要な要素となりました。特に第一次上田合戦では、昌幸が徳川軍を挑発し、伏兵を用いて敵を撃退したことが記録されています。

## **結論**

天正壬午の乱における真田昌幸は、その卓越した智謀と柔軟な戦略によって、複雑な状況下でも自らと一族を守り抜くことに成功しました。彼の行動は、戦国時代における小大名の生き残り戦略の一例として重要な意味を持っています。

真田昌幸が家康の与力大名になった経緯は

真田昌幸が徳川家康の与力大名となった経緯は、戦国時代の複雑な政治状況と彼自身の戦略的な選択に起因しています。

## 背景

昌幸は元々武田家の家臣であり、武田家滅亡後は様々な大名に仕官しました。特に、豊臣秀吉との関係が重要な役割を果たします。昌幸は上杉景勝に従属していた時期もありましたが、豊臣政権下での立場を確立するために秀吉との接触を図ります。

## 秀吉との接触

天正14年(1586年)、秀吉は昌幸に対し「表裏比興者」として成敗を命じましたが、その後、昌幸は秀吉と直接交渉を持つことになります。これにより、彼は豊臣大名として扱われることとなり、家康の与力大名としての地位も確立されました。具体的には、昌幸は秀吉から信濃の支配権を認められつつ、戦争時には家康の指揮下に置かれるという処遇を受けることになりました。

## 与力大名としての地位

昌幸が与力大名となった背景には、彼が秀吉と直接交渉していたため、上杉氏に従う国衆としてではなく、中央政権に直接仕える立場になったことがあります。この結果、昌幸は家康の傘下でありながらも一定の独立性を保つことができました。また、沼田領問題についても家康が後見人となることで、真田家の存続が保証される形となりました。

## 結論

真田昌幸が徳川家康の与力大名となった経緯は、彼自身の巧妙な政治的判断と豊臣秀吉との関係構築によるものであり、この選択によって真田家は戦国時代を生き抜くための重要な地位を確保しました。

武田信玄が真田昌幸を人質として扱った理由は

武田信玄が真田昌幸を人質として扱った理由は、主に**忠誠の確保**と**教育の目的**に関連しています。

## 忠誠の確保

1. **裏切り防止のため**: 真田昌幸は、武田家に対する忠誠を示すために人質として預けられました。これは、真田家が武田家を裏切らないようにするための保険として機能しました。戦国時代には、同盟や降伏の遵守を確保するために、親族や家臣を相手方に渡すことが一般的でした。

2. **信任の証**: 信玄は昌幸を人質として預かることで、武田家に逆らわないという信任を得る意図もありました。このような人質政策は、両者の関係を強化し、信玄にとっても昌幸の忠誠を確認する手段となりました。

## 教育の目的

1. **英才教育**: 昌幸は武田信玄のもとで学問や軍略を学ぶ機会を得ました。信玄は彼を「奥近習衆」として側近くに仕えさせ、将来有望な武将として育てる考えがありました。このようにして、昌幸は信玄から多くの知識と経験を吸収し、その才能を開花させることができました。

2. **将来への期待**: 信玄は昌幸の才能を高く評価し、その成長を期待していました。人質として預かることで、昌幸は武田家の重臣として成長し、後に自身の軍事的才能を発揮する基盤が築かれました。

このように、武田信玄による真田昌幸の人質扱いは、忠誠心の確認と教育機会の提供という二つの重要な側面がありました。

真田昌幸が武藤家に養子にされた背景は

真田昌幸が武藤家に養子にされた背景は

真田昌幸が武藤家に養子にされた背景には、彼の家族構成や戦国時代の政治的状況が深く関わっています。

## 家族背景と養子縁組の理由

真田昌幸は、真田幸隆の三男として生まれました。三男であったため、家督を継ぐことが難しく、武田信玄の母方の一族である武藤家に養子として迎えられ、「武藤喜兵衛」と名乗ることになりました。武藤家は武田家の庶流であり、昌幸が養子に入ることで、真田家と武田家との関係を強化する狙いがありました。

## 武田家との関係

武田信玄は昌幸を養子に迎えることで、真田家が武田家に対して忠誠を誓う「保険」としての役割も果たしました。戦国時代では、家族を人質として他家に送ることが一般的であり、昌幸もその一環として武藤家に入ったと考えられています。彼は武藤家で足軽大将として任命され、その軍役には騎馬15騎と足軽30人が含まれていたとされています。

## 戦国時代の政治的背景

この養子縁組は、戦国時代の複雑な政治情勢を反映しています。武田家との関係を強化することは、昌幸自身や真田家の将来にとって重要な意味を持っていました。特に、長篠の戦いで兄たちが討死した後、昌幸は真田家に復帰し、その後の当主となることができました。

このように、真田昌幸が武藤家に養子にされた背景には、彼自身の立場を確保するためだけでなく、武田家との関係を強化し、戦国時代の不安定な状況を乗り越えるための重要な戦略があったと言えます。

武藤家と武田家の関係はどのようだったの

武藤家と武田家の関係は、戦国時代の日本において非常に親密なものでした。武藤家は甲斐源氏の庶流であり、武田信玄の母・大井夫人の実家である大井氏から派生した支族です。このため、武藤家は武田家の親族にあたります。

### 武藤家の歴史的背景

- **起源**: 武藤家は大井氏から分かれたもので、武田信玄の母が大井氏出身であることから、両家は血縁関係にあります。

- **武藤信堯**: 武藤家の著名な武将であり、信玄の母方の親族として知られています。彼は和歌にも優れ、戦闘にも参加しましたが、1550年に砥石崩れで戦死しました。

### 真田昌幸との関係

- **養子縁組**: 武藤信堯の死後、真田幸隆の子である真田昌幸が「武藤喜兵衛」と名乗り、武藤家を継承しました。この養子縁組は、武田家との関係をさらに強化するものでした。

- **軍事的協力**: 昌幸は武田家の重臣として活動し、特に三増峠の戦いでは重要な役割を果たしました。これにより、彼は武田信玄からの信頼を得ました。

### 結論

このように、武藤家と武田家は親族関係を持ちつつ、戦国時代において互いに影響を与え合いながら協力していました。特に真田昌幸が武藤家を継ぐことで、両家の結びつきはさらに強固なものとなりました。

真田昌幸が武藤家に養子入りした理由は

真田昌幸が武藤家に養子入りした理由は、主に以下のような戦略的な背景と家族の事情によります。

## 養子入りの背景

1. **家族の地位向上**:

- 真田昌幸は真田幸隆の三男であり、家族内での地位が低かったため、武藤家に養子入りすることで自身の地位を向上させる狙いがありました。武藤家は武田氏の庶流であり、昌幸は「武藤喜兵衛」と名乗って家督を継ぎました。

2. **人質制度と同盟強化**:

- 養子入りは、武田信玄との関係を強化するためでもありました。昌幸は信玄のもとで人質として預けられ、これにより真田家と武田家との結びつきを強化しました。このような人質制度は戦国時代には一般的であり、同盟関係を維持する手段として利用されていました。

3. **武藤家の事情**:

- 武藤家自体が当主不在の状況にあったため、新たな後継者として昌幸が迎え入れられました。これにより、武藤家も安定し、昌幸も新たな地位を得ることができました。

## 結果

- 養子入り後、昌幸は武藤家で軍勢を指揮し、その後真田家に戻って家督を相続することになります。これにより、彼は真田氏としても重要な役割を果たすこととなり、その後の歴史にも大きな影響を与えました.

武藤信堯の生涯についてもっと知りたい

武藤信堯(むとう のぶたか)は、戦国時代の甲斐武田氏の家臣であり、歌人としても知られています。彼の生涯について以下に詳述します。

## 生涯

- **出身と家族**

武藤信堯は、甲斐国の大井信達の三男として生まれました。彼は武田信虎の嫡男である武田信玄の母、大井夫人の兄弟にあたります。兄弟には大井信業や大井信常がいます。

- **文化的活動**

信堯は和歌に優れ、1546年または1547年に甲斐国を訪れた三条西実澄と交流を持ちました。実澄の帰京の際には、兄の大井信常と共に見送りを行っています。三条西実澄の『甲信紀行の歌』には、信堯が詠んだ和歌が5首収められています。

- **軍事活動**

信堯は武田信玄の下で信濃小県郡の村上氏との戦いに参加し、1550年に発生した砥石崩れの戦いで戦死しました。この戦いは武田軍が敗北した重要な出来事とされています。

## 子孫と後継

信堯には武藤竹千代丸という子がいましたが、早世したため、真田昌幸が養子として武藤氏を継承しました。真田昌幸は「武藤喜兵衛」と名乗り、武藤氏を引き継ぎました。また、武藤三郎左衛門尉という名義もあり、これは信堯に関連付けられることがあります。

## 死亡

信堯は天文19年(1550年)に戦死し、その後の歴史においても彼の存在は重要視されてきました。彼の和歌や軍事活動は、当時の文化と戦争における彼の役割を示しています。

武藤家の歴史について詳しく知りたい

武藤家は、日本の歴史において重要な武士の一族であり、特に戦国時代においてその名を知られています。以下に、武藤家の歴史を詳しく解説します。

## 武藤家の起源

武藤家は、鎌倉時代から存在していたとされ、特に有力な武将であった少弐家の分家として知られています。彼らは当初、北九州を拠点としていましたが、次第に遠江国(現在の静岡県西部)へと移り住みました。室町時代には、一宮荘(現在の周智郡森町)を本拠地とし、地頭として任じられたことが記録されています。

## 戦国時代の活動

戦国時代には、武藤氏定が当主となり、遠江国の防備を固めるために城や砦を築きました。この時期、武藤家は今川義元の勢力下にありましたが、桶狭間の戦いで今川が織田信長に敗れると、武藤家は自らの存亡をかけて戦うことになりました。彼らは武田信玄側につき、松平(後の徳川)との戦いに臨みました。

### 高天神城の攻防

天正9年(1581年)、高天神城を巡る戦闘が始まりました。この城は防御力が高く、松平勢による兵糧攻めが行われました。武藤氏定はこの戦闘に参加しましたが、その後再び故郷には戻れなくなりました。

## 武藤家の滅亡とその後

武藤家は戦乱の中で衰退し、最終的には他の勢力によって滅ぼされることになります。特に、太閤検地に反発する一揆に参加した結果、敗北し、その後真室川城へ逃れることになりました。このような背景から、武藤家は地域社会から姿を消すこととなりますが、その子孫は静岡県内で続いていると言われています。

## 文化的影響

武藤家はその歴史を通じて、日本の文化や地域社会に影響を与え続けました。特に彼らが築いた城や砦は、地域防衛だけでなく、その後の歴史的な出来事にも関与しました。また、現在でも武藤家関連の文化財や伝承が残っており、その歴史的価値が評価されています。

このように、武藤家は日本史において重要な位置を占める氏族であり、その影響は現代にも及んでいます。

武田信玄と真田昌幸の関係についてもっと知りたい

武田信玄と真田昌幸の関係は、戦国時代の日本において非常に重要なものでした。この関係は、家族的なつながりや忠誠心、そして軍事的な協力に基づいています。

## 武田家と真田家の初期の関係

- **敵対から同盟へ**: 武田信玄の父、信虎の時代には武田家と真田家は敵対関係にありましたが、信玄が家督を相続すると、真田幸隆(昌幸の父)の智謀を見込んで彼を家臣として迎え入れました。これにより、真田家は武田家の一員として重要な役割を果たすことになります。

- **昌幸の人質生活**: 昌幸は7歳の時に人質として甲府に送られましたが、これは名目上のものであり、実際には信玄から教育を受ける機会でもありました。彼はその後、信玄の近習として活躍し、信玄から「我が両眼の如き者」と称されるほど信任を受けました。

## 武田家滅亡までの経緯

- **長篠の戦いとその後**: 1575年の長篠の戦いでは、武田軍が織田信長に敗北し、その後昌幸は兄たちを失い、自らが真田家を継ぐことになります。彼は武田勝頼に仕官し、信玄の死後も忠誠を尽くしました。

- **昌幸の軍事的功績**: 昌幸は数々の戦闘で功績を挙げ、特に三増峠の戦いでは一番槍を取るなど、その軍事的才能が評価されました。彼は武田家重臣として地位を確立し、勝頼からも高く評価されていました。

## 武田家滅亡後の動向

- **織田信長への従属**: 武田勝頼が1582年に自害すると、昌幸は織田信長に従う道を選びました。彼は旧武田領を巡る混乱の中で巧妙な外交を展開し、生き残りを図ります。

- **真田家の独立**: 昌幸はその後も北条氏や上杉氏との関係を築きながら、自らの領地を拡大し、小大名として独立した地位を確立しました。最終的には徳川家康との連携も模索しながら、自身と真田家の存続に努めました。

## 結論

武田信玄と真田昌幸の関係は、忠誠心や軍事的協力によって築かれたものであり、その影響は昌幸が武田家滅亡後も生き残り、真田家を繁栄させる要因となりました。このような背景から、彼らの関係は日本史において特筆すべきものとなっています。

三増峠の戦いでの真田昌幸の活躍は

三増峠の戦いでの真田昌幸の活躍は

真田昌幸は三増峠の戦い(1569年)において、武田軍の一員として重要な役割を果たしました。この戦いは、武田信玄が北条氏に対して行った攻撃の一環であり、昌幸はその中で特に目立った活躍をしました。

## 活躍の概要

- **一番槍の手柄**: 真田昌幸はこの戦いで「一番槍」を挙げる功績を残し、北条軍との接触において先陣を切りました。彼のこの行動は、武田信玄からの信頼を深める要因となりました。

- **馬場信春の補佐**: 昌幸は武田四天王の一人である馬場信春の使番として参陣し、戦場での情報伝達や指揮に貢献しました。彼は戦術的な判断力を駆使し、部隊を効果的に指揮しました。

- **戦闘結果**: この合戦では、北条軍が序盤に優勢でしたが、昌幸の活躍により武田軍が反撃し、最終的には勝利を収めました。昌幸の勇敢な行動は、武田軍全体の士気を高める結果となりました。

## 結論

三増峠の戦いでの真田昌幸の活躍は、彼が後に名将として知られるようになる重要な転機となりました。彼の勇気と戦術的才能は、この合戦で特に際立ち、武田家の勝利に大きく寄与しました。

三増峠の戦いでの真田昌幸の戦略はどのようなものだった

三増峠の戦い(1569年)は、武田信玄が北条氏康の軍に包囲される形で行われた重要な戦闘であり、真田昌幸はこの戦いで重要な役割を果たしました。彼の戦略は以下のようにまとめられます。

## 戦略の概要

1. **情報収集と分析**: 真田昌幸は、敵の動向を把握し、北条軍が三増峠で待ち構えていることを察知しました。これにより、武田軍が劣勢に立たされる可能性を予測し、適切な対策を講じる必要があると判断しました。

2. **布陣と奇襲**: 武田軍は北条軍に対抗するために、部隊を適切に配置しました。昌幸は特に高地を利用し、敵の隙を突くための奇襲攻撃を計画しました。これにより、北条軍が攻撃を仕掛ける際に混乱を引き起こすことを狙いました。

3. **持久戦と反撃**: 戦闘初期は北条軍が優勢でしたが、昌幸は持久戦に持ち込みました。敵が油断した瞬間を狙い、伏兵による側面攻撃を実施し、北条軍に大きな混乱をもたらしました。この反撃によって武田軍は形勢を逆転させました。

4. **地形の活用**: 昌幸は山岳戦に長けており、地形を巧みに利用して敵の動きを制限しました。特に高所からの攻撃は、北条軍に対して大きな効果を発揮しました。

## 結果と影響

この戦いでは武田軍が勝利し、真田昌幸はその知略と勇気によって名声を高めました。彼の戦略は後の合戦でも評価され、その後の戦国時代における彼の立場を確立する要因となりました。三増峠の戦いは、真田昌幸が知勇兼備の武将として知られるきっかけとなった重要な出来事です。

北条綱成と真田昌幸の戦いはどのように進展した

北条綱成と真田昌幸の戦いは、主に第一次上田合戦を中心に展開されました。この戦闘は1590年に行われ、真田昌幸が徳川家康の軍勢に対して巧妙な戦略を用いたことで知られています。

## 戦の背景

真田昌幸は上田城を守っており、徳川軍は約8,000人で攻撃を仕掛けました。一方、真田軍は約2,000人とされていましたが、昌幸はその知略を駆使して防衛に臨みました。

## 戦闘の進行

1. **防衛戦略**: 徳川軍は迅速に上田城の二の丸まで進撃しましたが、昌幸は部下に合図を送り、隠れていた伏兵が側面から攻撃を開始しました。この不意打ちにより、徳川軍は混乱し、一時的に撤退を試みました。

2. **奇襲と混乱**: さらに、真田軍は神川を渡る際に堰を破壊し、鉄砲水を発生させ、多くの徳川兵士が溺死する結果となりました。この一連の反撃により、徳川軍の死者は約1,300人となり、真田軍はわずか40人ほどの犠牲で済みました。

3. **結果**: 第一次上田合戦は真田軍の勝利で幕を閉じましたが、この勝利にもかかわらず、徳川家康は再度大軍を率いて真田軍を討伐する計画を立てました。これに対抗するため、昌幸は豊臣秀吉への従属を決意しました。

このように、北条綱成と真田昌幸の戦いは単なる軍事衝突ではなく、その後の権力構造にも影響を与える重要な出来事でした。

三増峠の戦いが真田昌幸のキャリアに与えた影響は

三増峠の戦い(1569年)は、真田昌幸のキャリアにおいて重要な影響を与えました。この戦いは、武田家と北条家の間で行われ、昌幸は武田の重臣馬場信春の使番として参戦しました。以下にその影響を詳述します。

### **名声と信頼の獲得**

- **一番槍の功績**: 昌幸は戦場で一番槍を挙げるという大きな功績を残し、これにより武田信玄からの信頼を得ました。この成功は、彼が将来の重要な任務を担う基盤となりました。

### **軍事的能力の証明**

- **情報伝達と指揮能力**: 使番としての任務を果たす中で、昌幸は戦場での情報伝達や敵情観察において高い能力を示しました。これにより、彼は単なる下級武将ではなく、有能な指揮官として認識されるようになりました。

### **地位の向上**

- **武田家内での昇進**: 三増峠での活躍が評価され、昌幸は武田家内で重臣としての地位を確立しました。その後、彼は沼田城などの攻略に成功し、さらに地位を高めていきます。

### **生存戦略への寄与**

- **知略と外交**: この戦いで得た経験は、後の関ヶ原の戦いなどでの生存戦略に活かされました。昌幸は状況に応じて巧妙な外交や軍事行動を展開し、生き残りを図ることができました。

三増峠の戦いは、真田昌幸が戦国時代において名将として成長するための重要なステップとなり、その後の彼の活動に大きな影響を与えました。

馬場信春と真田昌幸の関係はどうだった

馬場信春と真田昌幸の関係は、戦国時代における武士としての協力と後の敵対が特徴的です。

## 初期の関係

- **武田家の重臣としての立場**: 馬場信春は武田信玄の重臣であり、真田昌幸は彼の使番を務めていました。1569年の三増峠の戦いでは、昌幸は信春の指揮のもとで戦い、武田家において信頼を得る結果となりました。

## 後の対立

- **長篠の戦い**: 1575年に行われた長篠の戦いでは、馬場信春は戦死し、真田昌幸は武田家の旗本衆として参加していたものの生き残りました。この戦いは武田家にとって大きな敗北となり、信春を含む多くの重臣が失われました。

- **政治的な選択**: 時が経つにつれ、真田昌幸は徳川家康と対立する立場を取るようになり、これが彼と馬場信春との関係に影響を与えました。昌幸は武田家から独立した行動を取り始め、最終的には徳川方に付くことになります。

## まとめ

馬場信春と真田昌幸は、初期には協力関係にありましたが、後にそれぞれ異なる陣営に属することになり、敵対する運命を辿りました。このような背景から、彼らの関係は戦国時代特有の忠誠心と戦略的選択によって形作られたものと言えるでしょう。

三増峠の戦いが武田四天王の評価に与えた影響は

三増峠の戦い(1569年)は、武田信玄が北条氏との戦闘で勝利を収めた重要な出来事であり、武田四天王の評価に多大な影響を与えました。この戦いは、戦術的および戦略的に武田家の優位性を確立し、四天王の名声を高める結果となりました。

## 戦闘の概要

三増峠の戦いは、武田軍が北条軍に対して行った山岳戦であり、約20,000の武田軍が北条軍を相手に戦いました。初期は北条軍が有利に進めましたが、武田軍は巧妙な作戦によって逆転し、北条軍を壊滅させました。

## 武田四天王への影響

### **名声の向上**

この戦いでの勝利は、特に高坂昌信や馬場美濃守などの武田四天王にとって重要でした。彼らは信玄からの信任を得て、その名声が高まりました。特に、高坂昌信は戦術的な才能を発揮し、その後の武田家の戦略にも大きく寄与しました。

### **戦術的評価**

三増峠の戦いは、両軍が高低差を利用した巧妙な作戦を展開したことで知られています。武田軍は北条軍に対して高所からの急襲を行い、これが勝利につながりました。このような成功は、四天王たちの指導力と戦術的能力を際立たせる要因となりました。

### **戦略的意義**

この勝利により、武田家は北条氏との関係を悪化させ、駿河国への侵攻を進めることができました。三増峠の勝利は、北条軍を足止めし、武田家の勢力拡大に寄与したことからも、その評価は非常に高いものとなりました。

## 結論

三増峠の戦いは、単なる勝利ではなく、武田四天王の評価や地位を確立する重要な転機となりました。この戦いによって彼らはその能力を証明し、信玄からさらなる信任を受けることになりました。結果として、この勝利は武田家全体の勢力拡大にも寄与しました。

長篠の戦いでの真田昌幸の役割は

長篠の戦いでの真田昌幸の役割は

真田昌幸は、長篠の戦い(1575年)において武田勝頼の旗本衆として参加し、直接的な戦闘には関与しなかったものの、その後の真田家の運命に大きな影響を与える役割を果たしました。

## 戦闘への参加と影響

- **参加状況**: 長篠の戦いでは、真田昌幸は武田軍の一員として戦いましたが、主に後方支援や情報伝達を行っていたとされています。この戦いで武田家は織田・徳川連合軍に大敗し、昌幸の兄である真田信綱と弟の昌輝が戦死しました。

- **家督相続**: 戦後、真田家は当主を失い、昌幸は家督を相続することになりました。これは武田家の重臣である高坂昌信の支援によるもので、武田勝頼もこれを認めました。

## 戦後の活動

- **知略の発揮**: 長篠の戦い後、昌幸は武田家が崩壊する中で、自らの領地を守るためにさまざまな策略を巡らせました。彼は上杉や北条との同盟を模索しながら、真田家の存続を図りました。

- **上田城での防衛**: その後、昌幸は上田城に籠もり、徳川軍との第一次上田合戦で知略を駆使して勝利を収めます。この際、真田軍は約2,000人に対し、徳川軍は約8,000人という劣勢でしたが、巧妙な伏兵作戦によって徳川軍を混乱させ、大勝利を収めました。

このように、長篠の戦いでの真田昌幸は直接的な戦闘には関与しなかったものの、その後の家督相続や防衛戦において重要な役割を果たし、真田家の存続と発展に寄与しました。

真田昌幸が長篠の戦いでの役割について詳しく知りたい

真田昌幸は、長篠の戦い(1575年)において直接的な役割を果たしていませんが、彼の家族と真田家にとって重要な影響を持つ出来事でした。この戦いでは、真田家の当主である真田信綱とその弟・昌輝が戦死し、真田家は存続の危機に直面しました。

## 長篠の戦いの概要

長篠の戦いは、織田信長と徳川家康の連合軍が武田勝頼の軍勢に対して行った決戦であり、武田軍は大敗を喫しました。この戦闘では、武田信玄の死後、武田家が直面した最も厳しい試練となりました。

## 昌幸の立場と影響

### 家族の戦死

長篠の戦いで信綱と昌輝が戦死したことにより、昌幸は真田家を継ぐことになりました。これは、彼にとって新たな責任を伴うものであり、家族の名誉を守るために動く必要がありました。

### 戦後の行動

戦後、昌幸は武田勝頼の旗本として残り、沼田領への侵攻を命じられます。この際には彼の知略が発揮され、支城を手に入れるなどして真田家の基盤を固めました。彼はその後も様々な大名との同盟や裏切りを繰り返しながら、生き残りを図ります。

## 結論

長篠の戦いは真田昌幸にとって直接的な戦闘ではなくとも、彼の人生と真田家の運命を大きく変える出来事でした。兄たちを失ったことで彼は新たな当主としての役割を担い、その後の知略や策略によって真田家を存続させる道を選びました。

長篠の戦いでの真田昌幸の戦略はどのようなものだったのか

長篠の戦い(1575年)における真田昌幸の戦略は、彼の知略を最大限に活かしたものでした。以下にその主要なポイントをまとめます。

## **戦略の選択**

### **籠城戦**

真田昌幸は、武田軍が劣勢であることを考慮し、通常の野戦ではなく「籠城戦」を選択しました。この選択は、敵の油断を誘うためのもので、徳川軍が攻め込むことを期待しました。

### **奇襲作戦**

昌幸は、徳川軍が二の丸まで進出した際に伏兵を用いて奇襲を仕掛けました。これにより、徳川軍は混乱し、一時的に撤退を余儀なくされました。さらに、神川を渡って帰還しようとする敵兵に対して堰を破壊し、鉄砲水を発生させることで多くの敵兵を溺死させるという巧妙な策略も用いました。

## **情報戦と心理戦**

昌幸は敵の動向を注意深く観察し、適切なタイミングで攻撃を行うことで相手に対して優位性を保ちました。特に、敵が自信過剰になっている隙を突くことが得意でした。

## **結果と影響**

長篠の戦いでは最終的に武田軍が敗北しましたが、真田昌幸の知略と戦術は後世に語り継がれることとなり、彼の名声や評価を高める要因となりました。この戦いで得た経験は、その後の上田合戦などでさらに発揮されることになります。

以上が長篠の戦いにおける真田昌幸の戦略です。彼の巧妙な計画と実行力は、戦国時代における重要な要素として評価されています。

真田昌幸が武田家を離れた理由は何か

真田昌幸が武田家を離れた理由は、武田家の滅亡とその後の戦国時代の混乱によるものです。以下にその経緯を詳述します。

## 武田家の滅亡

武田家は1575年の長篠の戦いで大敗し、多くの重臣や兵士を失いました。この敗北が武田家の権威を大きく損ない、当主・勝頼は孤立することになります。昌幸はこの状況を受けて、武田家の後継者としての責任を感じつつも、武田家が直面する危機に対処する必要がありました。

## 織田信長への臣従

武田家が滅亡した後、昌幸は織田信長に臣従することを決意します。信長はその後、1582年に本能寺の変で暗殺されますが、この時期には織田家の影響下で旧武田領が争奪戦に巻き込まれていました。昌幸はこの混乱を利用し、迅速に行動を起こしました。

## 生存戦略と転身

昌幸はその後、上杉景勝や北条氏直など、状況に応じて主君を変えながら自らの領地と真田家の存続を図ります。彼は特に上杉との関係を強化し、最終的には豊臣秀吉に接近して正式に臣従を認められました。

## 結論

真田昌幸が武田家を離れた理由は、武田家の滅亡による生存戦略として他の大名への転身を余儀なくされたことです。彼は状況に応じて巧妙な判断を下し、真田家を存続させるために様々な大名との関係を築いていったのです。

真田昌幸が徳川家康に臣従した背景は何か

真田昌幸が徳川家康に臣従した背景には、戦国時代の複雑な政治状況と彼自身の生存戦略が大きく影響しています。

## 戦国時代の混乱

真田昌幸は元々、武田氏の家臣として活動していましたが、武田氏の滅亡後、彼は新たな主を求める必要に迫られました。長篠の戦い(1575年)で武田氏が敗北し、昌幸の兄弟が戦死したことで、昌幸は他の大名のもとに仕官することになります。その後、織田信長の家臣・滝川一益に仕官しましたが、本能寺の変によって信長が亡くなると、旧武田領を巡る争いが激化しました。この混乱は「天正壬午の乱」と呼ばれ、昌幸は上杉景勝や北条氏直、徳川家康といった大名との間で立場を変えながら生き残りを図ります。

## 徳川家康への臣従

最終的に昌幸が徳川家康に臣従することになった理由は、彼自身の領地を保つための戦略的選択でした。北条氏直から攻撃を受ける危機感を抱いた昌幸は、家康からの支援を受け入れることにしました。これにより、彼は沼田城や岩櫃城などを所領として得ることができ、小大名としての地位を確立しました。家康に対しても「上杉勢に備えるために城を築くべき」と進言し、その結果として上田城の築城を命じられるなど、双方にとって利益となる関係を築くことができました。

## 結論

真田昌幸の臣従は、彼自身の生存戦略と当時の政治的状況によるものであり、彼は巧妙な立ち回りで自らの地位を確保しました。このような背景から、彼は徳川家康との関係を築き上げることとなったのです。

真田昌幸が天正壬午の乱でどのように活躍したのか

真田昌幸は天正壬午の乱(1582年)において、非常に巧妙な戦略を駆使して活躍しました。この乱は、武田家の滅亡後、旧武田領を巡る徳川、上杉、北条の三勢力による争いが激化した時期に発生しました。

## **活躍の背景**

天正壬午の乱では、武田信玄の死後、武田家が衰退し、織田信長が本能寺の変で亡くなることで、関東地域が無主状態となりました。この混乱に乗じて、徳川家康、北条氏直、上杉景勝がそれぞれ旧武田領を奪い合うことになりました。

## **昌幸の戦略**

### **立場の転換**

真田昌幸は「表裏比興の者」と称されるほど、その立場を巧みに変えました。彼はまず北条と同盟を結び、その後状況に応じて上杉や徳川とも接触し、自らの領地を守るために柔軟に対応しました。

### **知略による生き残り**

昌幸は、他の三勢力から真田家を守るために知恵を絞り、敵対勢力間の対立を利用しました。彼は冷静に相手の弱点を見抜き、智略をもって三者を翻弄しながら生き残りを図りました。

### **最終的な臣従**

最終的には昌幸は徳川家康に臣従し、沼田城や岩櫃城などの所領を得て、小大名としての地位を確立しました。この過程で彼は冷静な判断力と戦略的思考を発揮し、周囲の混乱を利用して生き残る道を選びました。

## **結論**

真田昌幸は天正壬午の乱において、その知恵と策略で数倍の敵軍に対抗しつつ、自らの領地と家族を守り抜きました。彼の行動は戦国時代における生存戦略として非常に評価されており、その後の真田家の繁栄にも大きく寄与しました。

真田昌幸が上田城を防衛した理由は

真田昌幸が上田城を防衛した理由は

真田昌幸が上田城を防衛した理由は多岐にわたりますが、主に以下の要素が挙げられます。

## 地理的・戦略的要因

上田城は、千曲川やその支流、急崖など自然の地形を巧みに利用して築かれた城であり、これが防御力を高める要因となりました。特に、南側には急流の千曲川があり、北と西側には水路を改変した堀が設けられており、天然の要害として機能しました。こうした地形的利点を活かし、昌幸は敵の侵攻を阻止するための強固な防御体制を整えました。

## 歴史的背景

上田城は1583年に築城され、その後1585年の第一次上田合戦と1600年の第二次上田合戦で徳川軍と対峙しました。これらの戦闘では、昌幸は少数の兵力で圧倒的な敵軍を撃退することに成功し、その名声を高めました。特に第一次上田合戦では、徳川軍の約7,000人に対して昌幸はわずか数百人で応戦し、見事に勝利しました。

## 政治的意図

昌幸は徳川家康による勢力拡大を阻止するため、西軍としての立場を強化する意図もありました。上田城の防衛は、真田家の存続と地域の安定にも寄与するものであり、彼自身の政治的な立場を確立するためにも重要でした。

## 結論

以上のように、真田昌幸が上田城を防衛した理由は地形的利点を活かした防御戦略、歴史的な背景、および政治的意図が重なり合った結果であると言えます。

上田城の築城に至った背景は

上田城の築城に至った背景は、戦国時代の政治的混乱と真田家の戦略的判断に密接に関連しています。

## 歴史的経緯

**築城の開始**

上田城は1583年(天正11年)に真田昌幸によって築かれました。この時期、日本は織田信長の死後、権力争いが激化しており、特に羽柴秀吉と柴田勝家の対立が目立っていました。この争いが「賤ヶ岳の戦い」として知られる戦闘を引き起こし、関東・甲信地方では徳川家康や北条氏直、上杉景勝が入り乱れて争乱状態となりました。

**真田家の立場**

真田家は当初徳川家康に属していましたが、上州沼田などの領地を巡る対立から離反し、越後の上杉景勝に接近しました。上田城はこの時点で未完成でしたが、上杉からの支援を受けて築城が進められました。特に1585年には徳川軍が上田城を攻撃しましたが、真田昌幸は巧妙な戦術でこれを撃退しました。

## 城の重要性

**戦略的拠点**

上田城は、旧武田領の支配体制が空白になった中で、真田家が防衛拠点として重要視したものでした。徳川家康は当初、この城を自らの防衛ラインとして考えていましたが、結果的には真田家にとって重要な前線基地となりました。

## 結論

上田城の築城は、戦国時代の権力闘争と真田家の戦略的な決断によるものであり、その後の歴史においても重要な役割を果たしました。特に第一次・第二次上田合戦での成功は、この城を歴史的な拠点として確立させました。

真田昌幸が徳川家康と敵対した理由は

真田昌幸が徳川家康と敵対した理由は、主に以下の歴史的な経緯と戦略的な判断によるものです。

## 1. 武田家の滅亡と混乱

真田昌幸は元々武田家の家臣でしたが、1575年の長篠の戦いで武田家が織田信長に敗れ、武田氏が滅亡します。この後、昌幸は織田信長に仕官しますが、信長の死後、関東では「天正壬午の乱」と呼ばれる混乱が生じました。この時期、昌幸は北条氏や上杉氏との関係を模索しながら、自身の立場を確立しようとしました。

## 2. 政治的な裏切りと寝返り

昌幸は天正10年(1582年)、一時的に家康に従う姿勢を見せましたが、その後、北条氏との関係が悪化すると、再び上杉景勝に寝返ります。このような立場の変化から、昌幸は「表裏比興の者」と称されるようになり、信頼を失った家康との敵対関係が深まっていきました。

## 3. 沼田城を巡る争い

特に重要なのは、沼田城を巡る争いです。昌幸はこの城を自力で獲得しており、家康からの引き渡し要求を拒否しました。これにより、徳川家との対立が決定的となり、家康は昌幸に対して討伐軍を派遣することになります。

## 4. 戦略的選択

最終的に、昌幸は上田城で徳川軍と戦うことを決意します。彼の知略や戦術は評価されており、第一次上田合戦(1585年)では少数の兵力で徳川軍を撃退しました。このように、昌幸は自身の領地と家族を守るために巧妙な策略を駆使し続けた結果、徳川家康との敵対関係が続くこととなりました。

上田城の戦いでの真田昌幸の戦術は

真田昌幸の戦術は、上田城の戦いにおいて非常に巧妙であり、彼の指導力と地形を活かした戦略が際立っていました。以下に、彼の主な戦術を整理します。

## 地形の活用

- **地形の熟知**: 昌幸は上田周辺の地形を熟知しており、特に神川の流れや沼地を利用しました。彼は城の東側に点在する沼を水堀として整備し、敵の侵攻を阻む防御策を講じました。

- **惣構えの防備**: 上田城下には千鳥掛けの柵を設置し、敵が退却する際に混乱するような防御を構築しました。これにより、敵が侵入しづらくなるだけでなく、背後からの奇襲も可能となりました。

## 戦術的な誘導

- **敵を引き込む戦略**: 昌幸は敵を城下に誘い込み、その後反撃するという戦術を採用しました。彼は最初に一部隊を前線に出して挑発し、敵が城内に入ったタイミングで反撃しました。

- **時間稼ぎ**: 特に第二次上田合戦では、昌幸は秀忠軍との交渉を通じて時間を稼ぎ、その間に他の部隊と連携して攻撃を仕掛けました。このような策略によって、敵軍の動きを遅らせることができました。

## ゲリラ戦術

- **武装した農民の動員**: 昌幸は農民や町民も動員し、彼らに褒美を与えることで士気を高めました。これにより、農民たちは大木を転がしたり火を放ったりして敵に対抗し、真田軍の兵士たちと連携して徳川軍を苦しめました。

## 結果としての勝利

これらの戦術によって、真田昌幸は数倍以上の兵力差にもかかわらず、徳川軍を撃退することに成功しました。特に第二次上田合戦では、昌幸は約2500人の兵で3万8000人もの敵軍と対峙し、その巧妙な策略によって勝利を収めました。

このように、真田昌幸の戦術は単なる力によるものではなく、地形や心理的要素を巧みに利用したものであり、その結果、彼は歴史的な勝利を収めることができたと言えます。

上田城の戦いが真田家の独立にどのような影響を与えたか

上田城の戦いは、真田家の独立に決定的な影響を与えました。特に第一次上田合戦(1585年)と第二次上田合戦(1600年)が重要な役割を果たしました。

## **第一次上田合戦の影響**

第一次上田合戦では、真田昌幸が徳川家康の命令を拒否し、沼田領を北条氏に譲ることを断りました。この決断が、真田家の独立性を強化する結果となります。徳川軍は約7,000人で攻撃しましたが、真田軍は2,000人足らずで巧妙な防御と戦術により勝利しました。この勝利によって、真田家は大名としての地位を確立し、他の大名との関係においても独立した存在として認識されるようになりました。

## **第二次上田合戦の影響**

第二次上田合戦では、真田昌幸と次男・信繁(幸村)が徳川秀忠軍に対抗しました。ここでも真田軍は数少ない兵力で籠城し、秀忠軍を数日間足止めしました。この結果、秀忠軍は関ヶ原の戦いに遅れることになり、徳川家康にとって不利な状況を生み出しました。このような巧妙な戦略によって、真田家はその名声をさらに高め、独立した武将としての地位を強化しました。

## **総括**

上田城の戦いは、真田家が小領主から独立した大名へと成長する過程で重要な転機となりました。これらの戦闘によって、真田家は他の大名と対等に渡り合う力を持つようになり、その後の歴史においても重要な役割を果たすことになります。

上田城の戦いでの真田昌幸の軍の戦力はどのくらいか

上田城の戦いにおける真田昌幸の軍の戦力は、以下の通りです。

## 第一次上田合戦(1585年)

- **真田軍の戦力**: 約2,000人

- **徳川軍の戦力**: 約7,000人

- **結果**: 真田軍の勝利、徳川軍に約1,300人の死者を出させる。

## 第二次上田合戦(1600年)

- **真田軍の戦力**: 約2,500人から3,000人

- **徳川軍の戦力**: 約38,000人

- **結果**: 真田軍は再び徳川軍を撃退し、昌幸の策略が功を奏した。

これらの戦いでは、真田昌幸は数的劣位にもかかわらず、巧妙な戦術と地形を活かして勝利を収めました。