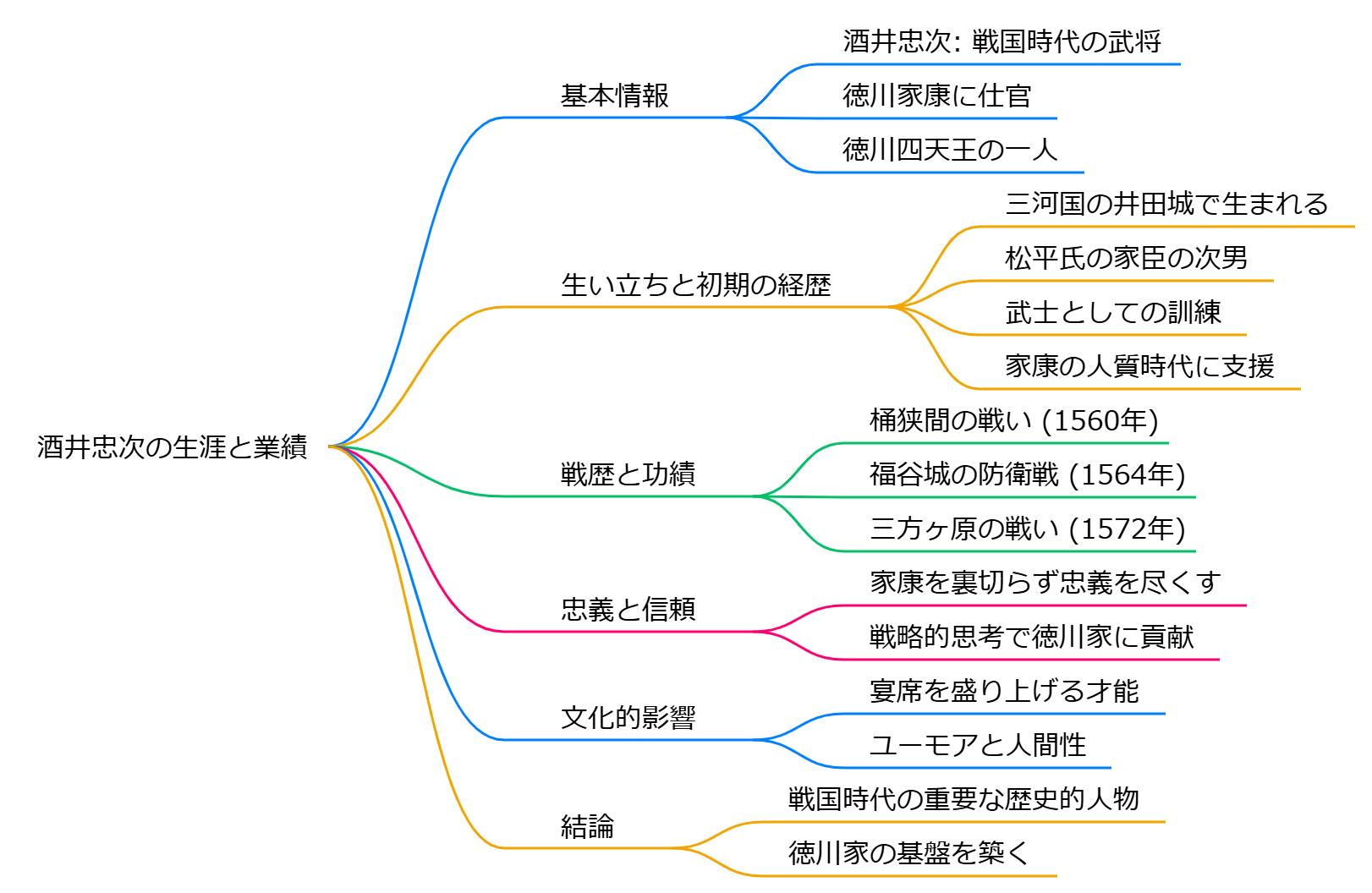

酒井忠次の生涯と業績

基本情報

酒井忠次(さかい ただつぐ、1527年 - 1596年12月17日)は、戦国時代の日本において徳川家康に仕えた著名な武将であり、徳川四天王の一人として知られています。

彼は家康よりも15歳年上で、家康の父である松平広忠に仕官し、後に家康の信任を受けて数多くの戦功を挙げました。

生い立ちと初期の経歴

酒井忠次は、三河国の井田城で生まれ、松平氏の家臣である酒井忠親の次男として育ちました。

彼は若い頃から武士としての訓練を受け、松平広忠の家臣として仕官しました。

家康が幼少期に人質として今川家に送られた際も、忠次は彼を支える重要な役割を果たしました。

戦歴と功績

忠次は、数々の戦闘でその才能を発揮しました。

特に有名なのは、1560年の桶狭間の戦いや、1564年の福谷城の防衛戦です。

福谷城では、彼は敵の柴田勝家を撃退し、その戦功が徳川家の名声を高める一因となりました。

また、1572年の三方ヶ原の戦いでは、家康が敗北した際に、忠次は巧妙な策略を用いて、家康の軍を守るために城の火を灯し、太鼓を打ち鳴らして士気を高めることで、敵の攻撃を躊躇させました。

この行動は、家康の危機を救う重要な瞬間となりました。

忠義と信頼

酒井忠次は、戦国時代の混乱の中で一度も家康を裏切ることなく、忠義を尽くしました。

彼の忠誠心と戦略的思考は、徳川家の発展に大きく寄与しました。

忠次は、家康の信任を受けて多くの戦略を立案し、実行に移しました。

文化的影響

忠次は、戦場での活躍だけでなく、宴席を盛り上げる才能も持っていたとされ、彼のユーモアや人間性も部下から慕われる要因となっていました。

彼の生涯は、後の日本の歴史においても重要な位置を占めており、さまざまな文化的な描写や伝説が残されています。

結論

酒井忠次は、徳川家康の信任を受けた優れた武将であり、戦国時代の日本における重要な歴史的人物です。

彼の戦略的な才能と忠義は、徳川家の基盤を築く上で欠かせないものでした。

酒井忠次

酒井忠次

酒井忠次(さかいただつぐ)は、1527年に三河国で生まれ、1596年に亡くなった戦国時代の著名な武将です。彼は徳川家康の重臣として知られ、「徳川四天王」の一人に数えられています。

## 生涯と経歴

**家族背景と仕官**

酒井忠次は、酒井家の次男として生まれ、松平氏(後の徳川氏)の家臣として仕官しました。彼は松平広忠の命を受けて家康(幼名:竹千代)の護衛を務め、今川家の人質として駿府で過ごしました。

**軍事的功績**

忠次は多くの戦役で活躍し、特に長篠の戦いでは武田勝頼の叔父を討ち取り、その名を馳せました。また、三河一向一揆や小牧・長久手の戦いでも重要な役割を果たしました。彼は戦術だけでなく、外交能力にも優れ、吉田城の無血開城などがその例です。

**晩年と死去**

天正14年(1586年)には従四位下・左衛門督に任命され、1588年には隠居して長男に家督を譲りました。最終的には京都で生涯を閉じました。

## 人物像

酒井忠次は、武将としての威厳を持ちながらもユーモラスな一面を持つ人物でした。彼は「背に目を持つごとし」と評されるほどの戦略眼を持ち、信長からも一目置かれる存在でした。

## 家族と子孫

忠次の正室は松平清康の娘である碓井姫であり、彼との結婚によって徳川家との関係がさらに強化されました。彼の子孫は、その後も徳川家に仕え続けました。

酒井忠次は、日本の戦国時代における重要な武将であり、その生涯と業績は今なお多くの人々によって語り継がれています。

酒井忠次が徳川家康に仕えた理由は

酒井忠次が徳川家康に仕えた理由は、彼の家系背景、忠誠心、戦功、そして家康との深い関係に起因しています。

## 家系と背景

酒井忠次は三河国出身で、松平氏(後の徳川氏)の家臣としての伝統を持つ名門・酒井氏の出身です。彼は松平広忠(家康の父)の時代から仕えており、幼少期の家康が今川氏の人質となっていた際には同行しました。このような早期からの関係が、彼を徳川家に深く結びつけました。

## 忠誠心と戦功

酒井忠次は、特に長篠の戦いなどで数々の戦功を挙げました。この戦いでは、彼が提案した奇襲作戦が成功し、武田軍に大打撃を与えました。また、彼は徳川四天王の一人として知られ、その中でも筆頭とされることが多く、家康からの信頼も厚かったことが彼の仕え続ける理由となりました。

## 指導者としての役割

忠次は単なる武将ではなく、若手武将たちを指導する役割も果たしていました。彼は年長者として慌てず冷静に行動し、部下たちを育成するメンター的な存在でもありました。このようなリーダーシップも、家康にとって重要な要素であったと考えられます。

## 結論

以上のように、酒井忠次が徳川家康に仕えた理由は、彼自身の家系や早期からの関係、数々の戦功、そして指導者としての役割によるものです。これらが相まって、彼は徳川家にとって欠かせない存在となりました。

酒井忠次が徳川家康に仕えた際の具体的な状況は

酒井忠次は、徳川家康に仕えた際に多くの重要な歴史的な出来事に関与しました。以下にその具体的な状況を示します。

## 家康との初期の関係

酒井忠次は、徳川家の家臣として松平広忠の時代から仕官しており、家康が幼少期に今川家の人質となる際には、彼に同行しました。この時期から忠次は家康に対して強い忠誠心を持ち続け、彼の成長を支える役割を果たしました。

## 三河一向一揆とその後

1563年には三河一向一揆が勃発し、多くの家臣が反旗を翻す中、酒井忠次は家康を支持しました。この一揆での忠次の行動は、彼の忠義を示す重要なエピソードとなりました。また、彼は1564年に吉田城攻めで先鋒を務め、この戦闘で名を挙げました.

## 長篠の戦い

1575年の長篠の戦いでは、忠次が織田信長に提案した奇襲作戦が成功し、武田軍を撃退することに貢献しました。この戦いでの活躍により、彼は徳川四天王の一人として名声を高めました。

## 徳川四天王としての役割

酒井忠次は「徳川四天王」と称される武将の一人であり、その中でも最年長で筆頭とされました。彼は若手武将たちへの指導や戦略的な助言を行い、徳川家臣団内で重要な役割を果たしました。特に、内政や外交にも関与し、家康の信任を受けていました。

## 最晩年と待遇

晩年には隠居し、息子の酒井家次が家督を継ぎましたが、忠次自身は他の四天王と比べて低い石高(3万石)であったことに不満を抱いていたと言われています. 彼は家康に対して息子の領地増加を直談判したこともあり、その待遇について不満を持っていたようです。

このように、酒井忠次は徳川家康に仕えた際、多くの重要な戦闘や政治的な局面で活躍し、その生涯には数々の功績が刻まれています。

酒井忠次が徳川四天王と呼ばれた理由は

井忠次(酒井忠次)が「徳川四天王」と呼ばれる理由は、彼が徳川家康に仕えた際の重要な軍事的および政治的貢献に起因します。以下にその詳細を示します。

## **軍事的功績**

- **戦闘での活躍**: 忠次は、姉川の戦い、三方原の戦い、長篠の戦いなど、家康が関与した主要な戦闘に参加し、その戦略的な判断力と指揮能力を発揮しました。特に、三河一向一揆や武田軍との合戦での活躍が評価されています。

- **家康の信任**: 忠次は家康から非常に信任されており、彼の軍功は家康の政権基盤を支える重要な要素となりました。

## **政治的役割**

- **家臣団の指導**: 忠次は徳川家臣団のリーダーとしても知られ、家康の命令で東三河地域を統治しました。彼は吉田城を拠点にし、地域の安定と発展に寄与しました。

- **行政手腕**: 忠次は政治的な手腕も持ち合わせており、土地の検地や治水事業などを通じて地方行政にも貢献しました。このような業績から、彼は単なる武将ではなく、優れた政治家としても評価されています。

## **四天王としての地位**

- **譜代筆頭**: 忠次は譜代大名として家康の第一の重臣とされ、「徳川四天王」の筆頭と位置づけられています。彼は従四位下・左衛門督に任官されるなど、その地位も高かったです。

- **他の三天王との関係**: 忠次は年齢的には他の三天王(本多忠勝、榊原康政、井伊直政)よりも上ですが、その経験と知識により家康を支え続けました。

このように、井忠次が「徳川四天王」と呼ばれる理由は、彼の軍事的・政治的な貢献と徳川家康との深い信頼関係によるものです。

酒井忠次が長篠の戦いでの活躍について詳しく知りたい

酒井忠次は1575年の**長篠の戦い**において、織田信長と徳川家康の連合軍の一員として重要な役割を果たしました。この戦いは、武田勝頼の軍勢が長篠城を包囲した状況で行われました。

## 酒井忠次の奇襲作戦

酒井忠次は、戦闘前の軍議で鳶ヶ巣山砦への奇襲を提案しましたが、信長からはその場で却下されました。しかし、信長は後に忠次を呼び出し、彼の作戦を認めて実行を命じました。忠次は約4,000名の別働隊を編成し、主に弓と鉄砲に優れた兵士で構成されていました。

## 奇襲の実行

5月21日早朝、忠次の部隊は豊川を渡り、鳶ヶ巣山砦を奇襲しました。この砦は武田軍による長篠城包囲の要所であり、忠次の攻撃により武田軍は大混乱に陥りました。特に河窪信実など多くの武将が討たれ、砦は陥落しました。

## 戦闘結果と影響

酒井忠次の奇襲によって長篠城は救出され、その後、奥平信昌らも加わって武田軍を追撃し、壊滅的な打撃を与えました。この勝利は武田家にとって致命的なものであり、以降の衰退を決定づける結果となりました。

## 酒井忠次の評価

この戦いでの功績により、酒井忠次は信長から「背に目を持つごとし」と称賛され、その戦術的才能が高く評価されました。彼の活躍は日本史において重要な転機となり、その後も多くの戦闘で指揮官として活躍しました。

酒井忠次と松平氏の関係についてもっと知りたい

酒井忠次と松平氏の関係は、戦国時代における重要な血縁と忠誠の物語です。以下にその詳細をまとめます。

## 酒井忠次の家系と松平氏とのつながり

- **祖先の共通性**: 酒井忠次は、松平氏の家祖である松平親氏と同じ祖先を持つとされ、酒井家は松平氏の庶流にあたります。酒井家初代の酒井広親は、松平親氏の娘との間に生まれたと伝えられています。このため、酒井忠次は松平氏との深い血縁関係を持ち、家康にとって義理の叔父という立場でもありました.

- **婚姻関係**: 忠次は家康の叔母である碓井姫を妻に迎えました。碓井姫は松平清康と於富の方の娘であり、これにより忠次は家康との結びつきをさらに強化しました.

## 忠次の役割と功績

- **仕官歴**: 酒井忠次は、松平広忠(家康の父)の時代から仕官し、特に家康が人質として今川家に送られた際には同行しました. 彼は徳川四天王の一人として知られ、家康からの信頼も厚かったことが伺えます。

- **軍事的貢献**: 忠次は数々の戦役で活躍し、特に桶狭間の戦い後には家康を支える重要な役割を果たしました. 彼はまた、信長との連絡役としても機能し、徳川家と織田家との同盟関係を強化しました。

## 松平氏との政治的・軍事的連携

- **内政・外交**: 忠次は東三河地域を統治する役割を担い、徳川家が政権を強化する過程で重要な地位を占めました。彼はまた、信長との連絡役としても機能し、戦国時代の複雑な政治状況下で重要な役割を果たしました.

- **信康事件**: 忠次は信康(家康の嫡男)の内通疑惑に関与し、その結果として信康が切腹する事態を招いたとも言われています。この事件は忠次と家康との関係に影響を与えることとなりました.

酒井忠次は、松平氏との深い血縁関係を持ちながらも、その軍事的貢献や政治的役割によって徳川家康を支えた重要な武将でした。彼の存在は、松平氏および後の徳川幕府形成において欠かせないものとなっています。

酒井忠次が三河家臣団にどのような影響を与えたか

酒井忠次は三河家臣団に多大な影響を与え、特に徳川家康の権力基盤を強化する上で重要な役割を果たしました。

## **三河一向一揆と忠次の貢献**

酒井忠次は、1563年から1564年にかけての三河一向一揆において、家康の側に立ち、戦闘での武功を挙げました。この一揆では、忠次の叔父である酒井忠尚が一向宗側に加わったことから、松平家は危機に直面しましたが、忠次は家康を支え、西三河の平定に尽力しました。

## **軍制「三備」の構築**

一向一揆後、徳川家康は家臣団を再編成し、「三備」と呼ばれる軍制を構築しました。東三河の指導者として忠次が任命され、地域の国衆や松平一族の統制を担いました。これにより、彼は家康からの信任を得て、東三河の支配を強固にしました。

## **長篠の戦いと軍事的功績**

1575年の長篠の戦いでは、酒井忠次が提案した奇襲作戦が成功し、武田軍に対する決定的な勝利を収めました。この戦いでの彼の軍事的貢献は、徳川家と織田家の連携を強化し、その後の戦局に大きな影響を与えました。

## **信長との関係と後の影響**

忠次は信長との関係も深め、信長からも信頼される存在となりました。しかし、「信康事件」などで苦しい立場に置かれることもありました。これらの出来事は彼自身や徳川家にも影響を及ぼしましたが、それでも忠次は家康に仕え続けました。

## **結論**

酒井忠次は、その軍事的才能と指導力によって三河家臣団に多くの影響を与えました。彼の活動は徳川家康の権力基盤を支える重要な要素となり、その後の江戸幕府成立への道筋を作る上でも不可欠でした。

酒井忠次が徳川四天王に選ばれた理由は

酒井忠次が徳川四天王に選ばれた理由は

酒井忠次が徳川四天王に選ばれた理由は、彼の卓越した軍事的才能、家康への深い忠誠心、および内政・外交における重要な役割にあります。

## **軍事的功績**

酒井忠次は、特に1575年の長篠の戦いでの活躍が際立っています。この戦いでは、彼が提案した奇襲攻撃が成功し、武田軍に大打撃を与えることに貢献しました。彼はまた、家康の指揮下で数多くの戦闘に参加し、その戦略的な判断力が評価されました。

## **忠誠心と信頼関係**

忠次は家康の父、松平広忠の時代から仕えており、家康との関係は非常に深いものでした。彼は家康の叔母を妻に持つことで、家族的なつながりも強化されました。忠次の忠誠心は高く評価されており、家康から特別な信任を受けていました。

## **内政と外交への貢献**

酒井忠次は軍事だけでなく、内政や外交でも重要な役割を果たしました。彼は徳川家の家臣団を統率し、地域の国衆との調整役としても活躍しました。特に三河一向一揆の際には、徳川家康の側につき、西三河の平定に尽力しました。

## **まとめ**

これらの理由から、酒井忠次は徳川四天王として選ばれました。彼の軍事的才能と忠誠心、さらには内政・外交での貢献が、徳川家康の天下取りにおいて不可欠な存在となったのです。

酒井忠次が徳川家康に信頼された理由は

酒井忠次が徳川家康に信頼された理由は、彼の忠誠心、軍事的功績、家族的なつながり、そして外交的能力に起因しています。

## **忠誠心と家族的つながり**

- **長い仕官歴**: 酒井忠次は家康の父、松平広忠の時代から仕えており、家康よりも15歳年上であるため、家康にとっては一族の重鎮としての存在でした。

- **家族関係**: 忠次の妻は家康の叔母であり、この親密な関係が彼の信頼を深める要因となりました。

## **軍事的功績**

- **長篠の戦い**: 忠次は1575年の長篠・設楽原の戦いで重要な役割を果たしました。彼は奇襲攻撃を提案し、その実行が織田・徳川連合軍の勝利に繋がりました。

- **指揮官としての能力**: 忠次は東三河を平定し、吉田城の城主として地域をまとめる役割を担いました。

## **外交能力**

- **信長との連絡役**: 忠次は家康と織田信長との間で重要な使者として活躍し、特に信長との関係構築に寄与しました。この役割により、家康からの信任がさらに強固なものとなりました。

## **信頼とその影響**

- **「信康事件」**: 1579年には、家康の嫡男信康と妻築山殿が武田氏と内通しているとの疑惑が持ち上がり、その弁明に向かったのも忠次でした。この事件は忠次にとって辛い経験となりましたが、それでも彼への信頼は揺らぎませんでした。

このように、酒井忠次は多方面で徳川家に貢献し、その結果として家康から深い信頼を受けていました。

海老すくいが酒井忠次のキャラクターにどのような影響を与えたのか

酒井忠次のキャラクターに「海老すくい」が与えた影響は、彼の人間性や役割を際立たせる重要な要素となっています。この芸は、特に長篠の戦いの前夜において、彼が士気を高めるために舞った逸話として知られています。

## **海老すくいの背景と影響**

- **士気を高める役割**: 長篠の戦い(1575年)の際、徳川家康は忠次に「海老すくい」を舞うよう命じました。忠次が踊ることで、緊張感が和らぎ、陣中は笑いに包まれたと伝えられています。この出来事は、兵士たちの恐怖心を取り除き、戦う意欲を引き出す効果があったとされています。

- **人間性の表現**: 酒井忠次は、戦場での勇敢さだけでなく、宴席での芸によってもその存在感を示しました。彼の「海老すくい」は、ただの余興ではなく、仲間との絆を深める手段でもありました。このような側面が彼を「武将」としてだけでなく、「ムードメーカー」としても評価される要因となりました。

- **歴史的な位置付け**: 忠次は徳川四天王の一人として知られていますが、その中でも特異な存在感を持っていました。彼が「海老すくい」を披露することで、戦国時代における武将のイメージを変える一助となり、戦だけでなく社交的な場でも重要な役割を果たしました。

このように、「海老すくい」は酒井忠次のキャラクター形成において重要な役割を果たし、彼を多面的な人物として際立たせる要素となりました。

三方ヶ原の戦いでの酒井忠次の太鼓の逸話はどのようにして伝わったのか

三方ヶ原の戦いでの酒井忠次の太鼓の逸話は、戦国時代の重要な戦術と心理戦を象徴するエピソードとして伝えられています。この逸話は、主に以下のような経緯で広まりました。

## **逸話の概要**

1573年、徳川家康が三方ヶ原の戦いで武田信玄に敗れ、浜松城へ逃げ込む際、酒井忠次は城の櫓に上がり、大きな太鼓を打ち鳴らしました。この行動は、味方の士気を高めると同時に、武田軍に対して何らかの策略があるかもしれないという警戒心を抱かせるものでした。武田軍はこの太鼓の音や開かれた城門、焚かれた篝火を見て攻撃をためらい、結果的に撤退しました.

## **伝承の形成**

このエピソードは、武士たちや後世の人々によって語り継がれ、酒井忠次の名声を高める要因となりました。特に「酒井の太鼓」と呼ばれる太鼓自体も重要な文化遺産として扱われており、明治時代には見付小学校に寄贈され、そこで毎日打ち鳴らされていました. 現在もこの太鼓は旧見付学校に展示されており、地域の歴史教育や文化活動に寄与しています。

## **文化的影響**

酒井忠次の太鼓の逸話は、地域社会における伝承や文化的アイデンティティの一部となっています。地元では太鼓クラブが設立され、子供たちが忠次に倣って太鼓を打つことで、この歴史的な出来事を記憶し続けています. また、この逸話は日本の歴史や戦術について学ぶ際にも重要な教材として利用されています。

このように、三方ヶ原の戦いでの酒井忠次の太鼓の逸話は、その後も多くの文献や地域文化に影響を与え続けています。

酒井忠次が徳川家康に進言した「武蔵の先手」の具体的な内容は

酒井忠次が徳川家康に進言した「武蔵の先手」は、戦闘における戦略的なアプローチを示すもので、具体的には以下のような内容が含まれています。

## **「武蔵の先手」の具体的内容**

1. **状況分析**:

酒井忠次は、敵の状況を冷静に分析し、味方が兵法に慣れていないことを指摘しました。彼は、敵である「鬼武蔵」と呼ばれる武将の攻撃を挫くことで、味方の士気を高め、敵の勢いを削ぐべきだと考えました。

2. **攻撃のタイミング**:

忠次は、「今こそ撃つべきだ」と進言し、敵が緊張している瞬間を捉えて攻撃することが重要であると述べました。彼は、敵の注意が散漫になっているときに先手を取ることで、戦局を有利に進めることができると信じていました。

3. **軍令の制定**:

忠次は部隊に対して「首を取ることなかれ、斬り捨てにせよ」と命じ、白旗を上げた敵には追撃しないよう指示しました。この方針は、無駄な追撃を避けつつも効果的な攻撃を行うためのものでした。

4. **実行**:

進言が受け入れられた後、酒井忠次は自らの軍勢で敵に突撃し、森武蔵守長可の先手を打ち破りました。これにより、彼は実際に進言の結果として勝利を収めたことになります。

このように、「武蔵の先手」は単なる戦術ではなく、戦局全体を見据えた戦略的思考と実行力が求められるものであり、酒井忠次の軍事的才能が発揮された瞬間でもありました。

酒井忠次が隠居した後、息子の酒井家次の扱いについての詳細は

酒井忠次が隠居した後、息子の酒井家次に関する扱いは、彼の地位や領地において特に注目されます。

## 酒井家次の家督継承

酒井忠次は隠居後、息子の酒井家次に家督を譲りました。家次には徳川家康から**3万石**の領地が与えられましたが、これは他の徳川四天王(井伊直政や本多忠勝など)が持つ10万石に比べて少なく、忠次はこの扱いに不満を抱いていました。

## 忠次の不満と家康への直談判

忠次は息子の領地が少ないことに対し、「息子の領地を増やしてほしい」と家康に直談判したとされています。この要望は忠次の過去の功績を考慮すると理解できるものであり、彼は自分の息子が正当に評価されるべきだと感じていました。

## 家次のその後

酒井家次は1590年に下総国臼井に移封され、その後1604年には上野国高崎藩に加増移封されました。この際、臼井藩は廃藩となり、所領は天領として幕府に組み込まれました。家次は関ヶ原の戦いにも参加し、その後も大坂の陣で活躍し、最終的には越後国高田藩主として10万石を与えられることになります。

このように、酒井家次は父から受け継いだ地位を基盤にしつつ、数回の転封を経て名誉を回復していくことになります。

酒井忠次が戦争で活躍した主要な戦いは

酒井忠次が戦争で活躍した主要な戦いは

井忠次(酒井忠次)が戦争で活躍した主要な戦いには、以下のものがあります。

## 小牧・長久手の戦い (1584年)

- **概要**: この戦いは、羽柴秀吉と徳川家康の間で行われ、忠次は家康の部将として参加しました。彼は特に岩崎城の攻防において重要な役割を果たし、敵軍の動きを妨害しました。

- **結果**: 徳川軍は戦術的に勝利し、秀吉側に対して優位を保ちました。

## 関ヶ原の戦い (1600年)

- **概要**: 日本の歴史的な合戦であり、忠次は東軍として参戦しました。彼は家康の指揮下で重要な役割を担い、戦局に大きな影響を与えました。

- **結果**: 東軍が勝利し、家康が日本全土を支配する基盤を築くこととなりました。

## 大坂の陣 (1614年-1615年)

- **概要**: 忠次は大坂冬の陣と夏の陣に参加し、豊臣氏との戦闘に従事しました。特に夏の陣では、大坂城攻撃に関与し、徳川方として重要な役割を果たしました。

- **結果**: 豊臣氏が滅亡し、徳川政権が確立されました。

これらの戦闘において、井忠次はその軍事的才能と指揮能力を発揮し、徳川家の重要な支えとなりました。

酒井忠次が最も有名な戦いは

酒井忠次が最も有名な戦いは、**長篠の戦い**(1575年)です。この戦いでは、織田信長と徳川家康の連合軍が武田勝頼の軍と戦いました。忠次はこの戦闘において、鳶巣山砦への奇襲を提案し、実行しました。この奇襲によって、武田軍の包囲が崩れ、長篠城を救うことに成功しました。

**長篠の戦いの重要な要素:**

- **奇襲作戦**: 酒井忠次は連合軍の一員として、鳶巣山から武田軍に対して奇襲を行い、これが戦局を大きく変える要因となりました。

- **勝利の影響**: この戦いでの勝利は、武田家の衰退を決定づけるものであり、酒井忠次の貢献は歴史的にも重要視されています。

- **信長からの評価**: 織田信長は忠次の才能を高く評価し、「背中に目があるかのようだ」と称賛しました。

このように、長篠の戦いは酒井忠次の名声を確立し、彼の軍事的才能を示す重要な出来事となりました。

酒井忠次が長篠の戦いでどのような役割を果たしたのか

酒井忠次は1575年の長篠の戦いにおいて、織田・徳川連合軍の重要な指揮官として活躍しました。彼の役割は以下の通りです。

## **長篠の戦いにおける役割**

- **奇襲作戦の提案**: 酒井忠次は、長篠城を包囲する武田軍に対して奇襲を提案しました。この計画は、信長の軍議で一度却下されたものですが、信長は後に忠次を密かに呼び寄せ、その作戦を実行するよう命じました。

- **鳶ヶ巣山砦への攻撃**: 酒井は約4,000名の別働隊を編成し、夜間に鳶ヶ巣山砦を奇襲しました。この砦は武田軍が長篠城を包囲するために築いた重要な拠点でした。彼の指揮の下、忠次は武田軍に大打撃を与え、多くの武将を討ち取ることに成功しました。

- **武田軍の退路封鎖**: 鳶ヶ巣山砦の攻撃成功後、酒井忠次は武田軍の退路を封鎖し、敵軍をほぼ全滅させる結果をもたらしました。この行動は、連合軍が長篠城を救うための決定的な要因となりました。

- **信長からの評価**: その功績により、信長は「忠次は背中に目がついている」と称賛し、彼の戦略的な洞察力と勇気を高く評価しました。

このように、酒井忠次は長篠の戦いで戦略的かつ決定的な役割を果たし、その後の戦国時代における織田・徳川連合軍の勝利に大きく貢献しました。

酒井忠次が姉川の戦いでどのように戦ったのか

姉川の戦いにおける酒井忠次の戦闘行動は、彼の武将としての能力を示す重要な出来事でした。この戦いは1570年に行われ、織田信長と徳川家康の連合軍が、浅井・朝倉連合軍に対抗したものです。

## 酒井忠次の役割

**先陣を務める**

酒井忠次は、この戦いで先陣を切り、朝倉軍に突入しました。彼は小笠原長忠や榊原康政と共に、敵陣に対して積極的に攻撃を仕掛けました。特に、忠次は敵の陣形が伸びきっている隙を見逃さず、側面から攻撃を行うよう命じました。この戦術が功を奏し、朝倉軍は内側から崩れていきました。

**戦術的な判断**

戦闘が始まった当初、織田軍は劣勢に立たされていましたが、酒井忠次の指揮によって状況が一変しました。彼は榊原康政に指示を出し、敵の隙間を突くことで朝倉軍を混乱させ、その結果として織田・徳川連合軍が勝利を収めることにつながりました。

## 戦闘の結果と影響

この戦いでは、織田・徳川連合軍が勝利し、約1,100人の敵兵を討ち取ることに成功しました。信長はこの勝利を高く評価し、酒井忠次の功績も称賛されました。姉川の戦いは、酒井忠次にとって名声を高める重要な出来事となり、その後の彼の武将としての地位向上にも寄与しました。

## まとめ

姉川の戦いにおける酒井忠次は、先陣として敵に立ち向かい、その巧みな戦術で勝利へ導く重要な役割を果たしました。この戦闘は彼のキャリアにおいても重要な出来事であり、その後の歴史にも影響を与えました。

酒井忠次が福谷城の戦いでどのように勝利したのか

酒井忠次は1556年の福谷城の戦いで、柴田勝家の軍勢に対して見事な勝利を収めました。この戦いの詳細は以下の通りです。

## 戦いの背景

- **場所**: 福谷城(現在の愛知県)

- **敵軍**: 柴田勝家率いる約2,000騎の織田軍。

- **状況**: 当時、忠次は福谷城主であり、三河と尾張の国境付近に位置していました。

## 勝利の要因

1. **勇敢な出撃**: 酒井忠次は城に籠もることなく、敵軍に立ち向かう決断をしました。彼は大久保忠勝や阿部忠政など、他の三河武士たちと共に城外に出て迎撃しました。

2. **激しい戦闘**: 戦闘は非常に激しく、忠次と彼の部隊は柴田軍との接触を果たしました。彼らは死力を尽くして戦い、最終的には柴田勝家を負傷させて敗走させることに成功しました。

3. **士気の向上**: この勝利は三河武士たちにとって大きな自信となり、彼らの士気を高めました。特に、忠次が単独で敵に立ち向かったことが称賛され、多くの記録に残ることとなりました。

## 戦いの意義

- **三河武士の団結**: この戦いは三河武士たちが一丸となって戦う重要な契機となり、後の戦闘でも彼らが活躍する基盤となりました。

- **忠次の名声**: 福谷城での勝利によって、酒井忠次は名将として知られるようになり、その後も数々の戦で活躍することになります。

このように、酒井忠次は福谷城の戦いで彼自身と三河武士たちの名声を高める重要な勝利を収めました。

酒井忠次が三方ヶ原の戦いでどのような行動をとったのか

酒井忠次は1573年の三方ヶ原の戦いにおいて、徳川家康の側近として重要な役割を果たしました。この戦いでは、徳川軍が武田信玄に大敗し、家康が浜松城に逃げ帰る際、忠次は独自の戦略を展開しました。

## **戦闘中の行動**

1. **太鼓を打ち鳴らす**:

酒井忠次は浜松城に到着すると、櫓に登り太鼓を力強く打ち鳴らしました。この行動は、退却する味方に城の位置を知らせるとともに、士気を高めるためのものでした。

2. **敵軍への心理的影響**:

忠次の太鼓の音は武田軍に不安感を与え、城内に伏兵がいるのではないかと疑わせました。この結果、武田軍は攻撃をためらい、引き返すことになりました。

3. **空城の計**:

忠次は城門を開け放ち、あえて敵を挑発する形で太鼓を打ち続けました。これは古代中国の「空城の計」に似た策略であり、敵に対して自軍がまだ守備体制を整えているかのように見せかけました。

## **結果と評価**

この戦いは徳川軍の敗北でしたが、酒井忠次の行動は後世に語り継がれる逸話となりました。彼の太鼓による士気向上や敵への心理的影響は、徳川軍が危機を乗り越えるための重要な要素となり、「酒井の太鼓」として知られるようになりました。

酒井忠次が吉田城に与えられた理由は

酒井忠次が吉田城に与えられた理由は

酒井忠次が吉田城に与えられた理由は、彼の戦功と徳川家康からの信任に起因しています。以下にその詳細を説明します。

## 吉田城の歴史的背景

- **今川氏からの解放**: 吉田城は元々今川氏の支配下にありましたが、桶狭間の戦い後、徳川家康によって攻略されました。この際、忠次は吉田城の攻撃において重要な役割を果たしました。

- **城主としての任命**: 家康は、吉田城を攻略した功績を評価し、酒井忠次を新たな城主として任命しました。彼はこの城を20年以上にわたり統治し、地域の安定に寄与しました。

## 酒井忠次の特性と貢献

- **徳川四天王の一人**: 酒井忠次は「徳川四天王」と呼ばれる家臣の一人であり、家康から厚い信任を受けていました。彼は幼少期から家康を支え、信頼関係を築いてきたことが、吉田城の任命につながりました。

- **地域への貢献**: 忠次は吉田城主として、豊川の堤防改修や灌漑用水の建設、新田開発など、地域の民政にも力を注ぎました。これにより、地域住民からも「吉田城主」として広く認識されるようになりました。

## 結論

酒井忠次が吉田城に与えられた理由は、彼の戦功と家康からの信任、さらに地域への貢献によるものであり、彼はこの地で重要な役割を果たしました。

酒井忠次が統治した東三河の具体的な業績は

酒井忠次は、戦国時代において徳川家康の重要な家臣として、特に東三河の統治において多くの業績を残しました。以下に、彼の具体的な業績をまとめます。

## 統治と城主としての役割

**1. 吉田城の城主**

- 酒井忠次は1565年に家康が三河を統一した際、吉田城(現在の愛知県豊橋市)の城主に任命されました。彼はこの地で20年以上にわたり統治し、地域の人々から「吉田城主」として認識されていました。

**2. 家臣団の統制**

- 忠次は家康の旗頭(家老)として、東三河地域の家臣団をまとめる役割を果たしました。これにより、内政や外交面での安定を図り、家康の権力基盤を強化しました。

## 軍事的功績

**1. 長篠・設楽原の戦い**

- 1575年の長篠・設楽原の戦いでは、忠次が鳶ヶ巣山砦への奇襲を進言し、この策が成功を収めました。この戦いで彼は武田勝頼軍に大打撃を与え、織田信長からも高く評価されました。

**2. 三河一向一揆への対応**

- 忠次は三河一向一揆にも対応し、家康側として戦い、西三河地域の平定に尽力しました。この行動は彼が家康から信頼されていた証でもあります。

## 外交活動

**1. 織田信長との連携**

- 忠次は家康と織田信長との同盟関係を築く際にも重要な役割を果たし、両者の連携を強化しました。彼は信長との連絡役としても機能し、戦略的な交渉に貢献しました。

## 結論

酒井忠次は、東三河地域における軍事的及び政治的なリーダーシップを発揮し、徳川家康の信任を受けてその権力基盤を支える重要な役割を果たしました。彼の業績は、単なる武功だけでなく、内政や外交面での貢献にも及んでおり、その影響力は後世にわたって評価されています。

吉田城の築城者牧野古白についてもっと知りたい

牧野古白(まきの こはく)は、室町時代後期から戦国時代にかけて活躍した武将で、吉田城の築城者として知られています。彼の生涯や業績について以下に詳述します。

## 基本情報

- **俗名**: 成時(しげとき)

- **法名**: 古白(こはく)、古伯とも表記される

- **生誕**: 不明

- **死没**: 永正3年(1506年)

- **主君**: 一色時家、今川氏親

- **氏族**: 三河牧野氏

- **墓所**: 愛知県豊橋市新吉町の吉田山龍拈寺

## 吉田城の築城

牧野古白は、永正2年(1505年)に今橋城を築城しました。この城は、当時の勢力を拡大していた戸田氏に対抗するために設けられたもので、彼は初代城主となりました。築城の背景には、今川氏親の命令があり、古白はこの地域での防衛体制を強化する狙いがありました。

## 戦闘と最期

古白は、灰塚野合戦で主君の仇討ちを果たし、その後一色城に入城しました。しかし、永正3年には松平長親や今川氏親による攻撃を受け、今橋城は落城しました。古白はこの戦闘で討死したとされ、自害したとも言われています。

## 子孫と影響

古白の子孫は、戦国時代を通じて様々な戦闘や政治的な動きに関与し、その系譜は後に徳川幕臣としても続きました。特に、彼の子・信成が吉田城を再建し、その後も牧野氏は東三河地域で重要な役割を果たしました。

## 文化的側面

古白は武将としてだけでなく、連歌文芸にも秀でており、当時の連歌師との交流もありました。彼の詩が「新撰菟玖波集」に収められていることからも、その文化的な影響が伺えます。

牧野古白は、その武勇と築城活動によって地域の歴史に大きな足跡を残した重要な人物です。

池田照政が吉田城にした改修はどのようなものだった

池田照政(輝政)が吉田城に施した改修は、主に近世城郭としての機能を強化するものでした。以下にその具体的な内容を示します。

## 改修の目的と背景

- **城主としての地位**: 池田照政は1590年に吉田城の城主となり、15万2千石の大名としてこの城を治めました。彼は豊臣秀吉の配下であり、関東へ移封される前に吉田城を大規模に改修しました。

## 改修の具体的内容

- **石垣の構築**: 照政は吉田城を近世城郭として改造し、特に最新技術を用いて石垣を積み上げました。この石垣は、当時の織豊系城郭の象徴とも言えるものです。

- **鉄櫓の設置**: 改修により、鉄櫓(くろがねやぐら)が設置され、これは防御機能とともに視覚的な威圧感を与える役割も果たしました。

- **堀と土塁の整備**: 吉田城では新たに堀が掘られ、土塁も強化されました。これにより、防御力が向上し、戦乱の時代における安全性が確保されました。

- **総構えの整備**: 吉田城はその後、総構えと呼ばれる外郭が整備され、主郭(本丸)を囲む形で二の丸や三の丸が配置されました。このような構造は、防衛機能を高めるための重要な要素です。

## 影響と評価

池田照政による吉田城の改修は、その後も多くの大名によって引き継がれ、近世日本における重要な防衛拠点となりました。彼の改修によって、吉田城は戦国時代から近世へと移行する際の重要な遺構となり、その後も歴史的価値が評価されています。

吉田城の三重櫓はどのようにして造られたの

吉田城の三重櫓は、池田輝政による近世城郭への改築の一環として造られました。以下にその過程と特徴を説明します。

## 建設の背景

吉田城は、元々1496年頃に牧野古白によって築城され、その後、多くの大名により改修が行われました。特に1565年に酒井忠次が城主となり、戦略的な要衝としての役割を強化しました。さらに、池田照政が入城した際には、城の拡張と整備が進められました。

## 三重櫓の特徴

吉田城には、四隅に三重櫓が配置されており、特に「鉄櫓」は城内で最大の櫓であり、天守代用として機能していました。この鉄櫓は1954年に模擬再建されたもので、望楼型のデザインが特徴です。三重櫓は下見板張りであり、意匠も似ているため、全体として統一感があります。

### 主要な櫓の配置

- **鉄櫓**: 本丸の北西隅に位置し、最も大きな櫓。

- **入道櫓**: 北東隅にある。

- **辰巳櫓**: 南東隅に設置。

- **千貫櫓**: 南西隅に位置。

これらの三重櫓は、防御機能や見晴らしを考慮して配置されており、戦国時代から続く城郭建築の技術を反映しています。

## 建築技術

三重櫓は、その構造上、防御だけでなく視覚的な威圧感も与えるため、高い位置から周囲を見渡せるよう設計されています。また、石垣は野面積みであり、一部には打込み接ぎ技術が用いられています。これにより、耐久性や防御力が高められています。

## まとめ

吉田城の三重櫓は、その歴史的背景と建築技術によって形成され、池田照政による改修が大きな役割を果たしました。これらの要素が組み合わさり、現在でも多くの訪問者に愛される名所となっています。

今川氏と松平氏の争奪戦の詳細を教えて

今川氏と松平氏の争奪戦は、戦国時代の日本における重要な権力闘争であり、特に小豆坂の戦いがその中心的な出来事として知られています。この争いは、松平氏の内部対立と外部勢力の介入によって引き起こされました。

## 背景

松平氏は三河国において岡崎城を拠点としており、松平清康の統治下で一時的に勢力を拡大しました。しかし、1535年に清康が不慮の死を遂げた後、家督相続を巡る内紛が発生し、その結果、松平氏は弱体化しました。清康の子である広忠は今川義元の支援を受けて岡崎城を奪還しましたが、依然として不安定な状況にありました。

## 小豆坂の戦い

小豆坂の戦いは、1542年と1548年に二度行われました。

### **第一次小豆坂の戦い(1542年)**

- **発端**: 松平氏家中の家督相続をめぐる対立が背景にあり、これに領地拡大を図る織田氏と今川氏が介入しました.

- **戦闘**: 今川義元は松平広忠と協力し、大兵を率いて織田信秀に対抗しました。両軍は岡崎城東南の小豆坂で激突し、織田軍が勝利しました.

### **第二次小豆坂の戦い(1548年)**

- **発端**: 今川義元と松平広忠が再度連携し、織田信秀への対抗策として軍を動かしました。

- **結果**: 織田軍は大敗し、今川・松平連合軍が勝利を収めました。この戦いでは太原雪斎が重要な役割を果たし、今川義元の指導下で勝利に導きました.

## 戦後の影響

第二次小豆坂の戦い後、松平広忠は1549年に死亡し、その子竹千代(後の徳川家康)は人質として今川氏に送られました。これにより松平氏は今川氏の影響下に置かれ、西三河地域での権力構造が大きく変わりました。また、太原雪斎という有力な武将が今川義元を支え、領国政策や法整備にも寄与しました。

このように、今川氏と松平氏の争奪戦は単なる領土争いではなく、内部対立や外部勢力との関係性が複雑に絡み合った結果として展開されました。

酒井忠次の戦略的な才能について詳しく知りたい

酒井忠次の戦略的な才能について詳しく知りたい

酒井忠次(さかいただつぐ)は、戦国時代の日本における重要な武将であり、特にその**戦略的才能**が高く評価されています。彼は徳川家康の側近として数々の合戦で活躍し、その戦略眼や判断力は他の武将とは一線を画していました。

## 戦略的才能の特徴

### 大局観と慎重な立ち回り

酒井忠次は、無駄な戦を避ける慎重な立ち回りが特徴であり、常に大局を見据えた判断を行いました。彼は家康の信任を受け、戦略的なアドバイスを行うことで、家康の軍事行動に大きな影響を与えました。

### 情報収集能力

彼は情報収集能力にも優れ、敵の動向を把握し、適切なタイミングで行動することができました。この能力は合戦において非常に重要であり、忠次はその知識と経験を駆使して戦局を有利に進めました。

## 合戦での実績

### 長篠の戦い

特に有名なのは**長篠の戦い**(1575年)で、忠次は織田信長と共に武田軍に対抗しました。彼は鳶ヶ巣山砦への奇襲を進言し、この作戦が成功したことで長篠城を救い、武田勝頼軍に大打撃を与えました。この勝利は後の武田家の衰退につながる重要な転機となりました。

### 先陣を任される勇敢さ

酒井忠次は多くの合戦で先鋒や先遣隊を率いることが多く、その勇敢さとリーダーシップが際立っていました。彼は自ら敵陣に進出し、激しい攻防の中で勝利を収めることができました。

## 組織内での役割

忠次は単なる武将ではなく、若手武将たちを育成するメンターとしても知られています。彼は家康から特別な信頼を受けており、東三河の拠点である吉田城の城主に任命されたことからも、その地位と影響力が伺えます。

## 晩年と影響

晩年には致仕しながらも、その影響力は衰えず、家康との信頼関係は最後まで続きました。彼の死後も、その智将としての功績は徳川家臣団にとって大きな喪失とされ、日本史においてもその名声は今なお称賛されています。

酒井忠次は、その卓越した戦略眼と冷静な判断力によって、日本の歴史に深い足跡を残した偉大な武将です。

酒井忠次の戦略眼が具体的にどのように活用されたのか知りたい

井忠次の戦略眼は、大坂の陣において特に顕著に活用されました。以下にその具体的な活用例を示します。

## **大坂夏の陣における戦略**

1. **兵力の配置と運用**

- 井忠次は、大坂城に守備兵力を配置し、さらに約1万の予備兵力を八尾、国分、紀伊の三方面に展開しました。これにより、徳川方の進攻に対して有利な地点で迎撃することを狙いました。

2. **勝機の見極め**

- 彼は、戦況を分析し、勝機が見込まれる方面に予備兵力を投入することで、敵に打撃を与える戦略を採用しました。これにより、兵力差を縮めつつ、最終決戦に備える態勢を整えました。

3. **情報収集と連携**

- 井忠次は情報収集の重要性を認識しており、敵の動きを把握するために忍者からの報告などを活用しました。しかし、豊臣方全体として情報収集力が不足していたため、彼の戦略にも限界がありました。

4. **柔軟な判断と適応能力**

- 戦況が変化する中で、井忠次は柔軟な判断を下し、部隊の動きを迅速に調整しました。例えば、敵軍が進攻してくる際には先鋒部隊を迅速に動かし、有利な地点で迎撃することを心掛けました。

## **結論**

井忠次の戦略眼は、大坂夏の陣における兵力配置や情報収集、柔軟な判断によって具体的に活用されました。彼の戦略的アプローチは、その後の戦国時代の軍事作戦にも影響を与えたと考えられています。

酒井忠次が家康に重用された理由は何か

酒井忠次が徳川家康に重用された理由は、彼の優れた武勇、忠誠心、そして家康との深い信頼関係にあります。以下にその主な要因を詳述します。

## **1. 武勇と戦功**

酒井忠次は、特に1575年の長篠の戦いでの活躍が評価されています。この戦いでは、彼が提案した奇襲作戦によって武田軍を撃退し、長篠城を救ったことが大きな功績とされています。忠次はこの戦闘で武田勝頼の背後から攻撃を仕掛け、多くの敵将を討ち取るなど、その軍事的才能が光りました。

## **2. 家康への忠誠心**

忠次は、家康の父・松平広忠の時代から仕えており、家康が今川家に人質として送られていた際にも彼を守り続けました。このような長年の忠誠が家康からの信頼を得る要因となりました。

## **3. 統率力と外交能力**

彼は軍事指揮だけでなく、外交にも優れた才能を持っていました。特に、家康が上杉謙信との同盟を結ぶ際には、その工作に深く関与しており、家康の信任を強固なものとしました。さらに、部下たちの調整役としても機能し、内部分裂を防ぐための潤滑油的な役割も果たしました。

## **4. 家臣団内での地位**

酒井家は徳川家の譜代家臣として重要な地位を占めており、彼自身も徳川四天王の一人として名を馳せています。彼は東三河地域の支配を任されるなど、その地位と影響力は非常に高かったです。

これらの要因が相まって、酒井忠次は徳川家康にとって欠かせない存在となり、その後も長く仕え続けました。

酒井忠次の情報収集能力について詳しく知りたい

酒井忠次は、徳川四天王の一人として知られ、特にその**情報収集能力**と**戦略的判断力**に優れていました。彼の才能は、家康の右腕としての役割を果たす上で不可欠でした。

## 情報収集能力

忠次は、戦国時代の混乱の中で敵情や地形、味方の動向を正確に把握する能力を持ち合わせていました。彼は、合戦において無駄な戦を避けるための情報を集め、冷静に分析することで、戦略的なアドバイスを行うことができました。特に、長篠の合戦では信長に夜襲を進言し、その結果として勝利に貢献しました。

## 戦略的判断力

忠次は、大局観を持ち、状況を的確に判断する力がありました。彼はしばしば家康に対して出陣を諫めることもあり、その慎重さが評価されていました。彼の判断力は、合戦だけでなく、外交や内政にも影響を与え、家康が天下統一を目指す上で重要な役割を果たしました。

## 合戦での役割

忠次は先鋒や先遣隊として数々の合戦に参加し、その勇敢さと冷静さで知られています。姉川や三方原の合戦でも主翼を担い、特に長篠では敵陣への夜襲を指揮しました。これらの経験から得た情報と判断が、彼の戦略的成功につながりました。

## 結論

酒井忠次は、その卓越した情報収集能力と判断力によって徳川家康を支えた重要な存在でした。彼の知恵と洞察力は、数々の歴史的な合戦で証明されており、その影響力は今もなお評価されています。

酒井忠次の先鋒や先遣隊の任務についてもっと知りたい

酒井忠次は、戦国時代において重要な役割を果たした武将であり、特に先鋒や先遣隊としての任務においてその才能を発揮しました。以下に彼の任務とその意義について詳しく説明します。

## 酒井忠次の先鋒・先遣隊としての任務

### 先鋒としての活躍

- **福谷城の戦い**: 酒井忠次はこの戦いで初陣を飾り、柴田勝家に勝利しました。この戦闘では自ら城外に出て戦い、激しい攻防を経て勝利を収めました。

- **長篠の戦い**: 1575年のこの戦いでは、酒井忠次が長篠城を救うために鳶ヶ巣山砦を奇襲しました。この奇襲によって武田軍の退路を断ち、長篠城の包囲を解除しました。彼は河窪信実などを討ち取り、連合軍の勝利に大きく貢献しました。

### 先遣隊としての役割

- 酒井忠次は、合戦においてしばしば先遣隊として派遣され、敵軍の動向を探る役割も担いました。特に彼は情報収集能力が高く、敵の動きを把握することで有利な戦局を作り出すことができました。

- **小牧・長久手の戦い**や羽黒の戦いでも先遣隊として活躍し、その戦略眼と指揮能力が評価されました。

### 戦略的思考と指揮能力

酒井忠次は単なる武力だけでなく、戦略的な視点からも重用されました。彼は徳川家康に対してしばしば進言し、その意見が採用されることも多かったです。特に長篠の戦いでは、敵軍の背後から攻撃するという大胆な提案を行い、その結果が成功につながりました。

## 結論

酒井忠次は、先鋒や先遣隊として数々の合戦で重要な役割を果たし、その勇敢さと知恵によって徳川家康や織田信長から高く評価されました。彼の行動は、戦国時代の歴史において大きな影響を与えたと言えるでしょう。

酒井忠次の「海老すくい」の宴会芸の詳細を知りたい

酒井忠次の「海老すくい」は、彼が得意とした宴会芸であり、戦国時代の武将としての彼の一面を示しています。この芸は主に宴席で披露され、場を盛り上げる役割を果たしました。

## **海老すくいの概要**

- **起源と歴史**: 酒井忠次が「海老すくい」を踊った逸話は、天正3年(1575年)の長篠の戦い前夜や、天正14年(1586年)に家康が北条氏政を訪れた際の酒宴での出来事として伝わっています。特に、長篠の戦いでは、士気が下がっていた徳川軍を鼓舞するために忠次がこの踊りを披露し、周囲を笑わせて士気を高めたとされています.

- **踊りのスタイル**: 「海老すくい」は現代の「どじょうすくい」に似たスタイルであると考えられていますが、具体的な振付や歌詞は不明です。忠次はこの芸を通じて、周囲に楽しさを提供し、宴会を盛り上げることができるサービス精神旺盛な人物でした.

## **文化的影響**

- **現代での再評価**: NHK大河ドラマ『どうする家康』では、酒井忠次が「海老すくい」を舞うシーンが描かれ、多くの視聴者に親しまれることとなりました。このドラマでは独自の振り付けと歌詞が用意され、一躍有名になりました.

- **地域との関連**: 現在、新潟県には「綾子舞」という舞が伝わっており、その中にも「えびすくい」という要素があるとされていますが、酒井忠次との直接的な関係は確認されていません.

このように、「海老すくい」は酒井忠次のユニークな側面を象徴する宴会芸として、歴史的な背景と共に現代文化にも影響を与えています。