出浦盛清(出浦昌相)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、忍者の棟梁としても知られています。

彼の本名は昌相(まさすけ)で、1546年に信濃国の埴科郡で生まれ、1623年に78歳で亡くなりました。

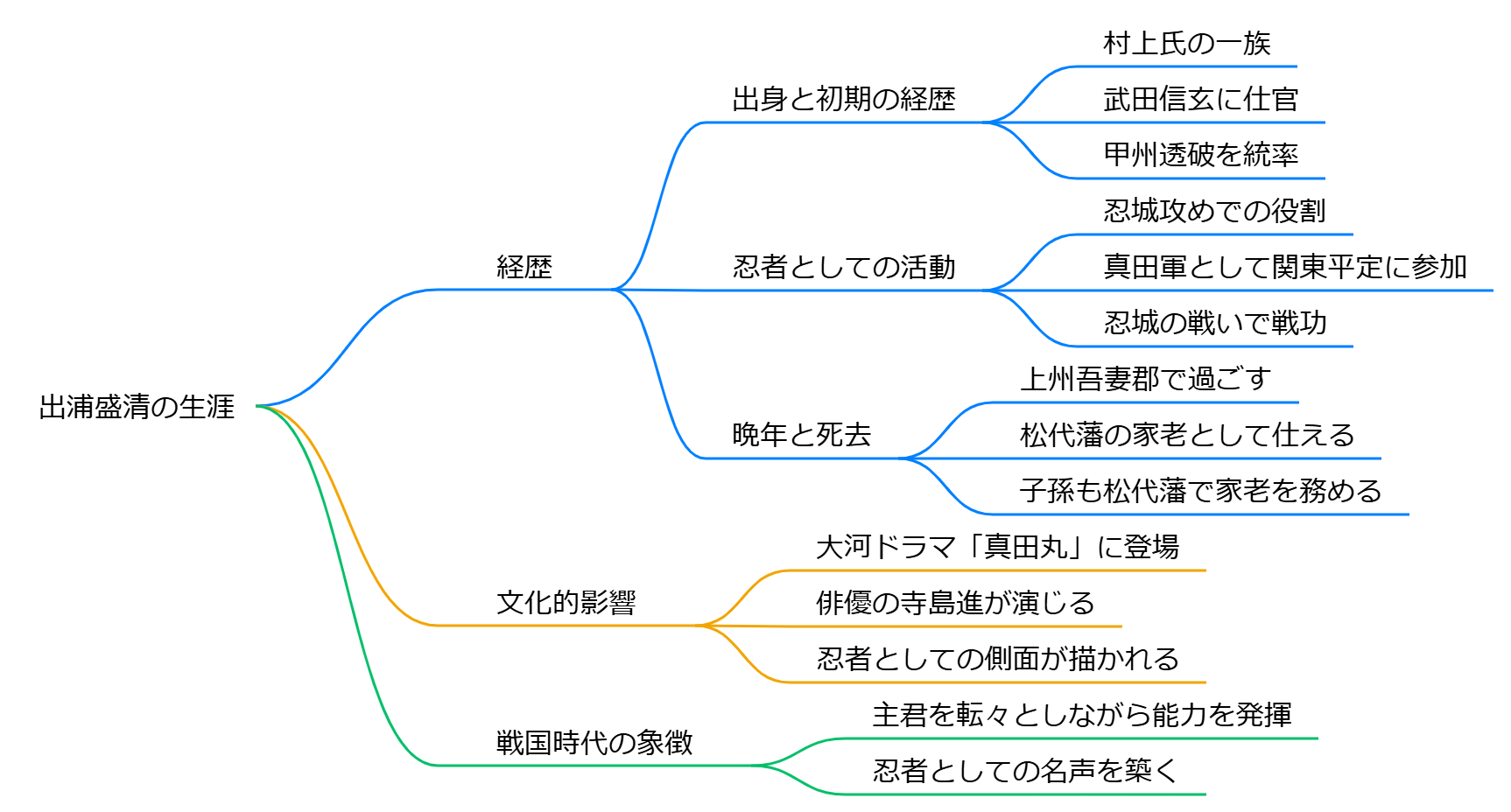

経歴

出身と初期の経歴: 出浦盛清は、村上氏の一族であり、信濃国の国衆の一人として知られています。

彼は武田信玄に仕官し、武田氏滅亡後は森長可や真田昌幸に仕えました。

特に、武田氏の忍者集団「甲州透破」を統率していたことが記録されています。

忍者としての活動: 盛清は、忍者としての活動が特に注目されており、忍城攻めなどの戦闘において重要な役割を果たしました。

彼は、真田軍の一員として豊臣秀吉の関東平定に参加し、忍城の戦いでも戦功を挙げています。

晩年と死去: 晩年は上州吾妻郡で過ごし、松代藩の家老としても仕えました。

彼の死後、子孫は松代藩で家老を務めるなど、出浦家はその後も影響力を持ち続けました。

文化的影響

出浦盛清は、近年の大河ドラマ「真田丸」にも登場し、俳優の寺島進が演じることで再評価されました。

このドラマでは、彼の忍者としての側面や、真田家との関係が描かれています。

出浦盛清は、戦国時代の複雑な政治状況の中で、主君を転々としながらもその能力を発揮し、忍者としての名声を築いた重要な人物です。

彼の生涯は、戦国時代の武士の姿を象徴するものとして、今なお多くの人々に語り継がれています。

出浦盛清(出浦昌相)

出浦盛清(出浦昌相)

出浦盛清(いでうら もりきよ)、本名出浦昌相(まさすけ)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した日本の武将です。彼は1546年に信濃国(現在の長野県)で生まれ、1623年に78歳で亡くなりました。出浦氏は信濃村上氏の一族であり、彼の父は出浦清種です。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

出浦盛清は、信濃国更級郡の上平城(出浦城)を拠点とし、武田信玄に仕官しました。彼は甲州透破(忍者部隊)の指揮官として知られ、敵情視察などの任務を自ら行う優れた忍者としての技術を持っていました。

**武田家滅亡後**

武田家が滅亡した後、出浦は森長可に仕官し、その後真田昌幸・信之に仕えることになります。特に忍城攻めでは真田軍として活躍し、その功績が評価されました。

**晩年**

関ヶ原の戦い後、彼は上州吾妻郡に住み、松代藩では忍者の頭領として名を馳せました。彼の子孫である出浦幸久も松代藩で家老となり、出浦家は村上家と深い関係を持ち続けました.

## 特徴と影響

出浦盛清はその戦術的な才能だけでなく、忍者としての技術でも知られています。彼はただの指揮官ではなく、自ら敵地に潜入するなどして情報収集を行っていました。また、大河ドラマ「真田丸」では出浦昌相として描かれ、俳優の寺島進が演じました。

出浦盛清は、日本の戦国時代における重要な武将の一人であり、その業績や忍者としての役割は後世にも語り継がれています。

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄に仕えた理由は

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄に仕えた理由は、彼の家族背景と当時の政治的状況に密接に関連しています。

## 家族背景と戦国時代の状況

出浦盛清は信濃国の国人領主であり、もともとは信濃村上氏に仕えていました。村上義清が武田信玄に敗れた際、盛清は村上氏に従わず、武田家に仕官する道を選びました。この選択は、彼自身とその家族の生存や権力維持を考慮した結果と考えられます。

## 武田家での役割

武田信玄は「三ツ者」と呼ばれる忍者集団を組織し、その指導者として出浦盛清を任命しました。三ツ者は情報収集や敵情視察を行う重要な役割を果たしており、盛清はその統率者として活躍しました。彼の情報収集手法は非常に効果的で、部下の忍者が持ち帰る情報の正確性を確保するために、自らも先に情報を収集するという方法を用いていました。

## その後の経歴

武田家滅亡後も出浦盛清は生き残り、織田信長配下の森長可や真田昌幸に仕官し続けました。彼は忍者としての技能を活かし、新たな主君の下でも重要な役割を果たしました。最終的には真田家臣として行政官としても手腕を発揮し、地域社会に貢献しました。

このように、出浦盛清が武田信玄に仕えた背景には、彼の家族背景や当時の政治的状況が大きく影響していると言えます。

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄に仕えた具体的な理由は

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄に仕えた具体的な理由は、彼の背景と当時の歴史的状況に関連しています。

## 背景

出浦盛清は1546年に信濃国で生まれ、元々は村上義清に仕えていました。しかし、村上義清が武田信玄に敗れた後、盛清は武田家に仕官することになります。この転機は、彼の将来に大きな影響を与えました。

## 武田信玄への仕官理由

1. **戦国時代の流動性**: 盛清が武田家に仕官した背景には、戦国時代の厳しい状況がありました。武田信玄は強力な大名であり、多くの武士が彼に仕えることで生存戦略を図ったため、出浦盛清もその流れに従いました。

2. **忍者としての能力**: 出浦盛清は「三ツ者」と呼ばれる忍者集団の統率者として知られており、情報収集や敵情視察を行う能力が高く評価されていました。彼はこの役割を通じて武田家に多大な貢献をしました。

3. **忠誠心と任務**: 武田信玄から直接命令を受けることで、盛清は信玄への忠誠を示し、自身の地位を確立しました。信玄は彼に特別な信任を寄せており、その結果として重要な任務を任されるようになりました。

4. **歴史的背景**: 当時、武田家と織田家との対立が激化しており、情報戦が重要視されていました。盛清のような忍者が重宝されたのも、このような状況からです。

これらの要因から、出浦盛清は武田信玄に仕えることとなり、その後も真田昌幸や真田信之に仕官するなど、戦国時代を通じて活躍しました。

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄に臣従した際の状況は

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄に臣従した際の状況は、戦国時代の信濃地方における政治的な変動と関連しています。

## 背景

出浦盛清は1546年に生まれ、信濃村上氏に属する武将でした。村上義清が武田信玄に敗れた1553年、義清は越後に逃れましたが、盛清は武田家に仕官する道を選びました。この時期、武田家は信濃地方での勢力拡大を図っており、多くの国人領主が武田に従属するようになりました。

## 武田家への仕官

盛清は武田信玄の下で「甲州透破」と呼ばれる忍者部隊を統率しました。彼は単なる指揮官ではなく、自ら敵地に潜入して情報収集を行うなど、優れた忍者としても知られていました。彼の役割は、敵城への潜入や偵察を行い、部隊の行動をサポートすることでした。

## 武田家滅亡後

武田家が滅亡すると、盛清は織田信長の家臣である森長可に仕官しました。本能寺の変後、長可が撤退を試みる際、他の信濃国衆が反乱を起こす中で、盛清だけが長可に協力し、撤退を助けました。この行動は長可から深く感謝され、脇差を贈られるほどでした。

その後、盛清は真田昌幸に仕官し、小県郡や更級郡で行政職を務めるなど、引き続き忍者として活躍しました。彼の生涯は、戦国時代の忠誠心や複雑な政治状況を反映しています。

出浦盛清(出浦昌相)が武田家の素破を預かっている理由は

出浦盛清(出浦昌相)が武田家の素破を預かっていた理由は、彼の戦国時代における役割と能力に起因しています。出浦は信濃村上氏の一族であり、武田信玄に仕官した後、甲州透破(忍者部隊)の指導者として知られるようになりました。

**素破の重要性と出浦の役割**

出浦は、敵城への潜入や情報収集を行う任務を担っており、自ら先に忍び込んで敵情を視察することで、部下の報告の正確性を確認するなど、高い能力を持っていました。これにより、武田家からの信頼を得て、素破の指揮を任されることになったと考えられます。

**歴史的背景と忠誠心**

武田家が滅亡した後も出浦は森長可や真田昌幸に仕え、その後も忍者として活躍しました。彼は主君に対して非常に忠実であり、特に本能寺の変後には長可の撤退を手助けし、その際には他の信濃国衆が裏切る中で唯一協力したことからも、その忠誠心が評価されています。出浦盛清の戦略的な価値や忍者としての技術が、武田家及びその後の主君たちにとって非常に重要であったため、素破を預かる役割を果たしたとされています。

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄を2度破ったという逸話は

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄を2度破った逸話は、戦国時代の重要な出来事として語り継がれています。以下にその詳細をまとめます。

## **逸話の概要**

1. **戦闘の背景**:

- 出浦盛清は、信濃国の武将であり、村上氏の一族に属していました。彼は武田信玄に仕官した後、数度にわたって信玄と対峙しました。

2. **戸石崩れ**:

- 彼が信玄を破った最も有名な戦いが「戸石崩れ」と呼ばれるもので、これは天文19年(1550年)に発生しました。この戦闘では、村上義清が指揮する軍勢が武田軍に対して優位に立ち、信玄の軍を撃退しました。

3. **上田原の戦い**:

- もう一つの重要な戦闘は「上田原の戦い」で、ここでも出浦盛清は武田軍に対して勝利を収めました。この戦いでは、村上義清と共に出浦が武田軍を苦しめた結果、信玄は大きな損害を被りました。

## **出浦盛清の役割**

- 盛清は、これらの戦闘において重要な役割を果たし、その戦略的才能と指導力が評価されました。彼はまた、甲州透破(忍者部隊)の指揮官としても知られ、その技術が戦闘での成功に寄与したとされています。

## **結論**

出浦盛清は、武田信玄との戦いで2度の勝利を収めたことで、その名を歴史に刻むこととなりました。彼の活躍は、戦国時代の混乱と英雄的行動を象徴するものとして、多くの歴史書や伝説に記録されています。

出浦盛清(出浦昌相)が武田家に仕えた後の活躍は

出浦盛清(出浦昌相)は、武田家に仕えた後も多くの重要な役割を果たしました。以下に彼の主な活動をまとめます。

## 武田家滅亡後の仕官

- **森長可への仕官**: 武田勝頼が織田信長に敗れた後、出浦は森長可に仕官しました。本能寺の変後、長可が撤退する際に、出浦は唯一彼を支援し、その功績として形見の脇差を授与されました。

## 真田家への仕官

- **真田昌幸・信之への仕官**: 1583年からは真田昌幸と信之に仕え、小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行としての地位を得ました。また、岩櫃城の最後の城代も務めました。

- **忍び集団の指導**: 出浦は吾妻忍び衆を統率し、小田原攻めや忍城攻めなどで活躍しました。特に1590年6月の忍城攻めでは、真田軍として奮戦し武功を挙げました。

## 松代藩での活動

- **忍者の頭領**: 松代藩では忍者の頭領となり、出浦対馬守と称しました。この時期には武者奉行にも任命され、忍者としての技術や知識を活かして藩内で重要な役割を果たしました。

## 晩年と死去

- **住居と死去**: 関ヶ原の戦い後は上州吾妻郡に住み、1623年に78歳で亡くなりました。彼の子孫も松代藩で重要な地位を占めていました。

出浦盛清は、その生涯を通じて多くの戦闘や政治的な変動に関与し、特に忍者としての技術や知識が評価されました。

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた背景は

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた背景は

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた背景には、彼の家系の歴史や戦国時代の動乱が大きく影響しています。

## 出浦氏の歴史

出浦盛清は信濃国埴科郡出浦の出身で、信濃村上氏の一族に属していました。彼の家系は武田信玄に仕官し、甲州忍者の指導者としても知られています。武田家が滅亡した後、彼は織田信長の家臣森長可に仕官しましたが、本能寺の変後に政情が不安定になると、長可と共に撤退を余儀なくされました。この際、盛清は長可を護衛し、その功績から脇差を授与されました。

## 真田家への仕官

1583年、武田家滅亡後、出浦盛清は真田昌幸に仕官します。これは、信濃地域で新たな主君を求める中で自然な流れでした。彼は小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行として内政や税制、裁判などの行政業務を担当しました。また、岩櫃城代としても知られ、真田家の重要な支柱として活躍しました。

## 忍者としての活躍

出浦盛清は忍者としても名高く、特に小田原征伐時の忍城攻めではその能力を発揮しました。彼は忍び衆を統率し、自ら敵地に潜入することもあったと言われています。このような背景から、彼が真田昌幸に仕えたことは双方にとって利益となり、真田家の戦略的な強化にも寄与しました。

## 結論

出浦盛清が真田昌幸に仕えた背景には、彼自身の武将としての経験や忍者としてのスキルが大きく関与しており、新たな主君として真田家を選んだことが彼のキャリア形成において重要な要素となりました。また、彼の活動は真田家の発展にも寄与し、その後も子孫が松代藩で重要な役割を果たしました.

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた理由は

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた理由は、彼の歴史的背景や当時の政治状況と深く関係しています。

## 武田家の滅亡と新たな主君の必要性

出浦盛清は、信濃国の武将であり、武田信玄や勝頼に仕官していましたが、武田家が滅亡すると、彼は新たな主君を求める必要が生じました。特に、武田家の後継者である森長可に仕官したものの、本能寺の変後に信濃での政情が不安定になり、長可が撤退する際にはほとんどの配下が彼を見限る中、出浦は唯一撤退を手伝ったことで感謝されました。

## 真田昌幸への仕官

1583年、出浦は同じく武田家の遺臣である真田昌幸に仕官しました。これには以下の理由があります:

- **忠誠心**: 出浦は武田家に長い間仕えており、その忠誠心から新たな主君として真田昌幸を選びました。昌幸もまた武田家の遺志を継ぐ存在として、出浦にとって信頼できる主君でした。

- **行政能力と戦略的役割**: 出浦は真田家で上州吾妻奉行として内政を担当し、検地や税制などで手腕を発揮しました。また、吾妻忍び衆を統率し、小田原征伐時には忍城攻めでも戦功を挙げました。

- **地域的安定**: 真田家は信濃地域で強い影響力を持っており、出浦にとっても安定した生活基盤を得る機会でした。真田昌幸の下で働くことで、彼は地域社会において重要な役割を果たすことができました。

出浦盛清はその後も真田家を支え続け、晩年まで行政官や忍者として活躍しました。彼の選択は、信濃国衆としての生き残りと成功につながったと言えるでしょう。

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた際の具体的な役割は

出浦盛清(出浦昌相)は、真田昌幸に仕えた際に多岐にわたる役割を果たしました。以下にその具体的な役割を示します。

## 忍者の棟梁としての活動

出浦盛清は、武田家の忍者集団「三ツ者」の棟梁として知られています。この集団は情報収集や敵情視察を行うために編成されており、出浦はその指導者として活動していました。彼は、見方、間見、目付の三職分を統率し、戦略的な諜報活動を行っていました。

## 真田家での役割

天正11年(1583年)から真田昌幸とその子信之に仕え、小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行としても活動しました。彼はまた、一時的に岩櫃城の城代も務めており、地域の防衛や統治にも関与していました。

## 戦闘への参加

出浦盛清は、1590年の小田原攻めにおいて忍城攻めにも参加し、その際に武功を挙げました。この戦いでは真田軍として北条方と戦い、その奮闘が記録されています。

## 結論

出浦盛清は、真田昌幸の下で忍者としての特性を活かしつつ、行政的な役割や戦闘にも積極的に関与した重要な武将でした。彼の活動は真田家の戦略において欠かせないものであり、その影響力は後世にも語り継がれています。

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた背景についての他の資料は

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた背景には、彼の家系や歴史的な経緯が大きく影響しています。

## 出浦盛清の家系と初期の経歴

出浦盛清は、信濃国更級郡の出身で、信濃村上氏に連なる国人領主です。彼は1546年に生まれ、父は出浦清種です。盛清は若い頃から武田信玄に仕官し、甲州透破(忍者部隊)の指揮官として活動していました。武田家滅亡後は織田信長の家臣森長可に仕官しましたが、本能寺の変後に長可が撤退する際、彼は忠誠を示し、長可から脇差を授かるなどの功績を残しました。

## 真田昌幸への仕官

1583年、武田家の遺臣として真田昌幸に仕官します。盛清は小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行や岩櫃城代を歴任しました。彼は行政面でも手腕を発揮し、検地や税制、裁判などの内政を担当しました。また、吾妻忍び衆を統率し、小田原征伐時の忍城攻めでも戦功を挙げています。

## 忍者としての役割

出浦盛清は単なる武将ではなく、自らも優れた忍者として知られています。彼は敵情視察を自ら行い、その情報収集能力によって真田軍に貢献しました。彼の活動は戦国時代の混乱した情勢下で非常に重要であり、真田家の軍事力強化に寄与しました。

## 晩年と子孫

盛清は松代藩でも引き続き仕え、武者奉行として活動しました。彼は1623年に78歳で亡くなり、その子孫も松代藩で重要な役割を果たしました。

このように、出浦盛清が真田昌幸に仕えた背景には、彼自身の忠誠心や忍者としての技術があり、また時代背景も大きな要因となっています。

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた際の影響は

出浦盛清(出浦昌相)は、真田昌幸に仕えた際に多大な影響を与えました。彼の役割は、軍事的な指導者としてだけでなく、行政官としても重要でした。

## 軍事的貢献

出浦盛清は、真田家において吾妻忍び衆の統率者として活躍しました。彼は小田原攻めや忍城攻めなどの合戦で戦功を挙げ、真田家の軍事力を強化しました。特に、彼が指揮した忍び衆は情報収集や敵情視察において重要な役割を果たし、戦局を有利に進める要因となりました。

## 行政的役割

盛清は真田家の行政官としても手腕を発揮し、検地や税制、裁判などの内政分野での管理を行いました。彼の統治下では地域の安定が保たれ、真田家の支配体制が強化されました。

## 忍者としての能力

出浦は甲州忍者としても知られ、自ら敵地に潜入する能力を持っていました。彼は武田信玄の時代から忍者部隊を指揮しており、その経験が真田家でも活かされました。彼の存在は、真田家が戦国時代を生き抜く上で不可欠な要素となりました。

## 子孫への影響

出浦盛清の子孫も松代藩で重要な役割を果たし、特に彼の子・幸久(幸吉)は家老となりました。これにより出浦家は真田家との結びつきを強化し、その影響力を持続させました。

出浦盛清の仕官によって、真田昌幸とその後継者たちは軍事的・行政的な基盤を強化し、地域社会の安定に寄与しました。

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた経緯についての詳細は

出浦盛清(出浦昌相)が真田昌幸に仕えた経緯は、彼の武将としてのキャリアにおいて重要な転機となります。

## 出浦盛清の初期経歴

出浦盛清は1546年に信濃国で生まれ、村上氏の一族として育ちました。彼は武田信玄に仕官し、甲州透破(忍者部隊)の指揮を執る立場にありました。武田氏が滅亡した後、彼は森長可に仕官し、その撤退を助けた功績から感謝されて脇差を授与されました。

## 真田昌幸への仕官

1583年、出浦盛清は真田昌幸に仕官します。この時、彼は小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行として内政を担当しました。さらに、一時的に岩櫃城主も務め、行政業務や税制の整備に貢献しました。

## 忍び衆の統率と戦功

盛清は吾妻忍び衆を統率し、小田原攻めでは忍城攻めに参加し、戦功を挙げました。彼の忍者としての能力と実務的な手腕が評価され、真田家内で重用され続けました。

## 晩年と影響

晩年には松代藩で家老としても活躍し、1623年に78歳で亡くなるまで真田家を支え続けました。彼の子孫も家老として活躍し、出浦家は真田家の重要な一員となりました。

このように、出浦盛清は武田氏から真田氏へと忠誠を尽くし、その生涯を通じて多くの業績を残した武将でした。

出浦盛清(出浦昌相)が忍者としての活躍について詳しく知りたい

出浦盛清(出浦昌相)が忍者としての活躍について詳しく知りたい

出浦盛清(出浦昌相)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した著名な忍者であり、武将としても知られています。彼は1546年に信濃国で生まれ、1623年に亡くなるまで、主に武田信玄と真田昌幸のもとで忍者としての技術を駆使しました。

## **初期の経歴と武田家での活動**

出浦盛清は、村上氏の一族に属し、最初は村上義清に仕官しましたが、義清が武田信玄に敗れると信玄に仕官しました。彼は甲州透破(忍者部隊)の指導者となり、敵城への潜入や情報収集を行いました。特に、自ら敵地に潜入して情報を確認する能力が高く評価されていました。

## **真田家への仕官と忍者としての貢献**

武田家滅亡後、出浦は森長可に仕官し、本能寺の変後には真田昌幸・信之に仕えました。彼は上平城主や吾妻奉行を務めながら、横谷左近と共に吾妻忍び衆を統率し、特に1590年の小田原攻めでは忍城攻めに参加して武功を挙げました。

## **忍者としての技術と逸話**

出浦盛清は、忍者としてだけでなく政治的にも重要な役割を果たしました。彼は敵情を視察するため自ら潜入し、報告の正確性を確認するなど、その能力は非常に高かったとされています。また、本能寺の変後には森長可から感謝され脇差を贈られるエピソードもあります。

## **晩年と影響**

関ヶ原合戦後、出浦は上州吾妻郡に住み続け、78歳で亡くなりました。彼の子孫も真田家で重要な役割を果たし続けました。出浦盛清はその生涯を通じて、多くの戦闘や情報活動を行い、日本の歴史における重要な忍者の一人として記憶されています。

出浦盛清(出浦昌相)が真田氏に仕えた理由は

出浦盛清(出浦昌相)が真田氏に仕えた理由は、彼の歴史的背景と忠誠心、そして戦国時代の複雑な政局に起因しています。

## 武田家から真田家への移行

出浦盛清は1546年に信濃国で生まれ、最初は武田信玄に仕官し、甲州透破(忍者部隊)の指揮官として活動していました。武田家が滅亡した後、彼は森長可に仕官しますが、本能寺の変を経て長可が撤退する際には、彼一人が忠誠を示し、長可を支援しました。この功績により、長可から感謝の印として脇差を受け取ったことが記録されています。

## 真田家への仕官

1583年からは真田昌幸およびその子信之に仕えるようになり、小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行として行政業務を担いました。彼は同時に岩櫃城の城代も務め、忍び衆を統率して多くの戦闘で活躍しました。特に1590年の小田原攻めでは忍城攻めに参加し、その戦功を挙げました。

## 忍者としての役割

盛清は忍者としても知られ、自ら敵地へ潜入する技術を持っていました。彼は情報収集や敵情視察を行い、真田氏の戦略的な活動に貢献しました。このような背景から、真田氏への仕官は彼自身の武士としての義務感や忠誠心によるものであったと考えられます。

## 結論

出浦盛清が真田氏に仕えた理由には、彼の忠誠心や武士としての義務感、忍者としての技能が大きく影響しています。彼は真田家の重要な家臣として、その後も数多くの戦闘や行政業務で活躍し続けました。

出浦盛清(出浦昌相)と横谷左近の関係について詳しく知りたい

出浦盛清(出浦昌相)と横谷左近(横谷幸重)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて真田家に仕えた重要な忍者であり、共に真田家の忍び衆を統率していました。以下に彼らの関係や背景を詳述します。

## 出浦盛清(出浦昌相)のプロフィール

- **生誕**: 天文15年(1546年)

- **死没**: 元和9年(1623年)

- **役職**: 対馬守、主水佐

- **出身地**: 信濃国埴科郡出浦

出浦盛清は、最初は武田信玄に仕官し、その後真田昌幸に仕えることになります。彼は甲州透破の棟梁として知られ、忍者としての技術に優れ、特に情報収集や潜入活動でその能力を発揮しました。盛清は、真田家の重要な戦役で活躍し、特に忍城攻めではその戦略的な役割が評価されました。

## 横谷左近(横谷幸重)のプロフィール

- **本拠地**: 雁ヶ沢城

- **役職**: 地侍

- **活動期間**: 真田家に仕えたのは昌幸の父・幸隆の時代から

横谷左近もまた真田家に仕え、特に地元の地理に精通していたことから、戦術面で大きな貢献をしました。彼は出浦盛清と並び、真田家忍衆の双璧と見なされており、その忍びの技術は非常に高かったとされています。

## 二人の関係

出浦盛清と横谷左近は、共に真田家忍衆を統率し、戦場で協力して活動しました。特に忍城攻めでは、二人は共に真田軍として北条方との戦いに参加し、その戦略的な役割が評価されています。両者は同時代に活躍したため、おそらく互いに深い信頼関係を築いていたと考えられます。

### 主な共通点

- **忍者としての活動**: 両者とも忍者として知られ、多くの戦闘でその技術を駆使しました。

- **真田家への忠誠**: どちらも真田家に長く仕え、数々の戦役で重要な役割を果たしました。

- **戦術的貢献**: 地形を利用した巧妙な戦術や謀略を持ち寄り、敵軍への攻撃を成功させました。

このように、出浦盛清と横谷左近は共に真田家のために尽力し、その名声を高める存在でした。彼らの関係は、戦国時代の混乱期における忠誠心と協力の象徴とも言えるでしょう。

出浦盛清(出浦昌相)が忍城攻めでどのような役割を果たしたのか

出浦盛清(出浦昌相)は、忍城攻めにおいて重要な役割を果たしました。彼は真田氏の家臣であり、特に忍者としての活動が評価されています。

## 忍城攻めの背景

忍城攻めは、1590年に豊臣秀吉が関東平定の一環として行った戦闘で、北条方が守る忍城を攻略するために真田軍が動員されました。この攻撃は、真田昌幸の指揮の下で行われました。

## 出浦盛清の役割

- **指揮官としての活動**: 出浦盛清は横谷左近と共に吾妻忍び衆を統率し、戦闘に参加しました。彼は単なる指揮官ではなく、自身も忍者として敵地に潜入し、情報収集や偵察を行うことで戦術的な優位性を確保しました。

- **情報収集と戦闘**: 彼は敵情を事前に視察し、部下の報告の正確性を確認するなど、高度な戦術的能力を発揮しました。このような活動により、真田軍が忍城攻めで成功を収めるための重要な情報を提供しました。

- **武功の挙げ方**: 忍城攻めでは、出浦盛清は奮戦し武功を挙げたとされており、その活躍は真田軍の士気向上にも寄与したと考えられています。

## 結論

出浦盛清は忍城攻めにおいて、指揮官としてだけでなく、自らも積極的に戦闘や情報収集に関与することで、その成功に大きく貢献しました。彼の活動は、真田軍が北条方を打破するための重要な要素となりました。

出浦盛清(出浦昌相)が武田信玄に仕えた際の活躍について教えて

出浦盛清(出浦昌相)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将で、特に武田信玄に仕えた際の活動が注目されます。彼は信濃国の出身で、村上氏の一族として知られています。

## 武田信玄への仕官

- **臣従の経緯**: 出浦盛清は、村上義清が武田信玄に敗れ越後に逃れると、武田家に仕官しました。彼は甲州透破と呼ばれる忍者部隊を統率し、その指揮官としての役割を果たしました。

- **甲州透破の指導**: 盛清は敵情視察や情報収集を行い、部下より先に自ら敵城に忍び込むことで情報の正確性を確認するなど、高度な戦術を駆使しました。また、部下が虚偽の報告をした際にはそれを見抜く能力も持っていました。

## 戦闘での活躍

- **忍城攻め**: 1580年代には、真田軍として北条方が守る忍城攻め(忍城の戦い)にも参加し、その戦功が評価されました。この戦いでは、彼の指揮する忍者たちが重要な役割を果たしました。

- **武田氏滅亡後の活動**: 武田家が滅亡した後は、織田信長の家臣である森長可に仕官し、本能寺の変後には長可の撤退を助け、その忠誠心から脇差を贈られました。

## 晩年と影響

出浦盛清はその後、真田昌幸・信之に仕え、小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行として内政にも関与しました。また、松代藩では忍者の頭領となり、その影響力は長い間続きました。彼は1623年に78歳で亡くなりましたが、その子孫も松代藩で重要な役割を果たしました。

出浦盛清(出浦昌相)の最期についてもっと知りたい

出浦盛清(出浦昌相)は、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した日本の武将で、真田氏の家臣でした。彼の最期について詳しく見ていきます。

## 最期の詳細

出浦盛清は元和9年(1623年)8月18日に78歳で亡くなりました。彼は信濃国更級郡の出身で、父は出浦清種です。生涯を通じて多くの戦闘に参加し、特に真田昌幸や真田信之に仕えたことが知られています。彼は忍者としても名を馳せ、甲州透破(忍者部隊)の棟梁として活動しました。

盛清は、関ヶ原の戦い後に上州吾妻郡に住み、松代藩では忍者の頭領として活躍しました。彼の死後、子供の幸久が松代藩で家老となり、出浦家はその後も続いていきました。

彼の死因については具体的な記録は残っていませんが、戦国時代の武将として数多くの戦闘を経験し、その生涯を全うしたとされています。盛清はその忠誠心と武勇によって真田家に仕え続け、多くの逸話が残されています.

出浦盛清(出浦昌相)の実名である「出浦昌相」の由来は

出浦盛清(出浦昌相)の実名である「出浦昌相」の由来は

出浦盛清(出浦昌相)の実名「出浦昌相」の由来は、彼が武田信玄の配下として活動していた際に与えられた名前であると考えられています。具体的には、武田信玄が自身の配下の武将たちに「昌」という字を与えていたことに由来します。

出浦昌相は、信濃村上氏の一族であり、戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将です。彼はもともと村上義清に仕えていましたが、武田信玄に仕官し、その後も様々な主君に仕えました。実名「昌相」は、彼の戦歴や地位を反映した重要な名前であり、一般には「盛清」として知られていますが、正式な記録では「昌相」が正しいとされています。

出浦昌相が武田信玄に仕えた理由は

出浦昌相が武田信玄に仕えた理由は、彼の主君である村上義清が武田信玄に敗れたことに起因しています。

## 主な理由

- **主君の敗北**: 村上義清が1553年に武田信玄に敗れ、越後に逃れた際、出浦昌相は義清に従わず、武田氏に仕官する道を選びました。この選択は、彼自身とその家族の生存戦略として理解できます。

- **忍者としての役割**: 武田氏に仕官後、昌相は甲州透破(忍者部隊)の指導者として活動しました。彼の特技や能力が評価され、重要な任務を担うことになったと考えられます。

- **政治的安定**: 武田家に仕えることで、昌相は新たな政治的安定を得ることができました。彼はその後も武田家の中で重要な役割を果たし、勝頼や森長可、さらには真田昌幸にも仕官しました。

出浦昌相の選択は、当時の戦国時代において生き残るための合理的な判断であったと言えるでしょう。

出浦昌相が甲州忍者の頭領になった経緯は

出浦昌相が甲州忍者の頭領になった経緯は、彼の生い立ちや戦国時代の動乱に深く関わっています。

## 出浦昌相の背景

- **出身と家系**: 出浦昌相(盛清)は1546年に信濃国埴科郡出浦で生まれました。彼は信濃村上氏の一族で、父は出浦清種です。村上氏は武田信玄と敵対していましたが、昌相は武田氏に仕官する道を選びました。

## 武田家への仕官と忍者としての活動

- **武田信玄への仕官**: 1553年、村上義清が武田信玄に敗れた後、昌相は武田氏に臣従しました。彼は甲州忍者集団「甲州透破」を統率する立場となり、忍者としての技能を磨きました。

## 武田氏滅亡後の動向

- **森長可への仕官**: 武田氏が滅亡した後、昌相は織田信長の家臣である森長可に仕官しました。彼は長可の撤退を助け、その際に感謝されて脇差を授与されました。

## 真田氏への仕官と忍者頭領としての役割

- **真田昌幸への仕官**: 1583年から昌相は真田昌幸に仕え、小県郡武石村や更級郡上平城主などを歴任しました。この時期も吾妻忍び衆を統率し、小田原征伐などで戦功を挙げました。

- **松代藩での役割**: 晩年には松代藩で忍者の頭領として活動し、武者奉行も務めました。出浦対馬守と称されることもありました。

出浦昌相はその生涯を通じて、戦国時代の激動の中で多くの主君に仕えながら、自らも優れた忍者として活躍し続けました。彼の遺産は、その子孫にも受け継がれ、松代藩で重要な役割を果たしました。

出浦昌相が真田昌幸に仕えた背景は

出浦昌相が真田昌幸に仕えた背景には、彼の出自や歴史的な経緯が深く関わっています。

## 出浦昌相の出自と経歴

出浦昌相(いでうらまさすけ)は、信濃国の村上氏の一族に属し、武田信玄やその後継者である勝頼に仕官していました。彼は武田家の忍者集団「甲州透破」の棟梁として知られ、情報収集や諜報活動を行う役割を担っていました。武田家が滅亡した後は、織田信長の家臣である森長可に仕官しましたが、本能寺の変を経て森長可が撤退する際には彼に従い、その忠誠心が評価されました。

## 真田昌幸との関係

天正11年(1583年)頃、出浦は真田昌幸に仕えることになります。当初は真田とライバル関係にあったものの、次第に昌幸の策略やリーダーシップに惹かれ、彼に忠誠を誓うようになりました。出浦は「表裏比興」の性格を持つ昌幸に心酔し、命を懸けて彼についていく決意を固めました。このような背景から、出浦は真田家の隠密集団を統率し、重要な役割を果たすこととなります。

## まとめ

出浦昌相が真田昌幸に仕えた理由は、彼自身の武士としての経験や忠誠心、そして時代背景によるものです。彼は武田家から織田家を経て真田家へと移る中で、自身の能力を活かしながら生き残りを図り、最終的には真田家において重要な存在となりました。

出浦昌相が忍者として活躍した具体的な事例は

出浦昌相(いでうらまさすけ)は、戦国時代の著名な忍者であり、武田家および真田家に仕えた甲州透破の棟梁として知られています。彼の具体的な忍者としての活躍は以下の通りです。

## 忍者としての具体的な事例

**1. 武田家での活動**

出浦昌相は武田信玄の配下として、甲州透破を統率しました。この集団は「三つ者」と呼ばれる三種の諜報活動を行い、戦局に大きな影響を与えました。具体的には、間見(潜入)、見方(外部からの探索)、目付(動静監視)という役割を担い、敵情報の収集や監視を行いました.

**2. 敵城への潜入**

彼は自ら敵城に潜入し、配下に指示を出す際には必ず先に自らが偵察を行ってから報告を確認するという高い技術を持っていました。このような行動は、彼の情報収集能力の高さを示しています.

**3. 森長可との逸話**

武田家滅亡後、出浦は森長可に仕官し、本能寺の変後には長可が撤退する際、他の家臣が裏切る中で唯一彼を支援しました。この忠誠心から、長可は感謝の印として脇差を贈りました.

**4. 真田家での役割**

天正11年(1583年)から真田昌幸に仕官し、上平城主や吾妻忍び衆の統率者として活動しました。小田原征伐では北条方の忍城攻めで功績を上げ、戦局において重要な役割を果たしました.

出浦昌相はその卓越した忍術と情報収集能力によって、戦国時代における重要な人物として名を馳せました。彼の生涯は多くの歴史的逸話と共に語り継がれています。

出浦昌相の別名「守清」と「盛為」の意味は

出浦昌相(いでうら まさすけ)の別名「守清」と「盛為」にはそれぞれ特有の意味があります。

## **「守清」の意味**

「守清」は、出浦昌相が「清」を守る存在であることを示しています。この名前は、彼が信濃村上氏に連なる家系であることから、家族や伝統を守る役割を強調する意味合いがあります。

## **「盛為」の意味**

「盛為」は、出浦昌相がその名を持つことで、彼の行動や存在が「盛んである」ことを示しています。「盛」は繁栄や栄光を意味し、「為」は行動や業績を表すため、彼が武将としての地位や影響力を持っていたことを象徴しています。

このように、出浦昌相の別名は彼の背景や役割、そして武将としての特性を反映したものであり、彼がどのような人物であったかを知る手がかりとなります。

出浦盛清(出浦昌相)が関ヶ原合戦後にどのように生活したか

出浦盛清(出浦昌相)が関ヶ原合戦後にどのように生活したか

出浦盛清(出浦昌相)は、関ヶ原合戦後、上州吾妻郡の長野原または岩櫃城近くの群馬原町に住みました。彼は松代藩に仕官し、忍者の頭領として知られ、武者奉行の役職にも就いていました。

## 生活と役職

**居住地**

出浦盛清は関ヶ原合戦後、上州吾妻郡原町に定住し、平穏な生活を送っていました。彼の居住地は、戦国時代の激動から離れた場所であり、地域社会の一員として過ごしていたと考えられます。

**役職**

彼は松代藩で忍者の頭領となり、武者奉行として地域の治安や情報収集に関与しました。この時期、彼は「出浦対馬守」と称していました。

## 晩年と死去

出浦盛清は元和9年(1623年)に78歳で亡くなりました。彼の死後も、子供である幸久が松代藩で家老として1000石を領し、出浦家は引き続き地域社会で重要な役割を果たしました。彼の生涯は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将としての経験が色濃く反映されています。

出浦盛清(出浦昌相)は関ヶ原合戦後、どの地で生活したのか

出浦盛清(出浦昌相)は、関ヶ原合戦後に上州吾妻郡の原町に住みました。彼は元和9年(1623年)に78歳で亡くなるまでこの地で生活していました。出浦盛清は松代藩で忍者の頭領や武者奉行を務めており、彼の子・幸久も松代藩で家老として活躍しました。

出浦盛清(出浦昌相)は関ヶ原合戦後の生活でどのような経験をしたのか

出浦盛清(出浦昌相)は、関ヶ原合戦後に上州吾妻郡原町に住み、真田氏に仕えて地域の行政や忍者としての活動を行いました。

## **生活と役割**

### **仕官と行政**

関ヶ原合戦後、出浦盛清は真田昌幸およびその子信之に仕官し、上平城主や岩櫃城代としての役割を果たしました。彼はまた、吾妻奉行として地域の内政を担当し、検地や税制、裁判などの業務を行いました。

### **忍者としての活動**

出浦は甲州透破(三ツ者)という忍者集団の棟梁としても知られ、忍び衆を率いて様々な合戦に参加しました。特に、忍城攻めでは真田軍として活躍し、その戦功が評価されました。

### **晩年と死去**

彼は元和9年(1623年)に78歳で死去し、その子・幸久も松代藩で家老となるなど、出浦家の影響力は続きました。

出浦盛清は、戦国時代から江戸時代初期にかけて、真田氏に忠誠を尽くしながら地域社会で重要な役割を果たした武将でした。

出浦盛清(出浦昌相)は関ヶ原合戦後の生活でどのような役割を果たしたのか

出浦盛清(出浦昌相)は、関ヶ原合戦後においても重要な役割を果たしました。彼は真田家の家臣として、忍者の頭領や武者奉行として活動し、地域の防衛や情報収集に貢献しました。

## 関ヶ原合戦後の役割

**居住地と生活**

- 関ヶ原合戦後、出浦盛清は上州吾妻郡原町に住みました。この時期、彼は真田信之に仕え続け、信之からの信任を受けていました。

**忍者としての活動**

- 盛清は松代藩で忍者の頭領となり、武者奉行も務めました。彼は「出浦対馬守」と称し、自らも忍びの術に長けていたため、敵地への潜入や情報収集を行うなど、実践的な役割を担っていました。

**真田家への貢献**

- 彼は真田家の防衛や戦略において重要な役割を果たし、特に忍び衆を統率して様々な戦闘に参加しました。信之が上田から松代へ移る際には、盛清に対して直接手紙を送り、その心情を伝えるほど信頼されていました。

**晩年**

- 出浦盛清は元和9年(1623年)に78歳で亡くなりました。彼の子息である幸久も松代藩で家老として仕官し、出浦家はその後も真田家との関係を維持しました。

出浦盛清は関ヶ原合戦後も真田家の重要な一員として活動し、その忍者としての能力や政治的な役割を通じて地域社会に影響を与え続けました。

出浦盛清(出浦昌相)は関ヶ原合戦後の生活でどのようにして生計を立てたのか

出浦盛清(出浦昌相)は、関ヶ原合戦後に上州吾妻郡の長野原または岩櫃城近くに住み、彼の生計は以下の方法で成り立っていました。

## **生計の手段**

1. **領地からの収入**:

出浦盛清は、真田昌幸に仕えていた時期に30貫文を領しており、これが彼の主要な収入源でした。農地からの収入や年貢を通じて生活を支えていたと考えられます。

2. **忍者としての活動**:

彼は甲州忍者の頭領であり、情報収集や諜報活動を行っていました。忍者としての技能を活かし、戦時には特にその能力が重宝され、経済的利益を得る機会もあったと推測されます。

3. **真田家との関係**:

出浦盛清は真田家に仕官しており、その関係からも恩恵を受けていました。特に大坂の陣後には、真田信之からの手紙が残っており、移封の準備が求められていたことが示されています。

4. **子孫による支援**:

彼の子供である出浦幸久は松代藩で家老として1000石を領しており、家族内での経済的支援もあったと考えられます。

## **結論**

出浦盛清は、土地からの収入や忍者としての活動、真田家との良好な関係、そして家族からの支援を通じて生計を立てていました。彼は戦国時代から江戸時代初期にかけて、複雑な社会状況に適応しながら生活していたことが伺えます。

出浦盛清(出浦昌相)は関ヶ原合戦後の生活でどのような人々と出会ったのか

出浦盛清(出浦昌相)は、関ヶ原合戦後、主に上州吾妻郡の長野原または岩櫃城近くに住み、様々な重要な人物と出会いました。

## 主要な出会い

- **真田信之**: 出浦は真田昌幸の家臣として仕官し、信之とも密接な関係を持ちました。1622年には信之から出浦に宛てた手紙が現存しており、彼の地位や信頼関係を示す重要な証拠となっています。

- **森長可**: 武田家滅亡後、出浦は織田信長の家臣である森長可に仕官しました。本能寺の変の際、長可の撤退を助けたことで、彼から感謝され脇差を贈られています。この出来事は出浦の忠誠心を示しています。

- **忍者仲間**: 出浦は甲州透破(忍者部隊)の棟梁として知られ、横谷左近と共に吾妻忍び衆を指揮しました。彼は忍城攻めなどで活躍し、その名声を高めました。

## 生活と影響

関ヶ原合戦後、出浦は上州での生活を送りながらも、真田家や他の武将との関係を深めていきました。彼の活動は、当時の政治的状況や戦国時代の流れに大きな影響を与えました。また、彼の子孫も松代藩で家老として活躍し、その影響力は続いています。