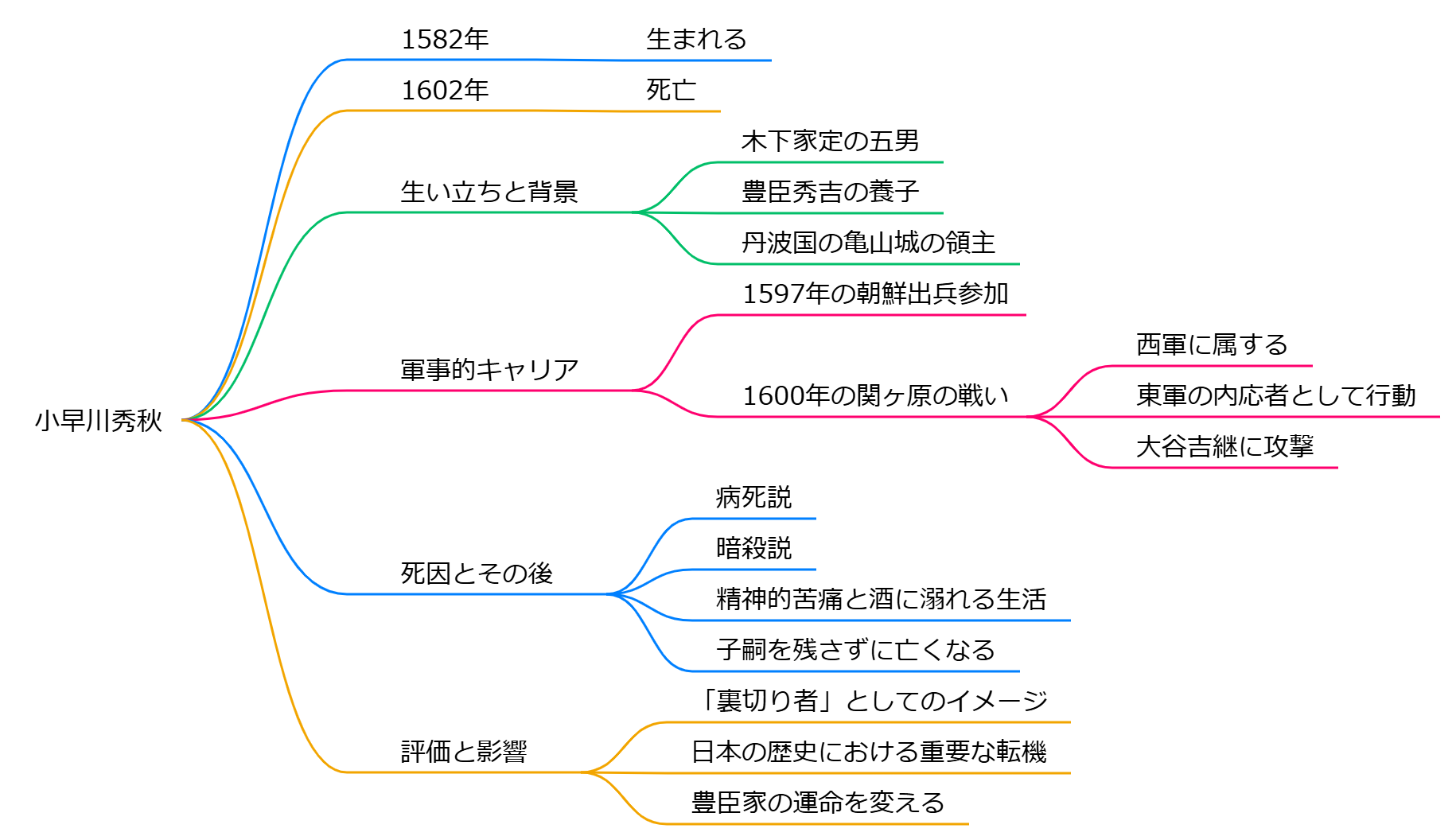

小早川秀秋(こばやかわひであき)は、1582年に生まれ、1602年に亡くなった日本の戦国時代の武将であり、豊臣秀吉の養子として知られています。

彼の人生は、豊臣家の権力闘争や関ヶ原の戦いにおける重要な役割によって特徴づけられています。

生い立ちと背景

小早川秀秋は、木下家定の五男として生まれ、幼少期に豊臣秀吉の養子となりました。

彼は「羽柴秀俊」と名乗り、後に小早川隆景の養子となり「秀秋」と改名しました。

彼は、豊臣家の重要な後継者候補として育てられ、丹波国の亀山城を拠点に10万石の領主となりました。

軍事的キャリア

秀秋は、1597年の朝鮮出兵に参加し、その後の戦闘で名を馳せました。

しかし、彼の軍事キャリアの中で特に注目されるのは、1600年の関ヶ原の戦いです。

この戦いでは、彼は西軍に属していましたが、実際には東軍の内応者として行動しました。

戦闘が始まると、彼は西軍の大谷吉継に対して攻撃を仕掛け、戦局を大きく変える結果となりました。

この裏切りにより、東軍は勝利を収めました。

死因とその後

秀秋の死因については諸説あり、病死説や、彼の部下による暗殺説が存在します。

彼は精神的な苦痛に悩まされ、酒に溺れる生活を送ったとされ、最終的には子嗣を残さずに亡くなりました。

これにより小早川家は滅亡し、彼は徳川政権下で初めて子嗣がないために改易された大名となりました。

評価と影響

小早川秀秋は、歴史的には「裏切り者」としてのイメージが強いですが、彼の行動は日本の歴史において重要な転機をもたらしました。

彼の決断は、関ヶ原の戦いの結果を左右し、豊臣家の運命を大きく変えることとなりました。

彼の短い生涯は、戦国時代の複雑な権力関係を象徴するものとして、今なお多くの研究や議論の対象となっています。

小早川秀秋

小早川秀秋

小早川秀秋は、安土桃山時代の武将で、特に関ヶ原の戦いでの行動によって知られています。彼は1582年に生まれ、1602年に亡くなりました。

## 生い立ちと背景

**養子としての成長**

小早川秀秋は、豊臣秀吉の正室・北政所の兄である木下家定の五男として生まれました。幼少期に秀吉の養子となり、丹波国亀山城10万石を与えられました。彼は7歳で元服し、従三位・権中納言・左衛門督という高い地位を授けられ、豊臣家の後継者候補とされていました。

**豊臣家との関係**

秀秋は、秀吉の実子である秀頼が誕生した後、その立場が危うくなります。特に、秀吉が秀頼を重視するようになり、彼自身は冷遇されることとなりました。最終的に、小早川隆景の養子となり、小早川家を継承しました。

## 関ヶ原の戦い

**寝返りとその影響**

関ヶ原の戦いでは、西軍に属していた小早川秀秋が戦局が不利になると東軍に寝返りました。この行動が徳川家康の勝利を決定づけたとされています。彼は西軍の拠点である松尾山に陣を敷いていましたが、その後、他の西軍武将たちと連携することなく東軍に攻撃を仕掛けました。

**裏切りの背景**

秀秋が寝返った理由には、豊臣家から受けた冷遇や家康からの恩恵が影響していると言われています。彼は徳川家康によって領地を回復され、その結果、豊臣家への忠誠心が薄れていった可能性があります。

## 結論

小早川秀秋は、その短い生涯において複雑な立場と運命を背負った武将でした。関ヶ原の戦いでの裏切りは、日本史において重要な転機となり、彼自身も「裏切り者」として名を残すことになりました。

小早川秀秋が関ヶ原の戦いでの裏切り理由は

小早川秀秋が関ヶ原の戦いで裏切った理由には、複数の要因があります:

1. 徳川家康への恩義: 秀秋は家康のおかげで旧領の筑前に復帰できたことから、家康に恩を感じていました。

2. 豊臣家への不満: 秀吉の死後、秀秋は筑前35万石から越前・北ノ庄12万石へと左遷されており、豊臣家に対して恨みを抱いていた可能性があります。

3. 高台院の助言: 秀秋の叔母である高台院に相談したところ、徳川家康につくように助言されたとされています。

4. 戦況の判断: 当初、秀秋は西軍に参加するかどうか迷っていました。松尾山に陣を構え、戦況を見極めた上で、東軍に寝返ることを決意した可能性があります。

5. 性格的要因: 秀秋は気が弱く小心者であったと言われており、自身の身の安全を考えて判断した可能性もあります。

6. 家康の根回し: 家康は早くから秀秋に対して恩を売っており、秀秋が東軍に与することは西軍の武将たちも予想していたとされています。

これらの要因が複雑に絡み合い、秀秋の裏切りにつながったと考えられます。しかし、この行為は「盾裏の反逆」と呼ばれ、戦国武将たちが最も忌避した行為でした。

小早川秀秋が裏切った理由は具体的に何だったのか

小早川秀秋が関ヶ原の戦いで西軍を裏切った理由には、複数の具体的な要因がありました。

## 豊臣家との関係悪化

1. 秀頼誕生後の地位低下: 秀秋は当初秀吉の後継者候補でしたが、秀頼の誕生により、その立場が大きく変わりました。

2. 所領の削減: 朝鮮出兵後、秀秋の筑前35万石の領地は半分以下に減らされ、越前・北ノ庄12万石へと国替えとなりました。

## 徳川家康との関係構築

1. 家康による恩恵: 秀吉死後、家康は冷遇されていた秀秋に近づき、筑前の領地を回復させました。

2. 恩義の形成: 秀秋は自身を冷遇した秀吉と対照的に、領地を回復してくれた家康に恩義を感じていました。

## 石田三成への反感

石田三成への嫌悪感: 三成が朝鮮出兵の際に秀秋の所領を減らしたことで、秀秋は三成を嫌っていました。

## 家康の戦略的アプローチ

家康の早期工作: 家康はかなり早い段階から秀秋に対して恩を売り、関ヶ原の戦い以前から秀秋を味方につける工作を行っていました。

## 周囲の影響

北政所(高台院)の助言: 秀秋の育ての親である北政所から「必ず内府殿[徳川家康]に内応せよ」という助言を受けていました。

## 秀秋の迷い

最後まで決断に迷う: 秀秋は関ヶ原の戦いを迎えるまで、どちらにつくべきか板挟みの状態でした。

これらの要因が複合的に作用し、最終的に小早川秀秋は西軍を裏切る決断をしたのです。豊臣家への不満、家康への恩義、そして自身と家臣の将来を考えた現実的な判断が、この裏切りの背景にあったと言えます。

小早川秀秋の裏切りが決まったきっかけは

小早川秀秋の裏切りは、単一の決定的なきっかけというよりも、複数の要因が重なった結果だと考えられます。

## 主な要因

1. **豊臣家による冷遇**

秀頼誕生後、秀吉は秀秋を冷遇し、領地を半分以下に減らして国替えさせました。この仕打ちにより、秀秋は豊臣家に対して恨みを抱くようになりました。

2. **徳川家康の懐柔**

家康は早くから秀秋に恩を売り、秀吉死後に筑前の領地を回復させました。これにより、秀秋は家康に恩義を感じるようになりました。

3. **石田三成への反感**

朝鮮出兵の際、三成の報告により所領を減らされたことで、秀秋は三成を嫌っていました。

4. **家康の根回し**

家康は秀秋以外の武将たちにも働きかけ、多くの西軍武将を寝返らせる準備をしていました。

5. **秀秋自身の迷い**

開戦前日まで、石田三成と家康による秀秋獲得作戦が続けられ、19歳の秀秋の心は揺れ動いていました。

## 注目すべき点

西軍側も秀秋の裏切りを予想していた可能性が高く、完全な予想外の出来事ではなかったようです。大谷吉継が秀秋の陣に向けて土塁を築いていたことがその証拠とされています。

これらの要因が複合的に作用し、最終的に秀秋は東軍への寝返りを決意したと考えられます。

小早川秀秋の裏切りが西軍に与えた影響は

小早川秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いにおいて西軍に甚大な影響を与えました。

## 戦局への直接的影響

1. 戦局の転換: 秀秋の裏切りは、東軍の勝利を決定づける重要な要因となりました。

2. 西軍の崩壊: 秀秋の寝返りをきっかけに、他の西軍武将も次々と東軍へ寝返りました。

3. 大谷吉継隊への攻撃: 秀秋隊は西軍の拠点である大谷吉継隊を攻撃し、西軍の敗北を決定的にしました。

## 裏切りの背景と影響

- 秀秋は豊臣政権下で冷遇されており、徳川家康から恩義を受けていました。

- 西軍内部でも秀秋の裏切りは予想されていた可能性があります。大谷吉継は秀秋の寝返りを警戒し、松尾山に向けて土塁を築いていました。

- 秀秋は1万5,000の大軍を率いており、その動向が戦いの勝敗を左右すると考えられていました。

この裏切りは「盾裏の反逆」と呼ばれ、戦国武将たちが最も忌避した行為でした。しかし、秀秋の裏切りだけでなく、家康の巧みな根回しや他の武将たちの寝返りも西軍敗北に影響を与えたことに注意が必要です。

小早川秀秋の裏切りが家康に与えた影響は

小早川秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いにおいて徳川家康に決定的な勝利をもたらしました。しかし、この裏切りの背景には家康の周到な準備と戦略があったことが分かっています。

## 家康の戦略的アプローチ

家康は早い段階から秀秋に接近し、豊臣政権下で冷遇されていた秀秋の立場を利用しました。秀吉の死後、家康は秀秋の筑前の領地を回復させ、恩を売ることで関係を築いていました。この行動が、後の関ヶ原での秀秋の裏切りを誘発する重要な要因となりました。

## 裏切りの影響

1. **戦局の転換点**

秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いの形勢を東軍に大きく傾けました。この行動が、家康の勝利を決定づける重要な要因となったのです。

2. **連鎖的な寝返り**

秀秋の裏切りは、他の西軍武将たちにも影響を与えました。多くの大名が連鎖的に東軍へ寝返り、西軍の陣形が崩れ、東軍の優位が決定的となりました。

3. **戦後の論功行賞**

家康は秀秋の裏切りに対し、関ヶ原の戦い後の論功行賞で岡山55万石への加増・移封を行いました。

## 家康の人心掌握術

秀秋の裏切りは、家康の巧みな人心掌握術の結果でもありました。家康は秀秋だけでなく、他の豊臣家の武将たちにも東軍につくよう働きかけていたことが分かっています。

## 裏切りの評価

秀秋の裏切りは「盾裏の反逆」と呼ばれ、戦国武将たちの間でも最も忌避される行為でした。しかし、この行動が家康にもたらした勝利は疑いようがありません。

結論として、小早川秀秋の裏切りは、家康の周到な準備と戦略的な人心掌握の結果であり、関ヶ原の戦いの勝敗を決定づける重要な要因となりました。家康はこの裏切りを通じて、自身の政治的・軍事的優位性を確立し、その後の徳川幕府樹立への道を開いたのです。

小早川秀秋の裏切りが戦国時代に与えた影響は

小早川秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いの結果を決定づけ、戦国時代の終焉と徳川幕府の成立に重大な影響を与えました。

## 戦局への直接的影響

秀秋の裏切りは、西軍に壊滅的な打撃を与えました。戦いの中盤、秀秋は西軍から東軍へ寝返り、味方であった大谷吉継の軍を攻撃しました。この行動により、西軍の陣形が崩れ、東軍の勝利に大きく貢献しました。

## 戦国時代の政治文化への影響

秀秋の裏切りは、戦国時代の政治文化における複雑な人間関係と利害関係の重要性を浮き彫りにしました。家康は早くから秀秋に恩を売り、関係を築いていたことが明らかになっています。これは、戦国時代の政治が単純な忠誠心だけでなく、複雑な人間関係と利害関係に基づいていたことを示しています。

## 裏切りの評価と影響

秀秋の裏切りは「盾裏の反逆」と呼ばれ、戦国武将たちが最も忌避した行為でした。この行為により、秀秋は後世まで悪名を轟かせることになりました。一方で、この裏切りは当時の政治的状況下では珍しくなく、「返り忠」と呼ばれていました。

## 歴史認識への影響

秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いに関する一般的な歴史認識の中心となっています。しかし、実際には秀秋以外にも多くの武将が寝返っており、戦いの結果は単一の裏切りだけでなく、複数の要因によって決定されたことが指摘されています。

このように、小早川秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いの結果を通じて戦国時代の終焉と新たな時代の幕開けに大きな影響を与え、同時に戦国時代の政治文化や後世の歴史認識にも重要な影響を及ぼしました。

小早川秀秋が所有した城はどれくらい

小早川秀秋が所有した城はどれくらい

小早川秀秋は4つの城を所有しました。具体的には以下の城を領主として統治しました:

1. 亀山城(京都府亀山市)

2. 名島城(福岡市東区)

3. 北ノ庄城

4. 岡山城(岡山県岡山市)

秀秋は21歳で早世しましたが、わずか7歳で元服し亀山城を拝領して以来、これらの城の領主となりました。特に岡山城では、わずか1年10ヶ月という短い在城期間でしたが、城と城下町の改造を積極的に行いました。岡山城では、中堀の外に城下町を拡張し、外堀(二十日堀)を新設するなど、大規模な改造を実施しました。

小早川秀秋が所有した城の詳細を知りたい

小早川秀秋は生涯で3つの主要な城を所有しました。

## 亀山城(京都府亀岡市)

亀山城は丹波国(現在の京都府中部)にあり、秀秋が最初に城主を務めた城です。この城は天正5年(1577年)頃に明智光秀によって築城され、その後秀秋によって修築されました。慶長15年(1610年)に岡部長盛の代で天下普請により近世城郭として完成しました。

## 名島城(福岡市東区)

名島城は筑前国(現在の福岡県西部)に位置し、秀秋が2番目に城主となった城です。この城は天文年間(1532〜1555)に築城され、小早川隆景によって大改修されました。水軍の本拠地として整備され、直接大船を接岸できる素晴らしい水軍城でした。

## 岡山城(岡山県岡山市)

岡山城は備前国(現在の岡山県東南部)にあり、秀秋が最後に城主を務めた城です。関ヶ原の戦い後、秀秋(後に秀詮と改名)は備前国・美作国・備中国東半にまたがる55万石の岡山藩主となりました。

秀秋は短期間ではありましたが、これらの城の発展に貢献しました。特に亀山城と名島城では、前任者の築城を基に修築や改修を行い、城の機能を向上させました。

小早川秀秋が関ヶ原の戦いで奪取した城はどれ

小早川秀秋が関ヶ原の戦いで奪取した城は松尾山城です。

松尾山城は、岐阜県不破郡関ケ原町の南西に位置する標高約290メートルの松尾山にあります。この城は関ヶ原の古戦場を一望できる戦略的に重要な拠点でした。

小早川秀秋は、関ヶ原の戦いの前日(1600年10月20日、旧暦9月14日)に1万5千の大軍を率いて松尾山城に入城しました。この行動は、西軍の拠点として石田三成が改修させていた城を奪取する形となりました。

松尾山城は単なる陣所ではなく、本格的な山城でした。城には七つの曲輪があり、土塁、堀切、空堀などの防御施設が備わっていました。これらの遺構は現在も残っており、当時の城の規模と重要性を物語っています。

小早川秀秋のこの行動は、関ヶ原の戦いの帰趨を決定づける重要な要因となりました。松尾山城からの攻撃が、西軍の側面を突き、東軍の勝利に大きく貢献したのです。

小早川秀秋が城を大改造した場所はどこ

小早川秀秋が大改造した城は岡山城です。秀秋は関ヶ原の戦い後、岡山城主となり、わずか1年10ヶ月という短い在城期間でしたが、以下のような大規模な改造を行いました:

## 主な改造内容

1. 中堀(当時の外堀)の外側に城下町(三之外曲輪)を拡張し、その周囲に新たな外堀を設けました。

2. 新設された外堀は「二十日堀」と呼ばれ、領民と家臣を動員した突貫工事でわずか20日間で完成させました。

3. 本丸中段を増築しました。

4. 二之丸に石山門を増設しました。

これらの改造により、岡山城とその城下町の規模が大きく拡大しました。秀秋の改造は、岡山城の発展と城下町の整備に大きく貢献し、後の池田家による岡山藩政の基礎となりました。

小早川秀秋が所有した城の歴史についてもっと知りたい

小早川秀秋は、その短い生涯の中で複数の重要な城を所有し、それぞれの城で積極的な改革を行いました。以下に、秀秋が所有した主な城とその歴史を紹介します。

## 岡山城

小早川秀秋は関ヶ原の戦い後、備前・美作50万石を与えられ、岡山城主となりました。

**主な改造**

- 中堀(当時の外堀)の外に城下町(三之外曲輪)を拡張し、新たな外堀を設置

- 「二十日堀」と呼ばれる新しい堀を、領民と家臣を動員して20日間で完成

- 本丸中段の増築

- 二之丸に石山門を増設

秀秋の在城期間はわずか1年10ヶ月でしたが、この短期間で大規模な改造を行いました。

## 名島城

名島城は福岡市東区に位置し、筑前国の城主として秀秋が相続しました。

**歴史的背景**

- 小早川隆景の隠居後、秀秋がこの城を相続

- 慶長の役、豊臣秀吉による筑前国没収、その後の復領といった紆余曲折を経験

## 亀山城

亀山城は京都府亀岡市にあり、秀秋は丹波国の城主としてこの城を治めました。

小早川秀秋は、これらの城で領内の安定と発展を図る改革を積極的に実行し、領主として優れた手腕を発揮したとされています。特に岡山城では、短期間ながら大規模な改造を行い、後の城と城下町の発展に大きな影響を与えました。

秀秋の城主としての在位期間は短かったものの、彼の行った改造や政策は、各地域の発展に重要な役割を果たしたと言えるでしょう。

小早川秀秋が所有した城の現在の状態は

小早川秀秋が所有した主な城とその現在の状態は以下の通りです:

1. 岡山城(岡山県岡山市)

- 2022年11月3日に「令和の大改修」を終え、リニューアルオープンしました。

- 天守は耐震性向上工事が行われ、外壁も塗り直されて漆黒の壁になりました。

- 園内の整備が行われ、散策路の改善や石垣の視認性向上、ライトアップの改良などが実施されました。

2. 名島城(福岡市東区)

- 関ヶ原の戦い後、黒田長政に受け継がれましたが、その後の状態に関する具体的な情報は提供されていません。

3. 亀山城(京都府亀山市)

- 明治初期の廃城令により、天守を含むすべての建造物が払い下げられ、多くの遺構や石垣が分割売却されました。

- 大正8年(1919年)に宗教法人「大本」の教祖・出口王仁三郎が城址を買い取り、残った石を使って石垣を一部復元しました。

- 現在は「天恩郷」として平和と人類の幸福を祈る場となっています。

4. 松尾山城(岐阜県不破郡関ケ原町)

- 厳密には秀秋の所有ではありませんが、関ヶ原の戦いで陣を置いた場所です。

- 現在は史跡として保存されており、山頂には「小早川秀秋陣地」の白旗と秀秋の家紋「違い鎌」の旗が立てられています。

- 土塁で囲まれた主郭や桝形虎口などの遺構が残っています。

これらの城のうち、岡山城が最も整備され、一般公開されている状態にあります。

小早川秀秋と徳川家康の関係は

小早川秀秋と徳川家康の関係は

小早川秀秋と徳川家康の関係は、戦略的かつ互恵的な同盟関係であったと言えます。

## 家康の秀秋への接近

徳川家康は早くから小早川秀秋に近づき、恩を売る策を取りました:

- 秀吉死後、秀秋の筑前の領地を回復させた

- 所領高を59万石に大幅増加させた

これにより、家康は秀秋に強い恩義を感じさせることに成功しました。

## 秀秋の立場

秀秋にとって、家康との関係は重要でした:

1. 豊臣秀吉による冷遇:領地を半分以下に減らされ、越前・北ノ庄へ左遷された

2. 家康による恩恵:旧領の回復と加増を受けた

3. 北政所(ねね)の助言:「必ず内府殿[徳川家康]に内応せよ」と言われていた

これらの要因により、秀秋は家康に恩義を感じ、豊臣家よりも家康に与する理由がありました。

## 関ヶ原の戦いにおける関係

関ヶ原の戦いでは、秀秋の裏切りが家康の勝利を決定づけたとされています。しかし:

- 西軍も秀秋の裏切りを予想していた可能性が高い

- 家康は秀秋の動きを注視し、早期の寝返りを期待していた

この裏切りは「盾裏の反逆」と呼ばれ、戦国武将たちが最も忌避した行為でした。

結論として、小早川秀秋と徳川家康の関係は、互いの利益を追求した政治的な同盟関係であり、家康の巧みな人心掌握術と秀秋の現実的な判断が合致した結果と言えるでしょう。

小早川秀秋が家康に恩を売られた具体的な場面は

小早川秀秋が徳川家康に恩を売られた具体的な場面は、主に関ヶ原の戦いに関連しています。以下にその詳細を説明します。

## 家康との接触と恩恵

小早川秀秋は、豊臣政権下で冷遇されていた時期に、徳川家康からの支援を受けました。家康は秀秋に対して、筑前国と筑後国の復領を約束し、所領高を59万石に増加させることを決定しました。これにより、秀秋は豊臣家からの冷遇を乗り越える機会を得ました。

## 関ヶ原の戦いでの裏切り

関ヶ原の戦い(1600年9月15日)では、小早川秀秋は西軍として参加していましたが、戦局が不利になる中で家康への寝返りを決意しました。彼は松尾山に陣を敷いており、最終的には西軍の大谷吉継隊に攻撃を仕掛けることで東軍の勝利に貢献しました。この寝返りが、西軍の敗北を決定づけたとされています。

## 裏切りの背景

小早川秀秋は、豊臣家から冷遇されていたため、家康に対して恩義を感じていた可能性が高いです。また、彼の裏切りは西軍内でも予想されており、大谷吉継は秀秋の動きに警戒していたとされています。家康から与えられた恩恵が、彼の裏切り行動を後押ししたと考えられます。

このように、小早川秀秋が家康に恩を売られた具体的な場面は、彼が関ヶ原の戦いで寝返る前提として家康から受けた復領や所領高の増加という恩恵によって強化されたと言えます。

関ヶ原の戦いでの小早川秀秋の裏切りの背景は

小早川秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いにおける重要な転換点であり、その背景には複数の要因が存在します。

## 小早川秀秋の立場

小早川秀秋は豊臣秀吉の甥であり、豊臣家の一員として育ちましたが、秀吉の死後、その立場は不安定になりました。特に、豊臣政権内での冷遇や、秀頼誕生後の後継者争いにより、彼は自らの運命を危惧していました。彼はかつての有力者である秀次が処刑されたことを目の当たりにし、自身も同様の運命を辿ることを恐れていました。

## 裏切りの動機

### 1. **冷遇と恩義**

秀秋は豊臣政権下で冷遇され、領地を減らされるなど厳しい状況に置かれました。その中で、家康が彼に接近し、領地を回復させるなど支援を行ったため、彼は家康に対して恩義を感じるようになりました。豊臣家から受けた仕打ちに対する恨みが、家康への忠誠心へと変わっていったと考えられます。

### 2. **戦局の見極め**

関ヶ原の戦いが近づく中で、秀秋は西軍として参加していましたが、戦局が不利になることを予見し、裏切りを決意した可能性があります。実際、西軍内でも彼の裏切りを警戒する声が上がっており、大谷吉継は彼の動向を注意深く見守っていました。

### 3. **心理的圧力**

家康からの圧力も影響したとされます。特に、開戦前に家康から催促されたことで、彼は決断を迫られたという逸話もあります。このような心理的なプレッシャーが彼の行動を促した可能性があります。

## 裏切りの結果

小早川秀秋の裏切りによって、西軍は混乱し、東軍(徳川家康)が勝利しました。この出来事は「裏切り者」として語られることが多く、その後の歴史にも大きな影響を与えました。秀秋自身はその後岡山藩主となりましたが、若くして急逝し、その生涯は波乱万丈でした。

このように、小早川秀秋の裏切りには複雑な背景と動機が存在し、それが関ヶ原の戦いにおける結果に大きく寄与したことが理解できます。

小早川秀秋が家康に近づいた理由は

小早川秀秋が家康に近づいた理由は、彼の豊臣政権での冷遇と家康からの支援に起因しています。

## **冷遇と転封**

小早川秀秋は、豊臣秀吉の義甥として期待されていましたが、秀頼の誕生により後継者候補から外され、冷遇されました。彼は朝鮮出兵に従軍した後、領地を大幅に減封され、越前・北ノ庄に転封されることになりました。このような状況下で、彼は豊臣政権からの不満を抱えていました。

## **家康からの恩恵**

家康は秀秋に対して巧妙に接近し、彼が受けた冷遇を理解しつつ、旧領の回復を約束しました。秀秋は、家康の支援によって自らの立場を強化できると考え、恩義を感じるようになりました。特に、豊臣家から冷遇されたことで家康に対抗する理由がなくなり、むしろ彼への忠誠心が強まったとされています。

## **戦局の変化**

関ヶ原の戦いでは、小早川秀秋が東軍に寝返ったことが勝敗を決定づけました。彼は西軍の拠点である松尾山に陣を構えながらも、実際には家康側への寝返りを計画していた可能性があります。西軍内でも彼の裏切りを予想していた武将もいたと言われています。

このように、小早川秀秋が家康に近づいた背景には、豊臣政権での冷遇や家康からの支援、そして戦局による判断が大きく影響しています。

小早川秀秋が家康に恩義を感じた具体的な事例は

小早川秀秋が徳川家康に恩義を感じた具体的な事例は、主に彼の領地復帰と加増に関するもので、以下のような要素があります。

## 領地の復帰と加増

1. **筑前国と筑後国の復領**: 小早川秀秋は、豊臣秀吉の死後、冷遇されていましたが、徳川家康ら五大老によって筑前国と筑後国の復領が決定されました。この復領は彼にとって重要な出来事であり、家康への感謝の念を抱く要因となりました。

2. **所領高の増加**: 秀秋は、復領に加えて所領高も59万石に増加しました。この大幅な加増は、彼が家康に対して恩義を感じる直接的な理由となりました。

3. **北政所からの助言**: 秀秋は育ての親である北政所(ねね)から「必ず内府殿(徳川家康)に内応せよ」と助言されており、この助言も彼が家康に従う一因となりました。

## 関ヶ原の戦いでの行動

関ヶ原の戦いでは、小早川秀秋が西軍から寝返り、東軍に与することで戦局を大きく変えました。彼のこの行動は、家康への恩義を示すものとして理解されます。具体的には、大谷吉継隊への急襲を行い、西軍の敗北を決定づける役割を果たしました。この裏切りは、彼自身が家康に対して感じていた恩義や期待から来たものであると考えられています。

小早川秀秋の家康への恩義は、彼の政治的・軍事的な選択に深く影響し、その結果として歴史的な転換点を迎えることになりました。

小早川秀秋が家康に寝返った際の反応は

小早川秀秋が関ヶ原の戦いで徳川家康に寝返った際の反応は、戦局に大きな影響を与えた重要な出来事として記録されています。以下にその詳細をまとめます。

## 小早川秀秋の背景

小早川秀秋は、豊臣秀吉の甥であり、豊臣政権下で冷遇されていました。彼は家康からの恩恵を受けており、冷遇した豊臣家に対して恨みを抱いていました。このため、家康に対しては恩義を感じていたと考えられています。

## 家康の反応と「問い鉄砲」

関ヶ原の戦いが始まると、小早川秀秋はどちらに味方するか決めかねていました。この状況にしびれを切らした徳川家康は、秀秋の陣に向けて「問い鉄砲」と呼ばれる砲撃を行い、彼の寝返りを促しました。この行動は、秀秋が東軍に加勢する決断をするきっかけとなりました。

## 寝返りの結果と影響

秀秋が東軍に寝返ったことで、西軍の大谷吉継の部隊は側面から急襲され、総崩れとなりました。この寝返りは関ヶ原の戦局を決定づける重要な要因となり、その後、多くの西軍武将が続いて寝返る結果となりました。

## 秀秋のその後

小早川秀秋は戦後、家康から厚遇されましたが、彼の裏切り行為は「盾裏の反逆」として後世に悪名を残しました。彼自身は関ヶ原後も所領を増やしましたが、21歳で若くして亡くなり、その後小早川家は断絶しました。

このように、小早川秀秋の寝返りは関ヶ原の戦いにおいて極めて重要な出来事であり、その背後には複雑な人間関係と政治的背景が存在していました。

小早川秀秋が改革した領土の特徴は

小早川秀秋が改革した領土の特徴は

小早川秀秋が改革した領土の特徴は以下の通りです。

## 領土の変遷

- 小早川秀秋は、筑前国名島城を拠点にし、最初は30万7千石を相続しましたが、後に59万石に増加しました。この過程で、筑前国、筑後四郡、肥前二郡を領有することになりました。

## 検地の実施

- 秀秋は文禄4年(1595年)に全領国規模で検地を実施しました。この検地によって、各村の田・畠・居屋敷の面積や石高が算出され、知行宛行が行われました。検地は領国支配の基盤を強化し、豊臣政権下での石高制の浸透を促進しました。

## 経済政策と年貢制度

- 年貢収納や軍役賦課においても新たな制度を導入し、経済基盤を強化しました。特に博多への「守護不入」の復活を約束することで商業活動を促進させる意図がありました。

## 家臣団の変動

- 秀秋の改革は家臣団の変動を伴い、新たに台頭してきた側近勢力を重視する一方で、旧来の家臣団との対立が生じました。これは、彼の領国支配において重要な要素となりました。

## 政治的背景

- 秀秋の改革は豊臣政権下で行われ、その影響を受けていました。関ヶ原の戦いでは東軍につき、その結果として旧領を復帰できたことから、徳川家康への恩義も感じていました。

小早川秀秋の改革は、領土管理や経済政策において重要な転換点となり、その後の藩政にも影響を与えました。

小早川秀秋が改革した領土の具体的な領域はどこだったのか

小早川秀秋が改革した領土は、主に以下の地域にわたります。

## 領土の具体的な領域

- **筑前国**: 小早川秀秋は筑前国の国主として名島城を居城とし、ここで30万7千石を相続しました。

- **筑後国**: 筑後国の大部分を含み、特に生菜郡や竹野郡などが彼の支配下にありました。

- **肥前国**: 肥前国からも一部の領地(肥前二郡)を領有しており、これらの地域も彼の支配に含まれました。

## 領土の変遷

1. **初期の支配**: 秀秋は文禄4年から慶長2年にかけて、筑前、筑後、肥前の領土を支配しました。

2. **豊臣直轄領期**: 一時的に豊臣政権の直轄領となる期間がありましたが、その後再び彼の支配下に戻りました。

このように、小早川秀秋は九州地方において広範囲な領土を持ち、その支配は時代とともに変化しました。

小早川秀秋の改革で導入された石高制の具体的な仕組みは

小早川秀秋が導入した石高制は、土地の生産力を基準にした年貢制度で、特に文禄四年(1595年)の検地によって確立されました。この制度は、土地の収穫量を「石高」という単位で表し、農民が納める年貢を計算するための基盤となりました。

## 石高制の具体的な仕組み

**1. 石高の定義**

- 石高は、田畑や屋敷地などの土地が生産する米の量を示す指標で、1石は約150kgの米に相当します。土地ごとに異なる生産能力を考慮して、各地に適切な石高が設定されました。

**2. 検地の実施**

- 文禄四年に行われた検地では、小早川秀秋の領内で各村の土地面積とその等級が調査されました。この結果、各村ごとの石高が算出され、名島城を経由して豊臣政権に報告されました。最終的な石高は豊臣政権による政治的判断で決定されました。

**3. 年貢の計算と納入**

- 年貢は、算出された石高に基づき、一定の割合(免率)を掛けて計算されます。農民は自らの耕作地の石高に応じて年貢を納めることになり、これにより領主との関係が明確化されました。

**4. 知行制との関連**

- 石高制は知行制とも密接に関連しており、各大名や武士にはその石高に応じた知行が与えられました。これにより、領主は安定した収入源を確保でき、農民も自らの生産物から利益を得ることが可能となりました。

**5. 社会への影響**

- この制度は、江戸時代の封建制度を支える重要な要素となり、農民層の経済的基盤を形成しました。また、領主間での権力関係や地域支配にも影響を与えました。

小早川秀秋による石高制の導入は、その後の日本の農業経済や社会構造に大きな影響を与えた重要な改革でした。

小早川秀秋の改革が他の領土と比べてどのように影響したのか

小早川秀秋の改革は、彼が支配した筑前国において特有の影響を及ぼし、他の領土と比較しても際立った特徴があります。以下にその主要な点をまとめます。

## 小早川秀秋の改革の概要

小早川秀秋は、関ヶ原の戦いで西軍から東軍に寝返り、その結果として戦局が大きく変わりました。戦後、彼は筑前国において農民保護政策や検地を実施し、領民の福祉を重視した内政を行いました。このような政策は、戦争によって疲弊した地域経済を再建するためのものでした。

## 他の領土との比較

### **経済的影響**

小早川秀秋の改革は、特に農業生産性の向上に寄与しました。彼は1595年に実施した検地を通じて、石高制を確立し、農民への年貢軽減策を講じました。これにより、筑前国は他の領土に比べて早期に経済的安定を取り戻すことができました。対照的に、多くの他の大名は自らの権力維持に注力し、農民への負担が増加する傾向がありました。

### **内政と領民福祉**

小早川秀秋は、一般的には裏切り者として知られていますが、戦後の内政では領民福祉を重視しました。彼の農民保護政策は、他の大名が行った施策とは異なり、地域経済を活性化させる効果がありました。このようなアプローチは、特に戦後混乱期において重要であり、他の領土では見られない特徴です。

### **政治的影響**

彼の寝返りによって、西軍内での動揺が生じ、多くの大名が東軍へと流れる要因となりました。この政治的影響は、単なる個人の裏切りではなく、西軍全体に対する信頼感を損なう結果を招きました。他の領土では、大名同士の権力争いが主な焦点となる中、小早川秀秋の場合は、その行動が戦局全体に深刻な影響を与えました。

## 結論

小早川秀秋の改革は、筑前国において特異な影響を及ぼしました。農民保護政策や検地による経済再建は成功し、その結果として地域社会は安定しました。また、彼の寝返りは戦局に決定的な影響を与え、西軍全体に波紋を広げる結果となりました。このような要素から、小早川秀秋は他の領土と比較しても独自性が際立つ存在であったと言えます。

小早川秀秋の改革が豊臣政権の支配にどのように影響したのか

小早川秀秋の改革は、豊臣政権の支配に多大な影響を与えました。彼の政策や行動は、特に関ヶ原の戦いにおける裏切りを通じて、豊臣政権の崩壊を加速させました。

## 小早川秀秋の背景と改革

**領地の変遷と冷遇**

小早川秀秋は、豊臣秀吉の甥であり、当初は豊臣政権の後継者候補として期待されていましたが、秀頼誕生後に冷遇されました。彼は筑前から越前北ノ庄に転封され、領地が大幅に減少しました。この冷遇が、後に家康との関係を深める要因となりました。

**石高制の導入**

秀秋は文禄四年から始まる支配において石高制を導入し、自身の領国支配を強化しました。この制度は、地域経済の安定化や年貢収入の確保に寄与し、豊臣政権下での地方支配において重要な役割を果たしました。

## 関ヶ原の戦いとその影響

**裏切りによる戦局の変化**

関ヶ原の戦いでは、小早川秀秋が西軍から徳川家康側に寝返ったことで戦局が大きく変わりました。彼は冷遇された経験から家康に恩義を感じており、その結果として徳川側に加担しました。これは西軍にとって致命的な打撃となり、豊臣政権の崩壊を加速させました。

**豊臣政権への影響**

秀秋の裏切りは、豊臣政権内での不満や対立を浮き彫りにし、特に石田三成との関係が悪化しました。三成が推進した政策や報告が武将たちから恨まれ、その結果として彼らが西軍から離れる要因となりました。これにより、豊臣政権は内部からも揺らぎ、その支配力が低下していきました。

## 結論

小早川秀秋の改革と行動は、豊臣政権への信頼を損ない、その後の徳川家康による政権掌握へと繋がりました。彼の領国支配や関ヶ原での裏切りは、単なる個人の選択ではなく、当時の政治状況や勢力図に深く根ざしたものであったと言えます。

小早川秀秋が改革した領土の検地の具体的な方法は

小早川秀秋が行った領土の検地は、特に文禄4年(1595年)に実施され、彼の領国支配の基盤を築く重要なプロセスでした。この検地は、筑前国を中心に筑後と肥前の一部にも及びました。

## 検地の具体的な方法

**1. 検地の実施**

- 検地は、小早川秀秋の家臣である山口宗永によって主導され、各村ごとに組織された部隊が実施しました。これにより、各村の土地が詳細に調査されました。

**2. 村域の確定と等級設定**

- 検地の過程で、村域が確定され、各村には上中下の等級(村位)が設定されました。これにより、土地の生産性が評価され、適切な税負担が決定されました。

**3. 検地帳の作成**

- 検地帳には、田畠や居屋敷ごとの面積と、それに基づいて算出された石高が記載されました。具体的には、各耕作地について面積や石盛(生産量)を詳細に記録し、名請人とともに確認されました。

**4. 知行宛行の実施**

- 検地の成果をもとに知行宛行が行われ、これによって領主としての権限が強化されました。知行高は検地によって確定された石高を基に設定され、年貢収納や軍役賦課にも影響を与えました。

## 検地の意義

小早川秀秋による検地は、豊臣政権下での石高制の浸透を促進し、領国支配を強化するための重要な手段でした。この検地によって得られたデータは、その後の知行制度や年貢制度に大きな影響を与え、小早川秀秋の権威を確立する基盤となりました。

小早川秀秋が朝鮮出兵で経験したことは

小早川秀秋が朝鮮出兵で経験したことは

小早川秀秋は、豊臣秀吉の命を受けて朝鮮出兵に参加し、特に1597年の慶長の役において重要な役割を果たしました。彼の経験は、彼自身の軍事的な成長と後の歴史的評価に大きな影響を与えました。

## 朝鮮出兵の背景

朝鮮出兵は、豊臣秀吉が明国への侵攻を目指す一環として行われました。秀秋は、16歳で初陣を迎え、総大将として朝鮮に渡りましたが、実際には蔚山城の戦いに参加した証拠は乏しく、彼がどの程度戦闘に関与したかは不明です。出兵の目的には、新たな土地を求める武将たちの欲求や、スペインやポルトガルによるアジア進出への警戒も含まれていました。

## 小早川秀秋の役割と経験

小早川秀秋は、朝鮮出兵中に名乗りを「秀秋」に改名し、軍の指揮を執りました。彼は若干16歳で総大将として任命されたため、その責任感とプレッシャーは非常に大きかったと考えられます。彼の軍事経験は、この若さで得られたものであり、将来の戦いにおいても影響を及ぼしました。

## 帰国後の影響

秀吉が亡くなった後、朝鮮出兵は中止され、秀秋は帰国しました。この時期、彼は西軍として関ヶ原の戦いに参加し、その後「裏切り者」として名を馳せることになりますが、その背景には彼自身が抱えていた不満や状況が影響しています。特に、若年であるがゆえに大人たちの都合に振り回されることが多く、その結果として軍事的な判断が難しい状況に置かれていました。

## 結論

小早川秀秋の朝鮮出兵での経験は、彼が若くして軍事指導者として成長する契機となりましたが、その後の人生には多くの困難が待ち受けていました。彼の短い生涯とその評価は、戦国時代の複雑な人間関係と権力闘争を反映しています。

小早川秀秋が朝鮮出兵で経験した具体的な戦いは

小早川秀秋が朝鮮出兵で経験した具体的な戦いは、主に「蔚山城の戦い」とされています。この戦いは、1597年から1598年にかけて行われた慶長の役の一環であり、特に1598年1月に発生しました。

### 蔚山城の戦いの概要

- **時期**: 1598年1月

- **場所**: 蔚山城(現在の韓国)

- **背景**: 朝鮮出兵は豊臣秀吉による明国攻撃を目的としたもので、秀秋はこの出兵に従軍しました。

### 戦闘内容

蔚山城の戦いでは、日本軍が籠城し、明・朝鮮軍との激しい攻防が繰り広げられました。小早川秀秋はこの戦闘に参加したとされるものの、彼の具体的な役割や指揮については記録が不明瞭です。『朝鮮物語』などの後世の文献には彼の参加が記載されていますが、一次史料では確認されていません。

### 結果

蔚山城は最終的に日本軍によって守られ、明・朝鮮軍の攻撃を撃退しましたが、戦闘中には多くの死傷者が出ました。秀秋自身はこの戦い以降、豊臣政権内で冷遇されることとなり、その後の関ヶ原の戦いでの裏切りにつながる要因ともなりました。

### 結論

小早川秀秋は蔚山城の戦いに参加したとされるものの、その具体的な貢献や役割については多くの疑問が残ります。彼の朝鮮出兵後の運命や関ヶ原での行動は、歴史的に重要な要素となっています。

小早川秀秋が朝鮮出兵でどのような役割を果たしたか

小早川秀秋は、1597年から1598年にかけての朝鮮出兵(慶長の役)において重要な役割を果たしました。彼の活動は以下のような点で特に注目されます。

## 出兵の背景と経緯

**豊臣秀吉の命令**

豊臣秀吉は明国への侵攻を目指し、その前段階として朝鮮への服属を強要しました。このため、1597年に全国の大名に対し再度朝鮮出兵を命じ、小早川秀秋もその一員として参加することになります。

**名乗りの変更と出陣**

小早川秀秋は、養父である小早川隆景の死去後、名を「秀秋」に改名し、出陣準備を整えました。

## 戦闘への参加

**蔚山城の戦い**

小早川秀秋は蔚山城の戦いに参加したとされますが、彼が実際に戦闘に関与したかどうかは不明です。『朝鮮物語』には彼の参加が記されていますが、他の一次史料では確認されておらず、実際には戦闘には参加していなかった可能性があります。

## 帰国とその後の影響

**帰国要請と処遇**

1598年に豊臣秀吉から帰国要請を受け、日本へ戻ります。帰国後、彼は豊臣政権内で冷遇され、領地が減少するなどの処遇を受けました。これは石田三成からの報告が影響したと考えられています。

**関ヶ原の戦いでの寝返り**

関ヶ原の戦いでは、小早川秀秋が西軍から東軍に寝返る決断を下しました。この寝返りは戦局を大きく変え、西軍にとって致命的な打撃となりました。彼は徳川家康との関係を深め、その後岡山55万石への加増・移封を受けることになります。

小早川秀秋は朝鮮出兵で直接的な戦闘には関与しなかった可能性が高いものの、その後の関ヶ原の戦いにおける行動によって歴史に大きな影響を与えたと言えるでしょう。

小早川秀秋が朝鮮出兵から帰国した後の経歴は

小早川秀秋は、朝鮮出兵から帰国後、特に関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たしました。彼の経歴は、豊臣政権下での冷遇とその後の寝返り、そして短命であったことが特徴です。

## 朝鮮出兵から帰国

秀秋は朝鮮出兵に従軍した後、帰国時に領地が減封され、越前北ノ庄に転封されました。この時期、彼は豊臣秀吉から冷遇されており、その後の運命に大きな影響を与えました。

## 関ヶ原の戦い

1600年の関ヶ原の戦いでは、西軍として出陣しながらも、戦局が進むにつれて東軍に寝返ることになります。彼の寝返りは戦局を大きく変え、西軍の敗北を決定づける要因となりました。実際、秀秋は松尾山に陣を構えた際、両軍から圧力を受けており、最終的には徳川家康側に与することを選びました。

## 戦後の経歴

関ヶ原の戦い後、秀秋は石田三成の居城である佐和山城を攻め落とし、その功績により岡山55万石に加増・移封されました。この際、彼は名前を「秀詮」と改名しています。また、彼は農民保護政策を施行し、領民への配慮を示しました。

## 死去

小早川秀秋は1602年に21歳で死去しました。死因については諸説あり、一般的には内臓疾患や肝硬変とされていますが、当時の噂では「大谷吉継の祟り」とも言われていました。彼の短い生涯は波乱に満ちており、日本の歴史において特異な存在として記憶されています。

小早川秀秋が朝鮮出兵で見た朝鮮の社会や文化は

小早川秀秋が朝鮮出兵中に見た朝鮮の社会や文化については、彼の経験や当時の状況からいくつかの重要な点が浮かび上がります。

## 朝鮮出兵の背景

豊臣秀吉による朝鮮出兵は、1592年から始まる文禄の役と1597年からの慶長の役に分かれます。秀秋は、特に慶長の役に参加し、戦闘を通じて朝鮮社会を観察しました。彼の出兵は、秀吉の明国征服計画の一環であり、朝鮮を通じて明に圧力をかける意図がありました。

## 朝鮮での社会と文化

秀秋が目にした朝鮮社会は、儒教が根付いた農業中心の社会でした。戦争による混乱の中でも、農民たちは日常生活を続けており、伝統的な家屋や農作業が行われていました。また、朝鮮では家族や地域コミュニティが重視され、儒教的な価値観が強く影響していました。これらは当時の日本とは異なる文化的背景を持っており、秀秋にとって新しい経験であったと考えられます。

### 戦争と文化の接触

小早川秀秋は、蔚山城の戦いなどで朝鮮軍との接触を持ちましたが、彼自身が直接的な戦闘に参加した記録は少なく、そのため彼がどれほど深く朝鮮文化を体験したかは不明です。しかし、戦争を通じて得た情報や体験は、彼の後の政治的選択や行動に影響を与えた可能性があります。

## 帰国後の影響

秀秋は戦後、日本に帰国し、その後徳川家康に仕官することになります。彼の経験は、その後の武士間の関係や政治的動向にも影響を与えました。特に、彼が関ヶ原の戦いで東軍についた背景には、朝鮮での経験や戦争による人間関係が影響していたと言われています。

総じて、小早川秀秋は朝鮮出兵を通じて多様な社会や文化を目撃したものの、その詳細な記録は限られており、多くは後世の解釈に依存しています。

小早川秀秋が朝鮮出兵で受けた傷害や健康問題は

小早川秀秋は、朝鮮出兵において直接的な戦闘での傷害を受けた記録は乏しいものの、出兵後の健康問題が彼の人生に大きな影響を与えました。以下に彼が抱えた主な健康問題について詳述します。

## 健康問題

**アルコール依存症と肝疾患**

小早川秀秋は、7歳から飲酒を始め、19歳でアルコール性肝硬変を発症しました。彼は長期間にわたり大量の酒を飲み続けており、その結果、内臓疾患や肝硬変を引き起こしたとされています。特に、彼の死因はアルコール依存症による内臓疾患や肝硬変である可能性が高いと考えられています。

**精神的影響**

秀秋は、関ヶ原の戦いでの裏切り行為やその後の豊臣家からの冷遇によって精神的なストレスを抱えていました。これが彼の飲酒量を増加させ、さらなる健康悪化を招いたとされています。また、肝硬変によって引き起こされる肝性脳症が原因で、判断力や行動に異常が見られた可能性もあります。

## 出兵とその後

朝鮮出兵自体では、秀秋が具体的に受けた傷害についての記録は少なく、蔚山城の戦いに参加したかどうかも不明確です。しかし、彼の健康状態は出兵後に悪化し、その後の人生において大きな影響を及ぼしました。

小早川秀秋は21歳という若さで亡くなりましたが、その死因は長年の飲酒による健康問題が主な要因であったと考えられています。