榊原康政(さかきばらやすまさ)は、1548年に三河国(現在の愛知県)で生まれた戦国武将であり、徳川家康の重臣として知られています。

彼は「徳川四天王」の一人に数えられ、徳川家の天下統一に大きく貢献しました。

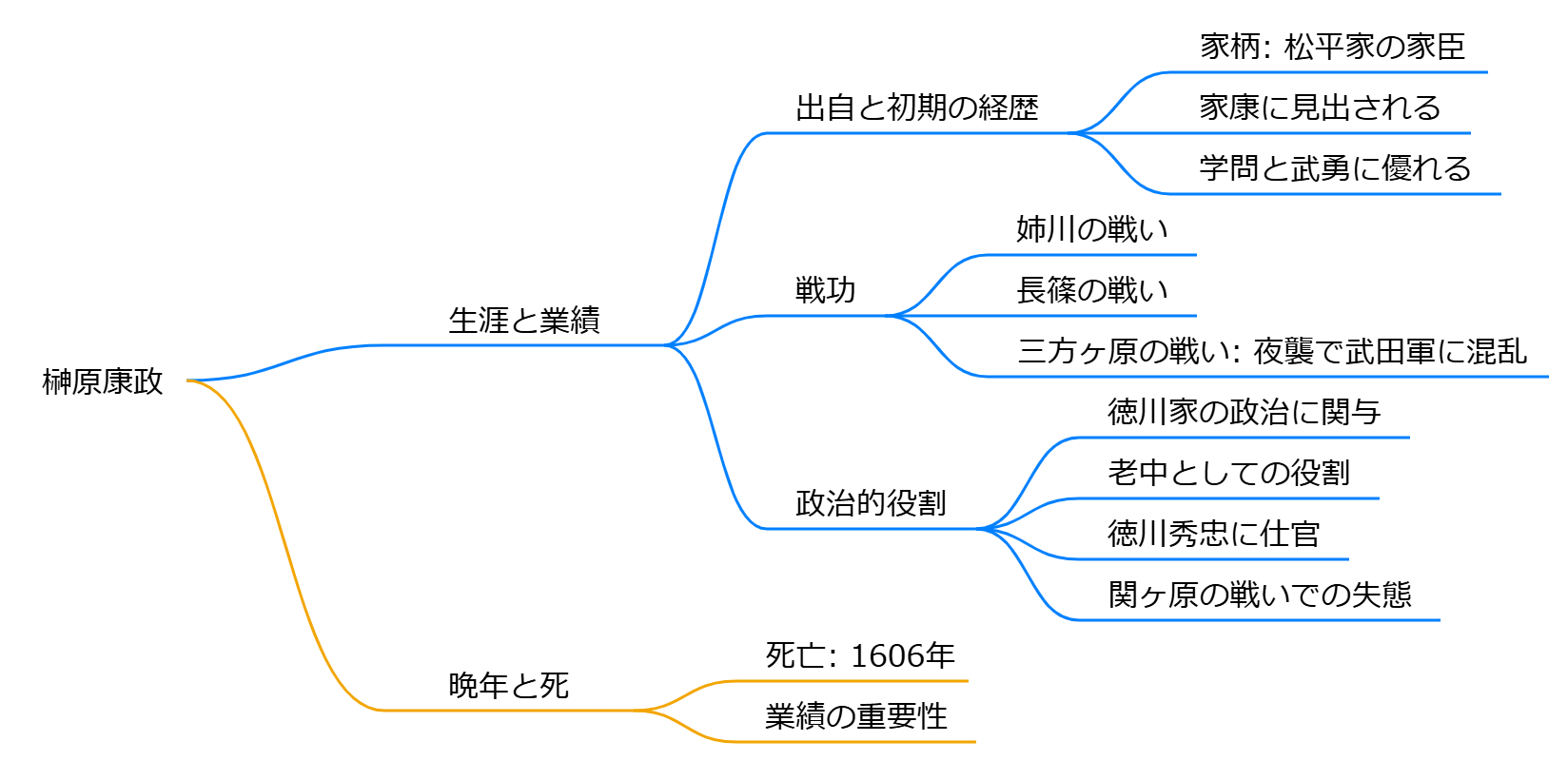

生涯と業績

出自と初期の経歴: 榊原康政は、松平家(後の徳川家)の家臣の家柄に生まれました。

13歳の時に家康に見出され、小姓として仕官しました。

彼は学問と武勇に優れ、家康から「康」の字を賜るほどの信任を受けました。

戦功: 康政は、姉川の戦いや長篠の戦いなど、数々の戦闘で活躍しました。特に、1572年の三方ヶ原の戦いでは、撤退する徳川軍の兵士を集めて夜襲をかけ、武田軍に混乱をもたらしました。

政治的役割: 彼はまた、徳川家の政治にも関与し、老中としての役割を果たしました。1592年からは家康の三男、徳川秀忠に仕官し、1600年の関ヶ原の戦いでは遅刻するという失態を犯しましたが、その後も家康の信任を受け続けました。

晩年と死

榊原康政は、1606年に亡くなりました。

彼の生涯は、武将としての勇猛さと、家康への忠誠心によって彩られています。

彼の業績は、現在でも徳川家の歴史において重要な位置を占めています。

榊原康政

榊原康政

榊原康政(さかきばらやすまさ)は、1548年に三河国(現在の愛知県)で生まれ、1606年に亡くなった戦国時代の武将であり、徳川家康の重臣として知られています。彼は「徳川四天王」の一人に数えられ、数々の戦闘でその武勇を発揮しました。

## 生涯と背景

**出自と初期の経歴**

康政は松平家の陪臣・榊原長政の次男として生まれ、幼名は小平太でした。彼は家康に仕えることになり、13歳の時に小姓として家康に仕官しました。この出会いが彼の人生を大きく変える転機となりました.

**軍事的功績**

康政は「三河一向一揆」で初陣を飾り、その後も数々の戦闘に参加しました。特に「姉川の戦い」や「長篠の戦い」では重要な役割を果たし、家康から「康」という名を賜るなど、その功績が評価されました. 彼はまた、「小牧・長久手の戦い」において豊臣秀吉を挑発し、その行動が注目されました.

## 政治的役割と晩年

康政は徳川幕府が成立した後も活躍し、老中として政治にも関与しました。彼は家康の信任を受けており、関ヶ原の戦いでは秀忠を支える役割を果たしました。しかし、彼の晩年には家康側近との権力争いが激化し、最終的には隠居生活を送りました.

## 死去と遺産

榊原康政は1606年に59歳で亡くなり、館林市にある善導寺に葬られました。彼は武将としてだけでなく、政治家としても重要な役割を果たした人物であり、今なおその功績が顕彰されています.

榊原康政が秀吉を激怒させる具体的な行為は

榊原康政が豊臣秀吉を激怒させた具体的な行為は、1584年の小牧・長久手の戦いにおいて、秀吉を非難する檄文(げきぶん)を作成し、広めたことです。この檄文には、秀吉が織田信長の家臣でありながら、その恩を忘れ、信長の子たちに対して裏切り行為を行ったことが非難されていました。

**檄文の内容**

康政の檄文には以下のような内容が含まれていました:

- 秀吉は「野人の子」であり、元々は馬前の走卒に過ぎない。

- 信長からの大恩を忘れ、信長の子である信孝とその家族を虐殺した。

- 現在、信雄に対しても兵を向けていることから、その行為は大逆無道である。

このような挑発的な内容が書かれた檄文は、立て札として掲示されたり、周囲に広められたとされています。秀吉はこの檄文を目にし、「榊原康政の首を取った者には10万石を与える」と懸賞金をかけるほど激怒しました。康政の行動は、戦局においても重要な影響を及ぼし、秀吉と徳川家康との間で緊張が高まる結果となりました。

小牧・長久手の戦いでの具体的な戦いぶりは

小牧・長久手の戦いにおける具体的な戦いぶりは以下の通りです:

1. 初期の展開:

- 3月、秀吉軍の池田恒興が犬山城を奇襲して占拠し、森長可は羽黒の八幡林で家康勢と戦って敗れました。

- 秀吉は3万の兵を率いて大垣から犬山へ着陣し、小牧山を北東から包囲するよう各武将を布陣させました。

- 一方、信雄・家康連合軍は小牧山に本陣をかまえ、東へ連砦を築いて秀吉軍に対しました。

2. 長久手の戦い:

- 4月6日夜半、秀吉軍は2万の大軍を四隊に分け、楽田から物狂峠を越えて長久手方面へ向かいました。

- この動きは家康側に通報され、家康は9300の兵を率いて小幡城へ向かいました。

- 4月9日早朝、家康軍先遣隊は白山林で秀吉軍の秀次隊を打ち破りました。

- その後、長久手で両軍が激突し、家康軍が優勢となり、秀吉軍の恒興・長可の両大将が戦死しました。

3. 戦いの結果:

- この日の戦いで、秀吉軍は2500人、家康軍は550人の死者を出しました。

- 秀吉は2万の兵を率いて長久手へ向かいましたが、家康はすでに小牧山へ帰っていました。

4. 戦いの終結:

- その後、両軍のにらみ合いが続きましたが、大きな合戦は起こりませんでした。

- 11月、桑名で秀吉と信雄が和議を結び、家康も秀吉と和解して、8ヶ月にわたる戦いは終結しました。

この戦いは、家康にとっては秀吉の三河侵入を防ぐ意義があり、秀吉にとっては信雄に勝利して信長後継の地位を得る意義がありました。

榊原康政が秀吉に送った檄文の全文は

榊原康政が秀吉に送った檄文の全文は以下の通りです:

「それ羽柴秀吉は野人の子、もともと馬前の走卒に過ぎず。しかるに、信長公の寵遇を受けて将師にあげられると、その大恩を忘却して、子の信孝公を、その生母や娘とともに虐殺し、今また信雄公に兵を向ける。その大逆無道、目視するあたわず、わが主君源家康は、信長公との旧交を思い、信義を重んじて信雄公を助けんとして蹶起せり。」

この檄文は、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの際に、37歳の榊原康政が秀吉軍に向けて書いたものです。檄文の内容は秀吉の出自や行動を厳しく批判し、家康の正当性を主張しています。

## 檄文の影響

この檄文は「十万石の檄文」とも呼ばれ、秀吉を激怒させました。秀吉はこれに対し、康政の首を取った者には望みの恩賞を与えると宣言したとされています。

## 後日談

興味深いことに、後に秀吉と家康が和睦した際、秀吉は康政を最初の使者として指名しました。これは、康政の勇気と忠誠心を秀吉が評価したためかもしれません。

榊原康政が秀吉を激怒させるために選んだ戦略は

榊原康政が秀吉を激怒させるために選んだ戦略は、挑発的な内容の檄文(げきぶん)を送ることでした。この戦略には以下の特徴がありました:

## 檄文の内容

康政は秀吉に対して、以下のような挑発的な内容を書きました:

1. 秀吉の出自を侮辱し、「身分いやしい猿吉」「野人の子」などと呼んだ。

2. 織田信長への恩知らずを非難した。

3. 秀吉を「八逆賊」と呼び、織田家を乗っ取ろうとしていると主張した。

## 効果的な挑発の手法

康政の挑発は非常に効果的でした:

1. **達筆の美しい文字**で書かれており、秀吉の教養の低さを暗に示した。

2. 秀吉の**最大のタブーである出自**に言及し、感情を刺激した。

3. 檄文を立札にして公然と掲示するという**大胆な方法**を選んだ。

## 戦略の目的

この挑発には明確な目的がありました:

1. 秀吉を怒らせて**戦局を動かす**こと。

2. 消極的だった序盤戦の状況を変える。

## 結果

康政の戦略は成功を収めました:

1. 秀吉は激怒し、康政の首に**10万石の懸賞金**をかけた。

2. 秀吉は甥の秀次に即座に出撃を命じ、戦局が動いた。

この戦略により、康政は秀吉を煽ることに成功し、小牧・長久手の戦いの展開を有利に導いたのです。

小牧・長久手の戦いでの他の重要な出来事は

小牧・長久手の戦いでは、4月9日の長久手での戦闘以外にも、いくつかの重要な出来事がありました。

1. 羽黒の戦い:3月17日、森長可率いる秀吉軍と徳川軍の酒井忠次らの間で羽黒八幡林の戦いが起こりました。森長可は徳川軍に敗れました。

2. 小牧山城の改修:家康は小牧山に陣を敷き、急ピッチで小牧山城を前線の城として改修しました。

3. 秀吉軍の進軍:3月27日、秀吉は大軍を率いて尾張国に入り、犬山城に着陣しました。29日には楽田城へと本陣を移しました。

4. 防御線の構築:両軍はそれぞれの前線から東西方向へいくつもの砦を築いて防御を固めました。これにより、3月から11月の和睦に至るまでの9か月間、膠着状態が続きました。

5. 羽黒城の構築:秀吉は山内一豊や堀尾吉晴らに羽黒城の構築を命じ、守備させました。

6. 戦線の拡大:尾張北部を中心に、美濃西部・美濃東部・伊勢北・紀伊・和泉・摂津の各地でも合戦が行われました。さらに、北陸・四国・関東でも関連する戦いが起こり、全国規模の戦役となりました。

7. 和睦の成立:11月に秀吉と信雄の間で和睦が成立し、長期にわたった戦いが終結しました。

これらの出来事が小牧・長久手の戦いの全体的な展開に重要な影響を与えました。

榊原康政が秀吉に与えた傷害はどの程度だったのか

榊原康政は秀吉に直接的な身体的傷害を与えたわけではありませんが、精神的および戦略的な打撃を与えました。

## 精神的打撃

康政は小牧・長久手の戦い(1584年)において、秀吉を激怒させる檄文を出しました。この檄文の内容は:

- 秀吉を「織田信長の家臣でありながら、主君の家臣達と敵対し、息子達まで倒した八逆賊」と非難

- 秀吉の出自を攻撃し、「身分いやしい猿吉」「貧民出身」などと罵った

この挑発は非常に効果的で、普段は冷静な秀吉も完全に煽られ、大激怒しました。秀吉は康政の首に10万石の懸賞金をかけ、「榊原康政を殺せ!」と周囲の武将達を焚き付けたほどでした。

## 戦略的打撃

康政の行動は単なる挑発以上の戦略的意味を持っていました:

1. 秀吉軍の士気を低下させた

2. 徳川軍の士気を高揚させた

3. 秀吉を焦らせ、性急な行動を取らせることに成功

結果として、康政は秀吉の甥である秀次の部隊を破るなど、戦況を徳川軍に有利に導きました。

## 結論

榊原康政は、秀吉に直接的な身体的傷害を与えたわけではありませんが、その巧みな戦略と挑発によって、秀吉に大きな精神的打撃と戦略的不利をもたらしました。これは戦国時代の戦いにおいて、非常に重要な「傷害」だったと言えるでしょう。

榊原康政が小牧・長久手の戦いでどのような戦略を用いたのか

榊原康政が小牧・長久手の戦いでどのような戦略を用いたのか

榊原康政は小牧・長久手の戦いにおいて、以下のような戦略を用いました:

## 防御体制の強化

康政は徳川家康の命を受け、小牧山城を防衛に特化した陣城へと改修しました。わずか5日間で土塁、堀、虎口、防柵などを整備し、鉄壁の要塞へと変貌させました。この防御戦略は、かつて織田信長が長篠の戦いで用いた戦術を応用したものでした。

## 心理戦による挑発

康政は秀吉を非難する檄文を作成し、高札として掲示しました。この檄文では、秀吉を「野人の子」「馬前の走卒」と呼び、織田信長への裏切りを糾弾する内容が書かれていました。この心理戦は秀吉の怒りを買い、秀吉は康政の首に懸賞金をかけるほどでした。

## 持久戦略

小牧山城を要塞化したことで、秀吉軍は容易に攻め込むことができませんでした。この状況により、両軍は「にらみ合うこと数日」という膠着状態に陥りました。この持久戦略は、徳川軍が有利な状況で戦うための時間稼ぎとして機能しました。

これらの戦略により、康政は秀吉軍の進攻を抑え、徳川軍の優位を確保することに成功しました。結果として、小牧・長久手の戦いは徳川家康の天下統一への重要な一歩となりました。

榊原康政が小牧山城を改修する際にどのような工事を実施したのか

榊原康政は、徳川家康の命を受けて小牧山城を短期間で大規模に改修しました。主な工事内容は以下の通りです:

## 防御機能の強化

**土塁の構築**

- 小牧山の周囲に二重の土塁を巡らせました。

- 山麓南側の土塁は高さ8mにも及び、日本最大級の規模となっています。

**堀の整備**

- 複数の堀を新たに掘り、防御力を高めました。

**虎口の改修**

- 敵の侵入を防ぐため、城門(虎口)の構造を強化しました。

**大手道の改良**

- それまでまっすぐだった大手道を曲げ、攻めにくい構造に変更しました。

## 改修の特徴

- 改修は山麓から中腹にかけて広範囲に及びました。

- 防御設備を備えた堅固な陣城へと生まれ変わらせました。

- 驚くべきことに、これらの大規模な改修工事をわずか5日間で完了させたとされています。

この改修により、小牧山城は秀吉軍に対抗できる強固な要塞となり、家康軍の重要な拠点として機能しました。榊原康政の指揮下で行われたこの迅速かつ大規模な改修は、当時の緊迫した状況を物語っています。

小牧・長久手の戦いでの康政の戦略が他の戦国武将にどのように影響したのか

小牧・長久手の戦いにおける榊原康政の戦略は、直接的な影響を示す具体的な記録は少ないものの、いくつかの重要な側面で他の戦国武将に影響を与えた可能性があります。

## 康政の戦略的貢献

**防御戦術の革新**

康政は小牧山城を5日間で大規模改修し、堀、土塁、虎口などを備えた防衛に特化した陣城へと変貌させました。この迅速かつ効果的な防御戦術は、他の武将たちに短期間での要塞化の重要性を示した可能性があります。

**機動力と奇襲の活用**

姉川の戦いでの康政の戦術は、家康に「この手の戦い方は、この度の康政が手本なり」と言わしめたほどでした。この経験は小牧・長久手の戦いでも活かされ、機動力と奇襲の重要性を他の武将たちに印象づけたと考えられます。

**心理戦の活用**

康政は秀吉を非難する檄文を書いて挑発したとされています。この心理戦術は、戦場外での戦略の重要性を他の武将たちに示唆した可能性があります。

## 戦いの影響

**戦術と戦略の融合**

小牧・長久手の戦いでは、家康軍の奇襲と速攻の戦術が秀吉軍の築城と包囲の技術と対峙しました。この戦いは、多様な戦術の組み合わせの重要性を他の武将たちに示したと考えられます。

**外交と政略の重要性**

戦いの結果、秀吉と家康の間で和睦が成立し、政略結婚も行われました。この展開は、戦闘だけでなく外交と政略の重要性を他の武将たちに認識させたでしょう。

## 結論

榊原康政の戦略は、防御戦術の革新、機動力と奇襲の活用、心理戦の導入など、多面的な側面で他の戦国武将に影響を与えた可能性があります。小牧・長久手の戦いは、戦術、戦略、外交、政略の複合的な重要性を示し、戦国時代末期の武将たちの戦略思考に影響を与えたと考えられます。

小牧山城の防御設備はどのようにして構築されたのか

小牧山城の防御設備は、織田信長の時代と徳川家康による改修の二つの主要な段階で構築されました。

## 織田信長時代の防御設備

1. 三重の石垣:山頂の本丸を三重の石垣で守りを固めました。

2. 曲輪:中腹を削平して多数の曲輪を構築しました。

3. 大手道:幅約5mの大手道を設け、両端に石積みを施し、20cmの排水溝を設置しました。

4. 城下町:小牧山南麓に計画的に城下町を整備し、防御線の一部としました。

## 徳川家康による改修(小牧・長久手の戦い時)

1. 土塁:山の周囲全体を二重の土塁で囲みました。現在は内側のみ残っており、幅10m、高さ3m(堀含めると5m)です。

2. 堀:土塁と組み合わせて堀を設けました。

3. 虎口:要所に防衛用の虎口(出入り口)を設置しました。

これらの防御設備は、短期間で効果的に構築されました。小牧山がチャート層でできた岩山であったため、現地の石材を使用できたことが、迅速な築城を可能にしました。また、徳川家康は武田流築城術を応用し、二重の土塁(二重土居)を採用することで、強固な防御線を築きました。

江戸時代には、小牧山は「御勝利御開運の御陣跡」として尾張藩領となり、一般の入山が禁止されました。このおかげで、堀や土塁などの遺構が非常に良好な状態で保存され、日本の城郭史上貴重な資料となっています。

小牧・長久手の戦いでの康政の役割が他の徳川四天王と比べてどのように異なっていたのか

榊原康政は小牧・長久手の戦いにおいて、他の徳川四天王と比較して特に際立った役割を果たしました。

## 戦略的貢献

康政は小牧山城の防御力強化に大きく貢献しました。家康が小牧山に陣を構えた際、康政はわずか5日間で城の改修工事を完了させ、二重の土塁を設け、堀を掘って虎口を作るなど、防御力を大幅に向上させました。

## 戦術的活躍

康政は戦場での戦術面でも卓越した能力を発揮しました:

1. 情報収集と偵察活動を行い、敵軍の位置を特定しました。

2. 白山林で休息中の羽柴秀次率いる別働隊を奇襲し、壊滅させることに成功しました。

3. この襲撃戦で、木下氏の武将を複数打ち取るという大きな戦果を上げました。

## 心理戦での貢献

康政は秀吉を挑発する独自の戦略を展開しました。「主君・織田家から受けたご恩を忘れてお家を乗っ取ろうとするとは何たることか」という内容の檄文を作成し、あちこちに立てて秀吉を挑発しました。この行動は秀吉を激怒させ、康政の首に100,000石の賞金をかけさせるほどでした。

## 外交的役割

戦闘だけでなく、康政は外交面でも重要な役割を果たしました。和睦完了時には、家康の使者として京都に派遣され、豊臣秀吉と直接交渉を行いました。

他の徳川四天王も小牧・長久手の戦いで活躍しましたが、康政の多面的な貢献—戦略、戦術、心理戦、外交—は特に際立っていました。彼の活躍は、数的劣勢にあった徳川軍が勝利を収めるうえで極めて重要な役割を果たしたと言えます。

小牧山城の現在の状態はどうなっているのか

小牧山城の現在の状態は以下のようになっています:

## 保存状態

小牧山城は、戦国時代の遺構が良好な状態で維持されており、山全体が史跡に指定されています。江戸時代に尾張徳川家によって保護され、入山が禁止されていたこともあり、堀や土塁などがきれいな状態で残っています。

## 整備と公開状況

1. 山頂には「小牧山歴史館」(旧 小牧市歴史館)があり、令和5年(2023年)4月1日にリニューアルオープンしました。

2. 山麓には「小牧山城史跡情報館」(れきしるこまき)があり、小牧山の歴史や石垣などの遺構、自然について学ぶことができます。

3. 緑豊かな史跡内を散策しながら、石垣や土塁、堀などの戦国時代の遺構を見学することが可能です。

## 現在進行中の工事

令和6年(2024年)10月1日から令和7年(2025年)3月末まで、史跡小牧山山頂部の整備工事に伴い、山頂の一部で立入規制が実施されています。

## 発掘調査の成果

近年の発掘調査により、小牧山城が石垣を用いた本格的な城であった可能性が指摘されています。これにより、織田信長が築いた城の実態がより明らかになりつつあります。

小牧山城は、現在も歴史的価値の高い遺構を保持しながら、整備と公開が進められ、訪問者が戦国時代の城郭を学び、体験できる貴重な史跡となっています。

榊原康政が家康に認められた理由は

榊原康政が家康に認められた理由は

榊原康政が徳川家康に認められた主な理由は以下の通りです:

1. 早熟な才能: 康政は若くして家康に見出され、その才能を認められて小姓として仕えるようになりました。

2. 文武両道: 学問と武勇の両方に優れており、家康から高く評価されました。

3. 三河一向一揆での活躍: 1563年の三河一向一揆で初陣を果たし、武功を立てて家康から称賛されました。この功績により、家康から「康」の字を名前に用いることを許されました。

4. 忠誠心: 康政は主君に対する強い忠誠心を持ち、家康のために真実を述べる勇気も持っていました。

5. 戦場での活躍: 姉川の戦いや長篠の戦いなど、数々の重要な戦いに参加し、家康を守り続けました。

6. 人望: 康政は人望が厚く、家康だけでなく後の将軍徳川秀忠からも信頼されていました。

これらの要因により、榊原康政は家康に認められ、最終的に徳川四天王の一人として数えられるほどの重要な家臣となりました。

榊原康政が家康に仕える前はどんな立場だったの

榊原康政は、家康に仕える前は以下のような立場でした:

1. 松平家の陪臣(家臣の家臣)である榊原長政の次男として生まれました。

2. 幼名は亀、小平太と呼ばれていました。

3. 叔父の酒井忠尚に小姓として仕えていたとされています。

4. 幼少より勉学に励み、学問を好んでいたようです。

5. 13歳の時に、今川家の人質として生活していた家康に出会い、その才能を見出されて小姓となりました。

この出会いが康政の人生の転機となり、家康の家臣として仕えるようになったのです。康政は家督を継がない次男という立場であったため、当初は松平家に仕えることをあまり深く考えていなかったかもしれません。しかし、家康との出会いにより、その後の人生が大きく変わることになりました。

榊原康政と家康の初めての出会いはどんな場面だったの

榊原康政と徳川家康の初めての出会いは、1560年(永禄3年)に愛知県岡崎市にある大樹寺で行われました。康政が13歳、家康が19歳の時のことです。

この出会いは、歴史的に重要な「桶狭間の戦い」の直後に起こりました。家康は桶狭間の戦いの翌日、5月20日に大樹寺に立ち寄りました。この時、康政は大樹寺で学問に励んでいたとされています。

家康は康政の利発さに目を留め、その場で康政を小姓(こしょう)として召し抱えました。康政の勉学好きな性格と知性は、大樹寺の僧侶たちからも高く評価されていたようです。

この出会いが、後に康政が徳川四天王の一人として家康を支える長い関係の始まりとなりました。

榊原康政が家康に認められた具体的な理由は

榊原康政が徳川家康に認められた具体的な理由は、以下の点にあります:

## 学問と武芸の才能

康政は幼少期から学問に励んでおり、13歳で家康に初めて会った際、その才能を認められ小姓として起用されました。文武両道に優れた武将として評価されていました。

## 初陣での活躍

16歳で迎えた初陣、三河一向一揆の平定において、康政は目覚ましい活躍を見せました。この功績により、家康は自身の名前の一字である「康」を康政に与え、その才能を高く評価しました。

## 忠誠心と直言する勇気

康政は家康に対して絶対的な忠誠を示すと同時に、必要に応じて直言する勇気も持ち合わせていました。家康の判断に誤りがあれば躊躇せずに指摘し、正論を述べる姿勢を貫きました。

## 戦場での功績

1572年の三方ヶ原の戦いでは、康政は後陣を守りつつ家康を無事に浜松城へと逃がすことに成功しました。この行動は家康に高く評価され、以降さらに重用されるきっかけとなりました。

これらの要素が相まって、榊原康政は家康に深く認められ、徳川四天王の一人として重用されるに至ったのです。

榊原康政が家康に仕えることでどのような影響があったの

榊原康政が徳川家康に仕えたことで、以下のような重要な影響がありました:

## 出世と地位の向上

康政は陪臣の身分から家康の小姓となり、最終的に徳川四天王の一人として重臣の地位にまで上り詰めました。この出世は、康政の優れた能力と家康からの信頼によるものでした。

## 武功の機会

家康の下で、康政は多くの重要な戦いに参加する機会を得ました。姉川の戦い、長篠の戦いなど、歴史に名を残す戦いで活躍し、徳川家の勢力拡大に貢献しました。

## 家康からの信頼獲得

康政は家康から深い信頼を得ており、その証として家康から「康」の一字を賜りました。これは康政の功績と能力が高く評価されていたことを示しています。

## 政治的影響力の拡大

康政は単なる武将としてだけでなく、政治的にも重要な役割を果たしました。例えば、宇喜多騒動の調停役として派遣されるなど、外交的な任務も担いました。

## 家系の安定

康政の功績により、榊原家は徳川幕府下で安定した地位を得ました。康政の死後も、徳川家は榊原家の存続を重視し、危機的状況でも家を存続させる特別な配慮がなされました。

## 徳川家の安定に貢献

康政は徳川家の重臣として、家康が危機に陥った際にも機転を利かせて助け、幕府開設に大きく貢献しました。

これらの影響により、榊原康政は徳川家の重要な家臣として歴史に名を残すことになりました。彼の活躍は、徳川家の発展と安定に大きく寄与したと言えるでしょう。

榊原康政が家康に「康」の字を賜った理由は

榊原康政が徳川家康から「康」の字を賜った理由は、三河一向一揆における康政の顕著な功績によるものです。

1563年(永禄6年)に発生した三河一向一揆で、康政は以下のような活躍をしました:

1. 若年での奮闘: 康政はわずか16歳で、元服前にもかかわらず自ら志願して先陣を切りました。

2. 勇敢な戦いぶり: 敵軍に対して果敢に突撃し、圧倒的な戦いぶりを見せました。

3. 家康への忠誠: 多くの三河の有力武士たちが一揆側に加わる中、康政は家康側に残って戦いました。

家康はこの康政の武功を高く評価し、自らの名前の一字である「康」を与えました。これにより、康政は幼名の「於亀」(亀丸)から「康政」へと改名することになりました。

この「康」の字を賜ったことは、家康からの深い信頼と評価の証であり、康政の武勇と忠誠心が認められた結果といえます。この功績により、康政は同年に侍大将にも抜擢されています。

榊原康政が三河一向一揆でどのような役割を果たしたのか

榊原康政が三河一向一揆でどのような役割を果たしたのか

榊原康政は、1563年に勃発した三河一向一揆において重要な役割を果たしました。

康政は当時16歳で、この戦いが彼の初陣となりました。家康の小姓として参戦し、家康側に付いて一揆の鎮圧に尽力しました。

特筆すべき点として:

1. 康政は、元の主君であった酒井忠尚が一揆側についていたにもかかわらず、家康に忠誠を示しました。

2. 戦いの中で、康政は味方の士気を高めるため「仏罰は俺が引き受ける!安心しろ!」と叫んだとされています。

3. 彼の武功は家康に認められ、その結果として家康から「康」の一字を賜りました。

この三河一向一揆での活躍が、後に康政が徳川四天王の一人として重用される契機となったと考えられます。家康にとって三大危機の一つとされるこの戦いで、康政は家康への忠誠と武勇を示し、その後の出世の基礎を築いたのです。

榊原康政が三河一向一揆で特に活躍した戦いはどれか

榊原康政が三河一向一揆で特に活躍した戦いは、「上野の合戦」です。この戦いは康政の初陣となり、16歳という若さにもかかわらず、自ら先鋒を志願して敵陣に突っ込んでいきました。

康政の活躍は以下の点で特筆されます:

1. 自ら先鋒を志願し、度胸の良さを示しました。

2. 仲間たちに「仏罰は私がすべて引き受けてやる」と言って安心させ、士気を高めました。

3. 実の兄が敵側にいるという困難な状況下でも、ひるむことなく戦いました。

この戦いでの康政の武功は家康に認められ、その結果として家康から「康」の字を与えられました。これは康政が大いに活躍したことを示す重要な証拠です。

上野の合戦での康政の勇敢な行動は、家康にとって非常に心強いものであったと考えられます。特に、家康自身も銃弾を受けるほどの危機的状況下で、康政が先陣を切って戦う姿は印象的だったでしょう。

榊原康政が徳川家康から「康」の字を賜った理由は

榊原康政が徳川家康から「康」の字を賜った理由は、三河一向一揆の鎮圧における功績によるものです。

## 三河一向一揆での活躍

1563年(永禄6年)に起こった三河一向一揆において、榊原康政は以下のような活躍を見せました:

1. 16歳という若さにもかかわらず、自ら志願して先陣を切りました。

2. 敵軍を圧倒し、大きな功績を上げました。

3. まだ元服前であったにもかかわらず、勇敢に戦いました。

## 「康」の字を賜る

この戦いでの功績が認められ、徳川家康は康政に「康」の字を与えました。これにより、康政は以下の変化がありました:

- 幼名の「於亀」(おかめ)から「康政」に改名しました。

- この出来事は、榊原康政にとって大きなターニングポイントとなりました。

## 功績の背景

三河一向一揆の際、多くの松平家(後の徳川家)の家臣が一揆衆に加担する中、康政は家康に味方して一揆の鎮圧に貢献しました。この忠誠心と武勇が高く評価されたのです。

この「康」の字を賜ったことは、徳川家康からの深い信頼と評価の表れであり、若き榊原康政の将来性を見込んだものと言えるでしょう。

榊原康政が初陣を果たした際の具体的な戦いぶりは

榊原康政の初陣は、1563年に発生した**三河一向一揆**において行われました。この戦いは、徳川家康が一向宗の門徒に対して課税を試みたことから起こった反乱で、康政は家康側で戦うことになりました。

## 戦いの状況

- **年齢と役割**: 康政は当時16歳で、まだ元服していない若者でしたが、自ら志願して先陣を務めました。

- **戦闘の内容**: 康政は、敵軍に対して圧倒的な働きを見せ、戦局を有利に進める重要な役割を果たしました。具体的な戦闘の詳細は記録に残っていませんが、彼の活躍が評価され、家康から「康」の字を賜りました。

## 戦功とその後

- **武功の評価**: 康政の初陣での功績は大きく、その後も家康の側近として多くの戦いに参加し続けました。彼は後に徳川四天王の一人として知られるようになります。

- **影響**: この初陣によって康政は家康から信任され、彼の武将としてのキャリアが始まることとなりました。

このように、榊原康政は若くして重要な戦闘に参加し、その勇敢さと能力によって後の成功へとつながる道を切り開きました。

榊原康政が豊臣秀吉を挑発した檄文の内容は

榊原康政が豊臣秀吉を挑発した檄文は、1584年の小牧・長久手の戦いにおいて書かれました。この檄文は、秀吉に対する強烈な批判を含んでおり、以下のような内容が伝えられています。

## 檄文の主な内容

- **秀吉の出自と裏切り**: 「羽柴秀吉は野人の子であり、元々は馬前の走卒に過ぎない」とし、彼が信長から受けた恩を忘れ、信長の子である信孝公を虐殺したことを非難しました。

- **信雄公への攻撃**: 秀吉が信雄公に兵を向けていることを「大逆無道」と表現し、これに対して徳川家康が信義を重んじて信雄公を助けるために立ち上がったと記述しています。

この檄文は、康政が敵味方に広めることで秀吉軍の戦意を削ぐことを狙ったものであり、結果的に秀吉は激怒し、「榊原康政の首を取った者には10万石を与える」と命じたとされています。康政の巧妙な戦術によって、豊臣軍は敗北し、この挑発は戦局に大きな影響を与えました。

榊原康政が関ヶ原の戦いに遅れた理由は

榊原康政が関ヶ原の戦いに遅れた理由は、主に徳川秀忠の上田城攻撃に起因しています。以下の点が重要です。

## 上田城攻撃の影響

1. **上田城攻撃の命令**: 康政は秀忠の軍監として、信濃の上田城を攻める命令を受けていました。上田城の城主である真田昌幸が西軍に寝返ったため、これを攻略する必要がありました。

2. **悪天候と通信遅延**: 上田城への進軍中、悪天候が続き、家康からの進発命令を伝える使者が遅れました。このため、秀忠は上田城攻撃を続けることになり、結果として関ヶ原の戦いに間に合わなくなりました。

## 家康の反応と康政の役割

3. **家康の激怒**: 秀忠が戦いに遅れたことに対し、家康は激怒し、秀忠との面会を拒否しました。しかし、康政は秀忠をかばうために家康のもとを訪れ、彼の失態を弁明しました。

このように、榊原康政は上田城攻撃による戦略的な判断と悪天候による影響を受けて関ヶ原の戦いに遅れたことが明らかです。

榊原康政の戦歴にどのような出来事が含まれているのか

榊原康政の戦歴にどのような出来事が含まれているのか

榊原康政の戦歴には、いくつかの重要な出来事が含まれています。以下にその主な戦闘と出来事をまとめます。

## 初陣と三河一向一揆

- **初陣**: 康政は13歳の時、1564年に発生した**三河一向一揆**で初めて戦場に立ちました。この一揆では、松平家康(後の徳川家康)の側に付き、武功を挙げたことから家康から「康」の字を授けられました。

## 主要な戦闘

- **三方ヶ原の戦い(1572年)**: 康政はこの戦いで、武田軍に対して冷静な判断を下し、敵陣に夜襲をかけることで混乱を引き起こしました。この作戦は成功し、彼の名声を高めました。

- **小牧・長久手の戦い(1584年)**: この戦いでは、豊臣秀吉との対決が行われ、康政は秀吉を挑発する檄文を広めました。この行動が原因で、秀吉は康政に懸賞金をかけるほど激怒しました。最終的には、この戦いは決着がつかず、和睦に至りました。

## その他の活動

- 康政はその後も多くの戦闘に参加し続け、特に先陣を切る役割で数々の武功を挙げました。また、彼は情報操作や策略にも長けており、家康のために多くの戦略的な行動をとりました。

榊原康政は、その勇猛さと知恵で徳川家康を支え、日本の歴史に名を刻んだ武将です。

「姉川の戦い」での榊原康政の活躍についてもっと知りたい

榊原康政は、姉川の戦いにおいて重要な役割を果たした戦国時代の武将です。この戦いは1570年6月28日に行われ、織田信長と徳川家康の連合軍が、浅井長政と朝倉義景の連合軍と対峙しました。

## 姉川の戦いにおける榊原康政の活躍

**横槍による奇襲**

姉川の戦いでは、朝倉軍が数に勝り、織田・徳川軍は劣勢に立たされていましたが、榊原康政は家康の命令を受けて、朝倉軍の側面を突く形で攻撃を仕掛けました。これにより朝倉軍は混乱し、戦局が一気に有利に傾きました。康政の機動力ある行動が勝利への大きな要因となったとされています。

**戦術的な貢献**

康政は、敵陣形に乱れが生じた瞬間を見逃さず、迅速に側面から攻撃を行いました。この「横槍」によって朝倉軍は分断され、その後信長が加勢することで織田・徳川軍が勝利を収めることができました。彼の突撃は士気を高め、連合軍全体の反撃を促しました。

## 戦後の評価と影響

姉川の戦いでの功績により、榊原康政は家康から「旗本先手役」に任命され、その後も多くの戦いに参陣しました。特に1584年の小牧・長久手の戦いでは、羽柴秀吉を挑発する檄文を書いたことでも知られています。また、1590年には上野国の館林城の城主となり、10万石を与えられるなど、その地位を確立しました。

## 結論

榊原康政は姉川の戦いでその卓越した戦術と勇敢な行動によって勝利に大きく貢献しました。この戦いで得た名声は彼のその後の武将としてのキャリアにも影響を与え、徳川家臣団内で重要な地位を占めることとなりました。康政は歴史的にも重要な武将として評価されており、その活躍は今なお多くの人々に語り継がれています。

「長篠の戦い」での榊原康政の役割はどのようなものだったのか

榊原康政は、1575年の長篠の戦いにおいて重要な役割を果たした武将です。この戦いは、織田信長と徳川家康の連合軍が武田勝頼の軍と対峙した歴史的な戦闘であり、康政の活躍が勝利に寄与しました。

## 榊原康政の役割

**1. 戦闘指揮**

康政は、徳川軍の一員として戦闘に参加し、特に騎馬隊との戦闘においてその能力を発揮しました。彼は武田軍の騎馬隊に対抗するため、織田・徳川連合軍の陣形を整え、鉄砲隊を効果的に配置する戦術を支持しました。

**2. 鉄砲隊の活用**

長篠の戦いでは、日本初の大規模な鉄砲隊が用いられ、康政もこの新しい戦術の重要性を理解し、実行に移しました。彼は鉄砲隊の指揮を執り、武田軍に対して効果的な攻撃を行いました。

**3. 勝利への貢献**

戦闘中、康政は敵部隊に対して突撃し、混乱を引き起こすことで連合軍の勝利に貢献しました。最終的に、武田軍は大きな損害を被り、長篠の戦いは織田・徳川連合軍の勝利で終わりました。この勝利は、その後の戦国時代における両軍の勢力図を大きく変える要因となりました。

榊原康政はこの戦いを通じて、その名声と地位を確立し、徳川家康からも高く評価される存在となりました。

榊原康政が徳川家康から「康」の字を授けられた理由は何か

榊原康政が徳川家康から「康」の字を授けられた理由は、彼の初陣における顕著な武功にあります。1563年の三河一向一揆で、当時16歳の康政は元服もしていない若者でありながら、自ら志願して先陣を務め、敵軍を圧倒しました。この活躍が認められ、家康から「康」の字を賜り、幼名の「於亀」から「康政」へと改名されたのです。

この戦いは家康にとっても重要な局面であり、康政の貢献は彼の出世の基盤となりました。以降、康政は徳川四天王の一人として名を馳せ、文武両道の武将として知られるようになりました。

小牧・長久手の戦いでの榊原康政の戦いぶりについて教えて

小牧・長久手の戦いにおける榊原康政の戦いぶりは、彼の軍事的才能と戦略的な役割を際立たせる重要な出来事です。この戦いは1584年に、徳川家康と羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)との間で行われ、両者の権力闘争を象徴するものとなりました。

## 榊原康政の戦闘における役割

**防御工事の実施**

榊原康政は、小牧山城の防御を強化するために、わずか5日間で土塁や堀を整備し、要所に砦を築くという大規模な改修作業を行いました。この迅速な準備は、家康軍が秀吉軍に対抗するための重要な基盤となりました。

**羽柴秀次との戦闘**

康政は、秀吉の甥である羽柴秀次の部隊に対して積極的に攻撃を仕掛けました。彼は側面から突撃し、秀次隊を壊滅させるなど、局地戦での活躍が目立ちました。この突撃は徳川軍全体の士気を高め、他の武将たちも続いて行動を開始しました。

**挑発行為とその影響**

康政はまた、羽柴軍に対して挑発的な檄文を広め、その結果として秀吉が激怒し、康政に対して高額な褒美をかけるという伝承も残っています。このような挑発行為は、戦局において心理的な影響を与えました。

## 戦いの結末と評価

小牧・長久手の戦いは最終的には和睦で終息しましたが、康政の戦闘での活躍は彼自身の名声を高めるだけでなく、家康が後に天下統一を果たすための重要なステップとなりました。秀吉も康政の勇敢さと豪胆さを称え、彼を殺さずにその功績を認めました。

このように、小牧・長久手の戦いで榊原康政は、その卓越した指揮能力と勇敢さによって歴史的な役割を果たした武将として評価されています。

榊原康政が豊臣秀吉に挑発した具体的な内容は何か

榊原康政が豊臣秀吉に挑発した具体的な内容は、1584年の小牧・長久手の戦いにおける檄文に表れています。この檄文では、康政が秀吉を痛烈に批判し、彼の行動を非難しました。

## **檄文の内容**

1. **信長への裏切り**: 康政は「秀吉は信長公の恩を忘れて、息子の信雄に敵対する義なき者」と述べ、秀吉が信長から受けた恩恵を無視し、信長の家族に対して裏切り行為を行ったことを指摘しました。

2. **身分の侮辱**: 康政は秀吉を「身分いやしい猿吉」と呼び、その出自を侮辱することで挑発しました。これは、秀吉にとって非常に敏感な問題であり、彼のプライドを刺激するものでした。

3. **天罰の警告**: 康政は「そのような豊臣秀吉に味方すれば、天罰が下るに違いない」と警告し、周囲に秀吉への同情を促す形で士気を高めました。

この挑発に対し、豊臣秀吉は激怒し、「榊原康政の首を取った者には10万石を与える」と宣言しました。この反応は康政の狙い通りであり、戦局を動かすきっかけとなりました。康政はこの挑発によって徳川軍の戦意を高め、戦闘が活発化する結果となりました。