後藤基次(後藤又兵衛)について

基本情報

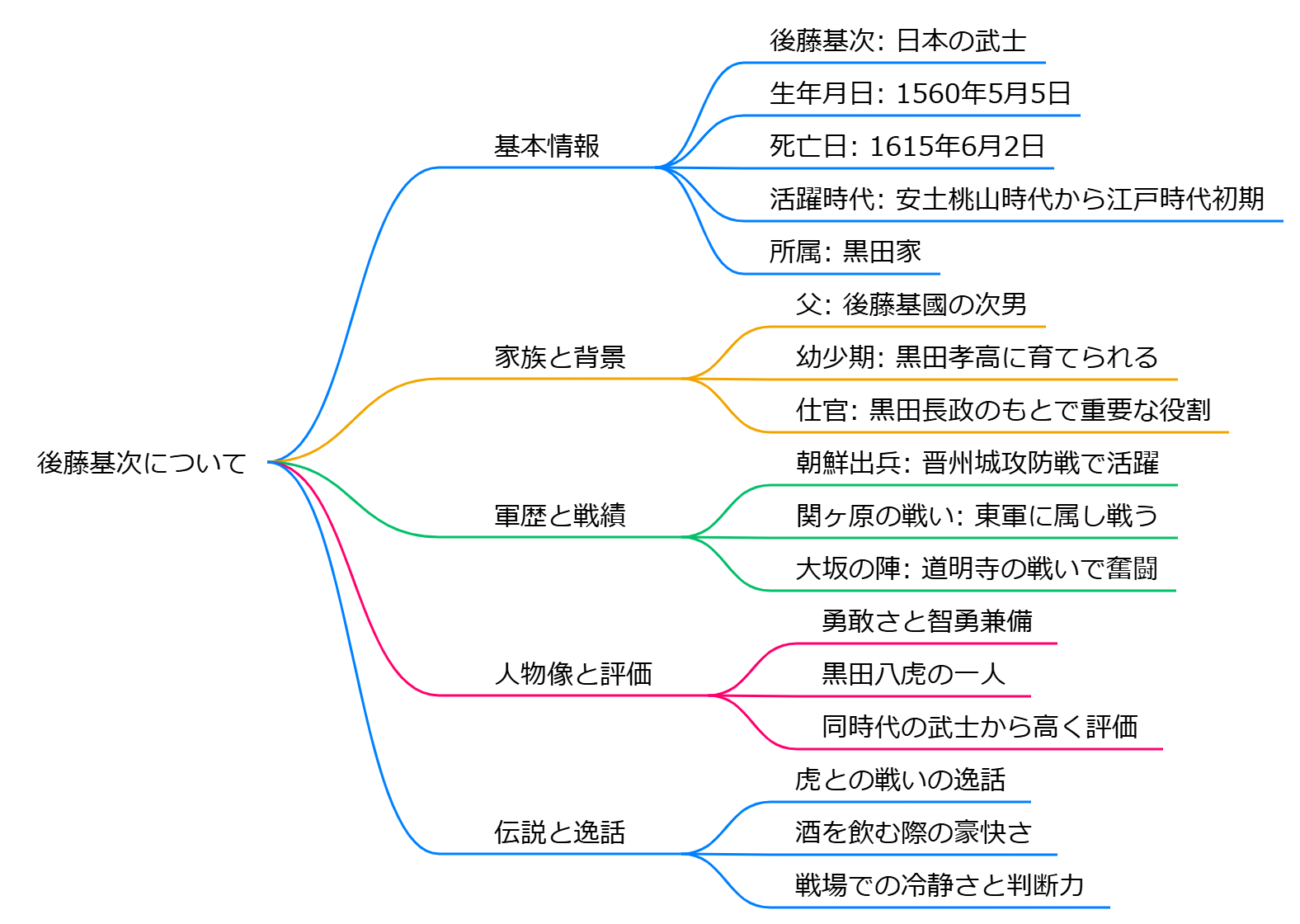

後藤基次(ごとう もとつぐ)、またの名を後藤又兵衛(ごとう またべえ)は、1560年5月5日に播磨国(現在の兵庫県姫路市)で生まれ、1615年6月2日に亡くなった日本の武士です。

彼は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍し、黒田家の家臣として知られています。

家族と背景

後藤基次は、後藤基國の次男として生まれました。

父は別所氏の家臣であり、基次は幼少期に父を失い、黒田孝高(如水)に育てられました。

彼は黒田家に仕官し、特に黒田長政のもとで重要な役割を果たしました。

軍歴と戦績

後藤基次は、数多くの戦闘に参加し、その武勇で名を馳せました。

特に、彼は以下の戦闘での活躍が知られています:

朝鮮出兵: 1592年の侵略時、彼は韓国の晋州城攻防戦で重要な役割を果たし、亀甲車を用いて城壁を突破しました。

関ヶ原の戦い: 1600年のこの戦いでは、東軍に属し、黒田家の名誉を守るために戦いました。

大坂の陣: 1615年の大坂夏の陣では、彼は豊臣家の家臣として戦い、特に道明寺の戦いで奮闘しました。彼は数多くの敵を討ち取ったものの、最終的には重傷を負い、切腹して亡くなりました。

人物像と評価

後藤基次は、戦場での勇敢さだけでなく、智勇兼備の武将としても知られています。

彼は「黒田八虎」の一人として数えられ、黒田家の中でも特に重要な存在でした。

彼の戦術や勇気は、同時代の武士たちからも高く評価されていました。

伝説と逸話

基次には多くの伝説が残されており、特に彼が虎と戦った逸話や、酒を飲む際の豪快さが語り継がれています。

彼はまた、戦場での冷静さと判断力でも知られ、数々の戦闘での決断が勝利に繋がったとされています。

後藤基次は、戦国時代の武士としての理想像を体現した人物であり、彼の生涯は日本の歴史において重要な位置を占めています。

後藤基次

後藤基次

後藤基次(ごとうもとつぐ)、通称後藤又兵衛は、1560年から1615年にかけて活躍した日本の武将で、特に黒田家の家臣として知られています。彼は戦国時代から江戸時代初期にかけての重要な人物であり、数々の戦功を挙げました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

後藤基次は播磨三木城主別所氏に仕えていた新左衛門の子として生まれました。幼少期から武芸に励み、15歳で初陣を果たします。後に黒田官兵衛(孝高)やその子黒田長政に仕官し、特に朝鮮出兵や関ヶ原の戦いで顕著な活躍を見せました。

**黒田家での活動**

基次は黒田家重臣として、外交交渉や家臣の統率など幅広い任務を担い、特に慶長5年(1600年)には1万6千石の益富城主となりました。彼は領内の統治や軍備強化に尽力し、益富城を堅固な城郭へと改修しました。

**主君との不和と出奔**

しかし、長政との関係が悪化し、基次は黒田家を出奔します。この背景には長政との確執や彼の直情的な性格が影響しているとされています。出奔後は細川忠興や池田輝政のもとで過ごすことになりますが、最終的には浪人生活を送ることになります。

**大坂の陣での活躍**

1614年、大坂冬の陣では豊臣秀頼に招かれ、大坂城に入城します。彼は真田幸村や木村重成らと共に徳川軍と対峙し、特に夏の陣では天王寺口で奮闘しましたが、最終的には敗北し戦死しました。

## 文化的影響

後藤基次はその豪快な行動から江戸時代には多くの物語や演劇で英雄視されました。彼の戦いぶりは多くの講談や映画、ドラマで取り上げられ、「大坂城五人衆」とも呼ばれる重要な脇役として描かれています。

後藤基次の生涯についてもっと知りたい

後藤基次(ごとう もとつぐ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将で、通称は「後藤又兵衛」として知られています。彼は1560年に生まれ、1615年に亡くなりました。以下に彼の生涯を詳述します。

## 出自と初期の経歴

後藤基次は、播磨三木城主である別所氏の家臣、後藤基国の子として生まれました。幼少期から黒田官兵衛(孝高)に仕え、九州征伐や文禄・慶長の役に従軍し、多くの戦功を挙げました。関ヶ原の戦いでも活躍し、大隈城主として1万4千石を領有しました。

## 黒田家との関係

基次は黒田家に仕官していましたが、二代目当主黒田長政との関係が悪化し、1606年に家族と共に黒田家を出奔しました。この決断は、他国との書状のやり取りが原因とされており、細川忠興や池田輝政のもとに身を寄せることになりました。

## 大坂の陣

1614年、大坂冬の陣が勃発すると、基次は豊臣方として大坂城に入城しました。翌年の大坂夏の陣では道明寺の戦いで先鋒として出陣し、2,800の兵を率いて戦いました。彼は孤軍奮闘しながらも、多勢に無勢で討死しました。

## 晩年と死

大坂夏の陣で戦死した後藤基次ですが、一説には彼が豊臣秀頼を護衛しながら逃亡した後、自刃したとも言われています。享年56歳でした。彼の墓は大分県中津市の耶馬渓に残されています。

## 文化的影響

後藤基次は、その豪勇から多くの伝説を生み出し、江戸時代には彼を題材とした浄瑠璃や歌舞伎が上演されました。彼の物語は多くの講談や文学作品にも影響を与えています。

後藤基次は、日本の歴史において重要な武将であり、その生涯は数多くの人々に語り継がれています。

後藤基次が黒田家を出奔した理由は具体的に何だったの

後藤基次(後藤又兵衛)が黒田家を出奔した理由は、主に彼と黒田長政との関係悪化や基次の行動が原因です。以下に具体的な要因を示します。

## 1. 他家との交流

基次は長政から禁じられていたにもかかわらず、他の大名との交流を続けていました。特に細川忠興との親密な関係が問題視され、内通を疑われるほどでした。長政はこのような基次の行動を快く思わず、彼の忠誠心を疑ったとされています。

## 2. 奉公構

黒田家から出奔する際、基次は「奉公構」という刑罰を受けており、これは他家に仕官することを禁じるものでした。長政は基次の再就職を徹底的に阻止し、これが彼の出奔の一因となりました。

## 3. 関係の悪化

基次と長政の関係は、長政が基次の武勇を警戒していたことも影響しています。長政が家臣らに「自分に代わって大功を立てられる指揮官がいるか」と尋ねた際、基次の名前が挙がったことが不快感を引き起こしました。これにより、二人の間には緊張が生まれました。

## 4. 自尊心と行動

基次は自尊心が強く、自身の能力や評価に対する過信があったとされます。このため、長政との折り合いが悪化し、出奔へと至った可能性があります。

## 結論

これらの要因から、後藤基次は慶長11年(1606年)に黒田家を出奔しました。その後は浪人生活を送り、大坂の陣では豊臣方として戦うことになります.

後藤基次が細川家に頼った理由は

後藤基次(後藤又兵衛)が細川家に頼った理由は、主に黒田長政との不仲とその結果としての出奔にあります。以下にその詳細を説明します。

## 黒田長政との不仲

1. **嫉妬と確執**: 後藤基次は黒田官兵衛(孝高)の重臣として活躍していましたが、長政が家督を継ぐと、基次の武功や評価に嫉妬し、彼との関係が悪化しました。特に、長政は基次が他の大名からも称賛されることを快く思わず、彼に対して冷酷な態度を取るようになりました。

2. **奉公構の影響**: 基次が他の大名(特に細川忠興)と書状を交わしていたことが発覚すると、長政は「奉公構」を発令し、基次が他家に仕官することを禁じました。これにより、基次は自身の将来を脅かされることになりました。

## 細川家への依頼

1. **細川忠興との関係**: 基次は元々細川家と良好な関係を持っており、忠興に同情的でした。彼は密かに忠興と手紙のやり取りを行い、細川家への仕官を試みましたが、黒田家との対立が激化したため実現しませんでした。

2. **出奔後の状況**: 基次は黒田家を出奔した後、最初に細川家を頼りましたが、両家の関係が非常に緊張していたため、すぐに細川家からも離れざるを得なくなりました。その後も福島正則や前田利長などから仕官の誘いを受けましたが、長政による干渉でそれも実現しませんでした.

## 結論

後藤基次が細川家に頼った背景には、黒田長政との確執や彼の冷酷な対応が大きく影響しています。最終的には彼の智勇を惜しむ多くの大名から誘いがあったものの、長政の干渉によって浪人生活を余儀なくされることとなりました。

後藤基次が関ヶ原の戦いでどのような戦功を上げたの

後藤基次(ごとう もとつぐ)は、関ヶ原の戦いにおいて東軍に属し、以下のような戦功を挙げました。

## 戦功の概要

- **一騎討ちでの勝利**: 基次は、石田三成の家臣である大橋掃部(おおはしかもん)との一騎討ちで勝利を収めました。この戦闘は、彼の武勇を示す重要な出来事として知られています。

- **黒田軍の指揮**: 彼は黒田長政に仕え、関ヶ原の戦いでは黒田軍を指揮し、戦局を有利に導く役割を果たしました。その結果、彼は戦後に1万6千石の大封を与えられました。

- **戦闘指揮官としての評価**: 後藤基次は、文禄・慶長の役や関ヶ原の戦いを通じて、その指揮能力が高く評価されました。特に、木曽川・合渡川の戦いでも指導的役割を果たし、黒田家中で重臣として名を馳せました。

## 戦後の経歴

関ヶ原の戦い後、基次は黒田長政との関係が悪化し、1606年には黒田家を出奔しました。その後、大坂夏の陣では豊臣方に加わり、道明寺の戦いで奮戦しましたが、最終的には討死しました。彼の死は部下たちに深い影響を与え、その忠誠心と武勇が語り継がれています。

後藤基次が浪人生活でどのような経験をしているの

後藤基次(ごとう もとつぐ)、通称後藤又兵衛は、戦国時代の武将であり、浪人生活を経て大坂の陣で名を馳せました。彼の浪人生活は、主に黒田家を離れた後の困難な時期に焦点が当てられます。

## 浪人生活の背景

基次は、関ヶ原の戦い後に黒田家を出奔し、細川家に仕官を試みましたが、黒田長政との不仲が原因で、他家との交流が禁じられる「奉公構」により仕官先を失いました。その後、彼は京都で浪人生活を送ることになります。

## 浪人生活の経験

基次の浪人生活は「爪に火をともすような生活」と表現されるほど厳しいものでした。彼は経済的には困窮していたわけではなく、池田家や他の縁者から支援を受けていたため、生活自体はそれほど苦しいものではなかったと考えられています。しかし、「奉公構」により他家に仕官できず、精神的には辛い状況に置かれていました。

また、彼は長い間無職であったため、「乞食大将 後藤又兵衛」と呼ばれることもあり、その名は後世の小説や映画にも影響を与えています。浪人生活中も旧主に対して悪口を言わず、自尊心を保ち続けたことが彼の特徴でした。

## 最終的な決断

浪人生活の中で基次は豊臣秀頼から招かれ、大坂城に参加することになります。彼は大坂冬の陣および夏の陣で戦い、その中で壮絶な最期を迎えました。浪人生活を経て再び戦場に戻ったことで、彼は歴史に名を刻む存在となりました。このように、後藤基次の浪人生活は彼の人生において重要な転機であり、その経験が後の戦いへの決意につながったと言えるでしょう。

後藤基次が大坂の陣でどのように戦ったの

後藤基次(後藤又兵衛)は、大坂の陣において重要な役割を果たしました。彼は特に夏の陣での道明寺の戦いで知られています。

## 大坂の陣の背景

大坂の陣は、1614年から1615年にかけて行われ、豊臣家と徳川家の間で繰り広げられました。基次は豊臣方に属し、冬の陣では6,000人の遊軍を指揮して守備にあたりました。

## 道明寺の戦い

**戦闘準備と出撃**

夏の陣が始まると、基次は2800の兵を率いて国分村周辺で徳川軍に対抗するため出撃しました。彼は小松山に布陣し、敵軍が国分村まで進出していることを確認しました。

**戦闘経過**

5月6日の未明、基次は小松山から攻撃を開始し、奥田忠次を討ち取るなど活躍しました。しかし、敵軍は水野勝成や伊達政宗などによって増強され、数が圧倒的になりました。基次は孤軍奮闘しながらも、次第に押されていきました。

**最期**

基次は状況を見極め、自ら突撃を決意しました。彼は敵陣に突入し、激しい乱戦の中で討死しました。彼の死後、部下たちは彼を慕って次々と敵陣に突撃したと言われています。

## 影響と評価

後藤基次はその勇敢さと指導力から、多くの武将たちから尊敬されていました。彼の死は豊臣軍にとって大きな損失であり、その後、大坂城は落城する運命にありました。基次の戦いぶりは今でも語り継がれています。

後藤基次が登場する有名な作品は

後藤基次が登場する有名な作品は

後藤基次(後藤又兵衛)が登場する有名な作品には、以下のようなものがあります。

## 小説

- **『乞食大将』**(大佛次郎著、1947年)

- 後藤基次を主人公とした小説で、彼の生涯や戦いを描いています。

- **『売ろう物語』**(司馬遼太郎著)

- 後藤基次の浪人生活を描いた短編が収録されています。

- **『軍師二人』**(司馬遼太郎著)

- 短編の一部で後藤基次が登場し、彼の戦略や人間関係に焦点を当てています。

## テレビドラマ

- **『江〜姫たちの戦国〜』**(2011年)

- 後藤又兵衛役として木村栄が出演しました。

- **『真田丸』**(2016年)

- 後藤又兵衛が重要なキャラクターとして登場し、真田幸村との関係が描かれています。

- **『軍師官兵衛』**(2014年)

- 後藤基次が登場し、彼の活躍が描かれています。

これらの作品は、後藤基次の武将としての側面や彼の人間性を探求しており、日本の歴史や文化における重要な人物としての位置づけを強調しています.

後藤基次が登場する他の有名な作品は

後藤基次(後藤又兵衛)が登場する有名な作品には、以下のようなものがあります。

## **小説**

- **『人斬り以蔵』**(司馬遼太郎): 後藤又兵衛の浪人生活を描いた短編が収録されています。

- **『売ろう物語』**(司馬遼太郎): 彼の生涯をテーマにした作品で、他にも多くの時代小説に登場します。

- **『乞食大将』**(大仏次郎): 後藤又兵衛を主人公とした小説で、彼の人生と戦いを描いています。

- **『後藤又兵衛』**(麻倉一矢): 彼の生涯を語る長編小説で、黒田家中での活躍や浪人生活が描かれています。

## **映画**

- **『乞食大将』**(1952年): 市川右太衛門が後藤又兵衛を演じた映画で、彼の戦いと人間関係が描かれています。

## **テレビドラマ**

- **『江〜姫たちの戦国〜』**(2011年): NHKの大河ドラマで、木村栄が後藤又兵衛役を務めました。この作品は戦国時代を背景に、女性たちの視点から物語が展開されます。

これらの作品は、後藤基次の武将としての生涯や彼にまつわるエピソードを多角的に描写しており、彼の名声や影響力を現代に伝えています。

後藤基次の生涯を描いた映画やドラマは

後藤基次(後藤又兵衛)を描いた映画やドラマには、以下の作品があります。

## 映画

- **『後藤又兵衛(後藤又兵衛基次)』**(1915年)

- 尾上松之助が主演し、基次の武将としての活躍や悲劇的な最期を描いています。

## ドラマ

- **NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』**(2014年)

- 黒田官兵衛の生涯を中心にしたこの作品では、後藤基次が重要なキャラクターとして描かれています。役者は塚本高史で、彼の忠義や戦略が強調されています。

これらの作品は、後藤基次の生涯や彼が果たした役割を理解するための貴重な資料となっています。特に『軍師官兵衛』は、彼の人間性や戦略的な思考を深く掘り下げており、多くの視聴者に感銘を与えました。

後藤基次が登場する歌舞伎や浄瑠璃の作品は

後藤基次(ごとう もとつぐ)は、歌舞伎や浄瑠璃の作品において重要なキャラクターとして描かれています。彼は「又兵衛」としても知られ、特に大坂の陣での活躍が多くの作品に影響を与えています。

## 後藤基次が登場する主な作品

**歌舞伎**

- **義経新高館(しんたかだち)**:後藤基次は片岡八郎として登場します。

- **南蛮鉄後藤目貫(めぬき)**:この作品でも彼の名が使用されています。

- **義経新含状(しんふくみじょう)**:改作版で登場します。

- **義経腰越状**:後藤文次として描かれています。

- **八陣守護城(はちじんしゅごのほんじょう)**:児島政次として知勇兼備の軍師として登場します。

**浄瑠璃**

- **難波戦記**や**大坂軍記**:これらの実録本では、後藤基次の奮闘が描かれています。

- **近江源氏先陣館**や**鎌倉三代記**:これらでも彼の名が用いられています。

## 文化的背景

後藤基次は、江戸時代において庶民の間で人気を博し、彼に関する物語や伝説が広まりました。彼の豪快な行動や忠義心は、多くの作品で美化され、英雄的な存在として描かれています。特に大坂の陣での彼の行動は、江戸期庶民にとって魅力的な物語となり、様々な形で語り継がれました.

後藤基次が登場する小説は

後藤基次(後藤又兵衛)が登場する小説には、以下の作品があります。

## 主な小説

1. **『乞食大将』** - 大佛次郎著

- 1947年に出版されたこの歴史小説は、後藤又兵衛の生涯を描いています。彼の武勇や浪人生活が主要なテーマです.

2. **『人斬り以蔵』** - 司馬遼太郎著

- この短編集には、後藤又兵衛の浪人生活が描かれた作品が含まれています.

3. **『真田太平記』** - 池波正太郎著

- 後藤基次が脇役として登場し、真田幸村との関係が描かれています.

4. **『城塞』** - 司馬遼太郎著

- 大坂城を舞台にしたこの作品では、後藤基次が重要な役割を果たします.

5. **『風神の門』** - 司馬遼太郎著

- 大坂冬の陣を背景にした物語で、後藤基次が登場します.

これらの作品は、後藤基次の歴史的背景や人物像を深く掘り下げており、彼の生涯や武勇を知る上で貴重な資料となっています。

後藤基次の戦歴について詳しく知りたい

後藤基次(ごとう もとつぐ)、通称後藤又兵衛は、1560年から1615年にかけて活躍した日本の武将で、特に黒田氏および豊臣氏に仕えました。彼の戦歴は多岐にわたり、特に大坂の陣での奮戦が有名です。

## 戦歴の概要

### 初期の経歴

- **文禄・慶長の役**: 後藤基次は文禄の役において、平壌城攻略戦で一番槍を挙げるなど、数々の戦闘で功績を残しました。

- **関ヶ原の戦い**: 1600年には関ヶ原の戦いにも参加し、石田三成の家臣を一騎打ちで討ち取るなど、その武勇が評価されました。

### 大坂の陣

- **冬の陣(1614年)**: 後藤基次は大坂城に入城し、豊臣方の指揮官として重要な役割を果たしました。彼は「摩利支天の再来」と称されるほど、その采配が高く評価されました。

- **夏の陣(1615年)**: 特に道明寺の戦いでは、基次は先鋒として2,800の兵を率いて徳川方と激闘しました。彼は小松山に布陣し、敵軍と交戦したものの、圧倒的な敵勢に包囲され、討死しました。この戦いは約8時間続き、基次はその勇敢な戦いぶりから賞賛されました。

## 戦術と評価

後藤基次は戦況判断に優れ、多くの逸話が残されています。例えば、敵軍が近づいていることを察知したり、敵陣から煙が見えることで勝敗を判断するなど、その直感力と知略が際立っていました。彼はまた、黒田家中でも高い地位を占めており、「黒田八虎」の一人として知られています。

## 死後と伝承

後藤基次は大坂夏の陣で戦死した後、その名声は江戸時代に広まり、多くの講談や物語で英雄として描かれました。彼の墓は大分県中津市にあり、その生涯と業績は今も語り継がれています。

後藤基次はその智勇兼備な武将として、日本史に名を刻んだ重要な人物です。

後藤基次が戦った主要な戦いは

後藤基次が戦った主要な戦いは

後藤基次(ごとうもとつぐ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将で、特に大坂の陣において重要な役割を果たしました。彼が戦った主要な戦いは以下の通りです。

## 主要な戦い

**1. 関ヶ原の戦い(1600年)**

- 後藤基次は黒田長政の軍に属し、先鋒として戦功を挙げました。この戦いで彼は槍働きでの活躍が評価され、名を知られることとなりました.

**2. 大坂冬の陣(1614年)**

- 基次は大坂城に入城し、木村重成と共に豊臣方の防衛を担当しました。彼は鴫野や今福方面で上杉勢や佐竹勢と交戦し、豊臣方の防衛に貢献しました.

**3. 大坂夏の陣(1615年)**

- この戦いでは、基次は道明寺の戦いで先鋒として2,800の兵を率いて出陣しました。彼は小松山を占領し、徳川軍との激しい戦闘に突入しましたが、圧倒的な敵軍に包囲され、最終的には討ち死にしました.

後藤基次は、その勇敢さと忠誠心から「又兵衛」として広く知られ、その死は豊臣家にとって大きな損失となりました。

後藤基次が戦った他の主要な戦いは

後藤基次(ごとう もとつぐ)、通称又兵衛は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した著名な武将であり、いくつかの重要な戦いに参加しました。以下に彼が戦った主要な戦いをまとめます。

## 主な戦い

1. **九州征伐(1587年)**

- 後藤基次は豊臣秀吉の命令で行われた九州征伐に参加し、ここで戦功を挙げました。

2. **関ヶ原の戦い(1600年)**

- この戦いでは、基次は黒田長政の軍に属し、東軍の先鋒として活躍しました。彼の奮闘により、黒田家の名声が高まりました。

3. **大坂冬の陣(1614年)**

- 後藤基次はこの戦いでも豊臣方として参加し、徳川方との激闘を繰り広げました。

4. **大坂夏の陣(1615年)**

- 基次は道明寺の戦いにおいて、約2,800の兵を率いて徳川軍と交戦しました。彼は小松山での激しい戦闘の中で討ち死にしました。この戦いでは、彼が孤軍奮闘しながらも圧倒的な敵軍に包囲される形となりました。

これらの戦いを通じて、後藤基次はその武勇と忠義を示し、多くの伝承や作品にも取り上げられる存在となりました。

後藤基次の生涯についてもっと知りたい

後藤基次(ごとう もとつぐ)は、1560年に生まれ、1615年に亡くなった日本の武将で、主に安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍しました。通称は「後藤又兵衛」であり、黒田氏や豊臣氏の家臣として知られています。

## 生涯の概要

### 出自と初期の経歴

後藤基次は、播磨の別所氏に仕える後藤基国の子として生まれました。幼少期には黒田官兵衛(孝高)のもとで育ち、黒田家に仕官しました。彼は九州征伐や文禄・慶長の役に参加し、関ヶ原の戦いでも戦功を挙げました。

### 黒田家からの出奔

1606年、基次は黒田長政との関係が悪化し、黒田家を出奔します。彼は細川忠興や池田輝政に仕官し、一時的に浪人生活を送りましたが、1614年には豊臣秀頼の招きで大阪城に入城します。

### 大坂の陣での活躍

1615年、大坂夏の陣では道明寺の戦いで先鋒を務めました。彼は2,800の兵を率いて奮戦し、寡兵ながらも徳川方に対して孤軍奮闘しましたが、最終的には敵軍に圧倒されて戦死しました。享年56歳でした。

### 最期とその後

基次は戦死後もその名声が残り、大坂城での奮闘は多くの物語や講談で語られました。彼は豊臣秀頼を護衛する計画を実行し、その後平穏な日々を過ごしましたが、秀頼の死を知り悲しみから自刃するという悲劇的な最期を迎えました。

## 後藤基次の評価

後藤基次は「黒田二十四騎」や「大坂城五人衆」の一人として名を馳せ、多くの武将から尊敬されました。彼の生涯は忠義や勇気を象徴するものとして、日本の歴史や文化において重要な位置を占めています。また、彼の物語は江戸時代以降、多くの文学作品や講談で取り上げられ、豪傑として描かれることが多いです.

後藤基次が戦った他の武将は誰

後藤基次(ごとう もとつぐ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、彼が戦った主な武将について以下にまとめます。

## 主な武将

- **黒田孝高(如水)**: 後藤基次は黒田孝高の家臣として仕え、彼の指揮の下で多くの戦闘に参加しました。孝高は基次の成長を支えた重要な人物です。

- **黒田長政**: 長政は孝高の息子であり、基次は彼にも仕官しましたが、二人の関係は険悪で、最終的には基次が黒田家を出奔する原因となりました。

- **豊臣秀頼**: 大坂の陣では秀頼に仕え、彼のために戦い、特に道明寺の戦いで奮闘しました。

- **水野勝成**: 後藤基次は大坂夏の陣で水野勝成と直接対決し、激しい戦闘を繰り広げました。勝成は徳川方の先鋒を務め、基次の軍勢を打ち破りました。

- **真田信繁(幸村)**: 基次は大坂の陣で信繁と共に戦ったことでも知られています。彼らは共に徳川軍に対抗しました。

## 戦い

- **九州征伐**: 基次は豊臣秀吉の命令で九州征伐に参加し、その際に多くの功績を残しました。

- **関ヶ原の戦い**: 彼はこの戦闘にも従軍し、戦功を挙げました。

- **大坂夏の陣**: 基次はこの戦いで特に目立った活躍をし、道明寺の戦いでは孤軍奮闘しながらも討死しました。

後藤基次は多くの武将と交わりながら、日本の戦国時代を象徴する存在としてその名を残しています。

後藤基次が戦った戦いでの戦略は

後藤基次(又兵衛)が戦った戦いにおける戦略は、特に大坂夏の陣の道明寺の戦いで際立っています。この戦いは1615年5月6日に行われ、豊臣方と徳川方の間で激しい戦闘が展開されました。

## 戦略の概要

後藤基次は、豊臣軍の指揮官として、戦略的な判断を下しました。彼は、大坂城に守備兵力を配置しつつ、八尾、国分、紀伊の三方面から徳川軍を迎撃する計画を立てました。勝機が見込まれる方面に予備兵力を投入し、兵力差を縮めた後に全兵力を大坂城に戻し、最終決戦に備えるというものでした。

## 道明寺の戦いの展開

道明寺の戦いでは、基次は小松山に陣を構えました。午前4時頃、彼は先頭部隊を率いて徳川軍と接触し、攻撃を開始しました。基次は敵軍の動きに敏感であり、自らの部隊を迅速に展開させることで初期の優位を確保しようとしました。しかし、情報収集力が不足していたため、徳川軍の動きが把握できず、孤立した状況に陥ります。

## 最終的な判断と結果

基次は敵軍の包囲が進む中で孤軍奮闘しましたが、数的劣位と敵の増援によって苦境に立たされました。彼は「亀瀬・関屋の隘路」を利用して徳川軍を叩くことを提案していましたが、この計画は実行されず、最終的には討死する結果となりました。

## 結論

後藤基次の戦略は勇敢であったものの、情報不足や連携不足が影響し、道明寺の戦いでは敗北を喫しました。彼の奮闘は評価される一方で、大坂夏の陣全体における豊臣方の状況が厳しかったことも否めません。

後藤基次が討ち死にした理由は

後藤基次(後藤又兵衛)が討ち死にした理由は、1615年の大坂夏の陣における道明寺の戦いでの激しい戦闘にあります。彼は寡兵でありながら、徳川軍との戦闘において孤軍奮闘しましたが、最終的には敵軍に圧倒されました。

**討死の経緯**

- **戦闘の状況**: 基次は約2,800の兵を率いて小松山に陣を構え、徳川方の約23,000の兵力と対峙しました。初期には優勢を保っていましたが、敵軍の増援により次第に劣勢となり、包囲される形になりました。

- **負傷と自害**: 戦闘中、基次は矢や鉄砲による負傷を負い、その後自害したとされています。彼の部下である吉村武右衛門が介錯したという記録もあります。

このように、後藤基次は数的不利な状況下で奮闘しながらも、最終的には敵軍の猛攻に遭い、命を落としました。

後藤基次の軍功について詳しく知りたい

後藤基次の軍功について詳しく知りたい

後藤基次(ごとう もとつぐ)、通称又兵衛は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将であり、特に大坂の陣での軍功が際立っています。彼の軍功について詳しく見ていきます。

## 初期の経歴

後藤基次は1560年に生まれ、播磨の三木城主・別所長治の家臣である後藤基国の子として育ちました。別所家が滅亡した後、彼は黒田孝高(如水)に仕官し、数々の戦役で武功を立てました。

## 主な軍功

- **九州征伐**: 1587年の九州征伐では、黒田軍として参加し、特に晋州城攻略戦で一番槍を挙げるなど活躍しました。

- **文禄・慶長の役**: この期間中も多くの戦闘に参加し、平壌城攻略戦や白川城防衛戦などで重要な役割を果たしました。

- **関ヶ原の戦い**: 1600年の関ヶ原の戦いでは、東軍として参加し、石田三成側の武将を一騎打ちで打ち取るなど、その武勇を示しました。戦後には大隈1万6千石を与えられました。

## 大坂の陣

### 冬の陣

1614年、大坂冬の陣では、大野治長と共に遊軍として布陣し、木村重成と連携して上杉景勝・佐竹義宣との激闘を繰り広げました。

### 夏の陣

翌1615年の夏の陣では、基次は道明寺で徳川軍と交戦します。彼は国分村から進撃し、小松山を占領した後、敵軍に囲まれました。数に勝る徳川軍に対抗する中で、基次は死を覚悟し敵陣へ突撃しましたが、その最中に銃弾に倒れました。彼の死は部下たちにも深い影響を与え、多くが彼を慕って敵陣へ突撃したと言われています。

## 人物像と評価

後藤基次はその豪胆さから「摩利支天の再来」と称され、多くの武将から信頼されました。また、彼は黒田長政との関係が悪化し一時出奔することもありましたが、その後も豊臣秀頼や木村重成らと共に大坂城内で活動しました。

彼はその武勇伝や忠誠心から歴史に名を刻み、多くの文学や演劇でも取り上げられる存在となりました。

後藤基次が黒田家に仕えた理由は

後藤基次(ごとうもとつぐ)、通称後藤又兵衛が黒田家に仕えた理由は、彼の幼少期の背景や黒田家との関係に深く根ざしています。

## **幼少期と養育**

- **黒田官兵衛の養育**: 後藤基次は父を早くに失い、路頭に迷っていたところを黒田官兵衛(孝高)に引き取られ、養育されました。官兵衛は基次の才能を見込み、彼を家臣として育てることになりました。

## **仕官の経緯**

- **別所家からの転職**: 基次はもともと播磨国の別所氏に仕えていましたが、官兵衛によって黒田家に仕官することになります。彼は仙石秀久のもとで一時期過ごした後、黒田家に100石で再仕官しました。

- **軍功の蓄積**: 基次は黒田家で数々の軍功を挙げ、「黒田二十四騎」や「黒田八虎」の一人として名を馳せました。特に関ヶ原の戦いでは顕著な活躍を見せ、大隈城の城主として1万4千石を得るなど、その地位を確立しました。

## **出奔の背景**

- **長政との関係悪化**: 基次は黒田長政との関係が悪化し、最終的には黒田家を出奔します。長政が他家との交流を禁じたため、基次は不満を抱くようになり、他家との書状のやり取りが原因で関係がこじれました。

- **自尊心と行動**: 彼の「自尊心」が強く影響しており、その結果として周囲との摩擦が生じたと考えられています。

このように、後藤基次が黒田家に仕えた理由は、幼少期からの養育や軍功による評価が大きな要因ですが、最終的には長政との関係悪化によって出奔する運命を辿りました。

後藤基次の最も有名な戦いは

後藤基次(ごとう もとつぐ)、通称又兵衛の最も有名な戦いは、**大坂夏の陣**における**道明寺の戦い**です。この戦いは1615年5月6日に行われました。

## 道明寺の戦いの概要

- **背景**: 大坂の陣は、豊臣家と徳川家の対立が激化し、最終的な決戦となる戦いでした。基次は豊臣方の武将として、大坂城を守るために出陣しました。

- **軍勢**: 後藤基次は2800の兵を率いて、徳川方の水野勝成や伊達政宗など、約34000の兵力を持つ敵軍に立ち向かいました。

## 戦闘経過

- **出陣**: 基次は夜明け前に平野から出発し、小松山に布陣しました。敵軍が国分村まで進出していることを知り、迎撃作戦を展開しました。

- **激闘**: 午前4時頃から戦闘が始まり、基次は孤軍奮闘しながら敵に攻撃を仕掛けました。初めは優勢でしたが、後続部隊が霧の影響で遅れ、最終的には数倍の敵に囲まれてしまいました。

## 結果

- 基次は激しい乱戦の中で討死し、その死は豊臣方にとって大きな痛手となりました。彼の奮闘ぶりは後世に語り継がれています。

道明寺の戦いは後藤基次の名を歴史に刻む重要な出来事であり、彼の武勇と忠誠心が評価されています。

後藤基次が大坂の陣でどのような役割を果たしたか

後藤基次(ごとうもとつぐ)、通称又兵衛は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、大坂の陣において重要な役割を果たしました。彼は豊臣方に加わり、特に冬の陣と夏の陣での奮闘が知られています。

## 大坂の陣における役割

**冬の陣(1614年)**

- 基次は大坂城五人衆の一員として、木村重成と共に遊軍を指揮し、上杉景勝や佐竹義宣の軍勢と戦いました。彼は約6,000人の兵を率い、豊臣方の防衛に貢献しました。この戦いでは、基次の指揮下で豊臣方が奮戦し、徳川家康軍に対して予想以上の抵抗を見せました。

**夏の陣(1615年)**

- 夏の陣では、基次は道明寺の戦いで先鋒を務めました。彼は2,800人の兵を率いて出撃し、徳川軍との接触を果たしましたが、敵軍の圧倒的な数に押されていきました。特に、伊達政宗や水野勝成らが率いる部隊との激闘が繰り広げられました。最終的には銃弾により命を落とし、その死は部下たちに深い悲しみをもたらしました。

## 戦後の評価

後藤基次は、その武勇と忠義から高く評価され、「摩利支天の再来」と称されることもありました。彼の死は豊臣家にとって大きな損失であり、その後も彼の名声は語り継がれています。また、基次は多くの逸話や伝説を生み出し、江戸時代には講談や歌舞伎などでその姿が描かれることもありました。

このように、後藤基次は大坂の陣において重要な役割を果たし、その戦いぶりは今でも多くの人々に記憶されています。

後藤基次の生涯についてもっと知りたい

後藤基次(ごとう もとつぐ)、通称後藤又兵衛は、1560年に生まれ、1615年に亡くなった日本の武将であり、特に大坂の陣での活躍で知られています。

## 生涯の概要

**出自と初期の経歴**

後藤基次は播磨の別所氏に仕える武士の子として生まれました。彼は黒田孝高(如水)やその子黒田長政に仕官し、九州征伐や文禄・慶長の役で戦功を挙げました。特に関ヶ原の戦いでは、長政軍の先鋒を務め、その武勇が広く知られることとなります。

**黒田家からの出奔**

1606年、基次は黒田家から疎まれ、出奔します。その後、細川忠興や池田輝政などから声がかかるものの、黒田長政との関係が影響し、これらの誘いを断ります。彼はその後、大坂の陣が勃発するまで浪人生活を送りました。

**大坂の陣での奮闘**

1614年、大坂冬の陣では大野治長と共に布陣し、真田幸村らと連携して戦いました。翌年の夏の陣では、道明寺で徳川軍と激突し、数に勝る敵軍に対して孤軍奮闘しました。最終的には伊達政宗の軍に囲まれ、討死します。彼は戦闘中に銃弾を受け、自ら命を絶ったとも言われています。

## 死後と伝承

基次はその豪傑ぶりから多くの人々に慕われ、大坂城落城前には豊臣秀頼を護衛する計画も実行していたという伝説があります。彼の墓は大分県中津市にあり、今でも多くの人々に敬われています。また、彼の生涯は多くの講談や文学作品で語られ、その豪快さや忠義が称賛されています。

後藤基次が黒田家から出奔した理由は

後藤基次(ごとうもとつぐ)が黒田家から出奔した理由は、主に彼と黒田長政との関係悪化に起因しています。以下にその詳細を示します。

## 出奔の背景

1. **長政との関係悪化**: 基次は黒田家の重臣として多くの武功を挙げていましたが、黒田如水(官兵衛)の死後、長政との関係が険悪になりました。特に、長政が他家との交流を禁じたことで、基次は不満を抱くようになりました。

2. **他家との交流**: 基次は細川氏や池田氏との書状を頻繁に交わしており、これが長政の目に留まりました。長政は基次の行動を問題視し、彼の他家への仕官を阻止するなどの厳しい処分を下しました。

3. **自尊心と評価**: 基次は自尊心が強く、他家からも高い評価を受けていたため、自身の立場や名誉を守るために出奔を決意したと考えられています。彼の振る舞いには批判もあったものの、それが彼の武将としての誇りや活躍に影響していたことも指摘されています。

4. **出奔後の経緯**: 出奔後、基次は細川忠興や池田輝政のもとで過ごし、その後大坂の陣では豊臣方として戦うことになります。最終的には戦死することになりますが、彼の選択は自身の名誉や自尊心に基づくものであったと言えるでしょう。

このように、後藤基次の出奔は個人的な関係や政治的な圧力が複雑に絡み合った結果であり、彼自身の誇りや立場へのこだわりが大きな要因となっています。

後藤基次が黒田家に養われた理由は

後藤基次が黒田家に養われた理由は

後藤基次(ごとう もとつぐ)、通称後藤又兵衛が黒田家に養われた理由は、彼の幼少期の家庭環境と黒田官兵衛(くろだかんべえ)との関係に起因します。

## 家族背景

基次は播磨国で生まれ、父・基国は小寺政職に仕えていましたが、早くに亡くなりました。父の死後、基次は路頭に迷い、黒田官兵衛が彼を哀れんで引き取り、養育することになりました。官兵衛は当時、小寺家に仕えており、基次はその薫陶を受けて成長しました。

## 黒田家との関係

基次は官兵衛の影響を受けて武将としての才能を開花させ、黒田家の一員として数々の戦功を挙げました。特に関ヶ原の戦いでは顕著な活躍を見せ、後に大隈城の城主となるなど、その地位を確立しました。

しかし、彼の黒田家での生活は順調ではなく、二代目当主・黒田長政との関係が悪化し、最終的には黒田家を出奔することになります。長政からの奉公構(ほうこうかまい)によって他家への仕官が制約される中で、基次の自尊心が影響し、他家への移籍を試みることになりました。

## 結論

後藤基次が黒田家に養われた背景には、幼少期の家庭環境と官兵衛との強い結びつきがあります。彼は官兵衛からの教育を受けつつ成長し、その後黒田家で重要な役割を果たしましたが、最終的には長政との不和から出奔する道を選びました。

後藤基次が黒田家に養われた際の具体的な経緯は

後藤基次が黒田家に養われた具体的な経緯は、彼の幼少期と家族の背景に関係しています。

## **幼少期の背景**

後藤基次(ごとうもとつぐ)は1560年に播磨国で生まれました。彼の父、後藤基国は別所氏の家臣でしたが、早くに病死しました。このため、基次は幼少期に黒田官兵衛(黒田孝高)のもとで育てられることになりました。官兵衛は基次の父の友人であり、彼を引き取ることで家族的な絆が形成されました。

## **黒田家からの追放**

しかし、天正6年(1578年)、黒田官兵衛が有岡城に幽閉された際、基次の伯父である藤岡九兵衛が誓紙への署名を拒否したため、一族は黒田家から追放されることになります。これにより、基次も黒田家を離れ、仙石秀久に仕官することになりました。彼は一時的に仙石家で過ごした後、再び黒田家に戻り、数多くの戦闘で武功を挙げることになります。

このように、後藤基次が黒田家に養われた経緯は、彼の幼少期の家庭環境とその後の政治的な状況によって大きく影響を受けました。

藤岡九兵衛が謀反を起こした理由は

藤岡九兵衛が謀反を起こした理由は、彼の忠誠心や家族の状況に関係しています。九兵衛は黒田官兵衛に対して反抗し、誓紙への署名を拒否しました。この行動は、彼の意志を示していると同時に、当時の政治的状況や家族内の力関係にも影響されたものでした。

九兵衛の謀反により、黒田家は彼を追放処分とし、その結果、九兵衛の甥である後藤又兵衛も一族として追放されることになりました。この事件は、九兵衛が官兵衛に対して持っていた不満や、当時の権力闘争が背景にあったと考えられています。

後藤基次が仙石秀久に仕えた期間はどれくらい

後藤基次が仙石秀久に仕えた期間は、1582年から1586年までの約4年間です。彼は黒田家から追放された後、仙石秀久に仕官し、その後再び黒田家に戻ることとなりました。

黒田家から出奔した後、後藤基次はどこで過ごしたのか

後藤基次(ごとう もとつぐ)は、黒田家を出奔した後、主に以下の場所で過ごしました。

## 黒田家出奔後の経歴

1. **細川家への仕官**

基次はまず、小倉藩の細川忠興を頼りましたが、黒田家と細川家との関係が悪化し、細川家を退去することになりました。

2. **播磨国への帰還**

その後、一旦故郷の播磨国に戻り、池田輝政を介して岡山藩の池田忠継に仕官しました。しかし、長政による「奉公構」の影響で他家への仕官が難しくなり、1611年からは京都で浪人生活を送ることになりました。

3. **大坂の陣への参加**

慶長19年(1614年)には、大坂冬の陣に参加し、大坂城に入城しました。翌年の大坂夏の陣では豊臣方として戦い、最終的には道明寺の戦いで戦死しました。

このように、後藤基次は黒田家出奔後、浪人生活を経て豊臣方として戦う道を選びました。

後藤基次が黒田家に戻った理由は

後藤基次(ごとう もとつぐ)が黒田家に戻った理由は、主に彼の複雑な人間関係と歴史的背景に起因しています。

### 黒田家からの出奔

基次は、黒田官兵衛(孝高)から重用されていましたが、二代目の黒田長政との関係が悪化し、慶長11年(1606年)に黒田家を出奔しました。この出奔は、基次が他の大名(細川氏や池田氏)と頻繁に書状を交わしていたことが原因とされています。長政は彼の行動を快く思わず、他家への仕官を禁じる「奉公構」を発令し、基次の再就職を妨害しました。

### 大坂の陣と豊臣家への参加

その後、基次は浪人生活を送りながらも、大坂の陣が勃発すると豊臣秀頼の要請で大阪城に入城しました。彼は豊臣方として戦うことになり、その際には多くの支持を集めました。特に、彼の武勇が評価され、豊臣家の人々から信頼を得ることとなります。

### 最期

最終的に、基次は道明寺の戦いで戦死しましたが、その戦いへの参加は彼が黒田家から出奔した後も武士としての誇りを持ち続けた結果と言えます。彼の人生は、忠誠心と自尊心が交錯したものであり、黒田家との関係は彼の運命に大きな影響を与えました。