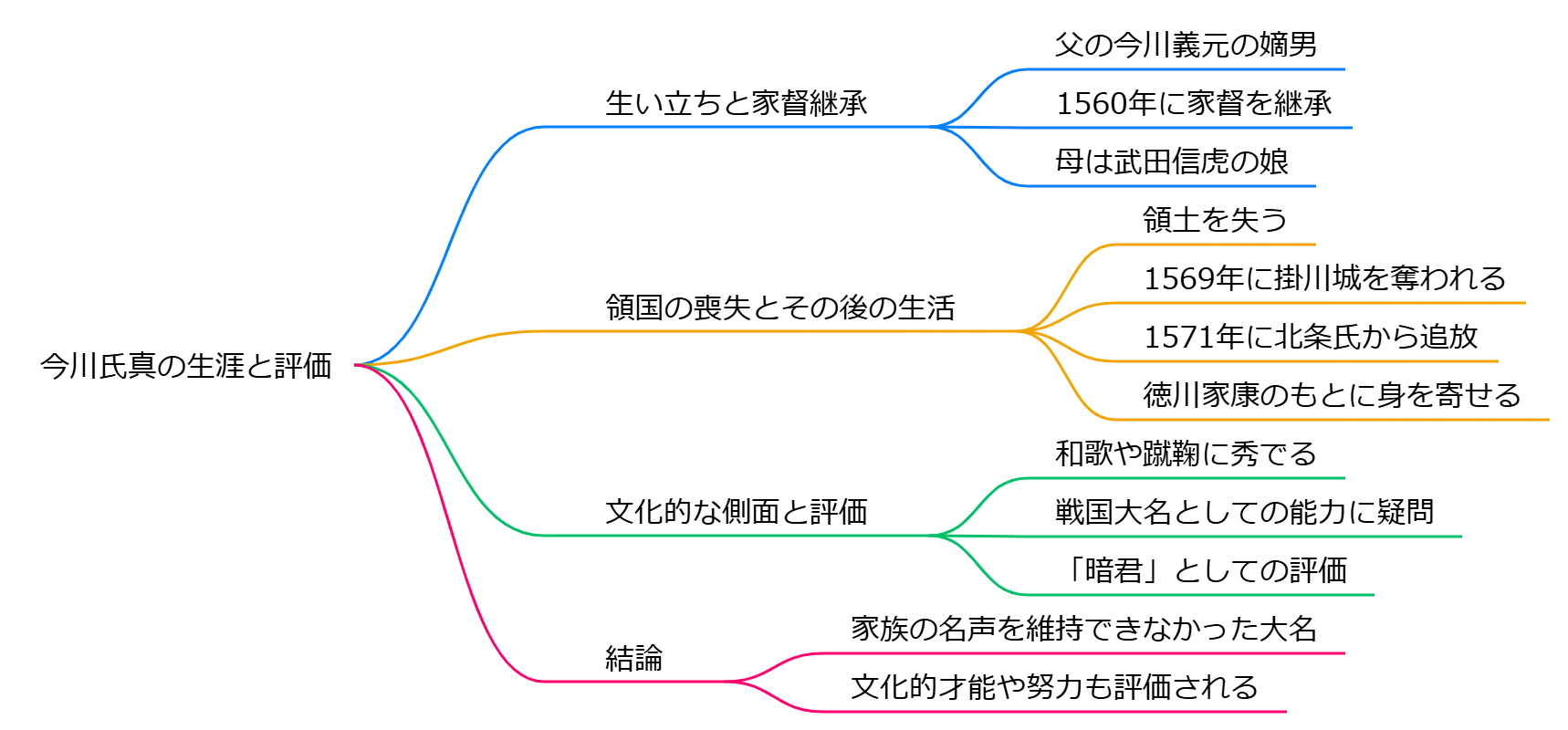

今川氏真の生涯と評価

今川氏真(いまがわうじざね)は、1538年に駿河国(現在の静岡県)で生まれ、戦国時代の日本における重要な大名の一人です。

彼は今川義元の嫡男であり、父の死後、今川家の家督を継承しましたが、その治世は短命であり、家族の滅亡を招く結果となりました。

生い立ちと家督継承

氏真は、父の今川義元が桶狭間の戦いで織田信長に敗死した1560年に家督を継ぎました。

彼の母は武田信虎の娘であり、今川家と武田家の同盟関係を強化するための結婚でした。

氏真は、父の死後、今川家の領土を維持しようと努力しましたが、武田信玄や徳川家康の侵攻に直面し、次第に領土を失っていきました。

領国の喪失とその後の生活

氏真の治世中、今川家は次々と領土を失い、1569年には掛川城を徳川家康に奪われ、最終的には北条氏の保護下に置かれることになりました。

1571年には北条氏からも追放され、家康のもとに身を寄せることになります。

彼はその後、武蔵の品川に住むこととなり、徳川家の庇護を受けながら余生を過ごしました。

文化的な側面と評価

氏真は、和歌や蹴鞠(けまり)などの文化活動に秀でており、特に蹴鞠の名手として知られていました。

彼の文化的才能は評価される一方で、戦国大名としての能力には疑問が持たれ、「暗君」としての評価が一般的です。

多くの歴史家は、氏真が父の義元のような名君ではなく、時代に適応できなかったために家を滅ぼしたと考えています。

結論

今川氏真は、戦国時代の激動の中で家族の名声を維持できなかった大名として知られていますが、彼の文化的な才能や努力も無視できない要素です。

彼の生涯は、戦国時代の複雑な政治状況と、個々の大名が直面した困難を象徴するものと言えるでしょう。

今川氏真

今川氏真

今川氏真は、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本の武将であり、今川家の12代当主です。彼は1538年に今川義元と武田信虎の娘との間に生まれ、父の死後、22歳で家督を継承しました。

## **氏真の生涯と業績**

- **早期の家督継承**: 1560年、桶狭間の戦いで父・義元が織田信長に討たれた後、氏真は急遽当主となりました。この時期、氏真は祖母の後見を受けながら国政を行いましたが、反乱や外敵の侵攻に直面しました。

- **領土喪失**: 徳川家康や武田信玄による侵攻が続き、氏真は次第に領土を失っていきました。特に武田信玄による駿河侵攻は致命的であり、最終的には今川家は滅亡しました。

- **文化人としての側面**: 戦国大名としての業績が評価される一方で、氏真は和歌や蹴鞠に秀でた文化人でもありました。彼は晩年に徳川家康のもとで生活し、77歳で没しました。

## **評価と影響**

今川氏真は「暗君」として語られることが多く、その評価は分かれています。彼の統治下で国が滅びたことから批判される一方で、若い頃から厳しい状況に立たされていたことには同情も寄せられています. 彼以降も今川氏は存続し、その影響は江戸時代まで及びました。

今川氏真が暗君と評価される理由は

今川氏真が「暗君」と評価される理由は、彼の治世における失敗や、周囲の状況との関連が深く影響しています。以下にその主な要因を示します。

## 主な理由

**1. 父・今川義元との比較**

- 今川氏真は、父・今川義元が築いた名声を引き継ぐことができず、桶狭間の戦いでの敗北後、今川家の衰退を招いたため、「無能」とされることが多いです。

**2. 政治的混乱と離反**

- 彼の治世中、重臣や国衆の離反が相次ぎ、特に徳川家康の反乱に対処できなかったことが大きな失敗とされています。義元体制を支えていた重臣層の戦死や離反が、氏真の統治能力に疑問を投げかけました。

**3. 側近の影響**

- 特に三浦右衛門佐という側近の存在が問題視されています。彼は権力を持ちすぎており、氏真の政治的判断を誤らせたとされます。この側近による豪奢な生活や政策の失敗が、今川家の信頼を損ねる一因となりました。

**4. 内政の失策**

- 氏真は内政においても多くの問題を抱えていました。特に、反松平派国衆や一向一揆への対応に失敗し、結果的に家康の勢力拡大を許してしまいました。また、彼は遊興に耽りすぎて政務を怠ったとの評価もあります。

**5. 戦国時代という厳しい環境**

- ただし、氏真自身も若くして急遽家督を継いだため、彼だけの責任ではない面もあります。戦国時代特有の厳しい状況下で、多くの圧力にさらされていたことも考慮する必要があります。

## 結論

今川氏真は、その短い治世で数々の困難と失敗に直面し、「暗君」と評価されています。しかし、その評価には彼自身だけでなく、当時の政治的状況や側近の影響も大きく関与していることが理解されます。

三浦右衛門佐の影響はどの程度だったのか

三浦右衛門佐(義鎮)の影響は、今川家の政治、軍事、文化において多岐にわたりましたが、その評価は賛否が分かれます。

## 政治的影響

- **側近としての地位**: 三浦右衛門佐は今川氏真の側近として重要な役割を果たし、特に氏真が遊興に耽っていた時期には政務を実質的に担っていました。彼の存在は、今川家の政治的決定に大きな影響を与えましたが、同時に氏真の権力基盤を弱体化させる要因ともなりました。

## 軍事的影響

- **戦略的判断と結果**: 彼は軍事面でも重要なアドバイザーでしたが、その判断が必ずしも成功したわけではなく、今川家の衰退に寄与したとの見解もあります。特に桶狭間の戦いでは、今川家の重臣や国衆が多く討死し、その後の体制変化を招く要因となりました。

## 文化的影響

- **風流踊の普及**: 右衛門佐は氏真に風流踊を勧め、その流行を促進しました。この文化的活動は、一時的には今川家の名声を高める要因となったものの、同時に家臣や民衆からの反感を買うことにもつながりました。

## 結論

三浦右衛門佐の影響は、今川家内部での権力構造や文化的発展において重要でしたが、彼自身の行動や判断が結果として家族や領民からの反発を招き、最終的には今川家の衰退を助長したとされています。彼の評価は一面的ではなく、その功績と失敗が交錯しています。

義元と氏真の関係はどうだったのか

今川義元とその子、氏真の関係は、戦国時代の日本における重要な親子関係であり、特に義元の死後の氏真の苦悩が際立っています。

## 義元と氏真の基本的な関係

- **親子関係**: 今川義元は氏真の父であり、氏真は義元の嫡男として生まれました。義元は駿河国の大名であり、氏真はその後を継ぐことになります。

- **期待とプレッシャー**: 義元は有能な大名として知られており、氏真はその期待を背負って家督を継ぎましたが、義元の死後、彼はその重圧に苦しむことになります。

## 義元の影響と氏真の苦悩

- **義元の死**: 永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで義元が討たれた後、氏真は家督を継ぎますが、その直後から今川家は混乱に陥ります。氏真は父の偉大さと自らの無力感に悩み続けました。

- **孤独感**: 氏真は父への深い敬愛を抱いていましたが、その一方で父に認められないことから孤独感や焦燥感を募らせていきます。このことが彼の家臣との関係にも影響を及ぼしました。

## 戦国時代における氏真の立場

- **領地喪失**: 氏真は父亡き後、武田信玄や徳川家康との対立を経て、わずか7年で領国を失う結果となります。この過程で氏真は多くの困難に直面し、その能力に対する疑念が高まりました。

- **評価と印象**: 歴史的には「愚将」として描かれることも多く、蹴鞠に夢中になりすぎたという印象が強調されることがあります。しかし近年では、彼自身も複雑な状況下で努力していたことが再評価されています。

## 結論

今川義元と氏真の関係は、父から子への期待とプレッシャーが交錯するものでした。義元の死後、氏真はその影響を強く受けながらも、自身の無力感や孤独感に苦しむ運命を辿りました。このような背景から、二人の関係は単なる親子以上に、戦国時代特有の厳しい環境によって形成されたものと言えます。

氏真が暗君と評価される他の理由は

今川氏真が「暗君」と評価される理由は、彼の統治におけるいくつかの失敗や判断ミスに起因しています。以下にその主な理由を挙げます。

## 政治的判断ミス

- **桶狭間の戦い後の混乱**: 父・今川義元が織田信長に敗れた後、氏真は家臣や国衆の離反を抑えきれず、特に遠州での反乱(遠州忩劇)が発生しました。これにより、今川氏は内部から崩壊していきました。

- **外交の失敗**: 氏真は武田信玄や上杉謙信との同盟関係を適切に維持できず、信玄の侵攻を招く結果となりました。特に、信玄が氏真の情報を漏らしたことが同盟破綻を引き起こし、今川氏の滅亡に繋がりました。

## 内政の不備

- **政務への無関心**: 氏真は蹴鞠や和歌といった貴族文化に耽り、政務を家臣に任せっきりにしたとの批判があります。これが彼の「暗君」としてのイメージを強める要因となりました。

- **重臣への依存**: 特定の家臣に権限を集中させ、その結果として腐敗や無能な運営が進行しました。これにより、彼自身が政治的な実権を失っていったとされています。

## 結果的な影響

- **今川家の滅亡**: 最終的には、武田信玄と徳川家康による挟み撃ちを受けて今川氏は滅亡し、氏真はその責任を問われることになりました。氏真自身は必死で抵抗したものの、その努力が報われない結果となってしまいました。

これらの要因から、氏真は「暗君」として評価されることが多いですが、彼自身には一定の努力や施策もあったため、一面的な評価であるとも言えます。

氏真が文芸に興味を持った背景は

今川氏真が文芸に興味を持った背景には、いくつかの要因があります。

## **父の影響と文化的環境**

氏真の父、今川義元は文化大名として知られ、和歌や漢詩を愛好し、多くの文化人を招いていました。義元自身が歌会を開催し、文学に親しんでいたため、氏真も自然とその影響を受けたと考えられます。特に、氏真は幼少期から高い教養を身につけ、和歌に関する才能を示していました。

## **京都での経験**

氏真は京都に滞在していた際、多くの名所を訪れ、和歌を詠むことに精力的でした。この行動は、彼が京都の文化や歴史に強い関心を持っていたことを示しています。特に、冷泉為和や為益といった和歌の祖先にあたる人物から学び、その伝統を受け継ごうとしたことが彼の文芸への興味を深める要因となりました。

## **個人的な趣味と治政方針**

氏真は武士としての側面だけでなく、文化的な趣味も持ち合わせていました。彼は商業政策や文化的な発展にも力を入れ、駿府の町が文化的に栄えることを重視しました。このような背景から、文芸活動は彼自身の趣味であると同時に、治政方針とも密接に関連していたと考えられます。

## **結論**

今川氏真の文芸への興味は、父から受け継いだ文化的な影響、京都での豊かな経験、そして自身の趣味や治政方針が複合的に作用した結果であると言えます。これらの要素が相まって、氏真は文芸活動に積極的に取り組むようになったと理解できます。

氏真が家康に義兄弟とされた理由は

氏真が家康に義兄弟とされた理由は、主に彼らの家族関係や歴史的背景に基づいています。

## 家族的な背景

1. **今川義元との関係**: 氏真は今川義元の嫡男であり、家康は義元から「息子」と呼ばれるほど期待されていました。家康は義元の姪である瀬名を妻に迎えたため、氏真と家康は義理の兄弟としての関係を持つことになりました。

2. **人質としての過去**: 幼少期に家康は今川氏に人質として送られ、氏真と共に育ちました。この共通の経験が、彼らの絆を深める要因となりました。

3. **義元の遺言**: 義元が氏真に対して「己を鍛え上げることを惜しまぬ者は、いずれ必ず天賦の才を持つ者をしのぐ」という教えを残したことが、家康にも影響を与えました。この教えは、氏真と家康が共通して受け継ぐものとなり、彼らの関係性を強化しました。

## 歴史的背景

- **今川家の衰退**: 桶狭間の戦いで義元が討たれた後、氏真は今川家を引き継ぎましたが、その統治下で家は急速に衰退しました。この状況下で氏真は家康への嫉妬や劣等感を抱くようになり、一方で家康は氏真に対して父親代わりとしての役割を果たすようになりました。

- **戦国時代の政治的状況**: 家康が三河国で独立を果たし、氏真が北条氏との連携を維持しようとしたことも二人の関係性に影響を与えました。最終的には、氏真が家康に助けを求める形で彼に身を寄せることになります。

このような背景から、氏真と家康は義兄弟として扱われ、その関係性は戦国時代の複雑な政治環境と深く結びついています。

今川氏真が平時の名君と評価される点は

今川氏真が平時の名君と評価される点は

今川氏真が平時の名君と評価される点は、主に彼の文化的才能と政治的な役割にあります。

## 文化的才能

**多才な文化人**

氏真は和歌や蹴鞠に秀でており、彼の残した和歌は1600首を超えます。彼は公家との交流を深め、独自の人脈を築き上げました。このような文化的活動は、戦国時代においても高く評価され、彼を名君としての地位に押し上げる要因となりました。

## 政治的役割

**朝廷との関係構築**

氏真は徳川家康の庇護の下で、朝廷との交渉役や公家文化の指南役として活躍しました。彼の知識と経験は、江戸幕府においても重宝され、今川家は高家として存続することができました。このように、平和な時代において彼が果たした役割は、名君としての評価につながっています。

## 時代背景

**戦国時代の逆境**

氏真は父・今川義元が戦死した後、数々の困難に直面しましたが、その中でも文化人として生きる道を選びました。彼の生き方は、戦乱の世にあっても争いごとを好まない先進的な考え方を示しており、現代にも通じる価値観を持っていました。

このように、今川氏真はその文化的な才能や政治的な役割によって平時には名君と評価される存在であり、戦国時代という厳しい環境下でも独自の道を歩んだ人物として記憶されています。

今川氏真が平時の名君と評価される理由は

今川氏真が平時の名君と評価される理由は、以下の点にあります。

## 文化的才能と素養

氏真は戦国時代という激動の時代にあって、文化人としての側面で際立った才能を発揮しました。

- 和歌の才能:1600首を超える和歌を残し、文化人として高い評価を得ました。

- 多彩な教養:蹴鞠、和歌、連歌などに精通し、文化的な才能に長けていました。

- 公家文化への精通:京都で公家との交流を深め、独自の人脈を築きました。

## 先見性と平和志向

氏真は戦乱の世にあっても、平和的な価値観を持ち続けました。

- 非戦闘的姿勢:野心を抱かず、争いごとを好まない生き方は、戦国時代としては先進的でした。

- 家学の継承:戦国の世において平時にしか役立たない家学を捨てずに受け継ぎました。

## 人格と生き方

氏真の人格と生き方も、平時の名君としての評価につながっています。

- 自己受容:「なかなかに 世をも人をも 恨むまじ 時にあはぬを 身の科にして」という和歌に表れているように、自分の境遇を受け入れる姿勢がありました。

- 文化人としての生き方:戦国大名としての前半生の後、文化人として後半生を送りました。

## 現代的視点からの再評価

氏真の生き方は、現代の価値観からも評価されています。

- 現代への共感:氏真の苦悩や考え方、生き方は、現代の人々にも共感を呼ぶ可能性があります。

- 多面的評価:単に「愚将」と評価するのではなく、さまざまな角度から氏真の人物像を見直す動きがあります。

このように、今川氏真は戦国武将としては評価が低いものの、文化的素養や平和志向、そして現代的視点からの再評価により、「平時の名君」として評価されているのです。

今川氏真が戦国時代の過酷な時代に生きたことでどのような影響があったのか

今川氏真は戦国時代の激動の中で生きた人物であり、その時代背景が彼の人生に大きな影響を与えました。

## 予期せぬ家督相続と重圧

氏真は、桶狭間の戦いで父・今川義元が突然亡くなったことで、予期せぬ形で家督を相続することになりました。この出来事は氏真に多大な衝撃を与え、彼の人生を大きく変えることになりました。

- 突然の責任の重さに直面

- 戦国大名としての教育を十分に受けていなかった可能性

- 恐怖と不安に苛まれる日々

## 政治的判断の難しさ

若くして家督を継いだ氏真は、複雑な政治情勢の中で高度な判断を迫られました。

- 三国同盟(今川・北条・武田)の維持

- 北条氏への援軍派遣など、同盟関係の維持に苦心

## 領国経営への取り組み

氏真は困難な状況下でも、領国の経営に尽力しました。

- 検地による領内・家臣の実態把握

- 定期市の開設や楽市政策の実施

- 井伊谷の徳政令の発布

## 戦国大名としての苦悩

氏真は戦国時代の常識とは異なる価値観を持っていたことが、彼の生き方に影響を与えました。

- 蹴鞠を好み、和歌をたしなむ文化人としての一面

- 軍事に関する才覚の不足

## 今川氏の衰退

最終的に、氏真は今川氏の衰退を食い止めることができませんでした。

- 武田信玄の駿河侵攻

- 家臣の離反

- 徳川家康との対立と遠江侵攻

戦国時代という過酷な時代を生きた氏真は、予期せぬ重責と困難な政治情勢に直面し、最終的には今川氏の滅亡を経験することになりました。しかし、彼の領国経営への取り組みや楽市政策の実施など、当時としては先進的な政策を行った点は注目に値します。氏真の生涯は、戦国時代の激動が個人の人生にいかに大きな影響を与えたかを示す典型的な例といえるでしょう。

今川氏真が家康のもとに身を寄せた理由は

今川氏真が徳川家康のもとに身を寄せた理由は、北条氏から追放されたためです。元亀2年(1571年)12月17日、氏真は浜松の家康のもとに保護を求めました。

この出来事の背景には以下の要因がありました:

1. 今川家の没落:武田信玄と徳川家康の攻撃により、氏真は駿河国と遠江国を失い、戦国大名としての地位を失っていました。

2. 北条氏との関係悪化:元亀2年(1571年)に北条氏が同盟関係を上杉氏から武田氏に変更したことで、氏真は北条氏のもとから放逐されました。

3. 家康との過去の関係:家康は幼少期を今川家で過ごし、氏真とは兄弟のような関係にあったとされています。この過去の縁が、氏真が家康に助けを求める要因となったと考えられます。

家康は氏真を受け入れ、保護を与えました。これは、かつての主従関係や幼少期の絆が影響した可能性があります。その後、氏真は家康の庇護のもと、江戸に移り住み、晩年を過ごすことになりました。

今川氏真が領国経営にどのようなアプローチをとったのか

今川氏真は、困難な状況下で積極的かつ先進的な領国経営を行いました。以下に氏真の主なアプローチを詳しく見ていきます。

## 経済政策

氏真は、領国の経済発展と民生の安定に注力しました。

**楽市政策**: 織田信長よりも早い段階で、領内に楽市を設けました。これは商業の活性化を図る先進的な政策でした。

**徳政令の発布**: 井伊谷で徳政令を出し、困窮した農民の借金を帳消しにしました。これにより、農民の生活を支援し、農業生産の安定化を図りました。

## 外交戦略

氏真は、複雑な政治情勢の中で外交的なバランスを取ろうと努めました。

**三国同盟の維持**: 北条氏、武田氏との三国同盟を重視し、北条氏に援軍を送るなど、同盟関係の維持に努めました。

**幕府との関係強化**: 幕府の相伴衆に列し、幕府の権威を用いて領国の混乱を収めようとしました。

## 内政管理

氏真は、領国内の安定と統制にも取り組みました。

**検地の実施**: 積極的に領内・家臣の実態把握を進めました。

**法整備**: 父義元が制定した「今川仮名目録追加」を基に、領国内に通用する法律として「分国法」を整備しました。

**役の免除**: 農民や商人の負担を軽減するため、一部の役を免除する政策を実施しました。

## 評価と課題

氏真の領国経営は、従来考えられていたような「無能」なものではありませんでした。しかし、以下のような課題に直面しました:

1. 軍事面での弱さ: 離反した国人衆の処罰を試みるも、軍略面で能力を発揮できませんでした。

2. 家臣の離反: 桶狭間の戦い以降、徳川家康をはじめとした家臣や国人衆の離反が相次ぎました。

3. 領国の混乱: 内政面での努力にもかかわらず、領国の混乱を完全に収めることができませんでした。

結論として、今川氏真は困難な状況下で積極的かつ先進的な領国経営を行いましたが、軍事面での弱さや急激な政治情勢の変化により、最終的には領国を失うことになりました。しかし、その経営手法には再評価の余地があり、特に内政面では有能と言えるほどの政策を展開していたと考えられます。

今川氏真が父・義元の遺産を活用した具体的な方法は

今川氏真は、父・義元の遺産を活用して今川家の再建と領国の維持に努めました。具体的な方法は以下の通りです:

## 領国経営の継続

**法制度の活用**

氏真は、義元が制定した「仮名目録追加21条」を基盤として、家中の統制を強化しました。寄親・寄子制度を活用し、家臣団の結束を固めることで、内部の動揺を抑えようとしました。

**経済政策の推進**

義元が整備した経済基盤を活用し、氏真は領国内の経済活性化に取り組みました。具体的には、定期市の開設や楽市政策などを積極的に推進しました。

**インフラ整備の継続**

氏真は、義元が進めていたインフラ整備を引き続き行いました。これにより、領国内の交通や流通を改善し、経済発展を支援したと考えられます。

## 外交戦略の維持

氏真は、義元が築いた甲相駿三国同盟を維持し、後方の安全を確保しました。これにより、限られた戦力を効果的に運用することができました。

## 文化的遺産の継承

氏真は、義元が重視していた文化的側面も継承しました。和歌や蹴鞠などの公家文化を大切にし、文化人としての一面も持ち合わせていました。これは、今川家の伝統的な文化的地位を維持する試みとも言えます。

## 領国支配の強化

氏真は、義元の時代に行われていた検地を継続し、積極的に領内・家臣の実態把握を進めました。これにより、より効率的な領国経営を目指しました。

氏真は、これらの方法を通じて義元の遺産を活用し、今川家の再建と領国の維持に尽力しました。しかし、周囲の情勢変化や内部の離反により、最終的には今川家の滅亡を防ぐことはできませんでした。

今川氏真が駿河を失った背景は

今川氏真が駿河を失った背景は

今川氏真が駿河を失った背景には、複数の要因が絡み合っています。

1. 桶狭間の戦いの影響:

義元の死後、今川氏は急速に衰退しました。氏真は父義元のような統治能力や軍事的才覚を持ち合わせておらず、文化人としての側面が強かったようです。

2. 武田信玄の侵攻:

1568年12月、武田信玄が駿河に侵攻を開始しました。信玄は事前に今川家臣への調略を行っており、多くの内通者がいたため、今川軍は戦いにならず総崩れとなりました。

3. 徳川家康との挟撃:

武田信玄の侵攻に呼応するように、徳川家康も遠江に侵攻しました。家康と信玄は密約を結び、今川領である遠江と駿河を大井川を境に分け合うことを決めていました。

4. 同盟関係の崩壊:

武田信玄は、それまで今川・北条と結んでいた甲相駿三国同盟を破棄し、駿河侵攻を開始しました。これにより、今川氏は外交的に孤立しました。

5. 戦略的な後退:

氏真は駿河を放棄し、朝比奈氏の掛川城に籠城することを選択しました。これにより、実質的に駿河の支配権を失うことになりました。

結果として、1568年から1569年にかけて、今川氏は駿河を失い、戦国大名としての地位を失うこととなりました。武田氏と徳川氏によって今川領は分割され、今川氏は滅亡へと向かっていったのです。

武田信玄が駿河を侵攻した理由は

武田信玄が駿河を侵攻した主な理由は以下の通りです:

1. 今川家の弱体化:桶狭間の戦い(1560年)で今川義元が討ち死にし、今川家が弱体化したことが契機となりました。

2. 領土拡大の野心:信玄は領土拡大を目指しており、弱体化した今川家の本領である駿河国を攻め取る計画を立てました。

3. 外交戦略の転換:信玄は老獪な外交戦略を展開し、今川家と同盟関係にあるにもかかわらず、1565年に今川の敵である織田信長と同盟を締結しました。

4. 内通者の獲得:信玄は今川家臣らに調略をしかけ、多くの内通者を得ることに成功しました。これにより、駿河侵攻の準備を整えることができました。

5. 地政学的利点:駿河を制圧することで、甲斐・信濃・駿河を結ぶ戦略的に重要な地域を支配下に置くことができました。

6. 今川氏真への対抗:氏真が上杉謙信に接近し、武田を滅ぼそうと企てているという情報を得たことも、侵攻を決意する一因となりました。

これらの要因が重なり、信玄は「甲相駿三国同盟」を破り、1568年から1570年にかけて3回にわたる駿河侵攻を行いました。

今川氏真が無能だったとされる具体的な事例は

今川氏真が無能だったとされる具体的な事例は以下の通りです:

1. 桶狭間の戦いで父・義元が亡くなった後、家臣や国人衆の離反を防ぐことができなかった。

2. 軍事面での能力不足が指摘されており、反乱を収めきれなかったり、途中で負けたりすることがあった。

3. 遠江の井伊直親を家臣の朝比奈泰朝に襲撃させたことで、傘下の国人衆の信頼を失った。

4. 武田信玄の駿河侵攻に際して、家臣たちの寝返りを防ぐことができず、あっという間に駿府を陥落させてしまった。

5. 最終的に信玄と家康の挟み撃ちにあい、戦国大名としての今川氏を滅亡させた。

ただし、これらの評価の多くは後世に編纂された史料に基づいており、実際の氏真は内政や外交面では一定の能力を示していたという見方もあります。例えば、織田信長に先んじた楽市政策、徳政令の発布、役の免除など、数々の政策を行っていたことが指摘されています。

遠州忩劇とは具体的にどのような事件だったのか

遠州忩劇は、永禄5年(1562年)から永禄9年(1566年)にかけて発生した、遠江国の国衆たちによる今川氏に対する大規模な反乱でした。この事件の具体的な内容は以下の通りです:

## 発端と経過

1. 桶狭間の戦い後、松平元康(後の徳川家康)が今川氏に反旗を翻したことをきっかけに、遠江の国衆たちも今川氏からの離反を始めました。

2. 永禄5年(1562年)、井伊直親が松平元康・織田信長と内通したという讒言により、今川氏真は井伊家討伐の準備をしましたが、新野親矩の諫言で直親を駿府に召喚しました。

3. 天野氏や飯尾氏など、遠江の主に天竜川流域を拠点とする国衆たちも次々と反乱を起こしました。

4. 永禄8年(1565年)10月、飯尾連龍が再び松平家康に内通したため、氏真によって処刑されました。しかし、飯尾家の家臣団は江間時成を中心に抵抗を続けました。

## 結末と影響

1. 永禄9年(1566年)4月、今川氏真が江間家に知行安堵を行い、主だった反乱は終結しました。

2. この事件により、今川氏の遠江支配は一時的に動揺しましたが、氏真の対応によって最終的には安定化しました。

3. 一方で、三河における今川氏の影響力は著しく低下し、松平元康(家康)による三河平定につながりました。

4. 井伊家は多くの家臣を失い、存続の危機に陥りましたが、次郎法師(直虎)が家督を継ぐことでこの危機を乗り越えました。

遠州忩劇は、今川氏の衰退と松平元康(家康)の台頭を象徴する重要な事件であり、戦国時代の勢力図を大きく変える契機となりました。

今川氏と武田氏の同盟関係はどのように破綻したのか

今川氏と武田氏の同盟関係は、以下の経緯で段階的に破綻していきました:

1. 永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで今川義元が戦死し、今川氏が弱体化したことが同盟関係崩壊の端緒となりました。

2. 永禄10年(1567年)、今川氏が武田氏への物資供給(特に塩)を停止する「塩止め」を行い、同盟関係に亀裂が入りました。

3. 永禄11年(1568年)、武田信玄は徳川氏と密約を結び、今川領国の分割を計画しました。

4. 同年、今川氏真が上杉謙信との交渉過程で、北条氏や武田氏との協議事項と機密事項を漏らすという重大な同盟違反を犯しました。

5. 武田信玄は氏真による嶺松院の帰還要請や謙信との交渉を同盟破棄の口実として利用し、北条氏などに今川氏の非を訴えました。

6. 永禄11年(1568年)12月6日、武田氏は徳川氏と共同で駿河の今川領国への侵攻を開始し、これにより甲相駿三国同盟は完全に崩壊しました。

この一連の出来事により、長年続いた今川氏と武田氏の同盟関係は最終的に破綻し、今川氏は戦国大名としての地位を失うことになりました。

上杉謙信が今川氏に与した影響は

上杉謙信は今川氏に対して複雑な影響を与えました。

## 外交関係の変化

上杉謙信は北条氏と越相同盟を結び、武田信玄に対抗しました。この同盟は、今川氏を含む三国同盟(武田・北条・今川)の力関係に影響を与えました。今川氏は北条氏を援助する必要に迫られ、自身の領地が危機的状況にあるにもかかわらず、北条氏に援軍を送りました。

## 今川氏の戦略転換

今川氏真は武田信玄を信頼できない同盟相手と考えるようになり、信玄が攻めてきた時のために上杉謙信と内通を始めました。これは今川氏の外交戦略の変化を示しています。

## 同盟関係の複雑化

武田信玄は上杉謙信との和睦を一時的に成立させ、今川氏を牽制しようとしました。信玄は「甲相越三国同盟」成立の噂を流して今川家中を動揺させる策略を用いています。

## 今川氏の窮地

今川氏真は、武田信玄の攻撃に対抗するため、上杉謙信に同盟を呼びかけましたが、外交文書の不適切な書き方により無視されてしまいました。これは今川氏の立場が弱体化したことを示しています。

このように、上杉謙信の存在は今川氏の外交政策に大きな影響を与え、同盟関係の再編や内通といった複雑な状況を生み出しました。今川氏は常に変化する勢力関係の中で、生き残りをかけた外交戦略を模索する必要に迫られたのです。

今川氏真が徳川家康のもとで生活した理由は

今川氏真が徳川家康のもとで生活した理由は

今川氏真が徳川家康のもとで生活した理由は、主に彼の政治的状況と家康との関係性に起因します。

## 今川氏真の背景

今川氏真は、父である今川義元の死後、1560年に家督を継ぎましたが、その後の政治的混乱と領土喪失に直面しました。桶狭間の戦いでの敗北は、今川家にとって致命的な打撃となり、氏真は領国を失う危機に瀕しました。

## 徳川家康との関係

氏真は幼少期に徳川家康と人質として過ごしており、この時期に築かれた関係が後の生活に影響を与えました。家康は氏真よりも5歳年上であり、彼との関係は複雑でした。家康は氏真を主君として尊重しつつも、彼の指導力不足を感じていました。特に、桶狭間の戦い後、家康が支援を求めた際に氏真が兵を出さなかったことが、家康の離反を促す要因となりました。

## 政治的孤立と生存戦略

氏真は、北条氏や武田氏との同盟関係を維持しようとしましたが、自身の領地が危機的状況にある中で、これらの同盟も次第に弱体化しました。最終的には、氏真の政治的孤立が進行し、彼は生存戦略として徳川家康のもとで生活することを選択せざるを得なくなったと考えられます。

このような背景から、今川氏真が徳川家康のもとで生活した理由は、彼自身の領国経営の失敗や政治的孤立、そして家康との過去の関係性によるものです。

今川氏真が徳川家康のもとで生活した期間はどれくらい

今川氏真が徳川家康のもとで生活した期間は、約60年です。氏真は1560年に父・今川義元が討たれた後に家督を継ぎましたが、1569年に家康の侵攻によって今川家は滅亡し、その後北条氏の保護を受けることになります。しかし、1571年に北条氏から追放され、家康のもとに身を寄せました。

氏真はその後、家康の庇護を受けながら武蔵の品川に屋敷を構え、1614年に77歳で亡くなるまで生活しました。このように、氏真は1571年から1614年までの約43年間を家康のもとで過ごしましたが、彼と家康の関係はそれ以前から続いており、実質的には60年以上にわたる交流があったとされています。

今川氏真が家康のもとで生活した理由は具体的に何だった

今川氏真が徳川家康のもとで生活した理由は、主に彼の政治的な立場と家康との関係に起因しています。

## 政治的背景

1. **今川家の衰退**: 今川氏真は、父・義元の死後に家督を継承しましたが、桶狭間の戦いでの敗北により今川家は大きな打撃を受けました。この敗北以降、氏真は領国を維持することが困難になり、特に三河を失うなど、権力基盤が揺らぎました。

2. **家康との人質関係**: 幼少期に家康は今川氏の人質として育ったため、両者の間には深い関係がありました。家康は氏真の支援を受けて成長し、その後も氏真との関係を重視する必要がありました。

3. **安全保障**: 今川氏真は、家康との関係を利用して自らの安全を確保しようとしました。家康は氏真を庇護し、彼に一定の土地を与えることで、氏真は生活基盤を得ることができました。

## 家康との個人的な関係

1. **信頼と裏切り**: 家康は当初、氏真に忠実でしたが、次第に氏真の統治能力に疑問を持つようになりました。特に、桶狭間の戦い後に氏真が兵を出さなかったことから、家康は彼のリーダーシップに不安を抱くようになりました。

2. **戦略的選択**: 徳川家康は今川氏から独立する準備を進めていましたが、その際には氏真とその家族の安全も考慮していました。氏真が生き延びることで、自身の地位も安定すると考えたためです。

## 結論

今川氏真が徳川家康のもとで生活した理由は、今川家の衰退による政治的圧力、安全保障の必要性、そして家康との複雑な個人的関係によるものです。これらの要因が重なり合い、氏真は家康との同盟関係を選択せざるを得なかったと言えます。

今川氏真が家康のもとで生活した際の具体的な役割は

今川氏真が徳川家康のもとで生活していた際の具体的な役割は、主に以下のような点に集約されます。

## 家康の庇護下での生活

**保護と居住**

氏真は北条氏から追放された後、1571年に家康のもとに身を寄せました。彼は浜松城に住みながら、家康との関係を深めていきました。

**名目的な地位**

氏真は、家康によって三河の牧野城主に封ぜられましたが、その後この地位は没収されました。彼は「本意の時が来たならば再び奉公すべし」と家臣に証文を与えるなど、名目的な立場を維持しようとしました。

**外交的役割**

氏真は家康との関係を通じて、他の大名との交渉にも関与しました。特に、北条氏との関係を利用し、武田信玄との戦いにおいて家康との和睦を模索する役割も果たしました。

**文化的活動**

氏真は出家後、「宗誾」と名乗り、公家や文化人との交流を持ち、歌会や蹴鞠などの文化活動にも参加しました。このような活動は、彼自身の名声を高める一助となったと考えられます。

## 終焉とその後

最終的に氏真は1614年に77歳で亡くなりますが、彼の子孫は江戸時代を通じて存続し、高家として幕府に仕えました。氏真の生涯は、戦国時代における政治的な立ち回りや人間関係の重要性を示すものとして再評価されています。

今川氏真が家康のもとで生活したことで得た利益は

今川氏真が徳川家康のもとで生活したことで得た利益は、以下のような点にまとめられます。

## **1. 政治的庇護と安定**

氏真は、家康との和議を結ぶことで、戦国時代における不安定な状況からの庇護を受けました。特に、家康が彼を支援することで、今川氏の名誉と地位をある程度保つことができました。

## **2. 経済的支援と資源の確保**

氏真は家康の庇護のもとで、経済的な支援を受けることができました。これにより、今川家の経済基盤を維持し、領国経営に必要な資源を確保することが可能となりました。

## **3. 文化的・教育的な影響**

家康との関係を通じて、氏真は戦国時代の武将として必要な教育や文化的教養を学ぶ機会がありました。これにより、彼は領国経営や外交においてより効果的な判断を下すことができたと考えられます。

## **4. 同盟関係の強化**

家康との同盟関係は、他の大名との関係にも影響を与えました。特に、武田信玄や北条氏康との関係を維持しつつ、今川家としての立場を強化する手助けとなりました。このような外交的なネットワークは、氏真にとって重要な資産でした。

これらの利益は、氏真が徳川家康のもとで生活する中で得たものであり、彼自身及び今川家の存続に寄与しました。

今川氏真が家康のもとで生活したことで経験した出来事は

今川氏真は、戦国時代の大名であり、父・今川義元の死後、家康のもとで生活することになりました。彼の経験した出来事は、彼の人生において重要な意味を持ちます。

## 家康のもとでの生活

**北条氏からの放逐**

今川氏真は、桶狭間の戦いで父を失い、その後、北条氏に保護されていましたが、1571年に北条氏から放逐され、徳川家康のもとに身を寄せることになりました。この時期、彼は家康によって保護される生活を送ることになります。

**生活環境の変化**

家康のもとでは、一時的に牧野城主に任命されるなど一定の地位を得ましたが、その後すぐにこの地位を失い、浜松に移ることになります。家康との関係が深まる中で、氏真は出家し、「宗誾」と名乗り、文化活動に従事するようになりました。

**文化人としての活動**

出家後、氏真は京に移り、公家との交流や和歌、蹴鞠などの文化活動を通じて新たな人生を模索しました。特に蹴鞠では名人として知られ、多くの歌を詠むなどして文化人としての地位を築いていきました。

**最期とその後**

最終的には家康によって三河の牧野城主に封ぜられましたが、その後再び土地を没収されました。彼は慶長19年(1614年)に77歳で亡くなりますが、彼の子孫は江戸幕府の高家となり、「品川氏」を称して存続しました。

このように、今川氏真が家康のもとで経験した出来事は、彼自身の運命だけでなく、今川氏全体の歴史にも影響を与えました。

今川氏真が剃髪して宗誾と号した理由は

今川氏真が剃髪して宗誾と号した理由は

今川氏真が剃髪して「宗誾」と号した理由は、彼の政治的状況と精神的な再生を象徴する重要な出来事です。

## 政治的背景

**家督相続と混乱**

今川氏真は、父・今川義元の死後に家督を継承しましたが、桶狭間の戦いでの敗北や重臣の死によって、領国は混乱しました。特に、氏真が若かったため、統治能力に疑問を持たれることが多く、領国経営に困難を伴いました。

**剃髪と名乗り**

彼は天正元年(1573年)頃に剃髪し、「宗誾」と名乗るようになりました。この行為は、彼が武士としての立場を捨て、新たな人生を歩む決意を示すものと解釈されています。剃髪は僧侶としての象徴でもあり、精神的な再生や新しいスタートを意味する行為でした。

## 文化的側面

**文化人としての活動**

剃髪後、氏真は和歌や蹴鞠などの文化活動にも力を入れました。これにより、彼は単なる武士ではなく、文化人としての側面も持つことになりました。氏真の名乗りには、このような文化的背景が反映されていると考えられます。

このように、今川氏真の剃髪と「宗誾」という号は、彼の厳しい政治状況からの脱却と新たな自己再生を象徴する重要な行動でした。

剃髪して宗誾と号した後、氏真はどのような生活を送ったの

剃髪して「宗誾」と名乗った後、今川氏真は主に文化的な生活を送りました。彼は京都に移住し、そこでの生活を楽しみながら、和歌や蹴鞠といった文化活動に没頭しました。氏真は生涯にわたり1600首以上の和歌を詠み、特に冷泉家の連歌会に頻繁に参加していたことが記録されています。

氏真は家康から500石の所領を与えられ、経済的には豊かではないものの、悠々自適な生活を送ることができました. また、彼は古典の書写や文芸活動にも取り組み、後水尾天皇から「集外三十六歌仙」に選ばれるなど、和歌の道で一定の評価を受けていました。

晩年には家康との関係も続き、駿府で面会した際には再び屋敷が与えられ、その後江戸に移住しました. 彼は77歳で江戸にて亡くなり、その子孫は明治時代まで存続しました.

宗誾と号した理由は、氏真の精神状態にどのような影響を与えたの

今川氏真が「宗誾」と号した理由は、彼の人生の変遷と精神的な変化を象徴しています。以下にその影響について詳述します。

## **背景**

今川氏真は、戦国時代の大名であり、父・今川義元の死後に家督を継承しましたが、彼の統治下で今川家は次第に衰退し、最終的には滅亡しました。このような厳しい状況から、氏真は剃髪し「宗誾」と名乗ることになります。この名は法名であり、彼が仏教に帰依したことを示しています。

## **精神状態への影響**

- **失意と再生**: 大名としての地位を失った氏真は、過去の栄光を捨て、新しい生き方を模索しました。「宗誾」と名乗ることで、彼は新たなアイデンティティを得たと考えられます。これは、彼が戦国の混乱から離れ、文化人としての生活を選ぶ契機となりました。

- **文化活動への転身**: 剃髪後、氏真は和歌や蹴鞠などの文化活動に専念しました。これにより、彼は精神的な充足感を得ることができたとされます。特に和歌においては、自身の感情や思索を表現する手段として重要な役割を果たしました。

- **人間関係の変化**: 徳川家康との関係が逆転し、家康の庇護を受けることで、新たな人間関係が形成されました。これにより氏真は精神的な安定を得ることができたと考えられます。

## **まとめ**

「宗誾」と号したことは、今川氏真にとって過去を受け入れ、新たな生き方を見出すための重要なステップでした。彼は失意の中から文化人として再生し、精神的な充足感を追求することで、新しい人生を歩むことができました。

宗誾と号した際、氏真はどのような活動をしていたの

今川氏真が宗誾と号した際の活動は、主に以下のような政治的および文化的な側面に分けられます。

## 政治的活動

1. **家督の継承と内政**: 今川氏真は、父の今川義元が桶狭間の戦いで討たれた後、1560年に家督を継ぎました。彼は祖母の寿桂尼の後見を受けながら、領国の統治を行い、文書発給を通じて寺社や被官との関係を強化しました。

2. **外交と軍事**: 永禄4年(1561年)には北条氏との連携を維持し、長尾景虎(後の上杉謙信)の関東侵攻に対抗するため北条家に援兵を送るなど、外部勢力との関係構築にも努めました。また、室町幕府の相伴衆として権威を利用し、領国の混乱を抑えようとしました。

3. **経済政策**: 永禄9年(1566年)には富士大宮の六斎市を楽市にする命令を出し、地域経済の活性化を図りました。この施策は織田信長よりも早いものであり、氏真の内政改革として評価されています。

## 文化的活動

- **和歌や茶会**: 宗誾と号した後も、氏真は和歌や茶会など文化的な活動に積極的でした。永禄10年(1567年)には連歌や茶会が盛んに行われており、多くの文化人が駿河に集まっていました。特に和歌には1700首以上を残しており、その文化人としての側面が強調されています。

- **風流踊**: 永禄10年7月には風流踊が流行し、氏真自身も太鼓を叩いて楽しむなど、地域文化への関与が見られます。

## 結論

宗誾と号した際の今川氏真は、内政や外交で積極的な活動を行いながら、同時に文化的な側面でも影響力を持ち続けました。しかし、最終的には外部勢力との抗争や内部の混乱により、彼の政権は衰退していくことになります。

宗誾と号したことで、氏真の関係はどのように変わったの

今川氏真が宗誾と号したことは、彼の人生と今川家の運命に大きな影響を与えました。以下にその変化をまとめます。

## **出家と政治的影響力の喪失**

氏真は、剃髪して宗誾と号した後、出家し、今川家の当主としての役割を放棄しました。この時期以降、彼は文書を発給することがなくなり、実質的な政治的権力を失いました。出家は彼にとって、戦国時代の混乱から逃れる手段であり、優雅な隠棲を求める生活へとシフトしました。

## **北条氏との関係**

出家後、氏真は北条氏から保護を受けることになりました。北条氏康や徳川家康に匿われながら、彼は名目上の支配権を維持しようとしましたが、実際には北条氏によってその権力は制限されました。北条氏との関係は一時的な安全をもたらしましたが、彼の政治的地位はさらに弱体化しました。

## **徳川家康との関係**

宗誾としての生活の中で、氏真は徳川家康に保護されることになります。彼は一時的に三河の牧野城主として名誉ある地位を得ましたが、その後再び土地を失い、最終的には江戸時代まで生き延びることとなります。出家後も家康との友好的な関係を維持し続けたことは、氏真にとって重要な生存戦略でした。

## **まとめ**

宗誾と号したことで、今川氏真は出家し政治的影響力を失ったものの、新たに北条氏や徳川家康との関係を築くことで生き延びる道を選びました。このように、宗誾としての生活は彼の人生における重要な転機であり、戦国時代の混乱の中でどのように生存戦略を講じたかを示す象徴的な出来事となりました。

宗誾と号した理由は、氏真の政治的状況にどのように影響したの

今川氏真が「宗誾」と号した理由は、彼が出家し、仏教の道を選んだことにあります。この法名は、彼の新たな生き方を象徴しており、戦国時代の混乱から精神的な安らぎを求める意図があったと考えられます。

## 政治的状況への影響

氏真が「宗誾」と号したことは、彼の政治的状況に以下のような影響を及ぼしました。

- **権力の喪失**: 今川家は氏真の時代に武田信玄や徳川家康による侵攻を受け、領土を次々と失いました。氏真は北条氏や徳川氏に身を寄せることになり、これが彼の権力基盤をさらに弱体化させました。

- **内政の混乱**: 氏真は父・義元の死後、重臣や国人の離反が相次ぎ、統治が困難になりました。特に、桶狭間の戦いによる義元体制の崩壊が影響し、国人たちの不満が高まりました。

- **外交的孤立**: 出家後も氏真は外交面で北条氏との連携を維持しようとしましたが、武田信玄との関係悪化や北条氏との縁組解消などにより、次第に孤立していきました。

- **文化活動へのシフト**: 政治的権力を失った後、氏真は文化活動に力を入れるようになり、和歌や蹴鞠などに秀でた才能を発揮しました。これにより、一時的には精神的な充足感を得たものの、政治的な実権は失われていました。

このように、「宗誾」という号は氏真の個人的な変化を示すだけでなく、彼の政治的状況にも深い影響を及ぼした重要な要素であったと言えるでしょう。