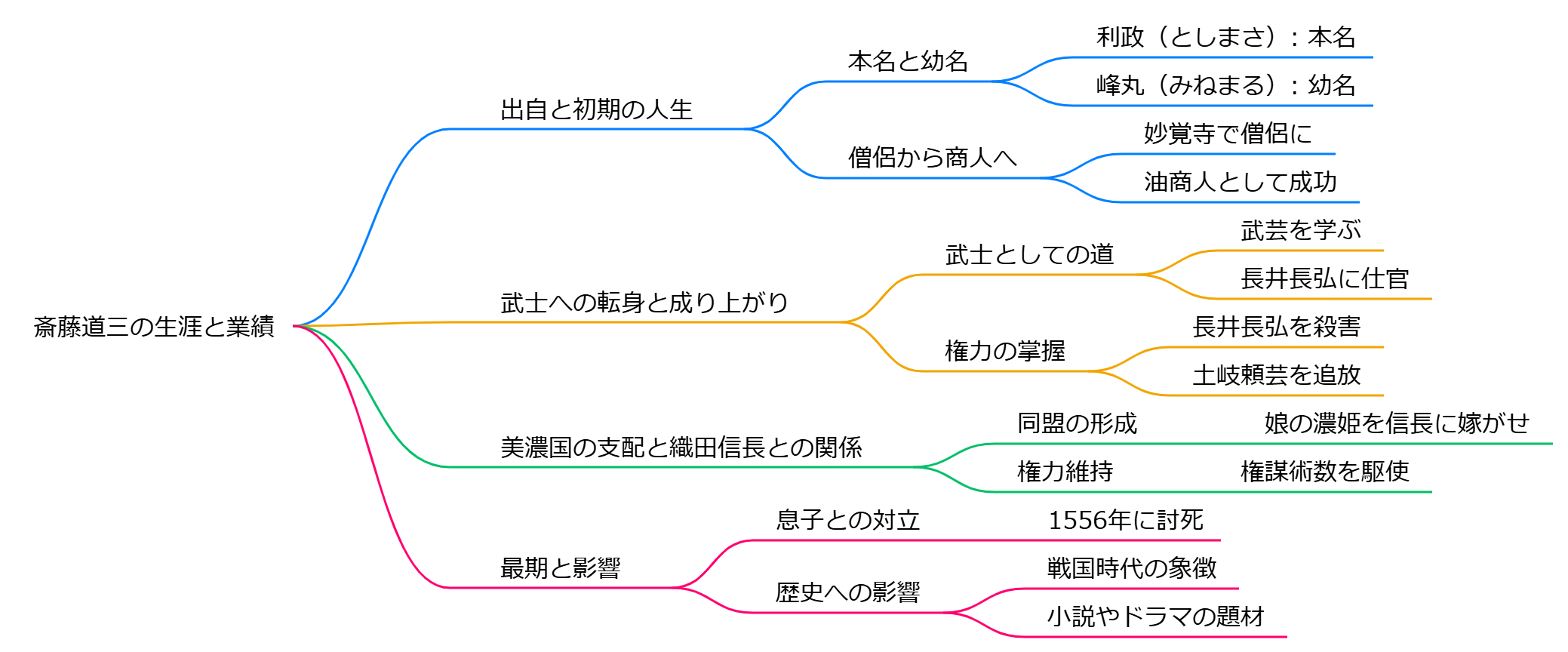

斎藤道三の生涯と業績

斎藤道三(さいとうどうさん)は、1494年に山城国(現在の京都府)で生まれ、1556年に亡くなった戦国時代の武将であり、美濃国(現在の岐阜県南部)の戦国大名として知られています。

彼は一介の僧侶から油商人、そして大名へと成り上がったことで「下剋上」の象徴とされています。

出自と初期の人生

道三の本名は利政(としまさ)で、幼名は峰丸(みねまる)です。

彼は11歳で京都の妙覚寺で僧侶となり、法蓮房(ほうれんぼう)と名乗りましたが、後に還俗して油商人となります。

商売では、油を一文銭の穴に通すパフォーマンスで注目を集め、成功を収めました。

武士への転身と成り上がり

道三は、武士としての道を歩むきっかけとなったのは、ある武士からの助言でした。

彼は武芸を学び、土岐氏の家臣である長井長弘に仕官します。

1530年には長井長弘を殺害し、長井新九郎規秀と名乗ります。

その後、土岐頼芸を支援しつつ、1542年には彼を追放して美濃国の実権を握ります。

美濃国の支配と織田信長との関係

道三は1548年に娘の濃姫(きちょう)を織田信長に嫁がせ、信長との同盟を結びました。

これにより、彼は美濃国を完全に平定し、国主としての地位を確立しました。

道三はその後も権謀術数を駆使し、周囲の敵を排除しながら権力を維持しました。

最期と影響

道三の最期は、息子の斎藤義龍との対立によるもので、1556年に討死します。

彼の生涯は、戦国時代の権力闘争を象徴するものであり、後の歴史や文学に多大な影響を与えました。

特に、彼の人生は小説やドラマの題材としても取り上げられ、「美濃の蝮」と呼ばれる異名を持つようになりました。

斎藤道三は、戦国時代の日本における重要な人物であり、その生涯は多くの人々に語り継がれています。

彼の策略や行動は、下剋上の時代を象徴するものとして、今なお多くの研究や作品に影響を与えています。

斎藤道三

斎藤道三

斎藤道三(さいとうどうさん)は、戦国時代の美濃国(現在の岐阜県)における重要な武将であり、戦国大名としての地位を築いた人物です。彼は1494年頃に生まれ、1556年に亡くなりました。

## 生涯と背景

**出自と成り上がり**

道三は元々、長井新九郎規秀という名で知られていました。彼は美濃国守護・土岐氏の家臣から下克上を果たし、戦国大名となりました。彼の父も油売りの商人であり、道三はその後を継いで美濃の国主にまで上り詰めました。この過程で、彼は「美濃の蝮」という異名を持つようになり、下克上の象徴とされました。

**政治的影響**

道三は織田信長の義父でもあり、信長に自身の娘・濃姫を嫁がせています。彼は信長について「若造で至らない点もあるが末永く付き合ってほしい」と近隣領主に書状を送るなど、その関係を重視していました。

## 戦闘と死

道三は息子・義龍との対立が激化し、最終的には敗死することになります。彼の死後、義龍がその地位を継承しましたが、道三の生涯は多くの伝説や逸話に彩られ、小説や映画など多くのメディアで取り上げられています。

## 遺産と評価

斎藤道三はその劇的な人生と政治的手腕から、日本の歴史において重要な位置を占めています。彼の生涯は多くの研究や議論を呼び起こし、特に下克上という概念を体現した人物として評価されています。

道三と義龍の対立の詳細は

道三と義龍の対立は、戦国時代の美濃国における重要な出来事であり、父子間の複雑な関係が背景にあります。

## **背景と家族関係**

斎藤道三は、商人から成り上がり、美濃の国主となった人物です。彼は1554年に息子の義龍に家督を譲りますが、実権は手放さず、義龍との二頭政治が続きました。道三は義龍を「愚か者」と見なし、弟たちを溺愛していたため、義龍は疎外感を抱くようになります。さらに、義龍の母である深芳野が道三によって謀殺されたという噂もあり、義龍は強い恨みを抱いていました。

## **対立の発端**

1556年、義龍は道三に反旗を翻し、兵を挙げました。この反乱が「長良川の戦い」の発端となります。義龍は、美濃国の有力な国人領主たちの支持を得て、大規模な反乱を起こしました。道三は信長に援軍を要請しましたが、その前に決戦の日を迎えます。

## **長良川の戦い**

長良川で激しい戦闘が繰り広げられました。道三軍は約2,700人に対し、義龍軍は約17,500人という圧倒的な兵力差がありました。道三は最後まで奮戦しましたが、敗北し討ち取られました。この戦いにより、美濃国の支配権が完全に義龍に移ることとなり、信長との対立も激化します。

## **その後の影響**

道三の死後、義龍は美濃国主として権力を握りますが、その後も信長との敵対関係が続きます。義龍は1561年に急死し、その子・龍興が家督を継ぎますが、美濃国は再び信長の侵攻を受けることになります。道三と義龍の対立は、戦国時代の権力闘争や家族内の抗争という側面からも重要な意味を持っています。

道三と義龍の対立の具体的な原因は

斎藤道三とその息子・義龍の対立には、以下のような具体的な原因があります。

## 家督相続の不安

- **道三の影響力**: 道三は1554年に義龍に家督を譲りましたが、その後も実質的な権力を保持しており、義龍は父が自らの権限を侵害するのではないかと疑念を抱くようになりました。道三が義龍よりも次男や三男を可愛がっていたことも、義龍の不満を増幅させました。

## 家族内の対立

- **弟たちへの偏愛**: 道三は義龍を「愚か者」と見なし、弟たちに対して特別な愛情を示したため、義龍は自分が軽視されていると感じました。このことが、義龍の心に深い傷を残し、父との対立を助長しました。

## 殺人事件

- **弟たちの暗殺**: 義龍は道三の寵愛を受けていた弟たちを仮病を使って呼び寄せ、殺害しました。この行動は親子間の対立を決定的にし、道三との関係を完全に断絶させる結果となりました。

## 出自に関する疑惑

- **出生の秘密**: 一部では、義龍が実は土岐頼芸の子であるという説も存在します。この説が真実であった場合、義龍は道三を仇として討つことが正当化される背景があったかもしれません。ただし、この説には多くの疑問も残ります。

## 政治的背景

- **道三の統治方法への反発**: 道三は国盗りによって権力を握りましたが、その方法には反発もありました。特に旧土岐氏派からの支持を失いつつあった道三に対し、義龍は自らの立場を強化するために行動を起こしました。

これらの要因が重なり合い、最終的に長良川の戦いで道三と義龍は激突し、道三は敗北して命を落とすことになります。この対立は美濃国全体にも大きな影響を与えました。

義龍が道三を討った際の戦いはどのようなものだった

長良川の戦いは、1556年4月20日に美濃の長良川付近で行われた合戦で、斎藤道三とその嫡男義龍(高政)との間の激しい対立が引き起こしたものです。この戦闘は、親子の権力争いを象徴する出来事であり、道三の死によって義龍が美濃国主となる重要な転機となりました。

## 戦いの背景

- **親子の対立**

道三は義龍に家督を譲った後、義龍が弟たちを殺害したことで関係が悪化しました。道三はこの事件に驚き、大桑城に逃げ込みました。

- **兵力差**

戦闘時、道三軍は約2,700人に対し、義龍軍は約17,500人という圧倒的な数で、義龍側には多くの重臣が参加していました。

## 戦闘の経過

- **戦闘開始**

義龍軍の先陣、竹腰道鎮が突撃を開始し、長良川を挟んで両軍が激突しました。道三は初めは優勢でしたが、義龍軍が長良川を越えて攻撃を仕掛けてきます。

- **乱戦と道三の討死**

戦闘が進むにつれて道三軍は次第に劣勢となり、最終的には長井道勝によって捕らえられそうになりました。その際、義龍軍によって道三は討ち取られました。

## 戦いの結果

- **道三の死**

道三はこの戦いで討ち死にし、その首が切り落とされたという伝説もあります。この結果、義龍は美濃国主としての地位を確立しました。

- **信長の動き**

織田信長は援軍として駆けつけましたが、戦闘には間に合わず、その後、美濃への侵攻を計画することになります。

このように、長良川の戦いは斎藤家内の権力争いとその後の日本史における重要な転換点を示すものとなりました。

道三が信長に遺書をしたためた理由は

斎藤道三が織田信長に遺書をしたためた理由は、主に彼の家族関係と政治的状況に起因しています。道三は1556年4月19日に「美濃国譲り状」と呼ばれる書状を信長に送付しました。この内容は、道三が自身の死期が近いと感じ、美濃国を信長に譲る意向を示すものでした。

道三には嫡男の義龍(高政)がいましたが、二人の関係は不仲であり、道三は義龍に美濃国を託すことができないと判断しました。義龍の母は道三の主君であった土岐頼芸の妾であり、道三は義龍の父親が頼芸である可能性も考慮していたと言われています。これに対し、道三は信長を娘婿として非常に信頼しており、彼との同盟関係が自らの政権を安定させるために重要であると認識していました。

道三の遺書には、「美濃国の儀、終に織田上総介に存分に任すべき」と記されており、これは信長への明確な信任を示すものでした。最終的に、この遺書は道三が信長に美濃国を譲る決断を下す重要な要因となり、その後の歴史的展開にも影響を与えました。

義龍が「高政」と改名した理由は

斎藤義龍が「高政」と改名した理由は、主に父・斎藤道三との対立と父を討ったことによるものです。

## 改名の背景

- **父との確執**: 義龍は道三との関係が悪化し、最終的には道三を討つことになります。この行為は彼にとって「父殺し」の悲願であり、道三を討った後に名を「高政」に改めました。

- **新たな立場の象徴**: 改名は、義龍が美濃国主としての新たな立場を確立するためのものでした。彼にとって「高政」という名前は、道三との関係を断ち切る意味合いも持っていました。

- **歴史的意義**: 義龍は元服時に「新九郎利尚」と名乗り、その後「范可」に改名しましたが、道三を討った後の「高政」は、彼の政治的野心や美濃の支配者としての自覚を示す重要な名前となりました。

このように、「高政」という名前には、義龍の家族内での権力闘争や彼自身のアイデンティティの変化が反映されています。

義龍が道三を討った後、美濃の支配にどのように臨んだ

斎藤義龍が道三を討った後の美濃の支配は、彼自身の統治能力と周囲の状況に大きく影響されました。以下にその詳細をまとめます。

## 美濃国の復興と統治

義龍は父・道三の死後、美濃国を復興するために努力しました。彼は貫高制に基づいた安堵状を発行し、所領問題を解決することで、荒れた美濃国の安定を図りました。道三の独断専行とは異なり、義龍は宿老による合議制を導入し、家中の整備にも尽力しました。

## 外交政策と同盟

義龍は外交面でも積極的に動きました。北近江の浅井久政との同盟関係を築き、六角氏とも良好な関係を維持しようとしました。しかし、近江での戦闘や他国との緊張が影響し、美濃国は常に外圧にさらされていました。

## 織田信長との対立

義龍の統治下では、織田信長との対立も顕著でした。信長は美濃への侵攻を試み、義龍はその防衛に努めましたが、信長の軍事的な圧力に対抗するには限界がありました。義龍は信長に対抗し続けましたが、彼自身の急死(1561年)によって、美濃の状況はさらに不安定になりました。

## 結論

斎藤義龍は道三を討った後、美濃国の復興と安定を目指して努力しましたが、外部からの圧力や急死によって、その成果は限定的でした。彼の統治スタイルや外交政策は一定の評価を受けつつも、最終的には織田信長との対立が彼の統治に影響を与え続けました。

斎藤道三が美濃国の戦国大名になったきっかけは

斎藤道三が美濃国の戦国大名になったきっかけは

斎藤道三が美濃国の戦国大名になったきっかけは、彼の出自やその後の行動に起因しています。以下にその経緯をまとめます。

## **出自と初期の経歴**

斎藤道三(本名:斎藤利政)は1494年頃に生まれ、元々は名もなき僧侶から油商人へと転身しました。彼は美濃国の守護である土岐氏の家臣として仕官し、1525年には長井長弘に仕官しました。

## **権力掌握の過程**

道三が権力を握るきっかけは、1530年に長井長弘を殺害し、長井家を乗っ取ったことです。これにより彼は「長井新九郎規秀」と名乗り、土岐家の影響力が弱まる中で政治的実権を握りました。

## **土岐氏との対立**

1541年には土岐頼満を毒殺し、土岐頼芸に対して反旗を翻しました。この行動によって彼は土岐氏から完全に独立し、美濃国を手中に収めることに成功します。1552年には美濃国の完全な支配者となり、その後も織田信長との同盟関係を築くために娘・濃姫を信長に嫁がせました。

## **影響と評価**

道三は「下克上」の象徴的存在として知られ、巧妙な策略によって敵を打ち破り、美濃国の実権を掌握しました。しかし最終的には息子・義龍との対立から戦死することになりますが、その生涯は戦国時代の権力闘争を象徴するものとなっています。

斎藤道三が油売りから武士になったきっかけは

斎藤道三が油売りから武士になったきっかけは、彼の商売を通じての出会いや自身の成長にあります。元々、道三は京都の妙覚寺で修行僧として過ごしていましたが、修行が嫌になり寺を離れ、油売りとして生計を立てることになりました。

**転身の経緯**

- **商才と出会い**: 道三は油売りとして成功を収め、その過程で武士からの刺激を受けました。特に、行商先で出会った武士が「その力を武芸に使えば立派な武士になれる」と言ったことが、彼に武士としての道を志させるきっかけとなりました。

- **学びと成長**: 彼は槍や鉄砲を学び始め、次第に武士としての能力を高めていきました。最終的には、美濃国の守護代である土岐家に仕官し、政治的な実権を握るようになります。

道三はその後、土岐頼芸を追放し、美濃国の支配者となります。このように、彼の転身は偶然と自己啓発によるものであり、商人から武士へと成り上がる過程は、下克上の象徴的な物語となりました。

斎藤道三が美濃国の国主になったきっかけは

藤道三が美濃国の国主になったきっかけは、彼の父である長井新左衛門尉の死後、1533年に家督を継いだことに始まります。道三は、長井家の主君である長井長弘を讒言して殺害し、その後長井家を乗っ取りました。さらに、彼は土岐頼芸を支援しつつも、最終的には彼を追放して美濃国の実権を握ることに成功しました。

具体的には、道三は1542年に土岐頼芸を尾張に追放し、美濃国を名実ともに支配するようになりました。この過程で彼は、国内の権力闘争や外部からの侵攻にも対処しながら、斎藤氏の地位を確立しました。道三の策略と武力によって、美濃国の国主としての地位を確立したことが、彼の歴史的な重要性を際立たせています。

斎藤道三が土岐頼満を毒殺した理由は

斎藤道三が土岐頼満を毒殺した理由は、彼の権力拡大と美濃国の支配を狙った野心に起因しています。道三はもともと土岐家の家臣でしたが、次第にその地位を脅かす存在となり、最終的には土岐家に対して反旗を翻しました。

## 背景

1. **権力の掌握**: 道三は1541年に土岐頼満を毒殺し、これにより土岐家の内部を混乱させ、自らの権力を強化しました。この行動は、道三が美濃国の実権を握るための重要なステップでした。

2. **家族間の争い**: 土岐家内での権力争いが激化する中、道三は頼満やその兄弟たちを排除することで、土岐家の弱体化を図りました。これにより、道三は頼芸(頼満の兄)に対しても優位に立つことができました。

3. **下剋上の象徴**: 道三は「美濃の蝮」とも称される策略家であり、彼の行動は戦国時代における「下剋上」の典型的な例とされています。彼は自身の利益のために同胞を裏切り、冷酷な手段で権力を奪取しました。

## 結果

この毒殺事件によって、土岐家はさらに弱体化し、道三は美濃国を完全に掌握することとなります。最終的には、道三は土岐頼芸を国外に追放し、美濃国の実権を手中に収めました.

斎藤道三が長井長弘を殺した理由は

斎藤道三が長井長弘を殺害した理由は、主に権力の掌握と政治的な陰謀に関連しています。以下にその詳細を示します。

## 権力掌握の背景

1. **長井家の実権**: 長井長弘は、美濃国の守護である土岐頼芸から信任を受けており、実質的な政務を掌握していました。道三は長弘の地位が自らの野望にとって障害であると認識しました。

2. **内通の疑惑**: 長弘が越前の土岐政頼と内通しているとの疑惑が浮上し、これが道三による暗殺の口実となりました。道三は、この疑惑を利用して長弘を排除することに成功しました。

3. **政務怠慢の口実**: 1530年(享禄3年)、道三は長弘夫妻を「政務怠慢」と「不行跡」を理由に殺害しました。この行動は表向きには正当性を持つものでしたが、実際には道三自身の権力強化を狙ったものでした。

## 結果と影響

この暗殺により、斎藤道三は長井家を乗っ取り、長井新九郎規秀と名乗るようになりました。これによって彼は美濃国の実権を握り、さらなる権力拡大へとつながりました。道三の行動は、戦国時代における典型的な下剋上の一例として評価されています。

斎藤道三が「美濃の蝮」と呼ばれた理由は

斎藤道三が「美濃の蝮」と呼ばれた理由は、彼の冷酷で狡猾な政治手法や下克上の生き様に起因しています。この異名は、彼が美濃国を支配する過程での策略と権謀術数を象徴しています。

## **異名の背景**

- **冷酷さと陰険さ**: 蝮は毒蛇であり、その危険性から「粗暴で陰険な性格」を持つ人物に与えられることが多いです。道三は、他者を欺く巧妙な策略を用いて権力を握り、美濃一国を支配しようとしたため、この異名がつきました。

- **下克上の象徴**: 斎藤道三は、油売りから成り上がり、主君であった土岐氏を裏切って国主となったことから、戦国時代における下克上の象徴的存在とされています。彼の行動は、まさに「下剋上」を体現していました。

## **文化的影響**

「美濃の蝮」という呼称は、坂口安吾や司馬遼太郎の小説によって広まりましたが、実際には道三が生きていた時代にはこの異名は存在しなかったことが確認されています。彼の冷酷さや策略は、後世の文学やメディアにおいても強く印象づけられています。

このように、「美濃の蝮」という異名は、斎藤道三の政治的手腕やその背景にある歴史的な文脈を反映したものです。

道三が長井新九郎から斎藤道三に改名した理由は

道三が長井新九郎から斎藤道三に改名した理由は

斎藤道三が長井新九郎から斎藤道三に改名した理由は、彼の出世と権力掌握に関連しています。

## 改名の経緯

1. **長井家からの独立**:

道三はもともと長井新九郎規秀という名前で知られていましたが、1530年に父の死後、長井家の家督を継ぎました。しかし、彼はその後、長井家の当主である長井長弘を討ち取り、家を乗っ取ることで自らの地位を強化しました。

2. **斎藤氏への改名**:

長井家を乗っ取った後、道三は斎藤氏の家老としての地位を得るため、斎藤新九郎利政と名乗りました。この改名は、彼が斎藤氏の一族に属することを示し、彼自身の権威を高めるための戦略的な選択でした。

3. **出家と最終的な改名**:

最終的に道三は出家し、「道三」という法名を持つようになりました。この名前には宗教的な意味合いがあり、彼の人生の新たな段階を象徴しています。道三という名は、美濃国における彼の実権を示す重要なアイデンティティとなりました。

## 結論

道三の改名は、彼が権力を獲得する過程で行った重要な戦略であり、その結果、美濃国の実権を握ることに成功しました。

道三が長井新九郎から斎藤道三に改名した際の具体的な背景は

斎藤道三が長井新九郎から改名した背景には、彼の出世と権力掌握の過程が深く関わっています。

## **出自と初期の経歴**

斎藤道三(本名:長井新九郎規秀)は、もともと僧侶であり、油商人としても活動していました。彼は美濃国の守護である土岐氏の家臣として仕官し、長井家に属していました。

## **長井家の乗っ取り**

1530年、道三は長井家の当主である長井長弘を暗殺し、その後長井家を乗っ取ります。この事件を契機に、彼は「長井新九郎規秀」と名乗るようになり、これが彼の下克上の始まりとされています。彼はこの時期に土岐氏との関係を強化しつつ、自らの地位を確立していきました。

## **斎藤姓への改名**

その後、道三は斎藤氏の名跡を継ぎ、「斎藤新九郎利政」と改名します。この改名は、彼が斎藤氏としての地位を確立し、美濃国における影響力を強化するための重要なステップでした。さらに、出家して「道三」と号することで、彼は武士としてのアイデンティティを強化しました。

## **権力掌握と影響力**

道三はその後、美濃国の実権を握ることに成功し、1552年には土岐頼芸を追放して名実ともに美濃国の支配者となりました。彼は戦国時代における典型的な下克上大名として知られています。

このように、道三の改名は単なる名前変更ではなく、彼の権力拡大と戦国時代における地位確立の重要な一歩であったと言えます。

道三が長井新九郎と名乗った理由は

斎藤道三が「長井新九郎」と名乗った理由は、彼が長井家の主君である長井長弘を暗殺し、その家名を乗っ取ったためです。1530年(享禄3年)、道三は長井長弘を殺害し、長井新九郎規秀と名乗ることで、長井家の地位を掌握しました。

この改名は、道三が自身の権力を強化するための戦略的な決断であり、彼は小守護代である斎藤氏の一族としての立場を確立しました。これにより、道三は長井家の上位に立ち、その後の出世や領地拡大に繋がる重要なステップとなりました。

道三が守護代斎藤氏に加入した理由は

斎藤道三が守護代斎藤氏に加入した理由は、彼の政治的な野心と当時の混乱した状況を背景にしています。

## **主な理由**

1. **土岐頼芸との関係**: 道三は早くから土岐頼芸の信任を得ており、頼芸が家督相続に失敗した際には彼を美濃国の守護に擁立しました。この信任関係が道三の地位向上に寄与しました。

2. **長井家の乗っ取り**: 1530年、道三は長井利安を殺害し、長井家を乗っ取ることで実質的な権力を掌握しました。これにより、彼は守護代としての地位を強化し、斎藤氏の名跡を継承することになります。

3. **混乱の利用**: 美濃国では権力闘争が続いており、道三はその混乱を巧みに利用して地位を確立しました。彼は守護代としての権限を強化し、経済力と軍事力を手に入れることで、自らの勢力を拡大しました。

4. **名跡の継承**: 1538年には美濃守護代の斎藤利良が病死したことを受けて、その名跡を引き継ぎ、「斎藤新九郎利政」と名乗るようになりました。これにより、彼は名実ともに守護代としての地位を確立しました。

## **結論**

道三が守護代斎藤氏に加入した背景には、土岐頼芸との信任関係や長井家の乗っ取り、当時の政治的混乱の利用がありました。これらの要因が重なり合い、彼は美濃国における重要な武将として台頭することとなりました。

道三が長井新九郎を倒した方法は

斎藤道三が長井新九郎を倒した方法は、主に策略と武力によるものでした。以下にその詳細を説明します。

## 背景

斎藤道三(本名:長井規秀)は、1533年に父の死後、家督を継ぎました。彼は美濃国の守護である土岐家の家臣であり、長井家の内部で権力を握るために動きました。

## 倒した方法

1. **長井長弘の排除**: 道三は1530年に、長井家の当主である長井長弘を暗殺しました。これにより、長井家の実権を握ることができました。

2. **新九郎への名乗り**: 長井長弘を排除した後、道三は長井新九郎規秀と名乗り、長井家のトップとして君臨しました。この時点で彼は完全に長井家を掌握しました。

3. **権謀術数**: 道三はその後も巧妙な策略を用い、他の敵対者や反抗勢力を排除していきました。彼は内通者を利用し、敵を撲滅するための情報戦を展開しました。

4. **武力行使**: 必要に応じて武力も行使し、新九郎に対する直接的な軍事行動も行いました。これにより、彼は美濃国全体の支配権を確立しました。

## 結果

このような手段によって、道三は長井新九郎を排除し、美濃国の実権を掌握しました。彼はその後も美濃国の支配者として君臨し、戦国時代の下克上の象徴となりました。

道三が美濃国を支配するまでの経緯は

斎藤道三が美濃国を支配するまでの経緯は、彼の出自や策略、そして下克上の歴史的背景に根ざしています。

## **出自と初期の経歴**

斎藤道三(1494年頃 - 1556年)は、山城国(現在の京都府)に生まれ、若い頃は僧侶として過ごしていましたが、後に油商人として成功を収めました。彼は美濃国に進出し、土岐氏の家臣である長井家に仕官しました。

## **美濃国の支配過程**

道三は1527年に土岐頼武を追放し、その後土岐頼芸を守護に据えます。この過程で彼は長井家を乗っ取り、1538年には斎藤家の当主となり「斎藤利政」と名乗ります。1542年には土岐頼芸を追放し、美濃国を完全に掌握しました。この際、道三は「美濃の蝮」と呼ばれるほど、その策略や暗殺術で知られていました。

## **権謀と同盟**

道三はその後、尾張の織田信秀と結びつき、自身の娘を信秀の嫡男信長に嫁がせることで、織田氏との強固な関係を築きました。彼はまた、内部での権力争いにも巻き込まれ、息子斎藤義龍との対立が生じます。最終的には1556年に長良川で義龍との戦いに敗れ、命を落としました。

このように、斎藤道三は商人から武将へと転身し、美濃国の支配者となるまで数々の策略と戦略を駆使しました。その生涯は戦国時代の下克上を象徴するものとなっています。

道三が美濃国守護代になった経緯は

道三が美濃国守護代になった経緯は

斎藤道三が美濃国守護代になった経緯は、彼の出自や当時の政治状況と密接に関連しています。

## 出自と初期の経歴

斎藤道三(さいとうどうさん)は、元々油売りの商人であり、父は土岐氏の家臣であった長井新左衛門尉です。道三は1533年に父の死後、家督を継ぎましたが、その後、美濃国での権力を拡大するために様々な策略を巡らせました。

## 土岐氏との関係

当時、美濃国は土岐氏が守護を務めていましたが、内部には権力争いがありました。道三は土岐氏の家臣として仕官し、特に土岐頼芸と密接な関係を築きました。道三は頼芸を擁立し、彼の支持を得ることで自身の地位を強化していきました。

## クーデターと守護代への昇進

1542年、道三は土岐頼芸を支援しつつも、同年に大桑城を攻撃して頼芸を尾張へ敗走させ、美濃国の実権を握ります。この結果、彼は名実ともに美濃国守護代となり、以降は「美濃の蝮」として知られるようになります。

## 結論

斎藤道三が美濃国守護代になった背景には、彼自身の商人から武士への転身、土岐氏との複雑な関係、そして巧妙な政治的策略がありました。彼は内乱や権力闘争を利用して、自らの地位を確立し、美濃国の支配者として名を馳せることとなります。

C

道三が美濃国守護代になった後、どのような戦略を用いたの

斎藤道三が美濃国守護代に就任した後、彼は以下のような戦略を駆使して権力を確立し、拡大しました。

## 経済的基盤の強化

**楽市楽座の導入**

道三は商業の発展を促進するために「楽市楽座」を導入しました。これにより、自由な商取引が認められ、商人が集まり、美濃の井口は繁栄しました。この経済的な余裕は道三自身の軍事力を強化する資金源となりました。

**町づくりと防衛力の強化**

稲葉山城の麓に町を築き、堀と土塁で囲むことで防衛力を強化しました。この「惣構え」により、商人や職人が戦火を恐れずに商売できる環境が整えられました。

## 軍事戦略

**籠城と奇襲戦術**

道三は籠城戦術を採用しつつ、敵に対して奇襲を行うことで優位に立ちました。特に織田信秀との戦いでは、籠城しながらも敵をおびき寄せて攻撃する計略を用いました。

**同盟と敵対勢力への対処**

道三は敵対勢力との和睦や同盟を巧みに操り、特に織田信秀との関係構築に努めました。彼は信秀の嫡子・信長に娘を嫁がせることで、信秀との友好関係を築き、脅威を取り除きました。

## 政治的手腕

**土岐氏との関係構築**

道三は土岐頼芸との関係を利用しつつ、彼を追放することで実質的な権力者となりました。彼は土岐氏の家臣としての立場を利用し、自身の地位を確立しました。

## まとめ

斎藤道三は経済基盤の強化や柔軟な軍事戦略、政治的手腕を駆使して美濃国守護代としての地位を確立しました。これらの戦略によって、彼は美濃国内での権力闘争に勝利し、自身の名声と影響力を高めることができたのです。

道三が美濃国守護代になったきっかけは何か

斎藤道三が美濃国守護代になったきっかけは、彼の巧妙な策略と政治的な動きによるものです。道三はもともと油売りから武士に転身し、土岐氏に仕官しました。1527年、彼は土岐頼武を追放し、土岐頼芸を擁立することで実権を握りました。

その後、1539年に美濃守護代であった斎藤利良が亡くなると、道三はその地位を継承し、「斎藤新九郎」と名乗るようになります。彼はその後も美濃国の支配を強化し、織田信秀との和睦を結ぶなどして勢力を拡大しました。道三の昇進は、戦国時代における下克上の象徴的な事例とされています。

道三が美濃国守護代になった際の反応はどうだったの

斎藤道三が美濃国の守護代に就任した際の反応は、主に以下のような状況が展開されました。

## **道三の台頭と支持**

- **実質的な権力者**: 道三は、土岐頼芸の補佐役として美濃国における影響力を強化し、実質的な権力者となりました。彼は経済力を背景に軍事力をも強化し、稲葉山城を拠点に支配を広げていきました。

- **支持の獲得**: 道三は、美濃の武士や民衆から一定の支持を受けており、彼の統治下で国が豊かになることを期待されていました。このため、彼の登場は一部には歓迎されていたと考えられます。

## **対立と反発**

- **土岐家内部の対立**: しかし、道三の権力拡大に対しては土岐頼武派などからの反発もありました。特に、頼武派は道三を脅威と感じ、朝倉氏や六角氏と連携して美濃への侵攻を試みるなど、道三に対抗する動きを見せました。

- **混乱の激化**: 道三が守護代として権力を握る中で、美濃国内は再び混乱し、戦闘が頻発する状況となりました。特に、道三と土岐頼芸との関係が緊張し、内戦的な状況が続くことになりました。

## **結論**

道三が美濃国守護代に就任した際には、彼の台頭を支持する声もあった一方で、土岐家内部や他勢力からの強い反発も存在しました。このような複雑な状況が、美濃国の政治情勢を不安定にし続ける要因となりました。

道三が美濃国守護代になったことでどのような影響があったの

斎藤道三が美濃国の守護代に就任したことは、地域の政治的状況や権力構造に大きな影響を与えました。以下にその主な影響をまとめます。

## 権力の掌握と下克上

**守護代から実権者へ**: 道三は土岐頼芸を利用し、彼を守護として擁立することで自らの権力基盤を固めました。その後、頼芸を追放し、自らが美濃の支配者となりました。この過程で道三は、謀略や暗殺を駆使してライバルを排除し、実質的な支配権を手に入れました。

## 外敵との対立

**戦乱の激化**: 美濃国は道三の支配下で外敵からの攻撃にさらされることとなりました。特に尾張の織田信秀や越前の朝倉氏が道三に対抗するため連携し、美濃に侵攻してきました。道三はこれら外敵との戦闘に苦しみながらも、籠城戦で勝利するなどして一時的には危機を乗り越えました。

## 社会的・経済的影響

**不安定な政情**: 道三が権力を握った後も、美濃国内では安定した統治が実現されませんでした。彼の支配は強権的であり、多くの武士たちからの支持を得られず、最終的には息子の義龍にその支持が移っていくことになります。この結果、道三の政権は不安定さを増し、内部分裂や反発を招く要因となりました.

## 結論

斎藤道三が美濃国守護代になったことは、彼自身の権力掌握だけでなく、美濃国全体の政治情勢や社会構造にも大きな変化をもたらしました。彼の行動は下克上の象徴として歴史に名を刻む一方で、その後の内乱や外敵との戦いによって美濃国はさらなる混乱へと向かうことになりました。

道三が美濃国守護代になった後、土岐頼芸はどうなったの

土岐頼芸は、斎藤道三が美濃国守護代に就任した後、非常に困難な状況に直面しました。彼は元々土岐家の当主であり、美濃の守護としての地位を有していましたが、道三の台頭によって次第にその権力を失っていきました。

## 頼芸の権力の衰退

- **守護代の争い**: 土岐頼芸は、兄・土岐頼武との間で守護職を巡る争いを繰り広げていました。頼芸は一時的に勝利を収めたものの、頼武の反撃を受けて再び追放されることとなります。

- **道三との対立**: 斎藤道三が勢力を増す中、頼芸は1543年に大桑城で道三との大きな戦闘に直面し、城は落城しました。これにより、彼は美濃国から追放される運命を辿ります。

## 追放とその後

- **国外追放**: 天文19年(1550年)頃、道三によって頼芸は国外に追放されました。この時期には、彼の政治的地位は完全に失われていました。

- **晩年**: 追放後、頼芸は一時的に尾張へ逃れ、その後織田信長と関係を持つようになります。最終的には信長の支援を受けて復帰し、美濃守護としての地位を一時的に取り戻しましたが、その後も波乱の人生を送りました。

このように、土岐頼芸は斎藤道三との権力闘争や追放生活を経て、最終的には美濃国守護としての地位を失うことになりました。

道三が一代で戦国大名になったという説の正確性は

道三が一代で戦国大名になったという説の正確性は

斎藤道三が一代で戦国大名になったという説は、近年の研究によって再評価されており、実際には父子二代にわたる国盗りであったとされています。道三は元々、油売りから成り上がったとされますが、その成功は彼一人の努力だけではなく、父親の築いた基盤も影響しています。

## 道三の成り上がり

道三は1480年代に生まれ、僧侶から油商人として成功を収めた後、武士に転身しました。彼は美濃国の長井家に仕官し、最終的には美濃を支配する戦国大名となりました。しかし、彼の父・長井新左衛門尉との関係が重要であり、道三の成り上がりは単独のものではなく、父子二代にわたるものであるとする見解が強まっています。

## 研究の進展

歴史学者たちの研究によれば、道三の成功には経済的な手腕や人心掌握術が大きく寄与しており、彼は「下剋上」の象徴的存在として多くの伝説を生み出しました。特に司馬遼太郎の小説『国盗り物語』が道三のイメージを強化し、彼の一代記として広まったことも影響しています。

## 結論

したがって、斎藤道三が一代で戦国大名になったという説は誤解を招くものであり、実際には父との連携による二代にわたる国盗りであったことが明らかになっています。この新たな理解は、道三の歴史的評価をより深めるものとなっています。

道三が美濃を支配した際の具体的な戦略は

斎藤道三が美濃を支配した際の具体的な戦略は、以下のように多岐にわたります。

## 権力掌握

**土岐頼芸の排除**

道三は、土岐頼芸を毒殺することで美濃国の実質的な支配者となりました。この冷酷な手段により、彼は権力を迅速に掌握し、美濃国内に恐怖を植え付けました。

## 経済政策

**金山の採掘と商業の発展**

道三は、美濃の金山を利用して金銀取引を活性化させ、経済基盤を強化しました。また、商人としての経験を活かし、周辺地域との貿易を拡大しました。これにより、美濃は経済的に安定し、道三の支配基盤が強化されました。

**税制改革**

領内の税制改革を進め、農民や商人からの税収を効率化しました。この改革は、道三が美濃を支配するための財政的基盤を作る上で重要な役割を果たしました。

## 軍事戦略

**兵力の強化と組織化**

道三は、美濃国内で兵力を組織し、効率的な軍事体制を築きました。農民や商人を兵士として動員し、戦術面でも計画的な運営を行いました。この強化された軍事体制により、美濃は外敵からの侵略に対して耐えうる防衛力を備えました。

## 外交戦略

**政略結婚と同盟形成**

道三は、尾張の織田信長との関係を安定させるため、自らの娘を信長に嫁がせる政略結婚を企画しました。この同盟により、美濃国は外敵からの脅威に対してより安定した立場を確保しました。

## 内政と治安維持

**家臣団の統制と治安維持**

道三は家臣団を巧妙に統制し、領民に対して公平な統治を行いました。治安維持のために警察力を強化し、暴動や反乱を抑えるための軍事力も適切に使いました。これにより、領民の支持を得て、美濃国内の治安は安定しました。

これらの戦略によって、斎藤道三は美濃国を効果的に支配し、その地位を確立しました。

道三と信長の関係についてもっと知りたい

斎藤道三と織田信長の関係は、戦国時代の日本において非常に重要なものであり、義父と婿の関係から始まりました。この関係は、戦略的な同盟としても機能し、両者の権力基盤を強化する役割を果たしました。

## 道三と信長の縁組

1548年、斎藤道三は自らの娘・濃姫を織田信長に嫁がせました。この結婚は、道三が信長との同盟を通じて美濃国の安定を図るための重要な手段でした。道三は、信長が将来的に大きな力を持つことを見越しており、信長に対して高い評価を持っていました。

## 聖徳寺での会見

道三と信長の関係を深める契機となったのが「聖徳寺会見」です。この会見は1552年ごろ、美濃と尾張の国境に位置する聖徳寺で行われました。道三は事前に信長の姿を隠れて観察し、その奇抜な服装や振る舞いに驚いたものの、彼が率いる軍勢の規模や整然さに感心しました。会見当日、信長は堂々とした姿で現れ、道三はその実力と策略に感銘を受けたと言われています。

## 道三の信長への期待

道三は信長について「若造で至らない点もあるが末永く付き合ってほしい」と近隣の領主に書状で伝えています。この書状は、道三が信長を気にかけていたことを示す貴重な資料として評価されています。道三は、自身の後継者として信長を選ぶ意義を見出しており、自分の子どもたちが信長に仕えることになるだろうと考えていたとされています。

## 結論

斎藤道三と織田信長の関係は、戦国時代における権力闘争や同盟形成において重要な役割を果たしました。道三は信長の才能を早くから見抜き、彼との結びつきを強化することで、自らの領地と家族の未来を守ろうとしたことが伺えます。このような背景から、二人の関係は歴史的にも非常に興味深いものとなっています。

道三が長井新左衛門尉と名乗った理由は

斎藤道三が「長井新左衛門尉」と名乗った理由は、彼の家系や権力の変遷に関連しています。道三は元々「長井新九郎規秀」と名乗っていましたが、1533年に父親である長井新左衛門尉が亡くなった際にその名を引き継ぎました。この名称は、彼が主家である長井家の名を用いることで、自己の正当性と権威を強調する意図があったと考えられます。

### **背景**

- **家系の影響**: 道三の父、新左衛門尉は元僧侶であり、還俗後に美濃の長井家に仕官しました。道三は父の死後、長井家の家督を継承し、名乗りを改めました。

- **権力掌握**: 道三は主君であった長井長弘を討ち取り、長井家の実権を握ることで、自身の地位を確立しました。この際に「長井新左衛門尉」という名を用いることで、長井家との関係を強調し、支配権を正当化しました。

このように、「長井新左衛門尉」という名乗りは道三の出自や権力掌握の過程と深く結びついています。

道三が美濃守護代から実権を奪ったきっかけは

斎藤道三が美濃守護代から実権を奪ったきっかけは、彼の巧妙な策略と暴力的な行動によるものでした。以下にその詳細を示します。

## 権力掌握の経緯

1. **長井家の乗っ取り**: 道三は1530年頃、長井利安を殺害し、長井家を乗っ取りました。この行動により、彼は長井氏の名跡を継承し、地位を強化しました。

2. **土岐氏との権力闘争**: その後、道三は土岐氏の家督争いに介入し、土岐頼芸を支持する形で政治的な立場を確立します。彼は1538年に守護代としての地位を得て、名を「斎藤利政」と改めました。

3. **土岐頼芸の追放**: 1542年、道三は土岐頼芸を国外に追放し、美濃国の実質的な支配者となりました。この時期、彼は数々の暗殺や謀略を駆使して権力を掌握しました。

## 結果と影響

道三の権力掌握は一時的なものであり、その後息子の義龍との対立が深まりました。最終的には1556年に義龍との戦闘で敗死し、その生涯を閉じることになりますが、彼の下剋上は戦国時代における重要な出来事として記録されています。

道三の三変化の具体的な過程は

斎藤道三の三変化は、彼の生涯における重要な転機を示すもので、以下のような具体的な過程を経ています。

## 道三の三変化の具体的な過程

1. **長井規秀(のりひで)**:

- 道三は元々、京都の妙覚寺で修行僧として生活していましたが、修行を嫌って寺を出て油売りとして活動を始めます。この時期、彼は「長井規秀」と名乗っていました。

2. **斎藤利政(としまさ)**:

- 1537年に斎藤利政と改名し、美濃国の守護土岐氏に仕官します。彼は土岐頼芸に仕えながら、政治的な実権を握るために様々な策略を巡らせます。この時期、彼は長井家を倒し、自らの地位を高めていきます。

3. **道三(どうさん)**:

- 最終的に出家し「道三」と名乗ります。1542年には土岐頼芸を追放し、美濃一国を支配する戦国大名となります。道三はその後、織田信長との関係を築き、自らの娘濃姫を信長に嫁がせるなど、政略結婚を通じて権力基盤を強化しました。

## 道三の影響と最期

道三はその後、1566年に息子義龍との対立から「長良川の戦い」で敗北し、討ち死にします。彼の生涯は下剋上の象徴として語り継がれていますが、その権謀術数から「美濃の蝮」とも称されました。