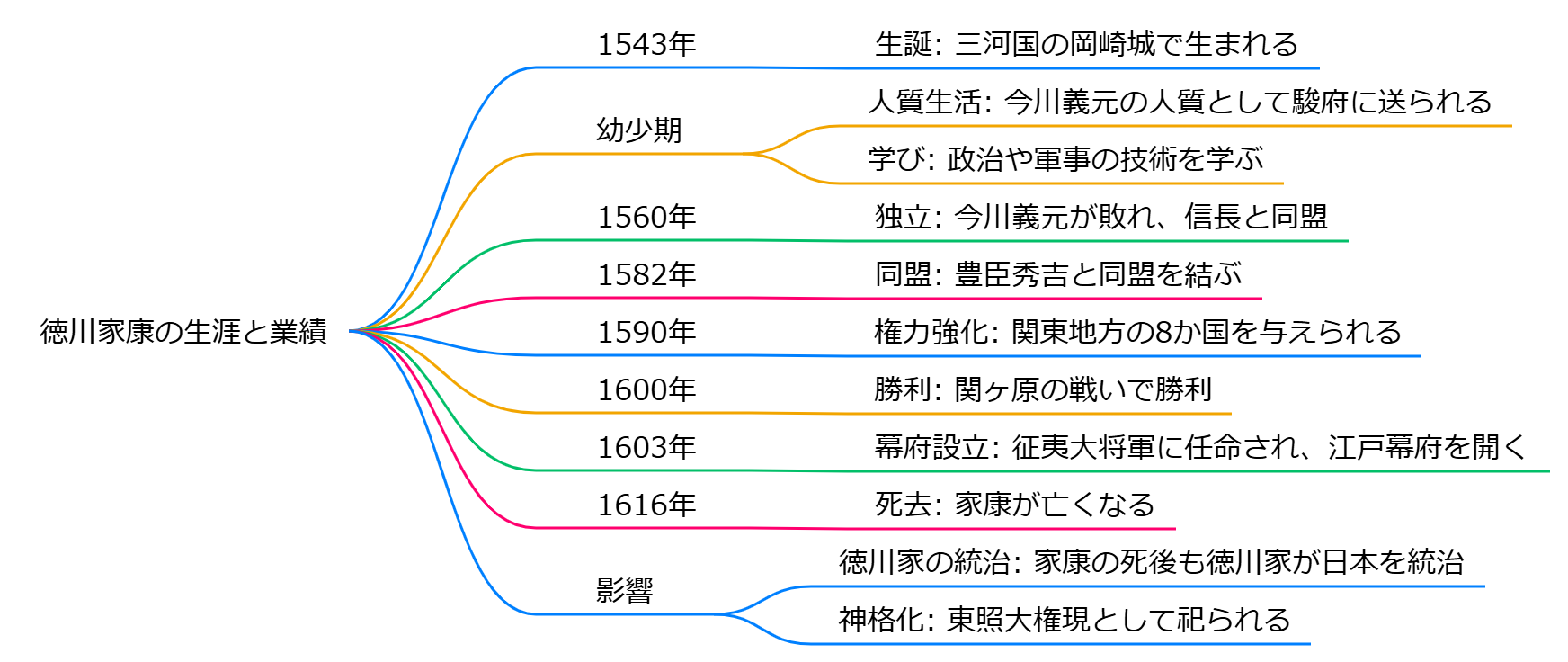

徳川家康の生涯と業績

徳川家康(とくがわ いえやす)は、日本の歴史において非常に重要な人物であり、江戸幕府の初代将軍として知られています。

彼は1543年1月31日に三河国の岡崎城で生まれ、幼名は竹千代(たけちよ)でした。

家康は松平氏の出身で、戦国時代の混乱の中で成長しました。

幼少期と人質生活

家康の幼少期は非常に不遇であり、彼は6歳の時に今川義元の人質として駿府に送られました。

この人質生活は約12年間続き、彼はこの期間に多くのことを学びました。

特に、戦国時代の政治や軍事の技術を身につけることができました。

戦国時代の台頭

1560年、桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に敗れた後、家康は独立し、信長と同盟を結びました。

彼はその後、信長の下で勢力を拡大し、1582年には信長の死後、豊臣秀吉と同盟を結びました。

1590年には関東地方の8か国を与えられ、彼の権力はさらに強化されました。

江戸幕府の設立

家康は1600年の関ヶ原の戦いで勝利を収め、1603年に征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開きました。

この幕府は1868年まで続き、日本の政治体制に大きな影響を与えました。

家康は、幕府の基盤を築き、平和な時代をもたらすための政策を実施しました。

死とその後の影響

家康は1616年に亡くなり、彼の死後も徳川家は日本を統治し続けました。

彼は神格化され、東照大権現として祀られ、江戸時代を通じて崇拝されました。

家康の生涯は、戦国時代の混乱から平和な時代への移行を象徴するものであり、彼の政策や統治方法は後の日本の歴史に深い影響を与えました。

徳川家康

徳川家康

徳川家康は、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本の著名な武将であり、初代江戸幕府将軍として知られています。彼は1562年に織田信長と同盟を結び、1563年には「家康」に改名し、翌年には徳川姓を名乗るようになりました.

## 幼少期と成長

家康は1543年に三河国(現在の愛知県)で生まれました。幼少期は人質として大名のもとを転々とし、非常に不遇な生活を送っていました。この経験が彼の慎重な性格を育む要因となりました.

## 戦国時代の活動

彼の軍事的キャリアは、今川義元との関係から始まりました。桶狭間の戦いで義元が討たれた後、家康は独立を果たし、周辺の大名との抗争を経て領地を拡大していきました。特に1582年の本能寺の変後には、信長の死を受けて甲斐国や信濃国を手中に収め、大名としての地位を確立しました.

## 江戸幕府の設立

1600年、家康は関ヶ原の戦いで勝利し、その結果として1603年に征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開設しました。彼は江戸を発展させ、日本有数の大都市へと成長させるために様々な施策を講じました.

## 晩年と影響

家康は1605年に将軍職を三男・徳川秀忠に譲り、駿府城へ移住しました。その後1614~1615年には大坂冬の陣・夏の陣によって豊臣家を滅ぼし、天下統一を達成しました。彼は75歳で亡くなり、その長寿と慎重な政治手腕から「天下人」として広く尊敬されています.

家康が築いた江戸幕府は、その後約260年間続く平和な時代(江戸時代)への基盤となりました。

徳川家康が清洲同盟を結んだ理由は

徳川家康が清洲同盟を結んだ理由は、主に以下の戦略的な要因に基づいています。

## 清洲同盟の背景と目的

1. **戦国時代の混乱**:

- 清洲同盟は1562年に結ばれ、当時の日本は戦国時代であり、各地で大名たちが領土を巡って争っていました。家康は今川氏との対立や武田氏の脅威に直面しており、自身の領土を守るために強力な同盟が必要でした。

2. **織田信長との関係**:

- 家康は幼少期に織田氏の人質として過ごした経歴があり、信長との関係が深まりました。信長が勢力を拡大する中で、家康は彼との軍事的同盟を結ぶことが自らの防衛に不可欠だと考えました。

3. **互いの利害の一致**:

- 信長は美濃国への侵攻を計画しており、家康は三河国の統一を目指していました。両者の目的が一致したことで、互いに支援し合う関係を築くことができました。

4. **軍事的な支援と防衛**:

- 清洲同盟は「攻守同盟」として機能し、どちらかが攻撃された場合にはもう一方が支援するという内容でした。これにより、家康は今川氏や武田氏などの強敵から自国を守るための基盤を得ることができました。

5. **婚姻関係による結束強化**:

- 信長との同盟を強化するため、家康は信長の娘を娶ることで、両者の関係をさらに深める意図もありました。このような婚姻による結びつきは当時一般的な手法でした。

## 結論

清洲同盟は徳川家康と織田信長の間で結ばれた重要な軍事同盟であり、その成立には戦国時代特有の混乱と両者の利害が大きく影響しています。この同盟によって家康は今川氏から独立し、その後の勢力拡大へとつながる道筋を築くこととなりました。

清洲同盟が結ばれた後、徳川家康と織田信長の関係はどう変わったの

清洲同盟が結ばれた後、徳川家康と織田信長の関係は次第に変化しました。

## 初期の対等な関係

清洲同盟は1562年に結ばれ、当初は両者の領土を互いに守るという対等な軍事同盟としてスタートしました。この同盟の締結は、信長が家康に対して一定の信頼を寄せていたことを示しています。

## 従属的な関係への移行

しかし、信長の勢力が拡大するにつれて、家康との関係は次第に従属的なものへと変わっていきました。特に1575年の長篠の戦い以降、家康は信長の指揮下で行動することが多くなり、彼を「国衆」と呼ぶなど、主従関係が強まったことが記録されています。この時期、家康は信長から与えられた領地も少なく、信長の他の重臣と比べて待遇が劣っていることが指摘されています。

## 家康の立場と信長との関係

家康は、信長に対して忠誠を示しつつも、自身の独立性を保つ努力を続けました。彼は信長に従属する形にはなったものの、常に自らの大義名分を重視し、必要なときには反発する姿勢も見せていました。また、信長が家康を厚遇したエピソードもあり、両者の関係は単純な主従ではなく、戦略的な協力関係にも見える面がありました。

## まとめ

清洲同盟以降、徳川家康と織田信長の関係は初めは対等でしたが、次第に信長が主導権を握る従属的な関係に変わっていきました。この変化は、戦国時代の複雑な政治情勢や両者の戦略的思惑によるものであり、最終的には家康が天下人へと上り詰める土台となりました。

清洲同盟が結ばれた背景にはどのような戦略が含まれたの

清洲同盟は1562年に織田信長と徳川家康の間で結ばれた軍事同盟であり、その背景には戦略的な利害が存在しました。

## **同盟の成立背景**

1. **桶狭間の戦いの影響**:

1560年の桶狭間の戦いで信長が今川義元を討ち取った結果、信長は勢力を拡大し、家康も今川氏からの独立を模索するようになりました。この戦いにより、両者は互いに有利な立場を得ることができました。

2. **相互防衛の必要性**:

信長は美濃国への侵攻を計画しており、家康は三河国を統一するために今川氏への対策が必要でした。両者の利害が一致し、相互に領土を守るための同盟が結ばれました。

3. **信頼関係の構築**:

家康が清洲城を訪問し、信長と会見したことが同盟締結の象徴とされています。この訪問は、家康が信長に対して忠誠心を示すものであり、両者の信頼関係を強化しました。

## **同盟の戦略的意義**

- **織田信長にとって**:

信長は家康を「盾」として利用し、今川や武田といった強敵に対抗することで、美濃攻略や上洛を進めることができました。これにより、信長は後顧の憂いなく西方への進出を図ることが可能となりました。

- **徳川家康にとって**:

家康は信長からの支援を受けることで、今川氏や武田氏から自国を守りつつ、最終的には彼らから領地を奪うことに成功しました。また、信長への忠誠心が高まることで、彼自身の名声も向上し、後年の天下取りにつながる基盤となりました。

清洲同盟は、戦国時代における両者の生存戦略として機能し、その後約20年間も維持されました。この同盟は日本史において重要な転機となったことは間違いありません。

清洲同盟が維持された理由は何か

清洲同盟が維持された理由は、主に以下の要因に起因します。

## 相互利益の存在

**1. 防衛の必要性**

清洲同盟は、織田信長と徳川家康が互いの領土を守るために結んだ軍事同盟です。信長は家康を利用して今川や武田といった敵からの防衛を図り、家康は信長からの支援を受けることで自国を守ることができました。

**2. 戦略的な利害の一致**

信長は美濃国への侵攻を企図しており、家康は三河国を統一するために今川氏への対策が必要でした。このように、両者の戦略的な目的が一致したため、同盟が成立しました。

## 同盟の特異性

**3. 戦国時代における安定性**

戦国時代には多くの同盟が短命であった中で、清洲同盟は約20年間も維持されました。これは、通常の同盟が口約束程度であったことを考えると異例です。信長が亡くなるまでこの同盟が続いたことは、両者の信義や忠誠心によるものとされています。

**4. 家康の立場強化**

家康は信長との同盟によって今川氏や武田氏からの脅威を和らげ、自らの地位を確立しました。信長からの援助を受けることで強敵に滅ぼされることなく、最終的には彼らから領地を奪うことにも成功しました。

## 結論

清洲同盟は、相互利益と戦略的な利害の一致によって維持されました。この同盟は、信長と家康双方にとって重要な防衛手段であり、その後の歴史にも大きな影響を与えました。

清洲同盟が結ばれた際、どのような条件が提案されたの

清洲同盟は1562年に織田信長と徳川家康(当時の名は松平元康)との間で結ばれた軍事同盟であり、以下のような条件が提案されました。

## 同盟の条件

- **互いの領土防衛**: 同盟の基本的な内容は「互いの領土を守る」というもので、信長と家康は相手の領土に対して攻撃があった場合に協力することを約束しました。

- **婚姻関係の強化**: 同盟を強固にするために、信長と家康は政略結婚を通じて関係を深めることも考慮されました。具体的には、信長の娘と家康の嫡男との婚姻が後に実現しています。

- **和睦協定から軍事同盟への格上げ**: 清洲同盟は、以前の和睦協定を基にしており、両者が協力して今後の戦略を進めることを目的としていました。

## 歴史的背景と意義

この同盟は、信長が美濃国への侵攻を考えていた一方で、家康は今川氏との対抗策を講じる必要があったため、両者の利害が一致したことが背景にあります。戦国時代には多くの同盟が結ばれましたが、清洲同盟は信長が亡くなるまで約20年間維持されたことから、その重要性と安定性が際立っています。

近年では、清洲同盟についての研究が進み、実際には両者が直接会見していなかった可能性も指摘されていますが、基本的な合意内容としては上述のような条件が提案されたと考えられています。

清洲同盟が結ばれたことでどのような影響があったの

清洲同盟は1562年に織田信長と徳川家康の間で結ばれた軍事同盟であり、戦国時代の日本における重要な出来事でした。この同盟の成立は、両者にとって多くの影響を及ぼしました。

## 清洲同盟の背景

- **目的**: 織田信長は美濃国への侵攻を目指し、徳川家康は今川氏との関係を断ち切り、自身の領土を守る必要がありました。

- **結束**: 同盟は「互いの領土を守る」ことを基本としており、信長と家康の利害が一致した結果、成立しました。

## 同盟の影響

- **軍事的安定**: 清洲同盟により、信長は南東の安全を確保し、美濃国への侵攻を進めることができました。一方、家康も今川氏からの独立を果たし、三河国を統一する基盤を築きました。

- **長期的な連携**: この同盟は信長が1582年に亡くなるまで続き、戦国時代で最も長く維持された同盟となりました。これは当時の他の多くの同盟が短命であったことと対照的です。

- **主従関係の変化**: 初期は対等な関係でしたが、時間が経つにつれて信長が主導権を握り、家康は実質的に従属する立場になりました。この変化は、両者の力関係を反映しています。

## 結論

清洲同盟は織田信長と徳川家康にとって互恵的な関係を築く契機となり、両者の勢力拡大に寄与しました。特に信長はこの同盟を利用して美濃攻略や上洛を進め、一方で家康も独立した大名として成長する土台を築くことができました。このように、清洲同盟は戦国時代の日本における政治的・軍事的な動向に大きな影響を与えました。

関ヶ原の戦いでの徳川家康の戦略は

関ヶ原の戦いでの徳川家康の戦略は

関ヶ原の戦いにおける徳川家康の戦略は、情報戦と事前準備、そして巧妙な交渉術に基づいていました。この戦いは1600年に行われ、家康率いる東軍が石田三成率いる西軍と対峙しました。以下に、家康の主要な戦略を詳述します。

## 情報戦の活用

**西軍の動向を把握**

家康は西軍の軍師や武将との関係を築き、彼らの戦略や動きを事前に把握しました。特に、小早川秀秋などの武将に対して再三寝返りを促すことで、西軍内部の士気を低下させることに成功しました。この情報戦は、戦闘前から家康が有利な状況を作り出す要因となりました。

## 事前準備と連携

**慎重な計画と準備**

家康は、関ヶ原の戦いが始まる数ヶ月前から周到な準備を行っていました。彼は西軍の武将たちとの接触を通じて、彼らの不満や対立を利用し、自軍に有利な状況を整えました。また、情報収集役として藤堂高虎を任命し、忍者集団を活用することで、大坂側への監視体制も強化していました。

## 戦闘中の機転

**小早川秀秋の裏切り**

実際の戦闘では、西軍が数で勝っていたにもかかわらず、家康は小早川秀秋の裏切りを引き出すことに成功しました。秀秋は当初西軍に属していましたが、家康との過去の関係や威嚇によって東軍へ寝返りました。この裏切りが引き金となり、西軍内部で混乱が生じ、結果的に東軍が勝利する要因となりました。

## 結論

徳川家康の勝利は、単なる戦闘力だけでなく、**情報戦や事前準備、そして敵内部の不和を巧みに利用することで実現した**ものです。彼の戦略は、現代でも「準備が成功の鍵」とされる教訓として評価されています。

関ヶ原の戦いでの家康の情報戦はどのように進められたの

関ヶ原の戦いにおける徳川家康の情報戦は、彼の勝利を左右する重要な要素でした。以下にその詳細を示します。

## 情報収集と諜報機関の構築

家康は、戦闘に先立ち情報の重要性を認識し、藤堂高虎を情報収集の責任者に任命しました。高虎は伊賀流の忍者を活用し、豊臣方の動向を監視する体制を整えました。これにより、家康は敵の動きを迅速に把握し、戦略を練ることができました。

## 密書と交渉

戦闘前には、密書を用いた情報戦が展開されました。特に、黒田長政が吉川広家に宛てた密書は巧妙で、紙を分割して届けることで内容が漏れないよう工夫されていました。この密書には「戦いが始まってからでは東軍への寝返りは間に合わない」と記されており、西軍内での動揺を引き起こす目的がありました。

## 西軍内部の不和

家康は、西軍の指導者である石田三成と他の武将との関係が悪化していることを利用しました。三成は文官派と武将派との対立に苦しんでおり、その結果として西軍内での士気が低下しました。この内部対立は家康にとって有利に働き、西軍がまとまりを欠く要因となりました。

## 最終的な勝利への影響

関ヶ原の戦いでは、家康が整えた情報ネットワークが決定的な役割を果たしました。特に、小早川秀秋などの西軍武将が寝返ったことは、戦局を一変させました。家康は事前に敵勢力の状況を把握し、それに基づいて行動することで、自ら有利な状況を作り出しました。

このように、徳川家康は情報戦を巧みに駆使し、敵対勢力内での不和を生じさせることで、自らの勝利へと導いたと言えるでしょう。

小早川秀秋の裏切りが戦局に与えた具体的な影響は

小早川秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いにおいて戦局に決定的な影響を与えました。この行為は、石田三成率いる西軍の敗北をもたらし、徳川家康の東軍が勝利を収める要因となりました。

## 裏切りの背景

小早川秀秋は、当初西軍に属していましたが、戦局が進む中で東軍に寝返る決断をしました。彼は豊臣政権下で冷遇されており、徳川家康からの恩恵を受けていたため、家康に対する忠誠心が強まっていました。

## 戦局への具体的な影響

1. **西軍の士気低下**

小早川の裏切りによって、西軍の士気は急激に低下しました。彼が東軍に加わったことで、西軍内部での信頼感が崩れ、連携が乱れました。

2. **戦闘の流れの変化**

小早川秀秋隊が西軍の大谷吉継隊に攻撃を仕掛けたことにより、戦局は一気に東軍へと傾きました。この攻撃は、大谷隊を壊滅させる決定打となり、西軍全体が混乱しました。

3. **連鎖的な裏切り**

小早川の寝返りは他の西軍武将にも影響を及ぼし、彼らも次々と東軍へと寝返る事態を引き起こしました。これにより、西軍はさらに弱体化し、敗北が確定的となりました。

## まとめ

小早川秀秋の裏切りは、関ヶ原の戦いにおいて非常に重要な転換点となりました。彼の行動によって西軍は崩壊し、徳川家康が天下を取る道が開かれたことから、この出来事は日本史上でも特筆すべき瞬間とされています。

家康が西軍の軍師を味方につけるための具体的な手段は

家康が関ヶ原の戦いで西軍の軍師を味方につけるために用いた具体的な手段は、主に**外交交渉**と**情報戦**、**心理戦**に基づいています。

## 1. 手紙による外交交渉

家康は、戦闘前の7月24日から9月1日までの間に122通を超える手紙を送りました。この手紙は、東軍の武将たちへの指示や連絡を含み、彼らの動きを把握し、敵を切り崩すための重要な手段となりました。特に福島正則や黒田長政宛ての手紙が多く、これによって家康は前線から離れた江戸にいながらも東軍全体をコントロールしようとしました。

## 2. 噂や情報の流布

家康は、小早川秀秋が東軍に内応しているという噂を流すことで、西軍内部に不信感を生じさせました。これにより、西軍の結束が弱まり、特に毛利輝元などの指導者が動揺する要因となりました。

## 3. 調略活動

家康は藤堂高虎や黒田長政に対し、西軍の戦力を切り崩す任務を与えました。これらの武将は西軍内での調略活動を行い、敵勢力を分断する役割を果たしました。特に黒田長政は吉川広家との交渉を仲介し、西軍内での連携を妨げることに成功しました。

## 4. 戦場での圧力

実際の戦闘では、家康は小早川秀秋への圧力を強化しました。彼は鉄砲隊による威嚇射撃を行い、「出撃せよ」と督促したとされています。この圧力が秀秋の決断を促し、西軍側への裏切りにつながったと考えられています。

これらの手段によって、家康は西軍との戦いで優位に立ち、多くの武将や軍師を味方につけることに成功しました。

関ヶ原の戦いでの家康の下準備の具体例は

徳川家康が関ヶ原の戦いに向けて行った下準備は、戦局を有利に進めるための重要な要素でした。以下に具体的な例を示します。

## 情報戦の構築

**藤堂高虎の情報収集**

家康は、藤堂高虎を情報収集の責任者として任命し、彼が西軍の動向を把握するための諜報活動を行いました。高虎は、関ヶ原に向けた戦闘準備を進める上で、重要な情報源となりました。

**忍者集団の育成**

家康は伊賀流の忍者を利用し、豊臣側への情報収集と監視を強化しました。特に服部半蔵が指導する忍者たちは、敵の動きを探るために活躍しました。

## 同盟工作と寝返り交渉

**西軍武将との交渉**

家康は、西軍の武将に対して再三寝返りを促す交渉を行い、士気を低下させることに成功しました。これにより、西軍内部での不和が生じ、戦闘前から優位に立つことができました。

**小早川秀秋の裏切り**

家康は、小早川秀秋との関係を築き、彼を東軍に引き込むことに成功しました。この裏切りが戦局を大きく変え、西軍にとって致命的な打撃となりました。

## 戦略的準備

**石田三成暗殺未遂事件への介入**

家康は、三成暗殺未遂事件の首謀者を懐柔し、その結果、三成側の重要な武将が戦闘不能になる事態を引き起こしました。これも家康の事前の準備による成果です。

**地形を利用した戦術**

関ヶ原は地形的に不利でしたが、家康は事前に情報収集と準備を行い、臨機応変な対応でこの不利を覆しました。戦闘開始時には冷静な指揮を執ることができました。

これらの準備と策略が相まって、徳川家康は関ヶ原の戦いで勝利を収めることができました。

石田三成暗殺未遂事件が戦局に与えた影響は

石田三成暗殺未遂事件は、豊臣政権の内部対立を象徴する重要な出来事であり、戦局に多大な影響を与えました。以下にその影響を詳述します。

## **事件の概要**

この事件は、1599年3月3日に発生しました。前田利家の死後、三成に恨みを持つ加藤清正や福島正則などの武将7人が三成を襲撃しようとしたものの、実際には襲撃は成功しませんでした。三成はこの危機に際し、徳川家康に助けを求め、家康は彼を匿うことになります。この出来事は、三成の権力基盤を揺るがす結果となりました。

## **戦局への影響**

### **内部対立の激化**

利家の死は豊臣政権内の権力バランスを崩し、三成に対する反感が高まりました。特に、三成が推進していた政策や行動が武将たちとの対立を深める要因となり、彼の支持基盤が弱体化しました。この内部対立は、関ヶ原の戦いに向けた準備として重要な背景となりました。

### **徳川家康の台頭**

家康はこの事件に介入し、事態を収拾することで五大老の中での地位を強化しました。三成と家康との関係が明確になることで、家康は豊臣政権内での影響力を増し、後の関ヶ原の戦いにおいて有利な立場を築くことになります。

### **豊臣政権の崩壊への道**

三成暗殺未遂事件は、豊臣政権内での文治派と武断派の対立を顕在化させました。三成が推進していた政策は武士階級からの支持を失い、その結果として豊臣政権全体が不安定化しました。この不安定さは関ヶ原の戦いへとつながり、最終的には豊臣政権の崩壊を招く要因となりました。

## **結論**

石田三成暗殺未遂事件は、豊臣政権内での権力闘争や内部対立を浮き彫りにし、その後の戦局に大きな影響を与えました。この事件によって三成の権威が損なわれ、徳川家康が台頭する契機となったことは、関ヶ原の戦いにおける結果にも直結しています。

徳川家康が江戸幕府を開いた背景は

徳川家康が江戸幕府を開いた背景は

徳川家康が江戸幕府を開いた背景には、いくつかの重要な歴史的要因があります。

## 戦国時代の終焉

1600年の関ヶ原の戦いは、家康が日本全国の支配権を確立する決定的な戦闘でした。この戦いでは、家康率いる東軍が石田三成率いる西軍に勝利し、豊臣政権に対抗する勢力を排除しました。この勝利により、家康は天下人としての地位を確立し、1603年に「征夷大将軍」に任命されて江戸に幕府を開くこととなりました。

## 江戸の地理的および戦略的利点

江戸は当時、豊臣秀吉の影響下から離れた地理的位置にあり、政治的な中立性を保つための理想的な場所でした。また、江戸は水路や交通網が発展しており、経済活動が活発になる基盤が整っていました。これにより、家康は江戸を日本の政治・経済・文化の中心地として発展させることを目指しました。

## 豊臣家との対立

豊臣秀吉の死後、彼の後継者である豊臣秀頼は幼少であり、権力が不安定でした。この状況を利用し、家康は豊臣家とその支持者たちとの対立を深め、自らの権力を強化しました。特に、大坂冬の陣・夏の陣(1614-1615年)で豊臣家を滅ぼすことで、幕府の権威を確立しました。

## 幕藩体制の確立

江戸幕府は「幕藩体制」と呼ばれる封建制度を確立し、大名やその家臣との主従関係を基盤としました。この体制により、全国の大名を統制し、安定した政治基盤を築くことができました。

## 結論

これらの要因が重なり合い、徳川家康は江戸幕府を開くことに成功しました。彼の戦略的判断と政治能力が、日本の歴史における新しい時代—江戸時代—の幕開けを可能にしたと言えるでしょう。

江戸幕府が長く続いた理由は

江戸幕府が260年間も続いた理由は、以下のような要因に起因しています。

## 政治的安定

江戸幕府は、徳川家康によって確立された強力な中央集権体制を持っていました。家康は、戦国時代の混乱を経て、国内の秩序を回復し、安定した政治を実現しました。この安定した政権は、将軍家が代々続くことで維持されました。

## 幕藩体制の確立

幕藩体制により、各大名には独自の権力が与えられつつも、幕府が全体を統治する仕組みが整えられました。これにより、大名たちは幕府に従属しつつも、自らの領地を管理することができ、幕府との関係が安定しました。

## 経済の発展

江戸時代は平和な時代であったため、農業や商業が発展しました。特に江戸(現在の東京)は経済の中心地となり、多くの人々が集まりました。また、貨幣経済の発展や流通網の整備も経済を活性化させ、幕府の財政基盤を強化しました。

## 社会制度と身分制度

厳格な身分制度(士・農・工・商)により、社会秩序が保たれました。この制度は人々の役割を明確にし、社会全体の安定に寄与しました。また、幕府は鎖国政策を採用し、外部からの影響を制限することで国内の安定を図りました。

## 参勤交代制度

参勤交代制度により、大名は定期的に江戸に出仕することが義務付けられました。この制度は、大名の財政的負担を増やし、その結果として幕府への依存度を高める効果がありました。このようにして、大名との関係が強化されました。

これらの要因が相まって、江戸幕府は長期にわたって日本を統治することができました。

関ヶ原の戦いが江戸幕府の開設にどのような影響を与えたか

関ヶ原の戦い(1600年)は、江戸幕府の開設において極めて重要な役割を果たしました。この戦いは、豊臣政権の崩壊を引き起こし、徳川家康の権力掌握を促進しました。

## 戦いの経緯と結果

関ヶ原の戦いは、豊臣秀吉の死後に起こった豊臣政権内部の権力争いが背景にあります。徳川家康が指揮する東軍と、石田三成を中心とした西軍が対立しました。戦闘は短時間で決着し、東軍が勝利を収めました。この勝利により、家康は日本全土に対する支配権を確立しました。

## 江戸幕府の成立

戦後、家康は敵対した大名を排除し、自らの支持基盤を強化しました。1603年には征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を開設しました。この際、江戸を幕府の中心地とした理由は、京都を拠点とする朝廷からの干渉を避けるためです。

## 幕藩体制の確立

関ヶ原の戦いによって得た領地と権力を背景に、家康は「幕藩体制」を確立しました。この体制では、大名が独自の領地を持ちながらも幕府の支配下に置かれる形となり、日本全国で安定した統治が実現しました。特に、大規模な転封政策によって兵農分離が進み、士農工商という身分制度が確立されました。

## 結論

関ヶ原の戦いは、日本史における重要な転換点であり、この戦いによって徳川家康が権力を掌握し、江戸幕府が成立する道筋が開かれました。これにより、日本は約260年続く平和な時代へと突入しました。

江戸幕府の開設に際しての天下普請の具体的な内容は

天下普請(てんかぶしん)は、江戸幕府が全国の大名に命じて行わせた土木工事であり、特に城郭の建設や修理、河川の整備、道路の開発などが含まれます。この制度は、徳川家康によって確立され、幕府の権威を示すとともに、大名の力を統制する手段として利用されました。

## 具体的な内容

### **城郭の建設**

天下普請によって築かれた主な城郭には以下があります。

- **江戸城**(東京都)

- **名古屋城**(愛知県)

- **大坂城**(大阪府)

- **駿府城**(静岡県)

- **彦根城**(滋賀県)

これらの城は、幕府の防衛力を強化し、地域支配を確立するために重要でした.

### **河川工事**

治水工事も重要な役割を果たしました。具体的には以下のような工事が行われました。

- **神田川**の開削:洪水被害を削減するために旧石神井川の放水路を掘削しました。

- **木曽川**や他の河川の治水工事も実施され、都市の発展と安全な生活環境を支えました.

### **道路整備**

天下普請では、交通網の整備も行われました。特に五街道が整備され、日本橋を中心に江戸と各地を結ぶ重要な道路が作られました。これにより商業活動が活発化し、江戸は商業都市として発展しました.

### **土地整備**

人口増加に伴い、日比谷入江を埋め立てて宅地を造成し、新たな居住地や商業地域が形成されました。また、溜池を造成して飲料水の確保も行われました.

## 目的と影響

天下普請は単なる土木工事ではなく、幕府が大名に対して権力を示す手段でもありました。大名は自らの領地から資材や人手を提供する必要があり、その結果として幕府への従属が強化されました。また、大名たちは最新の築城技術や土木技術を学ぶ機会となり、全国に見事な近世城郭が誕生しました.

このように、天下普請は江戸幕府成立初期における重要な国家事業であり、日本の歴史においても大きな意味を持つ施策でした。

江戸が他の都市と比べて家康にどのような魅力を持っていたか

江戸が徳川家康にとって魅力的な本拠地であった理由は、主に地理的、戦略的、そして発展の可能性に関連しています。

## 地理的条件

江戸は広大な平地と豊かな水資源に恵まれており、関東平野や東京湾、利根川水系が近くに存在しました。この地理的特性は、大都市としての発展を支える重要な要素となりました。特に、江戸は水運が発展しやすい環境を持っており、物流の面でも優位性を確保することができました。

## 戦略的選択

家康は豊臣秀吉から関東への移封を命じられた際、既存の都市である小田原や鎌倉ではなく、当時未開の地であった江戸を選びました。この選択は、家康が中央から遠ざけられるリスクを承知しつつも、自らの影響力を強化するための戦略的判断であったと考えられます。江戸は当時の政治・経済の中心から離れていたため、他の権力者との競争が少なく、自身の新たな拠点として適していました。

## 発展の余地

江戸は当時、不毛の湿地帯であり、多くの人々が住むには適さないと見なされていました。しかし、家康はこの土地に発展の余地を見出し、困難な状況にもかかわらず埋め立てなどを行い、住みやすい環境を整備しました。このような先見の明が、後に江戸を世界有数の大都市へと成長させる基盤となりました。

これらの要因から、江戸は家康にとって非常に魅力的な選択肢であったと言えます。

江戸幕府の開設が家康の政治戦略にどのように影響したか

江戸幕府の開設は、徳川家康の政治戦略に多大な影響を与えました。以下にその主な要素を挙げます。

## **権力の確立**

1603年、家康は朝廷から征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を開設しました。このことにより、彼は日本全土を統治する権力を正式に手に入れ、武家政権としての基盤を確立しました。関ヶ原の戦いでの勝利後、豊臣政権の対抗勢力を排除し、政治的安定を図るための重要なステップとなりました.

## **大名支配の強化**

家康は大名支配を強化するため、全国の土地を幕府直轄領と大名領に分け、大名には領地と農民を直接支配させる権限を与えました。また、大名を「親藩」「譜代」「外様」に分類し、それぞれ異なる扱いをすることで、幕府への忠誠心を高めました。特に「参勤交代」制度の導入は、大名が江戸と自領を交互に往復することを義務付けるものであり、大名の財政的負担を増やし、反乱の可能性を低減させる効果がありました.

## **法制度の整備**

家康は「武家諸法度」や「禁中並公家諸法度」を制定し、大名や公家の行動を厳しく規制しました。これにより、幕府への服従が義務付けられ、反抗的な勢力を排除するための法的根拠が整いました。特に「一国一城令」は、大名が持つ城の数を制限し、軍事力を削ぐことで幕府の支配を強化しました.

## **朝廷との関係**

家康は朝廷との関係も巧みに利用しました。彼は自らの孫娘である徳川和子を天皇に嫁がせることで、朝廷との結びつきを強化しつつ、実質的には朝廷の権限を制限しました. このような戦略によって、幕府は政治的安定性と権威を確保しました。

## **まとめ**

江戸幕府の開設は、徳川家康による巧妙な政治戦略の集大成であり、大名支配の強化や法制度の整備、朝廷との関係構築など、多方面にわたる影響がありました。これらの施策によって、江戸幕府は260年もの長きにわたり、日本の政治体制として君臨することができました。

徳川家康が三河国を統一するまでの戦いは

徳川家康が三河国を統一するまでの戦いは

徳川家康が三河国を統一するまでの戦いは、主に以下の重要な戦闘や出来事を含んでいます。

## 桶狭間の戦い(1560年)

家康の三河平定の出発点は**桶狭間の戦い**です。1560年5月19日、今川義元が2万5千の兵を率いて尾張国に侵攻しましたが、織田信長による奇襲で義元が討たれました。この戦いにより、今川家の勢力が大きく衰退し、家康は三河国での独立を回復する機会を得ました。

## 三河一向一揆(1563-1564年)

その後、家康は1563年から1564年にかけて発生した**三河一向一揆**に直面します。この一揆は、浄土真宗本願寺派の寺院と信徒が中心となり、家康の領国支配に対抗して蜂起しました。発端は、家康の家臣が寺院に立ち入ったことによるもので、一揆勢は半年間にわたり激しい抵抗を示しました。

### 一揆の経過

一揆は1563年9月に始まり、1564年2月まで続きました。家康は岡崎城を防衛しつつ、一揆勢との交渉を行い、最終的には和議が成立しました。しかし、その後家康は講和条件を反故にし、一向宗の寺院を破却することで領国支配を強化しました。

## 統一への道

これらの戦いを経て、家康は三河国全域を統一し、その後の勢力拡大へとつながる基盤を築きました。桶狭間の勝利と三河一向一揆の鎮圧は、彼が戦国時代における重要な大名として台頭するための重要なステップとなりました。

三河一向一揆の具体的な戦闘の流れは

三河一向一揆は、1563年から1564年にかけて徳川家康の支配する三河国で発生した大規模な宗教的反乱です。この一揆は、家康の領国化政策に対する反発から起こり、戦闘が続きました。以下に、具体的な戦闘の流れを示します。

## 戦闘の流れ

### **1. 一揆の勃発**

- **背景**: 家康は三河国の領国化を進める中で、一向宗の寺院や信徒に対して厳しい政策を取っていました。これにより、一向宗の信者や農民たちが反発し、1563年9月に一揆が勃発しました。

### **2. 主な戦闘**

- **小豆坂の戦い(1563年10月)**: 初期の戦闘では家康側が勝利を収めましたが、一揆勢力は依然として強かった。

- **上和田の戦い(1564年1月11日)**: この戦いは三河一向一揆で最も激しいもので、家康自ら出陣し、重傷を負いました。この戦闘では、一揆側が家康の拠点である上和田城を攻撃しました。

### **3. 戦局の変化**

- 戦闘が長引く中で、双方が疲弊し、和議による解決を模索するようになりました。家康は一揆側との和睦を試み、1564年3月には三か条の起請文を与えて和解しました。

### **4. 和睦とその後**

- 和睦後、家康は一揆側が武装解除した隙を突いて、一向宗寺院を破却し、一揆側の勢力を排除しました。これにより、家康は三河国における支配を強化しました。

## 結果

三河一向一揆は、家康にとって大きな試練でありながらも、その後の支配体制強化につながる結果となりました。この一揆によって、家康は自身の権力基盤を固めることができたと同時に、宗教的対立の危険性も認識することとなりました。

徳川家康が三河国を統一するためにどのような戦略を用いたのか

徳川家康が三河国を統一するために用いた戦略は、以下のような重要な要素から成り立っています。

## 1. 内部の安定化

家康は、三河国内の反対勢力を制圧することから始めました。1563年に発生した**三河一向一揆**は、家康にとって大きな試練でした。この一揆では、一向宗の信徒である家臣たちが反乱を起こしましたが、家康はこれを鎮圧し、岡崎周辺の不安要素を排除しました。これにより、内部の安定を図り、統一の基盤を固めました。

## 2. 地元勢力との同盟

家康は、東三河の戸田氏や西郷氏など地元の土豪と同盟を結びました。これにより、彼らの支持を得て軍勢を強化し、敵対勢力を排除することに成功しました。このような地元勢力との連携は、家康の軍事行動において非常に重要でした。

## 3. 軍事的な進撃

家康は、今川氏との対立を深めつつ、1566年までに東三河・奥三河を平定しました。特に宝飯郡では今川氏との攻防戦が繰り広げられましたが、この戦闘によって家康は三河国全体の支配権を確立しました。

## 4. 統治体制の整備

統一後、家康は地方の統治体制を整備し、各地に有力な家臣を配置しました。これにより、地域の安定と効率的な統治が実現されました。また、農民や寺院との関係も見直し、支持基盤を広げる努力を続けました。

## 結論

徳川家康は三河国統一のために、内部の安定化や地元勢力との同盟形成、軍事行動による敵対勢力の排除、および統治体制の整備という多面的な戦略を展開しました。これらの戦略によって彼は三河国を平定し、その後の江戸幕府成立への道筋を築くこととなります。

三河一向一揆が終わった後、徳川家康はどのように三河国を統治したのか

三河一向一揆に参加した家臣の名前は

三河一向一揆が他の戦国時代の内乱とどう違うのか

徳川家康と豊臣秀吉の関係は

徳川家康と豊臣秀吉の関係は

徳川家康と豊臣秀吉の関係は、複雑で変化に富んだものでした。

## 本能寺の変以前

当初、家康は織田信長の盟友であり、秀吉よりも格上の立場にありました。家康は41歳、秀吉は46歳で、両者とも信長の重臣でしたが、家康の方が信長との関係が深かったとされています。

## 本能寺の変後の対立

本能寺の変後、秀吉は迅速に行動し、明智光秀を討ち取りました。その後、織田信長の後継者争いが展開し、秀吉は次第に勢力を拡大していきました。

### 小牧・長久手の戦い

1584年(天正12年)、秀吉と家康は小牧・長久手の戦いで対峙しました。

- 家康は織田信雄と連合

- 秀吉軍は圧倒的な兵力差(約10万人 vs 1.7万人)

- 結果は家康方の勝利

## 和議と関係の変化

戦いの後、秀吉は織田信雄との和議を成立させ、家康を孤立させる戦略をとりました。しかし、その後の展開は予想外のものとなります。

### 秀吉の方針転換

通説では、天正の大地震を契機に秀吉が徳川討伐を中止し、家康の懐柔に転じたとされています。しかし、実際には秀吉は早くから家康を重要な存在として認識していたようです。

## 家康の臣従と秀吉政権下での地位

家康が秀吉に臣従した後、秀吉は家康を厚遇しました:

- 正三位に叙任

- 1年後に従二位・権大納言に昇格(秀吉の弟・秀長と同格)

これは、家康が豊臣政権内で秀吉の右腕として扱われていたことを示しています。

## 結論

徳川家康と豊臣秀吉の関係は、対立から協力へと劇的に変化しました。秀吉は家康の能力を高く評価し、政権の重要な柱として位置づけました。この関係は、後の日本の歴史に大きな影響を与えることになります。

徳川家康と豊臣秀吉の講和の具体的な内容は

徳川家康と豊臣秀吉の講和の具体的な内容は以下の通りです:

1. 豊臣秀吉は織田信雄に講和を持ちかけ、伊勢半国と伊賀国を割譲することを条件としました。

2. 徳川家康は、自身の次男「於義丸」(後の結城秀康)を豊臣秀吉に人質として差し出しました。

3. 講和の結果、徳川家康は三河(現在の愛知県東部)へ帰国し、小牧・長久手の戦いは休戦となりました。

4. 豊臣秀吉は徳川家康の実力を認め、様々な懐柔策を講じて家康を臣従させようとしました。

5. 講和後、徳川家康は上洛して大坂城へ赴き、諸大名の前で豊臣秀吉へ臣従の意を表しました。

6. 会見の前日、豊臣秀吉は徳川家康の宿泊先を密かに訪れ、改めて臣従を求めたことが記録されています。

この講和により、豊臣秀吉と徳川家康の関係は主君と家臣の立場となり、秀吉の天下統一への道が開かれることとなりました。

小牧・長久手の戦いでの両者の戦略は

小牧・長久手の戦いにおける秀吉と家康の戦略は、両者の特徴を活かした多面的なものでした。

## 羽柴秀吉の戦略

**圧倒的な兵力の活用**

秀吉は「戦わずして勝つ」ことを目指し、以下の要素を含む戦略を採用しました:

- 商人からの資金調達による経済力の活用

- 効果的なロジスティクス(兵糧や弾薬の供給)

**戦況に応じた柔軟な対応**

秀吉は戦況を見極め、以下のように戦略を変更しました:

- 織田信雄をターゲットにする作戦への転換

- 家康との直接対決を回避

**外交と政治工作**

戦いの間も様々な布石を打ちました:

- 家康の重臣である石川数正の調略

- 朝廷からの官位獲得

## 徳川家康の戦略

**広域戦略と外交**

家康は広範囲にわたる外交戦略を展開し、秀吉の主力を分散させることに成功しました:

- 伊勢国に織田信雄の兵を配置

- 紀伊国の根来雑賀衆を使って和泉国を攻撃させる

**防御態勢の構築**

小牧山を中心に強固な防御線を築きました:

- 小牧城の大規模改修(土塁、空堀の築造)

- 東側に複数の砦を配置

**地形を活かした作戦**

家康は長久手の湿地帯という地形を巧みに利用し、秀吉軍を待ち伏せて撃破しました。

**全国規模の外交戦略**

家康は以下の勢力に協力を要請し、秀吉を牽制しました:

- 根来寺と雑賀衆

- 長宗我部元親

- 顕如(本願寺)

- 各地の国衆

- 佐々成政

両者の戦略は、直接的な軍事力だけでなく、外交、経済、地形利用など多面的なアプローチを含んでおり、当時の戦国の覇権を争う上で重要な要素を多く含んでいました。

豊臣秀吉が徳川家康に妹を差し出す理由は

豊臣秀吉が妹の朝日姫(旭姫)を徳川家康に差し出した主な理由は、家康を臣従させるための政略結婚でした。この行動には以下の背景がありました:

## 政治的背景

1. 小牧・長久手の戦い後、秀吉は家康の実力を認識し、何とかして臣従させようとしていました。

2. 秀吉は家康に上洛を促していましたが、家康は警戒心から応じませんでした。

3. 家康との関係を強化するため、秀吉は妹の朝日姫を輿入れさせることを決意しました。

## 朝日姫の状況

1. 朝日姫はすでに尾張国の地侍である佐治日向守と結婚していました。

2. 秀吉は堀尾吉晴・生駒正俊を派遣し、佐治氏に500石の加増を条件として離縁を命じました。

3. 朝日姫は44歳、家康は45歳のときに、天正14年(1586年)に後室として迎え入れられました。

## 秀吉の戦略

1. この政略結婚により、秀吉と家康は義兄弟となりました。

2. 朝日姫を嫁がせた後、秀吉は自身の母である大政所も人質として家康のもとに送っています。

3. これらの行動は、家康を臣従させるための秀吉の苦肉の策であり、天下統一を目指す上で重要な駆け引きの一部でした。

この政略結婚は、秀吉が天下人としての威厳を示し、家康を自身の臣下にするための重要な手段だったのです。

本能寺の変が両者の関係に与えた影響は

本能寺の変は織田信長と明智光秀の関係に決定的な影響を与え、日本の歴史を大きく変える転換点となりました。

## 両者の関係の崩壊

本能寺の変により、織田信長と明智光秀の主従関係は完全に崩壊しました。明智光秀は信長の有力な家臣でしたが、突如として謀反を起こし、信長を自害に追い込みました。この行動により、それまでの忠誠関係は一瞬にして破壊されました。

## 政治的影響

本能寺の変は単なる個人的な謀反を超えて、日本の政治情勢に大きな影響を与えました。

- **織田政権の崩壊**: 信長と後継者の信忠が討たれ、織田政権の権力中枢が解体されました。

- **新たな権力構造**: 光秀は織田政権の拠点である安土城を掌握しようとしました。

- **豊臣秀吉の台頭**: 秀吉が明智光秀を討ち、織田家の後継者としての地位を確立しました。

## 歴史的転換点

本能寺の変は日本史における重要な転換点となりました。

- **戦国時代の終焉**: この事件を契機に、戦国時代の終わりと安土桃山時代の始まりが加速しました。

- **天下統一の遅延**: 信長の天下統一計画は頓挫し、その後豊臣秀吉によって引き継がれることになりました。

本能寺の変は、織田信長と明智光秀の個人的な関係を破壊しただけでなく、日本の政治構造を根本から変える歴史的事件となりました。この事件により、両者の関係は永遠に断絶し、日本の歴史は新たな段階へと進むことになったのです。

徳川家康が秀吉に臣従した背景は

徳川家康が豊臣秀吉に臣従した背景には、複雑な政治情勢と戦略的な判断がありました。

## 政治的背景

1. **本能寺の変後の権力争い**

- 織田信長の死後、家康と秀吉は天下統一を目指して主導権争いを展開しました。

- 秀吉は光秀や柴田勝家を倒し、勢いを増していました。

2. **小牧・長久手の戦い**

- 家康は局地戦では勝利を収めましたが、全体的な戦況では秀吉が優位に立ちました。

- 秀吉は家康との直接対決を避け、信長の次男信雄を攻める戦略を採用しました。

## 家康の戦略的判断

1. **継続的な戦闘の回避**

- 家康は秀吉との長期戦を避けることで、自軍の消耗を防ぎ、敵対勢力に付け込まれる可能性を減らそうとしました。

2. **講和の選択**

- 両者は「これ以上は下手に戦わないほうがお互いのためになる」と判断し、講和を結ぶことにしました。

3. **秀吉の懐柔策**

- 秀吉は家康の実力を認め、様々な懐柔策を講じて臣従を促しました。

## 臣従の過程

1. **密会と公式の臣従**

- 1586年、秀吉は家康の宿泊先を密かに訪れ、臣従を求めました。

- 翌日、家康は大坂城で公式に秀吉に礼を行いました。

2. **天正地震の影響**

- 大地震により秀吉の大垣城が焼失し、家康との決戦が断念されたことも、和睦の契機となりました。

## 臣従後の展開

1. **豊臣大名としての活躍**

- 家康は秀吉の下で五大老と呼ばれるまでの地位を得ました。

2. **将来を見据えた判断**

- 家康は秀吉に従うことで、自身の勢力を維持しつつ、将来の天下取りへの布石を打ちました。

家康の臣従は、当時の政治情勢を冷静に分析し、長期的な視点から行われた戦略的な決断だったと言えます。秀吉の生存中は臣従しつつ、その後の天下取りを見据えた判断だったのです。