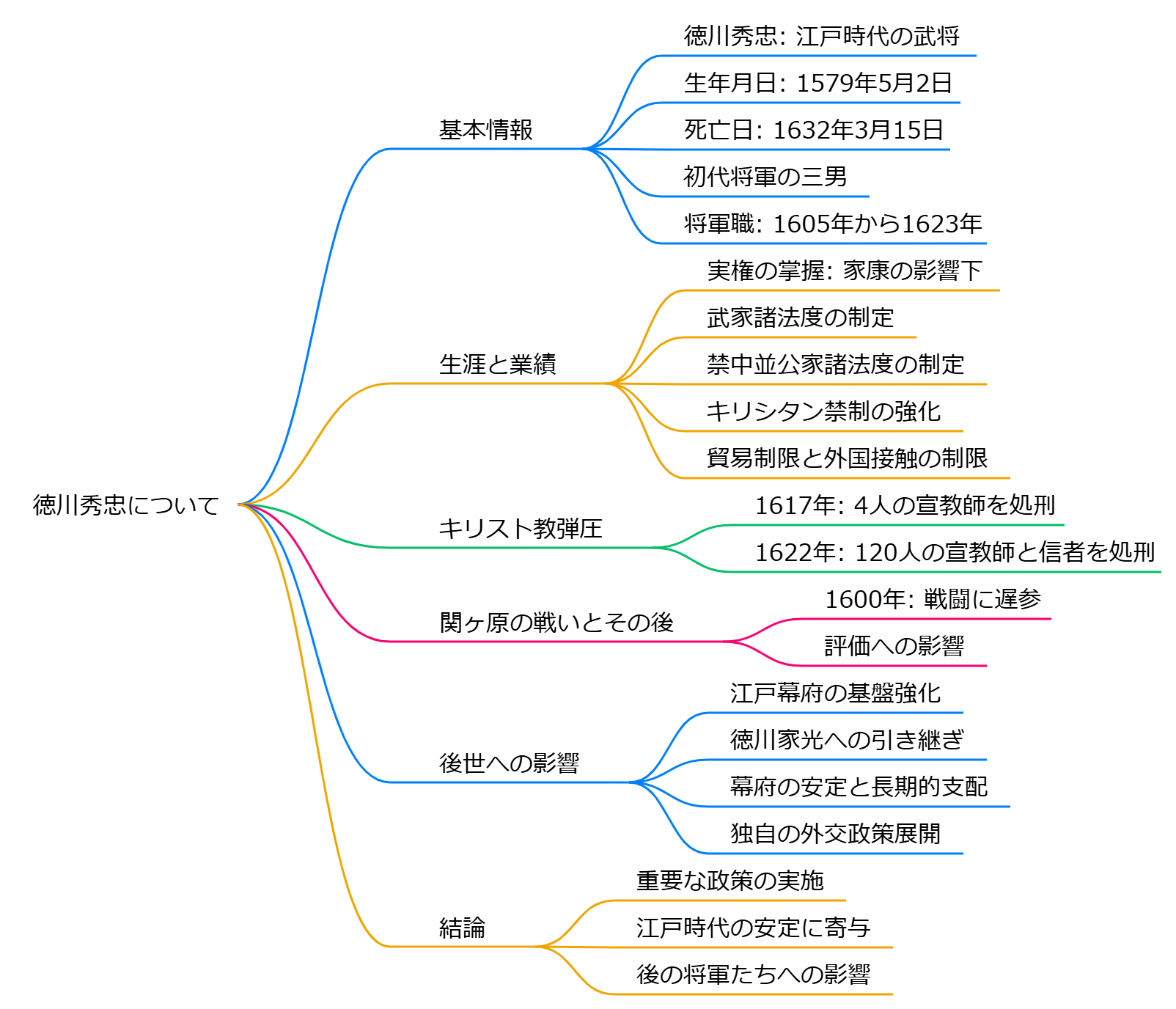

徳川秀忠について

基本情報

徳川秀忠(とくがわ ひでただ)は、江戸時代の武将であり、江戸幕府の第2代将軍として知られています。

彼は1579年5月2日に生まれ、1632年3月15日に亡くなりました。

秀忠は、初代将軍である徳川家康の三男であり、1605年から1623年まで将軍職を務めました。

生涯と業績

秀忠は、父・家康の死後、実権を握ることになりましたが、初期の在任中は家康の影響下にありました。

彼は、豊臣氏の滅亡後に武家諸法度や禁中並公家諸法度を制定し、キリシタン禁制を強化するなど、幕藩体制の確立に寄与しました。

また、貿易の制限を行い、外国との接触を厳しく制限しました。

特に、キリスト教に対する弾圧が顕著であり、1617年には4人の宣教師を処刑し、1622年には120人の宣教師と日本人信者を処刑する命令を出しました。

これにより、キリスト教の影響を排除しようとしました。

関ヶ原の戦いとその後

秀忠は、1600年の関ヶ原の戦いにおいて、父の家康の指揮のもとで戦いましたが、戦闘に遅参したことで批判を受けました。

この戦いは、彼の将軍としての評価に影を落とすこととなりました。

後世への影響

秀忠の治世は、江戸幕府の基盤を強化し、後の将軍である徳川家光に引き継がれる重要な時期でした。

彼の政策は、幕府の安定と長期的な支配を可能にしました。

特に、外交政策においては、家康の方針を引き継ぎつつ、独自の施策を展開しました。

結論

徳川秀忠は、江戸幕府の第2代将軍として、幕藩体制の確立やキリシタン禁制の強化など、重要な政策を実施しました。

彼の治世は、江戸時代の安定に寄与し、後の将軍たちに大きな影響を与えました。

徳川秀忠

徳川秀忠

徳川秀忠は、安土桃山時代から江戸時代にかけての武将で、江戸幕府の第2代将軍です。1579年に遠江国(現在の静岡県)の浜松城で誕生し、幼名は長松、長丸、または竹千代でした。

## 政治的経歴

1605年(慶長10年)、父・徳川家康から将軍職を譲られ、第2代征夷大将軍に任じられました。秀忠は江戸城に居住し、駿府城に住む大御所・家康との間で二元政治体制を築きました。

## 主な功績

秀忠は幕府体制の確立に大きな役割を果たしました:

1. **武家諸法度の徹底**: 多くの大名が改易や処罰を受け、幕府の権力を強化しました。

2. **城郭整備**: 江戸城や大坂城の大規模工事に着手し、幕府の威光を示しました。

3. **宗教・貿易の統制**: キリシタン弾圧や奉書船制度の導入により、宗教と貿易面での統制を図りました。

## 性格と評価

秀忠は律儀で堅実な性格で知られ、家康の意思を忠実に実行しました。戦においては目立った活躍はありませんでしたが、政治面での功績は大きく、幕府の基礎を固めた点で評価されています。

## 主な出来事

- 1590年:11歳で豊臣秀吉と面会し、「秀」の字を賜り、徳川秀忠と改名。

- 1600年:関ヶ原の戦いで上田城攻めを行うも、遅参。

- 1614年:大坂冬の陣に参戦。

- 1615年:大坂夏の陣で豊臣家を滅ぼす。

徳川秀忠は、初代将軍・徳川家康と3代将軍・徳川家光の間にあって地味な印象を持たれがちですが、幕府の基礎を固めた重要な人物として評価されています。

徳川秀忠が関ヶ原の戦いに遅参した理由は

徳川秀忠が関ヶ原の戦いに遅参した理由は、複数の要因が重なった結果です。主な理由は以下の通りです:

1. 戦略的な分担:家康と秀忠は意図的に別ルートを取り、家康が東海道を、秀忠が中山道を進むことになっていました。これはリスク管理の観点から、部隊を二つに分けるという戦略的判断でした。

2. 上田城攻めの任務:秀忠は中山道を押さえることが第一の目的とされており、上田城の真田氏を攻めることも任務の一部でした。

3. 悪天候:道中の悪天候により、秀忠軍の進軍が遅れました。

4. 連絡の遅延:家康からの上洛命令が大雨によって遅れて到着しました。また、家康からの「すぐに美濃へ来るように」という連絡も悪天候のため遅れました。

5. 地形的制約:中山道の狭い道が大軍の進軍を阻害しました。

これらの要因が重なり、秀忠は関ヶ原の本戦に間に合わなかったのです。家康も秀忠の遅参をある程度織り込み済みであり、勝てるという強い確信があったため、あえて秀忠の到着を待たずに決戦に臨んだとされています。

したがって、秀忠の遅参は単純に彼の無能さが原因ではなく、様々な不運な状況が重なった結果であったと考えられます。

上田城攻略が秀忠の遅参にどの程度影響したの

上田城攻略は徳川秀忠の関ヶ原の戦いへの遅参に一定の影響を与えましたが、それだけが原因ではありませんでした。以下に主な要因と影響を説明します。

## 上田城攻略の影響

- 秀忠は9月5日から4日間にわたって上田城を攻撃しましたが、落城させることができませんでした。

- 9月8日に家康からの上洛命令を受け取るまで、秀忠は上田城攻略に時間を費やしていました。

- 上田での遅延が秀忠の進軍を遅らせる一因となりました。

## その他の遅参要因

上田城攻略以外にも、秀忠の遅参には複数の要因がありました:

- **悪天候**: 道中の悪天候が秀忠軍の進軍を大きく妨げました。

- **連絡の遅延**: 家康からの命令が悪天候により遅れて到着したことも影響しました。

- **地理的要因**: 中山道を行軍したため、大河川の渡河に時間がかかった可能性があります。

## 遅参の評価

秀忠の遅参については、以下のような見方があります:

- 失態とされることもありますが、実際には不可抗力な要素が大きかったと考えられます。

- 家康は秀忠の遅参を織り込み済みで、勝利の確信があったため決戦に臨んだ可能性があります。

- 後世の編纂物が秀忠の失態を強調しているのは、何らかの意図があったと推測されます。

結論として、上田城攻略は秀忠の遅参の一因ではありましたが、悪天候や連絡の遅れなど、複合的な要因が重なって関ヶ原の戦いへの遅参につながったと言えます。秀忠は上田城を攻めあぐねたのではなく、家康の作戦変更により本来の任務を中断せざるを得なくなったのです。

家康は秀忠の遅参にどのように反応したの

徳川家康は、関ヶ原の戦いにおける秀忠の遅参に対して非常に強い怒りを示しました。

## 家康の反応

1. **面会拒否**: 家康は秀忠との面会を頑なに拒否し続けました。

2. **長期間の冷遇**: この拒否は数日間続き、家康は秀忠に会おうとしませんでした。

3. **激怒**: 家康は秀忠の遅参に激怒し、その怒りは相当なものでした。

## 仲介と和解

- **榊原康政の仲介**: 見かねた榊原康政が全ての責任をとり、家康に陳謝しました。

- **家康への諫言**: 康政は「深く反省している息子の弁明を聞かないのは間違っている」と家康を諭しました。

- **和解**: 最終的に、康政の仲介により秀忠との和解に至りました。

## 長期的影響

家康の反応は、秀忠に長期的な影響を与えました:

- **トラウマ**: この遅参は秀忠にとって大きなトラウマとなり、後の行動に影響を与えました。

- **過剰な反応**: 大坂の陣では、秀忠は遅参を極度に恐れ、必要以上に急いで行軍しました。

- **継続的な不安**: 秀忠は遅参に対して非常に神経質になり、大坂の陣でも遅れることを強く懸念していました。

この出来事は、徳川家の内部関係にも影響を及ぼし、家康が秀忠を後継者とした際にも不安を感じさせる要因となった可能性があります。

中山道と東海道の進軍の違いは

中山道と東海道の進軍には、地形や経路の違いによりいくつかの特徴的な違いがありました。

## ルートの特徴

**中山道**:

- 北回りの内陸経由ルート

- 山沿いの経路で、碓氷峠などの難所があった

- 大井川などの東海道の難所を避けられる利点があった

**東海道**:

- 南回りの太平洋沿岸経由ルート

- 箱根の山越えや大井川の渡河など、難所があった

## 歴史的な重要性

- 東海道は将軍が住む江戸と天皇が住む京都を結ぶ最重要な幹線道路として扱われた

- 中山道は東海道に次ぐ重要性を持つ「裏通り」として位置づけられていた

## 軍事的観点

- 1600年の関ヶ原の戦いの際、徳川秀忠の軍勢が中山道を通って進軍した記録がある

- 中山道は山沿いのルートであるため、海からの攻撃に対する脆弱性が低いと考えられていた

## 近代化における選択

明治時代の鉄道建設計画では、当初中山道ルートが有力視されました。しかし、碓氷峠などの山越えによる建設の困難さや、開業後のボトルネックの懸念から、最終的には東海道ルートが選ばれました。

このように、中山道と東海道は異なる地形的特徴を持ち、それぞれの時代において軍事的・政治的な観点から重要性が評価されてきました。進軍の際には、これらの特徴を考慮して経路が選択されたと考えられます。

上田城の攻略が秀忠の戦略にどのような影響を与えたの

上田城の攻略失敗は、徳川秀忠の戦略に重大な影響を与えました。

## 関ヶ原の戦いへの影響

1. 決戦への遅参: 上田城攻略に手間取ったため、秀忠軍3万8000人は関ヶ原の戦いに間に合いませんでした。

2. 徳川本隊の戦力低下: 秀忠軍は徳川家の実質的な主力でした。その不在により、家康は豊臣系大名を主力として本戦を戦わざるを得なくなりました。

## 長期的な影響

### 幕藩体制の形成

上田城攻略の失敗は、徳川幕府の統治構造にまで影響を及ぼしました:

1. 論功行賞への影響: 秀忠軍の不在により、家康は豊臣系大名を優遇せざるを得なくなりました。

2. 地方分権的支配体制: これが結果として、幕藩体制と呼ばれる地方分権的な支配体制をもたらしました。

3. 中央集権化の機会損失: もし秀忠軍が関ヶ原で活躍していれば、より中央集権的な幕府が誕生していた可能性があります。

## 戦略的評価

上田城の攻略失敗は、真田昌幸の戦略的大勝利として評価されています。徳川秀忠率いる主力軍を足止めし、決戦に間に合わせなかったことは大きな戦果でした。

このように、上田城の攻略失敗は秀忠の戦略を大きく狂わせ、関ヶ原の戦いの展開だけでなく、その後の日本の政治体制にまで影響を及ぼす結果となりました。

関ヶ原の戦いでの秀忠の役割は

関ヶ原の戦いにおける徳川秀忠の役割は、重要でありながら期待された成果を上げることができませんでした。

## 秀忠の任務

徳川家康は、関ヶ原の戦いに際して二方面作戦を立案しました。その中で秀忠には以下の重要な役割が与えられました:

1. 総勢3万8000の大軍を率いること

2. 中山道を進み、信濃(現在の長野県)周辺を攻略すること

この作戦は、東海道を進む家康本隊と連携して西軍を挟み撃ちにすることを目的としていました。

## 上田城での足止め

しかし、秀忠軍は予期せぬ障害に直面します:

- 西軍側についた真田昌幸・幸村父子が守る上田城で足止めされる

- 悪天候も影響し、上田城攻略に時間を取られる

秀忠軍は9月5日から4日間かけて上田城を攻撃しましたが、わずか3000の城兵に対して攻略できませんでした。

## 決戦への不参加

結果として、秀忠軍は関ヶ原の決戦に間に合わず、9月15日の本戦に参加できませんでした。8日になって家康から「急ぎ、美濃赤坂へ向かえ」との伝令が届きましたが、すでに遅すぎました。

## 評価と影響

秀忠の遅参は以下のような結果をもたらしました:

- 家康の激怒を買う

- 軍事的能力に対する評価を下げる

しかし、長期的には:

- 徳川家の後継者としての地位は揺るがず、後に2代将軍となる

- 政治面での手腕を発揮し、幕府体制の確立に大きく貢献する

秀忠は軍事面での失態を政治的手腕でカバーし、徳川幕府の基盤強化に尽力しました。堅実に徳川家康の意思を受け継いで政策を実行した律儀さと実行力は、評価されるべき点です。

徳川秀忠が人質として豊臣秀吉と面会した際の具体的な内容は

徳川秀忠が人質として豊臣秀吉と面会した際の具体的な内容は

1590年(天正18年)、11歳の徳川秀忠は人質として聚楽第(じゅらくてい)へ上洛し、豊臣秀吉と面会しました。この面会では以下の重要な出来事がありました:

## 改名と元服

秀忠は豊臣秀吉から「秀」の一字を賜り、幼名の長松から徳川秀忠へと改名しました。また、この上洛中の1月15日に秀吉に拝謁した際、秀忠は元服の儀式も済ませています。

## 婚約の成立

豊臣秀吉は秀忠に対し、織田信雄の娘で秀吉の養女である「小姫」(春昌院)との婚姻を勧め、婚約が成立しました。しかし、この婚約は後に実現しませんでした。

## 特別な待遇

秀忠は人質という立場でありながら、他の大名の妻子とは異なる特別な待遇を受けました。例えば、上洛後に秀吉に拝謁し、小姫との祝言を挙げた直後の1月25日には秀吉の許しを得て帰国しています。

## 政治的意図

この面会は、豊臣秀吉が徳川家との関係強化を図ろうとしていたことを示唆しています。秀忠を秀吉の婿にするための縁組であったとも考えられ、徳川家と豊臣家の同盟関係を強化する意図があったと推測されます。

この面会は、若き秀忠の人生における重要な転機となり、後の徳川家と豊臣家の関係に大きな影響を与えることとなりました。

豊臣秀吉が徳川秀忠に「秀」の1字を贈った理由は

豊臣秀吉が徳川秀忠に「秀」の1字を贈った理由は、主に政治的な意図と家族関係の強化にあります。

## 政治的意図

1584年、豊臣秀吉と徳川家康との間で小牧・長久手の戦いが勃発した際、徳川家康は講和のために豊臣秀吉に人質を送るなど、両者の関係を改善しようとしました。1590年、11歳の徳川秀忠が聚楽第で豊臣秀吉と面会した際、秀吉から「秀」の字を賜り、幼名の「長松」から「徳川秀忠」へと改名されました。この改名は、豊臣家との関係を強化し、将来的な政治的安定を図るためのものでした。

## 家族関係の強化

また、豊臣秀吉は徳川家との結びつきを深めるために、秀忠を自らの烏帽子親(元服儀式で加冠を行う人)として迎えました。この行為は、将来的な後見役としての意味も持ち、徳川家と豊臣家の絆を強化する狙いがありました。さらに、秀忠は豊臣家の養女との婚約も勧められ、このことからも両家の関係が密接であったことが伺えます。

このように、「秀」の字を贈ったことは、単なる名付け以上に、政治的な背景と家族関係の強化を意図した重要な行為でした。

徳川秀忠が聚楽第で元服した際の具体的な行事は

徳川秀忠が聚楽第で元服した際の具体的な行事は以下の通りです。

## 元服の概要

徳川秀忠は1590年(天正18年)、11歳で聚楽第に上洛し、豊臣秀吉と面会しました。この時、彼は元服を行い、武士としての成人を迎えました。

## 行事の詳細

1. **烏帽子親による加冠**: 豊臣秀吉が秀忠の烏帽子親となり、元服儀式において烏帽子を授けました。烏帽子親は、元服儀式で重要な役割を果たし、将来的な後見役を示唆するものです。

2. **名前の改名**: 幼名「長松」から「秀忠」へ改名されました。この改名は、豊臣秀吉から「秀」の一字を賜ることによって行われました。

3. **叙任**: 元服後、秀忠は従四位下侍従に叙任され、正式に武士としての地位を得ました。これにより、彼の社会的地位が確立されました。

4. **祝宴**: 元服後には祝宴が開かれ、家族や家臣が集まり、秀忠の成長を祝いました。このような集まりは、家族や家臣との絆を深める重要な機会となります。

## 豊臣秀吉との関係

元服儀式は、豊臣秀吉との関係を強化する重要な出来事でもありました。秀忠はこの儀式を通じて豊臣家との結びつきを深め、将来の政治的な影響力を確保する基盤を築きました。

このように、徳川秀忠の元服は単なる儀式ではなく、彼の将来にわたる政治的な位置づけにも大きな影響を与える重要なイベントでした。

小姫との婚約が徳川秀忠の将来にどのような影響を与えたか

小姫との婚約は、徳川秀忠の将来において重要な影響を与えました。この婚約は、豊臣秀吉が徳川家と織田家の関係を強化するために意図したものであり、以下のような点で秀忠の人生に影響を及ぼしました。

## 婚約の背景と目的

- **政略的意図**: 小姫は織田信雄の娘であり、豊臣秀吉の養女でした。婚約は、豊臣家と徳川家の結びつきを強化し、小牧・長久手の戦い後の微妙な関係を修復する目的がありました。

- **人質としての役割**: 小姫は「秀忠の妻」として、徳川から豊臣への人質的な意味合いを持っていました。このため、婚約は単なる結婚以上の政治的な意義を持っていました。

## 婚約がもたらした影響

- **未成立による影響**: 小姫は1591年に早世し、婚約は正式な結婚には至りませんでしたが、この出来事は秀忠にとって重要な転機となりました。特に小姫との婚約が未成立になったことで、秀忠はその後、他の有力者との関係を築く必要が生じました。

- **家督継承権**: 小姫との婚約が破綻した後、徳川秀忠は家督継承権を強化することになりました。特に、信雄が改易されたことにより、秀忠は次男としての地位を確立し、その後の徳川政権における重要な役割を果たすことになります。

- **豊臣家との関係**: 婚約は豊臣家との関係を象徴しており、その後の大坂の陣などでの対立にも影響を与えました。豊臣家との絆が一時的に強化されたものの、その後の敵対関係へと発展していく背景には、小姫との婚約があったと言えるでしょう。

このように、小姫との婚約は徳川秀忠にとって多面的な影響を及ぼし、彼の政治的キャリアやその後の歴史的展開において重要な役割を果たしました。

徳川秀忠が上田城攻めに失敗した理由は

徳川秀忠が上田城攻めに失敗した理由は、主に以下の要因に起因しています。

## **1. 不適切な戦略**

秀忠は、上田城を攻撃することが自らの名声を高める手段と考えましたが、真田昌幸の巧妙な防衛戦略に対して十分な準備をしていませんでした。彼は若さゆえの軽率さから、敵の実力を過小評価していた可能性があります。

## **2. 時間の浪費と急報**

上田城攻撃に多くの時間を費やした結果、関ヶ原の戦いに間に合わなくなりました。秀忠は攻撃を続ける中で、家康からの急報を受け取り、慌てて撤退することとなります。この時、家康からの指示が届いたのは攻撃開始から数日後であり、すでに遅すぎる状況でした。

## **3. 地理的条件と兵力管理**

上田城への進軍中、険しい地形や悪天候が影響し、部隊の移動が困難になりました。また、秀忠は真田軍に対して兵力を分散させることなく、一つの攻撃に集中させたため、防御が手薄になりやすかったです。これが結果的に真田軍による反撃を許す要因となりました。

## **4. 指揮官としての未熟さ**

当時22歳だった秀忠は、戦場での経験が乏しく、指揮官としての判断力や経験不足が目立ちました。彼は本多正信などの助言を無視し、自らの名誉を優先したため、結果的に不利な状況を招きました。

これらの要因が重なり合って、徳川秀忠は上田城攻めに失敗し、その後の関ヶ原の戦いにも影響を及ぼすこととなりました。

関ヶ原の戦いでの徳川秀忠の役割は

徳川秀忠は関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たしましたが、その行動にはいくつかの課題がありました。以下に、彼の関与と影響について詳述します。

## 秀忠の役割と行動

**東軍の指揮**

徳川秀忠は、父である徳川家康が指揮する東軍の一員として戦闘に参加しました。関ヶ原の戦いは、1600年9月15日に行われ、東軍と西軍(石田三成率いる)との間で激しい戦闘が繰り広げられました。秀忠は、家康の指示のもと、軍を率いて進軍しましたが、途中で真田昌幸が守る上田城に立ち寄ることになりました。

**上田城攻めの失敗**

秀忠は上田城を攻撃するために別動隊を指揮しましたが、真田軍との戦闘で予想以上の苦戦を強いられました。彼の軍は数的には優位でしたが、悪天候や真田軍の巧妙な防御によって攻撃は失敗し、結局関ヶ原への到着が遅れてしまいました。これにより、秀忠は家康から叱責を受けることになりました。

**遅参による影響**

秀忠が関ヶ原に到着した時点では、戦闘はすでに始まっており、彼の遅参は家康にとって大きな懸念材料でした。家康は秀忠に対し、遅れたことで軍勢をばらばらにしてしまったことを重視し、戦略ミスとして非難しました。

## 戦後の評価

関ヶ原の戦い自体は東軍の勝利に終わり、この勝利によって徳川家康は日本全土を支配する基盤を築きました。秀忠もその後、江戸幕府の第2代将軍として政治的な役割を果たすことになりますが、彼自身の武勇や戦闘での活躍は限られていました。彼が関与した戦闘としては上田城攻めや大坂冬・夏の陣がありますが、いずれも決定的な成功とは言えませんでした。

このように、徳川秀忠は関ヶ原の戦いにおいて重要な位置付けにはあったものの、その行動には多くの課題がありました。彼の遅参や上田城攻めでの失敗は、その後の評価にも影響を及ぼす要因となったと言えます。

徳川秀忠が将軍になった後の主要な政策は

徳川秀忠が将軍になった後の主要な政策は

徳川秀忠が将軍に就任した後の主要な政策は、幕府の権威を強化し、安定した統治を実現するためのものでした。以下にその主要な政策を示します。

## 武家諸法度の徹底

- **武家諸法度の実施**: 秀忠は「武家諸法度」を徹底的に実施し、大名の行動を厳しく制限しました。この法令により、大名は新しい城を築くことや無断で結婚することが禁止され、反乱を防ぐための規範が設けられました。

## 中央集権体制の確立

- **江戸城と大坂城の整備**: 秀忠は江戸城や大坂城の大規模な工事を推進し、幕府の威光を示しました。この工事は、他の大名に普請役を負担させる形で行われ、中央集権化に寄与しました。

## キリシタン弾圧

- **宗教政策**: 秀忠はキリスト教徒に対する弾圧を強化し、1614年にはキリシタン禁令を発令しました。これにより、国内のキリスト教信者に対する厳しい取り締まりが行われ、多くの教会が焼き払われました。

## 奉書船制度の導入

- **貿易管理**: 秀忠は「奉書船制度」を導入し、幕府が貿易活動を管理する体制を整えました。この制度によって、日本の貿易は幕府の直接的な監視下に置かれ、経済的な利益が追求されました。

これらの政策は、秀忠が徳川家康から引き継いだ方針を実行する形で進められ、江戸幕府の安定した運営に寄与しました。

武家諸法度の具体的な内容は

武家諸法度(ぶけしょはっと)は、江戸時代初期の1615年に江戸幕府によって制定された、大名を統制するための基本法です。以下にその具体的な内容を示します。

## 武家諸法度の主な内容

1. **文武両道の奨励**: 武士は学問と武芸の両方を重視し、修練することが求められました。

2. **生活の節度**: 酒宴や遊興を控え、質素な生活を送ることが義務付けられました。

3. **私婚の禁止**: 大名やその家臣は、幕府の許可なく結婚してはならないとされました。

4. **新規築城の禁止**: 新たに城を築くことは厳しく禁じられ、既存の城についても修理には幕府への報告が必要でした。

5. **参勤交代の義務**: 大名は毎年4月に江戸と自領を交互に訪れることが義務付けられました。

6. **反乱の禁止**: 謀反を企てたり、仲間を集めたりする行為は厳禁とされ、違反者には厳しい罰が科されました。

7. **隣国との連絡義務**: 隣国で新たな動きがあった場合、直ちに幕府に報告する義務がありました。

8. **贈答や婚礼の簡素化**: 贈物や結婚式、宴会などは簡略化し、華美にならないようにすることが求められました。

9. **衣装規定**: 衣服の等級について規制があり、特定の衣装は身分に応じてのみ許可されました。

10. **キリスト教の禁止**: キリスト教はどこにおいても厳禁とされました。

## 罰則

武家諸法度に違反した場合、大名には改易(領地没収)、減封(領地減少)、転封(他国への移封)などの厳しい処分が科されました.

このように、武家諸法度は江戸幕府による大名統制のための重要な法律として機能し、日本の封建制度を支える役割を果たしました。

徳川秀忠がキリシタン弾圧にどのような手段を用いたのか

徳川秀忠は、キリシタン弾圧において一連の厳しい政策を実施しました。彼の手段は以下の通りです。

## 禁教令の発布

- **禁教令の発布**: 1612年、秀忠は幕府直轄領においてキリスト教を禁止する禁教令を発布しました。この令は、翌1614年には全国に拡大され、キリスト教信仰を全面的に禁止することとなりました。

## 教会の破壊

- **教会の破壊**: 秀忠は、京都や長崎に存在したキリスト教会を焼き払うよう命じました。これにより、信者たちが集う場所が失われ、信仰活動が困難になりました。

## 踏み絵の導入

- **踏み絵**: 信者を見つけ出すために「踏み絵」が導入されました。信者はキリストや聖母マリアの像を踏むことを強制され、これを拒否した場合には厳しい処罰が待っていました。

## 大規模な弾圧

- **処刑と投獄**: 秀忠の指導の下、多くのキリシタンが捕らえられ、処刑されました。特に1619年には63名の信者が火あぶりにされるなど、大規模な弾圧が行われました。

## 監視体制の強化

- **厳重な監視と拷問**: キリシタン信者に対する厳重な監視体制が敷かれ、発見された信者には拷問が加えられました。これにより、多くの信者が改宗を余儀なくされました。

このように、徳川秀忠は多様な手段を用いてキリシタン弾圧を徹底し、日本国内からキリスト教を排除することを目指しました。

一国一城令の導入はどのように大名の権力に影響したのか

一国一城令は、1615年に徳川幕府によって発布され、大名に対して居城以外の城を破却することを命じた法令です。この法令は、大名の権力に多大な影響を与えました。

## 権力の集中

**大名と家臣の関係**

一国一城令により、大名は自らの本拠地以外の城を破壊することが求められました。この結果、家臣たちが持つ城も同様に破壊されることが多く、大名と家臣間の権力差が拡大しました。大名は、家臣を完全に統制下に置くことが可能となり、これにより権力が大名に集中しました。

**軍事力の制限**

この法令は特に外様大名に厳しく適用され、彼らの軍事力を著しく弱体化させました。居城以外の城を持てなくなることで、大名は自らの軍事的な独立性を失い、幕府への従属が強化されました。

## 経済的影響

**参勤交代制度との関連**

一国一城令は、参勤交代制度と相まって大名の経済的負担を増加させました。大名は江戸と自領を往復する必要があり、その際の出費や江戸城や城下町の整備も求められたため、経済的には常に窮迫した状況に置かれました。

## 結論

一国一城令は、大名の権力を集中させるとともに、彼らの軍事力を制限し、幕府による統治体制を強化する重要な施策でした。この法令によって、大名と家臣間の権力差が広がり、江戸時代における安定した社会構造が形成されたと言えるでしょう。

徳川秀忠が実施した大規模工事の具体例は

徳川秀忠が実施した大規模工事の具体例には、以下のようなものがあります。

## 江戸城の改修

江戸城は、徳川家康による初期の改修から引き続き、秀忠の時代にも大規模な工事が行われました。特に、江戸城の防御力を強化するための石垣や堀の整備が進められ、これにより城は日本最大の規模を誇るものとなりました。この工事は約30年にわたり、家康から家光にかけて継続されました。

## 大坂城の再築

秀忠は1620年に大坂城の再築工事を開始しました。この工事は主に西国の大名を動員し、豊臣家の痕跡を消すことを目的としていました。工事は3期に分かれ、1629年に完成しました。特に石垣や堀の深さを初代の2倍にするよう指示し、幕府の権威を示す重要なプロジェクトとなりました。

## 天下普請

秀忠は「天下普請」と呼ばれる制度を通じて、大名たちに土木工事や築城を負担させました。これには河川改修や街道整備も含まれ、全国各地で大規模な公共工事が行われました。この制度は幕府の威光を示し、中央集権化にも寄与しました。

これらの工事は、徳川秀忠が幕府の権力を強化し、中央集権体制を確立するために重要な役割を果たしました。

徳川秀忠の政策が幕府体制に与えた影響は

徳川秀忠の政策は、江戸幕府の体制に重要な影響を与えました。彼の施策は、幕府の権威を強化し、中央集権化を進める上で不可欠なものでした。

## **武家諸法度の徹底**

秀忠は1615年に「武家諸法度」を制定し、これを徹底的に実行しました。この法度は、大名の行動を厳しく制限するもので、城の新築や無許可の結婚を禁止しました。違反した大名には厳しい処罰が科され、多くの大名が改易や減封の憂き目に遭いました。これにより、幕府と大名との関係は私的な従属から公的な政治関係へと変化し、幕府の支配力が強化されました。

## **参勤交代制度の導入**

秀忠は後に家光によって義務化される「参勤交代」の基礎を築きました。この制度では、大名が1年ごとに江戸と自領を往復することが求められ、江戸に留まる間はその家族を人質として置かなければなりませんでした。これにより、大名の財政が圧迫され、反乱を起こす力が削がれました。

## **中央集権化と大規模工事**

秀忠は江戸城や大坂城の整備を進め、幕府の威光を示すために多くの大規模工事を実施しました。この工事は他の大名に負担させることで、彼らの力を削ぐ効果もありました。こうした施策は中央集権化を促進し、幕府の統治機構を強化しました。

## **宗教と外交政策**

また、秀忠はキリシタン弾圧や「奉書船制度」の導入によって宗教や貿易面でも統制を強化しました。これらの政策は幕府が国内秩序を維持するための重要な手段となりました。

## **まとめ**

徳川秀忠の政策は、江戸幕府の基盤を固める上で極めて重要でした。彼は先代家康の方針を引き継ぎつつ、新たな制度や規範を導入し、幕藩体制を強化しました。これにより、江戸幕府は日本全土における支配権を確立し、その後260年以上続く長期政権へと繋がっていったのです。

徳川秀忠が武家諸法度を実行した背景は

徳川秀忠が武家諸法度を実行した背景は

徳川秀忠が「武家諸法度」を実行した背景には、江戸幕府の安定と大名の統制を強化する必要がありました。この法令は、1615年に発布され、主に以下の要因から策定されました。

## 政治的背景

**豊臣家の滅亡**

1615年の大坂夏の陣で豊臣家が滅ぼされたことは、江戸幕府が権力を確立する重要な転機となりました。この戦いにより、徳川家康は日本全土を支配する立場となり、秀忠はその後を引き継ぎました。

**大名統制の必要性**

武家諸法度は、大名が独自に権力を持つことを防ぐために設けられました。具体的には、新たな城の築城禁止や、幕府の許可なしに結婚することを禁じるなど、大名の行動を厳しく制限しました。これにより、大名同士の結束や反乱を防ぎ、幕府への忠誠心を強化する狙いがありました。

## 法令の内容と目的

**内容**

武家諸法度は13条から成り立ち、文武両道や倹約の奨励などが含まれています。特に、城の新築禁止や修理には幕府の許可が必要であり、これが大名による軍事力の増強を抑える目的でした。

**罰則規定**

この法令に違反した大名には厳しい罰が科せられました。長年仕えていた者でも処罰されることがあり、これにより幕府は大名への強い統制を維持しました。

## 結論

徳川秀忠による武家諸法度の実行は、江戸幕府が安定した政権を維持するために不可欠な施策でした。この法令は、大名との関係を明確化し、幕府による中央集権的な支配を強化する重要な役割を果たしました。結果として、日本全体における平和と秩序の維持につながったと言えます。

武家諸法度が発布された際の具体的な状況は

武家諸法度は、1615年7月7日に江戸幕府の2代将軍・徳川秀忠の名の下で発布されました。この法令は、戦国時代の終焉を受けて大名の統制を強化するために制定されたもので、具体的な発布の状況は以下の通りです。

## 発布の背景

- **大坂夏の陣**: 武家諸法度が発布された直前の1615年には、大坂夏の陣があり、豊臣氏が滅ぼされました。この戦いによって徳川家康は政権を確立し、平和な時代を迎えることとなりました。

- **法令の草案作成**: 徳川家康は、臨済宗の僧侶・金地院崇伝に法令草案を作成させました。この草案は、先行する法規(建武式目など)を参考にしつつ、大名が守るべき事柄を定めたものです。

## 発布の具体的な状況

- **伏見城での公布**: 武家諸法度は京都・伏見城に集められた諸大名に対して公布されました。金地院崇伝が朗読する形で法令が発表され、全13条から成る内容でした。

- **主要な内容**: 法令には、大名が守るべき義務や禁止事項が明記されています。具体的には、武士は文武両道を心がけること、無駄遣いを避けること、新たに城を築くことは禁止されていることなどが含まれています。また、違反した場合には厳しい処罰が科せられることも定められました。

## 影響とその後

武家諸法度はその後も改定されながら続き、大名と幕府との関係を公的なものとして強化しました。これにより、大名は幕府に対して服従しなければならず、武士階級の行動規範として機能しました。特に、将軍交代ごとに新たな法令が発布され、大名統制の基盤となりました。

武家諸法度の内容はどのようなものだったのか

武家諸法度(ぶけしょはっと)は、1615年に江戸幕府によって制定された大名に対する基本法であり、全13条から構成されています。この法令は、主に大名の行動規範や義務を定め、幕府の支配体制を強化するために作られました。

## 武家諸法度の主要な内容

1. **文武両道の奨励**: 武士は学問と武芸を重視し、両方を修練することが求められました。

2. **生活の節度**: 酒宴や遊興を控え、倹約を心掛けることが求められました。特に贈答や婚礼の儀式についても簡略化が指示されました。

3. **反逆者の追放**: 大名は、自国の者以外を雇用してはならず、もし雇った家臣が主君に反逆した場合には直ちに追放する義務がありました。

4. **城郭の修理報告**: 大名は居城の修理を行う際には必ず幕府に報告し、新たに城を築くことは禁止されました。

5. **徒党の禁止**: 他国で新たな徒党を組むことは禁止され、即座に報告する義務が課せられました。

6. **婚姻の許可**: 大名やその家臣は、幕府の許可なく勝手に結婚することができませんでした。

7. **参勤交代**: 大名は定期的に江戸と自領を往復することが義務付けられ、これによって幕府への服従が強化されました。

8. **治安維持と報告義務**: 何か事件が起きた場合には、国元にいる者は守り、幕府からの命令を待つことが求められました。

## 法令の意義

武家諸法度は、大名と幕府との関係を公的なものとし、私的な従属関係から脱却させる役割を果たしました。これにより、大名は幕府から認められた公儀として領民に対して支配権を行使することが求められ、その結果として幕藩体制が強化されました。この法令は、その後も改訂が重ねられ、江戸時代を通じて大名統制の基盤となりました。

武家諸法度が大名の力を抑えるための具体的な方法は

武家諸法度は、江戸幕府が大名の権力を抑えるために制定した一連の法令であり、具体的には以下のような方法で大名の力を制限しました。

## 主要な規定

1. **新城築造禁止**

大名は新たに城を築くことが禁止されており、これにより軍事力の強化を防ぎました。既存の城についても修築には幕府の許可が必要でした。

2. **一国一城令**

各大名は自領内に一つの城しか持つことができず、その他の城は廃城にすることが求められました。この政策により、大名の軍事的基盤を大幅に制限しました。

3. **参勤交代制度**

大名は1年ごとに江戸と自領を往復することが義務付けられ、これによって常に半数の大名が江戸に滞在し、幕府の監視下に置かれる状態が作られました。この制度は、大名の経済的負担を増やし、反乱の可能性を低減させる効果もありました。

4. **婚姻の許可制**

大名は幕府の許可なしに婚姻を結ぶことができず、これにより幕府は大名との婚姻関係を戦略的に管理し、情報収集や監視を強化しました。

5. **法令違反への厳罰**

武家諸法度に違反した場合、大名は改易(領地没収)や減封(領地削減)、転封(移封)などの厳しい処分を受けることになり、これが大名の行動を抑制する要因となりました。

## 結論

武家諸法度は、大名の権力を抑えるために多岐にわたる具体的な手段を講じた法令であり、その結果として江戸幕府による統治が安定化しました。これらの規定は、大名と幕府との関係を公的なものとして確立し、幕藩体制を強固なものとしました。

武家諸法度が他の法令と比べて特徴的な点は

武家諸法度は江戸時代初期に制定された法令であり、特に以下の点で他の法令と比較して特徴的です。

## **1. 大名に特化した規範**

武家諸法度は、主に大名を対象とした法令であり、彼らの行動を厳しく制限しました。大名は新たに城を築くことや無断で結婚することが禁止されており、これにより幕府の権威が強化されました。

## **2. 参勤交代制度の導入**

この法度では、参勤交代が義務付けられ、大名は江戸と自国を交互に訪れることが求められました。この制度は、大名の権力を抑制し、幕府への忠誠を促すための重要な手段でした。

## **3. 道徳的・倫理的な側面**

武家諸法度には、文武両道の奨励や倹約の推奨といった道徳的な規定も含まれています。大名やその家臣には、節度ある生活を送ることが求められ、これに違反した場合には厳しい処罰が科されました。

## **4. 幕府との公的な関係の確立**

この法度によって、大名と幕府との関係は私的な従属から公的な政治関係へと変化しました。大名は幕府から与えられた支配権に基づいて行動することが求められ、そのための規範が明文化された点が特徴的です。

## **5. 法令の改訂と継続性**

武家諸法度は、徳川秀忠によって初めて発布され、その後も改訂が重ねられました。これにより、時代ごとの社会情勢や政治状況に応じた柔軟な運用が可能となり、幕藩体制を支える重要な基盤となりました。

このように、武家諸法度は単なる法律ではなく、幕府による大名統制のための複合的な制度であり、その内容や影響力は他の法令とは一線を画しています。

武家諸法度が実行された結果はどのようなものだったのか

武家諸法度が実行された結果、江戸幕府は大名を効果的に統制し、政治的安定を維持することに成功しました。以下にその具体的な結果を示します。

## 大名の権力制限

武家諸法度は、大名の権力を制限するために設けられたもので、特に参勤交代制度が重要な役割を果たしました。この制度では、大名は年ごとに江戸と自領を往復しなければならず、その際には妻子を江戸に人質として残すことが求められました。これにより、大名の財政が圧迫され、反乱を起こすリスクが低下しました。

## 社会秩序の維持

武家諸法度には、殉死の禁止や文武両道の奨励など、社会秩序を維持するための規定も含まれていました。特に殉死の禁止は、有能な人材の喪失を防ぎ、政治的安定に寄与しました。また、幕府は文治政治を推進し、学問による治世を目指しました。

## 幕府の支配力強化

この法度によって、江戸幕府は大名との関係を公的なものとして明確にし、私的な従属関係から脱却しました。大名は幕府から認められた支配権を維持するために法令を遵守せざるを得ず、その結果として幕藩体制が強化されました。

## 結果としての長期安定

武家諸法度は、江戸時代260年以上の間、幕府が安定して支配するための基盤となりました。大名間での競争や内紛が抑えられ、平和な時代が続くこととなりました。

このように、武家諸法度は江戸幕府の権力強化と社会秩序の維持に大きく寄与した重要な制度でした。

徳川秀忠が大坂冬の陣に参加した理由は

徳川秀忠が大坂冬の陣に参加した理由は

徳川秀忠が大坂冬の陣に参加した理由は、主に以下の要因によります。

## 背景と発端

1. **豊臣家との対立**: 徳川家康は、豊臣家の力を削ぐために大坂冬の陣を決定しました。特に、方広寺の鐘銘事件がきっかけとなり、豊臣方が謀反を企てているとの理由で宣戦布告が行われました。この状況下で、秀忠は父・家康と共に軍を率いて参加することになりました。

2. **将軍としての責務**: 秀忠は徳川家の2代将軍であり、家康から将軍職を譲られた後、その地位を守るためにも戦争に参加する必要がありました。大坂冬の陣は、彼にとって将軍としての実績を示す重要な機会でもありました。

## 秀忠の行動

- **迅速な出陣**: 秀忠は、前回の関ヶ原の戦いでの遅参を避けるために、異常な速さで行軍しました。彼は静岡県から愛知県まで約70kmを短時間で移動し、早期に戦場に到着しました。これは彼が「遅参」の汚名を返上するための努力でした。

- **戦略的役割**: 大坂冬の陣では、秀忠は総大将として指揮を執りましたが、実際には父・家康が大御所として実権を握っていたため、秀忠はあまり目立った活躍はできませんでした。家康は秀忠に対して安全な位置に布陣させるよう指示し、激戦地には送らなかったとも言われています。

## 結論

徳川秀忠が大坂冬の陣に参加した理由は、豊臣家との対立による軍事的必要性と、将軍としての責務を果たすためでした。また、彼の迅速な行動と出陣は、過去の遅参から学んだ教訓によるものであり、この戦いは彼にとって重要な政治的および軍事的な試練となりました。

徳川秀忠が総大将に任命された理由は

徳川秀忠が総大将に任命された理由は、主に家康の後継者としての地位を確立し、徳川家の将軍職世襲を示すためでした。

## 家康の意向と後継者選定

1. **家康の戦略**: 徳川家康は、秀忠を右近衛大将に任命するよう朝廷に求めました。これは、秀忠が徳川家の後継者であることを示す重要なステップであり、彼の地位を強化するものでした。

2. **関ヶ原の戦い後の決定**: 家康は関ヶ原の戦いの結果を受けて、重臣たちに後継者について意見を求めました。その際、忠隣が「知勇と文徳を持つ秀忠が最も相応しい」と述べたことが影響し、秀忠が後継者に選ばれることとなりました。

3. **世襲制の確立**: 秀忠が総大将に任命された背景には、江戸幕府の将軍職を世襲制とする意図がありました。家康は生前に秀忠に将軍職を譲ることで、幕府の安定した運営を目指しました。

## 秀忠の役割と評価

- **政治的手腕**: 秀忠は、家康から将軍職を引き継いだ後も、「元和偃武」という平和な時代を築くなど、政治的な手腕を発揮しました。彼は江戸幕府の基盤を固め、次代の家光に引き継ぐ重要な役割を果たしました。

- **実権と名実**: 家康は隠居後も大御所として実権を握り続けましたが、秀忠はその下で幕府運営に貢献し、長期政権の礎を築くこととなりました。

このように、徳川秀忠が総大将に任命された理由は、家康による後継者選定と幕府体制の安定化を図るための戦略的な判断によるものです。

大坂冬の陣で徳川秀忠がどのような戦略をとったのか

大坂冬の陣における徳川秀忠の戦略は、以下のような要素から成り立っています。

## 1. 包囲戦の実施

徳川秀忠は、豊臣方の大坂城を包囲するために約20万人の兵力を動員しました。彼は本隊と別働隊に分かれ、紀伊方面からの部隊も加えながら、大坂城を包囲する形で進軍しました。特に、家康と秀忠は生駒山麓を進み、伊達政宗などの別働隊も奈良方面から攻撃を行いました。

## 2. 迅速な行動

秀忠は、前回の遅参を反省し、迅速な行動を心がけました。彼は早期に大坂城に到着することを重視し、急いで行軍しました。この結果、彼は12月初旬に大坂城の近くまで迫ることができました。

## 3. 情報戦と心理的圧力

徳川軍は豊臣方の動きを常に監視し、情報収集を重視しました。豊臣方は情報収集が不十分であったため、徳川方が優位に立つことができました。また、秀忠は豊臣方に対して心理的圧力をかけるため、和議を模索する姿勢を見せました。

## 4. 攻城設備の構築

秀忠は攻城戦に備え、竹束や塹壕などの攻城設備を構築するよう命じました。これにより、大坂城への接近を図りつつ、攻撃準備を整えました。家康は「敵を侮る事を戒め、戦わずして勝つ事」を重要視し、直接的な攻撃よりも包囲戦による疲弊を狙いました。

## 5. 戦闘指揮と統制

秀忠は戦闘指揮においても積極的でしたが、一部では家康との意見の相違が見られました。特に総攻撃を提案した際には家康から却下されるなど、指揮系統における葛藤もあったようです。

これらの戦略によって、大坂冬の陣では徳川軍が優位に立つことができ、その後の大坂夏の陣へと繋がっていきました。

徳川秀忠と豊臣秀吉の関係はどのようなものだったのか

徳川秀忠と豊臣秀吉の関係は、主に人質としての立場から始まり、後に政治的な結びつきが強化される形で発展しました。

## 初期の関係

1590年、徳川秀忠は11歳で豊臣秀吉のもとに人質として送られ、聚楽第で秀吉と面会します。この際、秀吉から「秀」の一字を授かり、幼名の長松から徳川秀忠に改名されました。秀忠はこの上洛中に元服も行い、豊臣家との関係を深めることとなります。また、秀吉は彼に織田信雄の娘である小姫との婚約を勧め、この婚約は豊臣家と徳川家の結びつきを強化する意図があったと考えられています。

## 政治的な結びつき

豊臣政権下での秀忠は、父・徳川家康の後継者として重要な役割を果たすことになります。特に関ヶ原の戦いでは、東軍として戦闘に参加し、その後の政権移行においても豊臣家との関係が影響を与えました。家康が将軍職を秀忠に譲る際には、豊臣家との関係が重要な背景となりました。

## 豊臣家との対立

しかし、徳川家康は豊臣家との対立を避けられない状況に直面します。特に大坂の陣では、豊臣秀頼が権力を持つ中で、徳川家と豊臣家の対立が激化しました。最終的には、徳川家康が豊臣家を滅ぼす決断を下し、これによって徳川幕府が確立されることとなります。

## 結論

このように、徳川秀忠と豊臣秀吉の関係は、人質から始まり、その後政治的な結びつきや婚姻を通じて強化されましたが、最終的には両者の間に権力闘争が生じることになりました。秀忠は父・家康の意向を受けながらも、自身の地位を確立し、日本の歴史において重要な役割を果たしました。

大坂冬の陣の和睦条件とは

大坂冬の陣における和睦条件は、豊臣秀頼と徳川家康との間で交渉され、以下の主要な内容が合意されました。

## 和睦条件の詳細

1. **豊臣秀頼の身の安全と所領の安堵**:

- 豊臣秀頼の身の安全が保障され、彼の所領も守られることが約束されました。

2. **大坂城の構造に関する取り決め**:

- 大坂城の本丸を残しつつ、二の丸と三の丸を破壊し、外堀を埋めることが求められました。これにより、城の防御力が大幅に低下することになります。

3. **人質に関する取り決め**:

- 淀殿を人質として江戸に送ることは求められず、その代わりに大野治長や織田有楽斎から人質を出すことが合意されました。

4. **籠城浪人への不問**:

- 大坂城に籠城している浪人たちについては罪を問わないことが約束されました。

この和睦は、双方が戦闘を続けるよりも平和的な解決を望んだ結果として成立しましたが、その後の大坂夏の陣へとつながる重要な転機となりました。

真田丸の役割はどのようなものだったのか

真田丸は、戦国時代の大阪城において重要な防衛拠点として機能しました。特に、真田幸村(信繁)が築いたこの出丸は、大坂冬の陣や大坂夏の陣において、徳川軍に対抗するための戦略的な役割を果たしました。

## 真田丸の役割

**1. 防衛拠点としての機能**

真田丸は大阪城の南東に位置し、外郭の防衛拠点として設計されました。この場所は、敵の攻撃を防ぐための重要な要所であり、城全体の防御力を高める役割を担っていました。

**2. 攻撃目標の設定**

真田丸は敵に対して明確な攻撃目標を提供することで、敵の攻撃方向を制限しました。これにより、守備側は敵の動きをある程度コントロールできるようになり、防御計画を策定する上で有利な状況が生まれました。

**3. 心理的優位性**

真田丸の存在は、敵に対して心理的な圧力をかける効果もありました。敵が真田丸に兵力を集中させることで、他の防衛線への圧力が軽減され、結果的に守備側がより効果的に防御を行うことが可能となりました。

## 戦術的意義

真田丸は単なる防衛施設ではなく、戦術的に非常に効果的な特異点を作り出すことによって、大坂城全体の防御力を向上させました。守る側がどこから攻撃されるか予測しやすくするために、あえて敵が集中攻撃しやすい場所を設けるという戦略が採用されたことは、戦国時代の戦術における重要な考え方でした。

このように、真田丸は大阪城防衛戦において決定的な役割を果たし、その戦術は後世に語り継がれることとなりました。