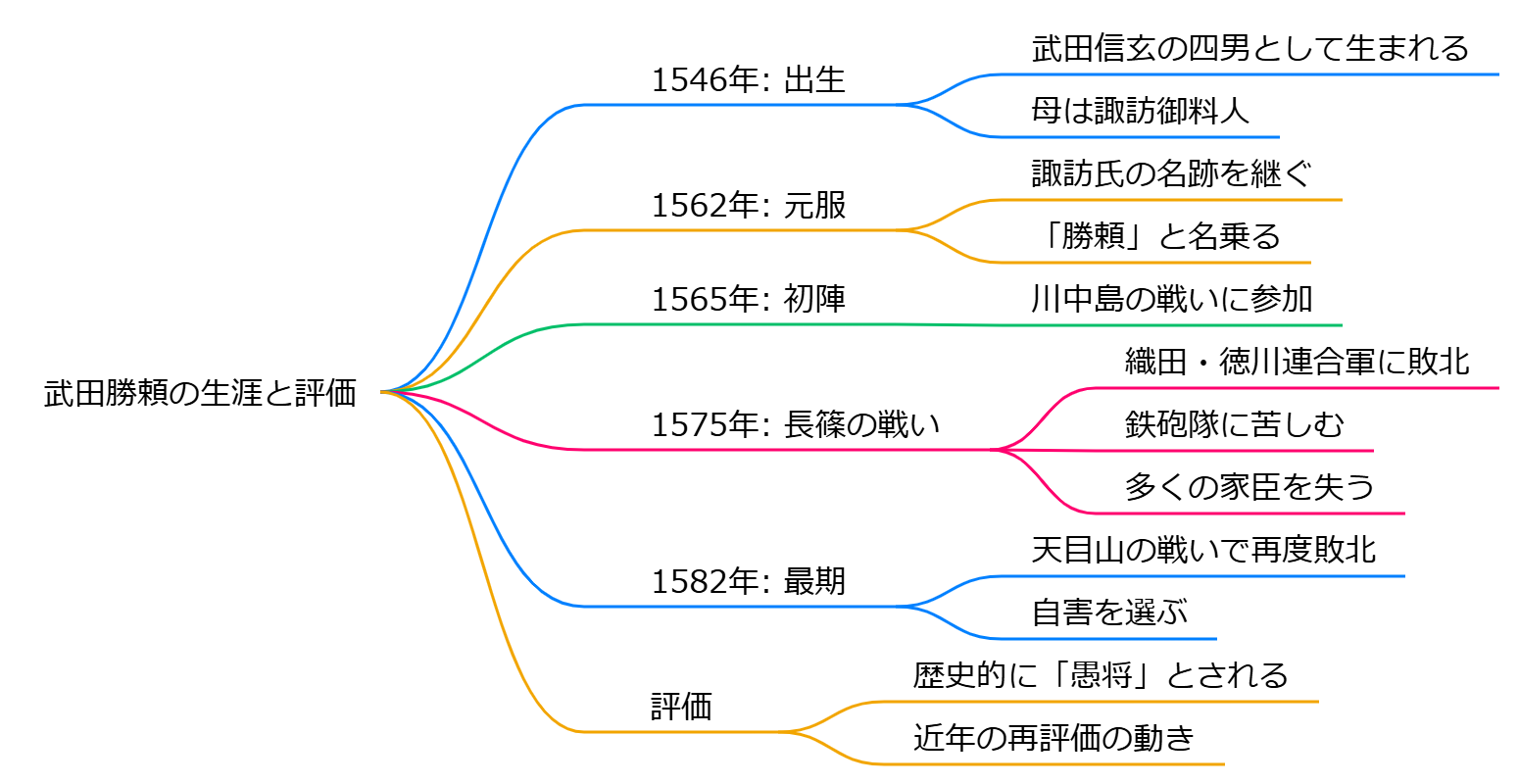

武田勝頼の生涯と評価

武田勝頼(たけだかつより)は、1546年に生まれ、1582年に自害するまでの短い生涯を戦国時代の混乱の中で過ごした日本の武将です。

彼は甲斐国(現在の山梨県)の戦国大名であり、父は著名な武将である武田信玄、母は諏訪領主の娘である諏訪御料人です。

勝頼は武田家の家督を継ぐことになり、武田氏の20代当主となりました。

出生と家族背景

勝頼は武田信玄の四男として生まれ、母の諏訪御料人は信玄が諏訪氏を滅ぼした後に側室として迎えた女性です。

彼は幼少期から武田家の一員として育ちましたが、兄の武田義信が謀反の疑いで廃嫡されたため、勝頼が後継者として指名されることになります。

武将としての活動

勝頼は1562年に元服し、諏訪氏の名跡を継いで「勝頼」と名乗ります。

彼は父の信玄の下で多くの戦闘に参加し、特に1565年の川中島の戦いでは初陣を飾りました。

信玄の死後、勝頼は武田家の当主として、織田信長や徳川家康といった強敵と対峙しました。

長篠の戦いとその後

1575年の長篠の戦いでは、勝頼は織田・徳川連合軍に敗北し、これが武田家の運命を大きく変えることとなります。

この戦いでは、勝頼の軍は新たに導入された鉄砲隊に苦しみ、多くの優秀な家臣を失いました。

この敗北は武田家の衰退を招き、勝頼はその後の領国再建に苦心しました。

最期と評価

1582年、勝頼は天目山の戦いで再度敗北し、最終的には自害を選びました。

彼の死により、武田家は滅亡しました。

勝頼は歴史的に「愚将」として評価されることが多いですが、近年では彼の外交政策や内政に関する研究も進んでおり、彼の実像を再評価する動きも見られます。

結論

武田勝頼は、父・信玄の影響を受けながらも、独自の道を歩んだ武将です。

彼の生涯は、戦国時代の激動の中での家族の運命や、武士としての苦悩を象徴しています。

勝頼の評価は分かれるものの、彼の存在は日本の歴史において重要な位置を占めています。

武田勝頼

武田勝頼

武田勝頼(たけだかつより)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将で、甲斐国(現在の山梨県)の戦国大名です。彼は武田信玄の四男として1546年に生まれ、父の死後、1573年に家督を相続し、武田氏の第20代当主となりました。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

- 武田勝頼は、嫡男であった兄・武田義信が謀反の疑いで廃嫡されたため、家督を相続しました。

- 彼は1562年に信州高遠城主となり、その後1573年に甲斐国主としての地位を確立しました。

**軍事的な挑戦**

- 勝頼は父信玄が攻略できなかった高天神城を陥落させるなど、初期には大きな成功を収めました。

- 1575年には長篠の戦いで織田信長・徳川家康連合軍と対峙し、壊滅的な打撃を受けました。この戦いは鉄砲と騎馬隊との戦いとして歴史的に重要視されていますが、その内容には多くの疑問もあります。

**政治的な動き**

- 勝頼は北条氏や上杉氏との同盟を模索し、商業や職人の城下集住策を推進しました。また、領国内の度量衡を統一し、生産・流通の統制を強化しました。

- 彼は1577年に北条氏政の妹を正室に迎え入れ、勢力回復を図りましたが、上杉謙信の死後には越後で発生した家督争いにも関与しました。

**最期**

- 1582年、織田・徳川連合軍による侵攻が進む中、勝頼は高遠城で抗戦しますが、最終的には自害に至ります。彼は家督を嫡男・武田信勝に譲り、その後武田家は滅亡しました。

## 死後の評価

武田勝頼はその評価が分かれており、父・信玄の影に隠れがちですが、彼自身も優れた武将として警戒されていました。彼の墓は法泉寺にあり、その存在は武田家滅亡の悲哀を伝えています.

武田勝頼が高天神城を陥落させる秘策は何だったの

武田勝頼が高天神城を陥落させるために採った秘策は、主に**包囲戦**と**兵糧攻め**に基づいていました。特に、彼は小笠原長忠からの提案を受けて、城兵たちの命を保証し、降伏を促す戦略を用いました。

## 秘策の詳細

1. **包囲戦の実施**:

武田勝頼は高天神城を包囲し、城内の兵士を孤立させました。この際、彼は敵の補給路を断つことに成功し、城内の食糧が尽きるのを待ちました。

2. **兵糧攻め**:

勝頼は、城への補給線を完全に遮断し、長期的な兵糧攻めを行いました。これにより、城内の士気が低下し、降伏する者が増えました。

3. **降伏の条件**:

降伏を希望する者には命の保証を与え、小笠原長忠と共に武田方への参加を促しました。これにより、城兵たちは勝頼に対して降伏する決断を下しました。

## 結果

最終的に、高天神城は1573年6月17日に陥落しました。この戦略的勝利は武田家にとって重要でしたが、その後の状況から見ても、勝頼は多くの兵士を見殺しにする結果となり、後の武田家滅亡へと繋がる一因となりました。

武田勝頼が高天神城を陥落させるためにどのような戦略を用いたの

武田勝頼が高天神城を陥落させるために用いた戦略は、主に以下の要素から成り立っていました。

## **戦略的包囲**

武田勝頼は、高天神城を完全に包囲するために周囲に6つの砦を築きました。これにより、城への補給路を断ち、兵糧攻めの態勢を整えました。特に小笠山砦などは、城兵の動きを監視し、武田軍の物資補給を遮断する役割を果たしました。

## **寛大な降伏提案**

勝頼は城兵の命を保証し、降伏を希望する者には配下として迎え入れるという寛大な提案を行いました。この措置は、武田軍への降伏を促進するための心理戦としても機能しました。

## **兵糧攻めの徹底**

高天神城への物資や兵糧の補給が完全に遮断されることで、城内は次第に孤立し、餓死者が出る事態に至りました。この状況下で、城主岡部長教は援軍を求めましたが、勝頼は北条氏からの脅威もあり、援軍を送る余裕がありませんでした。

## **戦闘と最終的な結果**

1581年には、兵糧が尽きた城兵たちが壮絶な戦闘を繰り広げた末、全滅しました。勝頼はこの戦いで成功したものの、その後の戦局は不利となり、最終的には自害することになります。

このように、武田勝頼は高天神城攻略において包囲戦略と心理的アプローチを駆使しましたが、援軍不足や持続的な圧力によって最終的には敗北へと繋がりました。

横田甚五郎尹松の抜け出しはどのように行われたの

横田甚五郎尹松の抜け出しは、1581年の高天神城の落城時に行われました。この際、彼は武田勝頼に城の陥落を報告するため、険しい尾根道を駆け抜けて脱出しました。この道は「甚五郎抜け道」と呼ばれ、別名「犬戻り・猿戻り」とも言われています。これは、非常に難所であり、犬や猿ですら恐れをなして戻ってしまうほどの険しさを示しています.

### 抜け出しの経緯

- **背景**: 高天神城は徳川勢によって包囲され、兵糧攻めに遭い、最終的には落城しました。城主岡部元信が援軍を求める一方で、横田甚五郎は武田全体の兵力の温存を優先すべきだと考え、密かに勝頼にその旨を伝えていました.

- **脱出のルート**: 甚五郎は馬場平から約1,000メートル西方にある細い尾根道を利用して脱出しました。この道は山岳部で最も手薄な方向であり、激戦の二の丸から逃げるための重要なルートでした.

### 脱出後の行動

横田甚五郎はこの困難な道を馬で駆け抜け、無事に甲州へ帰還し、高天神城の落城を武田勝頼に報告しました。彼の脱出は戦略的に重要であり、勝頼は彼の帰還を喜びましたが、甚五郎は「負け帰って褒美を貰ったのでは筋がたたない」として太刀を辞退しました.

このように、横田甚五郎尹松の抜け出しは、戦国時代における生存戦略と情報伝達の重要性を象徴する出来事として記憶されています。

高天神城の地形が武田軍にどのように利用されたの

高天神城は、武田軍がその地形を巧みに利用して防御を強化した戦国時代の重要な要塞です。以下に、その地形の特徴と武田軍による利用方法を詳述します。

## 地形の特徴

高天神城は、**ケスタ地形**(Cuesta)に位置し、細長く入り組んだ尾根が特徴的です。この地形は、周囲が急斜面に囲まれており、攻撃者にとって非常に困難な状況を作り出します。城の標高は132メートルで、周囲の平坦地との落差は約100メートルですが、急斜面によって自然の防御壁が形成されています。

## 武田軍の利用方法

武田軍は1573年に高天神城を占拠した後、直ちに改修工事を行い、以下のような防御機能を強化しました:

- **曲輪の配置**: 城内には多くの曲輪が配置されており、敵を混乱させる効果があります。これにより、攻撃者は自然と横堀へ誘導され、上からの銃撃や投石による攻撃を受けやすくなります。

- **狭隘な通路**: 攻撃者が突破しても狭い通路で行き詰まり、ここで殲滅される可能性が高まります。このような設計は、「守るに易く、攻めるに難い」要塞として機能しました。

## 結果と影響

このような地形と防御工事によって、高天神城は鉄壁の防御を誇り、徳川家康は直接攻撃を避けて包囲戦を選択しました。最終的には1581年に兵糧攻めによって城兵が降伏し、高天神城は廃城となりましたが、その独特な地形と武田軍の巧妙な利用法は、戦国時代の要塞としての成功例として語り継がれています。

武田勝頼が東美濃を手中に収めるまでの戦いはどのようなものだったの

武田勝頼が東美濃を手中に収めるまでの戦いは、主に1574年の「明知城の戦い」に集中しています。この戦いは、武田勝頼が信玄の後継者として、織田信長の領地である東美濃に侵攻した重要な出来事です。

## 明知城の戦いの経緯

### **侵攻の開始**

1574年1月27日、武田勝頼は約15,000の兵を率いて、美濃国恵那郡に位置する明知城を攻撃しました。これは、信玄の遺志を受け継ぎ、織田信長に対抗するための大規模な軍事行動でした。明知城は美濃、尾張、三河、遠江への重要な拠点であり、武田軍にとって戦略的な意味を持っていました。

### **織田軍の反応**

信長は明知城を守るために、自ら岐阜城から出陣し、池田恒興や河尻秀隆などを率いる3万の兵を派遣しました。しかし、武田軍はすでに周辺の城を攻略し、明知城を包囲する形になりました。信長軍が進軍する途中、山県昌景が信長軍の進路を遮り、信長は兵を退かざるを得なくなりました。

### **戦闘と結果**

明知城内では守備する遠山氏が奮闘しましたが、内部での混乱や兵力不足から次第に追い詰められました。最終的には、遠山友治が討死し、明知城は落城しました。この結果、武田勝頼は東美濃の18城のうち17城を掌握することに成功しました。

## **影響とその後**

この戦いによって武田勝頼は一時的に東美濃での勢力を拡大させましたが、その後も織田信長との対立は続きました。明知城の落城は武田家にとって重要な勝利でしたが、その後の戦局では信長とのさらなる激闘が待ち受けていました。

このようにして、武田勝頼は「明知城の戦い」を通じて東美濃を手中に収めることとなりました。

高天神城の陥落が西上作戦にどのような影響を与えたの

高天神城の陥落は、武田勝頼の「西上作戦」において大きな影響を与えました。この戦いは1574年に行われ、武田軍が徳川氏の重要拠点である高天神城を攻撃し、最終的に陥落させました。

## 高天神城の陥落の影響

**1. 武田勝頼の威信の低下**

高天神城の陥落は、武田勝頼にとって致命的な打撃となりました。彼は岡部元信からの救援要請に応じられず、多くの将兵を見殺しにする形となったため、国衆たちからの信頼を失いました。

**2. 徳川氏への影響**

高天神城が陥落したことで、徳川氏は遠江地域での防衛ラインを失い、浜松城との連携が断たれました。これにより、徳川軍は孤立し、戦局が不利に進展しました。

**3. 戦局の変化**

この陥落によって、武田家は遠江支配を強化することができましたが、その後、高天神城を防衛するために多くの戦力を投入せざるを得なくなり、結果的には武田家を疲弊させる要因ともなりました。

## 結論

高天神城の陥落は、西上作戦における戦局に重大な変化をもたらし、武田勝頼の名声と徳川氏の防衛体制に深刻な影響を与えました。この出来事は後の戦国時代における勢力図にも大きく寄与することとなりました。

長篠の戦いでの武田勝頼の戦略はどのようなものだったの

長篠の戦いでの武田勝頼の戦略はどのようなものだったの

長篠の戦い(1575年)は、武田勝頼が織田信長と徳川家康の連合軍に対して展開した戦略が重要な意味を持つ戦闘です。以下に、勝頼の戦略の主要な要素をまとめます。

## 戦略の概要

**1. 軍勢の配置と決戦の選択**

武田勝頼は、長篠城を奪還するために約15,000の兵を動員しました。彼は長篠城に3,000人を留め、残りの12,000人を設楽原に進める決断を下しました。この時、信玄時代からの重臣たちは撤退を進言しましたが、勝頼は決戦を選びました。

**2. 騎馬隊の運用**

武田軍は伝統的に騎馬隊を重視していましたが、信長・家康連合軍は馬防柵と鉄砲隊による防御体制を整え、武田騎馬隊の効果を大きく削ぐ準備をしていました。勝頼はこの新たな戦術に対抗する具体的な策を持たず、結果的に騎馬隊の強みを活かせませんでした。

**3. 情報戦と誤情報**

勝頼は織田軍内部から内応者がいるとの情報を信じて決戦に臨みましたが、この情報自体が信長の策略であった可能性があります。これにより、彼は過信し、連合軍との直接対決を選びました。

## 戦闘の展開

設楽原での戦闘では、武田軍が織田・徳川軍を攻撃しましたが、連合軍は鉄砲隊による強力な防御で迎え撃ちました。結果として、武田軍は大きな損失を被り、10,000名以上が戦死する事態となりました。

## 結論

長篠の戦いにおける武田勝頼の戦略は、彼自身の過信と情報不足によって大きく影響されました。騎馬隊中心の伝統的な戦法が新しい戦術に対抗できず、結果として武田軍は敗北し、その後の武田家の衰退につながる重要な転機となりました。この戦いは、日本史における重要な分岐点として位置づけられています。

武田勝頼が撤退を提案した家臣たちは誰だったの

武田勝頼が撤退を提案した家臣たちは、主に以下の人物です。

## 撤退を提案した家臣

1. **小山田信茂(おやまだのぶしげ)**

彼は、都留郡の険しい地形を利用して岩殿城に移ることを提案しました。信茂の意見は、敵軍に対抗するための有利な戦略として評価されました。

2. **真田昌幸(さなだまさゆき)**

昌幸も岩櫃城への籠城を提案しました。この城は地形的に防御に適しており、上杉の支援も期待できるとされました。

3. **武田信勝(たけだのぶかつ)**

勝頼の嫡男であり、最後には自刃を提案したこともありますが、撤退に関する意見も述べていました。

4. **長坂光堅(ながさかこうけん)**

彼は小山田信茂の提案を支持し、撤退論を進める役割を果たしました。

このように、武田勝頼の撤退決定には複数の家臣が関与し、それぞれが異なる戦略的視点から意見を出していました。最終的には、新府城から岩殿城へと移動することが決定されました。

鳶ヶ巣山砦奇襲の具体的な戦略はどのようなものだったの

鳶ヶ巣山砦奇襲は、1575年の長篠の戦いにおいて、織田信長と徳川家康の連合軍が武田勝頼軍に対して行った重要な戦略的攻撃です。この作戦は、武田軍の長篠城包囲を打破するために計画されました。

## 奇襲の背景

武田勝頼は、長篠城を包囲するために鳶ヶ巣山を中心に5つの砦を築いていました。これに対抗するため、織田・徳川連合軍は設楽原で膠着状態に陥っていました。酒井忠次がこの状況を打破するための奇襲作戦を提案しました。

## 奇襲の計画と実行

- **部隊編成**: 酒井忠次は、弓・鉄砲に優れた兵士約2,000名を選抜し、自身の鉄砲隊500名と共に約4,000名の別働隊を編成しました。

- **進行ルート**: 部隊は夜間に豊川を渡河し、南側から尾根伝いに進みました。明け方には鳶ヶ巣山砦を背後から奇襲しました。

- **戦闘**: 鳶ヶ巣山砦では激しい戦闘が繰り広げられ、最終的には武田軍が壊滅し、全ての支砦が陥落しました。

## 結果と影響

この奇襲作戦によって、長篠城への包囲網が崩れ、織田・徳川連合軍は城の救援に成功しました。この勝利は武田家の衰退を招き、酒井忠次の功績は歴史的にも高く評価されています。信長は忠次の発案を最初は却下しましたが、その後密かに支持し、作戦を実行させました。

武田軍が設楽原で使った戦術はどのようなものだったの

武田軍が設楽原で展開した戦術は、主に騎馬軍団の特性を活かした直接的な攻撃でしたが、戦局は複雑な要因によって影響を受けました。

## 武田軍の戦術

**騎馬軍団の運用**

武田軍は、武田信玄の時代からの伝統を引き継ぎ、騎馬隊を中心とした機動力のある戦法を採用しました。設楽原では、武田勝頼が約15,000の兵を率いて織田・徳川連合軍に対抗しました。彼らは敵陣に突入するために兵を分散させて布陣し、攻撃を仕掛けました。

**連合軍の防御策**

織田・徳川連合軍は、武田軍の騎馬隊に対抗するために、馬防柵や鉄砲隊を駆使した防御陣地を構築しました。特に、信長は小川や丘陵地形を利用し、敵から見えないように布陣することで、武田軍の接近を防ぎました。この戦術により、武田軍は多大な損害を被ることになりました。

## 戦闘の経過

設楽原での戦闘は1575年5月21日に行われ、約8時間続きました。武田軍は積極的に攻撃しましたが、連合軍の防御と鉄砲隊の効果的な射撃によって、多くの兵士が倒れました。結果として、武田軍は10,000以上の犠牲者を出し、重要な家臣も失うことになりました。

## 結果と影響

この戦いでの敗北は武田氏にとって致命的であり、その後の勢力低下につながりました。特に、有能な家臣たちを失ったことで勝頼の指導力が揺らぎ、最終的には武田氏滅亡への道を開くこととなりました。この戦闘は、日本の戦術史においても重要な転換点とされています。

武田勝頼が決戦を進言した側近の跡部勝資について詳しく知りたい

跡部勝資(あとべ かつすけ)は、戦国時代の武将であり、武田勝頼の側近として知られています。彼は武田家の重臣たちとともに、特に長篠の戦いにおいて重要な役割を果たしました。

## 生涯と背景

**出自と初期の活動**

跡部勝資は、甲斐国(現在の山梨県)出身で、武田信玄の時代から活動していた武将です。彼は信玄の信任を受けており、その後も勝頼の側近として重用されました。勝資は新興の武将として、古参の重臣たちとの間に緊張関係があったとされています。

**長篠の戦い**

1575年に発生した長篠の戦いでは、跡部勝資は勝頼と共に決戦を進言しました。この戦いでは、武田軍は織田信長・徳川家康連合軍に対抗するため、約15,000人の兵を率いて長篠城を包囲していましたが、信長の援軍が到着すると状況が一変しました。

武田軍内では、古参の重臣たちが撤退を進言する中、跡部勝資や長坂光堅らは決戦を主張し、最終的には勝頼が主戦論を採用することになりました。この判断が武田軍にとって致命的な結果を招くことになります。

## 戦後と影響

**敗北後の影響**

長篠の戦いで武田軍は大敗し、多くの重臣が戦死しました。跡部勝資自身もこの敗北に責任を感じた可能性があります。戦後、武田家は急速に衰退し、跡部勝資もその後の混乱に巻き込まれていくことになります。

**甲越同盟への関与**

跡部勝資はまた、甲越同盟(上杉謙信との同盟)の推進者としても知られています。彼は上杉家との外交にも関与し、その動向が武田家にとって重要な意味を持っていました。

## 結論

跡部勝資は武田勝頼の側近として、特に長篠の戦いでの決定的な判断に関与した重要な歴史的人物です。彼の行動や決断は武田家の運命に大きな影響を与え、その後の歴史にも深く刻まれています。

長篠城の包囲を解くために武田軍が試みた他の戦略はあるの

武田軍は長篠城を包囲する際に、いくつかの戦略を用いて城の攻略を試みました。

**猛烈な攻撃**

武田軍は長篠城に対して猛烈な攻撃を行い、落城寸前まで追い込みました。

**包囲網の構築**

武田勝頼は長篠城を完全に包囲するため、以下の地点に軍勢を展開させました:

1. 医王寺(本陣)

2. 大通寺

3. 鳶ヶ巣山砦

これらの拠点を利用して、城を監視し包囲する体制を整えました。

**砦の構築**

長篠城を包囲監視するために、鳶ヶ巣山砦など複数の砦を築きました。これらの砦は、城からの脱出や援軍の侵入を防ぐ役割を果たしました。

**兵糧攻め**

武田軍は長篠城の兵糧蔵を襲撃し、城内の食糧を枯渇させることで降伏を迫る戦略も採用しました。

これらの戦略により、武田軍は長篠城を厳しく包囲し、落城寸前まで追い詰めました。しかし、最終的には織田・徳川連合軍の救援により、包囲を解くことはできませんでした。

武田勝頼と徳川家康の関係はどう変わっていったの

武田勝頼と徳川家康の関係はどう変わっていったの

武田勝頼と徳川家康の関係は、激しい敵対関係から始まり、最終的に家康が勝頼を評価するに至る複雑な変遷を辿りました。

当初、勝頼は家康にとって大きな脅威でした。天正2年(1574)には、勝頼は家康方の高天神城を攻略し、翌年には長篠城を包囲しました。これに対し、家康は織田信長と連合し、長篠の戦いで勝頼と激突しました。この戦いで織田・徳川連合軍は鉄砲隊と馬防柵を効果的に使用し、武田軍に壊滅的な打撃を与えました。

長篠の戦い以降も、両者の対立は続きました。天正5年(1577)には、高天神城をめぐる攻防戦が行われ、勝頼は家康の攻撃から城を守り抜きました。

しかし、その後の政治情勢の変化により、勝頼の立場は徐々に悪化していきました。上杉謙信の死後の内乱に介入したことで北条氏との同盟が崩れ、東西から挟撃される状況に陥りました。

最終的に、天正10年(1582)3月、勝頼は天目山で自害し、武田家は滅亡しました。興味深いのは、家康が最後まで勝頼を「大敵」とみなしながらも、その能力を高く評価していたことです。家康は勝頼を「知恵も勇気もある武将」と考え、単なる「バカ息子」ではなかったと認識していました。

このように、武田勝頼と徳川家康の関係は、激しい敵対関係から始まり、相互の尊敬を伴う複雑な関係へと発展していったのです。

武田勝頼と徳川家康の戦いはどの戦いから始まったの

武田勝頼と徳川家康の戦いは、第一次高天神城の戦いから始まりました。この戦いは1574年(天正2年)5月に、遠江国の高天神城をめぐって勃発しました。

## 第一次高天神城の戦いの概要

- **日時**: 1574年(天正2年)5月

- **場所**: 遠江国・高天神城(現在の静岡県掛川市)

- **交戦勢力**: 武田勝頼 vs 徳川家康

## 戦いの経緯

1. 武田勝頼は遠江侵攻の要となる高天神城を奪取するため、総勢25,000の兵を率いて攻撃を開始しました。

2. 高天神城の城主である小笠原長忠は、徳川家康に援軍を要請しました。

3. 家康は織田信長に援軍を求めましたが、信長は石山本願寺との戦いで忙殺されており、援軍を送ることができませんでした。

4. 結果として、高天神城は約1ヶ月の籠城の末、武田軍に開城しました。

この戦いは、武田勝頼が徳川家康との直接的な戦闘を開始した最初の重要な戦いとなり、以後両者の対立が続くことになります。

長篠の戦い後の家康と信長の関係はどう変わったの

長篠の戦い後、徳川家康と織田信長の関係は以下のように変化しました:

1. 主従関係への変化:

長篠の戦い前後から、両者の関係は対等な同盟関係から、信長が「主」、家康が「従」という関係に変化していきました。『信長公記』では、家康を「国衆」(一国内の領主)と表記しており、信長の配下として扱われるようになりました。

2. 家康の役割の変化:

家康は信長にとって、武田氏などからの攻撃を防ぐ防波堤のような役割を担うようになりました。信長は家康に様々な無理難題を課すようになり、家康はそれらに逆らうことが難しくなっていきました。

3. 家康の行動の制限:

家康は信長の意向を常に伺うようになりました。例えば、1581年の第二次高天神城の戦いでは、城兵の降伏の申し出があった際、家康は信長に判断を委ねています。

4. 残虐な命令への服従:

信長は家康に対して残虐な命令を下すようになりました。最も顕著な例が「松平信康事件」で、家康は信長の命により妻の築山殿と嫡男の松平信康を切腹させることになりました。

5. 領土拡大の継続:

一方で、家康は信長の支援を得て領土拡大を続けました。長篠の戦い後、家康は駿河国に侵入し、遠江国の諸城を次々と攻略しています。

このように、長篠の戦い後、家康と信長の関係はより主従関係に近づき、家康の自由度は制限されましたが、同時に信長の後ろ盾を得て勢力を拡大する機会も得ました。

武田勝頼が上杉景勝に味方した理由は何だったの

武田勝頼が上杉景勝に味方した主な理由は、景勝側から提示された破格の条件でした。具体的には以下の要因が挙げられます:

## 経済的利益

1. **莫大な金銭の提供**: 上杉景勝側は武田勝頼に対し、2万両とも言われる巨額の金を提供することを約束しました。当時、武田家は軍資金に困窮していたため、この提案は非常に魅力的でした。

2. **領土の割譲**: 景勝側は武田家に対し、上野沼田城の譲渡を申し出ました。さらに、北信濃一帯の割譲も提案されており、これにより武田家の領土拡大の可能性が開けました。

## 政治的判断

1. **北条氏への不信感**: 勝頼は、景虎への援軍を一向に出さない北条氏に不信感を抱いていました。このため、北条氏との同盟関係に疑問を感じていた可能性があります。

2. **勢力均衡の維持**: 景勝が当主になることで、武田・上杉・北条の三者の力関係が均衡すると考えられました。

## 戦略的判断

1. **和睦の提案**: 最初は景虎を支持していた勝頼でしたが、最終的に景勝と景虎の和睦を提案しました。これは、直接的な介入を避けつつ、上杉家の内紛を収束させる狙いがあったと考えられます。

しかし、この決定は結果的に武田家にとって致命的な選択となりました。北条氏との関係が悪化し、織田・徳川・北条を敵に回すことになったのです。これが後の武田家滅亡につながる一因となってしまいました。

北条氏との同盟が崩壊した背景は何か

北条氏との同盟(越相同盟)が崩壊した背景には、以下のような要因がありました:

## 根本的な利害対立

北条氏と上杉氏は、関東地方の支配権を巡って根本的に利害が対立していました。このため、同盟関係を長期的に維持することは困難でした。

## 北条氏康の死去と後継問題

1. 元亀2年(1571年)10月に北条氏康が死去し、息子の北条氏政が家督を継ぎました。

2. 氏康の死後、氏政は父の政策を変更し、上杉氏との同盟よりも武田氏との連携を優先しました。

## 武田信玄との新たな同盟

1. 北条氏政は、父の死後すぐに武田信玄との講和交渉を開始しました。

2. 同年12月には、武田信玄と「第二次甲相同盟」を成立させ、上杉氏との同盟を破棄しました。

## 領土問題

1. 同盟成立時、上野国の領有権について両者の間で認識の相違がありました。

2. 北条氏は主に房総や下野方面に進出し、上野国の一部を保持し続けたことで、上杉氏との対立が続きました。

## 同盟の不安定性

1. 同盟締結時から、連携不足や条件調整の不徹底により、両氏の足並みは乱れていました。

2. 関東の諸大名や反北条勢力が同盟に不満を持ち、上杉氏との同盟を破棄して武田氏に鞍替えしたことも、同盟の不安定さを増しました。

これらの要因が重なり、北条氏と上杉氏の同盟関係は短命に終わり、両者は再び敵対関係に戻りました。その後、北条氏は武田氏との同盟を強化し、関東地方での支配権拡大を目指していきました。

高天神城の戦いはどのように終わったの

高天神城の戦いは、1581年(天正9年)3月22日に徳川軍の勝利で終結しました。戦いの終わり方は以下のようでした:

1. 岡部元信率いる武田方の城兵は、約60日間の長期籠城を強いられました。

2. 兵糧が尽き、多くの兵士が餓死する中、武田方は徳川家康に降伏を申し出ましたが、家康はこれを拒否しました。

3. 3月22日夜、窮地に追い込まれた武田方の城兵全員(約900人)が決死の覚悟で城外へ出て、徳川軍に向けて突撃しました。

4. この最後の突撃戦で、岡部元信を含む武田軍は玉砕し、約730人もの遺体が堀に埋まっていたと伝えられています。

5. 徳川家康は高天神城落城後、自ら城内を検視し、その後城を焼き払いました。

この戦いの結果、武田氏の威信は大きく揺らぎ、織田・徳川連合軍による武田攻めが一層進展することとなりました。高天神城の落城は武田勝頼の政治的威信の失墜を意味し、これが後の天正10年(1582年)の武田氏滅亡につながる大きな要因となったのです。

武田勝頼が北条氏と結びついた理由は何だったの

武田勝頼が北条氏と結びついた理由は何だったの

武田勝頼が北条氏と結びついた主な理由は、政略結婚による同盟関係の強化でした。天正5年(1577年)に、勝頼は北条氏政の妹(桂林院殿)と結婚しました。この結婚には以下の目的がありました:

1. 背後の憂いを排除:長篠の戦いでの敗北後、勝頼は織田・徳川との対決に集中するため、後方の安全を確保する必要がありました。

2. 同盟関係の強化:武田氏と北条氏は長年対立と同盟を繰り返していましたが、この婚姻によって両家の絆を強めることを目指しました。

3. 北条氏の思惑:北条氏にとっても、上杉氏や北関東の諸氏との抗争に専念するため、武田氏との同盟は有益でした。

4. 武田氏の勢力維持:長篠の戦いで敗れたとはいえ、武田氏の勢力はまだ侮れないものがあり、北条氏はこの同盟に価値を見出しました。

しかし、この同盟関係は長続きしませんでした。上杉謙信の死後、御館の乱において勝頼が景勝側を支持したことで、北条氏との関係が悪化しました。結果として、北条氏は武田氏との同盟を解消し、徳川氏と手を結ぶことになったのです。

武田勝頼が北条氏と結びついたことでどのような影響があったの

武田勝頼と北条氏の結びつきは、一時的な同盟強化から敵対関係への変化を経て、最終的に武田氏の衰退を加速させる結果となりました。

## 同盟の強化

天正5年(1577年)、勝頼は北条氏政の妹を後室に迎え、両家の関係を強化しました。この婚姻により、甲相同盟が固められ、一時的に両家の結びつきが強まりました。

## 関係の悪化

しかし、この同盟関係は長続きしませんでした。

1. **御館の乱の影響**: この事件をきっかけに、勝頼は上杉景勝と独自に和議を結び、北条氏との同盟を軽視する行動をとりました。

2. **上野地域の争い**: 両家は上野地域の領有権をめぐって対立し、公然と敵対関係となりました。

## 武田氏への悪影響

1. **政治的孤立**: 北条氏との関係悪化により、武田氏は織田・徳川・北条という強大な敵を同時に相手にすることになりました。

2. **軍事力の低下**: 高天神城の落城など、武田氏の威信と軍事力が著しく低下しました。

3. **領国の疲弊**: 三方を敵に囲まれた状況で、過度の軍の出兵と財政的支出により、武田領国は疲弊を深めていきました。

## 結論

武田勝頼の北条氏との結びつきは、初めは同盟強化をもたらしましたが、最終的には武田氏の滅亡につながる要因の一つとなりました。勝頼の外交政策の失敗と情勢判断の甘さが、武田氏の衰退を加速させる結果となったのです。

北条氏政が武田勝頼を再び攻めた理由は何だったの

北条氏政が武田勝頼を再び攻めた主な理由は、武田勝頼が上杉景勝と同盟を結んだことにあります。この出来事は、以下のような経緯で起こりました:

1. 1578年(天正6年)に上杉謙信が急死し、越後で御館の乱が勃発しました。

2. 当初、武田勝頼は北条氏との関係から上杉景虎(北条氏政の実弟)を支持していました。

3. しかし、上杉景勝が莫大な金子と領土の割譲を提示したことで、武田勝頼は支持を変更しました。

4. 1579年(天正7年)に武田勝頼と上杉景勝の間で甲越同盟が成立しました。

この同盟の内容には以下のようなものがありました:

- 景勝から勝頼への1万両の黄金の贈与

- 上杉支配下の東上野と信濃飯山領の割譲

- 勝頼の妹(菊姫)と景勝の婚姻

武田勝頼のこの選択は、北条氏政にとって裏切り行為と捉えられました。結果として:

1. 北条氏は武田氏との同盟を解消し、代わりに徳川氏と手を結びました。

2. 武田氏は織田氏、徳川氏、北条氏という強力な敵対勢力を同時に抱えることになりました。

この状況変化により、北条氏政は武田勝頼に対して攻勢に出る機会を得たのです。武田氏の弱体化と孤立化を利用し、北条氏は自身の勢力拡大や失地回復を図ろうとしたと考えられます。

武田勝頼が北条氏と和睦した背景は何か

武田勝頼が北条氏と和睦した背景には、以下のような要因があったと考えられます。

## 政治的な同盟関係の構築

武田信玄の死後、北条氏政は武田家との絆を強化するため、自身の妹を勝頼に嫁がせました。これは両家の関係改善を図る動きであり、一時的に和睦状態をもたらしたと考えられます。

## 外交政策の転換

勝頼は、織田信長との和睦交渉が失敗に終わった後、危機的状況に追い込まれていました。この状況を打開するため、北条氏との同盟(甲相同盟)を再び必要としたと推測されます。

## 領土拡大の野心

勝頼は、北条氏との和睦を通じて以下の目的を達成しようとしたと考えられます:

1. 駿河・遠江・信濃・美濃国境での戦闘を終息させる

2. 佐竹氏との甲佐同盟を軸に北条氏政を主敵と定める

3. 関東に領国を拡大させる

4. 武田氏の勢力回復を図る

しかし、この外交政策の転換は最終的に成功せず、武田氏の衰退を止めることはできませんでした。

## 上杉家の後継者問題

上杉謙信の死後、上杉家で起こった後継者争い(御館の乱)において、勝頼が北条氏の意に反して上杉景勝側を支持したことで、北条氏政は勝頼との関係を断絶しています。この出来事が、その後の和睦の必要性を生み出した可能性があります。

結論として、武田勝頼の北条氏との和睦は、政治的な同盟関係の構築、外交政策の転換、領土拡大の野心、そして上杉家の後継者問題など、複雑な要因が絡み合って生じたものと考えられます。しかし、この和睦も長続きせず、最終的には武田氏の衰退を防ぐことはできませんでした。

武田勝頼が北条氏と結びついたことでどのようにして徳川家康と敵対したの

武田勝頼と北条氏の関係、そして徳川家康との敵対関係は複雑な経緯を辿りました。

## 武田勝頼と北条氏の同盟

武田勝頼は父信玄の死後、北条氏との同盟関係を強化しようとしました。

1. **婚姻同盟**: 北条氏政は自分の妹を勝頼に嫁がせ、両家の絆を深めようとしました。

2. **共通の敵**: 当初、武田氏と北条氏は徳川家康を共通の敵として認識していました。

## 同盟関係の変化と徳川家康との敵対

しかし、この同盟関係は長続きせず、複雑な展開を見せました。

1. **上杉氏との同盟**: 天正7年(1579年)、武田勝頼は上杉景勝と甲越同盟を結びました。

2. **北条氏の裏切り感**: 上杉謙信の死後、勝頼が景勝側を支援したことで、北条氏政は裏切られたと感じました。

3. **北条氏の方針転換**: 北条氏は武田氏との同盟を破棄し、代わりに徳川家康との同盟を模索し始めました。

4. **徳川・北条同盟**: 天正7年9月、徳川家康と北条氏政は相互で起請文を交換し、同盟関係を結びました。

## 武田氏の孤立と徳川家康との全面対立

1. **共同作戦**: 家康と北条氏は、武田勝頼を共同で攻撃する計画を立てました。

2. **武田氏の孤立**: 勝頼は上杉氏との同盟を選んだことで、織田、徳川、北条を敵に回すことになりました。

3. **徳川家の危機からの脱却**: 家康は北条氏との同盟により、武田氏に対する態勢を強化しました。

この一連の出来事により、武田勝頼は徳川家康との敵対関係をより深刻なものとし、最終的には武田家の滅亡へとつながっていきました。勝頼の外交政策の失敗と情勢判断の誤りが、徳川家康との全面対立を招いたと言えます。

武田勝頼が北条氏と結びついた理由とその結果はどう違ったの

武田勝頼が北条氏と結びついた理由とその結果については、以下のような経緯があります。

## 結びついた理由

1. **婚姻関係の構築**: 武田勝頼は北条氏政の妹を後室に迎え、両家の結びつきを強化しました。これは、当時の戦国時代において重要な外交手段であり、両者の同盟を深める狙いがありました。

2. **上杉氏との対抗**: 上杉謙信が急死した後、上杉家内での権力争い(御館の乱)が発生し、勝頼は景虎を支援することで北条氏との連携を図りました。これにより、武田と北条は一時的に協力関係を築くことができました。

## 結果

1. **同盟の破綻**: 武田勝頼が上杉景勝との和睦を試みた結果、北条氏政との関係が悪化し、1579年には断交に至りました。北条氏は武田との同盟を破棄し、徳川家康と手を結ぶことになりました。

2. **武田氏の孤立化**: 勝頼は北条との同盟を失ったことで、織田信長や徳川家康といった他の大名とも敵対することになり、結果的に武田氏は孤立し、戦局が不利に進展しました。

3. **最終的な衰退**: 1581年には徳川軍による高天神城の攻撃を受け、武田氏は大きな損失を被りました。この戦闘は武田勝頼にとって致命的な打撃となり、武田氏の衰退へと繋がりました。

このように、武田勝頼が北条氏と結びついた背景には戦略的な意図がありましたが、その結果として彼の外交政策は失敗し、武田氏の滅亡へと繋がったのです。

武田勝頼の時代に武田氏の領土はどのようだったの

武田勝頼の時代に武田氏の領土はどのようだったの

武田勝頼の時代、武田氏の領土は戦国時代の中でも特に広大であり、最盛期には甲斐国、信濃国、駿河国、遠江国、三河国、美濃国、飛騨国、上野国、越中国の一部を含む計9カ国に及びました。これにより、約120万石の領土を有していました。

## 武田氏の領土と拡大

**領土の範囲**

- **甲斐国**: 現在の山梨県

- **信濃国**: 現在の長野県

- **駿河国**: 現在の静岡県中央部

- **遠江国**: 静岡県西部

- **三河国**: 愛知県東部

- **美濃国**: 岐阜県南部

- **飛騨国**: 岐阜県北部

- **上野国**: 群馬県西側

- **越中国**: 富山県の一部

このように、武田氏は信玄の時代から勝頼の時代にかけて、周辺地域への侵攻を進めて領土を拡大しました。

## 勝頼の統治とその影響

武田勝頼が家督を相続した後も、美濃や遠江への侵攻を試みましたが、1575年の長篠の戦いで織田信長・徳川家康連合軍に大敗し、その結果として多くの重臣を失いました。この敗北は武田氏の衰退を招き、以降は領土を維持することが困難になりました。

## 終焉

1582年には織田信長による攻撃があり、武田氏は滅亡しました。勝頼はその後も抵抗を試みましたが、最終的には敗北し、武田家は戦国時代の一大勢力から急速に消え去ることとなりました.

武田勝頼の時代に武田氏の領土はどのように拡大されたの

武田勝頼の時代における武田氏の領土拡大は、彼の父・武田信玄から受け継いだ基盤をもとに、いくつかの重要な戦闘や戦略的な動きによって進められました。

## 領土拡大の主要な出来事

1. **明知城の攻略(1574年)**

- 勝頼は、織田信長の領地である東美濃に侵攻し、明知城を攻略しました。この成功により、武田氏は岐阜県南東部への影響力を強化しました。

2. **高天神城の陥落(1575年)**

- 武田勝頼は、武田信玄が攻略できなかった高天神城を陥落させ、遠江国(現在の静岡県西部)をほぼ平定しました。これは彼にとって重要な軍事的勝利であり、徳川家康との接触を強める結果となりました。

3. **三河国への侵攻(1575年)**

- 勝頼は三河国へ進軍し、徳川家康に寝返った奥平貞能・信昌親子を討伐するために兵を派遣しました。これにより、武田氏は三河地域への影響力を拡大しようとしましたが、長篠の戦いでの敗北によってその計画は大きく揺らぎました。

4. **新府城の築城(1581年)**

- 勝頼は本拠地を甲府市から韮崎市に移し、新府城を築城しました。この新たな拠点は、織田・徳川連合軍からの攻撃に備えるための重要な戦略的地点となりました。

## 結果と影響

武田勝頼の時代には、一時的に領土が拡大したものの、長篠の戦いでの敗北やその後の織田信長との対立が影響し、最終的には武田氏は滅亡へと向かいました。勝頼は孤立し、多方面からの攻撃を受ける中で領土を維持することが困難になり、その結果として武田家は1582年に崩壊しました。このように、勝頼の時代は領土拡大と同時に、その運命が急速に変わる時期でもありました。

武田勝頼の時代に武田氏の軍事力はどのようだったの

武田勝頼の時代における武田氏の軍事力は、戦国時代の中でも特に注目されるものでした。以下にその特徴を詳述します。

## 武田氏の軍事力の概要

### **騎馬軍団の伝統**

武田氏は、特に武田信玄の時代から受け継がれる騎馬軍団を有しており、その機動力と迅速な攻撃が特徴でした。騎馬隊は、敵に対する突撃や迅速な移動を可能にし、戦場での優位性を保つ重要な要素でした。

### **鉄砲の導入**

武田勝頼は、鉄砲の導入にも積極的でした。特に天文24年(1555年)の第二次川中島合戦では、300挺の鉄砲を動員しています。この時期、武田氏は鉄砲を軽視していたという従来の見解が見直されており、実際には織田信長よりも多くの鉄砲を保持していた可能性が示唆されています。長篠の戦いでは、武田軍も鉄砲隊を編成しましたが、弾薬不足が敗因として指摘されています。

### **長篠の戦い**

1575年の長篠の戦いでは、武田勝頼率いる武田軍が織田・徳川連合軍に大敗しました。この戦いでは、武田軍は約1万2千人であったとされる一方、連合軍は約3万8千人を動員し、特に織田軍の鉄砲隊による連射攻撃が効果的でした。武田軍は騎馬軍団としての伝統的な戦法を用いましたが、新たな戦術に対抗できず、結果として大きな損害を被りました。

### **兵農分離と動員**

武田氏は家臣や国衆に応じて兵力を動員し、騎馬や槍、鉄砲などを配分していました。これにより、戦闘時には約10%程度が鉄砲装備であったと考えられています。このような兵農分離の概念も再評価されており、実際には武田と織田間で大きな違いはなかったとも言われています。

## 結論

武田勝頼の時代における武田氏の軍事力は、その伝統的な騎馬軍団と新たに導入された鉄砲によって構成されていました。しかしながら、新しい戦術への適応が不十分であったため、長篠の戦いで致命的な敗北を喫し、その後の勢力低下へとつながりました。このような背景から、武田氏は戦国時代後期において重要な軍事的存在であり続けたものの、その衰退もまた歴史的事実として記録されています。

武田勝頼の時代に武田氏の政治体制はどのようなものだったの

武田勝頼の時代における武田氏の政治体制は、彼の父・信玄の強力なリーダーシップとは対照的に、内部対立や外部圧力に悩まされていました。以下にその特徴をまとめます。

## **家臣団と統治構造**

武田家は豪族と親族を中心とした大名家であり、独立心の強い家臣が多く存在しました。勝頼は信玄の後を継いだものの、彼自身への信頼感が不足しており、信玄派と勝頼派の対立が顕著でした。このため、家臣団の統率は困難であり、特に諏訪出身の家臣との関係が緊張していました。

## **外交政策**

勝頼は、外部勢力との同盟を模索し、特に北条氏や上杉氏との関係を重視しました。1575年の長篠の戦いでの敗北後、彼は越後の上杉氏との和睦を模索し、上杉景勝との同盟を結ぶことに成功しましたが、この選択は北条氏との関係を悪化させる結果となりました。さらに、足利義昭による仲介も試みられたものの、実現には至りませんでした。

## **経済政策**

武田氏は領国経営において商人や職人を城下に集住させる政策を実施し、生産と流通の統制を強化しました。また、領内での度量衡も統一され、経済基盤が整えられました。

## **戦争とその影響**

勝頼は織田信長や徳川家康との戦争に直面し、特に長篠の戦い以降は劣勢に立たされました。彼は北条氏との同盟復活を試みましたが、最終的には織田・徳川連合軍との戦闘において敗北し、1582年には武田氏が滅亡する結果となりました。

## **総括**

武田勝頼の治世は、信玄から受け継いだ基盤を維持しつつも、多くの内部対立や外部圧力によって厳しい状況に置かれました。彼の政治体制は豪族との関係性や外交政策によって特徴づけられましたが、戦争による敗北が決定的な要因となり、武田氏は歴史から姿を消すこととなりました。

武田勝頼の時代に武田氏の経済状況はどのようだったの

武田勝頼の時代における武田氏の経済状況は、様々な要因によって厳しいものでした。以下にその主要なポイントをまとめます。

## **資源の枯渇と経済基盤の弱体化**

1. **金山の枯渇**:

武田氏は信玄の時代に金山からの収入で経済を支えていましたが、勝頼の時代にはこれらの金山が枯渇し、重要な財源を失いました。これにより、戦争に必要な資金や物資の調達が困難になりました。

2. **農業生産の限界**:

武田領は米の栽培に適した環境ではなく、収穫量が少なかったため、農業による安定した収入が得られませんでした。また、周辺地域との交易も制限されており、塩などの必需品を他領から購入する必要がありました。

3. **軍事費用の増大**:

経済的な基盤が脆弱である中で、勝頼は軍事力を維持するために多くの資源を投入せざるを得ませんでした。戦争が続く中で、兵士や武器の補給が困難になり、特に長篠の戦いでは弾薬不足が致命的な要因となりました。

## **外部圧力と経済封鎖**

1. **織田信長との対立**:

織田信長は経済的な優位性を活かし、武田氏に対して経済封鎖を行いました。特に鉄砲用の鉛や硝石、火薬などの物資確保が難しくなり、これが武田軍の戦力低下につながりました。

2. **戦争による影響**:

長篠の戦いなどでの敗北は、武田氏にとってさらなる経済的打撃となりました。敗北後も勝頼は外征を試みましたが、その都度資源を消耗し続けました。

## **結論**

武田勝頼の時代は、資源不足や外部からの圧力によって武田氏の経済状況が著しく悪化した時期でした。金山の枯渇や農業生産の限界、そして織田信長との対立による経済封鎖が相まって、武田氏は持続可能な経済基盤を維持できず、最終的には滅亡へと至りました。

武田勝頼の時代に武田氏と他の戦国大名の関係はどのようだったの

武田勝頼の時代における武田氏と他の戦国大名との関係は、戦局の変化や外交戦略に大きく影響されました。以下にその主要なポイントをまとめます。

## 武田氏と織田・徳川との関係

### **長篠の戦い**

1575年、武田勝頼は長篠の戦いで織田信長・徳川家康連合軍に大敗しました。この戦いは、武田氏が織田・徳川連合に対抗するために侵攻した結果、逆に武田の騎馬軍団が最新の鉄砲隊によって壊滅的な打撃を受けることとなりました。この敗北は、武田氏の勢力を大きく削ぐ要因となり、その後の外交政策にも影響を及ぼしました。

### **外交政策の転換**

長篠の敗北後、勝頼は越後の上杉氏や相模の後北条氏との同盟強化を図りました。特に、上杉謙信との和睦を模索し、甲相同盟を復活させることで領国再建を目指しました。また、1578年には上杉家内部で発生した御館の乱に介入し、上杉景勝を支持することで関係を深めましたが、この決定が後に北条氏との関係悪化を招くことになります.

## 武田氏と上杉・北条との関係

### **上杉謙信との緊張関係**

勝頼は上杉謙信との直接的な軍事衝突は避けつつも、緊張関係が続いていました。長篠の戦い後、義昭による和睦提案があった際には、勝頼は上杉との和睦を受け入れましたが、北条氏との関係は悪化してしまいました。

### **北条氏との同盟**

武田氏は北条氏と甲相同盟を結ぶことで、一時的な安定を図りましたが、御館の乱での立場変更により、北条氏から信頼を失う結果となりました。この結果、北条氏は徳川家康と連携し、武田氏への攻撃姿勢を強めました.

## 結論

武田勝頼の時代は、戦局の変化や外交努力によって武田氏が他の大名とどのように関わっていたかが顕著な時期でした。長篠の敗北以降、勝頼は外交政策を見直し多くの同盟を模索しましたが、その結果として孤立化し最終的には滅亡へと至りました。この時代は、日本の戦国時代における大名間の複雑な力関係とその変動性を示す重要な事例です。