フランシスコ・ザビエル(Francisco Xavier)は、1506年4月7日にスペインのナバラ王国で生まれ、1552年12月3日に亡くなったカトリックの宣教師であり、イエズス会の共同創立者として知られています。

彼は特に日本におけるキリスト教布教の先駆者として重要な役割を果たしました。

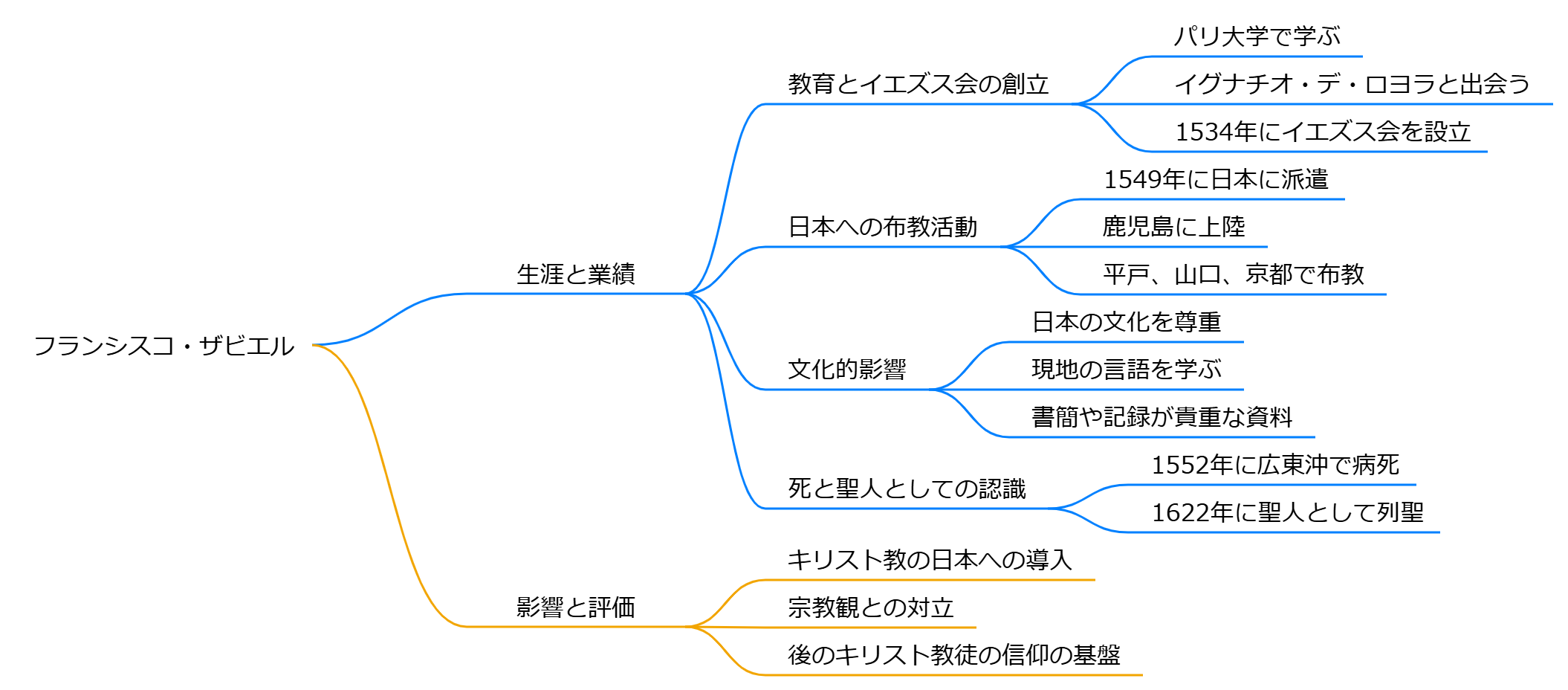

生涯と業績

教育とイエズス会の創立: ザビエルはパリ大学で学び、イグナチオ・デ・ロヨラと出会い、1534年に彼と共にイエズス会を設立しました。

この団体は、厳格な規則に基づき、海外での布教活動を積極的に行うことを目的としていました。

日本への布教活動: 1549年、ザビエルはポルトガル国王の要請を受けて日本に派遣され、鹿児島に上陸しました。彼はその後、平戸、山口、京都などで布教活動を行い、多くの日本人をキリスト教に改宗させました。特に、彼は日本における初のキリスト教宣教師として知られています。

文化的影響: ザビエルは日本の文化や習慣を尊重し、現地の言語を学ぶ努力をしました。彼の活動は、後の宣教師たちにとっても重要な基盤となり、彼が残した書簡や記録は日本研究において貴重な資料とされています。

死と聖人としての認識: 1552年、ザビエルは中国での布教を目指して旅立ちましたが、広東沖で病に倒れ、亡くなりました。彼は1622年に聖人として列聖され、カトリック教会では「東洋の使徒」として崇敬されています。

影響と評価

フランシスコ・ザビエルの活動は、キリスト教の日本への導入において重要な役割を果たしました。

彼の布教活動は、当時の日本の宗教観と対立し、政府からの反発もありましたが、それでも彼の努力は後のキリスト教徒の信仰の基盤を築くことに寄与しました。

彼の生涯は、宗教的な熱意と文化的な理解の重要性を示すものとして、今なお多くの人々に影響を与えています。

フランシスコ・ザビエル

フランシスコ・ザビエル

フランシスコ・ザビエル(Francisco de Xavier)は、1506年4月7日にスペインのナバラ王国で生まれ、1552年12月3日に中国で亡くなったカトリック教会の司祭および宣教師です。彼はイエズス会の創設メンバーの一人であり、特に日本に初めてキリスト教を伝えたことで知られています。

## 生涯と業績

**教育と初期の活動**

ザビエルはバスク地方の貴族の家に生まれ、若い頃からキリスト教に目覚めました。彼はロヨラのイグナチオとともにイエズス会を設立し、宣教師としての道を歩み始めました。1541年、ポルトガル王ジョアン3世の依頼でインドのゴアに派遣され、多くの人々をキリスト教に導きました。

**日本への布教**

1549年、ザビエルは日本に上陸し、鹿児島を拠点に布教活動を開始しました。彼は日本人信者アンジロー(ヤジロウ)と共に、各地を巡りながら教えを広めました。特に九州や山口では多くの信者を得て、キリスト教が根付く基盤を築きました。

**死と遺産**

ザビエルは中国への宣教を目指しましたが、病に倒れ、その地で亡くなりました。彼の遺体はインドのゴアに運ばれ、多くの人々によって奇跡的な存在として崇敬され続けています。彼はカトリック教会の聖人として認められ、記念日は12月3日です。

## 影響

ザビエルの活動は、日本と西洋との文化交流に大きな影響を与えました。彼が布教した後も、多くの宣教師が日本に訪れ、キリスト教が広まりました。また、彼が持ち込んだヨーロッパ文化や技術は、日本社会にも影響を及ぼしました。

フランシスコ・ザビエルの日本での活動についてもっと知りたい

フランシスコ・ザビエルは、16世紀に日本におけるキリスト教布教の先駆者として重要な役割を果たしました。彼の活動は、日本でのキリスト教の初期の広まりに大きな影響を与えました。

## ザビエルの来日と布教活動

**来日の背景**

ザビエルは、1506年にスペインのナバラ王国で生まれ、1534年にイエズス会を共同設立しました。彼はポルトガル王ジョアン3世の依頼でインドのゴアに派遣され、その後1549年に日本への布教を決意します。この決断は、マラッカで出会った日本人アンジローからの影響を受けたものでした。

**日本への上陸**

1549年8月15日、ザビエルは鹿児島に上陸し、日本で初めてキリスト教を伝えました。この日はカトリックの聖母被昇天の日にあたります。彼は島津貴久から布教の許可を得て、鹿児島で活動を開始しました。

**布教活動の展開**

ザビエルは日本各地で布教を行い、特に山口や平戸でも活動しました。彼は日本文化や社会について深い理解を示し、日本人に対して非常に好意的でした。ザビエルの教えは、戦国時代に苦しむ人々にとって、「神様を信じれば罪が許される」という大きな救いとなりました。

## 直面した困難と帰国

**宗教的対立**

ザビエルは仏教僧との対立にも直面しました。彼らはキリスト教徒を敵視し、宣教師たちが仏教を侮辱していると感じていました。このため、ザビエルは平戸や山口など他の地域へ移動しながら布教活動を続けました。

**帰国とその後**

ザビエルは1551年11月、日本を離れゴアへ戻りますが、その後、中国での布教も試みました。しかし、1552年12月3日に広東の上川島で病死しました。彼の死後も、多くの宣教師が彼の遺志を継ぎ、日本や他のアジア地域で布教活動を続けました。

フランシスコ・ザビエルの活動は、日本におけるキリスト教布教の基礎を築き、その後の宣教師たちによる広範な伝道活動へとつながりました。

フランシスコ・ザビエルの日本での失敗についてもっと知りたい

フランシスコ・ザビエルの日本での布教活動は、いくつかの要因によって期待された成功には至りませんでした。以下にその主な失敗の要因を詳述します。

## 文化的理解の不足

ザビエルは、日本文化や宗教に対する理解が不十分でした。彼は日本人の仏教信仰を軽視し、「日本は中国の影響が強い」と考え、中国での布教を優先することを決意しました。この文化的誤解が、彼の布教活動における大きな障害となりました。

## 言語の壁とコミュニケーション

日本語に不慣れだったザビエルは、言語の壁に直面しました。彼は必死に日本語を学び、コミュニケーションを試みましたが、効果的な伝達が難しく、信者獲得には限界がありました。彼が集めた信者は約1000人でしたが、これは彼が期待していた数には遠く及びませんでした。

## 社会的・政治的状況

ザビエルが日本に到着した時期は、戦国時代であり、国内は戦乱と混乱に満ちていました。このような不安定な社会情勢の中で、キリスト教を受け入れる余裕や関心を持つ人々は限られていました。さらに、一部の大名が布教を認めたものの、日本全体に広まることはありませんでした。

## 健康問題と早すぎる帰国

ザビエルは、日本滞在中に体調を崩し、無理をしすぎた結果、健康を害しました。彼は布教活動のために過度な努力を重ねたため、最終的には肺炎にかかり、1552年に病死しました。彼の死は、日本でのキリスト教布教活動における大きな損失となりました。

## 結論

フランシスコ・ザビエルの日本での失敗は、文化的理解不足や言語の壁、戦国時代という社会情勢、そして健康問題など複合的な要因によって引き起こされました。彼自身は多くの知識や文化交流をもたらしましたが、キリスト教が日本に根付くことには至りませんでした。それでも彼の試みは後世に影響を与え続けることとなりました。

ザビエルの日本での活動が成功した理由は何だったのか

フランシスコ・ザビエルの日本での活動が成功した理由はいくつかの要因に集約されます。

## **1. 南蛮貿易との連携**

ザビエルが日本に到着した1549年は、南蛮貿易が盛んであり、特に九州の大名たちは貿易による利益を求めていました。彼らはキリスト教の布教を許可し、時には自身も信者になることで、貿易と布教活動が相互に支え合う関係を築きました。

## **2. アンジローとの出会い**

ザビエルはマラッカで日本人のアンジローと出会い、彼から日本文化や言語について学びました。この出会いがザビエルに日本での布教を決意させる重要な要因となり、アンジローは通訳としても活躍しました。

## **3. 文化への適応**

イエズス会は、日本文化に対する理解を深め、それに基づいた適応主義的な布教戦略を採用しました。例えば、日本人の武器への興味を利用し、鉄砲などの軍需物資を「外交儀礼品」として提供することで、大名から布教の許可を得ることができました。

## **4. 社会的ニーズへの対応**

当時、日本は戦国時代であり、多くの人々が精神的な救いを求めていました。ザビエルの「神様を信じれば罪がゆるされる」というメッセージは、多くの人々にとって魅力的であり、信者が急増しました。

## **5. 教会や病院の設立**

ザビエルとその後の宣教師たちは、布教活動と同時に教育や医療などの慈善事業も行い、地域社会に貢献しました。これにより、一般市民からも支持を得られ、キリスト教が広まる土壌が形成されました。

これらの要因が相まって、ザビエルの日本での活動は成功し、その後も多くの宣教師が日本に訪れる基盤を築きました。

ザビエルの日本での活動が日本社会に与えた影響は

フランシスコ・ザビエルの日本での活動は、キリスト教の伝来と日本社会への多大な影響を与えました。彼の布教活動は、宗教的、文化的、社会的な変化をもたらしました。

## ザビエルの布教活動

1549年に鹿児島に上陸したザビエルは、日本で初めて本格的にキリスト教を広める宣教師として知られています。彼は日本人の名誉や道徳観を高く評価し、日本人が非常に善良で知識欲に富む民族であると述べています。彼の活動は、主に以下の地域で展開されました:

- **鹿児島**:最初の布教拠点。

- **山口**:大内義隆から布教の許可を得て、ここで多くの信者を獲得。

- **京都**:天皇への謁見を試みるも、戦乱によって失敗。

## 日本社会への影響

### **宗教的影響**

ザビエルは「神様を信じれば罪がゆるされる」というメッセージを広め、多くの日本人にとって心の救いとなりました。彼が獲得した信者は、戦乱や社会的混乱による苦しみから解放される手段としてキリスト教に魅了されました。

### **文化的影響**

ザビエルの活動により、西洋文化や技術が日本に持ち込まれました。時計やオルゴールなどの西洋品が紹介され、これが日本人の生活様式や価値観に影響を与えました。また、ザビエル以降も多くの宣教師が来日し、キリスト教とともにヨーロッパのさまざまな文化が流入しました。

### **社会的影響**

ザビエルは、日本人同士の尊敬と名誉を重視する文化を強く評価しました. 彼が出会った人々は、身分や貧富に関係なく互いを尊重する姿勢を持っており、これは当時のヨーロッパでは見られない現象でした。このような文化的理解は、日本と西洋との関係構築にも寄与しました。

## 結論

フランシスコ・ザビエルの活動は、日本におけるキリスト教の根付きを促進し、その後の日本社会における宗教的、文化的、社会的な変化を引き起こしました。彼の布教活動は、日本と西洋との交流を深める重要な契機となり、その影響は今日まで続いています。

ザビエルの日本での活動がヨーロッパと日本の交流にどのような影響を与えたのか

フランシスコ・ザビエルの日本での活動は、ヨーロッパと日本の交流に多大な影響を与えました。彼が1549年に日本に上陸したことは、単なる宗教的布教にとどまらず、文化的な交流の始まりをもたらしました。

## ザビエルの布教活動

**初期の布教**

ザビエルは、鹿児島に上陸後、各地でキリスト教の教えを広めました。彼は日本語を学びながら、信者を増やし、特に山口では500人以上の信者を獲得しました。彼の活動は、大名たちとの関係を築くことで進展し、大内義隆や大友宗麟などが彼の布教を支持しました。

**文化的影響**

ザビエルは、ヨーロッパから持ち込んだ物品(時計やオルゴールなど)を通じて、日本の大名たちに興味を持たせ、布教の許可を得る手段としました。このようにして、彼はキリスト教だけでなく、西洋文化全般を日本に紹介しました。さらに、南蛮貿易が活発化し、カステラやパンといった食品や生活用品が日本に伝わりました。

## ヨーロッパとの交流

**宗教的・文化的架け橋**

ザビエルは、日本とヨーロッパの間で宗教的な架け橋となり、多くの宣教師が来日するきっかけとなりました。信長などの大名がキリスト教を保護したことで、さらなる文化交流が促進され、「キリシタン大名」と呼ばれる信者たちが増えました。

**国際的な視点**

ザビエルは、日本人をヨーロッパに派遣し、日本の状況を知らせる一方で、西洋人にも日本について理解させる努力をしました。これにより、両地域間の相互理解が深まる基盤が築かれました。

## 結論

フランシスコ・ザビエルの日本での活動は、キリスト教布教だけでなく、日本とヨーロッパ間の文化的交流を促進する重要な要素となりました。彼によって始まったこの交流は、その後も続き、日本社会における西洋文化の受容へとつながっていきました。

ザビエルの日本での活動がキリスト教の広がりにどのような影響を与えたのか

フランシスコ・ザビエルの日本での活動は、キリスト教の広がりに多大な影響を与えました。彼は1549年に日本に上陸し、主に九州地方で布教活動を行いました。その活動は、以下のような重要な側面を持っています。

## 布教の開始と信者の獲得

- **初期の布教活動**: ザビエルは鹿児島に上陸し、地元の領主である島津貴久から布教の許可を得ました。彼は日本語を学び、地元の人々にキリスト教を説く努力をしました。最初の1年間で約100人以上の信者を獲得し、その後山口へ移動してさらに500人以上を改宗させました。

- **戦国大名との関係構築**: ザビエルは戦国時代の大名たちと接触し、彼らにキリスト教の教えを紹介しました。特に、大内義隆や大友宗麟などの大名が彼の布教活動を支持し、キリスト教が広まるための基盤を築きました。これにより、信者が増え、「キリシタン大名」と呼ばれるキリスト教徒の領主も現れました。

## 文化的交流と影響

- **西洋文化の導入**: ザビエルは、キリスト教だけでなく、西洋の科学や技術も日本にもたらしました。時計やオルゴール、望遠鏡などを通じて、日本人は西洋文化に触れる機会を得ました。これにより、日本と西洋との文化的な交流が始まりました。

- **教育と知識の普及**: ザビエルは日本人に対して、教育や知識への関心を促しました。彼が日本で伝えた思想や価値観は、その後の宣教師たちにも受け継がれ、日本社会における知識欲や学問への関心を高める要因となりました。

## 後続への影響

- **宣教師たちへの道筋**: ザビエルが日本を去った後も、多くの宣教師が来日し、彼が開いた道を引き継いでいきました。これにより、日本国内でのキリスト教信仰は徐々に広がり、特に平戸では初めての教会が建設されるなど、具体的な形として現れました。

- **信仰と政治との結びつき**: 織田信長などの当時の権力者たちもキリスト教に興味を示し、一部は信者となることで、政治的な保護を提供しました。このような背景から、キリスト教は日本社会に一定程度浸透することとなりました。

ザビエルによる日本での活動は、単なる宗教的な布教に留まらず、日本と西洋との文化的・知的交流を促進し、その後の歴史にも深く影響を与えることとなりました。

イエズス会の創設メンバーたちはどんな人たちだったのか

イエズス会の創設メンバーたちはどんな人たちだったのか

イエズス会は1534年にイグナティウス・デ・ロヨラを中心に創設され、彼のパリ大学の同級生たちが参加しました。創設メンバーは以下の7人です。

## 創設メンバー

- **イグナティウス・デ・ロヨラ**(1491-1556)

- スペイン・バスク出身の騎士で、後に神秘的な体験を通じてキリスト教への信仰を深め、修道生活に入る。イエズス会の初代総長として組織の基盤を築いた。

- **フランシスコ・ザビエル**(1506-1552)

- スペイン出身で、日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師。彼はアジアでの布教活動に従事し、多くの信者を獲得した。

- **ピエール・ファーヴル**(1506-1572)

- フランス出身で、教育活動や宣教活動に貢献した。イエズス会の初期メンバーとして重要な役割を果たした。

- **ディエゴ・ライネス**(1512-1565)

- スペイン出身で、後にイエズス会の総長となり、組織の拡大に寄与した。

- **アルフォンソ・サルメロン**(1510-1570)

- スペイン出身で、神学者として活動し、教会改革にも関与した。

- **ニコラス・ボバディリャ**(1511-1560)

- スペイン出身で、宣教活動に従事し、イエズス会の成長に寄与した。

- **シモン・ロドリゲス**(1510-1570)

- ポルトガル出身で、他のメンバーと共に宣教活動を行った。

## 創設背景

イエズス会は宗教改革が進行する中でカトリック教会内の改革を目的として設立されました。創設者たちは「モンマルトルの誓い」を立て、清貧や貞潔を誓いながら、「エルサレムへの巡礼」または教皇が望む場所への奉仕を約束しました。この誓いがイエズス会の活動の基盤となり、その後世界各地への宣教が展開されることになります。

イグナティウス・ロヨラが軍人だった理由は

イグナティウス・ロヨラが軍人であった理由は、彼の家族背景と若い頃の経験に起因しています。彼は1491年にスペインのバスク地方で貴族の家庭に生まれ、騎士道や宮廷生活に影響を受けて育ちました。10代半ばにはナバラ副王に仕官し、軍事や外交の分野で活動を始めました。

1517年には、スペイン軍に所属し、対仏戦争に従軍しました。その際、1521年にパンプローナでの戦闘中に重傷を負い、この経験が彼の人生を大きく変えることになります。負傷後、療養中にキリスト教の聖人伝などを読み、宗教的な回心を果たし、軍人としての生活から神への奉仕へと転身する決意を固めました。

ロヨラの軍人としての経験は、後に彼が創設したイエズス会にも影響を与え、組織の規律や効率性を重視する姿勢が形成されました。

フランシスコ・ザビエルの日本での活動について詳しく知りたい

フランシスコ・ザビエルは、16世紀に日本におけるキリスト教布教の先駆者として知られています。彼の活動は、日本と西洋の文化的交流に大きな影響を与えました。

## ザビエルの来日と布教活動

**来日の経緯**

ザビエルは1549年に日本に上陸しました。彼は、マラッカで出会った日本人アンジローの影響を受け、日本伝道を志しました。最初に鹿児島に上陸し、そこで地元の守護大名から布教の許可を得ました。

**布教の展開**

鹿児島での布教活動は順調に進み、約100人が信者になりました。ザビエルは、日本人が理性を重んじる民族であることを認識し、彼らが信仰を受け入れるためには十分な知識と理解が必要であると考えました。彼は日本人の知識欲や社交性を高く評価し、信者が増えることを期待していました。

## 日本人との関係

**文化的理解**

ザビエルは、日本文化への深い理解を持ち、日本人との対話を重視しました。彼は、日本人が自分たちの宗教とキリスト教の違いについて理性的に考えることができる民族であると認識しており、そのため、信仰を受け入れる可能性が高いと信じていました。

**反対勢力との対立**

しかし、仏僧たちからの反対運動もあり、領主は信者になることを禁じる布告を出しました。ザビエルは、このような状況にもかかわらず、日本人がキリスト教の真理を理解していたことを強調しています。

## ザビエルの影響とその後

**後続の宣教師たちへの影響**

ザビエルの活動は、その後多くの宣教師による日本への布教活動へとつながりました。彼は1552年に広東で亡くなるまで、アジア全体での布教に尽力しました。

**文化的遺産**

ザビエルによってもたらされたキリスト教は、日本社会において新たな思想や文化的要素を導入しました。また、彼が伝えた教育や倫理観は、後の日本社会にも影響を及ぼすこととなります。

フランシスコ・ザビエルの日本での活動は、単なる宗教的な布教に留まらず、日本と西洋との文化的交流や相互理解の礎となりました。彼の遺志は、後世にわたって多くの人々に影響を与え続けています。

イエズス会の「モンマルトルの誓い」の具体的な内容は

イエズス会の「モンマルトルの誓い」は、1534年8月15日にフランスのモンマルトルで行われた重要な儀式で、イグナチオ・デ・ロヨラと彼の同志たちによって立てられました。この誓いは、イエズス会の創立を象徴するものであり、以下の具体的な内容が含まれています。

## **誓いの具体的内容**

1. **生涯を神に捧げる**: 参加者は神に対して生涯を奉納することを誓いました。

2. **清貧と貞潔**: 彼らは清貧と貞潔を守ることを誓い、私有財産を持たず、独身生活を選ぶことを約束しました。

3. **エルサレムへの巡礼**: 彼らはエルサレムへの巡礼を行うこと、もしそれが不可能な場合には教皇の指示に従ってどこへでも行くことも誓いました。

この「モンマルトルの誓い」は、イエズス会が持つ教育や宣教活動における厳格な規律と使命感を反映しており、その後の活動に大きな影響を与えました。

イエズス会が急速に世界展開した背景は

イエズス会が急速に世界展開した背景には、いくつかの重要な要因があります。

## **対抗宗教改革の一環**

イエズス会は1534年にイグナティウス・ロヨラとフランシスコ・ザビエルによって創設され、1540年にローマ教皇によって正式に認可されました。この時期、プロテスタントの台頭に対抗するため、カトリック教会は教義の強化と布教活動を推進する必要がありました。イエズス会はその先頭に立ち、世界各地への布教を目指しました。

## **組織の特性と戦略**

イエズス会は軍隊的な組織構造を持ち、厳格な規律が特徴です。会員は教皇への絶対服従を誓い、教育や文化交流を通じて信者を増やすことに注力しました。彼らは現地の慣習に適応し、地域ごとの布教方法を模索することで、より効果的な宣教を行いました。

## **教育と文化的影響**

イエズス会は教育機関の設立にも力を入れ、学校や大学を通じて知識を広めました。これにより、彼らの宣教師たちは高い教育を受けた知識人として現地社会に溶け込み、信仰を広めることができました。

## **地理的拡張と植民地政策**

大航海時代の影響で、ポルトガルやスペインの植民地拡張とともにイエズス会も新しい地域への進出を果たしました。特にアジアや南米など未開の地での布教活動が活発化し、新たな信者を獲得することができました。

## **結論**

これらの要因が相まって、イエズス会は短期間で世界的な影響力を持つ組織へと成長しました。彼らの活動は単なる宗教的布教に留まらず、教育や文化交流にも寄与し、その結果としてカトリック信仰の広がりにつながりました。

イエズス会の会憲についてもっと知りたい

イエズス会の会憲は、創設者の聖イグナチオ・ロヨラによって1542年に制定され、イエズス会士の行動と信仰の指針を示す重要な文書です。以下にその主要な特徴と内容を説明します。

## 会憲の目的と構成

**1. 信仰の強調**

イエズス会の会憲は、信仰の擁護とキリスト教的な生活の進歩を目指すことが基本理念です。入会志願者には、信仰に反する誤謬がないかを確認するための試問が行われます。このように、カトリック信仰が欠けることは入会への障害とされ、信者としての堅固な信仰が求められます。

**2. 組織構造と従順**

会憲では、イエズス会が教皇に対して絶対的な従順を求めることが明記されています。創設者ロヨラは「死人のごとき従順」という概念を用い、教皇や上司への従順が重要視されています。

**3. 教育と社会正義**

イエズス会は教育活動を重視し、高等教育や社会正義に関する活動を三本柱として位置づけています。教育を通じて信仰を深め、人々に奉仕することが使命となっています。

## 会憲の歴史的背景

イエズス会は16世紀の宗教改革時代に設立され、その後急速に成長しました。特に、ロヨラが1554年に改定した会憲では、組織としての明確な枠組みが整えられました。この時期には、世界中で活動するための基盤が築かれました。

## 近代における役割

現代でもイエズス会は112か国で活動し、約2万人の会員がいます。その活動は教育、宣教、社会正義に広がり、多様な分野で影響力を持っています。特に教育機関では質の高い教育を提供し、多くの人々に信仰を広める役割を果たしています。

このように、イエズス会の会憲は単なる規則集ではなく、信者としての生き方や使命感を育むための重要な文書であり続けています。

フランシスコ・ザビエルの死の詳細は

フランシスコ・ザビエルの死の詳細は

フランシスコ・ザビエルは、1552年12月3日に中国の上川島で亡くなりました。彼の死因は肺炎であり、長期間の過酷な宣教活動が影響していたとされています.

## ザビエルの晩年と最期

ザビエルは日本での宣教活動を終えた後、インドに戻り、中国での布教を試みました。彼は日本が中国の文化や宗教の影響を受けていることを理解し、中国での宣教が重要であると考えていました。しかし、健康状態は悪化しており、ゴアからの手紙には「食事も取れないほど胃が痛み、衰弱していた」と記されています.

彼は広東省の上川島に到着した後、わずか2か月で亡くなりました。ザビエルは46歳という若さでしたが、日本でも生まれ故郷のスペインでもなく、中国で生涯を終えたことが特筆されます.

## 死後の影響

ザビエルの遺体は、その後マラッカに移され、最終的にはゴアの聖パウロ学院内に改葬されました。彼の死はキリスト教布教活動における重要な出来事として記憶されており、彼の信者たちにとって神秘的な逸話として語り継がれています.

フランシスコ・ザビエルの日本での活動はどのくらい続いたの

フランシスコ・ザビエルの日本での活動は、1549年から1552年までの約**2年3か月**にわたりました。彼は1549年4月に鹿児島に上陸し、その後平戸や山口で布教活動を行いました。

### 活動の詳細

- **鹿児島での布教(1549年)**: ザビエルは鹿児島で約1年間活動し、約100人をキリスト教に改宗させました。

- **平戸への移動(1550年)**: 1550年6月に平戸に移住し、ここで20日間の活動で鹿児島よりも多くの信者を獲得しました。

- **山口での活動(1551年)**: 1551年には山口で500人以上を改宗させるなど、成功した布教活動を行いました。

ザビエルは1552年に中国へ向かう途中で亡くなるまで、日本での布教活動を続けました。彼の活動は、その後の日本におけるキリスト教布教の基盤となりました。

ザビエルの死後、イエズス会はどのように進展したの

ザビエルの死後、イエズス会は急速に成長し、世界中での布教活動を展開しました。

## イエズス会の発展

**初期の活動**

ザビエルが1552年に亡くなった後、彼の遺志を継いだ宣教師たちはインドや中国、日本などで布教活動を続けました。特に日本では、ザビエルが築いた基盤をもとに他の宣教師たちが信仰を広めました。イエズス会は異教地への布教を主要な目標としており、宣教師たちは現地の文化や言語を学びながら活動しました。

**組織の成長**

イエズス会は創立から短期間で成員数が増加し、1556年には約1000人、1615年には1万3112人に達しました。また、管区も12から32に増え、その活動は教育や学問研究にも及びました。特に学校教育に力を入れ、多くの教育機関が設立されました。

**政治的圧力と解散**

しかし、18世紀末には反教会的な動きが強まり、ポルトガルやフランス、スペインなどでイエズス会は禁止される事態に陥りました。1773年には教皇クレメンス14世によって解散命令が出されましたが、この時期にもロシアでは合法的に存続していました。

**再興と現代の活動**

ナポレオン戦争後、1814年に教皇ピウス7世によってイエズス会は再興され、その後も教育や社会奉仕活動を通じて影響力を持ち続けています。日本でも1908年に再度渡来し、上智大学など多くの教育機関を設立しました。

このように、ザビエルの死後もイエズス会はその精神を受け継ぎつつ、多様な困難を乗り越えながら成長し続けています。

ザビエルの最期に影響を与えた具体的な出来事は

フランシスコ・ザビエルの最期に影響を与えた具体的な出来事は、主に彼の中国での布教活動の試みと、それに伴う健康状態の悪化です。

## **中国への布教活動**

ザビエルは、日本での布教活動を終えた後、インドに戻り、次に中国での布教を目指しました。彼は、中国文化が日本に大きな影響を与えていることを認識し、中国での宣教が重要であると考えました。1552年9月、彼は上川島に到着しましたが、中国本土への入境が思うように進まず、体力的にも精神的にも消耗していきました.

## **健康状態の悪化**

ザビエルは、渡航中から体調が優れず、特に胃痛や衰弱がひどかったとされています。ゴア在住の神父から送られた書簡には、「食もとれないほど胃が痛み、衰弱もひどかったにも関わらず働き続けていた」と記されています。最終的には、肺炎を患い、1552年12月3日に上川島で亡くなりました。彼は46歳でした.

これらの出来事が、ザビエルの最期に直接的な影響を与えました。彼の死後も、その遺志を継いだ多くの宣教師たちがアジアで布教活動を続けることとなります.

ザビエルの死がキリスト教の日本進出に与えた影響は

ザビエルの死は、日本におけるキリスト教の進出に重要な影響を与えました。

## ザビエルの布教活動

フランシスコ・ザビエルは、1549年に日本に到着し、鹿児島で布教を開始しました。彼は日本文化に深い感銘を受け、特に日本人の名誉を重んじる姿勢に敬意を表しました。ザビエルは、約700人に洗礼を授け、日本でのキリスト教徒を「キリシタン」と呼ぶようになりました。

## ザビエルの死とその後の影響

ザビエルは1552年に広東の上川島で病死しました。彼の死後、その遺志を継いだ多くの宣教師が日本へ向かい、布教活動を続けました。特に、イエズス会の他の宣教師たちは、彼が築いた基盤をもとに信者を増やし、日本でのキリスト教の影響力を拡大しました。

## キリスト教への反発と弾圧

しかし、ザビエル以降、日本ではキリスト教徒が増加する一方で、豊臣秀吉や徳川家康による弾圧が始まりました。特に1614年にはキリスト教が禁止され、多くの信者が迫害されました。このような弾圧は、ザビエルの死後数十年経ってから起こったものであり、彼自身の活動とは直接的な関係はありませんが、彼が残した信者層や文化的な影響は重要な要素となりました。

## まとめ

ザビエルの死は、日本におけるキリスト教布教活動に一時的な影響を与えましたが、彼が築いた信者層や文化的理解は、その後の宣教師たちによって引き継がれました。また、日本とヨーロッパとの文化的接触の始まりとしても重要な役割を果たしました。

ザビエルの中国での宣教活動の詳細は

フランシスコ・ザビエルは、16世紀における重要なキリスト教宣教師であり、特にアジアでの布教活動において大きな影響を与えました。彼の中国での宣教活動は、彼の生涯の中での重要な目標の一つでしたが、実現には至りませんでした。以下に、ザビエルの中国での宣教活動に関する詳細をまとめます。

## 宣教活動の背景

**日本から中国への移行**

ザビエルは1549年に日本に上陸し、そこでキリスト教を広めるための基盤を築きました。彼は日本での成功を収めた後、中国への布教を計画しました。彼は「日本人をキリスト教徒にするには、中国人をキリスト教徒にするほかない」と考えていました。

**中国への道**

ザビエルは、インドのゴアからマカオを経由して中国に向かうことを決意しました。彼は1552年にマカオへ向かう途中、広東省の上川島で病に倒れ、そのまま亡くなりました。このため、彼の中国での宣教活動は実現しませんでした。

## ザビエルの死とその影響

**上川島での死**

ザビエルは1552年12月3日に上川島で亡くなりました。彼の死は、中国での宣教活動が果たされることなく終わったことを意味しますが、彼の志は後続の宣教師たちによって引き継がれました。

**遺志を継ぐ者たち**

ザビエルの死後、イエズス会は彼の遺志を受け継ぎ、中国への布教活動を続けました。特にアレッサンドロ・ヴァリニャーノが中心となり、中国語や中国文化を学ぶ宣教師たちを派遣する方針が取られました。このような努力によって、後にマテオ・リッチなどが中国で活動し、多くの信者を獲得しました。

## まとめ

フランシスコ・ザビエルは、中国への布教を強く望んだものの、その生涯内には実現できませんでした。しかし、彼の計画と情熱は後世に大きな影響を与え、多くの宣教師による中国でのキリスト教布教につながりました。彼の活動は、アジア全体におけるキリスト教信仰の拡大に寄与しました。

フランシスコ・ザビエルの記念日にはどんな行事が行われるのか

フランシスコ・ザビエルの記念日にはどんな行事が行われるのか

フランシスコ・ザビエルの記念日である**12月3日**には、以下のような行事が行われます。

## 行事の内容

- **ミサの開催**: 多くのカトリック教会で特別なミサが捧げられ、ザビエルの業績を称えます。特に日本では、彼がキリスト教を広めたことを記念する重要な日として祝われています。

- **教育活動**: 学校や教育機関では、ザビエルに関する授業が行われることがあります。中学校や高校では歴史や倫理の授業で彼の生涯や影響について学ぶ機会があります。

- **地域イベント**: 日本各地では、ザビエルに関連する地域行事が行われることもあります。例えば、平戸では「平戸ザビエル祭」が開催され、彼にゆかりのある場所での祝典が行われます。

- **文化的な記念行事**: 特に重要な年には、国際的な参加者を招いた大規模な記念行事が計画されることがあります。これには式典や展示会などが含まれることがあります。

このように、フランシスコ・ザビエルの記念日は宗教的な側面だけでなく、教育や地域文化の促進にも寄与しています。

フランシスコ・ザビエルの記念日にはどの教会でミサが行われるのか

フランシスコ・ザビエルの記念日である12月3日には、主に以下の教会でミサが行われます。

## 鹿児島カテドラル・ザビエル教会

- **所在地**: 鹿児島市

- **ミサの時間**:

- **主日(日曜日)**: 9:00、15:00(英語ミサ)

- **平日(月曜日~土曜日)**: 6:30

- **特徴**: この教会は、フランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を伝えたことを記念する重要な場所であり、地元の信者だけでなく訪問者も参加できるミサが行われる.

## 平戸ザビエル記念教会

- **所在地**: 長崎県平戸市

- **ミサの時間**:

- **主日**: 6:00、8:30(奇数週のみ土曜18:30)

- **特徴**: ザビエルが1550年に平戸を訪れたことを記念して建てられた教会で、地域の信者にとって重要な礼拝の場となっています.

これらの教会では、フランシスコ・ザビエルの偉業をしのぶために特別なミサや行事が行われ、多くの信者が集まります。

フランシスコ・ザビエルの記念日には特定の行事が行われるのか

フランシスコ・ザビエルの記念日である**12月3日**には、特定の行事が行われています。この日は、彼が1552年に亡くなった日であり、カトリック教会では聖人として崇敬されています。

## 行事の内容

- **記念ミサ**: 日本のカトリック教会では、毎年12月3日にフランシスコ・ザビエルを記念するミサが行われます。このミサは、彼の功績を称え、信者たちが集まって祈りを捧げる重要な機会となっています。

- **教育活動**: 学校では、ザビエルに関する授業が行われることが多く、特に中学校や高校では彼の歴史的な役割について学ぶ機会があります。

## 特別なイベント

過去には、ザビエルの渡来400年を祝う大規模な祭典が開催され、多くの国から参加者が集まりました。これらのイベントは、彼の影響を再確認し、地域社会でのキリスト教の重要性を強調する場となっています。

このように、フランシスコ・ザビエルの記念日には、宗教的な儀式や教育的な活動が行われ、その意義が広く認識されています。

フランシスコ・ザビエルの記念日はどの国でも祝われるのか

フランシスコ・ザビエルの記念日は、主にカトリック教会で祝われており、特定の国や地域で重要視されています。彼の記念日は12月3日で、以下の国々で特に祝われています。

## 記念日を祝う国々

- **日本**: ザビエルは1549年に日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師として知られ、12月3日は日本のカトリック教会で重要な祝日とされています。

- **スペイン(ナバラ)**: ザビエルの故郷であるナバラでは、彼を敬う行事が行われ、12月3日は「ナバラの日」としても知られています。

- **インド**: ザビエルはインドでも宣教活動を行ったため、一部地域で彼の記念日が祝われています。

- **フィリピン**や**マレーシア**、**シンガポール**などでも、カトリック信者によってザビエルを記念する行事が開催されています。

## 結論

フランシスコ・ザビエルの記念日は、特にカトリック教徒が多い国や地域で広く祝われており、日本やナバラを含むいくつかの国々で特に重要視されています。

フランシスコ・ザビエルの記念日にはどんな伝統があるのか

フランシスコ・ザビエルの記念日には、特に日本においていくつかの重要な伝統や行事が存在します。

## 記念日と行事

**1. 記念日**

フランシスコ・ザビエルの記念日は毎年12月3日に祝われます。この日は彼が1552年に亡くなった日であり、カトリック教会の聖人としての彼の功績を称える重要な日です。

**2. ザビエル上陸記念祭**

日本では、ザビエルが1549年に鹿児島に上陸したことを記念して、特に「ザビエル上陸記念祭」が行われます。この祭りは8月15日に固定されており、聖母被昇天の祭日や終戦記念日と重なるため、特別な意義を持つ日となっています。

**3. 教会での礼拝**

12月3日のザビエルの記念日には、カトリック教会で特別な礼拝が行われます。この礼拝では、彼の生涯や宣教活動について語られ、信者たちが彼の教えを再確認する機会となります。

**4. 文化的なイベント**

また、ザビエルに関連する文化的なイベントや講演会も開催されることがあります。これらのイベントでは、彼の影響や日本におけるキリスト教の歴史について学ぶことができます。

## ザビエルの影響

フランシスコ・ザビエルは、日本にキリスト教を広めた初期の宣教師として知られています。彼は日本滞在中に多くの人々をキリスト教信仰に導き、その後もアジア各地で宣教活動を続けました。彼の生涯と業績は、日本だけでなく世界中で尊敬されています。

このように、フランシスコ・ザビエルの記念日は、日本におけるキリスト教伝来の重要な象徴として、多くの人々によって祝われています。

フランシスコ・ザビエルの記念日にはどんなイベントが開催されるのか

フランシスコ・ザビエルの記念日である12月3日には、様々なイベントが日本各地で開催されます。以下に主なイベントを挙げます。

## 主なイベント

1. **記念ミサ**

- 多くのカトリック教会では、ザビエルを称える特別なミサが行われます。例えば、鹿児島のカテドラル・ザビエル教会では、司教によるミサが開催され、時にはオンラインでのライブ配信も行われています。

2. **平戸ザビエル祭**

- 長崎県平戸市では、ザビエルが訪れた地として知られ、12月6日に「平戸ザビエル祭」が行われます。この祭りでは、地域の伝統や文化を祝うイベントが企画されています。

3. **教育機関での学び**

- 学校や大学では、フランシスコ・ザビエルに関する授業や講演が行われ、彼の歴史的な影響について学ぶ機会が提供されます。

4. **記念碑や聖堂の見学**

- ザビエルに関連する記念碑や聖堂(例:山口サビエル記念聖堂)では、特別な見学会やイベントが開催されることがあります。これにより、訪問者は彼の業績を直接感じることができます。

これらのイベントは、フランシスコ・ザビエルの業績を称え、彼が日本にもたらしたキリスト教の影響を再確認する重要な機会となっています。

フランシスコ・ザビエルの生涯を映画化した作品はあるのか

フランシスコ・ザビエルの生涯を映画化した作品はあるのか

フランシスコ・ザビエルの生涯を映画化した作品として、2023年11月11日に公開されたミュージカル時代劇ファンタジー『ミー?ザビエル!』があります。この映画では、ザビエルが日本にキリスト教を伝えるための苦悩や奮闘が描かれています。

**映画の概要**

- **タイトル**: ミー?ザビエル!

- **公開日**: 2023年11月11日

- **監督**: 秋原北胤

- **主演**: 真島茂樹(フランシスコ・ザビエル役)

- **上映時間**: 65分

**ストーリーの内容**

ザビエルは、盟友フェルナンデスや通訳のアンジロウと共に天皇に謁見しようと京へ向かう途中、大内義隆が治める山口で布教の練習を試みますが、言葉が通じず苦労する様子が描かれています。最終的には志半ばで平戸に戻るものの、再度布教への思いを捨てきれないという内容です。

この映画は、歌と踊りを交えた形式でザビエルの心情や挑戦を表現しており、彼の歴史的な影響力を多角的に探求しています。

フランシスコ・ザビエルの他の映画化作品はあるのか

フランシスコ・ザビエルを題材にした映画化作品には、最近公開された作品がいくつかあります。

## **映画作品一覧**

1. **Me? Xavier!(ミー?ザビエル!)**

- **公開日**: 2023年11月11日

- **監督**: 秋原北胤

- **内容**: このミュージカル時代劇では、ザビエルが日本にキリスト教を伝えるために天皇に謁見しようとする過程が描かれています。道中での布教活動や人々との交流が中心テーマとなっており、主演はダンサーの真島茂樹がザビエル役を務めています.

2. **希望の大地(Good Soil)**

- **公開年**: 2007年

- **内容**: フランシスコ・ザビエルを中心としたローマン・カトリックの宣教師たちの物語を描いています。この映画は、ザビエルの布教活動に焦点を当てており、彼の影響力と苦悩を表現しています.

これらの作品は、フランシスコ・ザビエルの歴史的な役割や彼が直面した課題を異なる視点から描いています。特に「Me? Xavier!」は、歌と踊りを通じて彼の物語をエンターテインメントとして楽しむ新しい試みとなっています。

「Me? Xavier」の評価はどうだったのか

「Me? Xavier!」(ミー?ザビエル!)は、2023年11月11日に公開された日本のミュージカル映画で、宣教師フランシスコ・ザビエルの物語を描いています。この映画の評価は以下のように分かれています。

## 評価

- **Filmarksのスコア**: 1.4(5点満点中)という非常に低い評価を受けています。

- **視聴者の感想**:

- 一部の視聴者は、ダンスや振り付けが楽しいと評価していますが、インド人役の俳優が肌を厚塗りする演出に対して差別的だと感じる意見も多く見られます。

- 具体的なレビューでは、「ダンスは楽しいが、その演出には違和感を覚えた」という声があり、全体として楽しさと不快感が混在している印象です。

## 総評

この映画は、ミュージカルとしての要素が強調されている一方で、表現方法に対する批判も多いため、観客からの評価は賛否が分かれています。特に、文化的な表現に関する問題提起がなされており、今後の作品制作において考慮されるべき点となっています。

フランシスコ・ザビエルの生涯を描いた他のミュージカル作品はあるのか

フランシスコ・ザビエルの生涯を描いたミュージカル作品は、いくつか存在します。以下に代表的なものを挙げます。

## 1. **オペラ「フランシスコ・ザビエル」**

- **制作年**: 2006年

- **内容**: ザビエルの生涯を追い、日本における彼の足跡を史実に基づいて描写しています。このオペラは、当時の日本人の心情や文化との交流をテーマにしています。

## 2. **Me? Xavier!(ミー?ザビエル!)**

- **公開日**: 2023年11月11日

- **内容**: ザビエルが日本にキリスト教を伝えるための試行錯誤を描いたミュージカル時代劇ファンタジーです。彼の布教活動とその影響が中心テーマとなっています。

これらの作品は、ザビエルの歴史的な役割や彼が日本に与えた影響を舞台上で表現する試みとして注目されています。

「沈黙 サイレンス」と「Me? Xavier」の違いは何か

「沈黙 -サイレンス-」と「Me? Xavier!」は、キリスト教の布教と信仰の葛藤をテーマにした作品ですが、内容やスタイルには顕著な違いがあります。

## 沈黙 -サイレンス-

- **監督**: マーティン・スコセッシ

- **公開年**: 2016年

- **原作**: 遠藤周作の小説『沈黙』

- **テーマ**:

- 17世紀の日本におけるキリスト教弾圧を背景に、イエズス会士が師の行方を追う物語です。

- 信仰と生存の選択を迫られる中で、神の沈黙や信仰の意味について深く掘り下げています。

- 殉教者や隠れキリシタンに対する過酷な拷問が描かれ、リアルな恐怖が強調されています。

## Me? Xavier!

- **監督**: 秋原北胤

- **公開年**: 2023年

- **内容**:

- フランシスコ・ザビエルが日本で布教活動を行う過程を描いたミュージカルです。

- ザビエルは文化的な障壁や言語の壁に直面しながらも、喜びや困難を通じて布教を続けます。

- エンターテインメント性が強く、歌やダンスを交えた楽しい表現が特徴です。

## 主な違い

- **アプローチ**:

- 「沈黙」はシリアスで重厚なテーマを扱い、信仰の葛藤や神の沈黙について深く考察します。

- 「Me? Xavier!」は軽快で楽しいミュージカル形式で、布教活動の冒険を描いています。

- **視点とトーン**:

- 「沈黙」は主に信者側からの視点で、日本の文化との対立や絶望感が強調されます。

- 「Me? Xavier!」はザビエル自身の視点から、日本文化との交流や冒険をポジティブに描写しています。

このように、両作品は共通するテーマを持ちながらも、その表現方法や視点には大きな違いがあります。

フランシスコ・ザビエルの生涯を描いた他の映画はどれくらいあるのか

フランシスコ・ザビエルの生涯を描いた映画は、いくつか存在します。以下に代表的な作品を挙げます。

## 映画一覧

1. **『沈黙—サイレンス—』 (2016年)**

- 監督: マーティン・スコセッシ

- 内容: 日本におけるキリスト教徒の迫害をテーマにした作品で、ザビエル自身は直接描かれていないが、彼の影響を受けた宣教師たちの物語が展開される。

2. **『ミー?ザビエル!』 (2023年)**

- 監督: 北原北胤

- 内容: フランシスコ・ザビエルの苦悩を描いたミュージカル時代劇ファンタジー。日本に初めてキリスト教を伝えるために奮闘するザビエルの姿が歌と踊りで表現されている。

これらの映画は、フランシスコ・ザビエルの生涯や彼が日本に与えた影響を異なる視点から描いており、視聴者に彼の業績や苦悩を伝えています。