別所長治について

基本情報

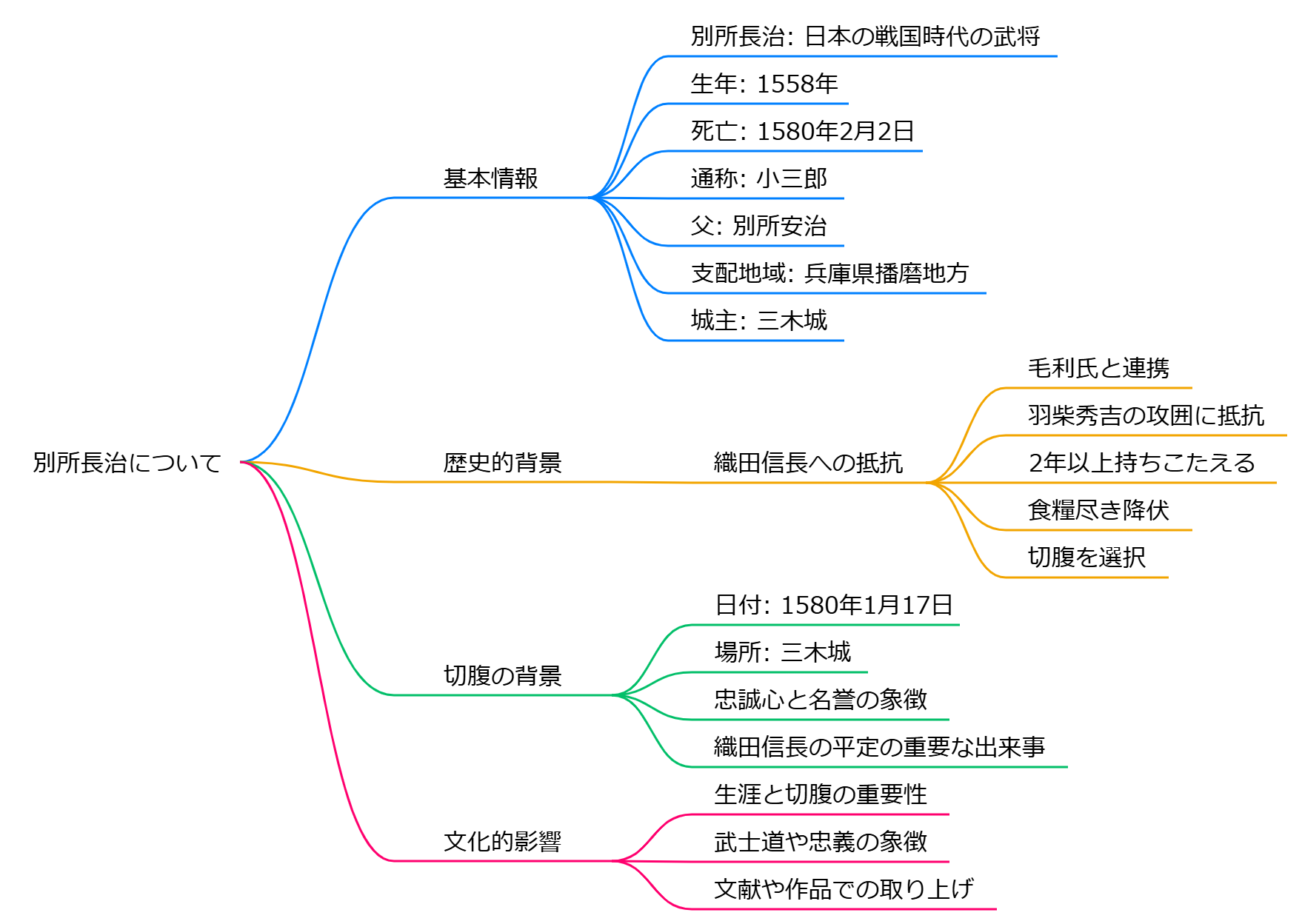

別所長治(Bessho Nagaharu)は、日本の戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将であり、大名です。

彼は1558年に生まれ、1580年2月2日に自害しました。

通称は小三郎で、父は別所安治です。

彼は兵庫県の播磨地方を支配し、特に美嚢郡の三木城の城主として知られています。

歴史的背景

別所長治は、織田信長の中国地方への進出に対抗するため、毛利氏と連携して抵抗しました。

彼は羽柴秀吉の攻囲に対して2年以上持ちこたえましたが、最終的には食糧が尽き、家臣の助命を条件に降伏しました。

降伏後、彼は切腹を選び、その死は織田信長による播磨国の平定を象徴する出来事となりました。

切腹の背景

1580年1月17日、別所長治は三木城で切腹しました。

この行為は、彼の忠誠心と武士としての名誉を示すものであり、同時に織田信長の勢力が播磨国を平定する過程において重要な出来事とされています。

文化的影響

別所長治の生涯や彼の切腹は、日本の歴史や文化において重要なテーマとなっており、さまざまな文献や作品で取り上げられています。

彼の名は、戦国時代の武士道や忠義の象徴として語り継がれています。

別所長治

別所長治

別所長治(べっしょ ながはる)は、戦国時代の武将であり、播磨の三木城の城主として知られています。彼は1555年頃に生まれ、父は別所長勝、祖父は別所重治です。若い頃に父と祖父を失った後、叔父たちによって育てられました.

## 生涯と業績

**初期の経歴**

別所長治は、東播磨地域で強大な勢力を持つ別所家の一員として成長しました。彼は1567年に三好三人衆を支援し、戦国時代の混乱の中で一定の地位を築きました.

**信長と秀吉との関係**

長治は織田信長に仕え、信長が足利義昭を伴って上洛する際には協力しました。しかし、後に羽柴秀吉(豊臣秀吉)の中国攻めに抗戦し、1580年には三木城で約20ヶ月間籠城しました。この籠城戦は「干し殺し」とも称され、非常に過酷な状況でした.

**最期**

天正8年(1580年)1月17日、食糧が尽きた長治は、城兵の助命を条件に降伏を決意し、自害しました。彼の辞世の句「今はただ恨みもあらじ諸人の命にかわる我身と思えば」は、その高潔な精神を示しています.

## 文化的影響

別所長治の死後も彼の名声は残り、三木市では毎年「別所公春まつり」が開催され、彼を偲ぶ行事が行われています。この祭りでは歌碑祭や武者行列など、多くの文化イベントが催されており、地域の重要な伝統として受け継がれています.

三木城の籠城戦の詳細を知りたい

三木城の籠城戦は、1578年から1580年にかけて行われた重要な戦闘で、織田信長の家臣である羽柴秀吉と毛利方の別所長治との間で展開されました。この戦いは、特に「三木の干殺し」として知られ、長期にわたる兵糧攻めが特徴です。

## 背景

- **時期**: 三木合戦は1578年から1580年まで続きました。

- **場所**: 兵庫県三木市の三木城。

- **主要人物**:

- **羽柴秀吉**: 織田信長の指揮下で中国地方を攻める武将。

- **別所長治**: 三木城の城主で、毛利方に寝返った大名。

## 戦闘の経過

1. **籠城の開始**:

- 別所長治は、約7,500人の兵を集めて三木城に籠城しました。彼は初め信長側についていましたが、毛利氏に寝返ります。

- 秀吉は周辺の支城を攻略し、補給路を断つ作戦を開始しました。

2. **兵糧攻め**:

- 秀吉は「兵糧攻め」を実施し、40以上の付城を築いて三木城への食糧供給を完全に遮断しました。これにより、城内では飢饉が発生し、多くの餓死者が出ました。

3. **終結**:

- 1580年1月、食料が尽きた別所長治は自決を決意し、自ら切腹することで城兵の助命を申し出ました。1月17日、長治とその弟友之が切腹し、籠城戦は終息を迎えました。

## 結果と影響

- この戦いは織田軍にとって重要な勝利となり、その後の中国地方征伐に大きな影響を与えました。また、秀吉の名声を高める要因ともなりました。

- 別所長治の辞世の句「今はただ 恨みもあらじ 諸人のいのちにかはる 我身とおもへば」は、この悲劇的な状況を象徴しています。

このように、三木城の籠城戦は日本の戦国時代における重要な出来事であり、その戦術や結果は後世にも大きな影響を与えました。

三木城の籠城戦でどのような戦術が使われたの

三木城の籠城戦では、主に豊臣秀吉が実施した「兵糧攻め」が重要な戦術として用いられました。この戦術は、敵の食料供給を断つことで、時間をかけて敵を降伏に追い込むものです。

## 兵糧攻めの戦術

**付城の構築**

秀吉は三木城の周囲に約40ヵ所の付城を築き、これによって城への補給路を完全に遮断しました。付城は敵の動きを制限し、補給を困難にするための重要な拠点として機能しました。

**敵の補給網の破壊**

秀吉軍は、別所長治が籠城する三木城への食料供給を妨げるため、周辺の支城を次々と攻略しました。これにより、別所軍は外部からの支援を受けることができなくなり、次第に食料が不足していきました.

## 籠城戦の経過

**長期化した籠城**

三木城には約7,500人が籠城しており、その中には兵士だけでなく家族や浄土真宗の門徒も含まれていました。これにより、必要な兵糧は通常よりも多く、長期戦に備えた準備が求められました。しかし、秀吉の兵糧攻めによって、最終的には食料が尽きる事態となりました。

**自決と降伏**

1580年1月15日、長治は城内の惨状を見かねて自決し、その後三木城は陥落しました。この戦いは「三木の干殺し」とも呼ばれ、多くの餓死者が出るなど悲惨な結果となりました.

このように、三木城の籠城戦では秀吉による徹底した兵糧攻めと周囲の支城攻略が行われ、その結果として長期的な籠城が余儀なくされました。

別所長治の切腹はどのような背景があったの

別所長治の切腹は、1580年1月17日に発生した「三木の干殺し」として知られる悲劇的な事件に起因します。この出来事は、長治が籠城していた三木城が豊臣秀吉の軍に包囲され、長期にわたる兵糧攻めを受けた結果です。

## 背景

### 三木合戦と兵糧攻め

三木合戦は1578年から1580年にかけて行われ、別所長治はこの戦いで反旗を翻しました。彼の籠もる三木城は、秀吉軍による厳しい兵糧攻めを受け、城内は飢餓状態に陥りました。この過酷な状況下で、長治は自らの切腹を決意し、家臣たちの命を救うために降伏を申し入れました。

### 切腹の条件

降伏の際、長治は自らと弟・友之の切腹と引き換えに、城内の者たちの助命を求めました。この提案は秀吉によって受け入れられ、長治は城兵たちに別れの宴を催した後、切腹することになりました。彼は「今はただ怨みもあらず 諸人のいのちにかはる わが身と思へば」と詠み、自らの死が多くの人々を救うことになると信じていました。

## 切腹の実行

1580年1月17日、長治と友之は共に切腹し、その後、介錯を務めた家臣も殉死しました。彼らの切腹によって、多くの家臣や家族が助けられたと伝えられています。この事件は、武士道精神や忠義を象徴するものとして後世に語り継がれています。

このように、別所長治の切腹は戦国時代における複雑な政治的背景と個人的な決断が交錯した結果であり、その悲劇的な結末は日本史において重要な位置を占めています。

三木城の籠城戦でどれくらいの兵糧が必要だったの

三木城の籠城戦では、約7,500人が籠城していたため、膨大な量の兵糧が必要でした。この人数には、別所氏に従う武士やその家族、浄土真宗の信者などが含まれており、いわゆる「諸篭り」と呼ばれる状態でした。

### 兵糧の供給と困難

籠城戦が始まった当初、別所氏側は海沿いの支城を利用して兵糧を輸送していましたが、秀吉軍による包囲戦術が進むにつれて、補給ルートは次第に閉ざされていきました。特に、秀吉は兵糧攻めを徹底し、城内への物資の供給を阻止しました。その結果、1580年1月には三木城内の食料が尽き、「三木の干殺し」状態に陥りました。

### 結果

最終的に、籠城戦は1年10ヶ月にわたり続き、多くの城兵が飢え死にする事態となりました。別所長治は、自らとその一族の命と引き換えに城兵の助命を求め、切腹することで降伏しました。

三木城の籠城戦でどのくらいの兵士が餓死したの

三木城の籠城戦では、約千人規模の兵士や民が餓死したとされています。この戦闘は1578年から1580年にかけて行われ、籠城した人数は推定で7,500人に達しました。兵糧攻めによって食料が枯渇し、城内は飢餓状態に陥りました。最終的に、別所長治が降伏する際には、兵士や領民の命を助ける条件で自害を選び、籠城戦は終了しました。

三木城の籠城戦が終わった後の三木城の状態はどうだったの

三木城の籠城戦が1580年1月に終わった後、城内の状態は非常に厳しいものでした。以下にその状況を詳述します。

## 籠城戦の影響

- **食糧不足**: 籠城中、三木城内では食料が底をつき、「三木の干し殺し」と呼ばれる極度の飢餓状態が続きました。兵士や民衆は米や糠を食べ尽くし、最終的には草の根や木の皮まで食べる状況に陥りました。

- **降伏**: 1580年1月14日、別所長治は自らの切腹を条件に城兵の命を助ける申し出を受け入れ、17日に長治一族が切腹しました。これにより、籠城戦は約1年10ヶ月の長期にわたって終了しました。

## 城のその後

- **占拠と管理**: 籠城戦後、三木城は織田信長の部下である豊臣秀吉によって占拠され、その後は豊臣家の直轄地となりました。三木は播磨における重要な交通路であったため、城はその戦略的価値が高く評価されました。

- **遺構と現状**: 現在、三木城跡には本丸や井戸などの遺構が残っており、資料館も設置されています。発掘調査により、当時の建物や貯蔵庫跡も確認されています。

このように、三木城は籠城戦を経て大きな変化を遂げ、その歴史的意義とともに現在も多くの人々に語り継がれています。

別所長治が織田信長に気に入られた理由は

別所長治が織田信長に気に入られた理由は

別所長治が当初織田信長に気に入られた理由は以下のとおりです:

1. 別所長治の父である別所安治が先見の明を持ち、織田信長に早くから接近していたこと。

2. 長治自身が父の親織田路線を継承し、信長に早くから味方していたこと。

3. 別所家の献身的な姿勢は織田家中でも高く評価されていたと考えられること。

しかし、後に別所長治は信長から離反することになります。その主な理由としては:

1. 豊臣秀吉との軋轢:秀吉の横柄な態度や、別所氏の意見を無視したことが不満の原因となった。

2. 家中の意見の不一致:別所家内部で意思統一ができず、家臣の中には秀吉側に付く者も出てきた。

3. 足利義昭による調略:義昭の積極的な離反工作が成功したこと。

4. 城割りを巡るトラブル:秀吉が別所氏の不興を買い、離反のきっかけとなった可能性がある。

これらの要因が重なり、別所長治は最終的に織田信長から離反し、毛利側に寝返ることとなりました。

別所長治が信長に反旗を翻した際の具体的な事件は

別所長治が織田信長に反旗を翻した具体的な事件は、1578年(天正6年)に起こりました。以下がその経緯と具体的な行動です:

## 反旗を翻すまでの経緯

1. 1578年、羽柴秀吉が加古川城で評定(作戦会議)を開きました。

2. この評定に別所長治本人は参加せず、叔父の別所吉親を派遣しました。

3. 評定の場で、別所家の家老が秀吉の方針に不満を示し、対立が生じました。

## 具体的な行動

1. 別所長治は織田信長に反旗を翻し、毛利方に寝返りました。

2. 別所氏の影響下にあった東播磨の勢力も同調して離反しました。

3. 浄土真宗の門徒を抱える三木氏や宇野氏らも別所氏を支援しました。

4. 別所長治は東播磨一帯から約7,500人を集めて三木城に籠城しました。

この一連の出来事により、播磨の情勢は一変し、織田信長は羽柴秀吉に三木城の攻略を命じることとなりました。これが後の「三木合戦」、別名「三木の干殺し」と呼ばれる長期戦の始まりとなったのです。

三木合戦の新史料から何がわかった

三木合戦に関する新たに発見された35点の史料から、以下の重要な情報が明らかになりました:

1. 秀吉の性格と行動

秀吉は自己アピールが強く、信長の側近たちに自らの戦功を大げさに宣伝する書状を大量に送っていました。これは信長への功績アピールの工作だったと考えられます。

2. 別所長治の離反理由

従来不明だった別所長治の信長方からの離反理由が、「城割り」に関するトラブルだった可能性が示唆されました。これは三木合戦前から行われていたことがわかり、秀吉の対応が別所氏の不興を買った可能性があります。

3. 秀吉の弁明

別所離反後、秀吉は信長への報告が遅れたことを弁解する書状を作成しています。この中で、別所の覚悟や播磨国人衆の様子を見極めていたと説明しています。

4. 信長の性格

信長は部下に綿密な報告を求める細かい性格だったことが推測されます。

5. 三木合戦の詳細

三木城包囲の図解や、秀吉と播磨の有力領主たちとのやりとりが明らかになり、戦国史研究に新たな視点を提供しています。

これらの史料は、三木合戦の経緯や戦国武将たちの人間関係、特に秀吉の性格や行動様式について、より詳細な理解を可能にする貴重な発見となりました。

秀吉と別所長治の関係はどのように変わった

秀吉と別所長治の関係は、協力関係から敵対関係へと劇的に変化しました。

## 初期の協力関係

当初、別所長治は織田信長に従っており、秀吉とも協力関係にありました。1578年、長治は織田信長の毛利攻めにおいて先鋒を務めることになっていました。

## 関係悪化の要因

しかし、以下の要因により両者の関係は急速に悪化しました:

1. **秀吉の立場**: 成り上がりの秀吉が中国地方攻略の総司令官であることに長治が不満を抱いた可能性があります。

2. **意見対立**: 1577年の加古川会談で、長治の代理で出席した叔父の別所吉親が秀吉と意見対立し、長治に信長からの離反を説得した可能性があります。

3. **城割り政策**: 新たに発見された史料によると、秀吉が別所氏の城をいくつか取り壊す「城割り」を行ったことが、長治の不興を買った可能性が高いとされています。

## 敵対関係への転換

1578年、長治は突如として反旗を翻し、三木城に立て籠もりました。これにより、秀吉と長治は完全な敵対関係となりました。

## 三木合戦

秀吉は三木城を完全包囲し、長治側の支城を次々と攻め落としました。「三木の干殺し」と呼ばれる過酷な兵糧攻めを行い、三木城を孤立させました。

## 最終的な結末

1580年1月17日、長治は自害を条件に城兵たちの助命を求め、降伏しました。これにより、秀吉と長治の関係は最終的に終結しました。

この一連の出来事は、秀吉の戦略的手腕と同時に、彼の上昇志向や部下管理の特徴も垣間見せる歴史的事例となっています。

別所長治が信長に反旗を翻した後、どのような戦いになった

別所長治が織田信長に反旗を翻した後、三木合戦として知られる激しい戦いが展開されました。

## 三木合戦の経緯

1578年(天正6年)、播磨の有力大名であった別所長治が突如として織田信長に反旗を翻し、毛利方に寝返りました。これに呼応して、東播磨の多くの勢力も別所氏に同調し、情勢は一変しました。

## 秀吉の戦略

織田軍を率いる羽柴秀吉は、別所長治の居城である三木城を攻略するため、以下の戦略を採用しました:

1. **兵糧攻め**: 秀吉は三木城の地形を利用し、城を孤立させる兵糧攻めを決断しました。

2. **付城の構築**: 三木城を取り囲むように40数ヵ所の付城を築き、それらを堀や柵で繋ぎました。

3. **補給路の遮断**: これにより、三木城への食糧の補給は完全に絶たれることとなりました。

## 三木城の籠城

別所長治は約7,500人を集めて三木城に籠城し、激しい抵抗を続けました。

- 籠城は1年10ヶ月にも及び、「三木の干殺し」と呼ばれるほど過酷なものとなりました。

- 城内では食料が底を尽き、数千人の餓死者が出るほどの惨状となりました。

## 戦いの結末

1580年(天正8年)1月、織田軍が最終攻勢をかけ、三木城は陥落しました。

- 別所長治は、城内の人々の命と引き換えに、自身と一族の切腹を条件に開城しました。

- 1月17日、長治一族が切腹し、1年10ヶ月に及ぶ籠城戦が終了しました。

この三木合戦の結果、織田信長による播磨平定が達成され、中国地方進出への足がかりとなりました。

別所長治が信長に反旗を翻した理由についての他の説は

別所長治が織田信長に反旗を翻した理由については、従来の説に加えて、新たな見解が示されています。主な説は以下の通りです:

## 新たな見解

2024年2月に発表された新史料の調査結果によると、別所長治の離反には以下の理由があったとされています:

1. 秀吉による城の破壊:秀吉が東播磨にある別所方の城をいくつか破城したことに、別所方が不満を持ったという説。

2. 城割りを巡るトラブル:信長の「城割り」政策が三木合戦以前から行われており、これに関連して秀吉と別所氏の間に何らかのトラブルがあったという推察。

## 従来の説

1. 秀吉との軍議での対立:

- 別所氏家臣の三宅治忠の提案が秀吉に一蹴されたこと。

- 加古川城での評定で秀吉との意見の相違があったこと。

2. 信長への不信:

- 織田氏に都合よく利用されるだけで、播磨一国は秀吉に与えられるという懸念。

- 信長の謀計であると考え、思慮が浅いと判断したこと。

3. 秀吉への反感:

- 名門の別所氏が出自不明の秀吉に従えなかったという説。

- 成り上がりの秀吉が中国地方攻略の総司令官であることへの不満。

4. 毛利氏との関係:

- 毛利氏による積極的な働きかけがあったという推測。

- 西播磨に毛利氏の大軍が迫っていたことから、毛利氏が有利と判断した可能性。

5. 足利義昭の影響:

- 毛利氏保護下の足利義昭による離反工作の影響。

- 義昭による積極的な調略があったこと。

6. その他の要因:

- 織田勢による西播磨の上月城の虐殺に納得しなかったこと。

- 別所氏内部での意思統一ができず、家中を去る者が出るなど、内部に混乱があったこと。

これらの説の中には俗説も含まれており、一次史料からの再検討が必要とされています。新たな史料の発見により、別所長治の離反の理由についての理解が深まりつつあります。

別所長治の叔父たちはどんな人物だったのか

別所長治の叔父たちはどんな人物だったのか

別所長治には二人の叔父がおり、それぞれ異なる性格と立場を持っていました。

## 別所吉親(よしちか)

- 長治の後見人として政治を補佐しました。

- 赤松氏の血統を重んじる立場から、織田信長や羽柴秀吉に対して強い反感を持っていました。

- 長治に信長への反逆を進言したとされています。

## 別所重棟(しげむね)または重宗(しげむね)

- 吉親とは対照的に、織田信長との協調路線を採っていました。

- 信長擁立の足利義昭の上洛に際し、別所家を代表して協力しました。

- 長治の反乱に反対し、自ら浪人となりました。

- 後に豊臣秀吉の家臣となり、但馬国で15,000石を与えられました。

## 叔父たちの影響

二人の叔父は、長治が7〜9歳の頃から彼を養育しました。しかし、二人の政治的立場の違いは別所家にとって問題となりました:

- 吉親の反織田姿勢が、長治を信長への反乱へと導きました。

- 重棟は信長・秀吉側につくことで、別所家の一部を存続させることになりました。

このように、別所長治の叔父たちは、それぞれ異なる政治的判断を行い、若い長治と別所家の運命に大きな影響を与えた人物たちでした。

別所長治の伯父長範はどんな人物だったのか

申し訳ありませんが、提供された検索結果には別所長治の伯父長範に関する具体的な情報が含まれていません。検索結果は主に「踊る大捜査線」というドラマシリーズの登場人物や、王朝時代の国家軍制に関する内容であり、別所長治や長範についての言及はありません。

別所長治の伯父長範については、以下の一般的な推測を提供できます:

1. 長範は別所家の一員であり、長治の父の兄弟であった可能性が高いです。

2. 戦国時代の武将であった可能性があります。別所家が武家であったことを考えると、長範も武芸に秀でていた可能性があります。

3. 長治の成長や教育に何らかの影響を与えた可能性があります。伯父として、甥の育成に関与していたかもしれません。

しかし、これらはあくまで推測であり、具体的な史実に基づいた情報ではありません。長範の人物像や彼の生涯について正確な情報を得るには、より専門的な歴史資料や研究を参照する必要があります。

別所長治の叔父たちはどのようにして戦国時代に活躍したのか

別所長治の叔父たちである別所吉親と別所重棟(重宗)は、戦国時代に以下のように活躍しました:

別所吉親:

1. 長治の後見人として、甥の補佐役を務めました。

2. 三好三人衆を支援する戦いに関与したとされています。

3. 天正6年(1578年)10月22日、長治の弟の治定とともに秀吉の陣営を襲撃しました。

4. 三木合戦時、長治に織田信長への離反を勧めたとされています。

別所重棟(重宗):

1. 吉親とともに長治の後見人を務めました。

2. 永禄11年(1568年)、織田信長に擁された足利義昭のもとへ別所一門を率いて参じ、信長との協調路線を担当しました。

3. 三木合戦時、長治の織田信長への反逆に反対し、自ら浪人となりました。

4. 天正13年(1585年)、豊臣秀吉から但馬国内に15,000石を与えられました。

5. その後、秀吉の家臣として九州征伐や小田原征伐に従軍しました。

両者は長治の後見人として重要な役割を果たしましたが、織田信長に対する態度の違いから不和が生じていました。吉親は反織田派であり、重棟は親織田派でした。この対立は別所家の方針に大きな影響を与え、最終的に三木合戦における織田家からの離反につながりました。

別所長治の叔父たちはどの戦争に参加したのか

別所長治の叔父たちは、主に三木合戦に参加しました。

## 別所吉親の参加

別所吉親は、天正6年(1578年)から天正8年(1580年)にかけて行われた三木合戦に積極的に参加しました。

- 加古川評定で秀吉との不和を生じさせ、長治に信長からの離反を決意させる役割を果たしました。

- 天正7年(1579年)9月10日の平田合戦・大村合戦では、3000の兵を率いて出陣しましたが、敗北しています。

## 別所重棟の立場

一方、別所重棟は三木合戦に関して異なる立場をとりました:

- 長治が信長に反逆して三木合戦を始めた際、重棟はこれに反対し、自ら浪人となりました。

- その後、天正13年(1585年)に豊臣秀吉から但馬国内に15,000石を与えられ、秀吉の家臣として九州征伐や小田原征伐に従軍しています。

このように、別所長治の叔父たちは三木合戦において対照的な立場をとり、吉親が積極的に参戦した一方で、重棟は反対の立場をとりました。

別所長治の叔父たちはどのような戦略を用いたのか

別所長治の叔父たちは、三木合戦において異なる戦略を採用しました。

## 別所吉親の戦略

別所吉親は、長治の叔父として重要な役割を果たしました。

1. 当初は勝算のない出戦に反対の立場を取りました。

2. しかし、家中の主戦派の勢いに押され、最終的に野戦を決断しました。

3. 別所軍の先鋒大将として、羽柴軍との野戦に参加しました。

吉親は、軍議の場で次のような戦略を立てました:

- 平井山に5,000の軍勢を配置し、3,000を先手として出撃させました。

- 残りの2,000を山の中腹から麓に布陣させ、高所から戦場全域を俯瞰しつつ采配を振る計画を立てました。

- 三木城の西方や南方を包囲する部隊から200〜300の兵を引き抜き、敵の退路を断つ伏兵を配置しました。

## 別所重宗の戦略

別所重宗(長治の実弟)は、当初は別所家の外交を担当していましたが、加古川評定の際には既に家内での立場を失っていたようです。

## 支城ネットワークの構築

別所家は、叔父たちの指揮のもと、以下の戦略を採用しました:

1. 東播磨八郡の各武家と支城ネットワークを構築し、防衛線を敷きました。

2. 織田軍が攻めてきた際に東西南北から挟撃できるよう準備しました。

3. 主要な支城として、淡河城、端谷城、枝吉城、福中城、魚住城、加古川城、野口城、神吉城、志方城、高砂城などを配置しました。

これらの戦略により、別所家は織田軍に対抗する態勢を整えましたが、最終的には三木城は落城し、別所長治は自刃することとなりました。

別所長治の叔父たちはどのようにして別所氏の歴史に影響を与えたのか

別所長治の叔父たち、特に別所吉親と別所重棟は、別所氏の歴史に重大な影響を与えました。

## 後見人としての役割

別所長治は7〜9歳の頃に父と祖父を亡くし、叔父の別所吉親と別所重棟に養育されることになりました。この二人が長治の後見人となり、実質的に別所家の実権を握っていました。

## 政治的影響

### 別所吉親の判断

別所吉親は、別所家の舵取り役として重要な立場にありました。彼は慎重派で、長期戦を提案するなど、勝算のない戦いには反対の立場をとっていました。しかし、彼のプライドの高さと新興勢力である織田家への反感が、別所氏の運命を左右することになります。

### 織田信長との関係悪化

別所吉親は、豊臣秀吉との加古川評定で対立し、これが別所氏が織田方から毛利側に寝返るきっかけとなりました。この判断は後に別所氏の没落につながる重大な転換点となりました。

## 軍事的貢献

### 別所重棟の活躍

別所重棟は、織田信長の上洛の際に尼崎で迎えの役を担当し、三好三人衆の襲撃を撃退するなど軍事面で貢献しました。この功績により、将軍から称賛を受けています。

## 悲劇的な結末

別所吉親の判断ミスや家中の不和は、最終的に別所氏の没落につながりました。天正8年(1580年)、織田信長によって別所長治が滅ぼされ、三木城での過酷な籠城の末に切腹に追い込まれることになりました。

別所長治の叔父たちの影響、特に別所吉親の政治的判断と別所重棟の軍事的貢献は、別所氏の栄枯盛衰を大きく左右しました。彼らの決断と行動が、最終的に別所氏の運命を決定づけたと言えるでしょう。

別所長治が三好長慶と戦った経緯は

別所長治が三好長慶と戦った経緯は

別所長治が三好長慶と戦った経緯は、主に彼の反信長行動とその結果としての三木合戦に関連しています。

## 背景

別所長治は、父・別所安治の代から織田信長と関係を持っていましたが、彼自身の代になると信長に対する不満が高まりました。特に、成り上がり者である羽柴秀吉の指揮下に置かれることに抵抗感を持っていたとされています。また、毛利氏との関係も影響し、長治は信長から離反し、三木城に籠城することを決意しました。

## 三木合戦

1577年、羽柴秀吉が播磨に進軍し、別所氏の支城を次々と落としていく中で、長治は三木城に籠もりました。秀吉は徹底的な兵糧攻めを行い、城内では飢餓が広がり、多くの兵士が苦しむ事態となりました。長治は2年間の籠城戦を続けましたが、最終的には力尽き、自害することになります。この戦いは「三木の干殺し」として知られています。

## 結論

別所長治が三好長慶と戦ったというよりも、彼の反信長行動とそれに続く秀吉との対立が主な経緯です。三木合戦は彼の運命を決定づける重要な出来事であり、結果的に別所氏は滅亡しました。

別所長治が三木城を籠城した理由は

別所長治が三木城を籠城した理由は、彼が織田信長に反旗を翻し、毛利氏に寝返ったことにあります。この決断は、彼の家族や領民の命を守るための戦略的な選択であり、以下の要因が影響しています。

## 籠城の背景

1. **毛利方への寝返り**: 別所長治は1578年、織田信長の圧力から逃れる形で毛利方に寝返りました。この動きは、当時の播磨地域における政治的な変化を象徴しています。

2. **秀吉の攻撃**: 織田軍の羽柴秀吉が播磨を攻めている中、別所氏は三木城に籠城し、周囲の支城も次々と陥落する中で孤立しました。秀吉は兵糧攻めを行い、三木城への補給路を断つために多くの付城を築きました。

3. **兵糧不足**: 籠城戦は約2年間続き、その間に食料が枯渇しました。城内では飢えが広がり、最終的には人肉を食べる事態にまで至りました。長治はこの状況を受けて、自らの切腹と引き換えに城兵と領民の命を助けることを決意しました。

## 結末

1580年1月、別所長治は弟と共に切腹し、三木城は開城しました。しかし、開城後も多くの城兵や非戦闘員が秀吉軍によって殺害されるという悲劇的な結末を迎えました。この戦いは「三木の干殺し」として知られています。

豊臣秀吉が三木城攻めにどのような戦略を用いたのか

豊臣秀吉が三木城攻めに用いた戦略は、主に**兵糧攻め**と呼ばれる方法で構成されていました。この戦略は、敵の補給路を断つことに重点を置き、長期的な包囲戦を展開するものでした。

## 戦略の詳細

1. **支城の攻略**:

秀吉は三木城への補給路を遮断するため、周囲の支城を次々と攻略しました。これにより、三木城内にいる別所長治の軍勢は外部からの支援を受けられなくなりました。

2. **付城の築造**:

秀吉は三木城を包囲するために、約40か所の付城を築きました。これらの付城は互いに連絡を取り合いながら、敵の動きを監視し、補給路を完全に遮断する役割を果たしました。

3. **持久戦の展開**:

三木城攻めは1578年から1580年まで続きました。秀吉は自ら本陣を平井山に置き、兵力27,000人で包囲しました。長期戦となる中で、敵の兵糧が尽きることを狙いました。

4. **心理的圧力**:

城下町を焼き払うなどして心理的な圧力も加えました。これにより、籠城していた兵士やその家族は不安と恐怖にさらされ、士気が低下しました。

## 結果と影響

三木城攻めは「三木の干殺し」として知られ、最終的には別所長治が自決する結果となりました。この戦いは秀吉の名声を高め、その後の中国地方攻略において重要な位置づけとなりました。秀吉はこの成功によって「攻城戦の天才」と称されるようになり、彼の軍事的手腕が広く認識されることとなりました。

三好長慶と別所長治の戦いが始まった背景は

三好長慶と別所長治の戦いが始まった背景には、別所長治の信長への反発と、当時の政治的状況が大きく影響しています。

## **別所長治の反旗**

1. **信長との関係**: 別所長治は、当初は織田信長に従っていましたが、1578年に羽柴秀吉が播磨国に派遣されると、彼は突如として信長に反旗を翻しました。この決断の背景には、信長の命令による西播磨での戦闘や、秀吉との軍議での意見不一致がありました。

2. **加古川評定**: 特に加古川での評定で、秀吉が提案した作戦に対する不満が高まりました。別所家の家臣たちは、秀吉の横柄な態度や、自分たちの意見が無視されたことに強い不満を抱きました。このような状況から、別所氏は信長を裏切る決断を下しました。

3. **毛利氏との連携**: 別所氏は毛利氏との関係も深く、毛利からの支援を受けることで信長に対抗する姿勢を強めました。毛利氏の大軍が西播磨に迫っている状況も、別所氏が反旗を翻す一因となりました。

## **戦闘の展開**

このような背景から、別所長治は三木城に籠城し、秀吉率いる織田軍との間で激しい戦闘が繰り広げられました。秀吉は徹底的な兵糧攻めを行い、城内は飢餓状態に陥りました。最終的には、別所長治は切腹を選択せざるを得なくなり、この戦いは「三木の干殺し」として知られる悲劇的な結末を迎えました。

この戦いは、日本の戦国時代における権力闘争や忠誠心の複雑さを象徴する出来事となり、多くの武将たちに影響を与えました。

三好長慶が別所長治と戦う前後の動きは

三好長慶と別所長治の戦いに関する動きは、特に1560年代から1570年代にかけての重要な歴史的な出来事を含んでいます。

## 三好長慶の背景

三好長慶は、戦国時代の武将で、畿内を制圧した実力者です。彼は、細川氏との対立を経て、1560年代に京都を中心に勢力を拡大しました。特に、彼は三好三人衆として知られる軍団を形成し、様々な戦闘を通じてその権力を確立しました。

## 別所長治の立場

別所長治は、父の死後に若くして家督を継ぎ、1567年には三好三人衆を支援する形で活動を開始しましたが、実権は叔父たちによって握られていました。彼は信長と秀吉との関係が複雑化する中で、独自の立場を築こうとしました。

## 戦前の動き

1. **1567年:三好三人衆との関係**

- 長治は三好軍と連携し、畿内での戦いに参加しました。この時期、彼はまだ若く、実権は叔父たちが握っていたため、自身の意志が反映されることは少なかった。

2. **1568年:信長への鞍替え**

- 長治は織田信長の側につくことを決意し、その後の戦局に大きな影響を与えることになります。信長との同盟は一時的な安定をもたらしましたが、その後の展開には波乱が待っていました。

## 戦後の動き

1. **1577年:秀吉との対立**

- 天正5年(1577年)、別所長治は羽柴秀吉に対抗し、三木城に籠城する決断をします。この背景には、信長との関係悪化や秀吉への不満があったとされています。

2. **1578年:三木合戦**

- 三木城では激しい攻城戦が繰り広げられ、「三木の干殺し」として知られる籠城戦が行われました。別所軍は周辺から兵士を集めて抵抗しましたが、最終的には食糧不足や兵力不足から降伏し、長治は自ら切腹することになります.

## 結論

三好長慶と別所長治の戦いは、日本の戦国時代における権力闘争や同盟関係の変化を象徴しています。特に信長や秀吉との関係性が影響し合いながら進展したこの歴史的な出来事は、多くの武将たちの運命を左右しました。

別所長治が切腹した理由は

別所長治が切腹した理由は、彼が城主を務めていた三木城での厳しい籠城戦に起因します。この戦いは「三木の干殺し」と呼ばれ、豊臣秀吉の軍による徹底的な包囲攻撃が行われました。長治は、家臣たちの命を救うために自らの命を捧げる決断を下しました。

## 背景

別所長治は、織田信長と豊臣秀吉に仕えていたが、1578年に突然反旗を翻し、三木城に立て籠もりました。彼の離反には、信長による残虐行為や秀吉の成り上がりへの不満があったとされています。その後、秀吉は三木城を完全に包囲し、食糧不足が深刻化しました。

## 籠城戦と切腹

1580年1月15日、長治は自らの切腹を条件にして家臣たちの助命を申し入れました。翌日、その条件が受け入れられ、長治は最後の酒宴を開いた後、1月17日に切腹しました。切腹に際して彼は、「我々が切腹をして皆の命が助かるのであればこれ以上の喜びはない」と述べました。

## 結論

別所長治の切腹は、名誉と忠義の象徴として語り継がれています。彼は家族や家臣たちを守るために自らの命を選び、その決断は後世にも影響を与えました。このような行動は、戦国時代における武士の理想像として評価されています.

別所長治が切腹した理由は具体的に何だったのか

別所長治が切腹した理由は具体的に何だったのか

別所長治が切腹した理由は、彼が指揮する三木城が豊臣秀吉の軍に包囲され、兵糧が尽きるという過酷な状況に追い込まれたためです。この状況は「三木の干殺し」として知られています。1578年に始まった三木合戦では、長治は織田信長に従っていたものの、秀吉の指揮下に置かれることへの反発から反旗を翻し、三木城に籠城しました。

1580年1月、長治は食料が尽き、城内の人々が飢え苦しむ中で、自らと弟、叔父の切腹を条件に城兵の助命を申し出ました。これを受け入れた秀吉は、長治の切腹を許可しました。1月17日、長治は家族を刺殺した後、自らも切腹し、その際、「我々が切腹をして皆の命が助かるのであればこれ以上の喜びはない」と述べました。彼のこの行動は、名誉と忠義を重んじる武士としての決断であり、多くの家臣たちの命を救うことになりました。

三木城の籠城戦はどのように進展したのか

三木城の籠城戦は、1578年から1580年にかけて行われた重要な戦闘で、別所長治が城主を務める三木城が舞台となりました。この戦いは、豊臣秀吉が中国地方を征服する過程で発生し、長期にわたる籠城戦に発展しました。

## **戦闘の経過**

1. **背景**:

- 織田信長の命を受けた秀吉は、中国地方の毛利氏を討つために播磨に侵攻しました。別所長治は信長に反旗を翻し、三木城を拠点としたため、秀吉は彼を攻撃することになります。

2. **籠城戦の開始**:

- 別所長治は、約7,500人の兵士と共に三木城に籠城しました。秀吉は兵糧攻めを実施し、周囲に付城を築いて補給路を断ちました。この結果、三木城内は次第に食料不足となり、惨状が広がります。

3. **困窮と決断**:

- 1580年1月には食料が尽き、兵士たちは草木や動物の肉まで食べ尽くす状態になりました。別所長治は、自らと一族の切腹を条件に城兵の助命を求める決断を下します。

4. **終結**:

- 1580年1月17日、別所長治とその弟友之は切腹し、三木城は降伏しました。この戦いは「三木の干殺し」として知られ、多くの犠牲者を出した悲劇的な籠城戦として記録されています。

## **結果と影響**

三木城の陥落により、秀吉は播磨平定を完了させ、その後も西国の他の城を次々と攻略していきました。この戦いは秀吉の攻城戦における名声を高める要因となり、日本史において重要な位置づけを持っています。

別所長治が織田信長と豊臣秀吉に気に入られた理由は何か

別所長治が織田信長と豊臣秀吉に気に入られた理由は、彼の戦略的な立場や家族背景、そして信長や秀吉との関係性に起因しています。

## 織田信長との関係

1. **早期の支持**: 別所長治は、父を早くに失い若くして家督を継いだ後、織田信長に早くから味方していました。信長の中国攻めにおいて、彼は重要な役割を果たすことが期待されていました。

2. **軍事的貢献**: 長治は信長の命令で羽柴秀吉の指揮の下、中国地方への侵攻に参加し、特に播磨国での戦闘において先鋒として活躍しました。このような軍事的貢献が信長からの評価を高めました。

## 豊臣秀吉との関係

1. **軍議への参加**: 別所家は秀吉の指導の下で軍議に参加し、彼の戦略を支持する立場にありました。特に、播磨国での軍事行動では、秀吉と連携することで自らの地位を強化しようとしていました。

2. **名門としての自負**: 別所氏は名門であり、その出自から秀吉には従えないという意識があったとされています。これは彼が後に反旗を翻す要因ともなりましたが、最初は秀吉との関係を重視していたことも事実です。

## まとめ

別所長治は、織田信長と豊臣秀吉から気に入られた背景には、彼自身の軍事的貢献や家族による支持がありました。しかし、最終的には内部の対立や外部からの圧力によって反旗を翻し、悲劇的な結末を迎えることになります。

伯父賀相の讒言はどのような影響を与えたのか

伯父賀相の讒言は、源義仲に対して深刻な影響を与えました。この讒言は、木曽義仲が平氏と通じているという虚偽の情報であり、源頼朝が木曽義仲に対して軍を差し向ける口実となりました。

## 讒言の内容と背景

**源頼朝の警戒**

源頼朝は、木曽義仲の勢力拡大を脅威と感じており、彼が平氏と結託しているとの情報を受けて、義仲に対する攻撃を決意しました。この状況下で、武田氏が「木曽義仲は平氏に通じて息子を婿入りさせようとしている」との讒言を流しました。

**軍事行動の引き金**

この讒言により、源頼朝は1183年に木曽義仲に対して軍勢を派遣しました。木曽義仲は本来平氏との戦いに集中すべきでしたが、内戦に巻き込まれ、彼自身の領地を守るために越後国へ撤退することになりました。これにより、彼の戦略的立場は大きく損なわれました。

## 結果

伯父賀相の讒言は、木曽義仲が平氏との戦いから内戦へと引き込まれる要因となり、結果として彼の勢力拡大を阻止しました。この出来事は、源氏同士の争いを引き起こし、最終的には木曽義仲の運命を大きく変えることになりました。

三木城の城兵たちはどのようにして助命を条件にしたのか

三木城の城兵たちが助命を条件に開城した経緯は、城主別所長治の決断によるものでした。1580年1月、長治は約20か月にわたる籠城戦の結果、食糧が尽き、城内の状況が極めて厳しくなっていました。このような状況下で、長治は秀吉に対し、自らとその一族の切腹を条件に、残る城兵と領民の命を救うことを申し出ました。

具体的には、長治は1月16日に城内で別れの宴を催し、翌日の17日に弟友之や他の一族とともに自害しました。この際、長治の辞世の句には「今はただ うらみもあらじ 諸 人の いのちにかはる 我身とおもへば」とあり、彼は自らの死をもって他者の命を救おうとする覚悟を示しました。

一般的には、長治の行動により城兵たちは助命されたとされていますが、一部の史料では逆に皆殺しにされたという記録も残っており、その真相は不明です。このように、三木城の開城は長治の覚悟と戦局の厳しさから生じたものであり、その後の歴史的評価についてはさまざまな見解があります。

別所長治が自害した際の状況はどのようなものだったのか

別所長治の自害は、1580年1月17日に三木城で行われました。この事件は「三木の干殺し」として知られる兵糧攻めの結果であり、彼の決断は多くの家臣やその家族に深い影響を与えました。

## 背景

別所長治は、織田信長や豊臣秀吉に仕えていた若い城主であり、享年は23歳または26歳とされています。彼は1578年から続いた三木合戦で秀吉に対抗しましたが、長期にわたる籠城戦の末、城内は飢餓状態に陥りました。秀吉は周囲の支城を攻め落とし、補給路を断つことで三木城を孤立させました。

## 自害の決断

1月15日、長治は自身と家族の切腹を条件に城兵たちの命を助けるよう申し入れました。この申し出が受け入れられ、翌日には最後の酒宴が行われました。長治は、家族や家臣たちと共にこの宴を楽しんだ後、1月17日に自害することを決意しました。

### 最期の行動

長治はまず自らの子供たちを殺し、その後妻も同様に自害させました。彼は「今はただ怨みもあらじ 諸人のいのちにかはる 我身と思へば」という辞世を詠み、自身の死が他者の命を救うことになると信じていました。自害後、彼の一族も同様に切腹し、三木城は開城されました。

## 結果と影響

長治の自害によって、彼の家臣たちは助命されたと一般には伝えられていますが、一部資料では逆に皆殺しにされたとも言われており、その真相は不明です。この出来事は日本の戦国時代における悲劇的な出来事として記憶されています。