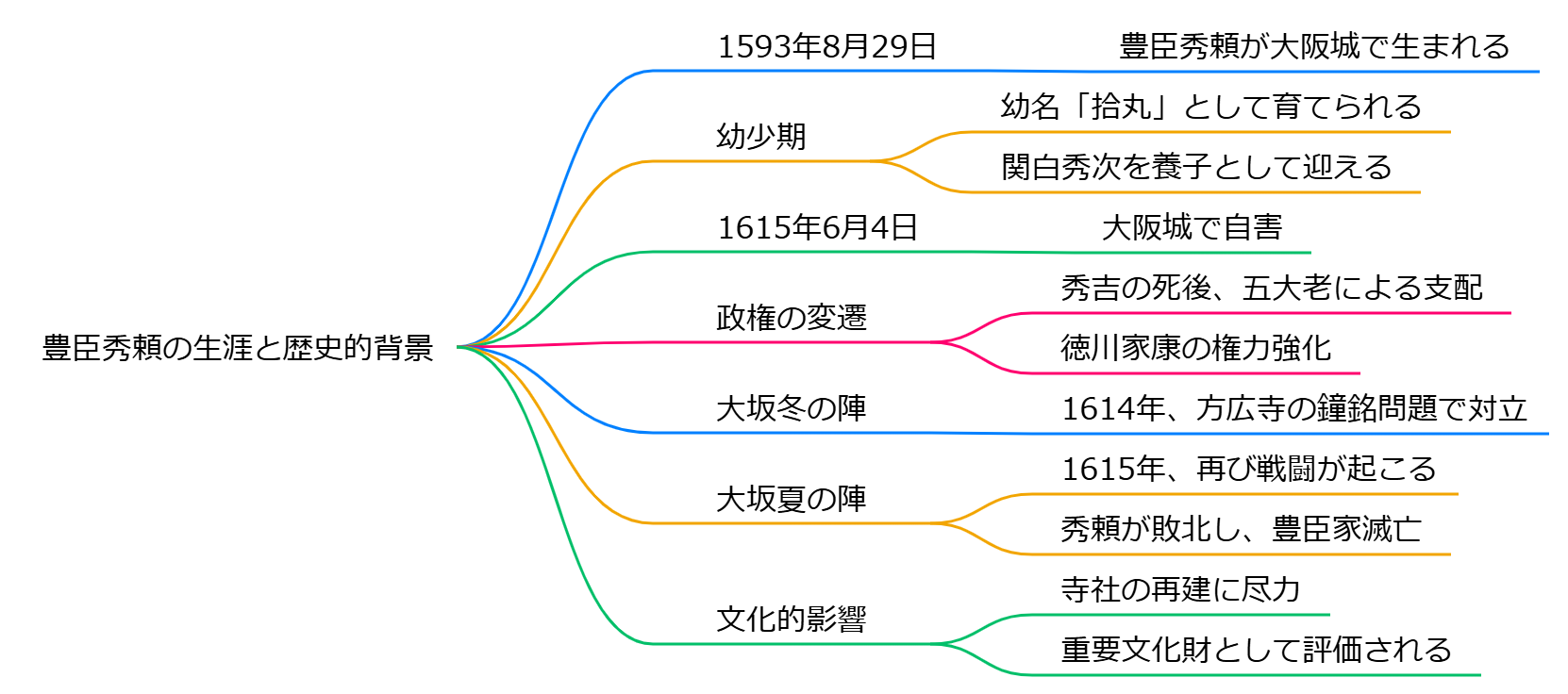

豊臣秀頼の生涯と歴史的背景

基本情報

豊臣秀頼(とよとみ ひでより)は、1593年8月29日に大阪城で生まれ、1615年6月4日に自害するまでの短い生涯を送りました。

彼は豊臣秀吉の第二子であり、母は淀殿(茶々)です。

秀頼は、父の死後に豊臣家の後継者としての地位を引き継ぎましたが、彼の治世は徳川家康の台頭と重なり、困難な時代を迎えました。

幼少期と後継者としての位置づけ

秀頼は、父・秀吉が57歳の時に生まれました。

秀吉は、彼が生まれる前に他の子供を失っており、秀頼の誕生は特に待望されていました。

秀頼は幼名を「拾丸」とし、特別な扱いを受けて育てられました。

秀吉は、秀頼が幼少期に関白秀次を養子として迎え入れましたが、秀次が自害した後、秀頼が正式な後継者としての地位を確立しました。

政権の変遷と対立

秀吉の死後、秀頼は五大老と呼ばれる武将たちによって支配されることになりました。

特に、徳川家康が権力を強化し、秀頼の影響力を制限しました。

1614年、方広寺の鐘銘問題をきっかけに、徳川家との対立が激化し、大坂冬の陣が勃発しました。

この戦争は一時的に和解を見せましたが、1615年には再び戦闘が起こり、大坂夏の陣で秀頼は敗北しました。

最期と豊臣家の滅亡

大坂夏の陣の結果、秀頼は大阪城で自害し、豊臣家は滅亡しました。

彼の死は、豊臣家の終焉を象徴するものであり、彼の子供たちも悲惨な運命を辿りました。

秀頼は、母・淀殿と共に自害し、彼の子供である国松も捕らえられ、処刑されました。

文化的影響と評価

秀頼は、戦乱の時代においても文化的な寄進を行い、寺社の再建に尽力しました。

彼の寄進によって建設された多くの寺院は、現在でも重要文化財として評価されています。

彼の治世は短かったものの、豊臣家の歴史において重要な役割を果たしました。

豊臣秀頼の生涯は、戦国時代の終焉と江戸時代の幕開けを象徴するものであり、彼の存在は日本の歴史において重要な位置を占めています。

豊臣秀頼

豊臣秀頼

豊臣秀頼は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての日本の武将であり、豊臣秀吉の三男です。彼の生涯は、父の影響とその後の歴史的な動乱に深く影響されました。

## 生い立ちと背景

- **誕生**: 秀頼は1593年に大坂城で生まれました。母は淀殿(茶々)で、父は57歳の豊臣秀吉でした。秀吉は先に同じ母から生まれた子供を失っており、秀頼の健康を非常に気にかけていました。

- **幼少期**: 秀頼は幼名を拾丸とし、彼が2歳の時に秀吉は甥の豊臣秀次を抹殺し、秀頼を後継者として確立しました。秀次の娘との婚約が計画されていましたが、最終的には秀次一族が処刑されることになりました。

## 政権と権力闘争

- **政権継承**: 秀吉の死後、秀頼は1603年に家督を継ぎましたが、当時の日本は徳川家康が台頭しており、彼との権力闘争が始まりました。関ヶ原の戦い(1600年)で家康が勝利し、その後の政権運営は家康主導となりました。

- **大坂の陣**: 秀頼は方広寺鐘銘事件を契機に大坂冬の陣(1614年)と夏の陣(1615年)を引き起こしました。これらの戦いで敗北し、大坂城が落城した際には、自ら命を絶ちました。彼と共に母・淀殿も自害しました。

## 最後の日々

- **滅亡**: 秀頼が自害した後、豊臣氏は滅亡し、彼の子供である国松も捕らえられ、斬殺されました。このようにして豊臣家は歴史から姿を消しました。

豊臣秀頼は、その短い生涯を通じて、日本の歴史における重要な人物であり、父・秀吉の遺志を受け継ぎながらも、時代の波に翻弄された悲劇的な存在でした。

豊臣秀頼が成人した後、どのような政治的影響力を持ったの

豊臣秀頼が成人した後の政治的影響力は、彼が直面した権力の変動とその背景に大きく依存していました。以下にその概要を示します。

## 成人後の権力構造

**五大老・五奉行体制の崩壊**

秀頼は1597年に元服し、父・秀吉の死後(1598年)、豊臣政権は五大老(家康、毛利輝元、前田利家、宇喜多秀家、上杉景勝)と五奉行(石田三成など)による合議制で運営されました。しかし、関ヶ原の戦い(1600年)で家康が勝利すると、この体制は崩壊し、秀頼を支えるべき大名たちが次々と失脚しました。特に西軍の中心だった宇喜多秀家は流罪となり、毛利輝元や上杉景勝も権力を大幅に削減されました。

**家康の台頭**

関ヶ原の戦いの結果、徳川家康は豊臣政権内で実質的な権力を掌握しました。家康は敗者から没収した領地を自らの支持者に分配し、これにより彼の権力基盤は強化されました。秀頼は名目上の指導者として存在していましたが、実際には家康に対抗する力を持たない状況でした。

## 秀頼の影響力と限界

**政治的な実権の欠如**

秀頼が成人しても、彼には実質的な政治的影響力がほとんどありませんでした。彼は家康との関係を利用することが求められましたが、周囲からの支持を得ることは難しく、特に反家康派である石田三成との連携も失敗に終わりました。結果として、秀頼は形式的な存在に留まり、その意向を反映することができませんでした。

**最終的な運命**

1615年、大坂夏の陣で豊臣家は最終的に滅亡し、秀頼も自害することとなります。このように、成人後の秀頼は一時的な存在感を持ちながらも、実際には周囲の権力闘争によってその影響力を制約され続けました。

## 結論

豊臣秀頼が成人した後、その政治的影響力は非常に限られており、主に徳川家康による権力掌握と内部抗争によって制約されていました。彼の名目上の地位にもかかわらず、実際には豊臣政権内での影響力を行使することはできず、その結果として豊臣家は衰退していきました。

豊臣秀頼が成人した後、五大老の影響力はどう変わったの

豊臣秀頼が成人した後、五大老の影響力は劇的に変化しました。この変化は、豊臣政権の運営とその後の歴史に大きな影響を与えました。

## 秀頼の成人と五大老の役割

**五大老制度の設立**

豊臣秀吉は、彼の死後に豊臣家を守るために五大老制度を設けました。この制度では、徳川家康、前田利家、毛利輝元、宇喜多秀家、上杉景勝が選ばれ、彼らは秀頼を支える役割を担いました。特に家康は筆頭大老として突出した地位にありました。

**政権運営の実態**

秀頼が成人した際、彼はまだ政治経験が乏しく、実質的な政務は五奉行によって執行されていました。五奉行は石田三成を中心に構成され、彼らは豊臣政権の実務を担当していましたが、五大老との関係が緊張することもありました。

## 影響力の変化

**前田利家の死去と権力バランスの崩壊**

1599年に前田利家が死去すると、五大老間のパワーバランスは大きく崩れました。利家は人望が厚く、彼の死後、家康が中心となり政務を取り仕切るようになりました。これにより、家康の影響力が増し、他の大老たちとの関係も変化しました。

**反家康派の台頭**

石田三成は反家康派を結成し、毛利輝元を総大将として挙兵しました。これは五奉行と五大老間の対立を象徴する出来事であり、この対立が後の関ヶ原合戦へとつながります。関ヶ原合戦(1600年)で家康が勝利すると、彼の権力はさらに強化され、豊臣政権内での五大老の影響力は事実上消失しました。

## 結論

豊臣秀頼が成人した後、五大老は一時的には影響力を持ち続けましたが、その後の前田利家の死や関ヶ原合戦によって、その権力構造は崩壊し、最終的には徳川家康による支配体制へと移行しました。この過程で、五大老と五奉行間の力関係や役割分担も劇的に変わりました。

関ヶ原の戦いが豊臣秀頼の政治的影響力に与えた影響は

関ヶ原の戦いは、豊臣秀頼の政治的影響力に決定的な打撃を与えました。この戦いは、豊臣政権の内部抗争と外部からの圧力が交錯する中で発生し、結果として豊臣家の凋落を招く重要な転機となりました。

## 五大老・五奉行体制の崩壊

関ヶ原の戦いの結果、豊臣秀頼を支えるはずだった五大老・五奉行体制が崩壊しました。西軍の主力であった宇喜多秀家は敗北後に流罪となり、他の有力者も権力を失いました。特に、挙兵の首謀者である石田三成は捕らえられ斬首され、残る奉行たちも所領を没収されるなど、豊臣政権内での政治的支持基盤が壊滅状態に陥りました。

## 権力の集中と領地の喪失

戦後、徳川家康は勝者として権力を集中させました。豊臣秀頼は元々約220万石の領地を持っていましたが、関ヶ原後にはわずか65万石に減少し、実質的には一大名としての立場に転落しました。このような状況では、秀頼が政治的影響力を持つことは困難でした。

## 秀頼の立場とその後

関ヶ原以降、秀頼は名目上の権力を持っていたものの、その実権は徳川家康に奪われていました。彼が出陣しなかったことも、西軍の士気を低下させる要因となり、結果として豊臣家が分裂しやすい状況を生み出しました。最終的には、大坂の陣での敗北によって豊臣家は滅亡し、秀頼も自刃することとなります。

## 結論

関ヶ原の戦いは、豊臣秀頼にとって致命的な転機となり、その後の政治的影響力を著しく減少させました。彼が支えるべき体制が崩壊し、権力と領地を失ったことで、豊臣家は最終的には滅亡へと向かうこととなります。この戦いは、日本史における重要な転換点であり、豊臣政権から徳川幕府への移行を決定づけた出来事です。

前田利家が豊臣秀頼の教育係になった理由は

前田利家が豊臣秀頼の教育係となった理由は、主に彼の豊臣秀吉との深い信頼関係と、秀吉の死後の政局における重要な役割に起因しています。

## 信頼関係

前田利家は秀吉の幼なじみであり、長年の友人関係を築いていました。彼は秀吉から非常に信頼されており、その人柄も律儀であることから、秀頼の傅役(教育係)に選ばれました。利家は、秀頼と共に大坂城に入って彼を補佐するよう命じられました。この選任は、秀吉が亡くなる前に彼が仕組んだ政権の安定策の一環でもありました。

## 政局の背景

1598年、秀吉が亡くなると、利家は五大老の一員として豊臣政権を支える立場にありました。秀吉は、幼い秀頼が成人するまでの政治運営を安定させるために、利家を含む有力大名たちにその責任を託しました。利家が教育係となることで、政権内での権力バランスを保ち、大坂城内での混乱を防ぐ狙いもあったと考えられます。

## 結論

このように、前田利家が豊臣秀頼の教育係になった背景には、彼自身の人柄や秀吉との親密な関係、そして政局の安定を図るための戦略的な選択があったことが挙げられます。

豊臣秀頼が成人した後、徳川家康の権力はどのように強化されたの

豊臣秀頼が成人した後、徳川家康の権力は以下のように強化されました。

## **権力の基盤**

1. **秀吉の遺志と家康の立場**:

- 豊臣秀吉は亡くなる直前に「豊臣秀頼が成人するまで政治は徳川家康に託す」と告げており、家康は五大老の筆頭として実質的な権力を持っていました。これにより、家康は豊臣政権内での影響力を強化し、他の大名に対しても優位に立つことができました。

2. **関ヶ原の戦い**:

- 1600年の関ヶ原の戦いで家康が勝利したことにより、彼は豊臣政権内での主導権を確保しました。この戦いは単なる徳川軍対豊臣軍の戦闘ではなく、豊臣政権内での権力争いでもありました。家康はこの勝利を利用して、自らの領地を増やし、豊臣秀頼を65万石という小さな大名に追いやりました.

## **権力強化の具体策**

1. **将軍職の世襲**:

- 1603年に征夷大将軍に就任し、1605年には息子秀忠に将軍職を譲ることで、徳川家による将軍職の世襲を確立しました。これにより、家康は名実ともに日本の支配者としての地位を強固なものとしました。

2. **経済的基盤の拡大**:

- 家康は自身の領土を250万石から400万石に増加させ、さらに太閤蔵入地を東軍の諸大名に分配しました。この結果、豊臣家は経済的にも劣位に置かれることとなり、政治的影響力も低下しました.

3. **豊臣家への圧力と統制**:

- 家康は1611年に豊臣秀頼と会見した際、彼が聡明な青年に成長していることを確認しつつも、豊臣家を滅ぼす決意を固めました。その後、一国一城令や武家諸法度を発布し、大名たちを厳しく統制することで、自らの権力をさらに強化しました。

## **結論**

このような一連の動きによって、徳川家康は豊臣秀頼が成人した後もその権力を着実に強化し、日本全体を支配する立場へと移行していきました。最終的には、豊臣家が滅亡することとなり、江戸幕府が成立する土台が築かれました。

五大老と五奉行の制度が実際にどのように機能したの

五大老と五奉行の制度は、豊臣秀吉が自身の死後も政権を維持するために設けた重要な政治体制であり、実際には以下のように機能しました。

## 制度の構成と目的

五大老は、主に有力な大名から構成され、豊臣政権の最高意思決定機関として機能しました。具体的には、徳川家康、毛利輝元、前田利家、宇喜多秀家、上杉景勝がメンバーです。彼らは政権の安定を図るために合議制で重要な政策を決定しました。

一方、五奉行は秀吉の直属の部下であり、石田三成、増田長盛、前田玄以、長束正家、浅野長政がそのメンバーです。五奉行は主に行政や司法業務を担当し、具体的には蔵米の出納や治安維持などを行いました。

## 実際の機能

### 役割分担

五奉行はそれぞれ異なる専門分野を持ち、以下のような役割を果たしました:

- **石田三成**: 行政担当

- **浅野長政**: 司法担当

- **前田玄以**: 宗教担当

- **増田長盛**: 土木担当

- **長束正家**: 財政担当.

このように、五奉行は日常的な行政業務を実施しながら、五大老と連携して政権運営を支えました。

### 上下関係と権力構造

伝統的には五大老が格上と見なされていましたが、近年の研究では五奉行も重要な役割を果たしていたことが指摘されています。特に石田三成は秀吉から直接指名されたため、その影響力は大きかったとされています。実際には、五奉行は自らを「年寄」と呼び、一方で五大老は「奉行」と称することで、自らの地位を強調していたという見解もあります。

## 結論

五大老と五奉行の制度は、豊臣政権の安定化に寄与し、それぞれ異なる役割を持ちながら相互に補完し合う形で機能しました。この制度は特に関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たし、その後の日本史にも大きな影響を与えました。

関ヶ原の戦いが秀頼の生涯にどのような影響を与えたの

関ヶ原の戦いが秀頼の生涯にどのような影響を与えたの

関ヶ原の戦いは豊臣秀頼の生涯に多大な影響を与えました。

まず、この戦いにより、秀頼を支えるはずだった五大老五奉行体制が崩壊しました。西軍の主力だった宇喜多秀家は八丈島に流罪となり、毛利輝元と上杉景勝も大幅減封で力を失いました。これにより、秀頼の政治的基盤が大きく揺らぎました。

次に、豊臣家の経済的・軍事的基盤が著しく弱体化しました。関ヶ原の戦い後、徳川家康は豊臣家の領地を大幅に削減しました。全国にあった222万石の約4分の3が削減され、豊臣家の領地は摂津・河内・和泉の3カ国、65万石にまで減少しました。さらに、豊臣家の重要な財源であった石見銀山や生野銀山も家康の直轄領となりました。

また、秀頼の周囲の政治状況も大きく変化しました。豊臣秀吉時代からの側近たちが次々と死去し、秀頼の母である淀君ら「反徳川」の強硬派が豊臣家の実権を握るようになり、豊臣家の孤立が深まっていきました。

最終的に、関ヶ原の戦いから約15年後の大坂の陣で、秀頼は自害することとなりました。関ヶ原の戦いが豊臣家の凋落の始まりとなり、秀頼の短い生涯を決定づけたと言えるでしょう。

関ヶ原の戦いが豊臣秀頼の政治的立場にどのような影響を与えたの

関ヶ原の戦いは豊臣秀頼の政治的立場に深刻な影響を与えました。

まず、豊臣秀頼を支える五大老五奉行体制が崩壊しました。西軍主力だった宇喜多秀家は八丈島に流され、毛利輝元と上杉景勝も大幅減封となりました。五奉行のうち、石田三成は斬首され、長束正家は自害、増田長盛は所領を没収されました。

次に、豊臣家の領地が大幅に削減されました。関ヶ原の戦い後、徳川家康は太閤直轄地の約4分の3を東軍への恩賞として分配し、豊臣家の所領は摂津・河内・和泉の約65万石にまで縮小されました。

さらに、徳川家康が征夷大将軍に就任し、江戸幕府を開いたことで、豊臣家と徳川家の立場が逆転しました。豊臣秀頼は、大坂城に閉じ込められるような状況となりました。

これらの結果、豊臣秀頼の政治的影響力は著しく低下し、徳川家康に政治的実権が集中していきました。豊臣家は孤立を深め、最終的には大坂の陣へと至る道筋が作られたのです。

関ヶ原の戦いが豊臣秀頼の生活様式にどのような変化をもたらしたの

関ヶ原の戦いは豊臣秀頼の生活様式に大きな変化をもたらしました。

まず、豊臣家の政治的・経済的基盤が大幅に縮小しました。関ヶ原の戦い後、豊臣家の領地は222万石から65万石にまで削減されました。これにより、秀頼の権力と富は大きく制限されることになりました。

次に、豊臣家を支える政治体制が崩壊しました。五大老五奉行体制が崩壊し、多くの重要人物が失脚または処刑されました。例えば、西軍主力だった宇喜多秀家は八丈島に流され、石田三成は斬首されました。これにより、秀頼を支える政治的な後ろ盾が失われました。

さらに、豊臣家の経済基盤も弱体化しました。石見銀山や生野銀山といった重要な財源が家康の直轄領となり、長崎奉行や堺奉行も家康の家臣が就任するようになりました。これにより、秀頼の経済的な自由度は大きく制限されたと考えられます。

これらの変化により、秀頼の生活様式は以前の豪華絢爛な桃山文化の中心から、より制限された環境へと変化したと推測されます。徳川家康に政治的実権が集中し、秀頼は名目上の主君でありながら、実質的には徳川家の監視下に置かれる立場となったと考えられます。

関ヶ原の戦いが豊臣秀頼と徳川家康の関係にどのような影響を与えたの

関ヶ原の戦いは、豊臣秀頼と徳川家康の関係に決定的な影響を与え、両者の力関係を大きく変えました。

## 豊臣家の地位低下

関ヶ原の戦い後、豊臣秀頼の立場は大きく弱体化しました:

- 秀頼は60万石程度(摂津・河内・和泉)の一大名に転落しました。

- 豊臣家は実質的な支配力を失い、徳川家の台頭を許すことになりました。

## 徳川家康の権力強化

一方、徳川家康は関ヶ原の戦いの勝利により、その権力を大幅に強化しました:

- 家康は戦後、西軍93大名(合計506万石)を改易(領地没収)とし、自身に味方した大名の領地を大幅に加増しました。

- 家康は豊臣政権の「家老」から実質的な支配者へと立場を変えました。

## 両者の関係悪化

関ヶ原の戦い以降、秀頼と家康の関係は徐々に悪化していきました:

1. 1611年、家康が秀頼と会見した際、秀頼が聡明な青年に成長していたことを知り、家康は政権の永続を図るため、秀頼を滅ぼす決意をしたとされています。

2. 家康は豊臣家への警戒心を強め、最終的には豊臣家滅亡を目指すようになりました。

3. 1614年、家康は方広寺の鐘銘を口実に20万の大軍で大坂城を包囲し、大坂冬の陣を開始しました。

## 最終的な対決へ

関ヶ原の戦いから約15年後、両者の関係は決定的な対立へと発展しました:

- 1615年、大坂夏の陣で再戦となり、秀頼は自害し、豊臣家は滅亡しました。

このように、関ヶ原の戦いは豊臣秀頼と徳川家康の関係を根本から変え、豊臣家の衰退と徳川家の台頭をもたらし、最終的には豊臣家の滅亡へとつながる重大な転換点となったのです。

関ヶ原の戦いが豊臣秀頼の後継者問題にどのような影響を与えたの

関ヶ原の戦いは豊臣秀頼の後継者問題に重大な影響を与えました。以下にその主な影響を説明します。

## 豊臣家の権力基盤の崩壊

関ヶ原の戦いの結果、豊臣秀頼を支えるはずだった五大老五奉行体制が崩壊しました。

- **五大老の没落**: 西軍主力だった宇喜多秀家は八丈島に流罪となり、毛利輝元と上杉景勝も大幅減封となって力を失いました。

- **五奉行の壊滅**: 石田三成は斬首、長束正家は自害、増田長盛は所領没収となりました。

この結果、豊臣家の権力基盤が大きく損なわれ、秀頼の後継者としての地位が脆弱化しました。

## 徳川家康の権力集中

関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、事実上の国内最高権力者の座につきました。家康は以下の理由から権力を集中させることができました:

1. 敗者(西軍諸将)から没収した領地を東軍諸将に分配する権限を持った。

2. 政治の本質である利害調整において、経験・実績・財力を持つ家康が中心的役割を果たすようになった。

## 豊臣家の凋落

関ヶ原の戦い後、豊臣家は以下のような状況に置かれました:

- 秀頼はまだ7歳で、政治的影響力を持つには若すぎました。

- 家康が征夷大将軍となり、徳川家の権力が強化されました。

- 豊臣家は名目上は徳川家より上位にありましたが、実質的な権力は徳川家に移っていました。

## 最終的な対決への布石

関ヶ原の戦いは、豊臣家と徳川家の最終的な対決への布石となりました。家康は秀頼の成長を警戒し、自身の生きているうちに決着をつけようと考えるようになります。これが後の大坂の陣につながり、最終的に豊臣家の滅亡をもたらすことになりました。

関ヶ原の戦いは、豊臣秀頼の後継者としての地位を大きく揺るがし、徳川家康の台頭を決定的なものとしました。これにより、豊臣家の権力基盤は崩壊し、秀頼の将来に暗い影を落とすこととなったのです。

関ヶ原の戦いが豊臣秀頼の家臣団にどのような影響を与えたの

関ヶ原の戦いは豊臣秀頼の家臣団に以下のような重大な影響を与えました。

1. 豊臣政権の権力構造の崩壊

秀頼を支えるはずだった五大老五奉行体制が崩壊しました。西軍の主力だった宇喜多秀家は八丈島に流され、毛利輝元と上杉景勝は大幅減封となりました。五奉行では石田三成が斬首され、長束正家は自害、増田長盛は所領を没収されました。

2. 豊臣家の経済基盤の弱体化

豊臣家の領地が大幅に削減されました。関ヶ原の戦い後、全国にあった222万石の約4分の3が削減され、豊臣家の領地は摂津・河内・和泉の3カ国、65万石にまで減少しました。さらに、豊臣家の財源を担っていた石見銀山、生野銀山は家康の直轄領となりました。

3. 家臣団内部の対立構造の顕在化

朝鮮出兵時から存在していた「文治派」(石田三成・増田長盛ら)と「武断派」(加藤清正・黒田長政ら)の対立が、関ヶ原の戦いで決定的となりました。この対立は豊臣家臣団の分裂をもたらしました。

4. 豊臣家の政治的影響力の低下

徳川家康が征夷大将軍に就任し、その後秀忠に継承されたことで、豊臣家の天下返還の期待は打ち砕かれました。また、長崎奉行や堺奉行も家康譜代の家臣が就任するようになり、豊臣家の影響力は著しく低下しました。

これらの影響により、豊臣秀頼の家臣団は分断され、弱体化し、最終的に徳川家との対立を避けられない状況に追い込まれていったのです。

豊臣秀頼が大坂の陣でどのように戦ったの

豊臣秀頼が大坂の陣でどのように戦ったの

豊臣秀頼は大坂の陣において、以下のように戦いました:

## 冬の陣

1614年、徳川家康が20万の大軍で大坂城を包囲した際、秀頼は城内に籠城しました。10万もの牢人や真田幸村らの活躍により、当初は徳川軍の攻撃を効果的に防ぎました。

## 和議と致命的な譲歩

冬の陣後、秀頼は徳川家康との和議に応じましたが、これが大きな転機となりました。和議の条件として、大坂城の守りの要である総堀を埋めることを承諾してしまったのです。この決定により、大坂城の防御力は著しく低下しました。

## 夏の陣

1615年、徳川軍が再び攻撃を仕掛けてきた際、秀頼は以前のような籠城戦術を取ることができなくなっていました。堀が埋められたため、秀頼は城外での野戦を余儀なくされました。

秀頼は大坂城の外側に布陣し、徳川軍の接近を阻止しようと試みました。真田幸村が茶臼山に陣を張り、善戦しましたが、最終的に徳川軍の大軍を前に敗北を喫しました。

## 敗因

秀頼の敗因は単に城の堀を埋められたことだけではありませんでした。以下の要因も大きく影響しています:

1. 優秀な指揮官の不足:豊臣軍の多くは浪人衆で構成され、真田幸村や長宗我部盛親などの元大名は少数でした。

2. 団結力と連携の欠如:寄せ集めの兵士たちの間で十分な連携が取れませんでした。

3. 徳川家康の策略:家康は豊臣家を挑発し、秀頼を絶望的な状況に追い込んでいきました。

結果として、秀頼は不利な条件での戦いを強いられ、真田幸村らの奮戦むなしく敗北し、豊臣家は滅亡の道を辿ることとなりました。

豊臣秀頼が大坂の陣で選んだ戦略はどのようなものだったの

豊臣秀頼が大坂の陣で選んだ戦略は、主に籠城戦術を中心としたものでした。この戦略には以下の特徴がありました:

1. 大坂城での籠城:秀頼と豊臣家の宿老たちは、堅固な大坂城に立て籠もる作戦を採用しました。

2. 防御体制の強化:

- 総構の修理と櫓の建築

- 周辺に砦を築き、警戒・連絡線を確保

- 真田信繁による「真田丸」の構築

3. 兵力の増強:秀吉の遺した莫大な金銀を用いて全国から浪人衆を集めて召し抱えました。

4. 物資の確保:大坂にあった徳川家をはじめ諸大名の蔵屋敷から蔵米を接収し、兵糧の買い入れを行いました。

5. 地形の利用:淀川の堤を切って大坂一帯を水没させ、大坂城を浮城にしようとする試みもありましたが、幕府方に阻止されました。

この籠城戦術の主な目的は、徳川軍を疲弊させ、有利な講和条件を引き出すことでした。しかし、この戦略には重大な欠点がありました:

1. 援軍を期待できない孤立した状況での籠城

2. 徳川軍の新技術(大筒による砲撃)に対する脆弱性

3. 野戦の機会を逃したこと

結果として、秀頼の選んだ籠城戦術は、徳川家康の謀略と新技術の前に崩れ去り、最終的には豊臣家の滅亡につながりました。

真田幸村の奮戦がどのように影響したの

真田幸村の奮戦は、大坂の陣において豊臣方に大きな影響を与えました。

## 大坂冬の陣での活躍

幸村は大坂城南側に「真田丸」と呼ばれる出城を築き、巧みな戦略で徳川軍を撃退しました。

**真田丸の特徴:**

- 規模: 奥行き270m、幅280m

- 防御: 9mの深さを持つ空堀

幸村の戦略は以下のような成果を上げました:

1. 前田利常軍を挑発して真田丸に誘い込み、急勾配の空堀で銃撃

2. 井伊直孝と松平忠直の軍勢も撃退

## 和議への貢献

幸村の奮戦は、豊臣方が徳川との和議にこぎ着けるための大きな要因となりました。徳川家康は幸村の活躍を目の当たりにし、徳川方への寝返りを勧める使者を送りましたが、幸村は豊臣への忠義を貫き、これを拒否しています。

## 巧みな戦術

幸村は父から受け継いだ「真田戦法」を駆使し、敵を引き付けてから一気に反撃する戦術を展開しました。さらに、内通者の存在を逆手に取り、偽の合図で敵をおびき寄せるなど、巧妙な策略も用いています。

## 歴史的影響

幸村の奮戦は、後世に語り継がれる伝説となりました。江戸時代の庶民の間で人気を博した「難波戦記」という物語では、幸村が徳川家康を追い詰めるヒーローとして描かれ、日本人に愛される存在となったのです。

真田幸村の奮戦は、実際の戦況に影響を与えただけでなく、後世の日本文化にも大きな影響を及ぼしたと言えるでしょう。

豊臣秀頼が家康と会見した際の具体的な内容は何だったの

1611年(慶長16年)3月28日に京都の二条城で行われた徳川家康と豊臣秀頼の会見の具体的な内容は以下の通りです。

## 会見の流れ

1. 到着と挨拶:

- 秀頼は朝8時頃に二条城に到着しました。

- 門外で降りた秀頼は、玄関先まで出迎えた家康に丁寧な挨拶をしました。

2. 入室:

- 家康は秀頼を対等な立場で迎えようとしましたが、秀頼は固辞して家康を先に上げました。

3. 儀式:

- 「三献の祝い」が行われ、秋元泰朝が媒酌を務めました。

4. 贈り物の交換:

- 家康から秀頼へ:

- 盃に酒を注ぐ

- 大左文字の刀と脇差

- 秀頼から家康へ:

- 返杯

- 一文字の刀、左文字の脇差

5. 高台院の参加:

- 秀吉の正室である高台院も臨席し、盃を受けました。

6. 会食:

- 会見後、酒や吸い物などの昼食がありました。

## 会見の特徴

- 会見は約2時間続きました。

- 具体的な会話内容は記録に残っていませんが、形式的な挨拶と儀礼的な所作で終始した可能性が高いです。

- 家康は久しぶりに見る秀頼の成長ぶりに驚いたとされています。

この会見は、豊臣家が徳川家に「臣下の礼」をとったと解釈されることもありますが、家康が秀頼を対等に扱おうとした点や、互いに贈り物を交換した点から、両家の関係性は複雑であったことがうかがえます。

方広寺鐘銘事件が大坂の陣にどのように影響したの

方広寺鐘銘事件は、大坂の陣の直接的な引き金となった重要な出来事でした。この事件が大坂の陣に与えた影響は以下の通りです。

## 事件の概要と影響

方広寺鐘銘事件は、豊臣秀頼が再建した京都の方広寺大仏殿の梵鐘に刻まれた銘文をめぐって起こりました。この銘文に「国家安康」「君臣豊楽」という文字が含まれていたことが、徳川家康によって問題視されました。

### 徳川家の反応

- 家康は、この銘文が徳川家を冒涜し、豊臣家の繁栄を願うものだと解釈しました。

- 朱子学者の林羅山は、この銘文に家康への呪詛の意図があると豊臣家を糾弾しました。

### 事態の悪化

1. 家康は方広寺の落慶法要を無期限で延期させました。

2. 豊臣側の釈明の試みは失敗し、かえって内部の不信を招きました。

3. 秀頼は家康の提示した交渉に応じず、両者の関係は悪化しました。

## 大坂の陣への発展

この事件は、家康が秀頼を討つための大義名分となりました。結果として:

1. 家康は各大名に出陣を要請し、20万の大軍を率いて大坂へ向かいました。

2. 1614年11月19日、大坂冬の陣が始まりました。

3. 翌年1615年には大坂夏の陣へと発展し、最終的に豊臣家の滅亡につながりました。

## 歴史的意義

方広寺鐘銘事件は、徳川家康が豊臣家を排除し、天下統一を完成させるための最後の一手となりました。この事件をきっかけに始まった大坂の陣は、豊臣家と徳川家の最終決戦となり、日本の歴史の転換点となったのです。

豊臣秀頼が家康の策略に陥った具体的な場面は何があったの

豊臣秀頼が家康の策略に陥った具体的な場面として、1611年(慶長16年)3月28日に行われた二条城会見が挙げられます。この会見は、家康の巧妙な策略によって秀頼を不利な立場に追い込んだ重要な出来事でした。

## 家康の策略

1. 家康は織田有楽斎(織田信長の弟)や加藤清正、浅野幸長など豊臣家ゆかりの大名を通じて秀頼に上洛を要請しました。これにより、秀頼は断ることが困難な状況に追い込まれました。

2. 家康は後陽成天皇の譲位と後水尾天皇の即位の儀式に合わせて上洛することで、秀頼との会見を正当化しました。

## 会見の様子

1. 家康は秀頼を丁重に扱い、玄関先まで出迎え、上座を譲ろうとするなど、表面上は対等な立場での会見を演出しました。

2. しかし、実際には家康が上座に着き、秀頼との力関係を明確にしました。

## 会見の結果

1. この会見により、家康は初めて豊臣家との関係を逆転させることに成功しました。

2. 家康は秀頼の成長ぶりを目の当たりにし、豊臣恩顧の大名たちの結束を確認したことで、豊臣家滅亡のシナリオを描く決心をしたとされています。

この二条城会見は、表面上は和やかな雰囲気で行われましたが、実質的には家康が秀頼に臣従を迫る場となり、豊臣家の立場を弱体化させる結果となりました。これにより、大坂の陣への導火線となり、最終的に豊臣家の滅亡につながっていったのです。

豊臣秀頼が父・秀吉の政策をどのように継承したの

豊臣秀頼が父・秀吉の政策をどのように継承したの

豊臣秀頼は、父・秀吉の政策を完全に継承することは困難でしたが、いくつかの面で秀吉の意志を引き継ごうとしました。

## 秀頼による政策継承の試み

1. **豊臣政権の正統性維持**: 秀頼は、徳川家康や江戸幕府に対して臣従する姿勢を示さず、豊臣政権の正統性を守ろうとしました。

2. **関白職の継承**: 秀吉は豊臣家を「摂関家」として位置づけ、関白職を世襲化しようとしました。秀頼もこの方針を継承しようとしましたが、実現には至りませんでした。

3. **中央集権体制の維持**: 秀吉が確立した中央集権的な秩序を維持しようとしましたが、豊臣家の権力基盤が弱体化していたため、完全な継承は困難でした。

## 秀頼の政策継承における課題

1. **若年での継承**: 秀頼はわずか6歳で豊臣家を継いだため、当初は実質的な政治運営が困難でした。

2. **豊臣家臣団の分裂**: 秀吉の死後、豊臣家臣団内部で武功派と文治派の対立が表面化し、政権の求心力が低下しました。

3. **徳川家康の台頭**: 徳川家康の影響力が増大し、豊臣家の権力基盤が徐々に弱体化していきました。

## 秀頼の立場の変化

秀頼は、徳川家康との関係において、対等性を維持しようとする一方で、家康の影響力の増大に直面しました。慶長16年(1611年)の二条城会見は、秀頼の立場の変化を示す重要な出来事でしたが、その意義については historians の間でも見解が分かれています。

結果として、秀頼は秀吉の強力な中央集権体制を完全に継承することはできませんでしたが、豊臣家の正統性と独立性を維持しようと努力しました。しかし、最終的には徳川家康との対立が深まり、大坂の陣で豊臣家が滅亡することとなりました。

豊臣秀頼が秀吉の政策を継承する際に直面した具体的な問題は

豊臣秀頼が豊臣秀吉の政策を継承する際に直面した具体的な問題は、主に以下の点に集約されます。

## **1. 幼少期の後継者問題**

秀頼は1593年に生まれ、秀吉が1598年に亡くなった際にはわずか5歳でした。これにより、政権を運営するための実権を持つ大人が必要となりました。秀吉は甥の豊臣秀次を後継者として考えていましたが、秀次を謀反の罪で抹殺したため、政権の空白が生じました。

## **2. 権力闘争と内部分裂**

秀頼の治世では、文治派(石田三成ら)と武断派(大名たち)の対立が激化しました。この対立は、特に関ヶ原の戦い(1600年)を引き起こし、家康が勝利する結果となりました。これにより、豊臣政権はさらに不安定になりました。

## **3. 家康との対立**

徳川家康は、秀頼が成長するにつれて脅威と見なすようになり、豊臣家を滅ぼす計画を進めました。家康は関ヶ原の戦い後に豊臣家との関係をさらに悪化させ、最終的には1615年の大坂の陣で豊臣家を滅ぼしました。

## **4. 政治体制の不安定性**

秀吉の死後、五大老と五奉行による合議制が導入されましたが、これが機能不全に陥り、各勢力間での権力闘争が続きました。特に武断派と文治派の対立は深刻であり、この内部分裂が豊臣政権を揺るがす要因となりました。

これらの問題は、豊臣秀頼が政権を維持しようとする中で、大きな障害となり、最終的には豊臣家の滅亡へと繋がっていきました。

豊臣秀頼が秀吉の政策を変更した点は

豊臣秀頼が豊臣秀吉の政策を変更した点は、以下のようにいくつかの重要な側面に分けられます。

## 後継者問題と政治体制の変化

**後継者の選定**

秀吉は養子の豊臣秀次を後継者として指名していましたが、秀次が謀反の疑いで切腹させられた後、実子の秀頼が後継者となりました。この選択は、豊臣政権の安定を図るための重要な転機となりました。

**政権の安定化策**

秀頼は、父・秀吉が築いた中央集権体制を維持しつつも、有力大名との連携を強化するために「御掟」を発令し、大名たちとの連署による政治的安定を図りました。これにより、政権内での権力バランスが変わり、特に徳川家康との関係が重要視されました。

## 政策の変更

**外交政策**

秀吉は一時的にキリスト教を保護していましたが、秀頼の時代にはバテレン追放令など、より厳しい宗教政策が実施されました。これは、キリスト教が持つ影響力への懸念から生じたものです。

**財政と土地制度**

秀吉による太閤検地や刀狩令などの政策は引き続き実施されましたが、秀頼の時代には戦争による財政的圧迫が増し、年貢負担が農民に重くのしかかるようになりました。これにより農民からの反発も増えました。

**大名統制の緩和**

秀吉は強力な中央集権体制を築いていましたが、秀頼の時代には地方大名との関係性が変化し、大名たちへの統制力が弱まったとの指摘があります。特に、大坂の陣では徳川家康に対抗するために大名たちを結集することが困難でした。

## 結論

豊臣秀頼は父・秀吉の政策を引き継ぎながらも、その時代背景や内外情勢に応じて外交政策や財政政策、大名統制において変更を加えました。これらの変化は豊臣政権の存続に影響を与え、その後の歴史的展開につながる重要な要素となりました。

豊臣秀頼が秀吉の政策を継承するためにどのような策略を用いたの

豊臣秀頼が豊臣秀吉の政策を継承するために用いた策略は、主に以下のような要素から成り立っています。

## 後継者としての地位確立

**秀次の排除**

秀吉は、甥の豊臣秀次を後継者として考えていましたが、秀頼が生まれた後、秀次とその一族を謀反の罪に問うて抹殺しました。これにより、秀頼が唯一の正統な後継者として位置づけられました。

## 政権運営の体制構築

**五大老・五奉行の設置**

秀吉は、秀頼が幼少であることから、政権運営を五大老と五奉行による合議制に移行しました。この体制は、秀頼が成長するまでの間、政権を安定させるためのものでした。

## 権力基盤の強化

**家康との関係構築**

秀吉は、徳川家康を含む有力大名との関係を強化し、彼らを政権運営に参加させることで、豊臣家の権力基盤を強化しました。これにより、家康や他の大名たちとの協力関係を築きましたが、同時に彼らの影響力も増す結果となりました。

## 政治的な根回し

**合議制による調整**

秀吉は政治的な根回しを重視し、重要な決定は合議制で行うことを選択しました。これにより、大名たちの支持を得やすくし、政権内での対立を避ける策略を用いました。

## 結論

豊臣秀頼は、父・秀吉が築いた基盤を引き継ぎつつ、自身の政権維持に努めました。しかし、その幼少期ゆえに実権を握ることが難しく、最終的には徳川家康によって政権が脅かされることとなりました。

豊臣秀頼が秀吉の政策を継承することで得られた利点は

豊臣秀頼が豊臣秀吉の政策を継承することで得られた利点は、以下のように整理できます。

## 政治的な安定

**1. 統一政権の継承**

秀頼は父・秀吉が築いた豊臣政権を引き継ぐことで、全国統一を維持する基盤を持っていました。秀吉の政策により、中央集権的な体制が確立されており、これにより政権の一貫性と安定性が保たれました。

**2. 有力大名との関係**

秀頼は五大老や五奉行といった有力大名との関係を維持することで、政権の支持基盤を強化しました。これにより、内部の対立を抑えつつ、外部からの脅威に対抗する力を得ていました。

## 経済的基盤

**3. 財政力の維持**

秀吉が確立した豊臣政権の財政基盤は、直轄地からの収入や鉱山からの利益によって支えられていました。秀頼はこれらの資源を引き継ぐことで、経済的な安定を享受し、政権運営に必要な資金を確保しました。

**4. 都市と流通の支配**

豊臣政権下では、主要な都市(大坂や京都など)の支配が強化され、商業活動が活発化しました。これにより、経済的な発展が促進され、税収も増加しました。

## 外交政策

**5. 外交関係の継続**

秀頼は秀吉による外交政策を引き継ぎ、特に明や朝鮮との関係を維持しようとしました。この時期には国際的な交易が重要視されており、外交的な安定も図られました。

## まとめ

豊臣秀頼は父・豊臣秀吉の政策を継承することで、政治的安定や経済的基盤を維持しつつ、外交関係も継続する利点を得ました。しかし、その後の内外の課題に直面し、豊臣政権は次第に不安定化していくことになります。

豊臣秀頼が秀吉の政策を変更した理由は

豊臣秀頼が秀吉の政策を変更した理由は、主に政権の安定と自らの権力基盤を強化するためでした。以下にその具体的な要因を示します。

## 秀吉の後継者としての立場

**秀次事件の影響**

豊臣秀頼は、父・秀吉の死後、後継者としての立場を確立する必要がありました。秀吉は養子の豊臣秀次を後継者に指名していましたが、秀次が謀反の疑いで切腹させられたことにより、秀頼が正式な後継者となりました。この事件は政権内の信頼関係を揺るがし、秀頼は新たな政策を打ち出す必要性を感じました。

## 政策変更の具体例

**大名との関係強化**

秀頼は、徳川家康や他の有力大名との関係を強化するために、新たな政策を採用しました。特に1611年に発表された「三か条の法令」は、豊臣家と江戸幕府との関係を明確にし、自らの権限を強調するものでした。この法令は、天下の諸大名に対して幕府の政策に従うことを求めるものであり、秀頼はこれに従わない姿勢を示しました。

**軍事的準備**

また、大坂城での防衛体制を強化し、軍備を増強することで、自身の権力基盤を固めようとしました。これは、豊臣家が江戸幕府に対抗するための準備でもありました。

## 結論

豊臣秀頼は、父・秀吉の政策を引き継ぎつつも、自身の立場を確立するために新たな政策変更を行いました。これには大名との連携強化や軍事的準備が含まれ、最終的には江戸幕府との対立を深める結果となりました。

豊臣秀頼が死亡した理由は何だったの

豊臣秀頼が死亡した理由は何だったの

豊臣秀頼が死亡した理由は、1615年の大坂の陣での敗北によるものです。具体的には、豊臣方は徳川家康の軍に攻撃され、大坂城が陥落しました。秀頼は母・淀殿と共に自害することを選びました。

## 大坂の陣の背景

- **戦闘の発端**: 大坂の陣は、豊臣家と徳川家の間で行われた最後の戦いで、特に1614年の冬の陣と1615年の夏の陣に分かれます。冬の陣では一時的に和睦が成立しましたが、その後、徳川家康が再び攻撃を仕掛けました。

- **堀の埋め立て**: 大坂城は冬の陣で守りを固めるために重要な堀を埋められ、その結果、夏の陣では籠城が不可能となり、豊臣軍は無謀な野戦を強いられました。

## 秀頼と淀殿の最期

- **自害**: 1615年5月7日、大坂城が陥落した後、秀頼と淀殿は千畳敷で自害したとされています。一部の記録では、彼らが降伏を試みたものの認められず、自害することになったとも言われています。

- **死亡時の状況**: 秀頼と淀殿は、徳川方の攻撃によって追い詰められ、自害することを選びました。この行為により、豊臣家は完全に滅亡しました。

秀頼は若干23歳で命を落とし、彼の死は豊臣政権の終焉を象徴する出来事となりました。

豊臣秀頼と淀殿はどのようにして自害したの

豊臣秀頼と淀殿は、1615年5月8日に大坂城で自害しました。この自害は、大坂夏の陣における豊臣家の敗北の結果として起こりました。

## 自害の経緯

1. **大坂城の陥落**: 1615年5月7日、徳川家康の軍勢によって大坂城が包囲され、ついに陥落しました。秀頼と淀殿は、城内で追い詰められることとなりました.

2. **自害の場所**: 彼らは大坂城内の千畳敷や山里丸にある櫓に隠れ、自害を決意しました。多くの記録によれば、秀頼は矢倉の脇にいたとされ、淀殿が次に助命を嘆願した後、切腹することになりました.

3. **他の武将との連帯**: 秀頼と淀殿だけでなく、大野治長や速水守久なども共に自害したとされています。彼らは自らの運命を受け入れ、豊臣家の滅亡を迎えました.

4. **異なる記録**: 一部の資料では、秀頼と淀殿が自害する前に降参を試みたが、徳川方からの攻撃を受けて射殺されたとも記されています。このため、自害の正確な状況には諸説あり、情報が錯綜しています.

## 最後の瞬間

自害後、大坂城には火が放たれ、多くの名物や遺品が焼失しました。秀頼については、焼け跡から発見された首のない遺体があり、その近くには秀吉から与えられた短刀があったため、それが彼であると確認されたと言われています.

大坂夏の陣の最中、秀頼が最後に言った言葉は何だったの

大坂夏の陣の最中、豊臣秀頼が最後に言った言葉は「お千、余は最後まで、豊臣秀頼でありたい」というものでした。この言葉は、彼が自らの立場を強く意識し、豊臣家の名を守る覚悟を示しています。

秀頼は母・淀殿と共に自害する決断をし、その際にこの言葉を発したとされています。彼の死は豊臣家の滅亡を意味し、大坂城も炎上する中で、彼と淀殿は運命を共にしました。

豊臣秀頼の死後、徳川家康はどのように反応したの

豊臣秀頼の死後、徳川家康は彼の存在を脅威と見なし、戦略的に行動しました。以下にその反応と行動をまとめます。

## 豊臣秀頼の死後の家康の反応

1. **豊臣家の滅亡を確実にする行動**: 家康は1615年の大坂夏の陣で秀頼を完全に滅ぼすことを目指しました。この戦いは、家康にとって天下統一の最終段階であり、豊臣家を排除することが重要な目的でした。

2. **挑発と圧力**: 家康は秀頼が弱体化していることを利用し、豊臣家への挑発を続けました。特に、1614年の冬の陣での講和条件によって、大坂城の堀が埋められたことが、翌年の夏の陣での豊臣側の敗因となりました。

3. **秀頼との会見**: 1611年、家康は二条城で秀頼と会見しました。この際、秀頼の成長ぶりに驚き、彼を脅威と感じるようになったとも言われています。この会見が後に大坂の陣へとつながる重要な出来事となりました。

4. **豊臣家への冷淡な態度**: 秀頼が敗北した後、家康は豊臣家を完全に排除する方針を貫きました。彼は豊臣家が再興する可能性を許さず、自らの政権を強化するために徹底的な対策を講じました。

## 結論

豊臣秀頼の死後、徳川家康は彼を脅威として捉え、その排除を進めるために積極的に行動しました。これにより、江戸幕府は日本全土を支配する体制を確立し、豊臣家は歴史から消えることとなりました。

大坂城の千畳敷はどこにあるの

千畳敷は、**大坂城**の本丸の南側に位置していました。これは豊臣秀吉が築いた城の重要な部分であり、広さは約千畳分とされる大規模な広間です。現在、大坂城は大阪府大阪市中央区にあり、観光名所としても知られています。

千畳敷は、かつての大坂城において重要な儀式や行事が行われた場所であり、その歴史的な価値から多くの人々に親しまれています。

豊臣秀頼の死が豊臣家の滅亡にどのように影響したの

豊臣秀頼の死は、豊臣家の滅亡において極めて重要な出来事でした。以下にその影響を詳述します。

## 大坂の陣と秀頼の敗北

1615年の大坂の陣では、豊臣秀頼が徳川家康に対抗しましたが、最終的には敗北を喫しました。この戦いにおいて、豊臣方は真田幸村などの奮闘にもかかわらず、城の守りを失い、無謀な野戦を強いられることとなりました。特に冬の陣で講和し、城の堀を埋められたことが、防御力を著しく低下させる要因となりました。

## 秀頼の死とその影響

秀頼は大坂城が陥落した後、自害しました。彼の死は豊臣家にとって致命的であり、これにより豊臣家は実質的に滅亡しました。秀頼が生きている限り、豊臣家には名目上でも後継者が存在しましたが、彼の死によってその可能性も完全に消え去りました。

## 豊臣家の内部事情

秀頼は幼少期から権力を持たず、政権運営に必要な経験や支持基盤が欠如していました。彼の母である淀君も強硬派として行動し、徳川との交渉を困難にしました。このような内部事情も、豊臣家を弱体化させる要因となりました。

## 結論

豊臣秀頼の死は、豊臣家の滅亡を決定づける重要な出来事でした。彼が生き延びていた場合でも、内部対立や外部からの圧力を考慮すると、豊臣家の存続は難しかったと考えられますが、少なくとも名目上の後継者として存在していたことで、一時的な安定は保たれていたでしょう。彼の死によって、その可能性は完全に消失しました。