武田信勝(たけだ のぶかつ)は、戦国時代の日本の武将であり、甲斐武田家の最後の当主とされています。

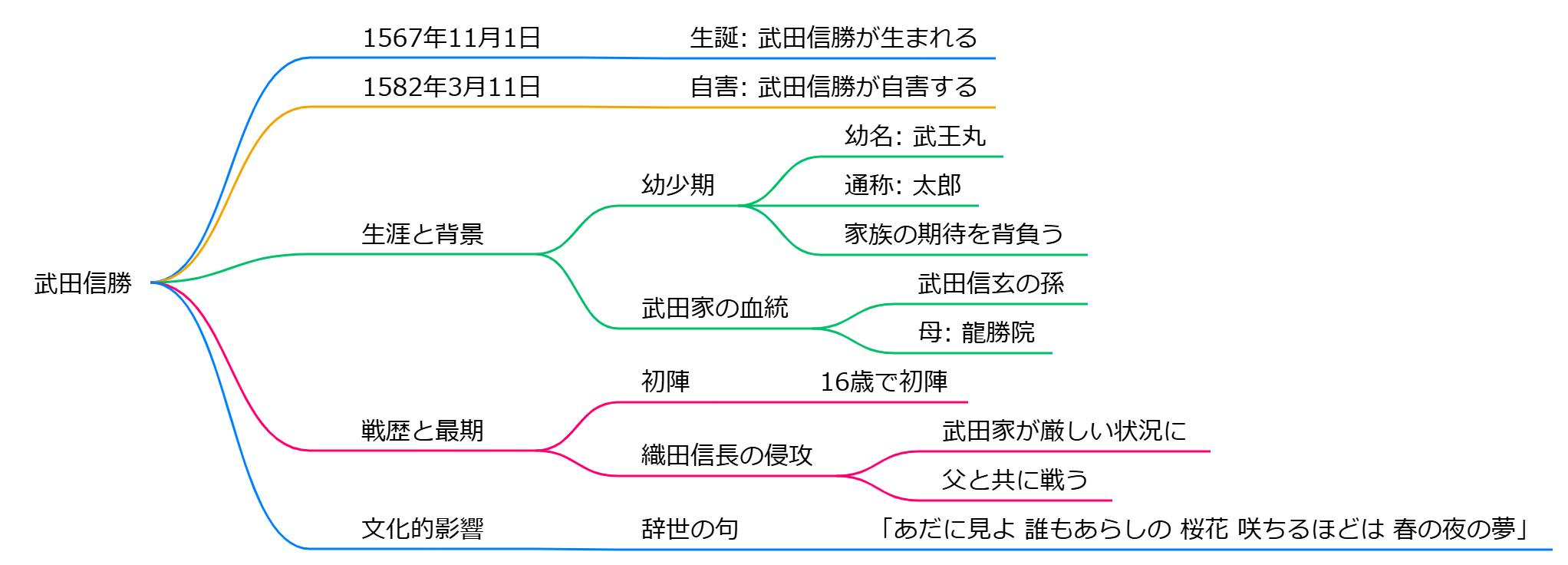

彼は1567年11月1日に生まれ、1582年3月11日に自害しました。

信勝は武田勝頼の嫡男であり、母は織田信長の養女である龍勝院です。

生涯と背景

信勝は、武田信玄の孫であり、武田家の名門の血を引いていました。

彼の幼名は武王丸で、通称は太郎です。

信勝は、父の勝頼が武田家の家督を継いだ後、家族の期待を背負って育ちました。

信勝の誕生時には、信玄が遺言として彼の成人まで勝頼が後見を務めることを命じていました。

戦歴と最期

信勝は、16歳で初陣を迎えましたが、その戦いは彼にとって最初で最後の戦場となりました。

1582年、織田信長の軍勢が甲斐に侵攻し、武田家は厳しい状況に追い込まれました。

信勝は父と共に戦い、最終的には自害することを選びました。

彼の死は、武田家の名門としての終焉を意味し、信勝の首は信長の命により京の一条大路で晒されました。

文化的影響

信勝の辞世の句は「あだに見よ 誰もあらしの 桜花 咲ちるほどは 春の夜の夢」と伝えられており、彼の短い生涯と武士としての誇りを象徴しています。

武田信勝は、武田家の歴史において重要な人物であり、彼の死は日本の戦国時代の激動を象徴する出来事の一つとされています。

武田信勝

武田信勝

武田信勝(たけだ のぶかつ)は、戦国時代の日本の武将であり、武田家の第18代当主です。彼は1567年に生まれ、1582年にわずか16歳で自害しました。信勝は武田勝頼の嫡男であり、母は織田信長の養女である龍勝院です。彼の祖父は著名な武将である武田信玄です。

## 生涯

**幼少期と家族背景**

- 幼名は武王丸で、通称は太郎。

- 武田家の家督を相続することが期待されていましたが、彼の父・勝頼が当主として一時的にその役割を担っていました。

**武田家の滅亡**

- 1582年、織田信長と徳川家康の連合軍による甲州征伐が始まりました。信勝は父と共に新府城から逃げましたが、最終的には追い詰められました。

- 3月11日、信勝は父や家臣たちと共に天目山で自害しました。この際、彼は「家柄も育ちもよく、顔立ちは美しく」と評される若者でした。

## 辞世の句

信勝の辞世には深い意味が込められており、彼は「まだき散る花と惜しむな遅くともつひにあらしの春の夕暮」と詠みました。この句は、早すぎる死を惜しまないようにとの思いを表現しています。

## 歴史的影響

武田信勝の死によって、400年続いた名門武田家は滅亡しました。彼の短い生涯は、日本の戦国時代における権力闘争や家族関係を象徴するものであり、多くの歴史書や文学作品にも取り上げられています.

武田信勝の生涯についてもっと知りたい

武田信勝(たけだ のぶかつ)は、戦国時代の武将であり、武田勝頼の長男として1567年に生まれました。彼の母は織田信長の養女であり、武田家の重要な血筋を引く人物です。

## 幼少期と家族背景

信勝は1571年に母を亡くし、その後、父・勝頼が北条氏政の妹を継室として迎え入れましたが、信勝は世継ぎとして重視されました。武田信玄の遺言により、信勝が成人するまで父が後見を務めることが定められていました。

## 武田家の運命と戦い

1579年に元服した信勝は、父と共に武田家の運命を背負うことになります。しかし、1575年の長篠の戦いで織田・徳川連合軍に敗北し、この敗戦は武田家にとって致命的な打撃となりました。1582年には織田信長と徳川家康による武田攻めが始まり、有力家臣の離反や敵軍の進撃によって武田勢は次第に追い込まれていきました。

## 最期と自害

1582年2月、武田勝頼と信勝は新府城を放棄し、小山田信茂を頼ろうとしましたが裏切られます。最終的には天目山で追い詰められ、信勝は父・勝頼や他の家臣と共に自害しました。享年16歳でした。

## 歴史的意義

武田信勝は、武田家最後の当主として知られ、その短い生涯は戦国時代の激動を象徴しています。彼の死によって武田家は滅亡し、日本の歴史における重要な転換点となりました。また、彼が自害した地には後に景徳院が建立され、今でもその歴史を伝えています。

武田信勝が生涯に最も重要と考えていたことは何だったのか

武田信勝が生涯に最も重要と考えていたことは、**武田家の存続とその統治基盤の強化**でした。彼は父である武田勝頼から家督を受け継ぐ予定でしたが、その短い生涯の中で武田家を守ることに尽力しました。

## 武田家の存続

信勝は、武田家の名跡を守ることが何よりも重要であると認識していました。彼は16歳で家督を相続する予定でしたが、父の勝頼が敗北し、自害する運命にあったため、信勝自身もその運命を共にしました。信勝が生まれた背景には、武田家の存続が常に脅かされているという状況がありました。

## 統治基盤の強化

信勝は、武田家の強固な統治基盤を築くことが必要であると考えていました。これは、戦国時代において大名が直面するリスクを軽減し、家臣たちの忠誠を得るために不可欠でした。特に、父・勝頼が「その死を三年秘すべし」という遺言を残していたことからも、信勝は家族の絆と忠誠心を重視していたことが伺えます。

## 戦略的思考

また、信勝は戦略的な思考を持ち合わせており、敵対勢力との関係や防衛策についても考慮していました。彼は周囲の状況を見極めながら、武田家の名声と領土を守るために努力しました。しかしながら、彼自身が実際に権力を握る前に不幸な運命に見舞われたため、その理念や計画は実現されることなく終わりました.

結論として、武田信勝が生涯で最も重要視していたのは、**武田家の存続とその統治基盤の強化**であり、そのために尽力しようとしたことが彼の人生の中心的なテーマでした。

武田信勝が長篠の戦いでの敗北にどのように反応したのか

武田信勝は1575年の長篠の戦いでの敗北に対して、非常に厳しい反応を示しました。この戦いは、武田軍が織田信長・徳川家康連合軍に大敗し、多くの家臣を失う結果となりました。

## 敗北の直後

長篠の戦いで武田軍は、敵の鉄砲隊による壊滅的な攻撃を受け、退路を断たれました。この結果、信勝は新府城へ撤退せざるを得なくなり、その時点で彼の兵力は8,000人から1,000人にまで減少しました。この敗北は、武田家の統治基盤を揺るがすものであり、信勝は内外からの圧力に直面しました。

## 内部崩壊と孤立

敗北後、信勝は多くの重臣たちを失い、特に弟の仁科盛信が孤立して自刃するなど、内部崩壊が進行しました。家臣たちの信頼を失った信勝は、さらなる裏切りや離反が相次ぎ、武田家の崩壊が加速しました。彼は外交方針を見直し、相模後北条氏や越後上杉氏との同盟を模索しましたが、その努力も実を結ぶことはありませんでした。

## その後の行動

長篠の敗北後、信勝は再び反撃を試みましたが、織田・徳川連合軍との戦いに集中せざるを得ず、関東への影響力も低下しました。最終的には、彼自身も孤立し、武田家は滅亡への道を辿ることとなります。

このように、長篠の戦いでの敗北は武田信勝にとって致命的な出来事であり、その後の行動や決断にも大きな影響を与えました。

武田信勝が自害した天目山の場所はどこだったのか

武田信勝が自害した天目山は、**山梨県甲州市**に位置しています。この場所は、武田勝頼と共に自害した地として知られています。天目山は標高約1,380メートルの峠であり、武田氏の滅亡を象徴する重要な歴史的地点です。

### 天目山の詳細

- **所在地**: 山梨県甲州市(旧大和村)

- **標高**: 約1,380メートル

- **関連寺院**: 自害の後、徳川家康によって建立された**景徳院**があり、ここには武田勝頼、信勝、およびその妻の墓があります。

### 歴史的背景

1582年3月11日、武田勝頼と信勝は織田軍に追われ、この地で自害しました。彼らは逃避行の末、天目山を目指したものの、敵軍に捕捉されることとなり、最期の決断を下しました。

武田信勝の母親についてもっと知りたい

武田信勝の母親は**龍勝院**(りゅうしょういん)で、彼女は戦国時代の重要な女性の一人です。以下に、龍勝院についての詳細をまとめます。

## 基本情報

- **名前**: 龍勝院

- **生年**: 不明

- **死去**: 元亀2年9月16日(1571年10月4日)

- **父**: 遠山直廉(苗木勘太郎)

- **母**: 織田信長の妹(信長の姪)

## 経歴

### 婚姻と家族

龍勝院は、甲斐武田氏の当主である武田勝頼の正室として知られています。彼女は1565年に武田勝頼と結婚し、1567年には嫡男となる武田信勝を出産しました。彼女の結婚は、武田家と織田家との同盟を強化する重要な意味を持っていました。

### 死亡

龍勝院は信勝を出産した後、難産により1571年に亡くなったとされていますが、この記録には誤りが指摘されることもあります。彼女の死は武田家にとって大きな打撃となり、その後の家族の運命にも影響を与えました。

## 龍勝院の影響

龍勝院の存在は、武田家の外交政策や内部事情に大きな影響を与えました。彼女が亡くなった後、武田家は織田信長との関係が悪化し、最終的には甲州征伐によって滅亡する運命を辿ります。信勝は父・勝頼と共に自害し、武田家は平安時代から続く名門としての歴史に幕を下ろしました。

このように、龍勝院は武田信勝だけでなく、武田家全体にとっても重要な人物であり、その影響力は彼女の死後も色濃く残りました。

武田信勝が元服した際の状況はどうだったのか

武田信勝が元服した際の状況は、彼の家族背景や当時の政治的な緊張を反映した重要な出来事でした。

## **元服の背景**

- **家族と遺言**: 武田信勝は武田勝頼の嫡男であり、母は織田信長の養女でした。彼の元服は1579年(天正7年)に行われ、これは信玄の遺言に基づいており、信勝が成人した際には家督を譲ることが計画されていました。

- **当時の状況**: 元服の時期、武田家は長篠の戦い(1575年)での大敗を受けて、織田信長と徳川家康との対立が激化していました。このため、武田家は外交政策や軍事戦略を再構築する必要がありました。

## **元服式の実施**

- **日程と儀式**: 信勝は13歳で元服し、元服式は1579年12月に行われたと考えられています。この儀式では、彼が武田太郎信勝として正式に名乗りを上げました。

- **権限の移行**: 元服後も実質的な権限は父・勝頼が持ち続けており、信勝は名目上の地位に留まっていました。しかし、この元服は彼にとって重要な一歩であり、将来的なリーダーシップを期待されていました。

## **その後の展開**

- **織田軍の侵攻**: 1582年には織田・徳川連合軍による武田征伐が始まり、信勝はこの戦いに参加します。彼は3月11日の田野の合戦で奮戦しましたが、戦死する結果となりました。

- **武田家の崩壊**: 信勝の死は武田家滅亡への重要な要因となり、その後家名は断絶しました。このように、信勝の元服は彼自身だけでなく、武田家全体の運命を左右する重要な出来事でした.

武田信勝が織田信長にどのように対処したのか

武田信勝が織田信長にどのように対処したのか

武田信勝は、織田信長に対して直接的な対抗を試みましたが、最終的には失敗に終わりました。信勝は父・武田信玄の後を継ぎ、武田家の当主として織田家との関係を維持しようとしましたが、織田信長との対立は避けられない運命でした。

## 武田信勝と織田信長の関係

**初期の関係**

武田信勝が当主となった時期、武田家と織田家は一時的に友好的な関係を築いていました。しかし、信勝の時代には外部からの圧力が高まり、特に延暦寺や足利義昭からの救援要請が武田家を信長と敵対させる要因となりました。

**長篠の戦い**

1575年の「長篠の戦い」は、信勝が織田信長に対して行った最大の軍事的対応でした。この戦いでは、武田軍は騎馬軍団を駆使して攻撃しましたが、信長が考案した鉄砲の三段撃ち戦術によって壊滅的な敗北を喫しました。信勝は重臣たちから撤退を進言されながらも決戦を選択し、その結果として多くの兵士を失いました。

## 信勝の対応策

**外交的手段**

敗北後、信勝は他の大名との同盟を模索しました。上杉謙信や毛利輝元との連携を試みましたが、これも成功には至りませんでした。また、内部では派閥争いが激化し、彼のリーダーシップに疑問が持たれるようになりました。

**最終的な滅亡**

1582年には織田・徳川連合軍による甲州征伐が行われ、武田家は滅亡に追い込まれました。信勝はこの時点で力を失い、武田家の名声も消え去ることとなりました。

このように、武田信勝は織田信長に対して積極的な戦略を取ることができず、多くの外的要因と内部問題によって最終的には敗北を余儀なくされたと言えます。

武田信勝が織田信長に与した影響は

武田信勝が織田信長に与した影響は、主に武田家の滅亡過程やその後の戦国時代の勢力図において重要な役割を果たしました。

## 武田信勝の背景

武田信勝は、武田勝頼の嫡男であり、武田信玄の孫です。彼は武田家の後継者として期待されていましたが、父勝頼の時代には武田家が織田・徳川連合軍に敗北し、信勝自身も家中から軽んじられる存在となりました。

## 織田信長との関係

信長との直接的な関係は薄いものの、信勝の存在は武田家の運命に影響を与えました。特に、信勝が織田家と敵対する立場にあったため、彼の動向は武田家の外交政策や戦略に影響を及ぼしました。長篠の戦い(1575年)での敗北は、武田家にとって致命的な打撃となり、多くの重臣を失った結果、信勝は家中から孤立し、最終的には自害することとなります。

## 武田家の滅亡とその影響

1582年、武田家は織田・徳川連合軍によって滅亡しました。信勝はこの時、父とともに自害し、武田家の血統が絶えることを意味しました。この出来事は戦国時代における地域勢力図を大きく変え、織田信長がその後の日本統一へ向けて勢力を拡大する一因となりました。

## 結論

武田信勝は直接的な軍事行動には関与しませんでしたが、彼の存在とその後の行動は、織田信長との対立構造や武田家の運命に深く関わっていました。彼が織田家との関係において果たした役割は、戦国時代の動乱をさらに激化させる要因となったと言えるでしょう。

武田信勝が織田信長に与えた具体的な策は

武田信勝が織田信長に与えた具体的な策については、主に信勝が信長との関係において展開した戦略や外交的アプローチが挙げられます。

## 武田信勝の戦略と織田信長への影響

**1. 信長との同盟の模索**

武田信勝は、父・信玄の遺志を受け継ぎつつ、織田信長との同盟を模索しました。特に、信長が勢力を拡大する中で、武田家と織田家の連携が重要視されました。信勝は、信長との関係を強化することで、敵対勢力に対抗しようとしました。

**2. 鉄砲の導入と戦術の革新**

武田軍も鉄砲を使用しており、信勝はこの火器の重要性を認識していました。特に、長篠の戦いでは、織田軍が鉄砲隊を効果的に運用したことが敗因となりました。信勝はこの教訓を生かし、鉄砲の導入やその運用方法について再考し、軍役定書において鉄砲や弾薬の準備を指示しました。

**3. 外交戦略と敵対関係の調整**

信勝は、他の大名との関係を調整しながら、自身の領土を守るための外交戦略を展開しました。特に徳川家康との関係が緊張する中で、信長との連携を強化することで、家康への圧力を高めようとしました。このような外交的な動きは、武田家が直面していた外部の脅威に対処するために不可欠でした。

これらの策は、武田家が織田家との関係を深めつつ、自身の勢力を維持・拡大するための重要な要素となりました。信勝は父・信玄の戦略を引き継ぎつつ、新たな状況に応じた柔軟な対応が求められた時代背景において、さまざまな策を講じました。

武田信勝が織田信長に与えた結果は

武田信勝は、武田勝頼の子として織田信長との関係において重要な役割を果たしました。彼の存在は、武田家と織田家の関係に影響を与え、結果的に戦国時代の動向に寄与しました。

## 武田信勝の背景

**出生と家族関係**

武田信勝は、信長の姪を母に持つため、織田家との血縁関係がありました。この婚姻は、武田と織田の友好的な関係を強化する要因となりました。

## 織田信長への影響

**外交的な影響**

信勝の誕生は、武田家と織田家の同盟を象徴するものであり、両者の結びつきを深めました。しかし、武田家は長篠の戦い(1575年)で大敗し、その後の外交政策や軍事行動に大きな影響を及ぼしました。この敗北は、武田家が織田・徳川連合軍との戦いに集中せざるを得なくなり、結果的に関東への影響力を低下させました。

**信長の評価**

長篠の戦い後、信長は武田勝頼について「優れた武将であったが、不運であった」と評しています。この評価は、信勝や勝頼が直面した困難な状況を反映しており、彼らが持つポテンシャルに対する信長の認識を示しています。

## 結論

武田信勝は、織田信長との関係を通じて武田家と織田家の同盟を強化しましたが、その後の歴史的出来事によって両者の関係は変化しました。信勝自身は直接的な影響力を持たなかったものの、彼の存在は武田家と織田家との外交的なつながりに重要な役割を果たしました。

武田信勝が織田信長に与えた理由は

武田信勝が織田信長に与えた理由は、主に武田家の外交戦略と内部の権力構造に関連しています。信勝は、信長との関係改善を図るために新たな当主として擁立されました。

**背景と理由**

1. **外交関係の強化**: 武田勝頼が信長と対立していた中で、信勝を新たな当主に据えることで、武田家が織田家との友好関係を重視していることを示す意図がありました。信勝は信長の養女を母に持つため、両家の結びつきを象徴する存在でした。

2. **内部の権力バランス**: 武田家内での権力闘争や勝頼の失敗を受け、信勝を当主にすることで新たな指導者としての希望を持たせ、内部の結束を図る狙いもありました。これにより、武田家は外部との交渉を有利に進めようとしました。

3. **和睦交渉のシグナル**: 信勝の擁立は、武田家が織田家との和睦交渉を真剣に考えていることを示すシグナルとも解釈されます。特に「甲江和与」交渉が始まった際には、信勝の存在が重要視されました。

このように、武田信勝が織田信長に与えられた背景には、外交的な意図と内部の権力構造の再編成が大きく影響しています。

武田信勝が織田信長に与えた際の状況は

武田信勝が織田信長に与えた状況は、戦国時代の複雑な権力関係と家族の結びつきによって特徴づけられています。以下にその詳細を示します。

## 背景

**武田家と織田家の関係**

武田信勝は、武田勝頼の子であり、信長の姪を母に持つため、両家は血縁関係にあります。この結びつきは、1565年に信長が自らの姪を武田勝頼に嫁がせたことから始まりました。信頼関係を築くための重要な一歩であり、両家の同盟を強化する意図がありました。

## 信勝の誕生とその意義

**信勝の誕生**

武田勝頼と信長の姪との間に生まれた信勝は、武田家の跡継ぎとして期待されていました。彼は1567年に誕生しましたが、母親は難産で亡くなりました。この出来事は、武田家内での権力構造にも影響を与え、信勝が将来的に重要な役割を果たすことが期待されていました。

## 政略的意義

**同盟の強化**

信勝の存在は、武田家と織田家との同盟関係を象徴するものでした。特に、信長とその嫡男である織田信忠との婚約も進められ、これによって両家間の結びつきがさらに強化されました。これらの婚姻は、戦国時代における政治的安定を図るための手段として機能しました。

## 結論

武田信勝が織田信長に与えた状況は、単なる血縁以上の意味を持ち、両者間の友好的な関係や政略的な同盟形成に寄与しました。彼の誕生とその後の役割は、戦国時代の権力闘争や外交政策において重要な位置を占めていました。

武田信勝の性格について詳しく知りたい

武田信勝の性格について詳しく知りたい

武田信勝(たけだ のぶかつ)は、戦国時代の武将であり、武田勝頼の長男として知られています。彼の性格や人物像については、いくつかの特徴が歴史的な資料から浮かび上がります。

## 武田信勝の性格

**1. 勇敢で情熱的**

信勝は非常に勇敢で、戦場では自ら先頭に立って戦う姿勢を持っていました。彼の勇敢さは父・武田勝頼からも評価されており、戦いにおいては冷静さを欠くこともありましたが、その情熱は多くの家臣に影響を与えました。

**2. 短気で自己中心的**

信勝は「カーッとなりやすい」とされ、感情的になりやすい性格でした。部下に対して厳しい態度をとることが多く、年長の家臣から注意を受けることもありましたが、その忠告を無視することが多かったようです。これにより、家中の結束が弱まり、信頼関係が損なわれることもありました。

**3. 指導力の欠如**

彼は指導者としての資質に欠けていたとされ、特に政治的な手腕や人望が不足していました。家臣たちとの関係が悪化し、信頼を得ることが難しかったため、武田家内での派閥争いが激化しました。

## 家族との関係

信勝は母親が織田信長の養女であるため、武田家と織田家との結びつきも強いですが、その背景には複雑な家族関係があります。彼自身は16歳で自害する運命にあり、その最期は父・勝頼や家臣たちと共に迎えました。信勝の死は武田家滅亡の象徴ともなり、彼の短い人生は多くの歴史的な要素と結びついています。

## 結論

武田信勝は、勇敢さと情熱を持ちながらも短気で自己中心的な性格によって、指導者としては成功しなかった人物です。その結果として、彼の死は武田家の終焉を意味し、その性格や行動は歴史に深く刻まれています。

武田信勝の性格についても知りたい

武田信勝は、戦国時代の武将であり、武田勝頼の嫡男として知られています。彼の性格や人物像については、いくつかの特徴が挙げられます。

## **性格の特徴**

1. **内向的で慎重**: 武田信勝は非常に内向的な性格であり、自身の意見を表明することが難しいとされていました。このため、リーダーシップを発揮することができず、家臣たちとの関係が緊張することが多かったとされています。

2. **感情的な一面**: 信勝は、家族や家臣に対して深い愛情を持っていましたが、その反面、戦国時代の厳しい現実に直面し、感情的になることもあったようです。特に父・勝頼の死を受けて、自身が当主としての責任を果たすことに対するプレッシャーを強く感じていたとされています。

3. **非難と懸念**: 武田信勝は、父の死後に家督を継ぐ際、自らの立場や家臣団の態度に対して強い懸念を抱いていました。彼は家宝を焼却し、自害を勧めるなど、武田家の状況に対する不安や不満を表明しました。この行動からも、彼が非常に責任感が強く、同時に無力感を感じていたことが伺えます。

## **歴史的背景**

- **家族との関係**: 信勝は父・勝頼と密接な関係を持っていましたが、その父が戦国時代の厳しい状況で直面した問題に対しても影響を受けていました。信勝は父の死後、武田家の存続に対する強い責任感を持ちながらも、その重圧に苦しんでいたと考えられています。

- **武田家の衰退**: 武田信勝が当主となった際には、武田家はすでに外部からの圧力や内部の対立によって危機的な状況にありました。彼自身もその状況を打破する力を持たず、最終的には自害する道を選ぶことになりました。このような背景からも、彼の性格や行動には複雑な要素が絡んでいることがわかります。

## **結論**

武田信勝は内向的で慎重な性格を持つ一方で、非常に感情的で責任感の強い人物でした。彼は父・勝頼の影響を受けつつも、自身の立場や周囲の状況に対して深い不安を抱えながら生きた武将であり、その結果として悲劇的な結末を迎えることになりました。

武田信玄と武田勝頼の関係について詳しく知りたい

武田信玄と武田勝頼の関係は、戦国時代の武田家の歴史において非常に重要なものであり、複雑な背景を持っています。

## 武田信玄と武田勝頼の出自

武田信玄(1521年-1573年)は、甲斐国の有力な戦国大名であり、彼の治世下で武田家は最盛期を迎えました。信玄には正室との間に嫡男・武田義信がいましたが、義信は父との対立から廃嫡され、結果として四男である勝頼(1546年-1582年)が後継者となりました。

勝頼の母は諏訪家の姫であり、信玄は諏訪家との関係を強化するために彼女を側室として迎え入れました。この結婚には家中から反対がありましたが、信玄はこれを無視しました。勝頼は父の意向により、諏訪家の名跡を継ぐことになり、当初は「諏方四郎神勝頼」として知られていました。

## 勝頼の統治と評価

武田勝頼が家督を相続した後、彼は父の遺志を継いで領土拡大に努めました。特に長篠の戦い(1575年)では織田信長・徳川家康連合軍に挑みましたが、大敗を喫し、多くの重臣を失いました。この敗北は武田家にとって致命的な打撃となり、その後の状況を悪化させました。

勝頼は「愚将」として評価されることも多いですが、実際には彼も優れた軍事的才能を持っていたとされています。彼は父から受け継いだ知略や軍略を駆使し、一時的には領土を最大に広げることにも成功しました。

## 結末と影響

武田勝頼は1582年に織田・徳川連合軍に対抗するも敗北し、その後自害することになります。この結果、武田家は滅亡し、日本の戦国時代における一つの重要な勢力が消失しました。

このように、武田信玄と武田勝頼の関係は単なる親子関係ではなく、戦国時代の政治的背景や家族内の権力闘争が色濃く反映されたものです。信玄から受け継いだ重圧や期待が勝頼に影響を与え、その運命を大きく左右したと言えるでしょう。

武田勝頼が武田家を滅亡させる原因となった出来事は何か

武田勝頼が武田家を滅亡させる原因となった出来事は、いくつかの重要な要因が重なり合った結果です。以下にその主な要因をまとめます。

## 主な要因

1. **長篠の戦いの敗北(1575年)**

- 武田勝頼は、織田信長・徳川家康連合軍に対して長篠の戦いで大敗を喫し、多くの重臣を失いました。この敗北は武田家にとって致命的な打撃となり、領国の動揺を招きました.

2. **甲相同盟の崩壊**

- 武田家は北条氏との同盟を結んでいましたが、上杉謙信の死後、後継者争いに介入したことで北条氏との関係が悪化しました。これにより、武田家は東西から敵に挟撃される状況となりました.

3. **高天神城の陥落**

- 高天神城が織田軍に攻撃され、勝頼が援軍を送れなかったため、城兵は降伏しました。この出来事によって「勝頼は高天神城を見殺しにした」として、家臣たちの不満が高まりました.

4. **木曾義昌の裏切り**

- 武田方の有力国衆であった木曾義昌が裏切り、織田側についたことで武田領内は混乱しました。この裏切りも武田家の崩壊を加速させました.

5. **士気の低下と資源不足**

- 武田家は火縄銃などの兵器の入手が困難であり、士気も低下していました。特に長篠の戦い以降、戦闘能力が著しく低下し、次々と支城が降伏する結果となりました.

6. **小山田信茂の裏切り**

- 武田勝頼が新府城から岩殿城へ退避する際、小山田信茂が裏切り、その結果として武田家はさらに孤立しました.

これらの要因が重なり合い、武田勝頼は効果的な指導力を発揮できず、その結果として武田家は滅亡へと向かいました。特に長篠の戦い以降の一連の失策と裏切りが致命的な影響を与えたと言えます。

武田勝頼が織田信長と徳川家康に敗れた理由は何か

武田勝頼が織田信長と徳川家康に敗れた理由は、主に以下の要因によるものです。

## **1. 長篠の戦いでの戦術的失敗**

1575年の長篠の戦いでは、武田軍が織田・徳川連合軍に対して無謀な突撃を繰り返しました。勝頼は重臣からの撤退提案を無視し、決戦を選択した結果、武田軍は数千挺の鉄砲によって壊滅的な損害を受けました。特に、敵陣前の泥田や連吾川の影響で騎馬隊の機動力が削がれ、武田軍は効果的な攻撃を行えませんでした.

## **2. 内部の不和と指導力の欠如**

勝頼は父・信玄の死後、年齢差のある宿老層との関係に悩まされていました。彼らは勝頼を主君として仰ぐことに抵抗感があり、そのため勝頼の指導力が疑問視されることが多かった。この内部不和が戦局に悪影響を及ぼしました。

## **3. 戦略的判断の誤り**

勝頼は、信長と家康の連携を過小評価し、自軍の兵力や状況を楽観視しました。結果として、彼は不利な状況で決戦に臨むことになり、戦術的な判断ミスが敗北につながりました。

## **4. 経済的および物資的な困窮**

武田家は経済的にも困窮しており、兵站や物資の確保が難しくなっていました。特に鉄砲や弾薬などの軍需品を確保する能力が低下し、それが戦闘力に直接影響を及ぼしました.

これらの要因が重なり合い、武田勝頼は織田信長と徳川家康に対抗することができず、最終的には武田家は滅亡へと至りました。

武田勝頼が上杉家と手を結んだ背景は何か

武田勝頼が上杉家と手を結んだ背景は、主に以下の要因によるものです。

## 御館の乱と上杉家の内紛

1578年、上杉謙信が急死した後、上杉家では家督を巡る争いが勃発しました。この争いは「御館の乱」と呼ばれ、上杉景勝と上杉景虎の間で繰り広げられました。景虎は北条氏政に援軍を要請し、勝頼も景虎を支援する形で関与しましたが、最終的には景勝が勝利し、上杉家の当主となりました。

## 武田家の外交戦略

武田勝頼は、長篠の戦い(1575年)での敗北後、武田家の立場を強化するために外交戦略を見直す必要がありました。彼は北条氏との関係を重視しつつも、上杉家との同盟を結ぶことで、織田信長や徳川家康に対抗しようとしました。1579年には、勝頼は妹の菊姫を景勝に嫁がせることで同盟を強化しました。

## 甲越同盟の成立

このような状況下で成立した「甲越同盟」は、武田と上杉の間で相互支援を約束するものでした。両者は敵対行動を取らないことや、相互に協力することを誓ったため、戦国時代における重要な同盟となりました。

## 結論

武田勝頼が上杉家と手を結んだ背景には、上杉家内部の混乱を利用した外交的な判断や、自身の領土拡大への欲求がありました。この同盟は、当時の戦国時代における複雑な勢力図の中で重要な役割を果たしました。

武田信勝が自害した理由は何か

武田信勝が自害した理由は何か

武田信勝が自害した理由は、彼の父である武田勝頼と共に、織田信長の軍勢に追い詰められたためです。1582年3月11日、武田家は甲州征伐の最中に大敗を喫し、信勝はわずか16歳で父と共に自ら命を絶つ決断をしました。

信勝は、父と共に敵を切り崩しながら戦ったものの、流れ弾によって重傷を負いました。彼は父に別れを告げた後、和尚と共に敵中に突入し、最終的には刺し違えて命を落としました. これは武田家の名誉を守るための選択であり、家族の絆や忠誠心が強く影響したと考えられます。

武田信勝が自害した際の具体的な状況は

武田信勝が自害した際の具体的な状況について、以下に詳しく説明します。

## 自害の背景

1582年3月11日、武田信勝は父・武田勝頼と共に天目山付近で自害しました。この時、織田信長の軍勢による甲州征伐が進行しており、武田家は厳しい状況に置かれていました。織田軍は圧倒的な兵力を持ち、武田軍は次第に追い詰められていきました。

## 自害の具体的な状況

- **場所**: 自害は山梨県甲州市の天目山麓、田野村で行われました。ここは武田家の先祖が眠る地でもあり、勝頼はこの地を目指していました。

- **時間**: 自害は午前11時頃(巳の刻)に実行されました。この時、信勝は父から退去を促されましたが、自身は切腹する意志を示しました。

- **戦闘と追跡**: 武田勝頼と信勝は織田軍に捕捉され、激しい戦闘が繰り広げられました。勝頼は残った家族や家臣を一人ずつ引き寄せて刺し殺し、その後自らも自害しました。

## 最期の言葉と影響

信勝は自害前に辞世の句を詠んだと伝えられています。この自害によって、甲斐武田氏は滅亡し、彼の死は武田家の歴史における悲劇的な終焉を象徴しています。戦国時代の激動の中で、信勝とその父は名門武田家の最後を飾ることとなりました。

武田信勝の自害が武田家の滅亡にどのような影響を与えたか

武田信勝の自害は、武田家の滅亡において重要な転機となりました。この事件は、武田家の権力構造や家族関係に深刻な影響を及ぼし、最終的な崩壊を加速させました。

## 自害の背景

武田信勝は武田勝頼の嫡子であり、1582年に父と共に自害しました。この時期、武田家は織田信長と徳川家康の連合軍による圧力を受けており、内部でも離反者が増加していました。信勝の自害は、武田家が直面していた危機的状況を象徴しています。

## 影響の詳細

1. **権威と指導力の喪失**: 信勝が自害したことにより、武田家は次世代の指導者を失いました。信勝が生き残っていれば、将来的な再建が期待されたかもしれませんが、その死は希望を断ちました。

2. **家臣団の動揺**: 信勝と勝頼の自害は、残された家臣たちに大きな衝撃を与えました。信頼できるリーダーを失ったことで、多くの家臣が離反し、武田家内部での結束が崩れました。

3. **戦略的失策**: 勝頼は新府城を築城中でしたが、その捨て去りが名誉ある戦死ではなく、自害という形になったことは、彼自身の戦略的失敗を示しています。この決断は武田家滅亡へのトリガーとなりました。

## 武田家滅亡への道筋

信勝の自害は、武田家滅亡への道筋を加速させる重要な出来事でした。長篠の戦い以降、多くの重臣を失い、外交関係も悪化する中で、信勝と勝頼が共に自害したことは致命的でした。特に信勝が生き残っていれば、新たなリーダーシップが期待されたため、その死は一層痛手となりました。

## 結論

武田信勝の自害は、武田家全体に対する致命的な影響を及ぼし、その結果として名門武田家は400年続いた歴史に幕を下ろしました。この出来事は、日本の戦国時代における権力闘争とその結果としての悲劇を象徴するものです。

武田信勝が自害した理由と、武田勝頼の最期の理由は同じか

武田信勝と武田勝頼の自害の理由にはいくつかの共通点がありますが、それぞれの状況や背景には明確な違いがあります。

## 武田信勝の自害の理由

武田信勝は、父である武田勝頼と共に自害しました。彼は織田信長と徳川家康の連合軍による攻撃を受け、武田家が滅亡する運命に直面していました。信勝は16歳という若さであり、家族や家名を守るために自ら命を絶つ決断を下しました。彼の最期は、戦い続けた結果として名誉を重んじる武士としての行動でした。

## 武田勝頼の自害の理由

一方、武田勝頼は、長篠の戦いでの敗北や家臣たちの裏切りによって追い詰められました。彼は新府城から岩殿城へと撤退し、最終的には天目山で自害しました。勝頼は37歳であり、彼もまた武田家の崩壊を受け入れ、自らの命を絶つことを選びました。この自害は、彼が直面していた絶望的な状況と、家族や家名への忠誠心から来るものでした。

## 共通点と相違点

**共通点**:

- **名誉を重んじる行動**: 両者ともに名誉を守るために自ら命を絶つ選択をしました。

- **家族との結束**: 信勝は父と共に、勝頼も妻子と共に自害しました。

**相違点**:

- **年齢と経験**: 信勝は未熟な若者であったのに対し、勝頼は経験豊富な武将でした。

- **状況の深刻さ**: 勝頼は敗北と裏切りによって孤立し、より深刻な絶望感に苛まれていましたが、信勝は父との儀式的な自害でした。

このように、両者の自害には共通する動機が見られるものの、それぞれ異なる背景や状況が影響しています。

武田信勝が自害した際に麟岳和尚とどのような関係だったか

武田信勝が自害した際、麟岳和尚との関係は非常に深いものでした。麟岳和尚は武田家の親族であり、信勝の父である武田勝頼の従兄弟にあたる人物です。彼は武田家の重要な家臣であり、信頼される存在でした.

## **麟岳和尚の役割と信勝との関係**

- **親族関係**: 麟岳和尚は武田信廉の子で、武田勝頼の近親者として知られています。彼は武田家の一門衆として、家族的な結びつきが強い存在でした。

- **忠誠心**: 勝頼が自害を決意した際、麟岳和尚は共に戦うことを選びました。彼は勝頼から自らの死後に菩提を弔うよう依頼されましたが、それを拒否し、信勝と共に戦場で命を落とすことを選びました.

## **最期の瞬間**

天正10年(1582年)3月11日、武田家が織田信長・徳川家康連合軍に攻撃された際、信勝と麟岳は共に敵中に突入しました。信勝が流れ弾に当たった後、彼と麟岳は互いに脇差を抜き持ち、刺し違えて自害しました。この行動は、彼らの強い絆と忠誠心を象徴しています.

麟岳和尚はその最期まで信勝と共に戦い、その勇敢な姿勢は敵からも賞賛されるほどでした。彼の活躍は「義経と弁慶」のようだと評されることもあり、その忠義心と勇気は後世にも語り継がれています.

武田信勝の自害が、他の武田家の家臣にどのような影響を与えたか

武田信勝の自害は、武田家の家臣に対して深刻な影響を及ぼしました。以下にその主要な影響をまとめます。

## 家臣団の崩壊

**忠誠心の低下**

信勝が自害したことは、武田家の家臣たちに強い衝撃を与えました。特に、武田勝頼と信勝の連続自害は、家臣たちに「武田家は終わった」という認識を植え付け、忠誠心が揺らぎました。この結果、多くの家臣が織田や徳川方に寝返ることとなりました。

**裏切りの増加**

信勝の死後、武田家内部では裏切りが相次ぎました。特に、木曾義昌が織田方に寝返ったことは、武田勝頼にとって大きな打撃となり、その後の戦局にも影響を与えました。信頼できる家臣が減少したことで、武田軍は組織的な抵抗が不可能になり、戦力が著しく低下しました。

## 戦局への影響

**織田・徳川軍による攻撃の容易化**

信勝と勝頼の自害によって、武田軍は指導者を失い、戦闘能力が著しく損なわれました。この状況を利用して、織田信長や徳川家康は武田領への侵攻を強化し、迅速に攻撃を仕掛けることができました。

**士気の低下**

残された家臣たちは、自らの運命に絶望し、戦う意欲を失いました。特に高遠城で孤立していた仁科盛信も、自ら命を絶つことで抵抗を示しましたが、その結果も武田家全体の士気低下につながりました。

## 結論

武田信勝の自害は、単なる一人の武将の死ではなく、武田家全体に対する致命的な影響をもたらしました。忠誠心の低下や裏切りの増加は、武田軍の戦力を著しく削ぎ、最終的には武田家滅亡へとつながりました。このような背景から、信勝の自害は武田家史における重要な転機となったと言えるでしょう。

武田信勝と父・勝頼の関係について教えて

武田信勝と父・勝頼の関係について教えて

武田信勝とその父・武田勝頼の関係は、戦国時代の武田家における重要な側面を持っています。以下にその概要を示します。

## 武田信勝の誕生と背景

武田信勝(たけだ のぶかつ)は1567年に武田勝頼の長男として誕生しました。彼の母は織田信長の養女である龍勝院で、信勝が生まれた後に亡くなりました。信勝は、父・勝頼が当主としての地位を確立する中で、武田家の将来を担う存在として育てられました。

## 勝頼の後見と信勝の成長

武田信玄の遺言により、信勝が成人するまで父・勝頼が後見を務めることが定められていました。信玄は信勝の誕生を喜び、彼を跡継ぎと定めましたが、勝頼自身は家臣団からの支持を得ることが難しく、そのために信勝が正式な後継者として認められることも困難でした。

## 家族関係と武田家の運命

1579年に信勝は元服し、正式に家督を相続する準備が整いました。しかし、1582年には織田信長と徳川家康による攻撃が始まり、武田家は次第に追い込まれていきます。最終的には、武田勝頼と信勝は自害することとなり、この時点で400年続いた武田家は滅亡しました。

## まとめ

武田信勝とその父・武田勝頼の関係は、戦国時代の複雑な政治状況と武田家の運命を反映しています。信勝は父から受け継いだ地位や名声にもかかわらず、彼自身の短い人生と家族の悲劇的な結末によって、その存在感は限られたものとなりました。

武田信勝が後継者に選ばれた理由は

武田信勝が後継者に選ばれた理由は、主に以下の要因に起因しています。

## 武田信玄の意向

**信勝の誕生と期待**

武田信勝は、武田勝頼の嫡男として生まれました。信玄は、勝頼に嫡子が生まれた際にはその子を武田宗家の主にするという取り決めをしており、信勝の誕生を非常に喜びました。信勝には「信」という字が名付けられ、これは武田家の伝統を受け継ぐことを意味しました。

## 家族内の状況

**義信の自害と家中の団結**

信勝が後継者として選ばれる背景には、父である勝頼が義信を自害させたことがあります。この出来事は武田家内部での権力争いを一時的に収束させ、勝頼とその支持者たちが家中を一つにまとめる必要性を生じさせました。

## 儀式と正式な相続

**家督相続の儀式**

1578年、武田勝頼は自害する前に、信勝へ正式に武田家の家督を相続しました。この儀式は、信勝が16歳になった際に行われ、武田家の伝統に則ったものでした。信頼される家臣たちの前で行われたこの儀式は、信勝が新しい当主として認められる重要な瞬間でした。

## 結論

これらの要因から、武田信勝は後継者として選ばれました。彼の誕生や家族内での状況、そして正式な儀式が相まって、信勝は武田家の未来を担う存在とされました。しかし、この選択が後に武田家を混乱させる要因ともなったことは歴史的な教訓となっています。

武田信勝と織田信長の関係は

武田信勝と織田信長の関係は、戦国時代の日本における重要な政治的・軍事的なつながりを示しています。信勝は武田勝頼の子であり、信長の養女を母に持つため、両家は親戚関係にあります。

## **武田家と織田家の友好関係**

**初期の同盟**

武田家と織田家は、1565年(永禄8年)に友好的な関係を築きました。この時、信長は自らの姪を武田勝頼に嫁がせ、両家の結びつきを強化しました。この婚姻は、両者が互いに利益を見込んだ外交的な動きでした。

**戦略的な結びつき**

信長と信玄(武田信玄)は、当初は敵対することなく、互いに注意を払いながら友好関係を維持していました。特に信長は、信玄が後ろ盾として存在することが自身の政権確立において重要であると認識していました. しかし、この関係は後に変化します。

## **関係の変化と対立**

**延暦寺の焼き討ち**

信長が1571年に比叡山延暦寺を焼き討ちした事件が、二人の関係に亀裂をもたらしました。この行動は宗教的な対立を引き起こし、信玄は信長の行動を非難し、彼を支持する僧侶たちを保護しました。このような背景から、信長と信玄の間には緊張が生じることになります。

**最終的な敵対**

最終的には、1575年の長篠の戦いで織田・徳川連合軍が武田軍に大勝し、武田家は衰退へと向かいます。この戦いでは、武田勝頼も敗北し、その後の武田家の運命が決定づけられました。

## **まとめ**

武田信勝は織田信長との関係によって影響を受けた一族の一員であり、その背景には複雑な政治的駆け引きや戦略が存在しました。最初は友好的だった両家ですが、宗教問題や政治的対立から最終的には敵対関係へと進展しました。この歴史的背景は、日本の戦国時代における権力闘争や外交戦略を理解する上で重要です。

武田信勝が16歳になった後、どのような役割を果たしたか

武田信勝は、16歳になった後に重要な役割を果たしましたが、その活動は短命に終わりました。以下に彼の主な役割と出来事をまとめます。

## **家督相続と戦闘参加**

- **家督相続**: 武田信勝は、武田信玄の遺言に従い、16歳で家督を相続することが定められていました。しかし、実際には父・勝頼が当主としての役割を果たしていました。

- **戦闘での活躍**: 信勝は父と共に戦場に出て、敵軍に対して勇猛に戦いました。彼の華麗な戦いぶりは周囲の目を引き、特に天目山の戦いでは多くの敵を切り倒したとされています。

## **天目山の戦いと最期**

- **天目山の戦い**: 1582年3月、織田軍との決戦で信勝は父・勝頼と共に奮闘しましたが、数的不利から次第に追い詰められました。信勝は敵中に切り込むも、流れ弾に当たり重傷を負い、その後自害しました。

- **自害**: 戦闘が激化する中、信勝は父と共に自害し、武田家はこの時点で滅亡を迎えました。信勝の死は武田家400年の歴史の終焉を象徴する出来事となりました。

## **結論**

武田信勝は16歳という若さでありながら、家督相続や戦闘への参加を通じて武田家の未来を担う存在とされていましたが、織田軍との戦闘で命を落とし、その短い人生は悲劇的な結末を迎えました。

武田信勝が武田家の家督を継いだ後の動きは

武田信勝が武田家の家督を継いだ後の動きは、彼の短い統治期間における内政や外交の試み、さらには武田家の滅亡に至る過程に深く関わっています。

## 家督相続と初期の動き

武田信勝は1582年に父・武田勝頼から家督を相続しました。彼が16歳で元服した際、家督相続の儀式が行われ、信勝は家宝の甲冑を身に付けて正式に世継ぎとして宣言されました。この時、信勝は家中の結束を図るため、家臣たちとの信頼関係を強化しようと努めました。

## 内政と外交

### 内政

信勝の統治下では、武田家が直面する内政上の課題が多くありました。特に、長篠の戦いでの敗北後、領国再建が急務となり、彼はそのための施策を模索しました。

### 外交

外交面では、信勝は北条氏や上杉氏との関係を強化しようとしました。特に、父・勝頼が築いた同盟関係を維持しつつ、新たな同盟を模索する姿勢を見せました。また、信勝の母が織田信長の養女であったことから、織田家との関係改善も狙っていたと考えられます。

## 武田家滅亡への道

しかしながら、信勝は多くの困難に直面しました。1582年には織田・徳川連合軍による攻撃が始まり、彼は高遠城で抗戦するも最終的には崩落し、自害に追い込まれました。この際、信勝は正室・北条夫人と共に自害し、武田家は400年続いた名門として滅亡しました。

このように、武田信勝の統治は短期間であったものの、多くの試練と歴史的な転換点を含んでおり、その結果として武田家の運命が大きく変わることとなりました。

武田信勝と武田勝頼の関係はどのように変わったか

武田信勝と武田勝頼の関係は、武田家の歴史において重要な変遷を遂げました。以下にその変化を詳述します。

## **初期の関係**

武田勝頼は、武田信玄の四男として生まれ、1567年に嫡男・信勝を授かりました。信勝は、父・勝頼の期待を受けて育てられましたが、勝頼が当主として直面する困難な状況が信勝の立場にも影響を及ぼしました。

## **権力の移行**

1573年、信玄の死後、勝頼は家督を相続しました。しかし、この時点で武田家は外敵からの圧力にさらされており、勝頼のリーダーシップには疑問が呈されました。特に、信玄派と勝頼派の対立が激化し、家中は分裂状態に陥りました。このような状況下で、勝頼は信勝を新たな当主として位置づけることで、家族内外に安定感を与えようとしました。

## **最終的な変化と滅亡**

1582年、武田家は織田信長や徳川家康との戦いに敗れ、勝頼は自害する前に信勝に家督を譲りました。この時点で信勝は16歳であり、正式に武田家の家督を相続する儀式が行われましたが、その後すぐに信勝も自害し、武田家は滅亡しました。

このように、武田信勝と武田勝頼の関係は、一時的には期待される後継者としての位置づけがあったものの、権力闘争や外部からの圧力によって複雑化し、悲劇的な結末を迎えました。