明石全登(あかし てるずみ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、特にキリシタンとして知られています。

彼は備前国(現在の岡山県)の武将で、宇喜多家に仕官していました。

全登の生年や没年は不詳ですが、彼の父は明石景親であり、彼自身も宇喜多秀家の家臣として重要な役割を果たしました。

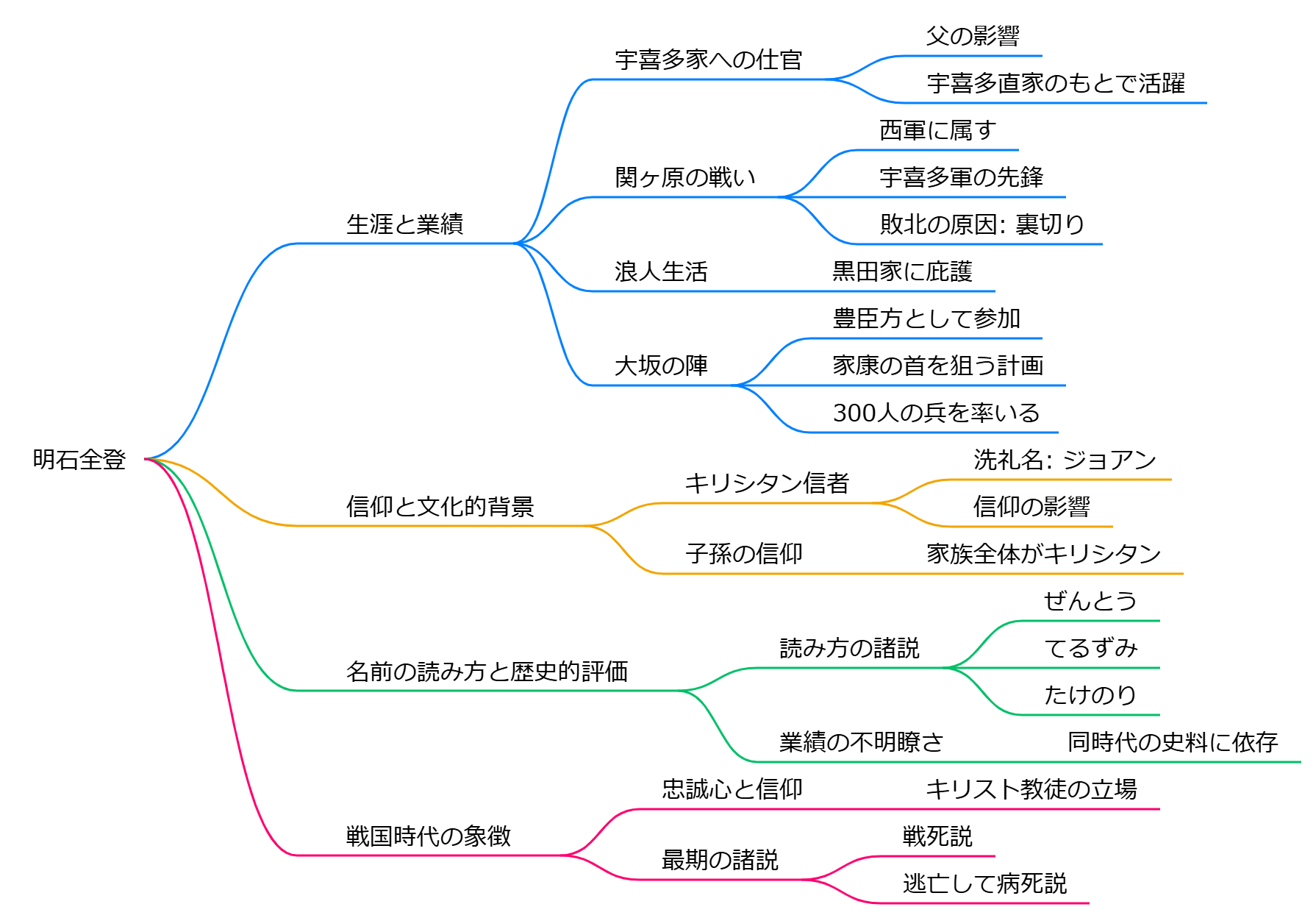

生涯と業績

全登は、父の影響を受けて宇喜多家に仕官し、特に宇喜多直家のもとで活躍しました。

彼は、宇喜多家の家宰として家中を取り仕切る立場にあり、1600年の関ヶ原の戦いでは西軍に属して戦いました。

この戦いでは、彼は宇喜多軍の先鋒を務め、敵軍と激戦を繰り広げましたが、裏切りによって敗北を喫しました。

その後、全登は浪人となり、黒田家に庇護されました。

1614年には大坂の陣に参加し、豊臣方として戦いました。

彼は特に、家康の首を狙う計画を立て、300人の兵を率いて敵陣に突入しようとしましたが、計画は失敗に終わりました。

信仰と文化的背景

全登は非常に熱心なキリシタン信者であり、洗礼名は「ジョアン」とされています。

彼の信仰は、彼の行動や戦い方にも影響を与え、キリスト教徒としてのアイデンティティを持っていました。

彼の子孫もキリシタンとして知られ、家族全体が信仰を継承していました。

名前の読み方と歴史的評価

全登の名前の読み方には諸説あり、「ぜんとう」「てるずみ」「たけのり」などが提唱されています。

彼の名前や業績については、同時代の史料においても不明瞭な点が多く、後世の解釈に依存している部分が大きいです。

全登の生涯は、戦国時代の武将としての典型的な物語を体現しており、彼の信仰や忠誠心は、当時の日本におけるキリスト教徒の立場を象徴するものでもあります。

彼の最期については諸説あり、戦死したとも、逃亡して病死したとも言われていますが、詳細は不明です。

明石全登

明石全登

明石全登(あかし ぜんとう)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、宇喜多氏の家臣として知られています。彼の生涯には多くの謎が含まれており、特に彼の信仰心と戦歴が注目されています。

## **基本情報**

- **生没年**: 不詳(推定1558年頃〜1618年)

- **身分**: 大坂城五人衆

- **官位**: 掃部頭(かもんのかみ)

## **家族と背景**

明石全登は、備前国の明石景親の子として生まれました。彼は宇喜多直家の娘と結婚し、子供には明石景行や明石内記がいます。全登は特に熱心なキリシタンであり、洗礼名はジョアンやジュストなど複数の説があります。

## **軍歴と関ヶ原の戦い**

全登は1600年の関ヶ原の戦いにおいて、宇喜多秀家に従って西軍側に参加しました。この戦いでは、彼は宇喜多軍の先鋒として福島正則と激闘を繰り広げましたが、小早川秀秋の裏切りによって敗北を喫しました。全登は主君を守るために殿軍を務め、大坂城への退却を進言しました。

## **大坂の陣**

1614年、大坂の陣が勃発すると、全登は再び豊臣方として参陣しました。彼はキリシタン信者として、信仰の自由を求めるために戦ったと言われています。特に夏の陣では真田幸村らと共に重要な役割を果たす予定でしたが、最終的には行方不明となりました。彼が討ち取られたか、あるいは逃亡したかについては諸説あり、「明石狩り」と呼ばれる追跡が行われたことも知られています。

## **信仰と影響**

全登はキリスト教信者としても知られ、宇喜多家領内で宣教師を保護し、キリシタンたちを支援していました。彼の行動はヨーロッパにも伝わり、その影響力は大きかったとされています。

明石全登の人生は、戦国時代の複雑な政治状況と宗教的背景を反映しており、多くの謎に包まれた人物として今なお興味深い存在です。

明石全登はどのようにしてキリスト教に改宗したの

明石全登(明石掃部)がキリスト教に改宗した経緯は、彼の周囲の影響や個人的な信仰の探求が大きく関わっています。

## 改宗の背景

全登は宇喜多家に仕官していた武将であり、宇喜多家はキリスト教に対して比較的寛容な姿勢を持っていました。特に、彼の母方のいとこである宇喜多詮家が熱心なキリシタンであり、全登に対してキリスト教への入信を強く勧めていました。詮家は自らの信仰を公然と示し、宣教師との交流も行っていたため、全登もその影響を受けたと考えられます。

## 洗礼を受けるまでの過程

全登は1596年頃、大坂城での改修工事を指揮していた際に、再度キリスト教の教えに触れました。彼は当初、洗礼を受けることに躊躇いがありましたが、最終的には自らの意志で洗礼を受け、「ジョアン」という洗礼名が授けられました。この時期には、彼は他のキリシタン信者とも交流を深め、信仰を深めていきました。

## 改宗後の活動

改宗後、全登は自身の信仰を守りながら、豊臣家側で戦うことになります。特に、大坂の陣では彼が率いる部隊が十字架を掲げて戦ったことからも、その信仰心が伺えます。また、彼は迫害されていた宣教師や信者を保護する行動も取っており、その行動はヨーロッパにも伝わりました。

このように、明石全登の改宗は周囲の影響と自身の内面的な探求によるものであり、彼の生涯において重要な転機となりました。

明石全登がキリスト教に改宗した理由は何だったの

明石全登がキリスト教に改宗した理由は、彼の信仰心と周囲の影響、特に宇喜多家との関係が大きな要因です。

## **改宗の背景**

1. **宇喜多家の影響**: 明石全登は宇喜多秀家の家臣であり、宇喜多家自体がキリスト教を受け入れていたため、全登も自然とキリスト教に触れる機会が多かった。この環境が彼の信仰心を育む一因となりました。

2. **洗礼名と信仰の深さ**: 全登は洗礼名「ジョアン・ジュスト」を持つ熱心なキリシタンであり、彼の信仰は非常に深かった。彼は「日本26聖人」と呼ばれるキリシタンたちを護送するなど、その信仰を実践していました。

3. **社会的背景と信仰の自由**: 彼の改宗は、当時の日本におけるキリスト教徒への弾圧が進む中で、信仰の自由を求める動きとも関連しています。全登は、大坂の陣に際して、迫害されていたキリスト教徒たちの信仰の自由を求める戦いに参加しました。

4. **個人的な葛藤**: 全登は改宗前に「キリスト教の戒律を守れない」という懸念から洗礼を躊躇していましたが、最終的には自身の信仰心に従い、1596年に洗礼を受けました。この決断は、彼自身の誠実さや義侠心を反映しています。

## **結論**

明石全登がキリスト教に改宗した理由は、宇喜多家との関係や個人的な信仰心、そして社会的な状況が複雑に絡み合った結果です。彼はその後もキリシタンとして生き続け、その信仰を貫く姿勢を示しました。

明石全登が洗礼を受けた際の状況はどうだったの

明石全登が洗礼を受けた際の状況は、非常に興味深い歴史的背景を持っています。

## 洗礼の背景

明石全登(あかし ぜんとう)は、1596年に大阪で洗礼を受けました。この時期、日本では豊臣秀吉がキリスト教に対して比較的寛容な政策を取っており、キリシタンの信仰が広がっていました。全登は宇喜多家の家臣であり、彼の洗礼名は「ジョアン」または「ジュスト」とされています。

## 洗礼の実施

全登の洗礼は、大坂にあるイエズス会の教会で行われました。彼は信仰について熟考し、最終的にはキリスト教徒としての道を選びました。洗礼を受ける際には、彼自身が戒律を守れるかどうかを自問自答しながら、慎重に決断したとされています。この時期、彼は宇喜多直家の親族であり、彼からの影響も大きかったと考えられています。

## 洗礼後の活動

洗礼後、全登は熱心なキリシタンとして活動し、日本26聖人の護送役を務めるなど、信仰を持ち続けました。しかし、その後の関ヶ原の戦いでは西軍として戦い、敗北し、その後は浪人生活を余儀なくされました。全登は大坂の陣にも参加し、豊臣方として戦ったことでも知られています。

このように明石全登の洗礼は、彼自身の信仰だけでなく、当時の日本におけるキリスト教徒の立場や状況とも密接に関連しています。

明石全登がキリスト教に改宗したことでどのような影響があったの

明石全登のキリスト教への改宗は、彼自身の信仰にとどまらず、当時の日本社会や政治に多くの影響を及ぼしました。以下にその主な影響をまとめます。

## 宗教的影響

**信仰の広がり**

明石全登は、キリスト教徒としての信仰を持ち続け、その影響を周囲に広めました。彼は家族や親しい友人にも福音を伝え、妻や妹、妹婿を改宗させるなど、宇喜多家領内でのキリスト教の布教に寄与しました。記録によれば、彼の影響で宇喜多領内では少なくとも2000人がキリスト教に改宗したとされています。

**キリシタン武士としての地位**

全登は、当時の日本において非常に珍しいキリシタン武士として知られ、彼の存在は他の武士たちにも影響を与えました。彼は洗礼名を「ジョバンニ」とし、信仰心が強いことから宣教師たちからも高く評価されました。

## 政治的影響

**豊臣政権内での役割**

全登は豊臣秀吉やその後の政権下で重要な役割を果たしました。特に、秀吉がキリスト教に対して比較的寛容だった時期には、彼はその信仰を公然と示し、他の信者たちと共に活動することができました。しかし、1614年には徳川家康によってキリスト教禁止令が発布され、全登は困難な状況に直面します。

**大阪の陣での活動**

大阪の陣では、全登は豊臣方として参戦し、自ら十字架を掲げて部隊を率いました。この戦いでは、多くのキリシタンが彼に従い、西軍として戦ったことが記録されています。全登は信仰の自由と旧主・宇喜多秀家の解放を求めて戦ったとされ、その行動は彼自身だけでなく、他の信者たちにも勇気を与えました。

## 結論

明石全登のキリスト教への改宗は、彼自身の信仰だけでなく、日本社会における宗教的・政治的な動向にも大きな影響を与えました。彼は信仰を通じて周囲に広がりをもたらし、また豊臣政権内で重要な役割を担うことで、日本史におけるキリスト教徒武士としての地位を確立しました。その後も彼の行動は、多くの人々に影響を与え続けました。

明石全登がキリスト教に改宗した際の反応はどうだったの

明石全登がキリスト教に改宗した際の反応は、当時の日本の政治的・宗教的状況と密接に関連しています。彼は1596年に洗礼を受け、「ドン・ジョアン」という名を授かりました。この時期、日本ではキリスト教に対する態度が大きく変わりつつありました。

## 改宗の背景

**豊臣秀吉の政策変更**

秀吉は当初、キリスト教に対して比較的寛容でしたが、1587年に伴天連追放令を発布し、その後急激に反キリスト教的な政策を強化しました。この背景には、キリスト教徒の増加や、欧州との関係が影響していたと考えられます。全登が改宗した時期は、まさにこのような政策転換の中であり、彼の信仰は周囲から注目されました。

## 周囲の反応

**信仰を貫く姿勢**

全登は他の多くの大名が信仰を棄てる中で、改宗を選び、その後も信仰を貫きました。彼は小西行長や長崎で殉教した信徒たちの姿を目の当たりにし、その影響で信念がさらに強固になったとされています。彼の行動は、周囲から尊敬される一方で、危険視されることもあったでしょう。

**大坂の陣への参加**

全登は大坂城において豊臣家を支援し、自らの信仰を示すために戦い続けました。このような行動は、彼が信仰心から来る義侠心を持っていたことを示しています。彼が戦場で果たした役割は、単なる武将としてだけでなく、キリスト教徒としてのアイデンティティをも強調するものでした。

## 結論

明石全登の改宗は、当時の日本におけるキリスト教徒としての苦悩や信仰心を象徴する出来事でした。彼の選択とその後の行動は、周囲から様々な反応を引き起こし、特に信仰を貫く姿勢は多くの人々に影響を与えました。

明石全登がキリスト教に改宗した後、どのように生活したの

明石全登(明石掃部)は、キリスト教に改宗した後、特に大坂の陣を通じてその信仰を実践しながら生活しました。彼の生活は、信仰と武士としての義務が深く結びついていました。

## **改宗後の生活**

**信仰の実践**

- 明石全登は、1596年に洗礼を受けて「ドン・ジョアン」という名を授かりました。彼は非常に熱心なキリスト教徒であり、宇喜多家の家臣として、信者たちを保護し、宣教師を自宅に迎え入れるなどしてキリスト教の普及に努めました。

**大坂の陣への参加**

- 1614年から1615年にかけての大坂の陣では、全登は豊臣方として参戦し、「大坂五人衆」の一人として活躍しました。彼は特に夏の陣で重要な役割を果たし、多くのキリシタン兵を集めて戦闘に臨みました。全登は道明寺の戦いで伊達政宗や水野勝成と交戦し、その戦闘中に負傷しています。

**戦後の動向**

- 大坂の陣後、全登の行動は不明瞭であり、討死したとも逃亡したとも言われています。彼が生き延びた場合、キリスト教徒として自殺を禁じる教えに従い、自ら切腹せずに戦場を離脱した可能性も考えられています。また、彼が徳川幕府から恐れられたことから、「明石狩り」と呼ばれる追跡が行われたことも知られています。

## **文化的影響と遺産**

明石全登は、キリスト教徒武士として日本史において重要な役割を果たしました。彼の活動は、当時の宗教的・政治的状況において大きな影響を与え、信仰と忠誠心がどのように交差するかを示す興味深い事例となっています。また、彼の生涯は多くの伝説や物語を生み出し、日本におけるキリスト教徒の歴史にも影響を与えました。

関ヶ原の戦いでの全登の活躍についてもっと知りたい

関ヶ原の戦いでの全登の活躍についてもっと知りたい

明石全登(あかし ぜんとう)は、関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たした武将であり、宇喜多秀家の家臣として活躍しました。彼の戦歴やその後の動向について詳しく見ていきます。

## 関ヶ原の戦い前の活動

全登は、関ヶ原の戦いに先立ち、宇喜多秀家と共に伏見城を攻略するなど、数々の戦闘に参加していました。特に、9月14日の杭瀬川の戦いでは、中村一栄隊を撃破し、西軍に勝利をもたらしました。

## 関ヶ原の戦いでの活躍

1600年9月15日の関ヶ原の戦いでは、全登は宇喜多軍の先鋒として8,000名を率いて福島正則と激闘を繰り広げました。彼は主君・宇喜多秀家が小早川秀秋の裏切りに激怒して攻撃しようとした際、冷静に撤退を進言し、秀家を守る役割を果たしました。

しかし、西軍は敗北し、全登は宇喜多秀家と離れ離れになりました。その後、彼は黒田長政に助けられ、筑前へ逃れることとなります。

## 大坂の陣での活動

関ヶ原の戦いから数年後、全登は再び歴史の舞台に現れ、大坂城に参陣します。彼はキリスト教信者として、信仰の自由と旧主・宇喜多秀家の解放を求めていました。大坂冬の陣では目立った活躍はありませんでしたが、夏の陣では真田幸村と共に重要な役割を果たそうとしました。

特に、1615年5月7日の天王寺・岡山での最終決戦では、全登が徳川家康を討つ計画が立てられましたが、その計画は実行されず、最終的には全登自身が突撃しようとしました。しかし、多くの敵軍に囲まれ、その後の消息は不明となります。

## 結論

明石全登は関ヶ原の戦いで重要な役割を果たしながらも、その後行方不明となり、多くの謎が残る武将です。彼はキリスト教信者としても知られ、その信仰心や忠誠心が彼の行動に影響を与えたと考えられています。

明石全登の名前の読み方はどれが一番有名なの

明石全登の名前の読み方については、いくつかの異なる説がありますが、最も一般的に知られている読み方は「**あかし てるずみ**」です。この読み方は、主に歴史書や辞典において広く使用されています。

他にも以下のような読み方が存在します:

- **ぜんとう**

- **たけのり**

- **いえのり**

- **なりとよ**

これらの読み方は、文献や資料によって異なる解釈がされており、特に「全登」という名前自体が法号や諱(いみな)として扱われることから、その読み方には多様性があります。

明石全登と黒田如水の関係はどのように始まったの

明石全登と黒田如水(黒田官兵衛)の関係は、主に血縁と信仰によって形成されました。

## **関係の背景**

1. **血縁関係**:

- 明石全登の母は明石一族の出身であり、黒田如水も同じく明石氏に関連しています。このため、両者は遠い親戚関係にあるとされています。

2. **キリシタンとしての共通点**:

- 明石全登と黒田如水は共に熱心なキリシタンでした。特に、如水の弟である黒田直之もキリシタンであり、全登を庇護したとされています。全登が浪人となった際、如水のもとで匿われたことが記録されています。

## **歴史的な出来事**

- 明石全登は宇喜多秀家の家臣として活動していましたが、宇喜多家が没落した後は浪人となり、黒田如水の庇護を受けることになりました。全登が如水に庇護された背景には、両者の信仰と血縁が大きな役割を果たしています。

- 大坂の陣では、全登は豊臣方として参戦し、その際にも黒田家とのつながりが強調されます。特に、全登が逃亡中に黒田長政に遭遇し助けられたという逸話も残っています。

このように、明石全登と黒田如水の関係は、戦国時代の複雑な人間関係や宗教的な背景によって深まったものであり、彼らの信仰や家族的なつながりが重要な要素となっています。

明石全登が伏見城の戦いに参加した理由は何だったの

明石全登が伏見城の戦いに参加した理由は、主に彼の忠義と当時の政治的状況に起因しています。

## 忠義と家中の分裂

明石全登は宇喜多秀家に仕え、宇喜多家が内紛に悩まされていた際も、主君を見捨てずに忠義を尽くしました。宇喜多家中の重臣たちが出奔する中、全登は家宰として家を支える道を選びました。彼の忠誠心は、家族や主君への強い信念から来ており、これは後の戦闘にも影響を与えました。

## 戦闘への参加

伏見城の戦いは、関ヶ原の戦いに先立つ重要な前哨戦でした。全登は慶長5年(1600年)に西軍として出陣し、宇喜多秀家の指揮下で伏見城を攻略する役割を果たしました。彼はこの戦いで西軍の一員として戦い、特に杭瀬川の戦いでは勝利を収めました。

## 政治的背景

この時期、日本は徳川家康と豊臣政権との間で緊張が高まっており、全登は西軍として豊臣方に立ち、家康に対抗するために戦いました。彼の参加は、宇喜多秀家とその勢力を守るためのものであり、戦闘への参加は彼自身の信念と忠義を示すものでした。

このように、明石全登が伏見城の戦いに参加した理由は、彼の忠誠心と当時の政治的状況によるものであり、その行動は後の歴史にも大きな影響を与えました。

明石全登が杭瀬川の戦いでどのような戦いを演じたの

杭瀬川の戦いにおける明石全登の役割は、戦局において決定的でした。この戦いは、1600年10月20日に関ヶ原の戦いの前哨戦として行われ、西軍が勝利を収めました。

## 戦闘の経過

杭瀬川の戦いは、東軍の徳川家康が美濃赤坂に到着したことを受けて、西軍が士気を回復するために行った奇襲攻撃です。西軍の指揮官である島清興は、敵を挑発するために自軍の一部を伏兵として配置し、残りで対岸に渡って稲刈りを始めました。この行動は敵を引き寄せるための巧妙な策略でした。

### 明石全登の参戦

明石全登は、この戦闘において島清興と共に西軍に参加し、重要な役割を果たしました。中村一栄隊が挑発に乗って攻撃してくると、全登は彼らを挟撃する形で攻撃を行い、混乱を引き起こしました。結果として、中村隊と有馬豊氏隊は西軍によって40名ほどが討たれ、大きな損害を受けました。

## 戦闘後の影響

杭瀬川の戦いでの西軍の勝利は、その後の関ヶ原本戦に向けて士気を大いに高める要因となりました。しかし、関ヶ原本戦では西軍が敗北する結果となり、明石全登もその後行方不明となる時期がありました。全体として、杭瀬川の戦いは明石全登にとって重要な戦闘であり、西軍の勝利に貢献したことが評価されています。

明石全登が小早川秀秋の寝返りを阻止した際の具体的な行動は

明石全登が小早川秀秋の寝返りを阻止した際の具体的な行動は、関ヶ原の戦いにおいて非常に重要でした。以下にその詳細を示します。

## 明石全登の具体的行動

**1. 宇喜多秀家の感情を抑える**

- 小早川秀秋が東軍に寝返った際、宇喜多秀家は激怒し、「金吾(小早川秀秋)を斬る」と叫びながら彼の陣に向かおうとしました。この時、明石全登は秀家を制止し、「殿を備前岡山に落ち延びさせよ」と進言しました。全登のこの言葉によって、秀家は冷静さを取り戻し、無謀な行動を思いとどまることができました。

**2. 撤退の指導**

- 全登は宇喜多軍の殿軍(しんがり)を務め、戦局が不利になった中で、秀家と共に大坂城への撤退を促しました。この指導力が、宇喜多軍の混乱を少しでも抑える要因となりました。

**3. 戦闘中の奮闘**

- 関ヶ原の戦いでは、全登自身も福島正則隊との激戦に参加しつつ、後方支援や指揮を行いながら、宇喜多軍の士気を保とうと努めました。彼は戦場で果敢に戦いながらも、主君である秀家を守ることに専念しました。

## 結論

明石全登は、小早川秀秋の寝返りによる混乱の中で、宇喜多秀家を冷静に導き、無謀な行動から守る重要な役割を果たしました。また、彼自身も戦闘に参加しつつ、撤退戦略を立てることで宇喜多軍の生存を図りました。このような行動が、全登の武将としての資質と忠義心を示しています。

明石全登が大坂の陣でどのような役割を果たしたの

明石全登が大坂の陣でどのような役割を果たしたの

明石全登(あかし ぜんとう)は、大坂の陣において重要な役割を果たした武将であり、特にキリシタン信者として知られています。彼は宇喜多秀家の家臣で、信仰の自由と旧主の解放を求めて戦いました。

## 大坂の陣における活動

**背景**

全登は、1614年に大坂の陣が始まる直前に大坂城に現れました。彼は、迫害を受けていたキリスト教徒の信仰の自由を求め、八丈島に流されていた宇喜多秀家を救出するために参戦しました。

**冬の陣**

冬の陣では、全登は木津川口の戦いに関与しましたが、具体的な戦果は少なく、主に会議での参加が中心でした。

**夏の陣**

1615年の夏の陣では、全登は特に目立った活動を行いました。彼は真田幸村と共に、徳川家康の首を狙う作戦を提案され、300名の部隊を率いて敵軍の背後から攻撃する計画が立てられました。しかし、この計画は豊臣秀頼の出馬中止などによって実行不可能となり、全登は単独で徳川軍に突入しました。結果として、彼は敵軍に包囲されることになり、その後の運命は不明です。討ち死にしたとも逃げたとも言われていますが、彼の存在は徳川軍に恐れられ、「明石狩り」と呼ばれる追跡が行われたことでも知られています。

## 影響と評価

明石全登は、大坂の陣を通じて信仰と忠誠心を貫いた武将として評価されています。彼の行動は、戦国時代における信仰と武士道が交錯する複雑な状況を象徴しています。

明石全登がキリスト教信者だった理由は

明石全登がキリスト教信者であった理由は、彼の家族背景や個人的な選択、そして時代の影響に起因しています。

## **1. 家族の影響**

明石全登(あかしかもん)は、母方のいとこである宇喜多詮家から強いキリスト教への勧誘を受けました。詮家は熱心な信者であり、彼の影響を受けて全登も洗礼を受け、洗礼名として「ジョアン」を授かりました。こうした家族からの影響が、全登の信仰形成に大きく寄与しました。

## **2. 時代背景**

戦国時代、日本ではキリスト教が宣教師によって広まり、多くの武士が信者となりました。特に、織田信長や豊臣秀吉の時代には、キリスト教徒に対する一定の寛容さが存在しましたが、秀吉の「バテレン追放令」により信仰は厳しく制限されることになります。全登はこのような厳しい環境下でも、自らの信仰を貫く姿勢を示しました。

## **3. 信仰と忠誠心**

全登は大坂の陣で豊臣家に仕官し、戦いの中でキリスト教徒としてのアイデンティティを強く意識していました。彼は自殺を禁じるキリスト教の教えに従い、戦場で切腹することなく生き延びた可能性も指摘されています。これは彼が信仰と武士としての忠誠心を両立させようとした結果とも言えます。

このように、明石全登がキリスト教信者であった理由は、家族からの影響や時代背景、そして自身の信仰への強い思いによるものです。彼は戦国時代という困難な状況の中で、自らの信仰を貫こうとした人物でした。

関ヶ原の戦いで全登がどのような役割を果たしたの

明石全登(あかし てるずみ)は、関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たしました。彼は宇喜多秀家の家臣であり、西軍に参加しました。

## 関ヶ原の戦いにおける全登の役割

- **軍の指揮**: 1600年9月15日の関ヶ原の戦いでは、全登は宇喜多軍の先鋒として8,000名を率いて福島正則隊と激闘を繰り広げました。彼は宇喜多秀家に忠義を尽くし、戦闘中も主君を守るために奮闘しました。

- **戦闘の経過**: 全登が指揮する部隊は当初善戦しましたが、小早川秀秋の寝返りによって西軍は劣勢に立たされます。全登は主君秀家が討ち死にしようとするのを諌め、大坂城へ退くよう進言し、殿軍として後退しました。

- **その後の行動**: 西軍が敗北した後、全登は親族である黒田長政を頼って筑前に逃れました。その後、大坂の陣で再び姿を現し、豊臣方として戦いましたが、その最期については諸説あり、討死したとも逃げ延びたとも言われています。

全体として、明石全登は関ヶ原の戦いにおいて宇喜多秀家の忠実な家臣として活躍し、その後も豊臣家への忠義を貫きましたが、最終的な行く先については不明瞭な部分が多く残されています。

全登が大坂の陣で真田幸村と共にどのような戦いをしたの

明石全登は、大坂の陣において真田幸村と共に重要な戦いを展開しました。彼は、豊臣方の武将として、特に夏の陣での活躍が際立っています。

## 大坂の陣における全登の役割

### **冬の陣**

冬の陣では、全登は木津川口の戦いに関与しましたが、具体的な戦果は少なく、主に会議への参加が中心でした。

### **夏の陣**

夏の陣では、全登は特に天王寺・岡山の戦いで真田幸村と共に戦いました。1615年5月7日、豊臣軍は家康を討つための計画を立てました。この計画では、全登が指揮する明石隊300人が敵を迂回し、家康本陣への突入を狙うものでした。

しかし、豊臣秀頼が出馬を中止した影響で、この計画は破綻し、明石隊は遊撃隊として活動することになりました。全登は状況を知ると、自ら突撃して家康を討つべく行動しましたが、敵軍に包囲されてしまいました。

### **結果**

最終的には全登は討ち取られたとも言われており、その後の消息は不明です。彼の死後、徳川家は全登を恐れて「明石狩り」と呼ばれる弾圧を行ったことが知られています。

このように、大坂の陣で明石全登は真田幸村と共に戦いながらも、最終的には豊臣方が敗北し、彼自身も悲劇的な運命を辿ることとなりました。

全登が行方不明になった理由は

明石全登が行方不明になった理由は、主に関ヶ原の戦いと大坂の陣に関連しています。

## 関ヶ原の戦いでの行方不明

関ヶ原の戦い(1600年)では、全登は宇喜多秀家に従い西軍として参戦しました。戦闘中、小早川秀秋の裏切りにより西軍が敗北し、全登は宇喜多秀家を守るために殿軍を務めましたが、この際に秀家とはぐれ、行方不明となります。実際には、敵方の黒田長政に助けられて脱出したとの説もあります。

## 大坂の陣での消息

その後、全登は大坂の陣(1614年-1615年)に参加し、豊臣方として戦いました。彼は十字架を掲げた部隊を率いて大坂城に入城しましたが、最終的な戦闘である夏の陣では、家康本陣への突入を試みるも失敗し、その後の消息は不明です。討ち取られたという説や、九州や南蛮に逃れたという伝説がありますが、確証はありません。

## 生存説

全登はキリシタンであり、自殺を禁じる教えから切腹せずに生き延びた可能性も考えられています。彼が生存していたとの説は、彼の信仰と行動からも支持されています。彼の死因や最期については未だに謎が多く、歴史的な記録も限られているため、その真相は不明なままです。

全登が潜伏した期間はどれくらいの間

明石全登は、関ヶ原の戦い後に約**14年間**にわたって潜伏していました。彼は1614年に大坂の陣に参加するまでの間、行方不明となり、様々な場所に隠れていたとされています。大坂の陣では豊臣方として活躍し、その後の動向は不明ですが、戦死したとも逃亡したとも言われています.

全登が黒田長政に逃げた理由は何だったの

全登が黒田長政に逃げた理由は何だったの

明石全登が黒田長政に逃げた理由は、主に関ヶ原の戦いでの敗北とその後の困難な状況に起因しています。

### 背景

1. **関ヶ原の戦い**: 明石全登は宇喜多秀家の家臣として西軍に参加しましたが、戦いでの敗北により宇喜多家は滅亡し、全登は浪人となりました。彼は戦後、岡山城に退いたものの、城は荒らされており、主君との連絡も取れない状態でした。

2. **キリスト教への迫害**: 全登は熱心なキリシタンであり、黒田長政がキリスト教を禁止したため、彼は長政の庇護を受けることが難しくなりました。

### 逃亡の理由

- **親族関係**: 全登は黒田長政の親族であり、彼を頼って筑前に逃げ込みました。長政のもとで一時的に匿われましたが、いつまでも迷惑をかけるわけにはいかないと考え、再び別の土地へと旅立つことになります。

- **生存と自由を求める動き**: 全登は、その後も自由を求めて移動を続け、大坂の陣では再び姿を現し、信仰の自由や宇喜多秀家の解放を目指しました。

このように、全登が黒田長政に逃げた背景には、戦国時代特有の政治的混乱と個人的な信念が大きく影響しています。

全登と黒田長政の姻戚関係はどのようなものだったの

明石全登と黒田長政の姻戚関係は、戦国時代の武将たちの複雑な人間関係を反映しています。以下にその概要を示します。

## 明石全登の背景

明石全登(あかし てるずみ)は、宇喜多氏の家臣であり、熱心なキリシタンとして知られています。彼は宇喜多直家の娘を妻に迎え、宇喜多家の重要な一員となりました。全登は、母が明石一族であり、黒田如水(黒田官兵衛)の親族でもあります。

## 黒田長政との関係

黒田長政は黒田如水の息子であり、全登とは血縁的なつながりがあります。全登が宇喜多家の没落後に浪人となった際、黒田如水の弟である黒田直之が彼を匿ったとされています。このように、全登は黒田家に庇護されることで生き延びました。

## 戦乱と逃避行

関ヶ原の戦いで西軍として戦った全登は、敗北後に逃亡しました。その際、黒田長政軍と遭遇した記録があり、この時に長政が全登を助けた可能性があります。しかし、長政はその後キリスト教を禁止したため、全登は柳川藩の田中忠政を頼ることになりました。

このように、明石全登と黒田長政の姻戚関係は、戦国時代における信仰や政治的背景が交錯した複雑なものであり、両者の生涯において重要な役割を果たしました。

全登が黒田長政に逃げた際にどのような助けがされたの

明石全登が黒田長政に逃げた際の助けについては、いくつかの重要な点があります。

## 背景

全登は関ヶ原の戦いで宇喜多秀家の軍に属していましたが、戦局が不利になる中で逃亡を余儀なくされました。彼は西軍の一員として戦ったものの、小早川秀秋の裏切りにより西軍は崩壊し、全登は撤退を決意しました。

## 黒田長政の助け

全登が逃亡する際、彼は黒田長政の軍と遭遇し、助けを受けたとされています。黒田家とは姻戚関係にあり、特に黒田如水(官兵衛)の弟である黒田直之が全登を匿ったとされている。全登が関ヶ原から脱出する際、黒田長政が彼を助けたという説もあります。

## 戦後の状況

全登はその後、岡山城に到達しましたが、城は既に荒らされており、宇喜多秀家との連絡も取れずにそのまま逃亡しました。宇喜多家が没落した後、全登は浪人となり、黒田如水の庇護を受けることになりますが、如水の死後、長政がキリスト教を禁止したため、再び困難な状況に置かれました。

このように、黒田長政やその家族からの助けは全登にとって重要な支えとなり、その後の彼の運命にも影響を与えたと考えられています。

全登が黒田長政に逃げた理由は他に何があったの

明石全登が黒田長政に逃げた理由は、関ヶ原の戦いの結果やその後の状況に加え、彼と黒田家との関係性にも影響されていました。

## 主な理由

1. **関ヶ原の戦いの敗北**: 全登は宇喜多秀家の家臣として西軍に参加し、戦闘後に敗北しました。この敗北により、彼は生存を図るために逃げる必要がありました。

2. **黒田家との姻戚関係**: 全登と黒田家は姻戚関係にあったとされ、黒田長政は全登を匿うことに協力した可能性があります。長政自身もキリシタンであり、全登を受け入れる環境が整っていました。

3. **キリスト教禁教令の影響**: 黒田長政がキリスト教を禁止したため、全登は再び新たな避難先を求めることになりました。彼はその後、柳川藩の田中忠政を頼ることになります。

4. **戦後の混乱**: 関ヶ原の戦い後、宇喜多家が改易され、秀家が捕らえられる中で、全登は岡山城にたどり着きましたが、城は荒らされており連絡も取れない状況でした。このため、彼は逃亡を続けざるを得ませんでした。

全登の逃亡は、戦国時代の激動の中で生き延びるための必然的な選択であり、彼の信仰や人間関係がその決断に大きく影響したと言えます。

全登が黒田長政に逃げた後、どのような経過があったの

明石全登が黒田長政に逃げた後の経過について、以下のような重要な出来事がありました。

## 逃亡と庇護

全登は関ヶ原の戦いで西軍が敗北した後、親族である黒田長政を頼って筑前に逃れました。彼はしばらく黒田家に身を寄せていましたが、長政がキリスト教を禁止したため、全登は別の土地へ旅立つことを決意しました。

## 大坂の陣への参加

慶長19年(1614年)、全登は大坂冬の陣に豊臣方として参陣しました。彼は信仰上の理由から豊臣軍に参加し、翌年の夏の陣では道明寺の戦いに出陣しました。この戦いでは、彼の部隊は水野勝成や伊達政宗勢と交戦し、混乱を引き起こしました。

## 天王寺・岡山の戦い

夏の陣では、全登は300名余りの決死隊を率いて家康本陣への突入を試みました。しかし、友軍が壊滅したため、全登は包囲網を突破して戦場を離脱しました。この戦闘で彼は負傷し、その後の消息は不明となっています。

## 結論

全登は黒田家に庇護されつつも、大坂の陣で豊臣方として活躍しましたが、その後の運命については諸説あり、討ち取られたという説や逃亡したという説が存在します。彼の最期については歴史的に議論されています.

全登が黒田長政に逃げたことでどのような影響があったの

明石全登が黒田長政に逃げたことは、戦国時代の日本における重要な出来事であり、いくつかの影響を及ぼしました。

## 逃亡の背景

関ヶ原の戦いで西軍が敗北した後、宇喜多秀家は改易され、全登は浪人となりました。彼は黒田長政に逃げ込むことで、当時の政治的混乱から身を守ろうとしました。全登と黒田家は姻戚関係にあったため、長政が全登を匿ったとされます。

## 影響

**1. 宇喜多家の崩壊**

- 全登の逃亡は、宇喜多家の権威をさらに低下させました。宇喜多秀家の指導力不足や内紛が影響し、全登が家宰として家中を取り仕切っていたにもかかわらず、家の崩壊を避けることができませんでした。

**2. 黒田家との関係**

- 黒田長政が全登を匿ったことで、黒田家は一時的に全登の軍事的経験を利用できる状況になりました。しかし、その後長政はキリスト教を禁止し、全登との関係が複雑化しました。

**3. 全登のその後**

- 全登は浪人生活を送りながらも、大坂の陣では重要な役割を果たしました。この時期、彼は徳川幕府から恐れられる存在となり、「明石狩り」と呼ばれる追跡が行われました。彼の存在は、当時の政治情勢において脅威と見なされていました。

## 結論

明石全登が黒田長政に逃げたことで、宇喜多家の崩壊が加速し、黒田家との関係性にも影響を与えました。また、全登自身もその後の戦闘で重要な役割を果たしつつ、その運命は不透明なままとなりました。この出来事は、日本の戦国時代における権力構造や人間関係の複雑さを示しています。

明石全登が失われた後、徳川家はどのように対応したの

明石全登が失われた後、徳川家はどのように対応したの

明石全登の死後、徳川家は彼に対して特別な対応を行いました。全登は大坂の陣において重要な役割を果たした武将であり、特にキリシタンとして知られ、徳川家にとっては脅威と見なされていました。以下に、徳川家の具体的な対応を示します。

## 徳川家の対応

1. **明石狩りの実施**: 徳川家は全登の影響力を恐れ、「明石狩り」と呼ばれる弾圧を行いました。これは全登の支持者や残党を捕らえたり排除したりするための措置であり、全登が持っていた勢力を抑え込む目的がありました.

2. **情報収集と監視**: 徳川家は全登に関する情報を集め、その動向を監視しました。全登が生存している可能性も考慮し、その影響力が再び表面化することを防ぐために様々な手段を講じました.

3. **家族への影響**: 全登の息子である明石小三郎も、寛永10年(1633年)には捕縛される命令が出されました。これにより、全登の家族も徳川家の監視下に置かれることとなりました.

このように、明石全登の死後、徳川家は彼に関連する勢力や支持者に対して強硬な姿勢を示し、彼の影響力を排除するために積極的な対策を講じました。

明石狩りはどのように行われたの

明石狩りは、江戸時代におけるキリシタンの取り締まりの一環として行われた捜索活動であり、特に明石全登という武将を対象としたものでした。以下にその詳細を示します。

## 明石狩りの背景

- **明石全登の人物像**: 明石全登は、宇喜多家に仕えたキリシタン武将であり、その行方不明が続く中で幕府からの捜索対象となりました。彼は熱心なキリシタンであり、関ヶ原の戦いなどで重要な役割を果たした後、再三行方不明になっています。

- **幕府の警戒**: 徳川家康はキリスト教を嫌っており、明石全登がキリシタンを扇動しているとの疑念から「明石狩り」を命じました。これは、彼が潜伏しているという情報が流れるたびに行われた捜索活動です。

## 明石狩りの実施方法

- **捜索活動**: 明石狩りでは、幕府の命令に基づき、特定の地域で明石全登や彼に関与する可能性のあるキリシタンを徹底的に捜索しました。情報収集を行い、潜伏先とされる場所を重点的に調査しました。

- **大規模な捜索**: 家光の時代には、明石全登の存在が脅威と見なされ、大規模な捜索が行われました。これには地元住民からの情報提供も含まれ、彼を捕らえるための努力が続けられました。

このように、明石狩りは単なる個人の捜索ではなく、幕府による宗教的・政治的な背景を持つ大規模な取り締まり活動でした。

明石全登が失われた後、徳川家の戦略はどう変わったの

明石全登が失踪した後、徳川家の戦略にはいくつかの重要な変化が見られました。全登は豊臣秀吉の直臣であり、特に関ヶ原の戦いでの彼の役割は注目されていましたが、彼の行方不明は徳川幕府にとって大きな影響を及ぼしました。

## 徳川家の戦略的変化

**1. 明石狩りの実施**

全登の失踪後、徳川幕府は彼を恐れ、彼に関連するキリシタンや支持者に対して「明石狩り」と呼ばれる弾圧を行いました。この政策は、全登が持っていた影響力を排除することを目的としていました。

**2. 軍事的優位性の確立**

全登がいなくなったことで、豊臣方は指導者不在となり、内部での権力争いが激化しました。これにより、徳川家康は軍事的に優位な立場を確保し、大坂の陣においても勝利を収める要因となりました。

**3. キリシタン政策の強化**

全登は熱心なキリシタンであり、彼の存在が信者たちにとって重要でした。彼が失踪した後、徳川幕府はキリシタンへの弾圧を強化し、全国的な迫害が進みました。これは、徳川家が信仰を利用して諸大名を統制する手段としても機能しました。

**4. 豊臣家との関係悪化**

全登の失踪は豊臣家内での権力闘争を激化させ、その結果、徳川家との関係も悪化しました。特に、大坂城内での内部抗争や指導力不足は豊臣軍にとって致命的でした。

このように、明石全登の失踪は徳川家にとって戦略的な転機となり、その後の江戸時代への道筋を形成する要因となりました。

明石全登が逃げたとされる場所はどこ

明石全登が逃げたとされる場所については、いくつかの伝承や説があります。主なものを以下に示します。

## 逃げたとされる場所

1. **九州**:

- 明石全登は、戦後に嫡子と共に九州に落ち延びたという説があり、『大村家譜』や『山本豊久私記』に記載されています。

2. **土佐**:

- 一部の資料では、全登が阿波国経由で土佐国庄谷相村上久保へ逃れたとされています。

3. **南方(東南アジア)**:

- 「備前軍記」などの史料には、全登が新天地を求めて南方に船出したという記述もありますが、この説には疑問も呈されています。

4. **奥州(東北地方)**:

- 秋田県の大館市には明石全登の子孫とされる一族が存在し、彼が伊達家や津軽家に匿われて奥州で生き延びた可能性もあるとされています。

これらの情報から、明石全登の行方については多くの仮説が存在し、正確な場所は特定されていません。彼の消息は今なお不明であり、様々な伝説が残されています。

明石全登の最期について詳しく知りたい

明石全登(あかし ぜんとう)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した備前国の武将で、特にキリシタンとして知られています。彼の最期については多くの謎が残されており、いくつかの説があります。

## 最期の経緯

### 大坂の陣での活躍

明石全登は、大坂の陣において豊臣方として参戦し、「大坂五人衆」の一人として知られています。彼は十字架を掲げた部隊を率いて大坂城に入城し、キリシタン信者たちを鼓舞しました。全登は、戦闘中に多くのキリシタンが西軍に参加するよう呼びかけ、信仰の自由を求める戦いを展開しました。

### 大坂夏の陣での消失

大阪夏の陣では、全登は天王寺・岡山の戦いで決死隊を率いて徳川家康本陣への突入を試みましたが、その前に友軍が壊滅し、彼は戦線を離脱しました。その後の消息は不明であり、彼が討ち取られたという説や逃亡したという説が存在します。

### 諸説

1. **戦死説**: 徳川方の記録には全登が討ち取られたとする記述があります。特に水野勝成や石川忠総によって首を取られたとの伝承もあります。

2. **逃亡説**: 一方で、全登は九州や南蛮へ逃げたとする伝承も多く存在します。特に彼がキリシタンであったため、自害せずに逃亡した可能性が考えられています。しかし、イエズス会文書などにはその消息が記録されていないため、この説には疑問も持たれています。

## 結論

明石全登の最期については、戦死説と逃亡説が対立しており、その真相は未だ解明されていません。彼は大阪夏の陣で姿を消し、その後の行動について確かな記録が残っていないため、多くの謎と伝説に包まれた武将となっています。

明石全登がキリスト教信者だったことはどう影響したの

明石全登がキリスト教信者であったことは、彼の人生や行動に多くの影響を与えました。以下にその主な影響を整理します。

## 信仰の背景

明石全登は、宇喜多家に仕える武将であり、熱心なキリシタンとして知られています。彼は洗礼名をジョアン・ジュストとし、宇喜多家の領地内でキリスト教の布教が進められていた環境で育ちました。全登は、キリスト教徒としてのアイデンティティを強く持ち、その信仰が彼の行動原理となっていました。

## キリスト教信仰の影響

**戦争への参加**

全登は関ヶ原の戦いや大阪の陣において、西軍として戦いました。特に大阪の陣では、十字架を掲げた部隊を率いて参戦し、多くのキリシタンたちが彼に従ったことが記録されています。彼は、信仰の自由と旧主・宇喜多秀家の解放を求めて戦うことを誓い、その結果として多くの信者が彼のもとに集まりました。

**信仰による行動規範**

全登は、自らの信仰に基づき、自刃を禁じられていたため、戦闘中にも自ら命を絶つことはなかったとされています。これは、彼がキリスト教徒として持っていた倫理観や信念が、戦国時代という過酷な状況下でも影響を与えていたことを示しています。

**社会的役割**

全登は、キリシタンたちを保護し、彼らの移動を助ける役割も果たしました。特に、日本26聖人と呼ばれるキリシタンたちが通過する際には、彼らを丁重に護送したことが伝えられています。このように、全登は自身の信仰を通じて社会的な責任を果たそうとした人物でもありました。

## 結論

明石全登のキリスト教信者としての立場は、彼の行動や選択に深く根ざしており、その信仰が彼自身や周囲に与えた影響は大きかったと言えます。彼は信仰によって動かされる武将であり、その生涯は戦国時代という混乱の中で特異なものとなりました。