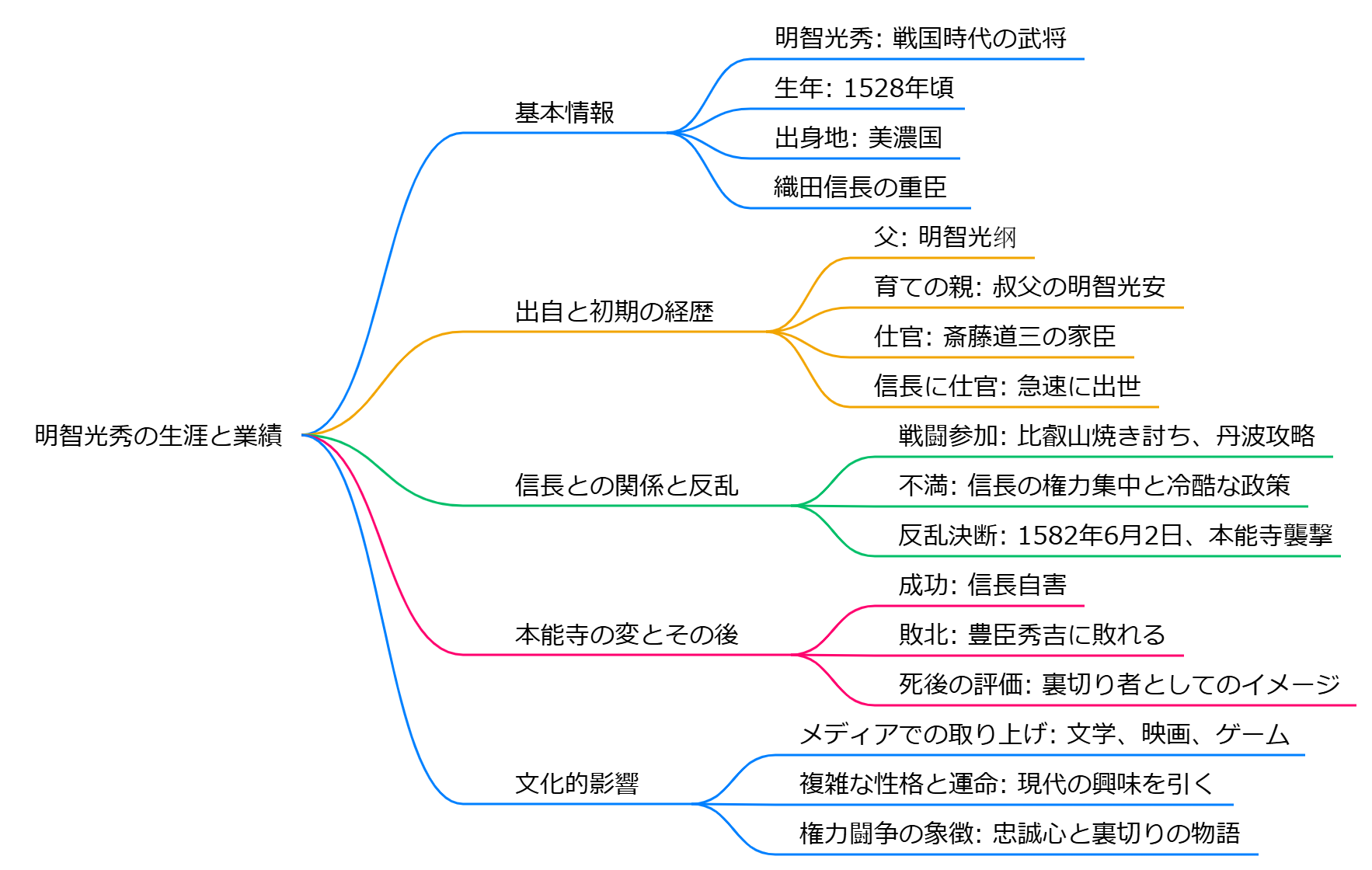

明智光秀の生涯と業績

基本情報

明智光秀(あけち みつひで)は、1528年頃に美濃国(現在の岐阜県)で生まれた戦国時代の武将であり、織田信長の重臣として知られています。

彼は、信長に対する反乱を起こし、歴史的な「本能寺の変」で信長を討ったことで有名です。

光秀は、戦国時代の複雑な政治状況の中で、数々の戦闘や政治的な駆け引きを経て、最終的には自らの運命を決定づける行動に出ました。

出自と初期の経歴

光秀は、明智光纲の子として生まれ、父の死後は叔父の明智光安に育てられました。

若い頃は斎藤道三の家臣として仕官し、その後、道三の死後に織田信長に仕官することになります。

彼は、信長の信任を受けて急速に出世し、特に京都の政務を担当する重要な役割を果たしました。

信長との関係と反乱

光秀は、信長の信任を受けて多くの戦闘に参加し、特に比叡山焼き討ちや丹波攻略などで功績を上げました。

しかし、信長の急激な権力集中や彼の冷酷な政策に対する不満が高まり、最終的には1582年6月2日に本能寺で信長を襲撃する決断を下します。

この反乱は、光秀が信長に対して抱いていた忠誠心と大義感の間での葛藤の結果とも言われています。

本能寺の変とその後

本能寺の変は成功し、信長は自害に追い込まれましたが、光秀の勝利は長続きしませんでした。

彼はその後、信長の家臣である豊臣秀吉に敗れ、同年の山崎の戦いで討たれました。

光秀の死後、彼の名声は「裏切り者」としてのイメージが強く残り、歴史的評価は分かれています。

文化的影響

明智光秀は、歴史上の人物としてだけでなく、文学や映画、ゲームなどのメディアでも多く取り上げられています。

彼の複雑な性格や運命は、さまざまな解釈を生み出し、現代においても多くの人々に興味を持たれています。

光秀の生涯は、戦国時代の日本における権力闘争や忠誠心、裏切りの象徴として、今なお多くの人々に語り継がれています。

明智光秀

明智光秀

明智光秀(あけち みつひで)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した日本の武将であり、特に「本能寺の変」で知られています。彼は1528年頃に美濃国に生まれ、明智氏の庶流に属していたと考えられていますが、その出自には諸説があります。

## 生涯と業績

**初期の経歴**

明智光秀は越前の朝倉義景に仕官し、その後、足利義昭を支援する形で織田信長に仕官しました。彼は信長からの信任を受けて急速に出世し、近江国坂本城主となるなど、戦国時代の有力武将として名を馳せました。

**本能寺の変**

1582年6月2日、光秀は信長を本能寺で襲撃し、自害に追い込みました。この事件は日本史上最大の謎とされ、光秀が謀反を起こした理由については多くの説が存在します。彼はその後、わずか10日間天下を取ったものの、同年6月13日の山崎の戦いで羽柴秀吉に敗れ、自害しました。

## 光秀の影響と評価

明智光秀は忠義深い武将として知られていますが、同時に裏切り者としても評価されています。彼の生涯は戦国時代の複雑な人間関係や権力闘争を象徴するものであり、その行動には多くの解釈が存在します。歴史家たちは光秀の動機や背景についてさまざまな視点から考察しています。

## 家族と後裔

光秀には数人の子供がおり、その中には細川忠興の正室となった玉も含まれています。また、彼の家臣団には明智秀満などが名を連ねており、彼らもまた光秀の運命に深く関与していました。

明智光秀は、日本史において非常に重要な人物であり、その複雑な人生と行動は今なお多くの人々に興味を引き続けています。

光秀が織田信長を討った理由は何だったのか

明智光秀が織田信長を討った理由は、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。以下に主な理由をまとめます。

## **1. 個人的な恨み**

光秀は信長によって母親を殺されたという説があります。この「母殺し」に対する恨みが、光秀の心に深い傷を残し、信長への反逆を決意させる一因となったとされています。

## **2. 信長との関係の悪化**

光秀は信長の家臣として仕えていましたが、次第に信長の行動や政策に対する不満が蓄積されていきました。特に、信長による自らの役職からの解任や、他の家臣(豊臣秀吉など)の台頭が光秀の自尊心を傷つけ、彼の反発心を助長したと考えられています。

## **3. 政治的な野心**

光秀は戦国時代において、武士としての地位向上を目指していました。信長が四国征伐を進める中で、光秀は自身の立場を危うく感じ、信長を討つことで新たな権力基盤を築こうとした可能性があります。

## **4. 信長の油断**

本能寺の変が起こった背景には、信長自身の油断もありました。信長は多くの家臣が遠征中であり、自身も少数で本能寺に宿泊していたため、光秀にとって攻撃する絶好の機会となりました。

これらの要因が相まって、明智光秀は織田信長を討つ決断に至ったと考えられています。

光秀が信長を裏切った際、他の家臣たちはどう反応したのか

明智光秀が織田信長を裏切った「本能寺の変」に際して、他の家臣たちの反応は多様でした。以下にその主な反応をまとめます。

## 家臣たちの反応

- **驚愕と混乱**: 信長の突然の襲撃に対し、多くの家臣は驚きと混乱を感じました。信長は数多くの裏切りを経験していたため、彼自身もこの事態を予想していなかったと考えられています。

- **逃亡と降伏**: 信長が襲撃された際、彼に従っていた家臣たちは、光秀に対抗するために逃げるか、降伏する選択を余儀なくされました。特に、信長に近い家臣たちは、光秀の謀反に対して迅速に行動を起こしました。

- **孤立と裏切り**: 光秀は信長の家臣たちに対し、彼への協力を呼びかけましたが、多くは彼の側にはつかず孤立しました。特に藤孝や順慶など、親交が深かった武将たちも光秀には味方せず、結果的に彼は孤立無援となりました。

- **戦闘への参加**: 信長の死後、光秀に従わなかった家臣たちは、豊臣秀吉と合流し、山崎の戦いで光秀に対抗しました。これにより、信長の死後も織田家の勢力が維持されることとなりました。

## 結論

「本能寺の変」は明智光秀だけでなく、多くの家臣たちにも深刻な影響を与えました。彼らはそれぞれ異なる動機で行動し、その結果として信長政権は崩壊へと向かいました。この事件は、戦国時代における忠誠心や裏切りがどれほど複雑であったかを示す重要な出来事です。

光秀が信長に不満を持った具体的な理由は何か

明智光秀が織田信長に不満を抱き、本能寺の変を引き起こした具体的な理由は以下の通りです。

## 信長との人間関係の悪化

光秀は信長からの侮辱や扱いに対して強い不満を持っていました。特に、信長が光秀の功績を軽視し、暴力を振るったことが大きな要因とされています。このような扱いは光秀のプライドを傷つけ、信長への恨みを募らせました。

## 四国政策の転換

信長が四国の長宗我部元親との関係を変更し、光秀がその仲介役としての立場を失ったことも不満の一因です。信長は元親に対する「四国の切り取り自由」を撤回し、光秀はその結果として面目を失いました。この政策変更により、光秀は自身の立場が危うくなると感じ、反乱を決意したと考えられています。

## 忠誠心と不安

光秀は年齢的にも50歳前後であり、信長が他の家臣に対して容赦なく追放する姿勢に恐れを抱いていました。自身も同様の運命を辿る可能性があると感じていたため、信長への忠誠心が揺らいでいたとされています。

## 自身の過労と疲労

信長に仕える中で光秀は過労や精神的な疲労も感じており、これが彼の判断に影響を与えた可能性があります。信長への不信感や自身の立場への不安が重なり、最終的に反乱へと繋がったと考えられています。

これらの要因が複合的に作用し、光秀は信長に対する反逆を決意したとされています。

光秀が信長に「暇乞い」の手紙を送った際の背景は何か

明智光秀が織田信長に「暇乞い」の手紙を送った背景には、彼の政治的野心や信長との関係の変化が深く関わっています。

## 政治的背景

**1. 室町幕府再興の志向**

光秀は、足利義昭を奉じて室町幕府を再興するという明確な政権構想を持っていました。この意図は、信長が義昭を追放した後も変わらず、彼は義昭の帰還を計画していました。光秀の手紙には、義昭が京都に戻る計画に関する記載があり、彼自身もその実現に向けて動いていたことが示されています。

**2. 信長との関係悪化**

光秀は信長の忠実な家臣でしたが、次第に信長の専制的な行動に不満を抱くようになりました。特に、信長が四国への侵攻を強行した際、光秀はその方針に対して強いストレスを感じていたと考えられています。このような状況から、光秀は信長に対して反旗を翻す決意を固めたとされています。

## 手紙の内容と意図

**1. 手紙の内容**

光秀が送った手紙には、自身の立場や意図が反映されています。彼は「天下に執着しない」と述べ、他意はないことを強調しましたが、これは周囲の支持を得るための策略であったと解釈されています。

**2. 支援要請の失敗**

手紙では細川藤孝への援軍要請も含まれており、光秀は自らの行動を正当化しようとしていました。しかし、細川からの支持は得られず、これが光秀の孤立につながりました。

## 結論

明智光秀が信長に「暇乞い」の手紙を送った背景には、室町幕府再興という政治的野望や信長との関係悪化、さらには周囲との連携不足が影響しています。この手紙は、一見無欲な姿勢を示すものでしたが、その裏には複雑な思惑と状況が隠されていたと言えるでしょう。

光秀が信長に母を人質にした理由は何か

明智光秀が母を人質にした理由は、彼が織田信長の命令で丹波の八上城を攻撃していた際、波多野秀治らに開城を求めるためでした。光秀は、開城の条件として自らの母であるお牧の方を人質にすることを提案しました。これは、波多野三兄弟の身の安全を保証するためのものでした。

しかし、このエピソードには多くの疑問が残ります。信長は約束を破り、波多野氏を処刑するよう命じたため、光秀は激怒し、これが後の本能寺の変につながる「怨恨説」の一因とされています。ただし、この話自体が創作である可能性が高いとの見解もあり、実際に光秀が母を人質にする必要があったかどうかは歴史的に検証されるべきです。

要するに、光秀が母を人質にしたのは戦略的な判断であり、その後の信長による無慈悲な処刑が光秀の反乱を引き起こす要因となったと考えられていますが、このエピソードには歴史的な信憑性についての議論があります。

光秀が信長に饗応役をやめさせられた際の詳細は何か

明智光秀が織田信長から饗応役を解任された事件は、1582年に発生しました。この出来事は「明智光秀、饗応役解任事件」として知られています。

## 背景

信長は武田氏を討伐した後、同盟者である徳川家康に駿河国を与え、そのお礼として安土城に招待することを決定しました。光秀は家康の饗応役に選ばれ、準備を進めていました。

## 解任の経緯

光秀が饗応役として家康を迎える準備をしていた際、信長が訪問し、料理の状態を確認しました。その際、用意されていた魚が腐っていたため、信長は激怒し、「この様子では家康の御馳走は務まるまい」と言って光秀を解任しました。信長の指示により、饗応役は堀秀政に変更されました。

この解任は光秀にとって大きな屈辱であり、彼の名誉や自尊心を深く傷つけたとされています。信長が光秀の手際の悪さに失望したことが原因とされていますが、一部の歴史家は光秀が意図的に饗応を不完全にすることで信長の意向に反抗した可能性も指摘しています。

## その後の影響

光秀は解任後、中国地方で毛利氏と戦っていた豊臣秀吉の援軍として出陣するよう命じられました。この一連の出来事は、後に「本能寺の変」につながる動機の一つと考えられています。信長との関係が悪化した光秀は、この事件を恨みに思い、最終的には信長を討つ決断へと至った可能性があります。

光秀の出生についての説はどれくらいあるのか

光秀の出生についての説はどれくらいあるのか

明智光秀の出生に関する説は多岐にわたり、主に生年と出生地に関して複数の見解が存在します。

## 生年に関する説

光秀の生年については、以下の3つの主要な説があります:

- **1516年**:『当代記』に基づく説。

- **1528年**:『明智軍記』による説。

- **1540年以降**:『兼見卿記』から推測される説。

これらの説は、信頼性の高い同時代史料が不足しているため、後世の記録によって異なる解釈がなされています.

## 出生地に関する説

光秀の出生地についても多くの説があります。主な候補地は以下の通りです:

- **岐阜県可児市**:明智城があるとされる地域。

- **岐阜県恵那市**:他の伝承が残る場所。

- **岐阜県山県市**、**大垣市**:これらも候補として挙げられています。

- **滋賀県多賀町**:近江出身とする新たな説も提唱されています。

これらの情報は、地域伝承や歴史的文献に基づいており、少なくとも5つから6つの異なる出生地が考えられています.

## まとめ

明智光秀の出生については、生年に関する3つの主要な説と、出生地に関する5つから6つの異なる説が存在します。これらは歴史的な文献や地域伝承によって支えられており、今後も研究が進むことで新たな知見が得られる可能性があります。

光秀の生年についての具体的な根拠は何があるのか

明智光秀の生年については、いくつかの異なる説が存在し、それぞれに根拠があります。

## **主要な生年説とその根拠**

1. **享禄元年(1528年)説**

- この説は、江戸時代の軍記物『明智軍記』に基づいています。この中で光秀は55歳とされており、そこから逆算して1528年生まれとされています。ただし、『明智軍記』は光秀の死後100年以上経ってから成立したため、史料的価値には疑問が残ります。

2. **永正13年(1516年)説**

- 『当代記』という史料によると、光秀は67歳で亡くなったとされ、この場合、生年は1516年となります。この『当代記』は江戸初期に編纂されたものであり、光秀の時代に近い情報源として比較的信頼性が高いと考えられています。

3. **永正10年(1513年)説**

- 一部の文献では、光秀の享年を70歳とする記述があり、これを逆算すると1513年生まれとも解釈できます。

4. **天文9年(1540年)以降説**

- 橋場日月による研究では、『兼見卿記』にある光秀の妹や妻木に関する記述から、光秀の生年を1540年以降と推定する意見もあります。この場合、織田信長よりも若いことになります。

## **結論**

明智光秀の生年については、享禄元年(1528年)説と永正13年(1516年)説が主流ですが、いずれも後世の史料に基づいており、確定的な証拠は存在しません。今後の研究によってさらなる検証が期待されます。

光秀が近江の出身であるという説の根拠はどのようなものか

明智光秀が近江出身であるという説には、いくつかの歴史的根拠があります。この説は主に、江戸時代の二次史料に基づいています。

## **主要な根拠となる史料**

1. **『江侍聞伝録』**:

- この史料は1672年に成立し、中世の近江国の土豪や地頭の家系を記録したものです。光秀の祖先が美濃から近江に移り住み、佐目(現・滋賀県多賀町)で生まれたとされています。

2. **『淡海温故秘録』**:

- 1684年から1688年にかけて編纂されたこの地誌も、光秀の出自に関する記述を含んでおり、彼の祖先が六角高頼を頼って近江に移住したと伝えています。

## **具体的な内容**

- これらの史料によれば、光秀の先祖である明智十左衛門が美濃の土岐氏から離れ、近江に来て六角氏に仕官したとされています。光秀はその後、佐目で生まれたとされるが、具体的な出生年は不明です。

- さらに、この地域には光秀に関連する史跡や伝承も存在し、地元では光秀が近江出身であることを支持する声が高まっています。

## **学術的評価**

- 一部の研究者は、この「近江出身説」を有力な説として支持しており、特に井上優氏(滋賀県教委文化財保護課)はこの説を提唱しています。彼は史料や現地調査からこの説を裏付ける材料を見出し、「美濃出身説」には決定的な証拠がないと指摘しています。

このように、明智光秀が近江出身であるという説は、特定の史料に基づいたものであり、地域の歴史的背景や伝承とも結びついています。

光秀の出生地が岐阜県のどの地名に設定される理由は何か

明智光秀の出生地が岐阜県恵那市明智町に設定される理由は、主に以下の要素に基づいています。

## **歴史的背景と伝承**

1. **伝承と史跡**: 恵那市明智町には、光秀に関する多くの伝承や史跡が存在します。特に、光秀の母である於牧の方の墓所や、産湯の井戸などがあり、地域住民によってその歴史が語り継がれています。

2. **地名の由来**: 明智町という地名自体が光秀と関連しており、この地域は彼の名前を冠した場所として認識されています。これにより、地元の文化やアイデンティティが光秀に結びついています。

3. **地域振興活動**: 毎年5月3日には「光秀まつり」が開催され、地元住民が光秀を偲ぶ行事を行っています。このイベントは光秀との結びつきを強化し、観光資源としても活用されています。

## **他の候補地との比較**

岐阜県内には光秀の出生地として挙げられる場所がいくつかありますが、恵那市明智町は特に多くの文化的・歴史的な要素を有しているため、現在では最も広く認識されています。例えば、可児市にも光秀に関連する遺跡や伝承がありますが、恵那市ほどの歴史的背景や地域活動は見られません。

このように、恵那市明智町が光秀の出生地として設定される理由は、地域の歴史的背景や文化的活動によるものです。

光秀の出生地に関する最も有力な説はどれか

明智光秀の出生地に関する最も有力な説は、岐阜県可児市の「明智城」(長山城)説です。この説は、光秀が美濃の土岐明智氏の出身であることに基づいており、彼の家系が明智荘を領有していたとされています。

他にも、滋賀県多賀町佐目にある「十兵衛屋敷」説や、恵那市の「明知城」説などが存在しますが、可児市説が特に広く支持されています。これは、光秀が生まれた時代に土岐氏がこの地域で勢力を誇っていたことや、地元の史料に基づくものです。

総じて、光秀の出生地については複数の説がありますが、可児市の明智城説が最も有力視されています。

光秀の出生地に関する歴史的証拠はどのようなものがあるのか

明智光秀の出生地に関する歴史的証拠は、主に文献や伝承から得られています。以下にその概要を示します。

## 主な出生地説

1. **美濃国明智城(現・岐阜県可児市)**

- 通説では光秀の出生地は美濃国の明智城とされています。『明智軍記』や『続群書類従』において、光秀がこの地で生まれたことが記録されています。明智城は光秀の父、明智光綱が居住していた場所でもあり、彼の家系は土岐氏に属していました。

2. **越前国**

- 光秀は1525年に父が敗れた後、越前国に逃れたとされ、そこで幼少期を過ごした可能性があります。越前の伝承では、一乗谷周辺で母と共に住んでいたとの記録も存在します。

3. **近江国**

- 一部の文献では光秀が近江国で生まれたという説もあります。江戸時代の『淡海温故録』には、彼の祖先が近江国で育ったと記述されています。

## 歴史的証拠

- **文献記録**: 光秀の生年については1516年または1528年とされており、これらの情報は公家の日記や軍記物から得られています。特に、美濃国との関連性を示す記録が多く残っています。

- **系図**: 明智氏に関する系図や文書には、光秀が土岐氏に仕えていたことやその家系についての情報が含まれています。

- **伝承**: 岐阜県内には「明智城跡」や「光秀産湯の井戸」といった名所があり、これらは光秀との関連を示す伝承として重要です。

## 結論

明智光秀の出生地については、美濃国明智城が最も有力視されていますが、越前国や近江国など他の地域にも関連する説があります。確実な証拠は少ないものの、文献や伝承から彼の出自を推測する手助けとなる情報が得られています。今後の研究によってさらなる詳細が明らかになることが期待されます。

光秀が領民に慕われた理由は何か

光秀が領民に慕われた理由は何か

明智光秀が領民に慕われた理由は、彼の優れた内政能力や人間性に起因しています。以下に主な要素を挙げます。

## 善政と効率的な統治

光秀は、丹波の地で善政を実施し、地域の発展に寄与しました。彼は「国人衆」と呼ばれる中間的支配者を家臣として取り立て、地域の特性を理解した人材を活用することで、効率的な統治を実現しました。このような政策は、領民からの信頼を得る要因となりました。

## 家臣への深い配慮

光秀は家臣に対して非常に思いやりがありました。合戦で討ち死にした家臣を列挙し、その功績を称える書状や供養米を寄進するなど、家臣の心情を大切にしました。このような姿勢が、彼の人望を高める結果となりました。

## 経済的な恩恵

彼は領民に対して税の免除を行い、経済的な負担を軽減しました。特に、本能寺の変後には京周辺や丹波の土地税を永代免除するなど、領民への直接的な恩恵がありました。

## 文化的な影響

光秀は教養人でもあり、文化活動にも関与していました。彼の統治下では文化が栄え、多くの人々に影響を与えました。この文化的側面も、彼が領民に慕われる理由の一つです。

## 統治理念と軍法

光秀は「明智光秀家中軍法」を制定し、秩序や軍役の基準を明確化しました。このような制度的な取り組みも、領民や家臣からの信頼を得る要因となりました.

これらの要素が組み合わさり、明智光秀は単なる武将ではなく、領民から愛される名君として評価されるようになったのです。

光秀が統治者としての手腕を発揮した具体的な例は

明智光秀は戦国時代の武将として、特に丹波地域での統治において優れた手腕を発揮しました。以下に、彼が具体的に行った施策や功績を示します。

## 統治者としての具体例

### 1. **国人衆の活用**

光秀は、地域の実情に詳しい「国人衆」を家臣として取り立てることで、効率的な統治を実現しました。この人材活用術は、当時の古い支配体制を打破し、地域の特性を生かした政治運営を可能にしました。

### 2. **丹波平定と城の築城**

光秀は1575年から丹波平定に着手し、亀山城や福知山城を築きました。これらの城は「平山城」として、戦時には防衛拠点、平時には政務を行う場として機能しました。

### 3. **検地の実施**

1581年、光秀は丹波で検地を行い、土地管理を徹底しました。これにより、税制が整備され、農業生産が向上し、領民の生活が安定しました。

### 4. **善政と税制改革**

光秀は領民に対して地子銭(土地税)を永代免除するなど、経済的な負担を軽減しました。また、氾濫対策として治水工事を行い、農業基盤を強化しました。

### 5. **家中軍法の制定**

彼は「家中軍法」を制定し、軍団内の秩序や軍役基準を明確化しました。この法律は他の武将にも影響を与え、武士団内での規律が確立されるきっかけとなりました。

### 6. **文化活動の奨励**

光秀は連歌や茶道など文化活動にも造詣が深く、それらを奨励することで地域文化の発展にも寄与しました。

## 結論

明智光秀はその短い統治期間にもかかわらず、多岐にわたる施策によって地域経営や住民生活の向上に寄与しました。彼の統治者としての手腕は、単なる武力による支配ではなく、民衆との信頼関係や文化的側面にも配慮したものであり、その評価は後世にも語り継がれています。

光秀が家臣に与えた労いはどのようなものだったのか

明智光秀が家臣に与えた労いは、彼の家臣に対する深い思いやりを示すものでした。以下にその具体的な内容をまとめます。

## 家臣への労いの具体例

- **戦死した家臣の追悼**: 光秀は合戦で討ち死にした家臣の名前を列記し、その功績を称える文書を残しています。これは彼が家臣の忠誠心や努力を重んじていたことを示しています。

- **負傷した家臣への見舞い**: 合戦で負傷した家臣に対しては、疵養生のための見舞い状が送られています。これにより、彼が単なる上司ではなく、家臣の心情を理解し、支援する主君であったことが分かります。

- **供養米の寄進**: 光秀は近江国の西教寺に対して供養米を寄進しており、これは戦死した家臣の霊を弔うためのものでした。こうした行為は、彼が宗教的な側面からも家臣への感謝を表現していたことを示しています。

## 統治者としての配慮

光秀はまた、家中軍法を制定し、軍団内の秩序や規律を明確にすることで、家臣たちが安心して職務に専念できる環境を整えていました。このような公正さと配慮は、彼が優れた統治者であったことを物語っています。

## 結論

明智光秀は、戦国時代において家臣思いの武将として知られており、その行動は彼が単なる武将ではなく、領民や家臣から慕われる名君であったことを証明しています。

光秀が築いた城はどのような特徴があったのか

明智光秀が築いた城、特に福知山城と宮津城には、それぞれ独自の特徴があります。

## 福知山城の特徴

**築城の背景**

- 福知山城は天正7年(1579年)頃に光秀によって築かれ、丹波の拠点として重要な役割を果たしました。

**石垣と構造**

- 特に注目すべきは、福知山城の石垣です。自然石をそのまま用いた「野面積み」という技法が採用されており、五輪塔や墓石などの転用石が含まれています。これは、旧勢力の象徴である寺院から石を集めることで支配を示そうとした可能性があるとされています。

- 城は平山城であり、周囲の地形を利用した防御的な設計がなされています。内部には深さ50mの湛水井があり、これは日本一の深井戸として知られています。

**文化と経済への影響**

- 光秀は地子銭を免除し、地域経済の発展を促進しました。この施策により、福知山は商工業が栄える町となり、光秀は領民から愛される存在となりました。

## 宮津城の特徴

**築城の背景**

- 宮津城は光秀と細川藤孝によって築かれた海城であり、戦国時代から明治時代まで重要な役割を果たしました。光秀はこの城の設計にも深く関与していました。

**設計と機能**

- 宮津城は海に面しており、水軍を持つことから海上防衛に適した位置にあります。信長からの指示で光秀と相談しながら丈夫に造るように指示されたことが記録されています。

- 本丸が海に直接面していることが特徴であり、この立地は戦略的にも重要でした。水軍の拠点として、中国地方攻めにおける毛利氏への対抗策として機能しました。

これらの城は、光秀の戦略的思考や地域振興への意欲を反映しており、それぞれが歴史的にも文化的にも重要な価値を持っています。

光秀が丹波国で行った治水工事の詳細は

明智光秀が丹波国で行った治水工事は、主に福知山城の築城と関連しており、地域の洪水対策に大きく寄与しました。以下にその詳細をまとめます。

## 治水工事の背景

- **地域の特性**: 丹波国は、由良川とその支流である土師川が流れる地域で、これらの川は頻繁に氾濫を引き起こしていました。光秀は1579年に丹波を平定し、福知山城を築城する際に治水の必要性を強く感じました。

## 具体的な工事内容

- **明智藪の築造**: 光秀は、由良川の流れを制御するために「明智藪」と呼ばれる堤防を築きました。この堤防は全長約1.5kmで、洪水による被害を軽減する役割を果たしました。

- **河道の変更**: 由良川の流路を変更し、城下町を安定させるために護岸工事も行いました。光秀は、蛇ヶ端から鋳物師町までの堤防を整備し、川の流れを北向きに固定しました。

## 結果と影響

- **領民への恩恵**: 治水工事によって、領民たちは洪水から守られ、安定した生活を送れるようになりました。この功績から光秀は領民に神のように崇められる存在となりました。

- **歴史的評価**: 光秀の治水工事は後世に語り継がれ、福知山市には治水記念館が設立されるなど、その業績が評価されています。

このように、明智光秀による丹波国での治水工事は、彼の政治的手腕と地域への配慮を示す重要な歴史的事件です。

光秀が信長と比べてどのように評価されているのか

明智光秀と織田信長の評価は、彼らの関係性と歴史的背景によって大きく異なります。光秀は信長の家臣として高く評価されていた一方で、彼の行動が後に「裏切り」とされることで、その評価は複雑なものとなりました。

## 信長からの評価

**優れた家臣**

光秀は信長にとって非常に重要な存在であり、彼の能力を高く評価されていました。信長は光秀を「得難い人材」として認識し、坂本城主などの重要な地位を与えました。光秀は短期間で出世し、特に丹波平定などで顕著な功績を残しました。

**性格と人間関係**

光秀は信長に対して謹厳実直な態度を持ち、信長の過度な要求にも応えてきました。このため、信長からの信頼も厚かったとされています。しかし、光秀は外様であったため、信長との関係には微妙な緊張感も存在していた可能性があります。

## 光秀の再評価

**善政と領民からの支持**

光秀は「本能寺の変」後、丹波地域で良政を行い、領民から慕われていました。彼は家臣や領民に対する配慮があり、合戦で討ち死にした家臣への供養や治水工事などを通じてその統治能力を示しました。近年では光秀の政治的手腕や人間性が再評価されつつあり、「御霊さま」として祭られることもその一例です。

**歴史的背景と解釈の変化**

光秀の評価は時代とともに変化しており、彼が信長を討ったことから「裏切り者」として扱われることが多かったですが、近年ではその行動には政治的背景や個人的な葛藤があったと考えられています。信長が部下の心情に無頓着だったことが光秀の反乱につながったとも言われています。

## 結論

明智光秀は織田信長から高く評価されていた一方で、その後の歴史的解釈によって評価が変わる存在です。光秀は単なる武将ではなく、政治家としても優れた手腕を発揮し、領民からも支持されていました。そのため、彼の評価は「裏切り者」としてだけではなく、「善政を行った領主」としても見直されています。

光秀が丹波平定にどのような戦略を用いたのか

光秀が丹波平定にどのような戦略を用いたのか

明智光秀の丹波平定は、織田信長の命令を受けて行われた重要な軍事作戦であり、彼の戦略にはいくつかの重要な要素が含まれていました。

## 戦略の概要

1. **初期攻撃と黒井城の攻略**

- 光秀は1575年に丹波に侵攻し、最初の目標として黒井城を攻撃しました。この城は、赤井直正(丹波の赤鬼)によって守られており、非常に難攻不落な山城でした。光秀はこの城を攻略することで、丹波地域の支配権を確立しようとしました。

2. **裏切りと撤退**

- 攻撃中、光秀は八上城の城主・波多野秀治による裏切りに遭い、一時的に形勢が不利になりました。この裏切りは「赤井の呼び込み戦法」として知られ、光秀は一度撤退を余儀なくされました。

3. **再編成と正攻法**

- その後、光秀は丹波攻略を再開し、亀山城を拠点として整備しました。ここで彼は内藤氏の旧家臣団を取り込み、自軍を強化しました。また、正攻法での攻略を選び、亀山城から八上城や宇津氏の船坂城へと攻め込みました。

4. **最終的な勝利**

- 1579年には再び黒井城に攻撃をかけ、ついに落城させました。この時点で赤井直正は既に病死しており、その後継者が守る状態でした。光秀は残党掃討を経て丹波全域の平定を達成しました。

## 結果と影響

光秀の丹波平定は成功し、彼は信長から大名として認められ、領地も加増されました。これにより光秀は近畿地方での影響力を強化し、織田家内での地位も向上しました。この一連の戦略と行動が、後の彼自身の運命にも大きな影響を与えることとなります。

光秀が丹波平定に成功した理由は

明智光秀が丹波平定に成功した理由は、以下のような要因に集約されます。

## 1. **織田信長からの命令と支援**

光秀は織田信長の命令を受け、丹波の攻略に着手しました。信長は光秀の武将としての能力を高く評価しており、丹波地域は京都に近く、戦略的に重要な位置にあったため、信長からの期待も大きかったと考えられます。

## 2. **敵勢力の分断と裏切り**

光秀は丹波攻略の過程で、敵勢力である波多野秀治が裏切ることを利用しました。波多野は当初、赤井直正(赤鬼)と共に光秀に対抗していましたが、彼が光秀側に寝返ったことで、敵勢力の連携が崩れました。この裏切りが光秀にとって大きなアドバンテージとなりました。

## 3. **持続的な攻撃と戦術的な柔軟性**

丹波攻めは約4年にわたる長期戦でしたが、光秀は各地での戦闘を経ながらも丹波平定を進めました。特に黒井城への攻撃では、敵の防御を突破するために巧妙な戦術を用い、最終的には疲弊した黒井城を攻略することに成功しました。

## 4. **地理的要因と城の攻略**

丹波地域は山が多く、防御が難しい地形でしたが、光秀はその地形を利用しつつ、黒井城などの要所を攻略しました。黒井城は「難攻不落」とされていましたが、光秀はその攻略に成功し、これが丹波全域の平定につながりました。

## 5. **戦闘経験と指揮能力**

光秀は多くの戦闘経験を積んでおり、その指揮能力も高く評価されていました。彼は複数の戦闘を経て丹波攻めを進める中で、状況に応じた柔軟な対応を行い、敵との接触や連携を効果的に断ち切ることができました。

これらの要因が相まって、明智光秀は丹波平定に成功し、その後の大名としての地位を確立することとなりました。

光秀が丹波攻めにどのくらいの軍勢をもったのか

明智光秀の丹波攻めにおける軍勢については、具体的な人数は記録に残っていないものの、彼が指揮した軍は相当な規模であったと考えられています。光秀は1575年に織田信長の命令で丹波進攻を開始し、以下のような状況がありました。

## 軍勢の規模と状況

1. **初期の出陣**: 光秀は最初の丹波攻めにおいて、黒井城を攻撃するために出陣しました。この時、彼は約10,000人の兵を動員したとされています。

2. **敵方の裏切り**: しかし、八上城主の波多野秀治が裏切り、光秀軍は形勢不利となり、一時撤退を余儀なくされました。波多野軍との戦闘では、光秀は多くの兵を動員して包囲網を築き、敵軍に対して有利な状況を作り出しましたが、その後の裏切りによって苦境に立たされました。

3. **再度の攻撃**: 光秀は1577年に再度丹波攻めを行い、この時も多くの兵力を動員しました。彼は亀山城を築き、そこを拠点として丹波国人を動員しながら戦闘を続けました。

## 結論

明智光秀が丹波攻めに持った軍勢は、初期には約10,000人規模であったとされますが、具体的な数字は不明です。彼は丹波地域での平定を目指し、多くの戦闘や戦略的な動きを展開しましたが、敵方からの裏切りや困難な状況にも直面しました。最終的には丹波を平定し、その地位を確立することになります。

光秀が丹波平定に際してどのような戦術を用いたのか

明智光秀が丹波を平定する際に用いた戦術は、彼の戦略的思考と軍事的才能を示すものでした。以下にその主要な戦術をまとめます。

## 戦術の概要

**1. 先手攻撃と包囲戦**

光秀は丹波の黒井城を攻略するため、まず包囲戦を展開しました。1575年の第一次黒井城の戦いでは、彼は黒井城を包囲しましたが、波多野秀治の裏切りによって敗北を喫しました。この経験から、光秀は次回の攻撃に備え、より慎重な計画を立てました。

**2. 前線基地の設置**

光秀は金山城を前線基地として築きました。この城は黒井城と八上城の中間に位置し、両者の連携を妨げる役割を果たしました。金山城からは両城が視認できるため、敵の動きを監視しやすく、効果的な攻撃が可能でした。

**3. 分断作戦**

光秀は敵勢力を分断するために、金山城から両方の敵城(黒井城と八上城)に対して圧力をかけました。これにより、敵軍が協力して反撃することを困難にしました。

**4. 疲弊した敵への強襲**

1578年、赤井直正が病没した隙を突き、光秀は再び黒井城を攻撃しました。この際には、敵が疲弊していることを利用して迅速に攻め込み、最終的に黒井城を攻略しました。

**5. 残党掃討**

黒井城攻略後、光秀は残党掃討作戦を実施し、丹波全域の支配権を確立しました。この一連の戦術によって、光秀は丹波平定を成功させました。

## 結論

光秀の丹波攻略は、彼の柔軟な戦術と計画的なアプローチによるものであり、その結果として彼は地域の支配権を確立しました。この成功は後に彼が織田信長に対して反旗を翻す背景にも影響を与えたと考えられます。

光秀が丹波平定に成功したことで得た利益は

明智光秀が丹波平定に成功したことで得た利益は以下のようにまとめられます。

## 領土と石高の増加

光秀は丹波を平定することで、約29万石の新たな領地を獲得し、これにより彼の総石高は34万石に達しました。この増加は、彼が大名としての地位を確立する上で非常に重要でした。

## 城の築城と地域統治

丹波平定後、光秀は福知山城や亀山城を築きました。これにより、地域の防衛力を強化すると同時に、政務を行う拠点も確保しました。光秀は治水工事や税金免除などの施策を通じて善政を行い、領民からの支持を得ることに成功しました。

## 経済的利益

光秀は地子銭(税金)を免除する政策を実施し、これによって領民の生活を支援しました。また、治水工事による農業生産性の向上も期待され、地域経済の発展に寄与しました。

## 武名と軍事的地位の向上

丹波攻略は光秀の武名を高める重要な戦闘であり、彼は難攻不落とされていた黒井城を攻略することで、その名声を確立しました。この成功は彼の後の行動にも影響を与えました。

## 文化的貢献

光秀は連歌や茶道に造詣が深く、文化面でも地域に貢献しました。彼の治世下では文化が栄え、領民から慕われる存在となりました。

以上から、光秀が丹波平定によって得た利益は、領土と石高の増加だけでなく、地域統治や経済的安定、武名の向上、さらには文化的貢献にも及ぶことがわかります。

光秀が丹波平定に際してどのような政治的な戦略を用いたのか

明智光秀が丹波を平定する際に用いた政治的戦略には、以下のような重要な要素が含まれています。

## **1. 国人衆の登用**

光秀は丹波の国人衆を家臣として取り立てることで、地域の統治を効率化しました。国人衆は地元の事情に詳しく、彼らを任用することで反乱のリスクを低減し、安定した支配体制を築くことができました。この戦略は、古い支配構造を見直し、地域に根ざした統治を実現するものでした。

## **2. 善政の実施**

光秀は領民に対して税金の免除や商業支援などを行い、「善政」を敷きました。特に、地子銭(土地税・住宅税)を永代免除する政策は、領民からの支持を得る大きな要因となりました。これにより、彼は地域社会での信頼を獲得し、支持基盤を強化しました。

## **3. 治水工事とインフラ整備**

光秀は福智山城下で大規模な治水工事を行い、河川の氾濫防止策を講じました。この工事によって地域経済が安定し、領民から感謝される存在となりました。治水工事は単なる軍事的な目的ではなく、領民の生活向上にも寄与する重要な施策でした。

## **4. 家中軍法の制定**

光秀は「家中軍法」を制定し、軍団の秩序や規律を明確にしました。この法令は他の武将にも影響を与え、組織的な軍事運営が可能となる基盤を築きました。

## **5. 統治者としての視点**

光秀が築いた城(亀山城など)は、戦闘目的だけでなく政務の場としても機能する「平山城」として設計されました。これにより、領民との距離感が縮まり、より良い統治が実現されました。

これらの戦略により、明智光秀は丹波地域での支配を確立し、その後も地域社会で慕われる存在となりました。

光秀と細川ガラシャの関係について詳しく知りたい

光秀と細川ガラシャの関係について詳しく知りたい

細川ガラシャ(ほそかわ がらしゃ)は、戦国時代の重要な女性であり、明智光秀の娘として知られています。彼女の人生は父の謀反とその後の運命によって大きく変わりました。以下に、光秀とガラシャの関係について詳しく説明します。

## **生い立ちと結婚**

ガラシャは1563年に生まれ、父・明智光秀の意向で1578年に細川忠興と結婚しました。この結婚は、織田信長の策略によるもので、両家の関係を強化する目的がありました。結婚当初、二人は非常に仲が良く、美男美女として知られ、「人形のように可愛い夫婦」と称されました。

## **本能寺の変とその影響**

1582年、光秀が織田信長を討った「本能寺の変」により、ガラシャは「逆臣の娘」として一夜にして立場を失います。忠興は彼女を守るために幽閉することを選び、この幽閉生活は約2年間続きました。この間、ガラシャはキリスト教への信仰を深め、洗礼を受けることになります。

## **夫婦関係の変化**

幽閉から解放された後も、忠興はガラシャに対して嫉妬心を抱き続け、彼女の行動を厳しく監視しました。ある日、庭師がガラシャに見とれていたことから、その首を斬るという過激な行動に出たこともあります。このような忠興の行動は、次第に二人の関係に亀裂を生じさせていきました。

## **悲劇的な最期**

1600年、関ヶ原の戦い前夜にガラシャは命を落とします。忠興が不在中、石田三成によって人質として捕らえられる危機が訪れましたが、彼女はその要求を拒否し、自ら命を絶つ決断をしました。彼女は「潔く夫の命に従い、自害します」と述べ、自ら死を選びました。

## **歴史的意義**

ガラシャはその強い信仰心や苦難から「戦国の聖女」として称えられています。彼女の物語は、日本史における女性の役割や立場について考える上で重要な要素となっています。また、忠興との複雑な関係性や彼女の最期は、多くの人々に感銘を与えています。

ガラシャが細川家に嫁いだ理由は

細川ガラシャが細川家に嫁いだ理由は、主に政治的な背景と家族間の関係によるものです。

## 政略結婚の背景

1. **織田信長の命令**: ガラシャ(本名は明智玉)は、父である明智光秀が織田信長に仕えていたことから、信長の命令により細川忠興と結婚しました。この婚姻は、明智家と細川家の関係を強化するためのものであり、信長が両家の結びつきを望んでいたことが背景にあります。

2. **年齢と時代背景**: 結婚は1578年(天正6年)に行われ、当時二人は共に16歳でした。戦国時代の不安定な情勢において、家同士の結びつきが重要視されていました。

3. **家族間の関係**: ガラシャと忠興は、もともと家族ぐるみで付き合いがあり、結婚後も良好な関係を築いていました。特に忠興はガラシャを深く愛していたとされます。

このように、ガラシャの嫁入りは単なる個人的な選択ではなく、当時の政治的状況や家族間の関係が大きく影響しています。

ガラシャが幽閉された理由は

ガラシャ(細川ガラシャ)が幽閉された理由は、彼女の父である明智光秀が起こした本能寺の変によって、彼女が「逆臣の娘」となったためです。光秀が信長を討った後、豊臣秀吉は光秀を討ち滅ぼし、その結果、ガラシャは細川忠興によって幽閉されることになりました。

**幽閉の経緯**

- **父の謀反**: 明智光秀は1582年に織田信長を暗殺し、その後に秀吉によって滅ぼされました。これにより、ガラシャは光秀の娘として世間から非難される立場となり、忠興は彼女を守るために幽閉する決断をしました。

- **場所と状況**: 幽閉された場所は京丹後市の味土野で、ここは山深い地域であり、外界から隔絶された環境でした。忠興は公には幽閉と宣言しましたが、実際には彼女を愛していたため、時折その元を訪れていました。

**幽閉の目的**

- **名誉の保護**: 忠興はガラシャを守るために幽閉したとされ、彼女の名誉を守るための措置でした。彼女が他者から攻撃されることを避ける意図もあったと考えられています。

- **政治的理由**: 幽閉はまた、秀吉への配慮でもありました。忠興はガラシャを手放すことなく、政治的な立場を維持するためにこのような措置を取ったとされています。

ガラシャは幽閉されていた約2年間後、1584年に復縁が許可され、大坂に戻ることになりますが、その後も自由な生活は許されず、最終的には関ヶ原の戦いで命を落とすことになります.

ガラシャと細川忠興の関係は

細川ガラシャ(明智玉)と細川忠興の関係は、戦国時代の日本における複雑で悲劇的な物語です。彼らの結婚は織田信長の意向による政略結婚であり、1578年に行われました。当初、二人は仲睦まじく、子供も授かりましたが、次第に関係は悪化していきます。

## **結婚と初期の生活**

ガラシャは明智光秀の娘であり、忠興と結婚することで細川家に嫁ぎました。結婚当初は幸せな家庭を築いていましたが、忠興の嫉妬深い性格が影響し、次第に亀裂が生じていきました。

## **信仰と葛藤**

ガラシャは本能寺の変後、幽閉されることになり、その間にキリスト教に救いを求めるようになりました。1587年には密かに洗礼を受け、「ガラシャ」という名を授かります。しかし、忠興は彼女の信仰を知ると激怒し、棄教を迫りました。ガラシャは夫からの圧力にもかかわらず、自らの信仰を貫き通しました。この葛藤は二人の関係をさらに悪化させました。

## **悲劇的な最期**

1600年、忠興が不在中に石田三成が細川家を襲撃し、ガラシャは人質になることを拒否しました。最終的に彼女は自害する決断を下し、その際には忠興の命令を守る形で亡くなりました。彼女の死後、忠興はキリスト教式の葬儀を行い、ガラシャの遺志を尊重しました。

彼らの関係は愛情と嫉妬、信仰と葛藤が交錯したものであり、その最期には互いへの愛情が通じ合っていたとも言われています。このように、ガラシャと忠興の物語は日本史における象徴的な夫婦像として語り継がれています。

ガラシャが秀吉と面会した経緯は

細川ガラシャが豊臣秀吉と面会した経緯は、彼女の父である明智光秀の謀反と、その後の政治的状況に深く関わっています。以下にその詳細を示します。

## 背景

1. **明智光秀の謀反**: ガラシャは光秀の娘であり、彼が本能寺の変で織田信長を討ったことから、彼女自身も「謀反人の娘」としての烙印を押されました。これにより、彼女は豊臣秀吉に対して複雑な感情を抱くことになります。

2. **細川家の立場**: 光秀の死後、細川忠興(ガラシャの夫)は秀吉側につき、ガラシャは幽閉されることになりました。忠興はガラシャを守るために彼女を幽閉し、秀吉との接触を避けるよう努めました。

## 秀吉との面会

- **面会の許可**: 1584年、秀吉はガラシャを大坂の細川屋敷に戻すことを許可しました。これは、秀吉が有能な武将である忠興の心をつかむためでもありました。

- **緊張感**: 面会時、ガラシャは懐刀を身に付けており、秀吉との面会は緊迫したものでした。彼女は忠興への忠誠を示すために刀を見せつけたとも言われていますが、実際には自らの防衛手段として持っていた可能性があります。

- **感情の葛藤**: ガラシャは父の仇である秀吉に対して恨みを持ちながらも、その場では冷静に振る舞い、彼女自身の立場を守ることに努めました。この面会は彼女にとって非常に複雑な経験であったと考えられます。

このように、ガラシャと秀吉との面会は、彼女の家族背景や当時の政治的状況によって形作られたものであり、単なる偶然ではなく、歴史的な文脈に根ざした出来事でした。

ガラシャが細川家に戻った後の生活は

細川ガラシャが細川家に戻った後の生活は、非常に困難で複雑なものでした。1584年、豊臣秀吉の介入によって、ガラシャは細川忠興と再会し、大坂の細川屋敷に戻ることが許されましたが、彼女の状況は依然として厳しいものでした。

## **再会後の生活**

- **監視と制約**: ガラシャは「逆臣の娘」としてのレッテルがついており、そのため常に監視される生活を強いられました。忠興は彼女を守るために配慮を示しましたが、自由な行動は制限されていました。

- **キリスト教への傾倒**: 彼女は精神的な支えを求めてキリスト教に惹かれるようになり、密かに洗礼を受けました。これは当時の日本では禁じられていたため、忠興には隠していました。洗礼名「ガラシャ」は「神の恵み」を意味し、彼女の信仰は心の平穏をもたらしました。

- **家庭内の緊張**: ガラシャがキリシタンであることが発覚すると、忠興は激怒し、彼女やその侍女たちに対して厳しい処罰を行ったと言われています。この出来事は二人の関係に深刻な影響を及ぼしました。

## **精神的変化と最期**

ガラシャはキリスト教信仰を通じて心の傷を癒そうとし、以前よりも穏やかな性格へと変わっていきました。しかし、彼女の生活は依然として困難であり、最終的には自ら命を絶つ決断を下しました。彼女の辞世の句には、自身の人生観が表れています。

このように、細川ガラシャは細川家に戻った後も多くの苦悩と葛藤を抱えながら生き続け、その信仰と最期は後世に語り継がれることとなりました。