毛利勝永(もうり かつなが、1577年4月20日 - 1615年6月4日)は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将であり、豊臣家の家臣として知られています。

彼は父親の毛利勝信(森吉成)のもとで育ち、初めは「森吉政」と名乗っていましたが、後に毛利姓に改姓しました。

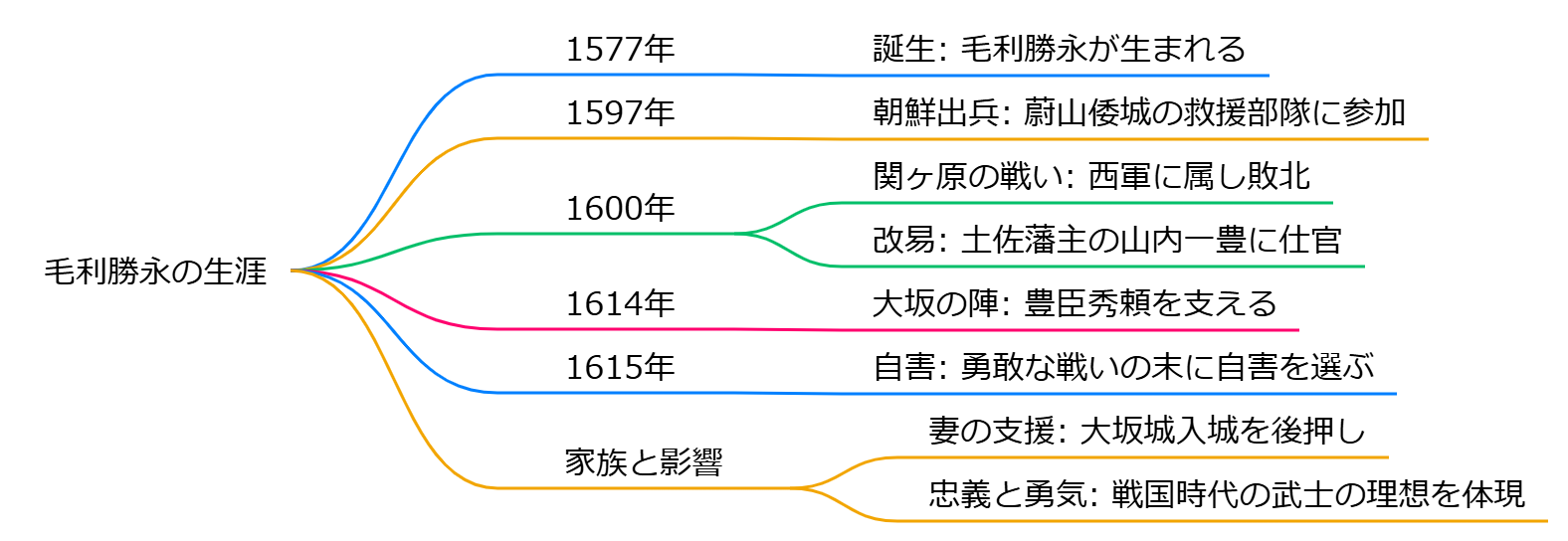

生涯と業績

毛利勝永は、安土桃山時代において豊臣秀吉の家臣として仕官し、特に九州征伐や朝鮮出兵(文禄の役、慶長の役)での戦功が評価されました。

彼は、1597年の朝鮮出兵では蔚山倭城の救援部隊に参加し、敵軍を撃退するなどの功績を上げました。

関ヶ原の戦いとその後

1600年の関ヶ原の戦いでは西軍に属し、敗北を喫しました。

この結果、彼は父と共に改易され、土佐藩主の山内一豊に仕官することになりました。

その後、1614年には大坂の陣に参加し、「大坂五人衆」の一人として豊臣秀頼を支えました。

彼は特に夏の陣での活躍が知られ、家康本陣への突撃を試みるなど、勇敢な戦いを繰り広げましたが、最終的には自害を選びました。

家族と影響

毛利勝永の妻は、彼の大坂城入城を後押ししたことで知られています。

彼の家族に対する忠誠心や愛情は、後世に語り継がれる逸話として残っています。

彼の生涯は、戦国時代の武士としての理想を体現しており、忠義や勇気の象徴とされています。

毛利勝永の物語は、さまざまなメディアで取り上げられ、彼の戦いや人間性が描かれています。

彼の業績は、歴史資料や文献に名を刻み、後の世代に多くの教訓を与えています。

毛利勝永

毛利勝永

毛利勝永は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将で、豊臣氏の家臣として知られています。天正5年(1577年)に尾張で生まれ、父は豊臣秀吉の古参家臣である毛利勝信(森吉成)でした。

## 経歴

- 天正15年(1587年)、11歳で豊前国内に1万石(一説には4万石)を与えられました。

- 関ヶ原の戦い(1600年)では西軍に属し、伏見城の戦いで戦功を挙げました。

- 西軍敗北後、所領を没収され、のちに山内一豊の取り成しで土佐に送られました。

## 大坂の陣での活躍

勝永は大坂の陣で特に注目される活躍をしました。

- 大坂城の「五人衆」の一人として数えられました。

- 夏の陣では真田幸村とともに行動し、徳川軍と激しく戦いました。

- 本多忠朝隊を撃破し、家康の本陣にまで迫る勢いを見せました。

- 最終的に大坂城に撤退し、秀頼の首を介錯した後、慶長20年5月8日(1615年6月4日)に自害しました。

勝永の活躍は、「惜しいかな後世、真田を云いて、毛利を云わず」と評されるほど、真田信繁(幸村)に匹敵するものでした。

毛利勝永はどのような戦略を用いたの

毛利勝永は、特に大坂の陣において独自の戦略を展開し、その戦術で知られています。彼の戦略は以下のような特徴がありました。

## 戦略の特徴

**1. 同時攻撃の実施**

毛利勝永は真田幸村と連携し、敵軍に対して同時に攻撃を仕掛ける戦術を採用しました。特に、茶臼山付近での作戦では、敵を引き付けてから一斉に攻撃することで、敵部隊を混乱させることを狙いました。

**2. 敵を引きつける防戦**

勝永は、敵軍が本陣から遠く離れるまで防戦に徹し、その後攻勢に転じるという戦略を取りました。この方法は、敵軍の前線と本営が間延びすることを利用し、豊臣側が劣勢な状況でも有利な形で攻撃を行うためのものでした。

**3. 鉄砲隊の活用**

彼は自軍の鉄砲隊を効果的に配置し、敵が接近した際に一斉射撃を行うことで大きな損害を与えました。この戦術は、特定のタイミングで発砲することで敵部隊を挫くことに成功しました。

**4. 撤退と再編成**

勝永は劣勢になった場合でも冷静さを保ち、適切なタイミングで撤退する判断を下しました。これにより、自軍の損失を最小限に抑え、大坂城へと無事に退却することができました。

## 結論

毛利勝永は、臨機応変な対応と連携攻撃、また鉄砲隊の効果的な運用によって、大坂の陣で豊臣側の指揮官として重要な役割を果たしました。彼の戦略は、数的不利な状況でも最大限の効果を発揮するものであり、その指揮能力は高く評価されています。

関ヶ原の戦いでの勝永の戦功はどのようなものだったの

毛利勝永は関ヶ原の戦いにおいて重要な戦功を上げました。彼の主な戦功は以下の通りです。

## 伏見城の戦い

- 勝永は関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城の戦いに参加し、ここで特に顕著な活躍をしました。

- 彼は毛利輝元や宇喜多秀家から感状と3000石の加増を受けるほどの戦功を挙げました。

- この戦いでは、勝永は父と共に西軍として参戦し、敵将を討ち取るなどの功績を残しました。

## 関ヶ原本戦

- 関ヶ原本戦では、勝永は安国寺恵瓊の指揮下にありましたが、混乱した家中の中で目立った活躍はできませんでした。

- 彼は西軍として参加したものの、戦局が不利になったため、最終的には撤退を余儀なくされました。

## 大坂の陣

- 後に大坂の陣では、特に夏の陣で本多忠朝や小笠原秀政などを討ち取り、徳川軍に大きな打撃を与えました。

- 勝永は徳川家康本陣に迫るほどの活躍を見せたが、最終的には撤退し、大坂城内へ戻りました.

勝永はその後も豊臣家に仕え続け、大坂城が陥落した際には自ら命を絶つことで忠義を全うしました。彼の戦功とその生涯は、武士としての忠誠心と勇気を象徴するものとして評価されています。

安濃津城の戦いでの勝永の役割は何だったの

安濃津城の戦いにおける毛利勝永の役割については、具体的な詳細は限られていますが、以下のことが分かっています:

## 西軍の一員としての参加

毛利勝永は、西軍の一員として安濃津城攻めに参加しました。この戦いは、1600年(慶長5年)に行われ、関ヶ原の戦いの前哨戦として位置づけられています。

## 戦いの概要

安濃津城の戦いでは、以下のような状況が展開されました:

- 西軍は毛利秀元、吉川広家、長宗我部盛親らを筆頭に3万人の兵を擁していました。

- 東軍側の安濃津城主・富田信高は、わずか1,700人の兵で城を守りました。

- 西軍は8月24日に攻撃を開始し、26日には城の開城を勝ち取りました。

## 勝永の推測される役割

具体的な勝永の活躍については詳細な記述がありませんが、以下のことが推測されます:

- 勝永は西軍の主要な将の一人として、攻城戦に参加したと考えられます。

- 父の毛利輝元に代わって中央で軍勢を指揮していた勝永は、この戦いでも重要な役割を果たした可能性があります。

## 戦いの影響

安濃津城の戦いは短期間で終結しましたが、その影響は大きく、西軍の戦略に変更を迫るものとなりました。この戦いによって、西軍は伊勢方面での進軍が遅れ、結果として関ヶ原の戦いの展開に影響を与えることになりました。

大坂夏の陣での勝永の戦略はどのように変わったの

大坂夏の陣における毛利勝永の戦略は、状況の変化に応じて柔軟に対応していきました。

## 当初の計画と変更

勝永は最初、道明寺で後藤基次らと合流して戦う予定でした。しかし、濃霧のために合流できず、計画通りに進めることができませんでした。この予期せぬ事態により、勝永は戦略を変更せざるを得なくなりました。

## 新たな戦略

1. **単独での戦闘:** 合流できなかったため、勝永は独自に行動することを決意しました。

2. **積極的な攻勢:** 勝永は大坂城を出て、天王寺付近で本田忠朝隊と対峙し、豊臣側の先陣として徳川側との戦いに突入しました。

3. **連続的な攻撃:** 本田忠朝隊を撃破した後、小笠原秀政、酒井家次、本多忠純、榊原康勝の隊を次々と破るなど、積極的な攻撃戦略を展開しました。

4. **家康本陣への突撃:** 勝永は個人の功名よりも勝利を重視し、家康の本陣を目指して突撃する戦略を採用しました。

5. **真田幸村との共闘:** 家康の本陣突入の際、真田幸村隊とほぼ同時に攻撃を仕掛けるなど、他の豊臣方武将との連携を図りました。

## 戦略の効果

勝永の柔軟な戦略変更と積極的な戦闘姿勢は、徳川側に大きな打撃を与えました。特に、鉄砲隊の効果的な運用や、敵の中堅を突く戦術は、徳川軍に混乱をもたらしました。

最終的に、勝永は戦況を見極めながら適切なタイミングで大坂城内へ撤退することで、自軍の温存にも成功しています。

このように、毛利勝永は当初の計画が頓挫した後も、状況に応じて戦略を変更し、積極的かつ効果的な戦いを展開したことがわかります。

勝永の家臣たちはどのように戦ったの

毛利勝永の家臣たちは、大坂夏の陣において勇敢に戦いました。

## 勝永軍の編成と戦い

勝永の軍は以下のように編成され、徳川軍に対して猛攻を仕掛けました:

- **右先頭隊**: 嫡子勝家、山本左兵衛公雄、樫井勘解由昌孝が率いる部隊。

- **左先頭隊**: 浅井周防守長房、竹田永翁が率いる部隊。

- **本隊**: 二分して本多忠朝隊に突撃。

勝永の家臣たちは、徳川軍の強力な部隊を次々と撃破しました:

1. 浅井長房と竹田永翁の部隊は、小笠原秀政と保科正光の2,200人の軍と激戦を繰り広げました。

2. 勝永本隊は榊原康勝の陣営に突入し、仙石忠政や諏訪忠恒らを敗走させました。

3. さらに酒井家次、相馬利胤、松平忠良、松平信吉、松平康長、水谷勝隆、牧野忠政、内藤忠興らの部隊と激突し、これらの徳川軍を圧倒しました。

## 戦術と成果

勝永は「できるだけ敵を間近に惹きつけてから、敵の前衛部隊深く入り込んで撃ち回してかく乱させ、そのドサクサで家康の中堅部隊を突こう!」という戦術を採用しました。この戦術は効果的で、勝永軍は一気に70余名の敵兵を倒すことに成功しました。

勝永の16歳の息子勝家も、初陣ながら勇敢に戦い、多くの敵を討ち取りました。

勝永の家臣たちの猛攻は、徳川本陣にまで及び、家康を追い詰めるほどの勢いでした。この激しい攻撃により、真田幸村に徳川本陣への突撃の機会を作り出すことができました。

最終的に、勝永とその家臣たちは、敵の追撃をかわしながら見事に大坂城内へと撤退することに成功しました。

勝永の妻子の影響はどのように戦争に反映されたの

毛利勝永の妻子が戦争に直接的な影響を与えたという具体的な情報は限られていますが、いくつかの興味深い点が見られます。

## 妻の影響

勝永の妻は、大坂の陣において重要な役割を果たしたとされています。彼女は勝永の大坂城入りを励まし、後に「銃後の守り」の手本として取り上げられました。これは、戦時中の女性の役割と影響力を示す一例と言えるでしょう。

## 家族関係と政治的影響

勝永は龍造寺隆信の子であり、龍造寺家の当主であった政家の娘を正室としていました。この婚姻関係は、当時の武将間の政治的な繋がりを示唆しています。戦国時代において、こうした家族関係は同盟形成や政治的立場に影響を与えることがありました。

## 戦争への間接的影響

直接的な戦争への影響は明確ではありませんが、勝永の家族背景が彼の軍事的・政治的立場に影響を与えた可能性は考えられます。例えば、龍造寺家との関係は、地域の権力バランスや同盟関係に影響を及ぼしたかもしれません。

しかしながら、検索結果には勝永の妻子が戦争に直接的に影響を与えたという明確な記述はありません。戦国時代の武将の家族関係が戦略や同盟関係に影響を与えることは一般的でしたが、この特定のケースでは詳細な情報が不足しています。

大坂の陣での毛利勝永の活躍についてもっと知りたい

大坂の陣での毛利勝永の活躍についてもっと知りたい

毛利勝永は大坂の陣、特に夏の陣において目覚ましい活躍を見せた武将です。その功績は真田幸村(信繁)に匹敵するほどでした。

## 大坂夏の陣での活躍

**天王寺口の戦い**

勝永は豊臣側の先陣として、天王寺付近で本田忠朝隊と対峙しました。巧みな戦略を用い、敵を近くに引き寄せてから一斉射撃を行い、70余名の敵兵を倒すという大きな成果を上げました。本田忠朝隊を撃破し、徳川側に動揺を与えました。

**連続した戦功**

勝永は次々と敵将を打ち破りました:

1. 小笠原秀政を討ち取る

2. 酒井家次隊を破る

3. 本多忠純隊を破る

4. 榊原康勝隊を破る

この一連の戦いで、勝永は獅子奮迅の活躍を見せ、徳川側の重臣である黒田長政に「あの際立った采配をしている大将は誰か」と言わしめるほどでした。

**家康本陣への突入**

勝永は個人の功名にこだわらず、最終目標である家康の本陣を目指して突進しました。興味深いことに、この突入は真田幸村隊とほぼ同時でした。

## 戦略と指揮

勝永の戦略的思考も注目に値します:

- 大野治長らと共に軍議を開き、敵を引き寄せてから攻撃するという作戦を立てました。

- 部下たちに「首の数にこだわるな」と指示し、勝利という大局を見据えた指揮を行いました。

## 最期

最終的に、勝永は大坂城に撤退し、山里曲輪で秀頼の首を介錯した後に自害しました。

毛利勝永の大坂の陣での活躍は、真田幸村と並び称されるほどの重要性を持ち、豊臣方の最後の抵抗において中心的な役割を果たしたと言えるでしょう。

毛利勝永が真田幸村を上回った具体的な戦いはどれか知りたい

毛利勝永が真田幸村を上回ったと評価される具体的な戦いは、大坂夏の陣における天王寺付近での戦いです。この戦いで毛利勝永は以下のような顕著な活躍を見せました:

## 天王寺付近での戦い

1. 勝永は豊臣側の先陣として、徳川側との戦いに突入しました。

2. 本田忠朝隊を撃破し、関ヶ原の戦いでも東軍の将として大きな戦功を上げた重臣・本田忠朝を討ち取りました。

3. 続いて小笠原秀政を討ち取り、さらに酒井家次、本多忠純、榊原康勝の隊を次々と破りました。

4. この獅子奮迅の活躍は、徳川側の黒田長政が「あの際立った采配をしている大将は誰か」と聞くほどの印象的なものでした。

## 真田幸村との比較

真田幸村も大坂夏の陣で活躍したことで有名ですが、毛利勝永の活躍はそれに劣らないものでした。特に、天王寺付近での戦いにおいて、勝永は次々と徳川方の有力武将を討ち取り、徳川軍に大きな打撃を与えました。

この戦いでの毛利勝永の活躍は、真田幸村の名高い活躍と並び称されるほどの戦果を上げたと評価されています。勝永は「大坂の五人衆」の一人として、真田幸村と共に豊臣方の重要な武将として戦いました。

このように、毛利勝永は大坂夏の陣、特に天王寺付近での戦いにおいて、真田幸村に匹敵する、あるいはそれを上回る活躍を見せたと評価されています。

勝永が秀頼の介錯をつとめた理由は何か

毛利勝永が豊臣秀頼の介錯を務めた理由には、以下のような要因が考えられます:

## 豊臣家への深い忠誠心

勝永は豊臣家に多大な恩を受けており、秀頼のために一命を捧げる覚悟で大坂城に入城しました。この強い忠誠心が、最期の時まで秀頼に仕える決意につながったと考えられます。

## 重要な役割と信頼関係

勝永は大坂方の重要な武将として活躍し、大坂夏の陣では凄まじい奮戦を見せました。この活躍と豊臣家からの信頼が、秀頼の最期を看取る重要な役目を任される要因となったでしょう。

## 武将としての責任感

大坂夏の陣で奮戦した勝永は、最後まで戦線を維持し大坂城への撤退を完了させるなど、優れた指揮能力を発揮しました。武将としての責任感から、主君の最期を見届け、介錯を務めることを自らの務めと考えたと推測されます。

## 豊臣家への最後の奉公

大坂城が陥落し、豊臣家の滅亡が避けられない状況下で、勝永は秀頼の介錯を務めた後、自身も長男とともに自刃しています。これは豊臣家への最後の奉公として、主君の名誉ある最期を助け、自らも殉じる覚悟の表れだったと解釈できます。

このように、勝永の豊臣家への深い忠誠心、信頼関係、武将としての責任感、そして最後の奉公の思いが、秀頼の介錯を務めるに至った主な理由だと考えられます。

勝永の戦略についてもっと詳しく知りたい

毛利勝永の大坂夏の陣における戦略は、巧みな戦術と勇猛な戦いぶりを組み合わせたものでした。

## 戦略の概要

勝永は、豊臣方の主力武将「豊臣五人衆」の一人として、以下の戦略を展開しました:

1. 敵を引き寄せる布陣:茶臼山から岡山口にかけて軍勢を配置し、敵を近くに引き寄せる作戦を立てました。

2. 敵前衛部隊の撹乱:敵の前衛部隊に深く入り込み、攪乱させることで混乱を引き起こしました。

3. タイミングを見計らった一斉攻撃:敵を十分に引き寄せた後、最適なタイミングで一斉攻撃を行いました。これにより、一気に70余名の敵兵を倒すことに成功しました。

4. 迅速な突撃:敵の隊形が崩れた瞬間を逃さず、自らの息子・勝家らの先頭集団に突撃を指示しました。

5. 連続的な攻撃:本多忠朝隊を撃破した後、小笠原秀政、酒井家次、本多忠純、榊原康勝の隊を次々と破りました。

6. 徳川本陣への突進:個人の功名よりも勝利を重視し、敵を蹴散らしながら家康の本陣まで一気に突撃しました。

## 戦略の特徴

勝永の戦略の特徴として以下が挙げられます:

- 情報収集と適切な判断:敵の動きを見極め、最適なタイミングで攻撃を仕掛けました。

- 柔軟な戦術:状況に応じて攻撃と防御を使い分けました。

- 統率力:自軍を効果的に指揮し、息子の勝家にも適切な指示を与えました。

- 大局観:個人の功名にこだわらず、勝利という大きな目標に向かって邁進しました。

勝永のこれらの戦略と活躍は、敵将からも称賛されるほどの成果を上げ、大坂夏の陣における豊臣方の重要な戦力となりました。

勝永が豊臣方の戦略にどのような影響を与えたか

申し訳ありませんが、提供された検索結果には勝永という人物や、その人物が豊臣方の戦略に与えた影響についての具体的な情報が含まれていません。検索結果は主に豊臣秀吉の戦略や大坂の陣に関する一般的な情報を提供していますが、勝永に関する言及はありません。

この質問に正確に答えるためには、勝永に関する追加の情報や、より具体的な検索結果が必要です。現在の情報では、勝永が豊臣方の戦略に与えた影響について信頼性のある回答を提供することができません。

勝永の軍隊の構成や戦力について詳しく知りたい

毛利勝永の軍隊の構成や戦力について具体的な情報は限られていますが、関ヶ原の戦いと大坂の陣における彼の活動から、いくつかの点を推測することができます。

## 関ヶ原の戦い

関ヶ原の戦いにおいて、勝永は西軍に属していました。

- 所属:勝永は父の毛利輝元とともに西軍の一員として参加しました。

- 配置:安国寺隊の一部として南宮山に布陣していたとされています。

## 推定される戦力

具体的な兵力数は明記されていませんが、以下の点から推測できます:

- 西軍の総兵力:関ヶ原の戦いにおける西軍の総兵力は約108,700人とされています。

- 毛利家の地位:勝永の父である毛利輝元は西軍の総大将を務めており、安芸国の大名として112万石を有していました。

これらの情報から、勝永は相当数の兵力を率いていたと推測されますが、具体的な数字は不明です。

## 大坂の陣での活躍

大坂の陣では、勝永の軍事的才能が際立っていたようです:

- 誉田の戦い:西軍1万5000対東軍3万5000の戦いで、勝永は優れた指揮能力を発揮しました。

- 本多忠朝隊の撃破:勝永隊は本多忠朝隊を瞬く間に撃破したとされています。

- 黒田長政の評価:勝永の部隊の活躍は、敵将である黒田長政にも認められるほど目覚ましいものでした。

## 結論

勝永の軍隊は、その父の地位や彼自身の軍事的才能から、質の高い兵士で構成されていたと考えられます。関ヶ原の戦いでは目立った活躍はなかったものの、大坂の陣では優れた指揮能力と戦闘力を示しました。しかし、具体的な兵力数や詳細な軍隊構成については、現存する史料からは明確にはわかりません。

毛利勝永と真田幸村の関係について詳しく知りたい

毛利勝永と真田幸村の関係について詳しく知りたい

毛利勝永と真田幸村は、大坂の陣において豊臣家のために共に戦った重要な武将でした。両者の関係は、戦場での協力と相互の信頼に基づいていました。

## 大坂の陣での協力

1. 大坂夏の陣では、勝永と幸村は共に豊臣家の五人衆として重要な役割を担いました。

2. 1615年5月、両者は大和路の別働隊を攻撃するために共に出撃しました。

3. 道明寺の戦いでは、霧のために到着が遅れ、後藤基次隊の壊滅の一因となりました。この時、自責の念に駆られた幸村を勝永が励ましています。

4. 翌日の茶臼山での戦いでも、勝永と幸村は共に布陣し、徳川軍と激しく戦いました。

## 互いの評価と影響

1. 勝永は幸村と並んで評価され、「惜しいかな後世、真田を云いて、毛利を云わず」と言われるほどの活躍をしました。

2. 両者は共に家康の首を狙って突撃し、徳川軍を苦しめました。勝永の活躍が幸村の決死の突撃を可能にしたとも言われています。

## 最後の戦い

天王寺・岡山での最終決戦では、勝永と幸村はそれぞれ異なる方向から家康の本陣を目指して突進しました。両者の猛攻により、家康の本営は一時崩れ、家康は敗走を余儀なくされました。

毛利勝永と真田幸村は、大坂の陣における豊臣方の最後の希望として、互いに信頼し合い、協力して戦った武将でした。しかし、後世の評価では幸村の名声が勝永を上回り、勝永の功績が十分に認識されていないという側面もあります。

真田幸村と毛利勝永の戦闘スタイルはどう違った

真田幸村と毛利勝永は、共に戦国時代末期の優れた武将でしたが、その戦闘スタイルには違いがありました。

## 真田幸村の戦闘スタイル

真田幸村は、**防御と戦術的な攻撃**を得意としていました。

1. **巧みな防衛戦**: 上田城の戦いでは、2000の兵で徳川軍8000の兵を足止めしました。

2. **地形を活かした戦術**: 大坂冬の陣では「真田丸」と呼ばれる出丸を築き、徳川軍を効果的に撃退しました。

3. **罠を仕掛ける戦法**: 敵を挑発して堀に落とし、一気に鉄砲で攻撃するなど、巧妙な戦術を用いました。

4. **長槍の使用**: 十文字槍を武器とし、広範囲な攻撃から集中的なダメージを与える技まで、多様な戦闘技術を持っていました。

## 毛利勝永の戦闘スタイル

一方、毛利勝永は**積極的な攻撃**を主体としていました。

1. **果敢な突撃**: 大坂夏の陣では、最初に徳川軍に突撃したのは毛利勝永でした。

2. **大胆な戦術**: 家康本陣への攻撃など、大胆な作戦を実行しました。

## 共通点と相違点

両者とも優れた戦術家でしたが、幸村がより防御的で巧妙な戦法を好んだのに対し、勝永はより直接的で攻撃的な戦闘スタイルを取りました。幸村が地形や罠を活用した戦いを展開したのに対し、勝永は正面からの突撃を重視しました。

しかし、両者とも徳川軍を苦しめ、家康を追い詰める能力を持っていた点で共通しています。幸村は「真田丸」での防衛戦で、勝永は果敢な突撃で、それぞれ徳川軍に大きな打撃を与えました。

大坂の陣での毛利勝永の具体的な戦功は何だった

毛利勝永は大坂の陣において、特に夏の陣で顕著な戦功を挙げました。以下にその具体的な戦功をまとめます。

## 大坂の陣での戦功

1. **道明寺の戦い**:

- 勝永は1615年5月6日に行われた道明寺の戦いで、敗残兵を救助し、自軍の鉄砲隊を殿に残して本隊を率いて大坂城へ撤退しました。この行動は、豊臣軍の士気を保つ上で重要でした。

2. **天王寺・岡山の戦い**:

- 5月7日、勝永は天王寺・岡山の戦いで本多忠朝隊と交戦し、忠朝を討ち取るなど、数々の敵軍を撃破しました。この戦闘では、勝永が指揮する毛利隊が幕府軍に対して大きな混乱を引き起こし、家康自身が逃げ出す事態にまで至りました。

3. **撤退戦での指揮**:

- 勝永は、真田信繁と共に徳川軍に突撃し、家康の本陣に接近するものの、最終的には撤退を余儀なくされました。その際も冷静に指揮を取り、大坂城への安全な撤退を成功させました。

4. **最期の行動**:

- 戦後、勝永は豊臣秀頼の介錯を行った後、自害しました。彼の忠義と勇気は後世に語り継がれています。

毛利勝永は、大坂の陣においてその奮闘によって豊臣家への忠誠を示し、多くの戦功を挙げた武将として歴史に名を刻みました。

真田幸村と毛利勝永の友情についてもっと知りたい

真田幸村と毛利勝永の友情は、大坂の陣を通じて深まったものであり、彼らの戦いは互いに支え合う関係を築きました。

## **毛利勝永の役割**

毛利勝永は、豊臣家に仕える武将であり、特に大坂夏の陣での活躍が際立っています。彼は、徳川家康を守る諸将を次々と撃破し、真田幸村が突撃する機会を作りました。勝永がいなければ、幸村の決死の突撃は実現しなかったと言われています。

## **友情の形成**

二人の友情は、大坂冬の陣と夏の陣での共闘によって強化されました。冬の陣では目立った活躍がなかった勝永ですが、夏の陣では幸村と共に戦い、共に作戦を練りながら戦場で奮闘しました。特に、5月7日の戦闘では、勝永が本多忠朝隊を撃破し、その隙をついて幸村も徳川本陣へ突撃しました。

## **最期とその後**

最終的に、幸村は討ち取られ、勝永も大坂城内で主君・豊臣秀頼の介錯を務めた後、自害しました。このような共通の運命を共有したことで、彼らの友情は戦国時代の武士としての絆として語り継がれています。

## **歴史的評価**

残念ながら、毛利勝永は真田幸村ほどには名声が高くなく、「惜しいかな後世、真田を云いて毛利を云わず」と言われるように、その功績があまり知られていないことが多いです。しかし、彼の存在なくしては幸村の活躍も成し得なかったという点で、彼らの友情は非常に重要なものでした。

このように、真田幸村と毛利勝永の友情は、大坂の陣という歴史的な舞台で生まれた深い絆であり、その影響は今日でも語り継がれています。

大坂の陣での毛利勝永の最期の様子はどうだった

毛利勝永(もうりかつなが)は、大坂の陣においてその忠義を示し、特に最期の瞬間が注目されています。彼の最期は、豊臣秀頼の自害を介錯するという重要な役割を果たしました。

## 最期の状況

**介錯と自害**

1615年5月8日、大坂城が落城する中で、毛利勝永は豊臣秀頼の介錯を行いました。秀頼が自ら命を絶つ際、勝永はその側にいて、彼の最後を見届けた後、自身も自害しました。この行動は、彼の忠誠心を象徴するものであり、豊臣家への献身を示しています。

**戦闘と撤退**

毛利勝永は大坂夏の陣で活躍し、特に天王寺・岡山の戦いでは本多忠朝隊を打ち破るなどして名声を得ました。しかし、戦局が不利になると、彼は大坂城内に撤退し、その中で秀頼の介錯を行うことになります。彼は「ここで死んでも益はなし。秀頼公の馬前で華々しく散りましょうぞ」と語り、忠義を全うする決意を固めました。

## 歴史的評価

毛利勝永はその戦功と忠誠心から高く評価されていましたが、後世には真田幸村と比べられることが多く、「惜しいかな後世、真田を云いて、毛利を云わず」と評されることもあります。彼の最期は、豊臣家が滅亡する中での壮絶なものであり、その忠義は今なお語り継がれています。

真田幸村が家康の首を取ったという説はどの程度の信憑性がある

真田幸村が徳川家康の首を取ったという説は、歴史的に見て信憑性が低いとされています。以下にその理由を示します。

## **戦闘の状況と結果**

1. **大坂の陣での戦闘**:

幸村は大坂夏の陣において、徳川軍に対して激しい攻撃を行いましたが、彼自身が家康の首を直接取った記録はありません。幸村は家康本陣に突入し、非常に危険な状況で戦ったものの、最終的には討ち取られたとされています。

2. **首実検の疑念**:

幸村が討たれた後、彼の首が本当に彼のものであるかどうかについて疑念が生じました。家康自身もその首を見て前歯の欠け具合を確認するなど、信繁の首であることに疑いを持っていたと言われています。このため、家康は「良い首を獲った」と言いながらも、実際には信繁が簡単に討たれるはずはないと感じていたようです。

3. **討ち取った武士への疑念**:

幸村を討ち取ったとされる武士は、その功績に対して恩賞を受けていないことからも、家康がその首が本物であるか疑っていたことが伺えます。家康は「信繁ほどの男が簡単に討ち取られるはずがない」と考えており、討ち取った武士への不信感を抱いていたとされています。

## **結論**

真田幸村が徳川家康の首を取ったという説は、多くの歴史的証拠や記録から見ても信憑性が低いと考えられています。彼は確かに激しい戦闘を繰り広げましたが、最終的には討ち取られたというのが一般的な見解です。この説は伝説や神話として扱われることが多く、具体的な証拠に基づいてはいません。

関ヶ原の戦いでの毛利勝永の役割は何だったの

関ヶ原の戦いでの毛利勝永の役割は何だったの

毛利勝永は関ヶ原の戦いにおいて、西軍の一員として参加しましたが、戦局においてはあまり目立った成果を上げることはできませんでした。

## 勝永の役割と活動

- **西軍参加**: 勝永は父・毛利勝信と共に西軍に属し、特に伏見城攻撃に参加しました。この戦闘で彼は一定の戦功を挙げ、毛利輝元や宇喜多秀家から感状と3,000石の加増を受けました。

- **関ヶ原本戦での布陣**: 本戦では、勝永は安国寺恵瓊の指揮下で南宮山に布陣しましたが、家中の混乱も影響し、決定的な戦闘には参加できませんでした。結果として、西軍全体が敗北したため、毛利家は所領を失うこととなりました。

## 戦後の影響

- **所領喪失**: 関ヶ原の敗北後、勝永は所領を没収され、加藤清正に預けられることになりましたが、その後友人である山内一豊の助けを得て土佐に送られました。

- **大坂の陣での再起**: 勝永はその後、大坂の陣で再び豊臣方として活躍し、特に1615年の夏の陣では徳川軍との激闘を繰り広げました。

このように、毛利勝永は関ヶ原の戦いで重要な役割を果たしたものの、最終的には西軍全体の敗北によって彼自身や毛利家にとって厳しい結果となりました。

伏見城の戦いでの勝永の具体的な戦功は何だったの

毛利勝永は伏見城の戦いにおいて、以下の具体的な戦功を挙げました。

1. **指揮官としての役割**:

勝永は父の勝信に代わり、中央で軍勢を指揮しました。彼の指導の下、西軍は伏見城を攻撃し、重要な戦略的地位を確保しました.

2. **敵将の討取**:

戦闘中、勝永は本多忠朝や小笠原秀政など、名だたる敵将を次々と討ち取りました。これにより、徳川側に大きな動揺をもたらしました.

3. **連携攻撃**:

勝永は他の西軍武将と連携し、徳川家康の本陣に迫る攻撃を展開しました。彼は榊原康勝や安藤直次など、多数の敵部隊を撃破し、戦局を有利に進めました.

4. **撤退時の指揮**:

戦局が不利になった際も、勝永は冷静に撤退を指揮し、井伊直孝や細川忠興らからの攻撃を防ぎつつ、大坂城へ無事に戻ることができました。このような指揮能力も高く評価されています.

これらの功績により、勝永は毛利輝元や宇喜多秀家から感状と3000石の加増を受け、その名声を高めました.

関ヶ原の戦いでの西軍の敗北はどのように影響したの

関ヶ原の戦いにおける西軍の敗北は、日本の歴史において多大な影響を及ぼしました。以下にその主な影響を整理します。

## 政治的影響

- **徳川幕府の成立**: 西軍の敗北により、徳川家康は日本全土を支配する権力を確立し、江戸幕府を開くこととなりました。この結果、約260年間にわたる平和な時代(江戸時代)が始まりました。

- **豊臣政権の崩壊**: 西軍の敗北は豊臣政権の基盤を揺るがし、五大老・五奉行体制が崩壊しました。特に、西軍主力だった宇喜多秀家は流罪となり、毛利輝元や上杉景勝も大幅に減封されました。

## 社会的影響

- **大名の処遇**: 敗北した西軍の大名たちは厳しい処分を受け、多くは領地を没収されたり、改易(領地剥奪)されました。具体的には、西軍93大名が改易され、合計506万石が没収されました。

- **武士階級の再編成**: 西軍の敗北によって、多くの武士が新たな主君に仕官することを余儀なくされ、武士階級全体の勢力図が大きく変わりました。

## 軍事的影響

- **戦術と戦略の変化**: 関ヶ原の戦いは、日本における戦術や戦略にも影響を与えました。特に、小早川秀秋の裏切りが決定的な要因となり、戦局が一変しました。このような裏切りが今後の戦闘における忠誠心や信頼関係の重要性を再認識させる結果となりました。

## 結論

関ヶ原の戦いでの西軍敗北は、日本史上で重要な出来事であり、その影響は政治、社会、軍事など多岐にわたります。この敗北によって徳川家康は権力を掌握し、江戸時代という新たな時代を迎えることになりました。また、西軍の大名たちには厳しい処分が下され、その後の日本社会にも深い影響を及ぼしました。

安濃津城の戦いでの勝永の役割は何だったの

安濃津城の戦いにおける毛利勝永の役割は、西軍の攻撃部隊の一員として重要な戦術的行動を取ったことにあります。この戦いは、関ヶ原の戦いに先立つ重要な前哨戦であり、勝永は西軍の指揮官として活動しました。

## 勝永の役割

**攻撃の指揮**

毛利勝永は、毛利秀元や吉川広家と共に西軍の一員として安濃津城を攻撃しました。彼らは約3万人の兵を率いて城を包囲し、富田信高が守る東軍に対して総攻撃を行いました。

**籠城戦の展開**

安濃津城は籠城戦となり、富田信高はわずか1700人の兵で抵抗しましたが、勝永ら西軍は圧倒的な兵力で攻撃を続けました。特に、8月24日から始まった総攻撃では、西軍が大砲を使用し、城内への侵入を果たしました。

**戦局への影響**

この戦いは、西軍が伊勢を制圧するための重要なステップであり、関ヶ原の戦局にも大きな影響を与えました。安濃津城の陥落により、西軍は伊勢方面での優位性を確保し、その後の戦略に変更を迫られる結果となりました。

このように、毛利勝永は安濃津城の戦いにおいて西軍の攻撃部隊として重要な役割を果たし、戦局に影響を与える結果となりました。

大坂夏の陣での勝永の活躍についてもっと知りたい

毛利勝永は、1615年の大坂夏の陣において重要な役割を果たした武将であり、特に天王寺口の戦いでの活躍が際立っています。以下にその詳細をまとめます。

## 勝永の背景

毛利勝永は、豊臣家に仕える武将であり、父の毛利勝信から受け継いだ忠誠心を持っていました。彼は大坂冬の陣ではあまり目立たなかったものの、夏の陣ではその実力を発揮しました。妻からの強い後押しを受け、大坂城に赴く決意を固めました。

## 天王寺口の戦い

### 開戦前

5月7日、勝永は真田幸村と共に天王寺口で徳川軍に対峙しました。彼は約4,000の兵を率いて、徳川家康本陣の正面に布陣しました。開戦直後、本多忠朝隊との激しい銃撃戦が始まりましたが、勝永は巧妙な戦術を用いて敵軍を圧倒しました。

### 戦術と成果

勝永は本多隊に対して一斉射撃を行い、敵に大きな損害を与えました。その後、彼は本多忠朝や小笠原秀政などの名将を次々と討ち取り、徳川軍に大打撃を与えました。彼の指揮する部隊は、榊原康勝や酒井家次などの精鋭部隊とも交戦し、これらを撃破することで家康本陣への道を切り開きました。

### 撤退と最期

しかし、真田隊が壊滅し、周囲から敵に囲まれる中で撤退を余儀なくされました。勝永は巧みに敵軍をかわしながら、大坂城へ戻ることに成功しました。5月8日には豊臣秀頼の介錯を務めた後、自らも自害しました。享年37歳でした。

## 評価と影響

勝永の勇敢な戦いぶりは後世に語り継がれ、「惜しいかな後世、真田を云いて毛利を云わず」と評されるほど、その名声は真田幸村に隠れがちですが、彼もまた重要な武将として評価されています。勝永の奮闘は、大坂夏の陣における豊臣軍の最後の抵抗として記憶されています。

勝永が豊臣秀頼に招かれた理由は何だったの

毛利勝永が豊臣秀頼に招かれた理由は、彼の豊臣家への深い恩義と忠誠心からです。勝永はかつて豊臣秀吉に仕えており、豊臣家から多大な恩恵を受けていました。そのため、秀頼からの招きに応じることは自然な選択でした。

### 招かれた背景

1. **恩義と忠誠心**: 勝永は「自分は豊臣家に多大な恩を受けており、秀頼公のために一命を捧げたい」と考えていました。この思いが彼を大坂城に向かわせる原動力となりました。

2. **妻の後押し**: 妻もまた勝永の決断を支持し、「君の御為に働くはわが家の名誉」と述べ、彼を激励しました。このような家族の理解が、勝永を大坂方に向かわせる重要な要因となりました。

3. **再起の可能性**: 勝永は土佐藩での生活に限界を感じており、旧主である秀頼のもとで再び大名として復帰する可能性を模索していました。彼は「座して死を待つ」よりも、行動を起こすことを選びました。

このような背景から、勝永は豊臣秀頼のもとへ駆けつけ、大坂城に入城することとなりました。彼の行動は、忠誠心だけでなく、将来への希望も含まれていたと言えます。

毛利勝永が豊臣秀吉に仕えた理由は何だったの

毛利勝永が豊臣秀吉に仕えた理由は何だったの

毛利勝永が豊臣秀吉に仕えた理由は、彼の家族背景や忠誠心に深く根ざしています。もともと勝永は「森」という姓を名乗っていましたが、父の森吉成が秀吉に仕官した際に、毛利氏に人質として送られたことがきっかけで「毛利」に改姓しました。吉成は秀吉の信任を受けて多くの戦功を上げ、最終的には6万石の大名となりました。このような家族の歴史が、勝永の豊臣家への仕官に影響を与えました。

勝永自身も若い頃から武将としての才能を発揮し、朝鮮出兵や関ヶ原の戦いで戦功を挙げました。特に関ヶ原では西軍に属して敗北したため、一時的に領地を失いましたが、その後も豊臣家への忠誠心を持ち続けました。1614年、大坂の陣が迫る中で秀頼からの招待を受けて大坂城に入城し、豊臣家への恩返しとして戦うことを選びました。

このように、毛利勝永は家族の影響や自身の忠誠心から豊臣秀吉に仕え、その後も豊臣家を支えるために戦ったと言えます。

毛利勝永が秀吉に仕えた理由は具体的に何だったの

毛利勝永が豊臣秀吉に仕えた理由は、主に彼の家族背景、歴史的な経緯、そして豊臣家への忠誠心に起因しています。

## 家族背景と改姓

毛利勝永は元々「森」という姓を持っていましたが、父の森吉成が秀吉の配下として活躍し、毛利氏に人質として赴いた際に、毛利姓を名乗るよう勧められました。吉成は秀吉の九州征伐で功績を上げ、その後、小倉で大名となりました。このような経緯から、毛利勝永も父の影響を受けて豊臣家に仕官することになりました。

## 武将としての成長

勝永は若い頃から戦場での経験を積み、朝鮮出兵や関ヶ原の戦いでも軍功を挙げました。しかし、関ヶ原では西軍に属していたため、戦後に領地を没収されてしまいます。その後、土佐の山内一豊のもとで保護されることになりますが、この状況下でも彼は豊臣家への忠誠心を抱き続けていました。

## 大坂の陣への参加

1614年、大坂の陣が近づく中で、秀頼からの招待がありました。勝永は豊臣家から多大な恩恵を受けていたため、この招待を受け入れ、大坂城に入城することを決意しました。彼は安全な生活を捨て、再び戦場に身を投じることになります。この決断には、妻からの激励も大きな影響を与えたとされています。

## 結論

毛利勝永が秀吉に仕えた理由は、家族の影響や自身の武将としての経験、そして豊臣家への忠誠心から来ていると考えられます。彼は父から受け継いだ名声と地位を活かしつつ、自身も武将としての道を歩むことになりました。

森吉成が秀吉に仕えた背景は

森吉成(森長可)が豊臣秀吉に仕えた背景には、彼の家族の歴史や戦国時代の政治的な変遷が影響しています。

## 家系と早期の仕官

**家族背景**

森長可は、1558年に美濃国で生まれ、父・森可成は織田信長に仕える忠臣として知られていました。可成は土岐家に仕官後、信長のもとで重要な役割を果たし、長可もその影響を受けて育ちました。

**若年での家督相続**

1570年、父と兄が戦死したため、長可はわずか13歳で家督を継ぎました。その後、彼は織田信長に仕官し、数多くの戦闘で活躍しました。特に「姉川の戦い」や「武田征伐」での功績が評価され、信長から厚く信任されるようになりました。

## 秀吉への仕官

**信長の死と政権移行**

1582年に信長が本能寺の変で亡くなると、森長可は豊臣秀吉に仕官することになります。秀吉は信長の後を継いで権力を握り、多くの武将が彼に従う中で、長可もその一員となりました。

**遺言と忠誠心**

興味深いことに、森長可は遺言書において、自身の子供に「豊臣秀吉のもとで奉公するように」と指示していたと言われています。しかし、この遺言は秀吉によって無視され、子供は森家の跡継ぎとなりました。このことからも、彼が秀吉に対して強い忠誠心を持っていたことが伺えます。

## 結論

森吉成が豊臣秀吉に仕えた背景には、彼自身の出自や父から受け継いだ忠誠心、そして戦国時代における政治的な変動が大きく影響しています。彼は織田信長から豊臣秀吉への政権移行期において、その才能と武勇を発揮し続けました。

毛利勝永が朝鮮出兵で戦功を上げた具体的な戦いは

毛利勝永が朝鮮出兵で戦功を上げた具体的な戦いは、**蔚山倭城の戦い**です。この戦いは、1597年から1598年にかけて行われた慶長の役の一環として発生しました。

### 蔚山倭城の戦い

- **背景**: 蔚山倭城は日本軍が築いた拠点であり、明・朝鮮連合軍による攻撃を受けていました。毛利勝永はこの城の防衛に従事しました。

- **戦闘内容**: 勝永は救援部隊の一番隊として参加し、明・朝鮮連合軍を撃退しました。特に、敵軍が攻撃を仕掛けた際に、彼は指揮を執り、連合軍に壊滅的な損害を与えることに成功しました。

- **結果**: この戦いにおける勝永の活躍は、日本軍の勝利に貢献し、彼自身の名声を高める要因となりました。

毛利勝永はこの戦功によって、その後の関ヶ原の戦いでも重要な役割を果たすことになります。

関が原の戦いで勝永が報奨を受けた理由は

毛利勝永が関ヶ原の戦いで報奨を受けた理由は、彼の戦功とその後の行動に起因しています。

## 戦功の背景

1. **西軍への参加**: 勝永は関ヶ原の戦いにおいて西軍に加わり、特に伏見城攻めで顕著な戦功を上げました。この戦いでは、彼は毛利輝元や宇喜多秀家から感状と共に3000石の加増を受けています。

2. **指揮能力**: 勝永は戦闘において優れた指揮を発揮し、敵軍に対して効果的な攻撃を行いました。特に、伏見城攻めでは彼の指揮の下で多くの敵を撃破し、その活躍が評価されました。

## 戦後の影響

- **豊臣家への仕官**: 関ヶ原の戦い後、勝永は豊臣家に仕官し、大坂城で重要な役割を果たしました。彼は豊臣家の譜代家臣として信望を得ており、その後の大坂の陣でも活躍しました。

- **名声と報奨**: 勝永の戦功と忠誠心が評価され、彼はその後も多くの報奨を受けることとなりました。特に大坂夏の陣では、徳川軍との激闘で顕著な成果を上げ、これがさらなる評価につながりました。

このように、毛利勝永は関ヶ原の戦いでの指揮能力と戦功によって報奨を受けることができました。

大坂夏の陣で勝永が活躍した具体的な戦いは

毛利勝永が大坂夏の陣で特に活躍したのは、**天王寺・岡山の戦い**です。この戦闘は1615年5月7日に行われ、勝永の指揮する豊臣軍が徳川軍と激闘を繰り広げました。

## **天王寺・岡山の戦いの詳細**

- **戦闘の開始**: 勝永は豊臣方の先陣として、天王寺付近で本田忠朝隊と対峙しました。彼は開戦直後に本田隊を撃破し、忠朝を討ち取るという大きな戦果を上げました。

- **連続した勝利**: 勝永はその後、小笠原秀政や酒井家次、本多忠純、榊原康勝らの隊を次々と打ち破り、徳川軍に大きな混乱を引き起こしました。この活躍により、徳川側の黒田長政も「この際立った采配をしている大将は誰か」と尋ねたというエピソードが残っています。

- **家康本陣への接近**: 勝永と真田信繁(幸村)は共に家康の本陣に迫り、家康自身が切腹を覚悟するほどの圧力をかけました。勝永は家康を探し回るも見つけられず、その間に他の部隊からの攻撃を受けながらも果敢に戦いました。

## **戦闘の結果**

最終的には豊臣軍は兵力差により撤退を余儀なくされましたが、勝永はその指揮のもとで豊臣軍が大坂城へ無事退却することができました。彼の奮闘は豊臣方において重要な役割を果たし、後世にも語り継がれる名将としての地位を確立しました。