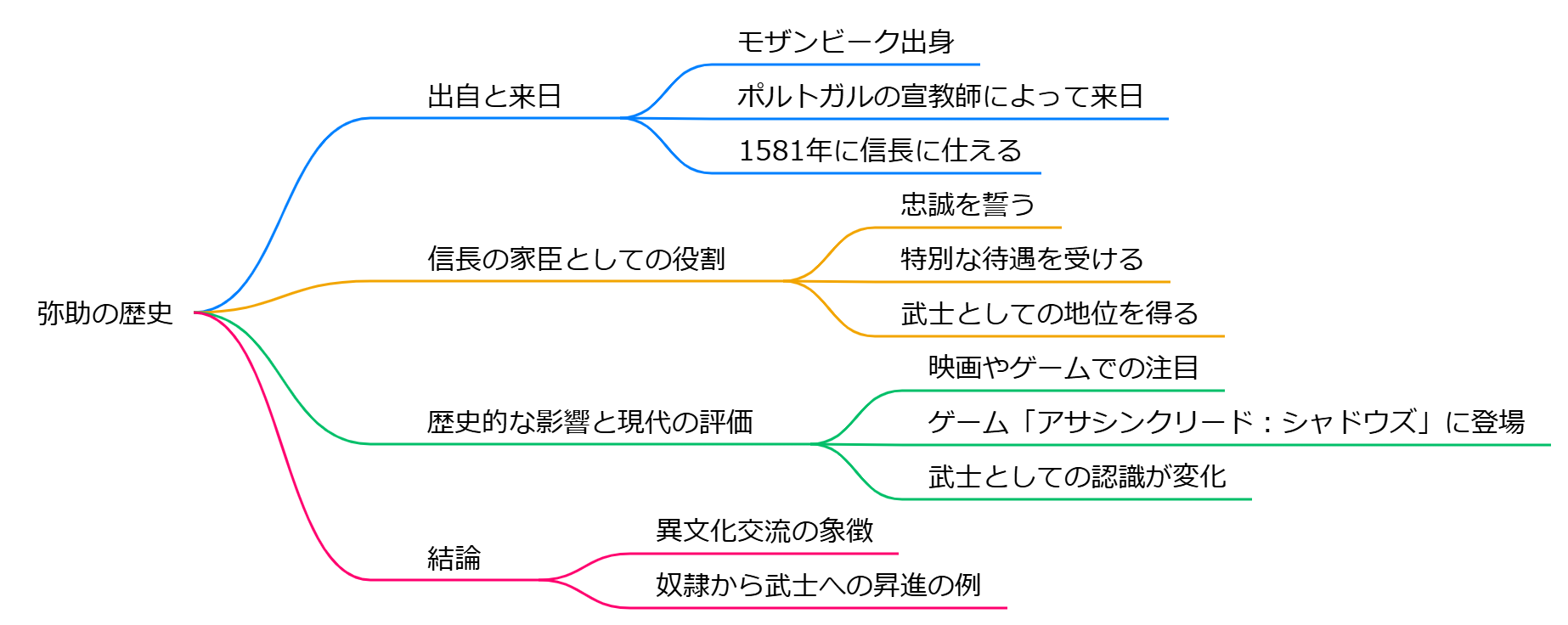

弥助(やすけ、Yasuke)は、16世紀の日本において、戦国大名織田信長に仕えたアフリカ出身の武士として知られています。

彼の生涯は、歴史的な記録が限られているため、謎に包まれていますが、いくつかの重要な事実が明らかになっています。

弥助の出自と来日

弥助は、現在のモザンビーク出身とされ、ポルトガルの宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノによって日本に連れて来られました。

彼は、1581年に信長に仕えることになり、信長の興味を引く存在となりました。

信長は彼の肌の色が染められたものだと考え、実際に体を洗わせたという逸話も残っていますが、洗っても色は落ちず、信長は彼が自然の黒人であることを理解しました。

信長の家臣としての役割

弥助は信長の側近として仕え、彼に対して忠誠を誓いました。

信長は彼に対して特別な待遇を与え、家や給与、さらには刀を与えたとされています。

これにより、弥助は武士としての地位を得たと考えられていますが、彼が正式な姓を持っていなかったため、侍としての地位については議論があります。

歴史的な影響と現代の評価

弥助の存在は、近年になって注目を集めており、彼を主人公とした映画やゲームが制作されています。

特に、ゲーム「アサシンクリード:シャドウズ」では、彼が中心的なキャラクターとして描かれ、歴史的な議論を引き起こしています。

日本の歴史学者の中には、彼が実際に武士であったとする意見もあり、彼の社会的地位や役割についての認識が変わりつつあります。

結論

弥助は、戦国時代の日本において、異文化の交流を象徴する存在であり、彼の物語は歴史的な重要性を持っています。

彼の生涯は、奴隷から武士へと昇進した稀有な例であり、今後も多くの研究や作品を通じてその影響が語り継がれることでしょう。

弥助

弥助

弥助(やすけ)は、安土桃山時代に日本に渡来した黒人男性であり、織田信長に仕えたことで知られています。彼の生年や出身地については不明ですが、一般的には1550年代にモザンビークで生まれたとされています。

## 生い立ちと来日

弥助はイエズス会の巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノによってインドから日本に連れて来られました。1579年7月25日に日本に到着し、信長の従者として約15か月間仕えました。信長は彼の力強さや特技を評価し、彼を庇護しました。

## 本能寺の変とその後

1582年6月2日、明智光秀による本能寺の変が発生した際、弥助は信長と共に戦いましたが、信長が自害した後は信忠の元へ駆けつけました。その後、明智軍に降伏し、光秀から「動物同然の奴隷」として処遇されることなく生かされました。彼はその後イエズス会に引き渡されましたが、その後の消息は不明です。

## 史実と評価

弥助については史料が非常に少なく、その実像は不透明です。彼が侍であったかどうかについても意見が分かれていますが、多くの研究者は彼の地位が低かったと考えています。近年では、彼に関する評価が過度に神格化されたり、逆に軽視されたりすることがあり、その背景には文化的な政治的要素も影響しています。

弥助は日本史上で名を残した数少ないアフリカ人であり、その存在は海外で注目されていますが、日本国内ではあまり知られていない人物です。

弥助が日本でどのような生活を送っていたのか

弥助は、16世紀の日本において非常に特異な生活を送ったアフリカ出身の侍です。彼の日本での生活について以下にまとめます。

## 来日と背景

弥助は1579年にイエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノと共に日本に到着しました。彼はモザンビーク出身と考えられていますが、正確な出生地は不明です。来日後すぐに、彼は織田信長の家臣となり、約15か月間信長に仕えました。

## 侍としての役割

弥助は、信長の側近としてさまざまな役割を果たしました。彼は日本語を習得し、通訳や海外事情を伝える役割も担いました。また、信長の前で力士と相撲を取るなど、エンターテイメントも提供していたと言われています。彼の身長は185cmを超え、その存在感から「神のような存在」として周囲から驚かれることもありました。

## 本能寺の変とその後

1582年、本能寺の変が発生した際、弥助は信長と共に本能寺に滞在していました。信長が自害する際、弥助は彼に絶大な信頼を寄せられており、首を息子に届けるよう頼まれたとされています。信長が亡くなった後、弥助は明智光秀軍との戦闘に参加し、その後捕らえられましたが、処刑されずに生き延びました。

## 生活の終焉

信長死後、弥助の運命は不透明であり、イエズス会に戻った可能性がありますが、その後の記録は残っていません。彼の存在は、日本史上初めて外国人侍として記録されており、その影響力や象徴的な意味合いは現在でも語り継がれています。

弥助の人生は、日本とアフリカ間の文化的交流を示す重要な事例であり、その物語は今なお多くの人々に興味を持たれています。

弥助が日本で最も印象に残った出来事は何だったのか

弥助が日本で最も印象に残った出来事は、1582年の**本能寺の変**です。この事件は、織田信長が明智光秀の謀反により自害した際に起こりました。

## 本能寺の変の概要

- **発生日時**: 天正10年6月2日(1582年6月21日)

- **場所**: 京都・本能寺

- **主要人物**: 織田信長、明智光秀、弥助

弥助は信長の側近として本能寺に滞在しており、光秀の襲撃に際して奮闘しました。信長が自害した後、彼は逃げ出し、信長の嫡男である信忠の元へ駆けつけました。その後、弥助は明智軍に捕らえられましたが、彼が外国人であったため処刑されず、イエズス会に引き渡されました。

## 歴史的意義

弥助は、日本史上初めて侍となったアフリカ出身の黒人として知られています。本能寺の変を通じて、彼は日本とアフリカとの接点を示す重要な人物となりました。また、彼の存在は日本における異文化交流の一例としても評価されています。

この出来事は、弥助にとって運命的な瞬間であり、その後の彼の人生にも大きな影響を与えました。彼の記録は少なく、その詳細な行動や生涯については未だに多くの謎が残っていますが、本能寺の変は間違いなく彼にとって最も印象深い出来事です。

弥助が織田信長に仕えた理由は何か

弥助が織田信長に仕えた理由は、彼の特異な背景と信長の興味によるものです。弥助は、1581年にイエズス会の宣教師ヴァリニャーノによって日本に連れてこられました。彼は黒人であり、その外見や能力が信長の関心を引きました。

### 弥助の背景と信長との出会い

- **異国の戦士としての認識**: 信長は弥助を単なる使用人ではなく、異国の戦士として認識しました。弥助は日本語を少し話すことができ、力強さや特技を持っていたため、信長は彼を気に入りました。

- **小姓としての仕官**: 弥助は信長に仕える中で、小姓として取り立てられました。これは、当時の武士階級において非常に高い地位であり、信長から特別な扱いを受けていたことを示しています。

### 本能寺の変での行動

1582年の本能寺の変では、弥助も信長と共に戦いました。信長が自害する際には、彼に介錯を頼まれるほどの信頼を受けていました。その後、弥助は逃げずに信忠の元へ駆けつけ、明智軍と戦ったものの捕らえられました。

### 結論

弥助が織田信長に仕えた理由は、彼自身の特異な経歴と能力が信長に評価されたことによります。また、信長との関係は単なる雇用主と使用人以上のものであり、弥助は信長から深い信頼を得ていたことが彼の運命を大きく左右しました。

弥助が日本で学んだ文化や習慣は何か

弥助(やすけ)は、戦国時代に日本に渡来したアフリカ出身の男性で、織田信長の家臣として知られています。彼が日本で学んだ文化や習慣については、以下のような点が挙げられます。

## 日本語の習得

弥助は日本に滞在していた期間中に、日本語を学びました。彼は多少の日本語を話すことができたとされていますが、流暢ではなかったと考えられています。日本語を学ぶことで、彼は信長や周囲の人々とのコミュニケーションを図り、日本社会に適応するための重要な手段を得ました。

## 武士としての生活

弥助は信長から扶持(食料や生活費)を与えられ、一定の地位を持つ存在として扱われました。彼は「黒坊主」として知られ、信長の側近として戦場での護衛やボディーガードとしても活動しました。このような経験を通じて、彼は武士としての生活様式や価値観を学び取ったと考えられます。

## 異文化交流と理解

弥助の存在は、日本とアフリカとの異文化交流の一例でもあります。信長は彼を家臣として迎え入れることで、異なる文化や人々への理解を示しました。この関係性は、当時の日本社会における多様性や国際交流の象徴とも言えます。

## 戦国時代の社会習慣

弥助は戦国時代という混乱した時代背景の中で生きており、戦国大名や武士たちとの接触を通じて、日本特有の社会習慣や戦術についても学んだと考えられます。特に、信長が求める海外事情に通じていたことからも、彼が日本社会における情報交換や文化的な相互作用に寄与したことが伺えます。

弥助はこれらの経験を通じて、日本文化や習慣に深く関与し、その存在自体が歴史的な異文化交流の象徴となっています。

弥助が日本で友人や同僚と関係を持った人物は誰だったのか

弥助(やすけ)は、戦国時代に織田信長に仕えた黒人男性で、彼の周囲にはいくつかの重要な人物がいました。

## 主な関係者

### 織田信長

弥助は信長の小姓として仕え、信長から特別な庇護を受けました。彼は信長の側近として生活し、信長の死後もその影響を受け続けました。

### 信忠

信長の長男である信忠は、弥助が本能寺の変の際に守ろうとした人物です。弥助は信忠を守るために戦ったとされ、最終的には捕らえられました。

### アレッサンドロ・ヴァリニャーノ

イエズス会の宣教師であり、弥助を日本に連れてきた人物です。彼は弥助に対して特別な配慮をし、信長との関係を築く手助けをしました。

## その他の関係者

弥助が日本で接触した他の人物については具体的な記録が少ないですが、当時の日本には南蛮人や外国人が多く存在しており、その中には弥助と同様に従者や奴隷として来日した黒人も含まれていたと考えられます。

弥助の人生や彼が持った関係についての詳細は限られていますが、彼は戦国時代において特異な存在であり、日本史上でも注目される人物です。

弥助が日本で最も気に入った場所はどこだったのか

弥助が日本で最も気に入った場所は、織田信長が築いた**安土城**であるとされています。彼は信長の従者として仕え、その豪華さや壮大さに感銘を受けたと考えられています。

### 弥助の背景

弥助(やすけ)は、モザンビーク出身の黒人男性で、16世紀に日本に渡来しました。イエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノに伴われて日本にやってきた彼は、信長に仕えることになりました。信長は彼の存在を非常に気に入り、特別な扱いをしました。

### 安土城の魅力

安土城は1576年から1582年にかけて建設され、日本の戦国時代において最も先進的な城の一つでした。その美しさと規模は、訪れる人々を魅了しました。弥助もこの城で過ごすことで、信長の権力や文化を直接体験したことが、彼にとって特別な思い出となったと考えられます。

### 弥助と信長の関係

弥助は信長によって「殿」と呼ばれ、特別な地位を与えられていました。信長は彼を自らの近習として市内を巡らせ、周囲の人々にその存在を知らしめました。このような待遇から、安土城での日々は弥助にとって非常に重要なものだったでしょう。

このように、弥助が日本で最も気に入った場所は安土城であり、彼の歴史的な役割とともにその記憶が語り継がれています。

弥助が織田信長に仕えた理由は何か

弥助が織田信長に仕えた理由は何か

弥助が織田信長に仕えた理由は、彼の異国の背景や能力、そして信長の興味によるものです。以下にその詳細を示します。

## 弥助の背景

- **出自と来日**: 弥助はアフリカ出身で、1579年に日本に到着しました。彼はイエズス会の宣教師ヴァリニャーノによって雇われ、日本に連れて来られました。

## 信長との出会い

- **初対面**: 弥助が信長と出会ったのは1581年で、信長は彼の体格や存在感に驚きました。弥助が単なる使用人ではなく、戦士であることを見抜いた信長は、彼を小姓として迎え入れました。

## 仕官の理由

- **戦闘能力**: 弥助は高度な戦闘能力を持っており、信長は彼を家臣として取り立てることで、その能力を活かそうとしました。彼はポルトガル領インド植民地軍の主力として知られる「ハブシ」の戦士であった可能性も指摘されています。

- **文化的適応**: 弥助は日本語を習得し、日本文化にも精通していたため、信長とのコミュニケーションが円滑でした。これにより、信長との関係が深まりました。

## 信長との絆

- **忠誠心**: 本能寺の変の際、弥助は信長と共に行動し、彼に対する忠誠心を示しました。信長が危機に直面した際には、自ら進んで戦う姿勢を見せており、このことからも信長との強い絆が伺えます。

弥助が織田信長に仕えた背景には、彼自身の能力や文化的適応力、そして信長の求める戦士像が一致したことが大きく影響しています。

弥助が信長に気に入られた理由は何か

弥助が織田信長に気に入られた理由は、主に彼の異国的な背景、身体的特徴、戦闘能力、そして信長の好奇心にあります。

## 弥助の背景

弥助はアフリカ出身で、1579年にイエズス会の宣教師ヴァリニャーノに伴われて日本に来ました。彼は当時の日本では珍しい黒人であり、その独特な存在感が信長の興味を引きました。

## 信長との出会い

1581年、弥助は信長と出会い、信長は彼の外見や力強さに魅了されました。信長は「体の色が普通の人と違う」とし、その後弥助を自分の側近として迎え入れました。信長は彼を「御小姓」として重用し、特別な存在として扱いました。

## 戦闘能力と役割

弥助は非常に力強く、「十人に勝る力」を持つとされており、その戦闘能力が評価されました。信長は彼を戦闘に同行させることもあり、武士としての役割を果たすことが期待されていました。彼の存在は、信長が多様性を尊重し、異文化交流を重視していたことを示す一例でもあります。

## 結論

弥助が信長に気に入られた理由は、彼の異国的な魅力や身体的能力、そして信長自身の好奇心から来るものであり、戦国時代という特異な環境下で特別な地位を得ることとなりました。

弥助が日本に来た経緯は

弥助(やすけ)は、16世紀に日本に渡ったアフリカ出身の黒人男性で、織田信長の家臣として知られています。彼の来日には、奴隷貿易とイエズス会の活動が関与しています。

## 弥助の来日経緯

**出身と渡航**

弥助はモザンビーク出身とされ、イエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノによって日本に連れてこられました。ヴァリニャーノは1574年にポルトガルを出発し、モザンビークを経由してインドに到着。その後、1579年に日本へ向かいました。

**信長との出会い**

弥助は1579年に日本に到着し、信長に謁見します。信長は彼を気に入り、ヴァリニャーノを通じて弥助を自らの家臣として受け入れました。この時、弥助は「弥助」という名前を与えられ、信長の御小姓として仕えることになります。

## 信長との関係

弥助は信長の側近として多くの戦場に同行し、日本語を習得しました。彼は信長から特別な扱いを受け、将来的には城持ちになることも期待されていたとされています。また、本能寺の変では信長と共に本能寺に宿泊しており、この事件で明智光秀の軍に捕らえられたものの、一命を取り留めました。

## 本能寺の変後

本能寺の変後、弥助は明智光秀の家臣によって捕らえられましたが、日本人ではないため処刑されず、イエズス会に引き渡されたと言われています。その後の彼の消息については不明であり、一説にはモザンビークに戻ったともされています。

弥助は、日本史において非常に特異な存在であり、多文化交流や異文化理解の象徴的な人物として位置づけられています。

弥助が信長の御小姓になった経緯は

弥助が織田信長の御小姓になった経緯は、彼の特異な出自と信長との出会いに基づいています。

## 弥助の背景

弥助はアフリカ出身の黒人で、1579年にイエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノと共に日本に渡来しました。彼はインドで奴隷として売られた後、ヴァリニャーノによって買い取られ、日本行きの船に乗せられました。

## 信長との出会い

1581年、弥助は京都の本能寺で信長と出会います。信長は彼の外見に興味を持ち、彼を自分の家臣として迎え入れることを決意します。この際、弥助は初めて「弥助」という名前を与えられました。信長は弥助を特別に重用し、彼を御小姓として仕官させることになります。御小姓とは主君の身辺に仕える役割であり、通常は名門の子弟から選ばれるため、弥助が奴隷からこの地位に昇進したことは非常に珍しいケースです。

## 御小姓としての活動

弥助は信長の側近として雑用をこなしながら、信頼を得ていきました。信長は将来的には弥助を城持ちにすることも考えていたと言われていますが、実際にはその機会は訪れませんでした。

## 本能寺の変とその後

1582年6月2日の本能寺の変では、弥助も信長と共に本能寺にいました。信長が明智光秀に討たれた後、弥助は捕らえられますが、その後明智軍によってイエズス会に引き渡されました。以降の彼の行方については記録が残っておらず、不明となっています。

このように、弥助の人生は戦国時代という混乱した時期における国際的な交流や、多様性への寛容さを示す一例として注目されています。

弥助が信長と出会ったのはいつ

弥助が織田信長と出会ったのは、1579年の春頃である。具体的には、宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノが日本に到着した際に、彼と共に連れて来られた弥助が信長に初めて紹介されたとされている。信長はこの黒人従者を非常に気に入り、彼を家臣として迎え入れた。弥助はその後、約15か月間信長に仕えた。

弥助が信長に仕えた後、どのような役割を果たしたのか

弥助(やすけ)は、戦国時代の日本において織田信長に仕えた特異な存在であり、その役割は多岐にわたりました。以下に、彼の主な役割と影響をまとめます。

## 弥助の役割

- **側近および護衛**: 弥助は信長の側近として仕え、護衛の役割を担っていました。信長は彼を特別に扱い、戦場でも共に行動しました。弥助は信長の身辺警護を行い、重要な任務にも従事していたとされています。

- **武士としての地位**: 弥助は日本に来てから短期間で武士の地位を得たとされ、信長の家臣団の中でも特別な存在となりました。彼は鎧を着用し、戦場においても戦うことが許されていました。

- **軍事活動への参加**: 信長の軍事遠征に同行し、重要な戦闘にも参加しました。特に、本能寺の変の際には信長と共に本能寺に滞在しており、その後の歴史的事件に直接関与しています。

- **文化的交流**: 弥助は日本語を習得し、信長とのコミュニケーションを円滑にすることで、異文化間の架け橋となりました。また、彼はスワヒリ語で叙事詩を披露するなど、文化的な交流にも寄与しました。

## 本能寺の変とその後

1582年6月2日、本能寺で明智光秀による襲撃を受けた際、弥助は信長と共にいました。信長が自害する際には弥助が介錯を頼まれたという伝説もあり、これは彼への深い信頼を示すものです。その後、弥助は捕らえられましたが、その運命については不明な点が多く残されています。

弥助は日本史上初めて外国人として武士の地位を得た人物であり、その存在は国際的な視点からも注目されています。彼の物語は現在でも多くの人々に興味を持たれ続けており、映画やアニメなど様々なメディアで取り上げられています。

弥助が日本でどのようにして日本語を学んだのか

弥助が日本でどのようにして日本語を学んだのか

弥助は、16世紀に日本に到着したアフリカ人の武士であり、その日本語の習得にはいくつかの重要な要因がありました。

## 弥助の来日と背景

弥助は1579年にイエズス会の宣教師ヴァリニャーノによって日本に連れてこられました。彼は信長に仕えることになり、信長から特別な扱いを受けました。この時、弥助はすでに日本語を少し話せる状態だったとされています。

## 日本語習得の要因

1. **マカオでの学習**: 弥助は日本に来る前にマカオに滞在しており、そこで日本語を学んでいた可能性があります。マカオは当時、多国籍な文化が交じり合う場所であり、日本語が話される環境があったため、彼が言語を習得する一因となったと考えられます。

2. **必要性からの学習**: 日本に到着後、弥助は信長の家臣として日常的に日本人と接する必要がありました。信長との関係も深く、彼の側近として様々な場面でコミュニケーションを取る中で、日本語を自然と覚えていったと推測されます。

3. **文化的交流**: 弥助は信長に対して自国や他国の文化について話すことができたため、信長との会話を通じて日本語をさらに磨く機会がありました。信長は彼の話術を評価し、弥助の存在は信長にとっても重要でした。

## 結論

弥助は、マカオでの事前学習や日本での生活環境、信長との密接な関係を通じて、日本語を習得しました。彼の言語能力は、当時の日本社会において重要な役割を果たすことになり、彼自身も歴史的な人物として記憶されています。

弥助が日本語を学ぶ際にどのような方法を使用したのか

弥助が日本語を学ぶ際の方法については、いくつかの要因が考えられます。

## 学習方法

**1. 環境と実践**

弥助は1581年に日本に到着し、織田信長の側近として仕えました。彼は、周囲の日本人との日常的な接触を通じて、日本語を実践的に学んだとされています。特に、信長の家臣としての役割を果たす中で、必要に迫られて言語を習得することができました。

**2. マカオでの学習**

弥助は日本に来る前にマカオに滞在しており、そこで日本語を学んだ可能性が高いとされています。マカオは当時、多文化が交錯する場所であり、さまざまな言語が使用されていたため、弥助が日本語を習得するための基盤となったかもしれません。

**3. 文化的背景**

当時の日本は地域によって方言や言い回しが異なり、弥助が円滑にコミュニケーションを取ることは容易ではなかったと考えられています。しかし、彼は信長からの信任を受けていたため、その中で言語能力を高める機会が与えられたと推測されます。

**4. 社会的支援**

弥助は信長から強い支持を受けており、その関係性によって日本語を学ぶ環境が整っていました。信長の求める海外事情に通じていたことも、彼の昇進につながった要因です。このような社会的背景は、弥助の言語習得において重要な役割を果たしました。

## 結論

弥助は、日本における生活や周囲との交流を通じて、日本語を実践的に学びました。また、マカオでの経験や信長との関係性も彼の言語能力向上に寄与したと考えられます。

弥助がマカオで日本語を学んだ具体的な経験は

弥助は、イエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノに伴われて日本に来たアフリカ出身の人物であり、彼の日本語学習の背景にはマカオでの経験が重要な役割を果たしています。

## マカオでの日本語学習

弥助は、1579年にマカオに滞在していた可能性が高いとされています。この時期、彼は日本への派遣準備を進めていたヴァリニャーノに従い、マカオで言語や文化について学んだと考えられています。具体的には、弥助は日本語を片言で話すことができ、信長との初対面時にはアフリカやインドでの生活について語ることで信長に気に入られました。

## 日本到着後の言語能力

弥助が日本に到着した際、彼は既に基本的な日本語を理解しており、信長とのコミュニケーションを円滑に行うことができました。信長は彼を小姓として迎え入れ、弥助は信長の側近として重要な役割を果たしました。彼の言語能力は、信長が求める海外事情を伝える上でも大きな利点となり、彼自身もその後の昇進に寄与しました。

## まとめ

弥助はマカオでの滞在中に日本語を学び、その後日本での生活や信長との関係構築に活かしました。彼の言語能力は、当時の日本と海外との交流において重要な役割を果たし、彼自身の地位向上にも繋がったと言えます。

弥助が日本語を学ぶ際に役立った人物は誰か

弥助が日本語を学ぶ際に役立った人物は、イエズス会のイタリア人宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノです。彼は1579年に日本に到着し、弥助を信長に紹介しました。弥助は当初、ヴァリニャーノの従者として日本に来たとされ、信長の家来として仕える中で日本語を習得していきました。

弥助は信長との交流を通じて、日本語を学ぶ機会が多くありました。信長は彼の力強さや特異な容姿に興味を持ち、何度も引見して会話を交わし、弥助に対する理解を深めていきました。このように、弥助の日本語習得にはヴァリニャーノの影響と、信長との密接な関係が大きく寄与したと考えられます。

弥助が日本語を学ぶためにどの程度の時間を費やしたのか

弥助が日本語を学ぶために費やした時間については、彼が日本に滞在した約15ヶ月の期間が関連しています。

### 学習期間

- **来日からの期間**: 弥助は1579年に日本に到着し、約15ヶ月間、織田信長に仕えました。この間に、彼は日本語を学ぶ機会があったと考えられています。

- **言語能力の達成度**: 弥助は来日から約7ヶ月後には武士として活動していたとされており、この時点で日常会話程度の日本語を理解し、話すことができた可能性があります。ただし、彼の日本語能力は限られており、ひらがなやカタカナ、漢字を完全に習得するには至らなかったと考えられています。

### 結論

弥助は約15ヶ月間の滞在中に、日本語を多少学び取ったものの、日常会話レベルに留まっていたと推測されます。そのため、彼の言語能力は戦場での連携を取るには不十分だった可能性があります。

弥助が日本語を学ぶ際に最も難しかった点は何か

弥助が日本語を学ぶ際に最も難しかった点は、言語の構造や文化的な違いからくるコミュニケーションの障壁であったと考えられます。

## 言語の習得

弥助は日本に到着する前に、すでに複数の言語を学んでおり、日本語は彼が学んだ4番目か5番目の言語でした。彼は物覚えが良く、比較的早く日本語を覚えたものの、特に敬語や方言など、日本特有の言語的要素に苦労した可能性があります。

## 文化的な壁

日本文化における礼儀作法や社会的な慣習も、弥助にとって大きな挑戦であったと推測されます。彼は異国から来た人物であり、日本人との間には文化的な違いが多く存在しました。特に、信長との関係構築には、言葉だけでなく、非言語的なコミュニケーションや文化理解が重要だったでしょう。

## 結論

したがって、弥助にとって最も難しかった点は、日本語そのものの習得ではなく、その背後にある文化的な理解とコミュニケーションの確立であったと考えられます。彼は信長との交流を通じて少しずつこれらの課題を克服していったとされています。

弥助が信長に与えられた特別な扱いは何か

弥助が信長に与えられた特別な扱いは何か

弥助は織田信長に仕えた特異な存在であり、彼に与えられた特別な扱いは以下のような点に集約されます。

## 弥助の特別な扱い

1. **家臣としての待遇**:

- 弥助は信長に家臣として迎え入れられ、信長の側近として重用されました。信長は彼に特別な関心を示し、彼を自分の近くに置くことで、他の家臣とは異なる地位を与えました。

2. **武士としての役割**:

- 信長は弥助を武装させ、戦場にも同行させた記録があります。これにより、弥助は戦国時代の武士(侍)としての役割を果たしていた可能性があります。具体的には、彼が鎧を着用し、戦闘に参加したことが伝えられています。

3. **文化的背景と珍しさ**:

- 弥助はアフリカ出身であり、その存在自体が当時の日本では非常に珍しいものでした。信長は異文化への興味から、弥助を特別視したと考えられています。彼の外見や背景が信長の好奇心を引き、特別な待遇につながったとされています。

4. **本能寺の変での信頼**:

- 本能寺の変の際、弥助は信長と共に本能寺におり、信長が彼に介錯を頼んだというエピソードもあります。これは信長からの絶大な信頼を示すものであり、彼が特別な存在であったことを裏付けています。

5. **正式な侍ではない可能性**:

- 一方で、弥助が正式な侍としての称号や地位を持っていたかどうかには疑問が残ります。彼は主に信長の護衛や特別な従者として扱われていたと考えられており、「真の侍」としての地位を確立していたわけではないという見方もあります。

これらの点から、弥助は織田信長にとって特別な存在でありながらも、その役割や地位には複雑な側面があることがわかります。

弥助が信長の側近として扱われた理由は何か

弥助が織田信長の側近として扱われた理由は、彼の特異な背景、身体的特徴、そして信長との関係性に起因しています。

## 弥助の背景

1. **出自**: 弥助はアフリカのモザンビーク出身で、1579年にイエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノに同行して日本に渡りました。この時期、アフリカ人が奴隷として宣教師に従うことは珍しくなく、弥助もその一人と考えられています。

2. **身体的特徴**: 弥助は182センチほどの身長を持ち、肌の色が非常に黒く、当時の日本人には珍しい存在でした。このため、彼は物珍しさから注目を集めました。

## 信長との関係

1. **初対面と興味**: 1581年に信長と出会った際、信長は弥助の外見に興味を持ち、彼を自分の家臣として迎え入れました。信長は弥助が墨で塗られたものではないかと疑い、実際に体を洗わせたというエピソードも残っています。

2. **側近としての役割**: 信長は弥助を特別に重用し、護衛や側近として活動させました。彼は信長と共に戦闘にも参加し、その存在感から特別視されていました。

3. **文化的交流**: 弥助は日本語を少し話すことができ、信長とのコミュニケーションも円滑でした。彼の異国文化の知識や経験が信長にとって魅力的であったことも、彼が重用された理由の一つです。

## 結論

弥助が信長の側近として扱われた理由は、その珍しい外見や背景、そして信長との特別な関係によるものです。彼は単なる従者ではなく、信長にとって重要な存在であり、その存在感からも特別視されていました。

弥助が信長と共に戦場にいたことは何回あったのか

弥助が織田信長と共に戦場にいた記録は主に二回あります。

## 1. 伊賀侵攻

1581年、弥助は織田信長の命令で伊賀侵攻に参加しました。この戦いでは、信長が指揮する大軍が忍者の地・伊賀を攻撃しました。

## 2. 本能寺の変

1582年6月2日、弥助は本能寺に滞在中の信長と共にいました。本能寺の変が起きた際、彼は信長を守るために戦い、その後、嫡男・信忠を守るために奮闘しましたが、最終的には明智光秀の軍に降伏しました。

これらの戦闘から、弥助が信長と共に戦場にいたのは少なくとも二回とされています。

弥助が信長に与えられた特別な待遇の具体例は何か

弥助は織田信長に仕えた際に、特別な待遇を受けていました。以下に具体例を挙げます。

## 特別な待遇の具体例

1. **側近としての役割**:

- 信長は弥助を自らの側近や護衛として重用し、彼に特別な関心を示しました。このことは、弥助が侍としての地位に近い役割を果たしていたことを示唆しています。

2. **武装と戦闘**:

- 弥助は信長と共に各地を転戦し、戦場での護衛や戦闘に参加したとされています。信長が彼を鎧で武装させた記録もあり、これにより弥助が武士としての訓練や役割を持っていた可能性があります。

3. **本能寺の変での行動**:

- 1582年の本能寺の変では、弥助が信長と共に本能寺にいたことが記録されています。信長が自害した後も彼は奮戦し、その後明智光秀に捕らえられましたが、光秀は弥助を「獣」として扱わず、宣教師たちに引き渡しました。これは彼が一定の尊敬を受けていたことを示しています。

4. **住居と扶持**:

- 信長は弥助に対して住居を提供し、生活基盤を整えました。彼は信長の屋敷内に住んでおり、特別な待遇を受けていたことが確認されています。

5. **文化的背景と珍しさ**:

- 弥助はアフリカ出身であり、その存在自体が当時の日本では非常に珍しかったため、信長は彼を特別視した可能性があります。信長は異文化への興味が強く、弥助の外見や背景から特別な扱いをしたと考えられます。

これらの点から、弥助は信長にとって特異な存在であり、一定程度の武士的な待遇や役割を受けていたことが分かります。ただし、正式な侍としての地位や役職が与えられていたかどうかについては議論があります。

弥助が信長の屋敷内に住んでいた理由は何か

弥助が織田信長の屋敷内に住んでいた理由は、彼の特異な出自と信長との関係にあります。

## 出自と来日

弥助はモザンビーク出身のアフリカ人で、1579年にイエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノに同行して日本に渡りました。彼は1581年に信長と出会い、その外見や異文化への興味から信長に特別な関心を持たれました。

## 信長との関係

信長は弥助を自らの側近として迎え入れ、約15か月間彼に仕えさせました。この期間中、弥助は信長の家臣団の一員として特別な待遇を受け、護衛や従者として活動していた可能性があります。『信長公記』には、弥助が信長の屋敷内に住み、特別に扱われたことが記されています。

## 特別な待遇

弥助は信長から「御扶持」を与えられ、時には「御道具」を持たせられるなど、重用されていました。彼は戦場にも同行し、武士としての役割を果たしていた可能性もありますが、正式な侍としての地位を持っていたかどうかは議論があります。信長が珍しい存在である弥助を特別視したことも、彼が屋敷内に住んでいた理由の一つと考えられます。

このように、弥助が信長の屋敷内に住んでいた背景には、彼の異国的な出自と信長との特別な関係が大きく影響しています。

弥助が信長に与えられた役割は何か

弥助(やすけ)は、織田信長の家臣として特別な役割を果たしたことで知られています。彼の役割について以下のポイントが挙げられます。

## 弥助の役割と地位

- **信長の側近**: 弥助は信長に特別な関心を持たれ、家臣として迎え入れられました。彼は信長の側近や護衛として重用され、その存在は信長の家臣団の中でも特異なものでした。

- **武士としての活動**: 弥助は戦国時代の武士として、信長に従い各地を転戦しました。彼は戦闘にも参加し、信長から鎧を与えられるなど、武士としての訓練や役割を持っていたと考えられています。

- **本能寺の変**: 1582年に発生した本能寺の変では、弥助も信長と共に本能寺に滞在しており、信長が自害する際には重要な役割を果たしたとされています。信長は弥助に対して非常に大きな信頼を寄せていたことが示唆されています。

## 弥助の背景

- **異国からの侍**: 弥助はアフリカ出身であり、日本における初の外国人侍とされています。彼は1579年に日本に到着し、イエズス会の宣教師によって信長に紹介されました。

- **文化的交流の象徴**: 弥助の存在は、当時の日本における国際的な交流や多様性への寛容さを象徴するものとされています。彼は信長によって特別視され、ただの使用人ではなく、重要な家臣として扱われました。

弥助はその特異な出自と役割から、日本史において非常に興味深い人物であり、彼の存在は戦国時代の多様性や異文化交流を反映しています。

弥助が本能寺の変でどのように行動したのか

弥助が本能寺の変でどのように行動したのか

弥助は本能寺の変(1582年6月2日)において、織田信長の側近として重要な役割を果たしました。彼の行動は、信長の死後の混乱の中での彼自身の生存をかけたものでした。

## 本能寺の変時の行動

1. **本能寺にいた可能性**: 弥助が本能寺にいたかどうかは定かではありませんが、信長が自害する際にはその場にいたと考えられています。

2. **脱出と信忠への移動**: 信長が自害した後、弥助は本能寺から脱出し、織田信長の嫡男である信忠がいる二条御所を目指しました。彼は明智軍の動きや兵士の会話から信忠が二条御所にいることを知り、そこへ向かおうとしました。

3. **戦闘と降伏**: 弥助は二条御所周辺で明智軍と交戦しましたが、数に圧倒されて徐々に疲弊し、最終的には降伏を余儀なくされました。彼は降伏後、明智光秀によって処刑されることなく、イエズス会の聖堂に送られることが決定されました。

4. **その後の消息**: 弥助のその後の生死については不明ですが、彼が処刑されなかった理由として、光秀が「動物同然で何も知らない」として彼を特別視しなかったという説や、イエズス会との関係を考慮して彼を逃がすためだったという解釈もあります。

## 歴史的背景と意義

弥助はイエズス会から信長に献上された黒人であり、その存在自体が日本では珍しいものでした。彼は信長から侍として取り立てられ、日本社会において特異な地位を占めていました。本能寺の変における彼の行動は、単なる従者以上の意味を持ち、歴史的にも注目されています。

弥助が信長に仕えた理由は

弥助が織田信長に仕えた理由は、彼の特異な背景と信長との出会いによるものです。

## 弥助の来歴

弥助はアフリカのモザンビーク出身で、1579年にイエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノに同行して日本に到着しました。彼は元々奴隷として売られていたと考えられていますが、信長に出会ったことで運命が大きく変わります。

## 信長との出会い

1581年、弥助は信長と初めて対面しました。信長は彼の外見に興味を持ち、弥助が単なる宣教師の使用人ではなく、異国の戦士であることを見抜きました。その結果、弥助は信長の側近である小姓として仕官することになりました。

## 信長からの評価

信長は弥助を重用し、彼に士分を与えました。これは当時、日本人以外で初めてのことであり、信長が彼を特別な存在として扱っていたことを示しています。弥助は日本語も習得し、戦場にも同行するなど、信長の信任を受けた家臣として活動しました。

## 本能寺の変

1582年の本能寺の変では、弥助も信長と共にこの寺に宿泊しており、明智光秀の襲撃に遭遇しました。信長が自害する際には、彼に介錯を頼まれたとも言われており、このことからも信長との深い信頼関係が伺えます。

## 結論

弥助が信長に仕えた理由は、彼自身の背景や能力、そして信長との特別な関係によるものであり、その存在は当時の日本における国際的な交流や多様性への理解を示す重要な例となっています。

弥助がアフリカに帰郷するための資金稼ぎにどのような仕事をしていたのか

弥助は、アフリカに帰郷するための資金を稼ぐために、戦国時代の日本で港で働いていました。しかし、その労働は詐欺同然の低賃金であり、彼はこの状況を知ると脱走を決意しました。脱走後は、主人公らの一座に参加し、太鼓叩きとして活動したとされています。このように、弥助は厳しい環境の中で資金を集めようと奮闘していました。

弥助が信忠のもとに駆け付けた理由は

弥助が信忠のもとに駆け付けた理由は、1582年6月2日に発生した本能寺の変に関連しています。この事件では、明智光秀が織田信長を襲撃し、信長が自害する事態となりました。弥助は信長に仕えていた武士であり、信長の命令を受けて信忠がいる二条新御所へ向かったとされています。

**背景**

- **本能寺の変**: 信長が本能寺で襲われた際、弥助はその場にいました。信長の死後、弥助は信忠に異変を知らせるために急いで二条新御所に駆け付けました。

- **戦闘への参加**: 信忠のもとに到着した後、弥助は明智軍との戦闘に参加し、信忠を守るために奮闘しました。しかし、最終的には明智軍に降伏することとなります。

このように、弥助が信忠のもとに駆け付けたのは、主君である信長からの指示によるものであり、その後の行動も信忠を守るためのものでした。

弥助が明智軍に降伏した理由は

弥助が明智軍に降伏した理由は、主に以下の経緯によります。

## 本能寺の変の発生

1582年6月2日、明智光秀が織田信長を襲撃した本能寺の変が発生しました。この事件により、信長は自害し、混乱が生じました。弥助は信長の従者として、本能寺に滞在していましたが、信長の死後、信長の嫡男・信忠の元へ向かうことを決意しました。

## 信忠の邸での戦闘

弥助は信忠が宿泊していた二条新御所へ駆けつけ、明智軍と戦いました。しかし、明智軍の数に圧倒され、次第に疲弊していきました。彼は多勢に無勢であり、戦闘が続く中で降伏勧告を受けることとなります。

## 降伏の決断

降伏時には、明智軍の家臣から「刀を差し出せ」と言われ、弥助はこれに従ったとされています。彼は「恐れることなく」刀を渡し、降伏しました。明智光秀は弥助を動物と見なし、処刑せずに南蛮寺に送ることを決定しました。このようにして、弥助は一命を取り留めました。

弥助が明智軍に降伏した背景には、信長の死後の混乱や戦闘による疲弊があり、自身の生存を優先する選択だったと考えられます。

弥助がイエズス会の記録に残った理由は

弥助がイエズス会の記録に残った理由は、彼のユニークな背景と彼が関与した重要な歴史的事件に関連しています。以下にその主な要因を示します。

## 弥助の背景

- **異国からの来訪者**: 弥助は1579年にアフリカから日本に渡り、イエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの視察旅行に同行しました。彼は日本において初めて武士の地位を得た外国人として知られています。

- **信長との関係**: 織田信長の家臣として仕官し、信長が彼を侍として取り立てたことは、当時の社会における異文化交流の象徴となりました。このような特異な状況が、イエズス会による記録に残る要因となっています。

## 歴史的事件との関連

- **本能寺の変**: 1582年の本能寺の変では、弥助が信長と共に滞在しており、その後信忠の邸で戦ったことが記録されています。この事件は日本史上非常に重要であり、弥助がその一部として記録されることになりました。

- **宣教師による報告**: 宣教師ルイス・フロイスは、本能寺の変について特別な報告を行い、その中で弥助について言及しています。彼が戦ったことや降伏したことなど、弥助に関する数少ない記録がこの報告によって残されました。

## 文化的意義

- **異文化交流の象徴**: 弥助は、日本と西洋との接触を示す重要な人物であり、その存在は当時の日本社会における異文化理解や受容を反映しています。彼がイエズス会の記録に残ったことは、単なる個人の物語以上に、歴史的な文脈で評価されるべきものです。

以上のように、弥助がイエズス会の記録に残った理由は、彼自身のユニークな経歴と彼が関与した歴史的事件、そしてそれらが持つ文化的意義によって説明されます。