蓮如(れんにょ)は、室町時代の浄土真宗の僧侶であり、浄土真宗本願寺派の第8世宗主として知られています。

彼は1415年に生まれ、1499年に亡くなるまでの85年間にわたり、浄土真宗の発展に大きく寄与しました。

彼の本名は兼寿(けんじゅ)で、院号は信証院です。

蓮如は浄土真宗の中興の祖と称され、特にその教えを広める活動において重要な役割を果たしました。

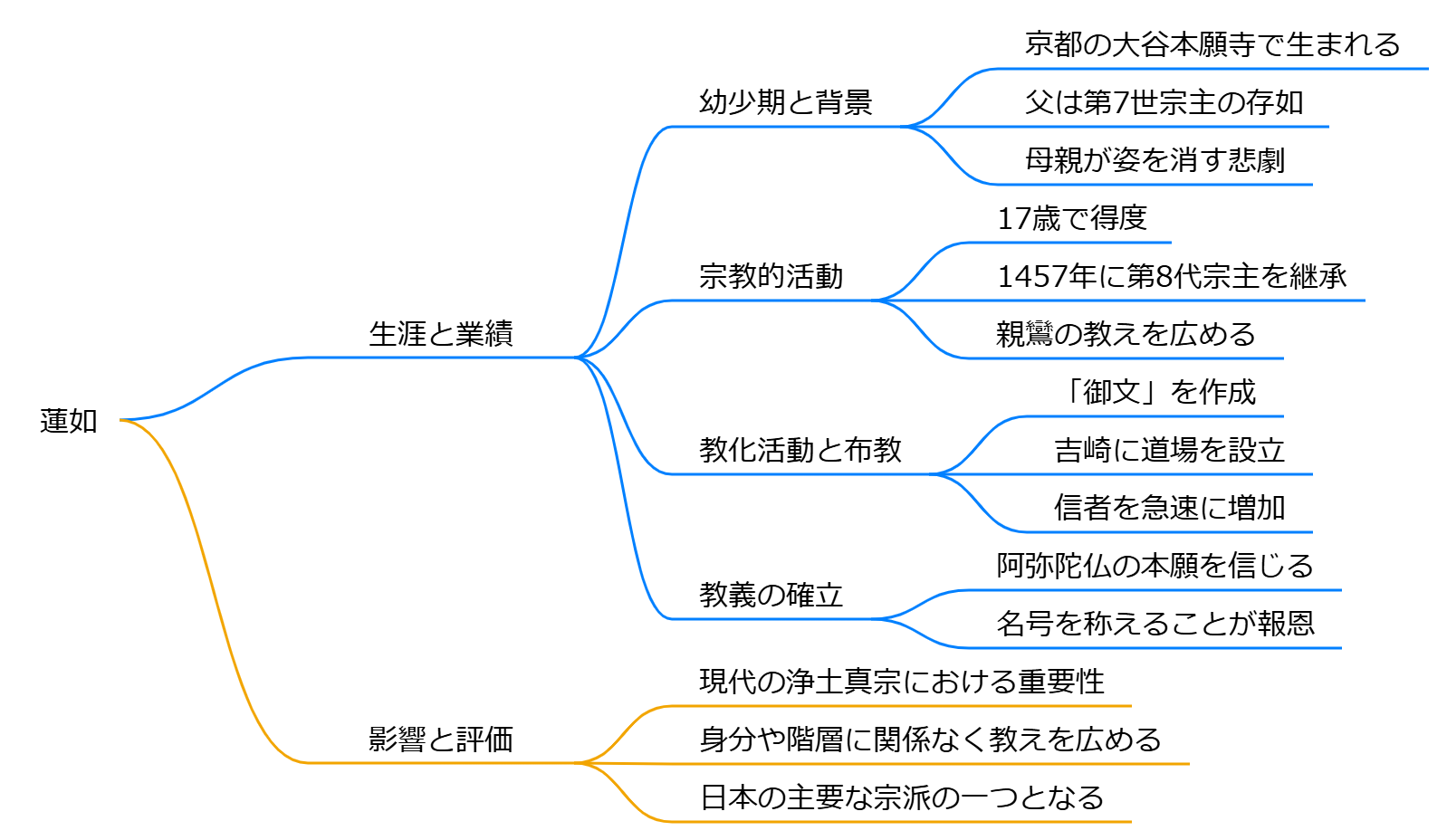

生涯と業績

幼少期と背景

蓮如は、京都の大谷本願寺で生まれました。

彼の父は第7世宗主の存如(ぞんにょ)であり、母は不詳ですが、彼が6歳の時に母親が姿を消すという悲劇的な出来事がありました。

この出来事は、彼の人生に深い影響を与えました。

宗教的活動

蓮如は17歳で得度し、以後、浄土真宗の教えを広めるために精力的に活動しました。

1457年に父の死去に伴い、本願寺の第8代宗主を継承し、教団の再興に尽力しました。

彼は特に、念仏を唱えることで誰でも極楽浄土に行けるという親鸞の教えを広め、信者を増やしました。

教化活動と布教

蓮如は、教義を平易に伝えるために「御文」と呼ばれる手紙形式の文書を作成し、信者とのコミュニケーションを重視しました。

また、彼は吉崎に道場を設立し、ここからの布教活動が大きな成功を収めました。

彼の活動により、本願寺は急速に信者を増やし、戦国時代の混乱の中でも強力な宗教団体へと成長しました。

教義の確立

蓮如は、阿弥陀仏の本願を信じることが浄土に往生するための正しい因であるとし、名号を称えることがその報恩であると説きました。

この教義は、彼の教えの中心的な部分を形成し、浄土真宗の信者に深く根付くこととなりました。

影響と評価

蓮如の教えは、現代の浄土真宗においても重要な位置を占めており、彼の活動がなければ浄土真宗がこれほど広まることはなかったと評価されています。

彼は、信者の心をつかむために、身分や階層に関係なく教えを広めることに尽力し、その結果、浄土真宗は日本の主要な宗派の一つとなりました。

蓮如は、浄土真宗の教えを広めた偉大な宗教家として、今も多くの人々に尊敬されています。

彼の生涯と教えは、信仰の重要性や人々の心の支えとなるものであり、今日でも多くの人々に影響を与え続けています。

蓮如

蓮如

蓮如(れんにょ)は、室町時代の浄土真宗の僧侶であり、浄土真宗本願寺派の第8世宗主として知られています。彼は1415年に生まれ、1499年に亡くなるまでの生涯を通じて、浄土真宗の教えを広めるために尽力しました。

## 生涯と業績

**初期の生活**

蓮如は京都の大谷本願寺で生まれ、父は第7世宗主の存如です。彼は幼少期に母と別れ、貧しい環境で育ちました。若い頃から親鸞聖人の教えを学び、特にその教学に深く傾倒しました。

**法主としての活動**

43歳で法主に就任した蓮如は、本願寺を天台宗の末寺から脱却させ、浄土真宗を日本最大の宗派へと成長させる基礎を築きました。彼は特に北陸地域で布教活動を行い、「南無阿弥陀仏」の名号を広めることで、多くの信者を獲得しました。

**改革と布教**

蓮如は本願寺の本尊を親鸞聖人が定めた「名号」に改め、教義の統一を図りました。また、村々で法座を開くことや文書伝道を通じて、信仰を広めました。彼の著作や教えは、字が読めない庶民にも浸透し、多くの人々に浄土真宗の教えが伝わることとなりました。

**晩年と死**

蓮如は生涯を通じて信仰を広め続け、1499年に85歳で亡くなりました。彼の死後も、その教えと影響力は多くの人々に受け継がれています。

## 影響

蓮如上人は「中興の祖」と称され、彼なしには現代日本における浄土真宗の発展はなかったとされています。明治天皇から「慧燈大師」の諡号も追贈されており、その功績は高く評価されています。

蓮如上人の生涯についてもっと知りたい

蓮如上人(れんにょしょうにん)は、浄土真宗の中興の祖として知られる重要な宗教指導者であり、その生涯は多くの波乱に満ちています。彼の活動は、浄土真宗の教えを広めるだけでなく、宗教的な改革や社会的な運動にも大きな影響を与えました。

## 生涯の概要

**誕生と幼少期**

蓮如上人は、応永22年(1415年)2月25日に京都東山の大谷本願寺で生まれました。父は本願寺第七代の存如上人であり、母は本願寺に仕える女性でした。彼は6歳の時に母と別れ、貧しい環境で育ちましたが、その後の人生で信仰を深めていきました。

**出家と継職**

15歳で出家を決意し、さまざまな仏教教義を学びました。43歳で本願寺第8世として継職し、浄土真宗の教えを広めるために精力的に活動を開始しました。特に、庶民への布教活動や教義の簡略化を進めました。

## 主要な業績

**布教活動**

蓮如上人は、浄土真宗の教えを一般市民に広めるため、「御文」と呼ばれる簡潔な文書や名号を授与する活動を行いました。この活動により、多くの人々が真宗の教えに触れることができました。

**比叡山との対立**

彼の改革的な活動は比叡山延暦寺などから反発を受け、特に寛正6年(1465年)には本願寺が襲撃される事件が発生しました。この時、蓮如上人は辛うじて逃れることができ、その後も布教活動を続けました。

**吉崎での活動**

文明3年(1471年)には北陸・吉崎に移り、ここで新たな拠点を築きました。彼はこの地で多くの信者を集め、吉崎御坊を中心に浄土真宗の発展を促進しました。特に「南無阿弥陀仏」の名号授与や法座「講」の奨励など独自の布教活動を展開しました。

## 晩年と死去

蓮如上人は晩年も精力的に布教活動を行い、1499年3月25日に85歳で亡くなるまで、その信念と教えを広め続けました。彼の死後も、その影響力は色あせることなく、多くの信者によって受け継がれています。

蓮如上人の生涯は、信仰と改革、そして人々との深い関わりによって形成されたものであり、今日でも多くの人々に影響を与え続けています。

蓮如上人の布教活動はどのように進められたの

蓮如上人の布教活動は、浄土真宗の発展において非常に重要な役割を果たしました。彼の活動は、特に「御文」と呼ばれる手法を中心に展開されました。

## 御文の活用

**御文(おふみ)**は、蓮如が浄土真宗の教義を広めるために用いた手紙形式の文書です。これは、仮名混じりの平易な文章で書かれ、庶民にも理解しやすくなっています。御文は、門徒たちによって書き写され、口伝で広まることで、村から村へと教えが伝わりました。この方法により、難解な教義が物語風に語られ、多くの人々に親しまれるようになりました。

## 講の開催

蓮如は「講」と呼ばれる集まりを提唱しました。これは地域の信者たちが集まり、「御文」を使って信心や教義について語り合う場です。講では、参加者が互いの意見を尊重しながら話し合うことで、信者同士の絆が深まりました。このようなファシリテーションの手法は、信者たちが自らの信仰を深める助けとなりました。

## 地域への布教

蓮如は吉崎を拠点にしながら、近江や越前など日本各地へ布教活動を展開しました。彼は特に金森などの地域で法話を行い、その内容を御文として文書化し、広めました。これにより、数年間で多くの聞法道場が設立され、浄土真宗の信者が急増しました。

## 組織的な基盤構築

蓮如はまた、本願寺という寺院都市を築くことにも力を注ぎました。彼は門徒たちと協力して寺院を整備し、その後も平和な共同体が形成される基盤を作りました。これにより、蓮如亡き後も浄土真宗は安定した発展を続けることができました。

## 結論

蓮如上人の布教活動は、「御文」と「講」を中心とした革新的なアプローチによって、多くの人々に浄土真宗の教えを伝えました。彼の人間的魅力と共感力が信者との距離を縮め、結果的に大規模な宗教団体へと成長させる要因となりました。

蓮如上人の改革はどのようなものだったの

蓮如上人(れんにょしょうにん)は、浄土真宗本願寺派の第8世住職として、15世紀中頃に大きな改革を行いました。彼の主な改革は、宗教の独立性を確立し、教えを広めるための新たな布教活動を展開することにありました。

## 蓮如上人の改革の概要

**1. 本願寺の体質改革**

- 蓮如上人は、本願寺が天台宗の末寺として受け継いできた風習を一新し、独自の教義と伝道方法を確立しました。これには、堂内の上下二段構造を廃止し、平座で信者と同じ位置に座ることで、すべての信者が平等であることを強調しました。

**2. 本尊や経典の焼却**

- 彼は浄土真宗にふさわしくないと判断した本尊や経典を焼却するという大胆な行動に出ました。この行為は当時の仏教界から激しい批判を受けましたが、蓮如上人は親鸞聖人の教えに基づく独立した宗教としての道を歩む決意を示しました。

**3. 教化活動と講社の形成**

- 蓮如上人は「御文」と呼ばれる平易な文章を作成し、広く信者に教えを伝えるとともに、講社という信者同士が集まる場を設けました。これにより、浄土真宗は地域社会に根付き、信者間の結束が強まりました。

**4. 信仰の普及**

- 彼は「お名号」や「御文章」の授与を開始し、信者が自宅でも勤行できるよう工夫しました。このような活動によって、浄土真宗は多くの人々の日常生活に溶け込むこととなりました。

蓮如上人の改革は、浄土真宗本願寺派の基盤を築き、その後の発展に大きく寄与しました。彼の努力によって、親鸞聖人の教えが広く普及し、多くの人々に受け入れられるようになりました。

蓮如上人の母君はどんな人物だったの

蓮如上人の母君、**如円尼**(にょえんに)は、室町時代の浄土真宗の尼であり、本願寺第7世存如の妻です。彼女は海老名氏の出身で、1420年頃に存如と結婚しました。如円尼は、蓮如上人を含む数人の子供を持ち、特に応玄と玄康の母として知られています。

彼女は、信仰心が強く、宗教的な生活を重視していたとされ、蓮如上人が幼少期に本願寺を去った後も、その教えや影響を通じて彼に深い信仰心を植え付けました。また、彼女は蓮如上人が成長する過程で重要な役割を果たし、彼の信仰や教義形成に大きな影響を与えたと考えられています。

如円尼は、蓮如上人が後に浄土真宗の再興に尽力する際、その信仰の手本として崇敬される存在となり、真宗女性の信心の象徴とも見なされています。彼女の死後も、その信仰は多くの人々に影響を与え続けました。

蓮如上人の北陸での活動はどのように進められたの

蓮如上人の北陸での活動は、特に吉崎を拠点として進められました。彼は1471年にこの地に「吉崎御坊」を建立し、布教活動を開始しました。この選択は、当時の宗教的背景や社会情勢に深く根ざしています。

## 吉崎御坊の建立

**背景と理由**

蓮如上人は、比叡山延暦寺からの迫害を受けた後、近江から北陸へ移ることを決意しました。北陸には浄土真宗の別派が存在していたため、一見すると布教が難しい地域でしたが、彼はこの地に浄土真宗の教えを広める潜在的な可能性を見出しました。吉崎は自然環境が良好で、防御にも適していたため、布教拠点として選ばれました。

## 布教活動の展開

**地域との関わり**

蓮如上人は、吉崎御坊を中心に北陸各地を巡り、村々の人々と親しく交流しました。彼の教えは「わかりやすく」伝えられ、多くの信者が集まりました。特に、彼が滞在していた期間中には、北陸全体に浄土真宗の教えが広まり、「真宗王国」と呼ばれるようになりました。

**講や御文章の普及**

蓮如上人は「講」や「御文章」を通じて教えを伝え、身分や立場にかかわらず多くの人々が受け入れられるよう努めました。このような活動によって、吉崎御坊は重要な布教拠点として機能し、多くの門徒が生まれました。

## 影響と遺産

蓮如上人の活動は、その後も地域社会に深い影響を与え続け、多くの伝承や伝説が残されています。彼は「蓮如さん」として親しまれ、現在でもその教えや人物像が語り継がれています。

このように、蓮如上人の北陸での活動は、単なる布教にとどまらず、地域社会との深い結びつきを生み出し、その後の浄土真宗の発展に大きく寄与しました。

蓮如上人の「御文」はどのような役割を果たしたの

蓮如上人の「御文」は、浄土真宗の教えを広めるために重要な役割を果たしました。以下にその主な機能と影響をまとめます。

## **御文の概要**

- **定義**: 御文は、蓮如上人が門徒に宛てて書いた短い説法の文章で、約二百通が現存しています。これらは信者が阿弥陀佛の教えを理解しやすくするために、平易な言葉で書かれています。

## **役割と影響**

- **布教活動**: 御文は地域の門徒たちが集まって信心や教義について語り合う「講」の場で読み上げられ、信仰の普及に寄与しました。特に、文明三年(1471)以降、蓮如上人が越前吉崎に移ってから、この布教活動が本格化しました。

- **信心の促進**: 御文では、阿弥陀佛の教えをよく聞き、信心を持つことを勧めています。特に、「救われた以上は感謝し、南無阿弥陀佛を称えなさい」というメッセージが繰り返されます。

- **日常生活への影響**: 御文は教義だけでなく、当時の人々の生活や状況にも触れています。このため、信者たちの日常生活に深く根ざした教えとして受け入れられました。

## **伝承と普及**

- **『五帖御文』**: 後に選ばれた80通の御文が『五帖御文』としてまとめられ、全国に広まりました。これは真宗僧俗によって朝夕の勤行で必ず拝読される習慣が生まれました。

- **社会的背景**: 蓮如上人は南北朝時代の混乱期にあって、多くの人々から支持を得て、本願寺の信者数を増やしました。これは当時の社会状況とも関連しています。

## **結論**

蓮如上人の御文は浄土真宗の教えを広めるためだけでなく、信者の日常生活や信心にも深く影響を与えました。彼の教えは、今なお多くの人々によって大切にされ続けています。

蓮如上人の父親存如について詳しく知りたい

蓮如上人の父親存如について詳しく知りたい

存如上人について詳しく説明します。

## 基本情報

- **名前**: 存如(ぞんにょ)

- **生年月日**: 応永3年(1396年)7月10日

- **没年月日**: 康正3年(1457年)6月18日

- **宗派**: 浄土真宗本願寺派(後の真宗大谷派)

- **法名**: 圓兼

- **尊称**: 存如上人

## 生涯と業績

存如上人は、浄土真宗本願寺派の第7代宗主であり、父は第6代の巧如上人です。彼は本願寺における重要な役割を果たし、特に北陸地方での教化活動に専念しました。

### 教化活動

1436年、存如は父から本願寺の寺務を譲受し、教化活動を開始しました。彼の時代には、本願寺の坊舎や御影堂、阿弥陀堂の整備が進められました。特に、御影堂と阿弥陀堂を別々に営む構想が実現したのは、存如上人の時代の特徴です。

### 書写活動

存如上人は、多くの聖教を写し下付することにも力を入れました。特に『三帖和讃』や『正信偈』などを重視し、これらを通じて浄土真宗の教えを広めました。彼が書写した『正信偈』は、親鸞聖人の主著『教行信証』の要点を凝縮したものであり、後の蓮如上人によって広く流布されることとなります。

### 家族と後継者

存如上人には長男として蓮如がいます。蓮如上人はその後、本願寺第8代宗主として大きな影響を与えました。存如上人が62歳で亡くなった際、譲状がなかったため後継者問題が生じましたが、最終的には蓮如がその地位を引き継ぎました。

## 存如上人の影響

存如上人は、本願寺の発展に大きく寄与し、その教えと活動は後世にわたって浄土真宗に影響を与え続けています。彼の時代に整備された教義や施設は、現在も多くの信者によって受け継がれています。

蓮如上人の父存如上人はどのような人物だったの

存如上人(ぞんにょ)は、室町時代の浄土真宗の僧であり、本願寺第7世宗主です。彼は応永3年(1396年)に本願寺第6世巧如の長男として生まれ、1457年に62歳で亡くなるまで、浄土真宗の発展に寄与しました。

## 生涯と業績

**出自と教育**

存如上人は、父・巧如から1436年に本願寺の住持職を譲り受けました。彼は青蓮院で得度し、中納言と称される高い地位にありました。その後、北陸地方の教化に専念し、本願寺の発展に尽力しました。

**本願寺の改革**

彼の業績には、本願寺の坊舎や御影堂、阿弥陀堂の整備が含まれます。特に、両堂形式を初めて整備したことは重要で、これにより信者たちへの教化が進みました。存如上人は、全国的な飢饉や兵乱という困難な状況下でも、教化活動を続けました。

**教化活動と聖教**

存如上人は、親鸞聖人の教えを重視し、『正信偈』や『三帖和讃』などを通じて信者たちに浄土の教えを広めました。特に『三帖和讃』は一般の人々にも理解しやすく、彼はこの和讃を用いて無学の人々にも教えを伝えようとしました。

## 蓮如上人との関係

存如上人には長男として蓮如がいます。蓮如は後に本願寺第8世となり、父から受け継いだ教えをさらに発展させました。存如上人は蓮如に大きな影響を与え、その後の浄土真宗の発展に貢献しました。

存如上人は、本願寺中興の祖として位置づけられており、その業績は現代の本願寺にも大きな影響を与えています。

蓮如上人の父存如上人はどのようにして本願寺の第七代の存如になったの

存如上人(ぞんにょ)は、浄土真宗本願寺派の第7代宗主として、1436年に父である巧如上人から本願寺の寺務を引き継ぎました。その経緯と彼の業績について詳しく説明します。

## **経緯**

- **家族背景**: 存如上人は1396年に生まれ、第6代宗主の巧如上人の長男です。彼は幼い頃から宗教的な環境で育ちました。

- **寺務の譲渡**: 1436年、存如は40歳の時に父から本願寺の寺務を譲り受けました。巧如上人はその頃、北陸地方で教化活動に専念しており、存如がその役割を引き継ぐことになりました。

## **業績と教化活動**

- **堂舎の整備**: 存如上人が最初に取り組んだのは、本願寺の坊舎や堂舎の整備でした。特に御影堂と阿弥陀堂を別々に設置する計画を立て、これを実現させました。これらの堂舎は当時の財政状況や飢饉、戦乱という困難な状況下で建設されましたが、彼は長い年月をかけてこれを成し遂げました。

- **聖教の普及**: 存如上人は親鸞聖人の教えを広めるために、多くの聖教を書写し、その中には『三帖和讃』や『正信偈』が含まれています。これらは後に蓮如上人によって広く流布されることになります。

## **影響と後継者**

- **蓮如上人への影響**: 存如上人はその教育と活動を通じて、後の第8代宗主である蓮如上人にも大きな影響を与えました。蓮如は若い頃から存如から教えを受けており、その後も積極的に教化活動に取り組みました。

- **死後の継承問題**: 存如上人は1457年に亡くなりましたが、彼による譲状が存在しなかったため、後継者問題が発生しました。最終的には長男の蓮如が第8代宗主として本願寺を継承しましたが、この過程には複雑な権力闘争があったことも伝えられています。

このように、存如上人は本願寺の発展と浄土真宗の教化において重要な役割を果たし、その影響は後世にまで及びました。

蓮如上人の父存如上人はどのような影響を蓮如上人に与えたの

存如上人は、蓮如上人に対して多方面で重要な影響を与えました。以下にその主な点をまとめます。

## **家庭環境と教育**

- **幼少期の影響**: 蓮如上人は存如上人の長子として生まれましたが、6歳で母と生き別れ、厳しい環境で育ちました。この経験は、彼の信仰や人生観に深い影響を及ぼしました。

- **宗教的教育**: 存如上人は蓮如上人を後継者として育て、宗教教育に力を入れました。蓮如上人は早くから親鸞聖人の教えに触れ、特に『教行信証』を読み耽ることで信仰を深めました。

## **宗教的継承と改革**

- **後継者としての自覚**: 存如上人が亡くなると、蓮如上人は本願寺第8世住職として継職しました。彼は親鸞聖人の教えを基に、本願寺の改革に着手し、伝統的な布教方法から新しいアプローチへと転換しました。

- **布教活動の革新**: 蓮如上人は、門徒と平座で語り合うスタイルや、平易な言葉で書かれた「御文」を通じて、多くの人々に浄土真宗の教えを広めました。このような活動は、当時の社会状況に適応したものであり、彼の布教方法は大きな成果をあげました。

## **精神的支柱と影響**

- **逆境への耐性**: 存如上人自身が困難な状況を乗り越えてきたことから、蓮如上人も逆境に強い精神力を持つようになりました。これが後の布教活動や教団の発展につながりました。

## **結論**

存如上人は、蓮如上人に対して家庭環境や宗教教育、精神的支柱として大きな影響を与えました。これらの要素が組み合わさり、蓮如上人が浄土真宗の中興の祖として成長する基盤となったことが明らかです。

蓮如上人の父存如上人はどのような時代に生きたの

存如上人(ぞんにょ)は、室町時代の1396年に生まれ、1457年に亡くなった浄土真宗の僧侶であり、本願寺の第7代宗主です。彼が生きた時代は、政治的に不安定で、戦乱や飢饉が頻発していた時期です。

### 時代背景

- **室町時代**: 存如上人が生きた室町時代は、特に応永から永享の頃にかけて、内乱や地方の争いが多く、社会全体が混乱していました。彼の生涯の後半には、応仁の乱(1467年-1477年)が始まり、この戦乱は日本全土を巻き込むことになります。

- **宗教的状況**: 存如上人の父、巧如上人が教化活動を行っていた北陸地方では、浄土真宗はまだ広く浸透しておらず、本願寺も衰退気味でした。存如上人は父から寺務を引き継ぎ、教義の普及に努めましたが、その過程で多くの困難に直面しました。

- **社会的課題**: 彼の時代には全国的な飢饉や兵乱が続いており、信者たちの生活も困窮していました。このような状況下で、存如上人は教化活動を通じて信仰を広めることに尽力しました。

### 宗教的貢献

存如上人は、本願寺の整備や教義の普及に重要な役割を果たしました。特に、阿弥陀堂や御影堂の建立など、本願寺の基盤を強化し、その後の蓮如上人へとつながる道を築きました。また、『正信偈』や『三帖和讃』などの聖教を重視し、それらを通じて信仰を広める活動も行いました。

このように、存如上人は室町時代という tumultuous な時代にあって、浄土真宗の発展と信者への教化に尽力した重要な宗教指導者でした。

蓮如上人の父存如上人はどのような教えを広めていたの

存如上人(1396年 - 1457年)は、浄土真宗の第7代宗主として、親鸞聖人の教えを基にした信心の重要性を広めました。彼の教えは以下のような特徴があります。

## 存如上人の教えの特徴

### **信心の中心性**

存如上人は、他力信心を重視し、阿弥陀仏の本願に対する信心が救いの根本であると教えました。「信心正因」として、信心が仏になるための唯一の因であることを強調しました。

### **聖教の普及**

彼は多くの聖教を写し、門徒に配布しました。特に『三帖和讃』や「正信偈」の書写を行い、これらを通じて無学な人々にも浄土真宗の教えを理解してもらうことを目指しました。このような活動は、浄土真宗の教義を広める上で非常に重要でした。

### **寺院整備と教化活動**

存如上人は本願寺の寺務を引き継ぎ、御影堂や阿弥陀堂などの整備に尽力しました。彼は北陸地方での教化活動にも力を入れ、困難な状況下でも信者たちから寄付を募りながら寺院の発展に努めました。

### **新しい布教方法**

存如上人は、手紙や木版印刷による布教も行い、門徒たちに親鸞聖人の教えを広めるために新しい手法を導入しました。このような方法によって、多くの人々が浄土真宗に触れる機会を得ることができました。

存如上人は、その後継者である蓮如上人にも大きな影響を与え、浄土真宗の発展に寄与しました。彼の教えと活動は、浄土真宗が広まる基盤となったと言えます。

蓮如上人の母親についての詳細は

蓮如上人の母親についての詳細は

蓮如上人の母親についての詳細は、彼女の生涯や蓮如上人との関係に関するいくつかの重要なポイントがあります。

## **母親の出自と背景**

蓮如上人(幼名:布袋丸)の母は、存如上人(本願寺第7代宗主)の非嫡出子として生まれました。彼女は本願寺に仕える侍女であり、正式な結婚関係にはありませんでした。母親は備後国尾道あたりの出身とされ、名は伝わっていませんが、彼女の存在は蓮如上人の人生に深い影響を与えました。

## **育成と別れ**

蓮如上人は母親によって6歳まで育てられましたが、父が正妻を迎えることになった際、母親は姿を消しました。去る際には、鹿の子絞りの小袖を着せて肖像画を描かせ、その絵を形見として残しました。この肖像画は「鹿子の御影」として知られています。母親は去る前に、「将来の御一代には必ず親鸞聖人の真宗を御再興したまえ」という言葉を残したとも言われています。

## **伝説と影響**

母親が去った後も、蓮如上人は晩年まで母を捜し続けたとされています。彼女に関する伝説も多く存在し、特に石山寺では彼女が観音の化身であるという話が広まっています。このような伝説は、蓮如上人の偉大さやその信仰に対する人々の尊敬を示すものとして語り継がれています。

## **まとめ**

蓮如上人の母親は、その生涯や彼との関係を通じて、浄土真宗における重要な人物として位置づけられています。彼女の存在は、蓮如上人が後に成し遂げた業績や信仰の道に深く影響を与えたと言えるでしょう。

蓮如上人の母親はどこから来たの

蓮如上人の母親は、備後尾道あたりの出身であると考えられています。彼女は本願寺に仕えていた女性で、存如上人の母に仕えていたとされています。ただし、彼女の名前は歴史に残っておらず、詳細な情報は不明です。

蓮如上人が6歳の時、彼女は正妻として認められなかったため、存如上人が他の女性(如円)と結婚する際に本願寺を去り、その後行方不明となりました。この別れの際、彼女は蓮如上人に肖像を描かせて持たせたと伝えられています。母親はその後も蓮如上人を思い続けていたとされ、彼女の出身地や生涯については多くの謎が残っています.

蓮如上人の母親はどんな人だったの

蓮如上人の母親については、彼女の背景や蓮如との関係が重要な要素です。

## 生母の背景

蓮如上人(1415年生まれ)の生母は、父である本願寺第七代宗主・存如上人の側で働いていた女性であり、婚姻関係にない若い男女の間に生まれた非嫡出子とされています。彼女は本願寺の祖母に仕えていたとも言われ、身分は低かったため、正妻として認められることはありませんでした。

## 母子の別れ

蓮如が6歳になった時、母親はひそかに本願寺を去り、その際に鹿の子絞りの小袖を着せた蓮如の肖像を描かせて持たせました。彼女は「あなたは親鸞聖人のお念仏を正しく伝え、世の中の苦しむ人々を助けてください」との言葉を残し、姿を消しました。この別れは蓮如にとって非常に悲しい出来事であり、生涯にわたり母を慕い続けました。

## 継母との生活

生母が去った後、存如上人は海老名氏の娘・如円を正妻として迎えました。蓮如はこの継母によって育てられましたが、厳格な性格であり、経済的な困難もあって辛い生活を強いられました。

このように、蓮如上人の母親は彼の人生において重要な影響を与えた人物であり、その存在は彼の教えや生涯にも色濃く反映されています。

蓮如上人の母親は何年に生まれたの

蓮如上人の母親の生年は不明ですが、彼女は蓮如上人が生まれた1415年の数年前に生まれたと考えられています。母親についての情報は限られており、彼女は本願寺の存如上人の側仕えをしていた女性とされ、出自や詳細な経歴は伝わっていません。彼女は蓮如上人が6歳の時に姿を消し、その後の行方は不明です。

蓮如上人の母親はどのようにして本願寺に来たの

蓮如上人の母親が本願寺に来た経緯について、以下のように説明できます。

## 蓮如上人の母親の来歴

1. **出自と役割**: 蓮如上人の母親は、存如上人の母に仕えていた女性であり、家柄としては正妻になれる立場ではありませんでした。彼女は本願寺で下働きをしていたとされ、被差別民であった可能性も指摘されています。

2. **本願寺での生活**: 蓮如上人は1415年に京都の本願寺で生まれました。彼の母親は、存如上人との間に生まれた非嫡出子として、蓮如を6歳まで育てました。この時期、本願寺は非常に貧困な状態にあり、母親は蓮如の成長を心配しながらも愛情を注いでいました。

3. **本願寺からの退去**: 蓮如が6歳の時(1420年)、母親は存如が正室を迎えることになった際、「私はここにいるべき者ではありません」と述べて本願寺を去りました。彼女は蓮如の肖像画を持参し、その後行方不明となりました。

## まとめ

蓮如上人の母親は、本願寺で下働きをしていた女性であり、存如上人との間に生まれた非嫡出子として蓮如を育てましたが、正室を迎えることになった際に本願寺を去りました。彼女の具体的な出自やその後の行方については不明な点が多く残されています。

蓮如上人の母親はどのくらい蓮如上人を育てたの

蓮如上人(1415年 - 1499年)の母親は、彼を6歳まで育てました。蓮如上人は幼名を「布袋丸」といい、彼の母は本願寺に仕える下女であり、正式な妻ではありませんでした。彼の母は、蓮如上人が6歳になる年の12月28日に姿を消し、その後再会することはありませんでした。

母親は蓮如上人に深い愛情を持って育てたとされ、彼の成長に大きな影響を与えた存在です。彼女が去った後、蓮如上人は継母と共に生活することになり、厳しい環境で育ちました.

蓮如上人の幼年期についてもっと知りたい

蓮如上人の幼年期についてもっと知りたい

蓮如上人(れんにょしょうにん)の幼年期は、彼の後の人生や宗教活動に大きな影響を与えた重要な時期です。以下に、彼の幼少期について詳しく説明します。

## 生誕と家族背景

- **誕生**: 蓮如上人は1415年2月25日、京都東山の大谷本願寺で生まれました。父は本願寺第七代の存如上人であり、母は本願寺に仕える女性でした。

- **非嫡出子としての立場**: 蓮如上人は非嫡出子として生まれたため、母の身分が低く、彼の立場は複雑でした。6歳の時、母は蓮如上人を残して去り、その際に彼の絵像を描かせて持たせました。この時、母は「将来には親鸞聖人の真宗を再興するように」と願いを託しました。

## 幼少期の生活

- **貧困な環境**: 幼少期の本願寺は非常に貧しく、参詣者も少なく、食事にも困ることが多かったとされています。蓮如上人は時には数日間食事ができないこともあり、着物も破れたり縫ったりを繰り返しながら着用していました。

- **学びの環境**: 継母となった如円との関係は厳しく、蓮如上人は貧しい環境の中で学び続けました。彼は月明かりや蛍の光の下で勉強することもありました。

## 教育と成長

- **得度と名乗り**: 15歳で真宗再興の志を立て、17歳で得度し名を兼寿(けんじゅ)と改め、その後法名を蓮如としました。この時期に彼が学んだことが後の宗教活動に大きな影響を与えることになります。

蓮如上人の幼年期は、多くの逆境に満ちていましたが、その経験が後の宗教活動や教えに対する姿勢を形成する基盤となりました。彼の成長過程には、家族との複雑な関係や貧困が深く関わっており、それらが彼の信仰や教えに対する姿勢を形成する要因となりました。

蓮如上人の生母についてもっと知りたい

蓮如上人の生母についての情報は、彼の生涯や宗教的背景を理解するために重要です。以下に、彼の母親に関する詳細をまとめます。

## 生母の背景

- **身分と出自**: 蓮如上人の生母は、祖母である巧如上人の召使いであり、婚姻関係のない若い男女の間に生まれた非嫡出子です。彼女は本願寺に仕えていた女性で、身分が低かったため、正妻としては認められませんでした。生母は備後尾道あたりの出身とされることが多いですが、具体的な情報は伝わっていません。

- **育児**: 蓮如上人(幼名は布袋)は1415年に生まれ、母親によって6歳まで育てられました。彼女は蓮如上人を深く愛し、将来を心配していたとされています。

## 母との別れ

- **別れの経緯**: 1420年12月28日、蓮如上人が6歳の時に、生母は本願寺を去りました。この時、彼女は鹿の子絞りの小袖を着せた蓮如上人の絵像を持って姿を消しました。これは、父・存如上人が新たに正妻である如円尼を迎えることが決まったため、生母が遠慮して去ったとされています。

- **別れの影響**: 蓮如上人はこの別れによって深い悲しみを抱え、その後も生母を忘れず法要を欠かさなかったと言われています。生母は蓮如上人に対して、「将来には必ず親鸞聖人の真宗を再興してほしい」と願いを託したとも伝えられています。

## 生母の影響

蓮如上人は、生母から受けた愛情や教育が彼の人格形成に大きな影響を与えたと考えられています。幼少期に実母から受けた教えが、後の宗教的活動や教化活動において重要な役割を果たした可能性があります。

このように、蓮如上人の生母は彼の人生と宗教的使命において非常に重要な存在でした。

蓮如上人の学問生活について詳しく知りたい

蓮如上人(1415-1499)は、浄土真宗の発展に大きく寄与した宗教者であり、その学問生活は彼の信仰と布教活動に密接に関連しています。以下に、彼の学問生活の主な側面を詳述します。

## 幼少期と教育

蓮如上人は、17歳で得度し、比叡山で5年間天台宗の学問を修得しました。この時期に彼は仏教の基礎を築き、特に親鸞聖人の教えに強い影響を受けました。また、彼は奈良の東大寺で法相宗の唯識についても学びました。こうした多様な学びが後の浄土真宗の教義形成に貢献しました。

## 聖教書写と研鑽

20歳頃から蓮如上人は聖教書写の仕事を手伝い、この経験が彼の宗学研鑽に役立ちました。書写を通じて、彼は浄土真宗の教えを深く理解し、それを広めるための準備を整えました。経済的には厳しい生活を強いられながらも、彼は月明かりや薪を使って親鸞聖人の著作を読み続けました。

## 布教活動と教学

蓮如上人は越前国吉崎に移った後、布教活動に専念しました。彼は「南無阿弥陀仏」の名号を広め、多くの信者を獲得しました。また、御文という形式で教えを伝え、庶民にも理解されるよう努めました。このような活動は、彼自身が深く学んだ知識と経験に基づいています。

## 教義への貢献

蓮如上人は親鸞聖人の教えを忠実に伝えることに重きを置き、その姿勢は『御文章』や『聖人一流の章』などに表れています。彼は常に「親鸞聖人が教えたこと」を中心に据え、自らの意見よりも教義の普及に努めました。

## 結論

蓮如上人の学問生活は、彼自身の信仰探求と布教活動によって形作られました。多様な仏教知識を持ちながらも、親鸞聖人の教えを中心に据えたその姿勢は、浄土真宗を広める重要な要素となりました。彼の生涯は、信仰と学びがどれほど深く結びついているかを示す好例です。

蓮如上人の親鸞聖人との関係について知りたい

蓮如上人と親鸞聖人の関係は、浄土真宗の歴史において非常に重要です。蓮如上人は1415年に生まれ、親鸞聖人が1263年に亡くなってから約200年後のことです。彼は浄土真宗の中興の祖とされ、親鸞聖人の教えを広める上で大きな役割を果たしました。

## 蓮如上人の教えと親鸞聖人の影響

- **法灯の継承**: 蓮如上人は、父・存如上人から法灯を継承し、親鸞聖人の教えを正確に伝えることを使命としました。彼は親鸞聖人の教えを「御文章」という形で文書化し、多くの信者に分かりやすく伝えました。

- **布教活動**: 蓮如上人は、平座で信者と対話しながら教えを説く新しい布教スタイルを取り入れました。この方法は、親鸞聖人の「御同朋・御同行」の精神に基づいています。彼の布教活動は近江や北陸地方に広まり、本願寺の勢力を大いに拡大させました。

## 親鸞聖人との連続性

- **教義の正統性**: 蓮如上人は、親鸞聖人から受け継いだ教義を守りつつ、それを現代に適応させる努力をしました。彼は浄土真宗の本尊を「帰命尽十方無碍光如来」と定め、親鸞聖人の教えを基盤とした信仰体系を確立しました。

- **浄土真宗の発展**: 彼がいなければ、浄土真宗が今日のような形で広まることはなかったかもしれません。蓮如上人は、親鸞聖人の教えを全国に普及させることで、多くの人々がその信仰によって救われる道を開きました。

このように、蓮如上人は親鸞聖人の教えを受け継ぎ、それを広めたことで浄土真宗の発展に寄与し、その影響は現代まで続いています。

蓮如上人の修行の旅についてもっと知りたい

蓮如上人の修行の旅は、彼の宗教的成長と浄土真宗の布教において重要な役割を果たしました。以下に、彼の修行の旅について詳しく説明します。

## 蓮如上人の生涯

**誕生と初期の修行**

蓮如上人は1415年に生まれ、若い頃から比叡山延暦寺で修行を始めました。彼は22歳までこの地で厳しい修行を行い、仏教の深い理解を得ることを目指しました。

**法主就任と布教活動**

43歳で本願寺の法主となった蓮如上人は、北陸の吉崎で教線を伸ばし、浄土真宗を再興するために尽力しました。彼は徒歩で各地を巡り、親鸞聖人の教えを広める活動を展開しました。

## 修行の旅

**比叡山での厳しい修行**

比叡山では、蓮如上人は煩悩との闘いを続け、多くの困難に直面しました。彼は特に「千日回峰行」と呼ばれる厳しい修行に取り組み、精神的な成長を遂げました。この修行では、毎日30キロ以上を歩き、約300カ所で決まった修行を行う必要がありました。

**北陸への布教活動**

蓮如上人は1465年、本願寺が焼き討ちされた後、北陸地方へ移り住みました。ここで彼は吉崎御坊を拠点にし、多くの信者を集めて布教活動を続けました。特に道宗という弟子との出会いが重要であり、彼もまた蓮如上人の教えに感銘を受けて信仰を深めていきました。

## 重要な出来事

**寛正の法難**

1465年には比叡山から本願寺が焼き討ちされる事件が発生し、蓮如上人は命からがら逃げ出しました。この経験は彼にとって大きな試練でしたが、その後も信者との絆を深めることができました。

**再建と伝道活動**

蓮如上人はその後も各地で布教活動を続け、浄土真宗を日本中に広める基礎を築きました。彼の死後もその教えは多くの信者によって受け継がれています。

蓮如上人の修行と旅は、浄土真宗の発展に大きく寄与し、彼自身も信仰心と精神的成長を深めることができた重要な時期でした。

蓮如上人の教化活動について詳しく知りたい

蓮如上人は、浄土真宗の発展において重要な役割を果たした宗教指導者であり、特に室町時代にその教えを広めました。彼の教化活動は、信者の増加や教義の普及に寄与し、浄土真宗の基盤を築くものでした。

## 蓮如上人の生涯と背景

蓮如上人(1415年 - 1499年)は、本願寺第八世の法主であり、親鸞聖人の教えを広めるために尽力しました。彼は、貧困や社会的不安定な時代において、仏教の教えに救いを求めました。若い頃から多くの善知識の教学を学び、特に親鸞聖人の教えに深く影響を受けました。

## 教化活動の特徴

### **1. 吉崎への移住と布教活動**

蓮如上人は1471年に越前国吉崎に移り住み、ここで本格的な布教活動を開始しました。彼は「虎狼のすみか」と呼ばれる無住地を開拓し、信者たちと共に寺院を建設しました。この地で、「南無阿弥陀仏」の名号を授与し、多くの法座や講を開催しました。

### **2. 文書による伝道**

蓮如上人は『御文』という短い説法の文章を数多く書き、これによって浄土真宗の教えを広めました。今日まで残されている御文は数百通に及び、信者たちが集まる場で読み上げられました。この文書による伝道が大々的に展開され、多くの庶民にも理解される形で浄土真宗が普及しました。

### **3. 教団運営と改革**

蓮如上人は、本願寺内で信者同士が交流し、信心を深めるための「講」を設けました。これにより、多様な背景を持つ信者が集まり、親鸞の同朋思想が体現されました。彼はまた、本願寺の本尊統一や名号授与など、さまざまな改革も行いました。

## 蓮如上人の影響

蓮如上人の教化活動は、浄土真宗の信者数を急激に増加させ、本願寺が全国的な宗派へと成長する基盤を築きました。彼は「真宗中興の祖」として称えられ、その業績は今日まで続いています。彼が確立した布教方法や教義は、後世にも大きな影響を与えています。

## 結論

蓮如上人の教化活動は、浄土真宗が日本全国に広まる重要な要因となりました。彼の生涯と業績は、信者たちにとって今なお尊敬されており、その教えは現代にも受け継がれています。

蓮如上人の本願寺再興の具体的な取り組みは

蓮如上人の本願寺再興の具体的な取り組みは

蓮如上人の本願寺再興に関する具体的な取り組みは、彼の教化活動や寺院の再建に集中しています。以下にその主な活動をまとめます。

## 教化活動の強化

**御文の発行**

蓮如上人は、門徒に向けた手紙「御文」を通じて浄土真宗の教えを広めました。これにより、信者たちが教義を理解しやすくなり、信心を深める手助けとなりました。

**新しい布教方法の導入**

彼は従来の教化方法を見直し、平座で門徒と対話するスタイルを採用しました。このアプローチは、より親しみやすく、信者との距離を縮める効果がありました。

## 本願寺の再建

**吉崎への移転と坊舎の設立**

文明3年(1471年)、蓮如上人は越前国吉崎に移り、ここで新たな拠点を築きました。吉崎では多くの門徒が集まり、活気ある教団が形成されました。

**本尊と教義の整備**

彼は本尊として「帰命尽十方無碍光如来」の名号を定め、教義を明確にしました。また、「正信偈」や「和讃」を木版刷りで広め、信者の日常的な勤行に役立てました。

## 地域社会との連携

**講社の結成**

蓮如上人は地域ごとに「講社」を設立し、信者同士が集まって教えを学ぶ場を提供しました。これにより、浄土真宗の教えが広まり、信者同士の絆も深まりました。

## 影響と遺産

蓮如上人の取り組みは、本願寺教団の基盤を築き、現在の浄土真宗の発展に大きく寄与しました。彼の教化活動は、その後も多くの信者によって受け継がれています。

蓮如上人の「御文」はどのようにして書かれたの

蓮如上人の「御文」は、彼が阿弥陀仏の教えを広めるために書かれた手紙形式の文章であり、主に門徒たちへの教化を目的としています。以下にその成り立ちや特徴を詳述します。

## 書かれた背景

**初期の執筆**

蓮如上人は、寛正2年(1461年)に最初の御文を弟子の道西に送ったことが記録されています。この時、彼は「誰にでも読めるように、平仮名交じりで分かりやすく書く」と指示し、これが御文のスタイルの基礎となりました。

**布教活動としての御文**

御文は、蓮如上人が自身の教えを伝えるために書いたものであり、彼は生涯で数百通の御文を執筆しました。これらは寺や道場で朗読され、門徒たちによって広められました。特に、彼の言葉は「阿弥陀如来から賜ったお文」として尊重され、信者たちによって書き写されることで全国に広まりました。

## 御文の特徴

**内容と形式**

御文は短く明快な構成であり、親鸞聖人の教えを中心に据えています。各文は「南無阿弥陀仏」の精神を強調しつつ、信者が理解しやすいよう工夫されています。また、「あなかしこ」という言葉で締めくくられ、この表現には「謹んで申し上げます」という意味が込められています。

**教えの伝達**

蓮如上人は御文を書く際、自身が教えに向き合う姿勢を大切にしました。彼は手紙を書くことで、自分自身の信心や思いを深め、それを他者に伝えることを目指していました。このような過程を経て、御文は単なる手紙ではなく、深い教義と信仰心を表現する重要な媒体となりました。

## 影響と継承

**後世への影響**

蓮如上人の御文は、その後も多くの信者によって読み継がれ、真宗の教えを広める重要な役割を果たしました。彼の孫である圓如もこれらの手紙を集めて印刷し、多くの人々に配布しました。このようにして、「御文」は日本全国で広まり、真宗信仰の基盤となっています。

蓮如上人の「御文」は、その内容だけでなく、書かれた背景や形式にも深い意義があり、今日でも多くの信者によって大切にされています。

山科本願寺の構造はどのようなものだったの

山科本願寺は、京都市山科区に位置する浄土真宗の寺院で、その構造は「輪郭式」または「回字式」と称される近代城郭の縄張りを持っていました。この寺院は、戦国時代における宗教都市としての重要性を示す特徴的な設計がなされています。

## 構造の特徴

- **郭の配置**: 山科本願寺は、主に三つの郭から構成されています。

- **第1郭(御本寺)**: 宗教的中心であり、御影堂や阿弥陀堂などが建てられていました。

- **第2郭(内寺内)**: 僧侶や法主の家族が住む区域です。

- **第3郭(外寺内)**: 地元の町衆が居住するエリアです。

- **防御施設**: 寺域の周囲には土塁や堀が築かれ、厳重な防御が施されていました。土塁は特に目立ち、最大で高さ9.2メートルに達するものもあり、攻撃からの防御だけでなく、敵に内部の様子を隠す役割も果たしていました。

- **規模**: 寺域は東西800メートル、南北1,000メートルと推定され、非常に広大なスペースを占めていました。このように広範な区域は、宗教的な活動だけでなく、戦略的な防御にも寄与していました。

## 歴史的背景

山科本願寺は文明10年(1478年)に蓮如によって建立が始まり、文明15年(1483年)には主要な施設が完成しました。しかし、天文元年(1532年)には六角氏と法華宗徒による攻撃を受けて焼失しました。この事件は、当時の宗教都市としての山科本願寺の脆弱さを浮き彫りにしました。

現在では、その遺構が国史跡として保護されており、土塁跡や南殿跡などが残されています。これらは当時の宗教的・社会的背景を理解する上で重要な資料となっています。

蓮如上人の教団改革とは具体的に何が行われたの

蓮如上人の教団改革は、浄土真宗の教えを広めるために多岐にわたる施策が行われました。以下にその具体的な内容を示します。

## 教団改革の主な施策

**1. 庶民教化活動の推進**

- 蓮如上人は、一般の人々に浄土真宗の教えを広めるための活動を展開しました。これには、手紙(御文)を通じて信者に教えを再確認させる運動が含まれています。

**2. 本願寺の再建と門徒団の形成**

- 彼は本願寺を中心に門徒団を形成し、従来の住持が行ってこなかった新しい活動を始めました。これにより、信者同士の連帯感が強まり、教団の基盤が固まりました。

**3. 教義と儀式の見直し**

- 蓮如上人は、天台宗に関連した本尊や荘厳を見直し、本尊を「帰命尽十方無碍光如来」の十字名号に制定しました。また、勤行形式も改め、正信偈や和讃を用いるようになりました。

**4. 講社の設立**

- 彼は講社という信者同士が集まる組織を設立し、信心の共有と教義の普及を図りました。講社は宗門繁盛の基盤となり、各地で結成されました。

**5. 新しい布教方法**

- 蓮如上人は「御文」と呼ばれる手紙形式で教えを広め、信者が自宅でも勤行できるように木版刷りで「正信偈」や「三帖和讃」を配布しました。このような新しい布教方法によって、多くの信者が増えました。

## 結果と影響

蓮如上人の改革によって浄土真宗は大いに発展し、日本最大の宗派へと成長しました。彼の活動は、親鸞聖人の教えを広く伝える基盤となり、後世にも大きな影響を与えています。

「卜占祭祀(ぼくせんさいし)」とはどのような行事だったの

卜占祭祀(ぼくせんさいし)は、古代日本における重要な祭祀行事であり、神々の意志を占うための儀式です。この行事は主に卜部氏(うらべうじ)によって執り行われ、彼らは特に占いの技術に優れた氏族として知られています。

## 卜占の手法

卜占祭祀では、以下のような手法が用いられました:

- **亀卜**: 海亀の甲羅を焼き、その亀裂の入り方を見て神意を判断する方法です。これは特に重要な祭祀で使用されました。

- **鹿卜**: 鹿の肩甲骨を焼き、その亀裂から吉凶を占う方法です。この技術も古くから用いられており、祭祀において重要な役割を果たしました。

## 歴史的背景

卜占祭祀は、宮廷や国家の重要な決定に関与しており、特に「御体御卜」(おおみまのみうら)という儀式が行われていました。これは天皇の健康や国家の安泰を占うものであり、月次祭に先立って実施されました。卜部氏はこのような儀式を通じて、朝廷と密接な関係を持ち、神託を人々に伝える役割を果たしていました。

## 文化的意義

この祭祀は単なる占いではなく、神々との対話を通じて人々の生活や政治に影響を与える重要な手段でした。卜占祭祀は古代日本の宗教的・文化的な側面を反映しており、その影響は後世にも及びました。卜部氏は平安時代まで活躍し、彼らの技術や知識は後の世代にも引き継がれていきました。

このように、卜占祭祀は古代日本における重要な宗教行事であり、その実施方法や文化的背景は、日本の歴史と信仰体系に深く根ざしています。

蓮如上人の指導で教団が拡大した具体的な例はあるの

蓮如上人の指導によって本願寺教団が拡大した具体的な例には、以下のような重要な活動があります。

## **「御文」の活用**

- **文書伝道**: 蓮如は「御文」と呼ばれる手紙形式の教えを通じて、浄土真宗の教義を広めました。この御文は、当時の庶民にも理解しやすい内容で、約80通に達するまでに増加しました。これにより、信徒たちは教えを容易に学び、広めることができました。

## **「講」の形成**

- **地域での集まり**: 蓮如は「講」と呼ばれる信徒の集まりを提唱しました。これにより、信徒同士が互いに助け合いながら教えを学び、地域社会での結束を強めました。講は単なる宗教的な集まりではなく、地域の人々が交流し、共に悩みを語り合う場となりました。

## **吉崎への移住と布教活動**

- **吉崎御坊の設立**: 蓮如は文明3年(1471年)に吉崎に移住し、ここを布教の拠点としました。吉崎から北陸地方への布教活動を強化し、多くの信徒を獲得しました。特にこの地域では他の真宗教団との競争がありましたが、蓮如はその中で本願寺の地位を確立しました。

## **一向一揆と教団の力**

- **一向一揆の背景**: 蓮如の指導によって信徒たちが結束し、加賀地方では一向一揆が発生しました。この一揆は、本願寺教団の力を示す重要な出来事であり、信徒たちが蓮如から受けた教えを基に団結した結果です。

## **家族による教団拡大**

- **子孫の活躍**: 蓮如は27人の子どもを持ち、その多くが各地で寺院を開創したり、本願寺に仕える僧侶となったりして教団の拡大に寄与しました。彼らの活動もまた、本願寺教団の成長に大きく貢献しました。

これらの活動を通じて、蓮如上人は浄土真宗の教えを広めるだけでなく、本願寺教団としての組織的な基盤を築き上げました。