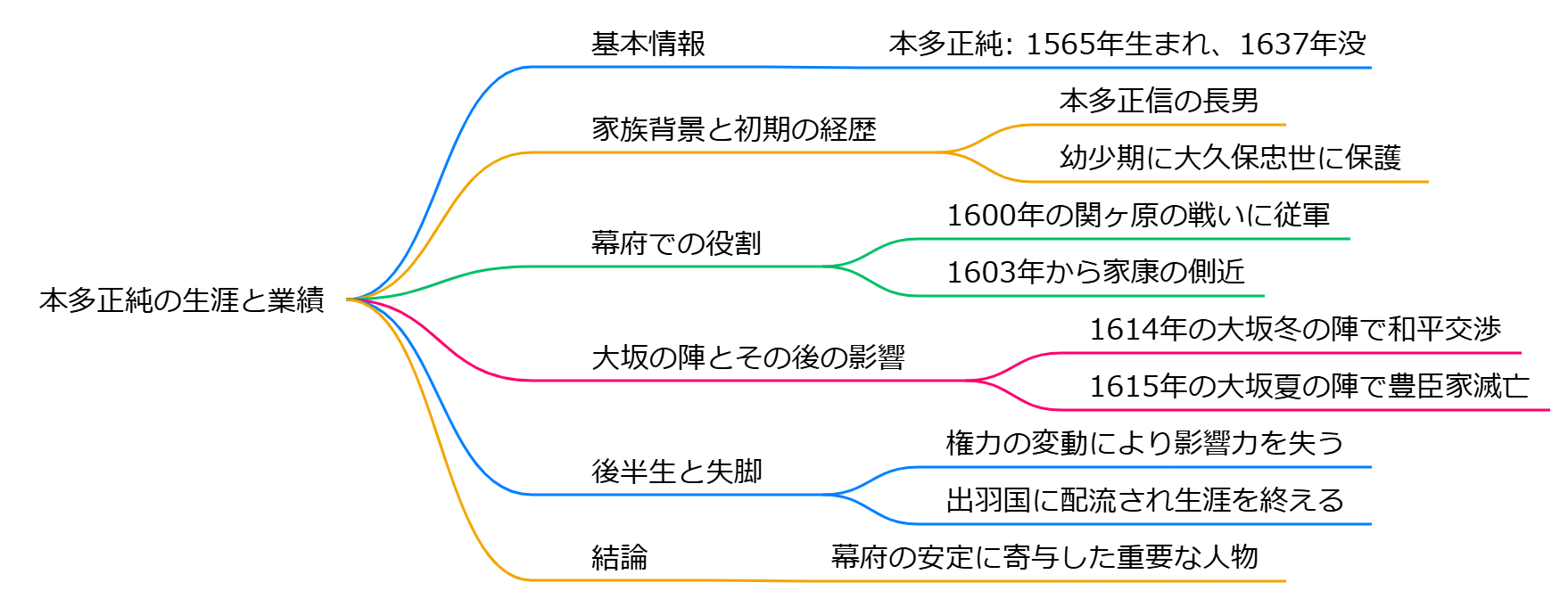

本多正純の生涯と業績

基本情報

本多正純(ほんだまさずみ)は、1565年に生まれ、1637年に亡くなった日本の武将であり、大名です。

彼は戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍し、徳川家康およびその後の将軍、徳川秀忠の側近として知られています。

正純は、父である本多正信の影響を受けながら、幕府の中枢で重要な役割を果たしました。

家族背景と初期の経歴

正純は本多正信の長男として三河国に生まれました。

父の正信は、三河一向一揆に関与したため一時的に徳川家から離反しましたが、後に家康に仕官し、正純もその後を追う形で家康の家臣となりました。

彼は幼少期に大久保忠世に保護され、家康のもとで成長しました。

幕府での役割

正純は、1600年の関ヶ原の戦いにおいて家康に従い、戦後は家康の信任を受けて幕政に参加しました。

1603年に家康が征夷大将軍に任命されると、正純はその側近として重要な役割を果たしました。

彼は特に戦略や政策、交渉において優れた能力を発揮し、幕府の安定に寄与しました。

大坂の陣とその後の影響

正純は、1614年の大坂冬の陣においても重要な役割を果たしました。

彼は和平交渉を担当し、豊臣方との停戦をまとめる際に、城の堀を埋め立てるという条件を提案しました。

この結果、大坂城は要塞としての機能を失い、1615年の大坂夏の陣で豊臣家は滅亡に至りました。

後半生と失脚

しかし、正純は家康と父・正信の死後、権力の変動により影響力を失っていきました。

特に、徳川秀忠の政権下では、彼の権勢が妬まれ、最終的には宇都宮藩の大名としての地位を与えられましたが、周囲からの嫉妬や陰謀により、権力を失うこととなりました。

彼は最終的に出羽国に配流され、そこで生涯を終えました。

結論

本多正純は、徳川家康の信任を受けて幕府の中枢で活躍した重要な人物であり、彼の知略と政治手腕は幕府の安定に大きく寄与しました。

しかし、権力の変動により晩年は不遇のうちに過ごすこととなり、彼の人生は栄光から転落へと至る複雑なものでした。

本多正純

本多正純

本多正純(ほんだまさずみ)は、1565年に三河で生まれた江戸時代初期の武将であり、徳川家康とその子・秀忠の側近として知られる重要な政治家でした。彼は父本多正信の影響を受けながら、幕府の中枢で活躍しましたが、最終的には失脚する運命を辿りました。

## 生涯と業績

### 初期の人生

本多正純は、父・本多正信と共に徳川家に仕えました。彼の父は家康の信任を受けており、正純もまたその後継者として期待されました。若い頃から家康に仕え、文書の取次ぎなどを行いながら、その知略を発揮していきました.

### 幕政への貢献

正純は慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにも参加し、戦後は家康の側近として重要な役割を果たしました。特に大坂冬の陣では和平交渉を担当し、豊臣方との停戦を成立させるなど、その才覚を示しました. 彼は1608年に下野国小山藩主となり、その後宇都宮藩主にも任じられました.

### 失脚とその原因

しかし、正純の権勢が高まるにつれて、同僚や秀忠からの嫉妬が募り、最終的には「宇都宮城釣天井事件」により謀反を疑われて失脚します。この事件は実際には存在しないものであったとされますが、彼の強い自負心が周囲との摩擦を生む一因となりました. 1619年に改易され、その後は出羽国に配流されました.

## 死去と評価

本多正純は1637年に亡くなりました。彼の生涯は、徳川幕府初期の政治的な動乱と密接に関連しており、その功績と失敗は歴史的な教訓として語り継がれています。彼の業績は幕府の安定に寄与した一方で、権力闘争の厳しさも浮き彫りにしています.

宇都宮城釣天井事件の詳細は

宇都宮城釣天井事件は、江戸時代の元和8年(1622年)に発生した重要な政治事件です。この事件では、宇都宮藩主であり江戸幕府の年寄であった本多正純が、将軍徳川秀忠を暗殺しようとしたとされる嫌疑を受けました。以下に事件の詳細をまとめます。

## 背景

- **本多正純の地位**: 本多正純は、徳川家康の側近として権力を持ち、宇都宮藩主としても影響力を誇っていました。しかし、家康の死後、彼は次第に秀忠やその側近から疎まれるようになりました。

- **暗殺計画の噂**: 正純が宇都宮城に「釣天井」を仕掛けて秀忠を暗殺しようとしているという噂が立ちました。この噂は、正純の敵である土井利勝らによる謀略とされています。

## 事件の経過

1. **暗殺計画の発覚**: 秀忠が日光参詣から帰る途中、宇都宮城に宿泊する予定でしたが、急遽江戸に引き返しました。この決定は、正純による暗殺計画を知ったためだとされています。

2. **調査と処罰**: 後に調査が行われた結果、実際には釣天井は存在せず、正純は無実であったことが判明しました。しかし、彼は改易(領地剥奪)され流罪となりました。

## 影響と評価

- **権力闘争**: この事件は、幕府内の権力闘争を反映しており、正純の失脚は彼の敵対勢力による策略とも考えられています。特に、秀忠の姉である亀姫が正純に恨みを抱いていたという説もあります。

- **伝説化**: 宇都宮城釣天井事件は後に伝説化し、多くの物語や演劇の題材となりました。実際には存在しなかった釣天井が、この事件を象徴する要素となっています。

このように、宇都宮城釣天井事件は江戸時代初期の政治的な緊張と陰謀を示す重要な出来事であり、その後の幕府内政治にも影響を与えました。

宇都宮城釣天井事件の真の原因は何だったの

宇都宮城釣天井事件は、1622年に発生した政治的なスキャンダルであり、その真の原因は複数の要因が絡み合っています。

## **事件の概要**

本多正純が宇都宮藩主として、将軍徳川秀忠を暗殺しようとしたとされる事件です。正純は、宇都宮城に釣天井を仕掛けて秀忠を圧死させる計画を立てたとされましたが、実際にはそのような仕掛けは存在せず、暗殺計画の証拠も見つかりませんでした。

## **真の原因**

1. **権力闘争**: 正純は江戸幕府内で影響力を持つ人物でしたが、他の大名や幕閣の一部から疎まれていました。特に、土井利勝や酒井忠世などの新しい官僚たちは、正純の権力を脅威と感じていました。

2. **陰謀**: 正純に対する告発は、彼に恨みを抱いていた加納御前(秀忠の姉)や、彼を排除したいと考えていた勢力によって仕組まれた可能性があります。正純が無断で宇都宮城を修築し、秘密裏に鉄砲を製造していたことも、彼に対する嫌疑を強める要因となりました.

3. **政治的背景**: 秀忠自身も正純を疎ましく思っていた可能性があり、彼の処分について異例の対応を取ったことからも、その関係性が伺えます。正純は最終的に流罪となり、その後亡くなるまで幽閉されました。

このように、宇都宮城釣天井事件は単なる暗殺未遂ではなく、当時の権力構造や人間関係が複雑に絡み合った結果として生じた事件であると言えます。

宇都宮城釣天井事件が起こった背景は

宇都宮城釣天井事件は、江戸時代初期の元和8年(1622年)に発生した政治的な事件で、宇都宮藩主本多正純が将軍徳川秀忠の暗殺を企てたとされる疑惑から始まりました。この事件の背景には、複雑な権力闘争と個人的な恨みが絡んでいます。

## **事件の経緯**

本多正純は、徳川家康の側近として名を馳せ、幕府内で大きな権力を持っていました。しかし、彼の権力は次第に他の大名や幕閣の人々にとって脅威となり、特に土井利勝や酒井忠世などの政敵から狙われることになります。正純は日光社参の際に秀忠を暗殺するために宇都宮城に釣天井を仕掛けたとされ、この情報が幕府に伝わりました。

## **陰謀と動機**

事件の背後には、正純に対する恨みを抱く者たちがいました。特に、正純が過去に政敵である大久保忠隣を失脚させたことが影響しており、忠隣の家族や関係者が復讐を企てた可能性があります。また、正純の権力拡大を快く思わない勢力が彼を陥れるために陰謀を巡らせたとも考えられています。

さらに、加納御前(秀忠の姉であり家康の娘)が正純に対して恨みを抱いていたという説もあります。彼女は正純によって失脚させられた大久保家との関係から、正純を貶めるために情報を流したとされます。

## **結果と影響**

最終的に、本多正純は暗殺計画の証拠がないにもかかわらず改易され、流罪となりました。事件後、宇都宮城には釣天井が存在しなかったことが明らかになり、この事件は後世において「濡れ衣」として語り継がれることになります.

このように、宇都宮城釣天井事件は江戸時代初期の権力闘争や陰謀が絡む複雑な背景を持つ重要な歴史的出来事です。

宇都宮城釣天井事件の証拠はどこにあったの

宇都宮城釣天井事件の証拠は、実際には存在しなかったとされています。この事件は、江戸時代の元和8年(1622年)に発生し、宇都宮藩主本多正純が将軍徳川秀忠を暗殺しようとしたという嫌疑を受けましたが、暗殺計画を裏付ける物的証拠は見つかりませんでした。

事件の経緯として、正純は将軍の宿泊を想定して釣天井を仕掛けたとされる噂が広まりましたが、実際に宇都宮城で釣天井が確認されることはありませんでした。調査の結果、正純に対する嫌疑は政治的な陰謀によるものである可能性が高いと考えられています。

このため、事件に関する証拠は、主に噂や密告に基づくものであり、具体的な物証は発見されなかったことが強調されています。

宇都宮城釣天井事件が幕閣にどのように影響したの

宇都宮城釣天井事件は、江戸時代初期の重要な政治的事件であり、幕閣に多大な影響を与えました。この事件は、宇都宮藩主であり江戸幕府の重臣であった本多正純が、将軍徳川秀忠の暗殺を企てたとして改易され、流罪となったことに起因します。

## 事件の概要

元和8年(1622年)、本多正純は宇都宮城に釣天井を仕掛けて将軍の暗殺を図ったとされる嫌疑を受けました。しかし、実際にはそのような仕掛けは存在せず、この事件は正純に対する陰謀であったと考えられています。事件の背後には、土井利勝や加納御前などの政治的敵対者の策略があったとされ、正純は無実を主張しましたが、結果として改易され流罪となりました。

## 幕閣への影響

この事件は幕閣内での権力闘争を象徴する出来事となり、以下のような影響を及ぼしました。

- **権力構造の変化**: 正純の失脚により、彼が属していた家康時代の側近たちは完全に排斥されました。その結果、土井利勝ら秀忠側近が一層強い影響力を持つようになりました。

- **政治的緊張**: 正純が流罪となったことで、幕府内での信任関係や人間関係が変化し、他の大名や家臣たちも自らの立場を見直す必要が生じました。これにより、幕府内での権力バランスが揺らぎました。

- **異例な処分手続き**: 秀忠は正純の処分について諸大名に個別に説明するという異例の対応を取ったことからも、この事件が幕府内で特異な重要性を持っていたことが伺えます。通常、このような場合は諸大名を江戸城に集めて一斉に申し渡すのが慣例でした。

## 結論

宇都宮城釣天井事件は、本多正純という重要な政治家の失脚を通じて、江戸幕府内での権力闘争や人間関係に深刻な影響を与えた事件です。この出来事は単なる陰謀として片付けられるものではなく、その後の幕府運営や政策決定にも長期的な影響を及ぼしました。

宇都宮城釣天井事件の後、宇都宮藩はどうなったの

宇都宮城釣天井事件の後、宇都宮藩は劇的な変化を遂げました。この事件は、江戸時代初期の1622年に発生し、当時の藩主である本多正純が将軍・徳川秀忠を暗殺しようとした疑いで改易され、流罪となったことに起因しています。実際には釣天井の仕掛けは存在せず、正純は他の大名からの嫉妬や陰謀に巻き込まれたとされています。

## 宇都宮藩の変遷

1. **奥平忠昌の再封**: 正純が改易された後、古河藩から奥平忠昌が11万石で再封されました。忠昌は46年間藩主として治め、その期間中に徳川将軍家の日光社参が13回行われました。

2. **城下町の整備**: 忠昌は城下町の整備を進め、商業の発展を促しました。特に、近江日野から商人を呼び寄せて新たな町を形成し、経済基盤を強化しました。

3. **幕府との関係**: 宇都宮藩は幕府の直轄地として重要な役割を果たし続けました。特に日光へのアクセスが重要視され、藩内の道路や防備が整備されました。

4. **後継者とその統治**: 忠昌の後も奥平家が藩主として続き、宇都宮藩は譜代大名による安定した統治が行われました。これにより、宇都宮藩は北関東における重要な拠点として機能し続けました。

このように、釣天井事件は宇都宮藩にとって転機となり、その後の歴史的発展に大きな影響を与えました。

本多正純が関ヶ原の戦いでの役割は

本多正純が関ヶ原の戦いでの役割は

本多正純は関ヶ原の戦い(1600年)において、徳川家康の側近として重要な役割を果たしました。以下にその詳細を示します。

## 本多正純の役割

1. **東軍としての参戦**

本多正純は、父・本多正信と共に東軍に属し、戦闘に参加しました。関ヶ原の戦いは、徳川家康が指揮する東軍と、毛利輝元が指揮する西軍との間で行われ、最終的に東軍が勝利しました。

2. **石田三成の身柄預かり**

戦後、正純は敗北した西軍の指導者である石田三成の身柄を預かることになりました。この際、正純は三成に対して自害しなかったことを非難し、その結果、三成が激怒したという逸話も残っています。

3. **戦後の政治的影響力**

正純はその後も家康の信任を受けて幕政において重要な役割を果たし、大坂冬の陣では和平交渉にも関与しました。特に、豊臣方への寝返りを呼びかけるなどの外交活動を行い、その後の戦局にも影響を与えました。

## 戦いの背景

関ヶ原の戦いは、豊臣秀吉の死後に起こった政争が背景にあります。この戦いは日本の歴史において非常に重要な転換点となり、徳川家康による江戸幕府の成立へとつながりました。正純はこの歴史的瞬間において、家康の側近としてその勝利を支えた一人であり、その後も幕府内で影響力を持ち続けました。

本多正純は関ヶ原の戦いを通じて、単なる武将以上の役割を果たし、政治的な舞台でも重要な存在となったことが評価されています。

本多正純が石田三成の身柄を預かった際の具体的な状況は

本多正純が石田三成の身柄を預かった際の具体的な状況は、関ヶ原の戦い後の緊迫した政治的背景と個々の感情が交錯したものでした。

## 捕縛と預かり

- **捕縛の経緯**: 関ヶ原の戦い(1600年)で敗れた石田三成は、捕えられた後、田中吉政によって大津の家康の陣所に連行されました。徳川家康は、三成の身柄を本多正純に預けるよう命じました。

- **本多正純の役割**: 正純は家康の側近として、三成を保護し監視する任務を担いました。この時、正純は三成に対して軽侮的な態度で接し、「いくさに敗れて自害もしないで捕えられた心境はいかに」と問いかけました。

## 対話と感情

- **激しい応酬**: 三成は正純の言葉に激怒し、「徳川殿を討ち滅ぼさずば、豊臣家のためにならぬと思って挙兵した」と反論しました。彼は、自身の行動が豊臣家への忠義から来ていることを強調し、正純を非難しました。

- **戦略への批判**: 正純は三成に対し、「秀頼公が年若く、無益な戦いを起こしたためにこのような恥辱を受けた」と述べましたが、三成はこれに対して「太閤さまの御恩を忘れてはいない」と返答し、両者の間には緊張が生まれました。

## 結論

本多正純が石田三成を預かる際には、両者の間で激しい言葉の応酬がありました。正純は三成を軽視する態度を取りつつも、彼の忠義心や戦略について深く考えさせられる場面がありました。このやり取りは、戦国時代の武将たちの複雑な人間関係と政治的背景を象徴しています。

関ヶ原の戦い後、本多正純の立場はどう変わったのか

関ヶ原の戦い(1600年)後、本多正純の立場は劇的に変化しました。戦後、彼は徳川家康の信任を受け、石田三成の監視役として重要な役割を果たしました。この時、正純は三成に対して厳しい非難を行い、その行動が歴史に記録されています。

## 変化の経緯

**初期の重用**

- 正純は戦後、家康から重用され、特に大坂冬の陣では外交交渉や調略を担当しました。このように、彼は幕府内で重要な地位を築いていきました。

**権力の衰退**

- しかし、1616年に家康と父・本多正信が相次いで亡くなると、正純は大きな後ろ盾を失い、その後の立場が悪化しました。特に、徳川秀忠やその側近から疎まれるようになり、次第に権力が弱体化していきました。

**最終的な改易**

- 最終的には1622年、様々な嫌疑をかけられ改易されることとなります。特に、密造や無断修理などの冤罪が原因であり、彼はその潔白を訴えましたが受け入れられず、最終的には出羽国横手に減封されました。

このように、本多正純は関ヶ原の戦い後、一時的には権勢を誇ったものの、次第にその地位を失い、最終的には改易という厳しい運命を迎えることとなりました。

本多正純が大坂冬の陣でどのような役割を果たしたのか

本多正純は、1614年の大坂冬の陣において重要な役割を果たしました。彼は徳川家康の側近として、主に調略と和平交渉を担当しました。

## 大坂冬の陣での役割

**調略活動**

本多正純は、豊臣方の武将に対して寝返りを促す調略を行いました。この活動は、戦局が膠着状態にある中で、豊臣側の士気を低下させることを目的としていました。

**和平交渉**

正純は、家康の命令を受けて阿茶局と共に和平交渉に臨みました。交渉では、豊臣秀頼と淀殿との間で和議が成立するよう尽力し、最終的には大坂城の堀の埋め立てや人質の交換などが合意されました。特に、二の丸と三の丸を破壊し、本丸のみを残すという条件が提示され、これにより豊臣家は防御力を大きく失うこととなりました。

## 結果と影響

本多正純の活動は、大坂冬の陣における戦局に大きな影響を与えました。和平が成立したものの、その後も両家間の緊張は続き、翌年には再び戦闘が勃発することになります(大坂夏の陣)。正純はこの一連の戦いを通じて、徳川家内での地位を確立しましたが、後にその立場は徐々に悪化していくことになります。

本多正純と徳川家康の関係はどのように変わったのか

本多正純と徳川家康の関係は、時代の変遷や政局の変化に伴い、初期の信任から後の疎外へと変わっていきました。

## 本多正信と正純の初期の関係

本多正信は、家康の初期の側近として重要な役割を果たしました。彼は1538年に生まれ、若い頃から家康に仕え、特に政治的な才能を見込まれて重用されました。正信は、家康が関東に移封された際には関東総奉行として江戸の町づくりや領国政策をリードし、その行政的手腕を発揮しました。

その後、正信の息子である本多正純も家康の側近として仕えるようになり、父と共に幕政の中枢を担うことになります。正純は秀忠に仕官し、父・正信とともに幕府の権力基盤を支えました。

## 家康との信任

家康は正信を非常に重用し、彼を「友」と呼ぶほど信頼していました。正信は武功派ではなく知略派であったため、家康の政権において政治的なアドバイザーとして重要な役割を果たしました。正純もまた、外交や内政において数々の献言を行い、幕府設立に貢献しました。

## 家康死後の変化

しかし、1616年に家康が亡くなると、状況は一変します。正純は秀忠の側近として活動するものの、彼の権勢が高まるにつれ、嫉妬や反感も増加しました。特に「宇都宮城釣天井事件」により、正純は謀反を疑われ改易されることとなります。この事件では、実際には存在しなかった釣天井が問題視され、結果的に彼は失脚しました。

## まとめ

本多正信と正純親子は、徳川家康から深く信任されていた時期がありましたが、その後、家康死後に秀忠との関係が悪化し、最終的には正純が改易されるという運命を辿りました。このように、本多親子と徳川家康との関係は、一時的には強固でしたが、その後の政治的な変動によって大きく変わることとなりました。

本多正純が失脚した理由は何か

本多正純が失脚した理由は、主に以下の要因によるものです。

## 主要な要因

1. **無断修築と法令違反**: 本多正純は、宇都宮城の無断修築を行い、これが改易処分の直接的な原因となりました。彼は他の幕閣の承諾を得たのみで、将軍家への正式な届け出を怠ったため、法令違反と見なされました。

2. **政治的孤立**: 家康の死後、正純は新しい権力構造に適応できず、特に秀忠の側近たち(例:土井利勝や酒井忠世)との関係が悪化しました。彼は家康時代の側近としての影響力を持っていましたが、秀忠の信任を失い、次第に疎まれる存在となりました。

3. **告発と糾問**: 正純は最上氏改易の際に上使として派遣され、その後、彼に対する糾問が行われました。彼には鉄砲の無断購入や命令に従わなかったことなど11項目の罪状が突きつけられましたが、特に追加された3項目について適切な弁明ができず、これが秀忠の逆鱗に触れる結果となりました。

4. **毅然とした態度**: 正純は与えられた新しい知行を固辞し、その態度が秀忠を激怒させました。これにより、本多家は改易され、知行は1,000石に減少し、最終的には流罪となりました。

## 結論

本多正純の失脚は、無断修築による法令違反、政治的孤立、告発による糾問、および秀忠への反抗的態度など複数の要因が重なった結果です。彼は最終的に出羽国由利へ流罪となり、不遇な晩年を過ごしました.

本多正純、大坂冬の陣での和平交渉の詳細は

本多正純、大坂冬の陣での和平交渉の詳細は

大坂冬の陣における本多正純の和平交渉の詳細は以下の通りです。

## 背景

大坂冬の陣は1614年(慶長19年)11月から12月にかけて、豊臣軍と徳川軍の間で行われた戦闘で、徳川家康が豊臣家を滅ぼす目的で仕掛けました。両軍は兵糧不足や厳冬の影響で疲弊し、戦局は膠着状態に陥りました。

## 和平交渉の開始

和平交渉は12月3日から始まり、織田有楽斎を通じて行われました。徳川側は、豊臣方が買い占めによって兵糧不足に悩まされていることを利用し、交渉を進めました。本多正純は徳川側の外交役として重要な役割を果たし、豊臣方との書面交渉を担当しました。

## 交渉の進展

12月8日と12日にも交渉が行われ、本多正純と後藤光次が豊臣側との書簡を交わしました。15日には淀殿が人質として江戸に行く代わりに、籠城浪人への加増を条件とした和議案が提出されましたが、家康はこれを拒否しました。

## 和平条件

最終的な交渉は12月18日に開始され、19日に講和条件が合意されました。主な条件は以下の通りです:

- **豊臣側の要求**:

- 本丸を残し、二の丸と三の丸を破壊すること。

- 南堀、西堀、東堀を埋めること。

- 淀殿を人質にせず、大野治長と織田有楽斎から人質を出すこと。

- **徳川側の約束**:

- 豊臣秀頼の身の安全と本領の安堵。

- 城中諸士について不問とすること.

これらの条件に基づき、12月20日に誓書が交換され和平が成立しました。この和平によって、大坂城への砲撃が停止されました。

## 結果と影響

和平成立後、徳川側は堀の埋め立て作業を強行し、外堀だけでなくすべての堀を埋めることとなりました。この行動は豊臣側に対する大きな圧力となり、後に再び戦争が勃発する原因となりました。大坂冬の陣は一時的な和平であり、その後1615年(慶長20年)には大坂夏の陣が起こります.

大坂冬の陣での和平交渉の際、どのような心理戦が行われたの

大坂冬の陣における和平交渉では、豊臣軍と徳川軍の間で複雑な心理戦が展開されました。以下にその主要な要素をまとめます。

## 交渉の背景

大坂冬の陣は1614年に発生し、豊臣軍は籠城戦を選択しました。初期には徳川軍と互角に戦っていましたが、次第に兵糧や弾薬が不足し、心理的にも疲弊していきました。

## 心理戦の要素

- **砲撃による威圧**: 徳川家康は一斉砲撃を行い、豊臣軍に恐怖感を与えました。この砲撃により、淀君の侍女8人が死亡するという悲惨な事件が発生し、豊臣側の士気は大きく低下しました。

- **交渉の巧妙さ**: 徳川側は和平交渉を進める中で、豊臣側に対して有利な条件を提示しました。特に、城内の牢人衆への処遇や人質の問題が焦点となり、豊臣側は内部分裂や意見の不一致が見られました。

- **心理的疲労**: 両軍とも厳しい冬の環境と持久戦による疲労が蓄積し、特に豊臣軍は兵糧不足と砲撃によるストレスから心身ともに疲弊しました。これが交渉への応じやすさを助長しました。

- **混乱を利用した策略**: 徳川軍は「総攻撃が始まる」といった噂を流すことで、豊臣側に恐怖感を植え付けました。この結果、大坂城内では混乱が生じ、多くの人々が避難する事態となりました。

## 和平交渉の結果

1614年12月18日に交渉が開始され、19日に合意に至りました。合意内容には、大坂城の一部破壊や堀の埋め立てなどが含まれ、最終的には豊臣家滅亡への道を開くこととなりました。このように、心理戦は交渉過程で非常に重要な役割を果たし、結果的に徳川側が優位に立つ要因となりました。

大坂冬の陣での和平交渉の際、どのような条件が提案されたの

大坂冬の陣における和平交渉では、豊臣方と徳川方の間で以下のような条件が提案され、合意に至りました。

## 豊臣方の提案条件

1. **本丸の維持**: 大坂城の本丸を残し、二の丸と三の丸を破壊すること。

2. **堀の埋め立て**: 惣構の南堀、西堀、東堀を埋めること。

3. **人質に関する条件**: 淀殿を人質としない代わりに、大野治長と織田有楽斎から人質を出すこと。

## 徳川方の提案条件

1. **豊臣秀頼の安全保障**: 秀頼の身の安全と彼の所領を安堵すること。

2. **城中諸士について不問**: 大坂城内にいる武士たちについて罪を問わないこと。

## 交渉経緯

交渉は1614年12月18日に始まり、19日に講和条件が合意され、20日に誓書が交換されて和平が成立しました。この和平によって、大坂城に籠城していた豊臣軍は徳川軍による砲撃から解放されましたが、最終的には豊臣家の滅亡への道を開く結果となりました.

大坂冬の陣での和平が成立した背景にはどんな要因があったの

大坂冬の陣で和平が成立した背景には、いくつかの要因が存在しました。

## 兵糧不足と疲弊

豊臣軍は、徳川軍による買占めや砲撃により兵糧が不足し、さらに真冬の厳しい環境で士気が低下していました。両軍ともに戦闘が長引く中で疲弊し、特に豊臣軍は弾薬や食料の不足が深刻でした。

## 心理戦と交渉の進展

徳川家康は心理戦を駆使し、豊臣軍に対して圧力をかけていました。夜間の騒音や砲撃によって豊臣側の緊張を高め、交渉を有利に進める狙いがありました。交渉は12月18日に開始され、19日には講和条件に合意しました。この過程で、豊臣側は淀殿を人質に出さない代わりに他の人質を提供することを提案しました。

## 朝廷の介入と合意形成

朝廷から和平を勧告する動きもありましたが、家康はこれを拒否し、自ら主導権を握る形で交渉を進めました。最終的な講和条件には、大坂城の本丸を残す代わりに二の丸・三の丸を破壊し、堀を埋めることが含まれており、この合意によって豊臣軍は徳川軍からの砲撃が停止しました。

## 講和条件

和平合意では、豊臣秀頼の身の安全と本領の安堵が保証される一方で、大坂城の防御力が大幅に削減される結果となりました。このような条件は、豊臣家滅亡への道筋を作るものであったと言えます。

これらの要因が重なり、大坂冬の陣で和平が成立したことは、戦局における重要な転機となりました。

大坂冬の陣での和平交渉の際、どのような役割を果たした人物がいたの

大坂冬の陣における和平交渉では、いくつかの重要な人物が関与しました。以下にその主な役割を果たした人物を示します。

## 主要な交渉者

- **織田有楽斎**

織田信長の実弟であり、徳川方との和平交渉において重要な役割を果たしました。彼は家康と親しい関係にあり、冬の陣が始まる前から和平交渉に動いていました。

- **大野治長**

豊臣秀頼の側近であり、和平交渉において豊臣方の代表として活動しました。彼は有楽斎と共に交渉を進め、最終的な合意形成に寄与しました。

- **淀殿(茶々)**

豊臣秀頼の母であり、和平交渉にも影響を及ぼしました。彼女は交渉の中で人質として江戸に行くことを提案し、最終的には和議を受け入れる決断を下しました。

- **阿茶局**

徳川家康の側室であり、徳川方の交渉者として参加しました。彼女は京極忠高の陣で常高院と共に交渉を行い、和議成立に向けた具体的な条件について話し合いました。

## 和平交渉の経過

和平交渉は1614年12月18日に始まり、19日に講和条件が合意され、20日に誓書が交換されて正式に和平が成立しました。この合意では、豊臣家の本丸を残しつつ、二の丸と三の丸を破壊することや、人質として大野治長と織田有楽斎の息子を出すことなどが含まれていました。

このように、大坂冬の陣での和平交渉では、豊臣方と徳川方それぞれから選ばれた重要な人物たちが、その後の歴史に影響を与える決定的な役割を果たしました。

大坂冬の陣での和平が成立した後、どのような影響があったの

大坂冬の陣での和平成立後、豊臣家と徳川家の関係は大きく変化し、その後の歴史に深い影響を与えました。以下に主な影響をまとめます。

## 和平の背景と内容

- **講和の成立**

大坂冬の陣は1614年11月から12月にかけて行われ、最終的に1614年12月20日に和平が成立しました。この和平では、大坂城の外堀や内堀を埋め立てることが合意され、豊臣家は城の防御力を著しく失う結果となりました。

- **和平条件**

和平の条件には、豊臣秀頼の身の安全と所領安堵が含まれました。また、淀殿を人質として江戸に送らない代わりに、他の人質を出すことが求められました。

## 影響

1. **防御力の低下**

大坂城が「裸城」となり、これにより豊臣軍は次回の戦闘である夏の陣において、劣悪な防御状況で戦わざるを得なくなりました。

2. **信頼関係の崩壊**

和平後、徳川家康は約束を破り、大坂城の堀を埋め立てるなどして信頼関係が崩れました。これにより、豊臣側は再び戦争準備を進めることになります。

3. **戦局の再燃**

和平成立から数ヶ月後、豊臣方は再び戦闘に備えて武装し、最終的には夏の陣で徳川軍との激しい戦闘に突入します。この結果、豊臣家は滅亡へと向かうことになります。

4. **歴史的転換点**

大坂冬の陣での和平は、日本史における重要な転換点となり、その後約250年続く江戸時代の幕開けを意味しました。徳川家康による統治体制が確立され、日本全体が平和な時代へと移行する基盤が築かれました。

このように、大坂冬の陣での和平成立は一時的な戦闘停止をもたらしましたが、その後の信頼関係の崩壊や防御力低下によって、豊臣家滅亡への道を開く結果となりました。

本多正純が家康から秀忠に変わった理由は

本多正純が家康から秀忠に変わった理由は

本多正純が徳川家康から秀忠に仕えるようになった理由は、家康の死後の政治的状況と彼自身の立場の変化にあります。

## 家康の死と正純の立場

本多正純は、父・本多正信と共に徳川家康の側近として重用されていました。家康が将軍職を秀忠に譲った後も、正純は家康の信任を受けて駿府で活動していました。しかし、1616年に家康が死去すると、正純はその強力な後ろ盾を失い、江戸幕府内での立場が徐々に悪化していきました。

## 秀忠政権下での変化

秀忠が将軍として権力を握ると、新たな側近たちが台頭し、正純は次第に疎まれる存在となりました。特に、秀忠側近の土井利勝などとの競争が影響し、正純の政治的影響力は低下しました。加えて、正純は自負心が強く、その態度が同僚や秀忠との関係を悪化させる要因となったとされています。

## 改易への道

最終的に、正純は宇都宮城での「釣天井事件」に関連して謀反を疑われ、1622年には改易されることになります。この事件は彼が秀忠の意向に背く行動をとったことが原因とされており、特に福島正則改易への諌止や宇都宮拝領の固辞が問題視されました。結果として、正純は出羽国由利へ流罪となり、その後も不遇な晩年を過ごすことになりました。

このように、本多正純が家康から秀忠へと仕えることになった背景には、家康の死による権力基盤の喪失や、新たな政権下での競争と人間関係の変化が大きく影響しています。

宇都宮城釣天井事件の詳細は

宇都宮城釣天井事件は、江戸時代初期の1622年(元和8年)に発生した政治的な陰謀事件です。この事件は、宇都宮藩主で江戸幕府の年寄であった本多正純が、将軍徳川秀忠を暗殺しようとしたという嫌疑から始まりました。

## 事件の詳細

- **背景**: 本多正純は、当時の幕府内で権力を持つ存在でしたが、他の大名や幕閣からは疎まれていました。特に、土井利勝などの政敵が正純を排除しようとする動きを見せていました。

- **暗殺計画の嫌疑**: 正純は、宇都宮城に「釣天井」と呼ばれる仕掛けを設置し、日光参詣から帰る秀忠を暗殺しようとしたとされます。しかし、実際にはそのような仕掛けは存在せず、この嫌疑は虚構であると考えられています。

- **事件の発端**: 秀忠が宇都宮城に宿泊する予定であったことを知った正純は、暗殺を企てたとされますが、情報は正純の政敵によって流されたものであり、実際には計画は実行されませんでした。秀忠は急遽宇都宮城を訪れることを取りやめ、江戸へ戻りました。

- **結果**: この事件により、本多正純は改易され流罪となりました。事件の背後には複数の陰謀が絡んでおり、特に正純に恨みを抱いていた加納御前(秀忠の姉)による密告が影響したとされています。

## 影響と文化的意義

この事件は、幕府内の権力闘争や陰謀の象徴として位置付けられています。また、宇都宮城釣天井事件は後に文学や演劇の題材となり、その伝説化が進みました。さまざまな作品で描かれ、江戸時代の文化にも影響を与えました。

このように、宇都宮城釣天井事件は単なる暗殺未遂ではなく、江戸時代初期の政治的緊張や権力闘争を反映した重要な出来事です。

正純が秀忠から疎まれた具体的な原因は

本多正純が徳川秀忠から疎まれた具体的な原因は、主に彼の強い自負心と、宇都宮釣天井事件に関連する政治的な陰謀にあります。

## 自負心と嫉妬

本多正純は、家康の側近として幕府の初期に重要な役割を果たしましたが、その勢威が高まるにつれて、同僚や他の大名からの嫉妬や怨嗟を招くことになりました。特に、彼の強い自負心が周囲との摩擦を生み、秀忠からも疎まれるようになったことが指摘されています。

## 宇都宮釣天井事件

正純が特に秀忠から疑念を持たれるようになったのは、1622年の宇都宮釣天井事件です。この事件では、正純が宇都宮城で秀忠を暗殺しようとしたという噂が立ちました。実際にはそのような計画は存在しなかったとされますが、亀姫(家康の娘)が正純を恨み、秀忠に告げ口した結果、正純は流罪にされ改易されることとなりました。この事件は、彼の失脚を決定づける重要な要因となりました。

## 結論

本多正純が秀忠から疎まれた理由は、彼自身の自負心と、それに伴う嫉妬や対立、さらには宇都宮釣天井事件による政治的な陰謀によるものであり、これらが彼の最終的な失脚につながったと言えます。

正純の「自負」とは具体的にどのようなものだったのか

本多正純の「自負」は、彼の政治的地位や実績に基づく強い自信と誇りを指します。以下にその具体的な特徴を示します。

## 自負の概念

「自負」とは、自分の能力や功績に対して誇りを持ち、自信を持つ心情です。辞書的には「自分の能力や功績を人に誇れるくらいには立派であると信じること」と定義されます。正純は、徳川家康の側近として多くの業務を遂行し、幕府設立に寄与したため、その自負は特に強かったとされています。

## 正純の背景と自負の形成

本多正純は、父・本多正信と共に徳川家に仕え、家康から重用されました。彼は外交や内政で重要な役割を果たし、その結果、幕府の権威が高まる中で自負が強まりました。しかし、この自負は同僚や上司からの嫉妬や怨嗟を招き、特に二代将軍秀忠から疎まれる原因となりました。

## 自負がもたらした影響

正純の強い自負は、彼が幕府を支える重要な存在であるとの認識から生じていましたが、それが逆に彼自身を孤立させる要因ともなりました。彼は周囲から「君側の奸」と見なされ、最終的には謀反を疑われて流罪になるという運命を辿ります。

## 自負と他の心情との違い

「自負」は「自尊心」と混同されがちですが、両者には違いがあります。自尊心は他人からの評価に依存せず、自分自身を尊いと感じる態度ですが、自負は自己の能力や功績に基づく自信です。

本多正純の「自負」は、彼の政治的活動や地位向上に寄与した一方で、人間関係において複雑な影響を及ぼしました。このような背景から、彼の人生には栄光と転落が交錯していたことが理解できます。

正純が家康から重用された理由は

本多正純が徳川家康から重用された理由は、彼の政治的能力と家康との深い信頼関係にあります。

## 家康の信任

本多正純は、父の本多正信と共に家康の側近として仕え、特に内政や外交において重要な役割を果たしました。正純は家康の信任を受けており、彼の政策決定に深く関与しました。家康は正信を「友」と呼ぶほど信頼しており、その影響力は正純にも及びました。

## 政治的手腕

正純は、幕府設立初期において重要な政策を提案し、実行する能力を持っていました。特に、外交面では大坂の陣での調略や和平交渉などで活躍し、戦局を有利に進めるための貢献をしました。彼の政治的手腕は、家康が求めていた行政的才能を補うものであり、武功派の家臣とは異なる視点から幕府を支える存在でした。

## 家康との関係性

正純と家康との関係は非常に密接であり、正純は家康の意向を理解し、それに基づいて行動することができました。このため、彼は幕府内で非常に重要な地位を占めることになり、1608年には下野国小山藩3万3,000石の大名に取り立てられました。

このように、本多正純はその政治的能力と家康との強い信頼関係によって重用され、幕府の初期運営において中心的な役割を果たしました。

正純が秀忠に仕えた理由は

本多正純が徳川秀忠に仕えた理由は、彼の家族背景、政治的な状況、そして自身の役割に起因しています。

## 家族背景

本多正純は、父である本多正信の影響を受けて育ちました。正信は徳川家康の側近として重用され、幕府の基盤を築くために尽力しました。正純はその後を継ぎ、家康の信任を受けて江戸に戻り、秀忠に仕えることになりました。

## 政治的状況

家康が亡くなった後、正純は駿府から江戸へと移り、秀忠のもとで仕官しました。秀忠の時代には新しい官僚たちが台頭しており、正純はその中で自らの立場を確立しようとしました。しかし、秀忠が推進した政策に対して異議を唱えることが多く、その結果として彼は厄介な存在と見なされることもありました。

## 自身の役割

正純は、秀忠の側近として幕政に関与しつつも、自身の意見を強く主張する姿勢を持っていました。特に福島正則の改易処分に反対したことが知られており、このような行動が彼を秀忠から疎まれる原因となりました。家康から受けた信任を背景に、正純は自らの政治的立場を確立しようとしましたが、その結果として失脚することになります。

以上のように、本多正純が秀忠に仕えた理由は、家族から受け継いだ地位や信任、新たな政治環境への適応など、多くの要因が絡み合っています。

本多正純の失脚の具体的な原因は

本多正純の失脚の具体的な原因は

本多正純の失脚の具体的な原因は、1622年に発生した「宇都宮城釣天井事件」に起因しています。この事件は、正純が宇都宮城において徳川秀忠の暗殺を企てたとされる疑いから始まりました。

## 事件の背景

正純は、元和8年(1622年)に山形藩の最上氏が改易された際、上使として山形城の接収を任されました。接収を無事に終えた後、江戸幕府からの使者によって、鉄砲の密造や宇都宮城の無断修理など、11の罪状が突きつけられました。正純は最初の罪状には明快に答えたものの、特に「無断で鉄砲を購入したこと」や「宇都宮城修築で許可なく抜け穴を工事したこと」などについては弁明できず、結果的に所領を召し上げられることとなりました。

## 釣天井事件

釣天井事件とは、宇都宮城に設置された天井が切り落とされ、その下にいる者を圧殺する仕掛けがあったとされる事件です。この事件は、秀忠が宇都宮城に宿泊する予定だった際、急遽江戸に戻ったことから発覚しました。加賀御前(秀忠の姉)からの密告があったと言われています。事件後、秀忠は正純に対して11の罪状を突きつけ、その中には暗殺未遂の疑いも含まれていました。

## 改易とその後

正純は最終的に改易処分となり、出羽国横手に流罪となりました。彼はこの処分を不当だと感じており、与えられた新しい領地(55,000石)を固辞しましたが、この行動がさらに秀忠の怒りを買い、本多家は完全に排斥される結果となりました。正純は幽閉された横手で寂しく生涯を終えました。

このように、本多正純の失脚は彼自身の行動や周囲の政治的な思惑によって引き起こされた複雑な事件によるものであり、当時の権力闘争や嫉妬が大きく影響していました。

宇都宮釣天井事件の詳細は

宇都宮釣天井事件は、1622年(元和8年)に発生した政治的陰謀事件で、江戸時代初期の重要な出来事の一つです。この事件は、宇都宮城主であった本多正純が、将軍徳川秀忠を暗殺しようとしたという疑いから始まりました。

## 事件の概要

- **背景**: 本多正純は、江戸幕府の側近として権力を持つ人物でしたが、その影響力を妬む者たちによって暗殺計画の嫌疑をかけられました。特に、正純の政敵である土井利勝や、秀忠の姉である加賀御前がこの事件に関与しているとの説があります。

- **釣天井の仕掛け**: 事件の核心は、正純が宇都宮城に「釣天井」と呼ばれる仕掛けを設置し、秀忠を圧殺しようとしたというものでした。しかし、実際にはそのような仕掛けは存在せず、この噂は後に創作されたものと考えられています。

- **秀忠の行動**: 秀忠は日光参詣から帰る途中に宇都宮城に宿泊する予定でしたが、急遽江戸へ戻りました。この決定は、正純に対する密告があったためとされています。

## 結果と影響

- **改易と流罪**: 正純は、暗殺計画の嫌疑を受けて改易され、その後流罪となりました。彼は出羽(現在の秋田県)に幽閉され、寛永14年(1637年)にそこで亡くなりました。

- **伝説化**: この事件は後に歌舞伎や講談などで広く知られることとなり、多くの創作物にも影響を与えました。正純の無実の罪や彼の悲劇的な運命は、物語として語り継がれることになりました。

## 総括

宇都宮釣天井事件は、本多正純が権力闘争の犠牲となった一例であり、その結果として江戸幕府内での権力関係が大きく変わるきっかけとなりました。この事件は、日本史における権力闘争や陰謀の象徴として記憶されています。

正純が秀忠暗殺を謀ったとされる具体的な証拠は

本多正純が徳川秀忠の暗殺を謀ったとされる「宇都宮城釣天井事件」に関して、具体的な証拠は存在しないとされています。この事件は元和8年(1622年)に発生し、正純が宇都宮城に釣天井を仕掛けて秀忠を暗殺しようとしたという嫌疑がかけられましたが、実際にはそのような仕掛けは存在しませんでした。

## 事件の経緯

1. **告発と調査**: 正純は宇都宮藩主として、秀忠の訪問に備えて城の普請を行っていました。しかし、家康の長女からの密告により、正純が暗殺を企てているとの情報が伝わりました。これに基づき、秀忠は宇都宮城を訪れることを取りやめ、調査が行われました.

2. **証拠の不在**: 調査の結果、宇都宮城には不審な点は見つからず、釣天井の存在も確認されませんでした。正純に対する11項目の罪状も、具体的な証拠が不足していたため、彼は改易され流罪となりましたが、その背景には政治的な陰謀があったとも考えられています.

3. **陰謀説**: 正純は家康の側近であり、その失脚は秀忠や幕閣による陰謀と見なされることがあります。正純を排除することで、他の勢力が権力を強化しようとした可能性があります.

このように、「宇都宮城釣天井事件」は正純に対する根拠のない告発から始まり、その後の調査で証拠が見つからなかったため、彼の暗殺計画は事実ではないとされています。

正純が宇都宮城を修築した理由は

本多正純が宇都宮城を修築した理由は、以下のような背景と目的があります。

## **修築の背景**

1. **防衛力の強化**: 宇都宮城は、戦国時代から続く重要な防衛拠点であり、正純はその防衛力を向上させる必要がありました。特に、近世城郭としての整備を進めることで、外敵からの防御を強固にする意図がありました。

2. **将軍宿泊施設の整備**: 正純は、将軍徳川秀忠が日光社参の際に宿泊するための御成御殿を建設し、宇都宮城を重要な宿城として位置づけました。これにより、幕府の威信を高める狙いもありました。

3. **地域発展の促進**: 宇都宮城の修築は、城下町や交通路(奥州街道や日光街道)の整備にもつながり、地域全体の発展を促進することが期待されていました。正純は町割りや寺社群の再配置なども行い、城下の防御能力を高めるとともに、町としての機能も向上させました。

## **問題点と結果**

しかし、この修築には問題がありました。正純は幕府からの正式な許可を得ずに宇都宮城の改修工事を行ったため、「宇都宮城釣天井事件」として知られる一連の事件が発生しました。この事件では、正純が将軍秀忠を暗殺しようとしたとの疑いがかけられ、彼は失脚することになります。具体的には、無断で抜け穴工事を行ったことや鉄砲を無断で購入したことが問題視されました。

このように、本多正純による宇都宮城の修築は、防衛力強化や地域発展を目指したものでしたが、その行動が後に彼自身の政治的キャリアに深刻な影響を及ぼす結果となりました。

正純が流罪にされた後の生涯は

本多正純(ほんだまさずみ)は、江戸時代初期の重要な武将であり、徳川家康の側近として知られていましたが、彼の生涯は流罪によって大きく変わりました。以下は、正純が流罪にされた後の生涯についての詳細です。

## 流罪の経緯

正純は元和8年(1622年)、宇都宮城における「釣天井事件」により、秀忠から謀反の疑いをかけられました。この事件では、正純が秀忠を暗殺しようとしたとされる釣天井が問題視されましたが、後にこの疑いは否定されました。それにもかかわらず、正純は改易され、出羽国(現在の秋田県)横手に流罪となりました。

## 幽閉生活

流罪後、正純は横手城に幽閉され、非常に厳しい生活を強いられました。彼の住居は板戸で囲まれ、外界との接触が制限される状況でした。この幽閉生活は、彼自身の健康や精神状態にも悪影響を及ぼしました。正純はその間も無実を主張し続けましたが、秀忠から与えられた新たな領地を固辞したことが逆に彼を追い詰める結果となりました。

## 最期とその後

寛永14年(1637年)2月29日、正純は73歳で亡くなりました。彼の死は孤独なものであり、その心情を表す歌も残されています。「日だまりを恋しと思ううめもどき 日陰の赤を 見る人もなく」という歌には、彼の無念や孤独感が色濃く表れています。正純の息子である正勝も同様に流罪となり、長い幽閉生活を経て健康を害し、35歳で亡くなっています。

本多正純の生涯は、権力闘争や誤解によって変わり果てた悲劇的なものであり、その無念さは今なお語り継がれています。

正純と大久保忠隣の関係は

本多正純と大久保忠隣の関係は、江戸時代初期の権力闘争における重要な側面を持っています。二人は共に徳川家に仕えた有力な大名であり、政治的な対立が存在しました。

## **背景**

- **本多正純**は、徳川家康の信任を受けて急速に権力を拡大し、二代将軍秀忠の側近として重要な役割を果たしました。彼は行政手腕に優れ、幕府の政策に影響を与える存在でした。

- **大久保忠隣**は、武功派として知られ、秀忠の側近でもありました。彼は豊臣氏との関係が深く、政治的には武力衝突には消極的な立場を取ることが多かったため、正純とは意見が対立しました。

## **政治的対立**

1. **権力構造の変化**: 家康が将軍職を秀忠に譲ると、駿府と江戸での二元政治が展開されました。正純と忠隣はそれぞれ異なる側近として秀忠を支えましたが、次第に両者の間には緊張が生じました。

2. **宇都宮釣天井事件**: 1622年、正純は宇都宮城で釣天井を仕掛けて秀忠を暗殺しようとしたとされる事件が発生しました。この事件は忠隣とその家族との関係にも影響を与え、正純はこの事件によって改易されました。忠隣はこの事件の背後にある政治的な陰謀を警戒していたと考えられています。

3. **豊臣氏問題**: 正純は豊臣氏を滅ぼすことが徳川政権安定の絶対条件と考えていた一方で、忠隣は豊臣氏に同情的であり、この点でも意見が対立しました。この対立が両者の関係をさらに複雑にしました。

## **結論**

本多正純と大久保忠隣は、徳川幕府初期の権力構造の中で互いに影響を及ぼし合いながらも、政治的な対立を深めていきました。特に宇都宮釣天井事件を契機に、正純は失脚し、その後の幕政において忠隣の影響力が増すこととなりました。このような背景から、二人の関係は単なる同僚以上のものであり、権力闘争の象徴とも言えるものです。